「日本最大重量級銘柄鶏『大摩桜』」 〜鶏の究極の美味しさへの挑戦〜

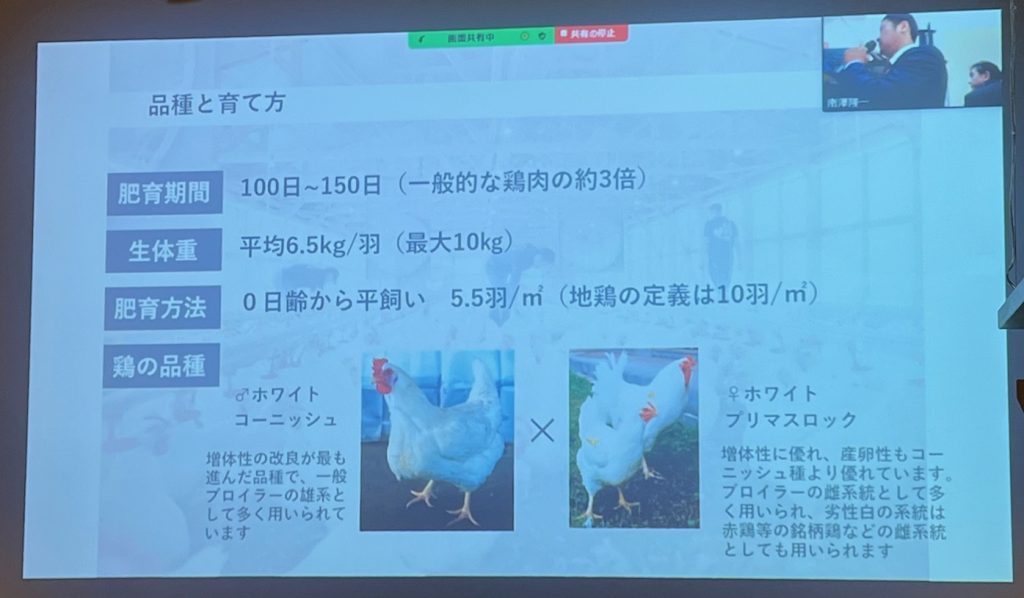

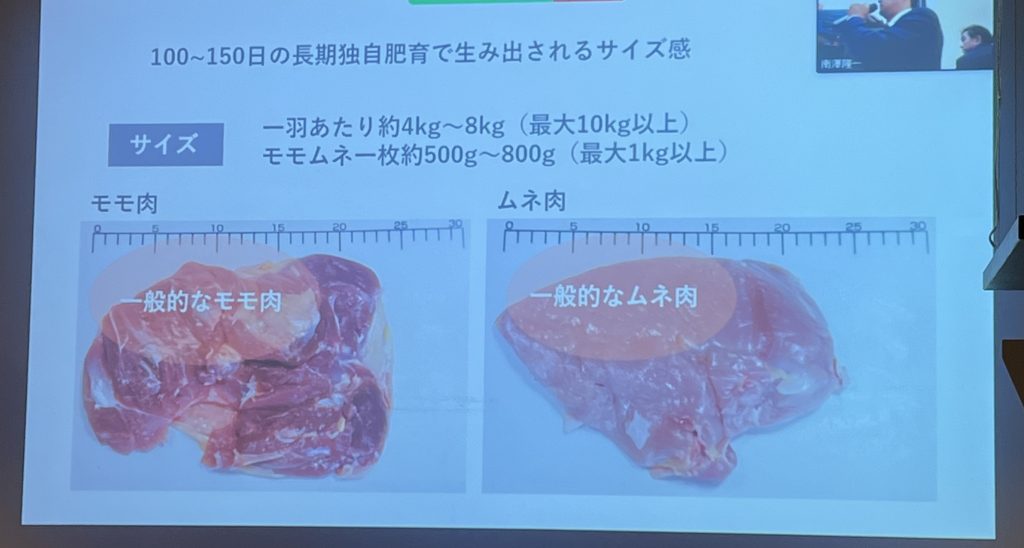

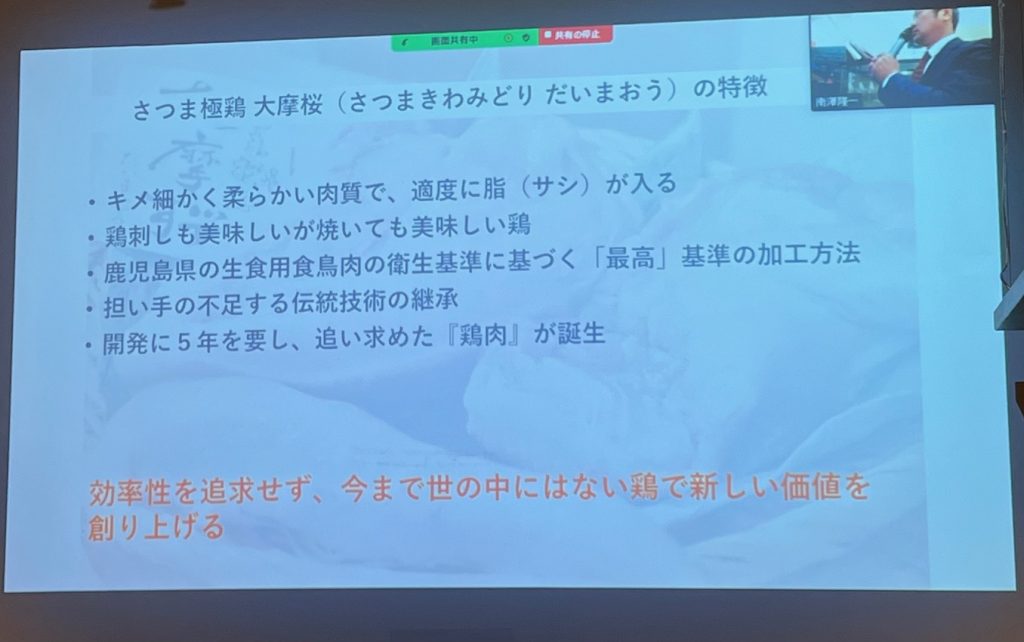

今回のテーマは『日本最大重量級銘柄鶏「大摩(だいま)桜(おう)」・・・鶏の究極の美味しさへの挑戦!!』です。このブランドの特徴は、一般のブロイラーと同じ品種を、地鶏と同じようにじっくりゆったり飼育して日本最大級とも言える鶏に仕上がっていること。低カロリーの餌を利用して成長速度を敢えて落とし(生産効率を犠牲にして)、地鶏以上にゆったりした環境で、150日齢を基準(通常のブロイラーは45日齢)とし6kg以上なるまでじっくり育て上げるところ。ホワイトコーニッシュ♂×ホワイトプリマスロック♀というブロイラーの品種の「うまさ」のポテンシャルを最大限に引き出したといえるかも知れません。 今回、「大摩桜」を紹介してくださるのは松山欣浩農場長。千葉さんがICCで出会って、大摩桜のとんでもない美味しさと松山さんの素朴な人柄に惚れ込み、肉肉学会での発表をお願いしたとか(このときの千葉さんは、刺身ばかり食べたそうですが)。 松山さんは生まれも育ちも地元の知覧町。 2010年 「永楽荘」というある鶏肉料理の老舗で食べた鶏との衝撃の出会い。鳥刺しでも焼いても美味しい。それが「大摩桜」だったのです。当時、JA子会社の食肉担当だった松山さんは、取り引きしたいと生産農家にお願いしたのですが、小規模なので増産できないと断られてしまいます。それなら自分で作ってみたいと思ったのですが、JAの子会社にいる身では思うママには行かないので、転職しようと奥さんに相談したら背中を押してくれたそうです。ところが、地鶏だと思っていたその鶏はブロイラー品種だった!(まあ、ブラインドで食べたらブロイラーとは思いませんよね)。 そこで、鹿児島のくみあいチキンに生産試験をお願いしたら、当初は育成率50%だったので(半分は死ぬ!)ビジネスにならない。生育の良い鶏なので、ブロイラー用の飼料では心臓が追いつかず心筋梗塞になることがわかった。このため、餌のカロリーを下げたら、育成率80%を超えることができたため実用化に向けて走り出した。この時の試験では、50日齢で3kg、150日齢で8kg程度だったそうです そして、大摩桜の販売に興味を持った大阪の岡山フードサービスとの二人三脚により2012年テスト生産に着手するため、採卵鶏農場を改築して2013年鶏舎完成。 7/18初ひなをチャンキーから導入し、毎週、体重測定を実施して、11/16に第1弾を出荷。 鹿児島と宮崎は、鶏の食文化として、刺身やたたきで食べる習慣がありますが、肉の生食は、食品衛生法の規制強化により一般的には不可能になってきました。鶏の場合は、牛のO157のような大腸菌の心配はないのですが、カンピロバクターで汚染されるリスクはあります。このため、鹿児島県や宮崎県では、地域の食の伝統を守る意味で、厳しいガイドラインをクリアできれば、鶏肉を刺身やたたきで食べることができるようになっています。 松山さんは大摩桜を刺身で食べることができるよう、鹿児島県が推奨した食鳥処理技術を身につけるため「きくなが養鶏場」で勉強し、中抜きしないで外ハギし、バーナーで焼いて刺身用に処理する方法を学びました。 そして、2015年に 第一農場と食鳥処理場を建設し、鹿児島県の衛生ガイドラインに則して内臓は最後にとって肉と交差させないなどの処理をしています(肉肉学会の会場は東京都なので、今回は鹿児島県のガイドラインに適合した鶏肉であっても生食は避けました)。 2018年 第2農場を完成し、現在16000羽飼育しています。 また、岡山フードサービスでは、大摩桜の鶏糞を発酵させた堆肥で「薩摩知覧碾茶」を生産。農薬を使わない丸ごと食べられるお茶として販売しています。本日のメニューの締めとして味わった「かしわおむすび」は、この碾茶で炊いたご飯を使用しています。松山さんのプレゼン資料の一部

[caption id="attachment_5474" align="aligncenter" width="640"]

[caption id="attachment_5474" align="aligncenter" width="640"] 重さは約7kg[/caption]

[caption id="attachment_5475" align="aligncenter" width="640"]

重さは約7kg[/caption]

[caption id="attachment_5475" align="aligncenter" width="640"] 丸鶏のロースト[/caption]

丸鶏のロースト[/caption]

本日のメニュー

〇 前菜 (大摩桜パテ、砂肝コンフィ、白レバーパテ、むね肉ハム) 〇 焼き物

(尾の身、せせり、ハラミ、ハツ)

〇 焼き物

(尾の身、せせり、ハラミ、ハツ)

〇 ローストチキンサラダ

〇 ローストチキンサラダ

〇 揚げ串

(ささみ串、鶏皮串)

〇 揚げ串

(ささみ串、鶏皮串)

〇 もも肉とむね肉のすき焼き

〇 もも肉とむね肉のすき焼き

〇 照り焼きチキン南蛮

〇 照り焼きチキン南蛮

〇 締め

・鶏ラーメン

〇 締め

・鶏ラーメン

・碾茶で炊いたかしわおむすび

・碾茶で炊いたかしわおむすび

参考文献

「黒毛和牛専門肥育ブランド」 〜サスティナブル和牛 熟 の世界を見据えた挑戦〜

今回のテーマは、『黒毛和牛経産牛専門肥育ブランド!「サスティナブル和牛 熟」の世界を見据えた挑戦!』です。 [caption id="attachment_5462" align="aligncenter" width="640"] プレゼンする石飛さん[/caption]

[caption id="attachment_5463" align="aligncenter" width="640"]

プレゼンする石飛さん[/caption]

[caption id="attachment_5463" align="aligncenter" width="640"] 銀閣寺大西の庭野部長[/caption]

昨年10月に島根県を訪れた肉おじさんと原田理事長は、かねてよりそれぞれ知っていた「熟豊ファーム」の石飛社長さんを訪問しました。肉肉学会でも経産牛を紹介することは多いですが、石飛さんの経産牛肥育は、黒毛和牛の肉質を活かす方向での「飼い直し」を行い品質をグレードアップさせる方式です。個体差が大きい素牛(経産牛)をどのようにイメージどおりの肉牛に仕上げていくのか、石飛さんが6年程度で開発したノウハウが素晴らしく(企業秘密です)。肥育農家さんで、こんなに飼料原料と飼料設計についてお話しを伺ったのは初めて、というくらい、肉おじさんと原田理事長は驚いたそうです。今回は石飛社長と熟豊ファームのパートナー「銀閣寺大西」の庭野外商部部長さんにスピーカーになっていただきました。

・株式会社銀閣寺大西 庭野外商部長さんのご挨拶

私たちと熟豊ファームさんとの出会いは、「コロナ禍で牛が売れない」と

熟豊ファームが経産牛を持ち込んできた時。

現在では、海外21カ国へ輸出するほどのブランドに育った。中心はヨーロッパと東南アジアで、卸専門だが、最近はデンマークやタイで「B to C」にも着手している。

国内でもスーパー等で取り扱いが増えてきた。

[caption id="attachment_5447" align="aligncenter" width="640"]

銀閣寺大西の庭野部長[/caption]

昨年10月に島根県を訪れた肉おじさんと原田理事長は、かねてよりそれぞれ知っていた「熟豊ファーム」の石飛社長さんを訪問しました。肉肉学会でも経産牛を紹介することは多いですが、石飛さんの経産牛肥育は、黒毛和牛の肉質を活かす方向での「飼い直し」を行い品質をグレードアップさせる方式です。個体差が大きい素牛(経産牛)をどのようにイメージどおりの肉牛に仕上げていくのか、石飛さんが6年程度で開発したノウハウが素晴らしく(企業秘密です)。肥育農家さんで、こんなに飼料原料と飼料設計についてお話しを伺ったのは初めて、というくらい、肉おじさんと原田理事長は驚いたそうです。今回は石飛社長と熟豊ファームのパートナー「銀閣寺大西」の庭野外商部部長さんにスピーカーになっていただきました。

・株式会社銀閣寺大西 庭野外商部長さんのご挨拶

私たちと熟豊ファームさんとの出会いは、「コロナ禍で牛が売れない」と

熟豊ファームが経産牛を持ち込んできた時。

現在では、海外21カ国へ輸出するほどのブランドに育った。中心はヨーロッパと東南アジアで、卸専門だが、最近はデンマークやタイで「B to C」にも着手している。

国内でもスーパー等で取り扱いが増えてきた。

[caption id="attachment_5447" align="aligncenter" width="640"] 肉おじさんのトーク![/caption]

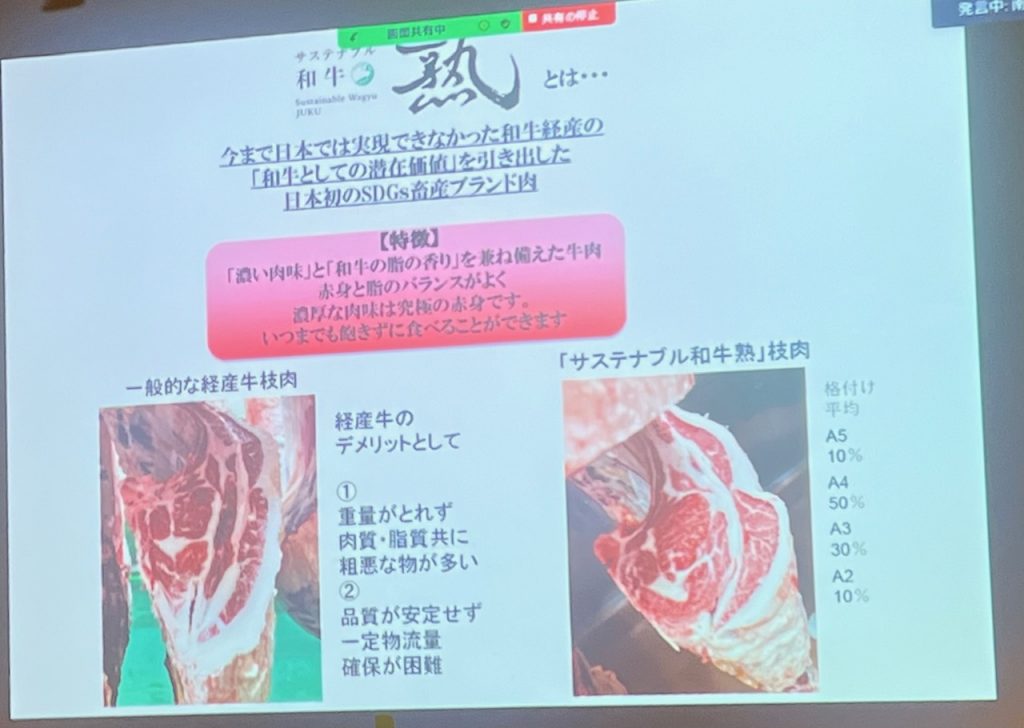

・株式会社熟豊ファーム 石飛社長さんのプレゼン。

自分は元警察官で7年前に退職し、牛飼いを始めた。

それまで経産牛食べた経験はあった。美味しいけど硬いという印象だった。経産牛肥育は、一般の和牛しか知らない人は理解してくれない。

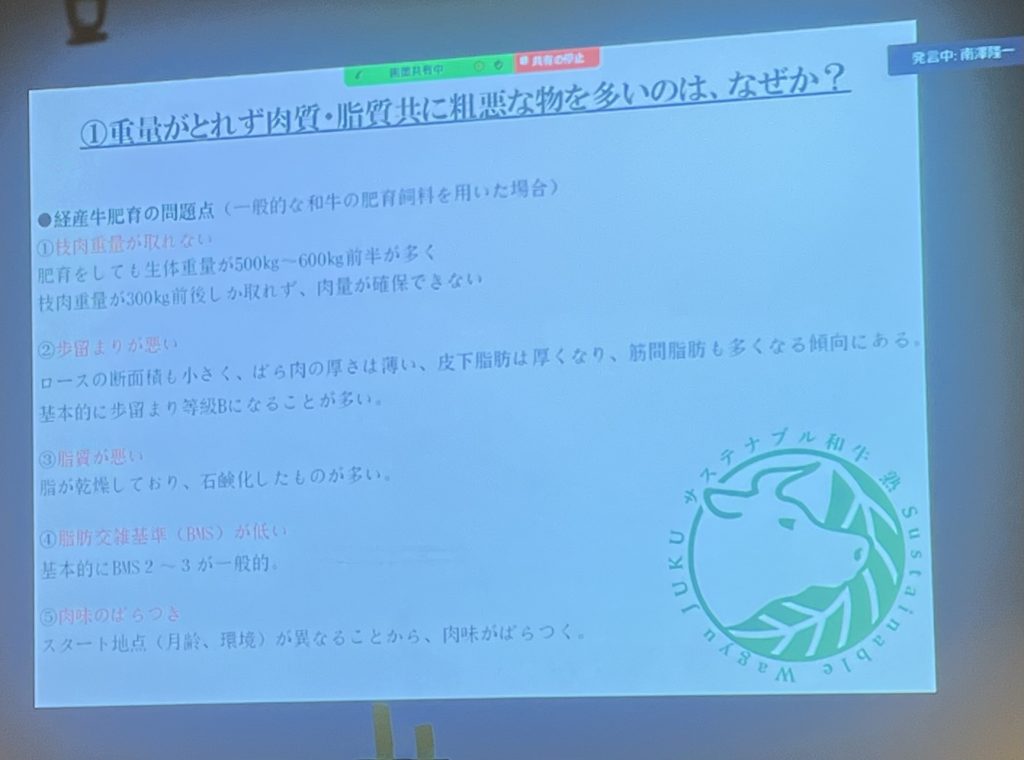

脂質が悪い、枝肉重量が乗らない、歩留まりが悪い、せいぜいA2など課題が山積していた。

自分としては、そうした評価を見返したい、という気持ちは強く、挑戦して行った。

経産牛肥育で指摘される問題点をクリアするためにどうしたら良いか、と突き詰めていった。

最初は飼料メーカーの餌を買っていたが、自分で配合するようになった。2等級が当たり前だった肉質等級を4等級と3等級で8割にまで改善できた。ひとつは血統データをとって改善したもの、もうひとつは飼料。「健康な牛は美味しい」との考えからビタミンAをしっかり入れる。

通常、メスの肥育はビタミンコントロールが前提だが、熟豊ファームではビタミンAを通常の10倍入れている。経産牛は草ばかり食べてきているところに配合飼料を多給するとトラブルが生じやすいし食い止まりも出るのでビタミンAが重要。

配合飼料以外は食品残さを利用したTMR(粗飼料と濃厚飼料を合わせて設計、混合した飼料)を製造して給与している。アミノ酸数値が高く、加熱処理した材料を使用する。例えば出雲そばの残さなどは、植物性飼料に少ないリジンを豊富に含むなどの特性を活かして配合する。そしてTMRは毎月、殺菌検査をするなど安全性に気をつけている。

配合飼料は5割(経産牛用)程度使用。最初は経産牛用の配合飼料はなかった。消化率を変えてルーメン負荷を軽減するなどの工夫をしている。

経産牛の肥育だけでは、ヨーロッパでは通用しない(ヨーロッパでは経産牛が当たり前に流通している)ので、お茶やコーヒー粕を敷き料に、牛舎に廃材を使用(宮大工が持ってくる端材を利用して牛舎を建設)するなどサスティナブルな経営を実践していることをアピールしている。

熟豊ファームの経産牛は、一生をかけて熟成されてゆくという考え。銀閣寺大西さんと出会って、経産牛としての販路が確立されたと感謝している。

そんな熟豊ファームさんの今日のお肉は、

・サーロインとランイチ:71ヶ月齢

・外バラ:68ヶ月齢です。

遠藤シェフ曰く「触った感じでは融点が低い。触って溶ける脂。今まで触ったことのない経産牛」とか。

肉おじさんのトーク![/caption]

・株式会社熟豊ファーム 石飛社長さんのプレゼン。

自分は元警察官で7年前に退職し、牛飼いを始めた。

それまで経産牛食べた経験はあった。美味しいけど硬いという印象だった。経産牛肥育は、一般の和牛しか知らない人は理解してくれない。

脂質が悪い、枝肉重量が乗らない、歩留まりが悪い、せいぜいA2など課題が山積していた。

自分としては、そうした評価を見返したい、という気持ちは強く、挑戦して行った。

経産牛肥育で指摘される問題点をクリアするためにどうしたら良いか、と突き詰めていった。

最初は飼料メーカーの餌を買っていたが、自分で配合するようになった。2等級が当たり前だった肉質等級を4等級と3等級で8割にまで改善できた。ひとつは血統データをとって改善したもの、もうひとつは飼料。「健康な牛は美味しい」との考えからビタミンAをしっかり入れる。

通常、メスの肥育はビタミンコントロールが前提だが、熟豊ファームではビタミンAを通常の10倍入れている。経産牛は草ばかり食べてきているところに配合飼料を多給するとトラブルが生じやすいし食い止まりも出るのでビタミンAが重要。

配合飼料以外は食品残さを利用したTMR(粗飼料と濃厚飼料を合わせて設計、混合した飼料)を製造して給与している。アミノ酸数値が高く、加熱処理した材料を使用する。例えば出雲そばの残さなどは、植物性飼料に少ないリジンを豊富に含むなどの特性を活かして配合する。そしてTMRは毎月、殺菌検査をするなど安全性に気をつけている。

配合飼料は5割(経産牛用)程度使用。最初は経産牛用の配合飼料はなかった。消化率を変えてルーメン負荷を軽減するなどの工夫をしている。

経産牛の肥育だけでは、ヨーロッパでは通用しない(ヨーロッパでは経産牛が当たり前に流通している)ので、お茶やコーヒー粕を敷き料に、牛舎に廃材を使用(宮大工が持ってくる端材を利用して牛舎を建設)するなどサスティナブルな経営を実践していることをアピールしている。

熟豊ファームの経産牛は、一生をかけて熟成されてゆくという考え。銀閣寺大西さんと出会って、経産牛としての販路が確立されたと感謝している。

そんな熟豊ファームさんの今日のお肉は、

・サーロインとランイチ:71ヶ月齢

・外バラ:68ヶ月齢です。

遠藤シェフ曰く「触った感じでは融点が低い。触って溶ける脂。今まで触ったことのない経産牛」とか。

川口谷さんのプレゼン資料の一部

[caption id="attachment_5452" align="aligncenter" width="640"]

[caption id="attachment_5452" align="aligncenter" width="640"] サーロインローストと遠藤シェフ[/caption]

[caption id="attachment_5453" align="aligncenter" width="640"]

サーロインローストと遠藤シェフ[/caption]

[caption id="attachment_5453" align="aligncenter" width="640"] サーロイン[/caption]

[caption id="attachment_5454" align="aligncenter" width="640"]

サーロイン[/caption]

[caption id="attachment_5454" align="aligncenter" width="640"] ランイチ[/caption]

ランイチ[/caption]

本日のメニュー

〇 サーロインロースト 〇 ブリスケの焼き肉サラダ

〇 ブリスケの焼き肉サラダ

〇 ランプステーキ

〇 ランプステーキ

〇 イチボのグリル

〇 イチボのグリル

〇 牛スジのアッシパルマンティエ

〇 牛スジのアッシパルマンティエ

〇 バラ煮込みごはん

〇 バラ煮込みごはん

〇 キャベツと新タマネギのスープ

〇 キャベツと新タマネギのスープ

参考文献

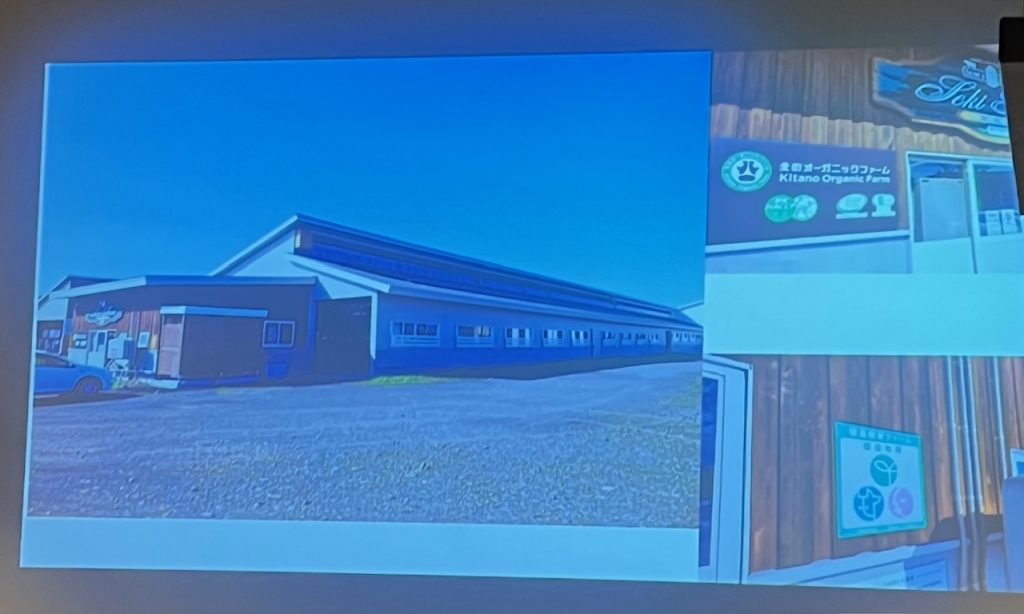

「オーガニックジャー黒!脱サラからの挑戦」 〜酪農経営が基盤だからできたオーガニックビーフ〜

今回のゲストは、北海道江別市・株式会社Kalm角山:代表の川口谷仁さんです。 [caption id="attachment_5403" align="aligncenter" width="640"] プレゼンする川口谷さん[/caption]

[caption id="attachment_5402" align="aligncenter" width="640"]

プレゼンする川口谷さん[/caption]

[caption id="attachment_5402" align="aligncenter" width="640"] 全日本・食学会高岡副理事長の挨拶[/caption]

川口谷さんは、東京板橋区出身。なんと、原田理事長と同じ中台中学の後輩にあたるそうです!川口谷さんは2000年に脱サラし奥様の実家である「関ファーム」に就農したものの小規模経営であったことから、酪農家5戸で「Kalm角山」を設立。2015年に稼働を開始しました。「Kalm」は英語では「Calm」ですが、オランダ原産というホルスタインに敬意を表してオランダ語の「Kalm」を採用したそうです。

Kalm角山(川口谷さん曰く、「すすきのに最も近い酪農場」)は、厳しい酪農環境を踏まえて、大規模化、ロボット化、循環型を目指した牧場です。搾乳ロボットを8台揃え(開場当時は最大の搾乳ロボット牧場)、搾乳牛頭数は約500頭です。搾乳ロボットは1台当たりで70頭程度の牛を完全自動で搾乳できるほか、乳成分などの様々なデータを計測してリアルタイムで牛の個体管理も可能になる優れものです(ハードナビゲーター)。

また、ふん尿はバイオガス発電し、消化液は畑に散布。地域のコカコーラ工場から得たコーヒー粕で牛の敷料(一般にはオガ粉を使用)とし、大豆カスなどは牛の飼料に利用するという循環型の牧場を実現しています。

川口谷さんは、この大規模な牧場を展開する一方、コストコからの「オーガニックミルク」製造要請を受けて、奥様の実家の関ファームでオーガニックミルクを製造することとし、2020年に「北のオーガニックファーム株式会社」を設立しました。

[caption id="attachment_5404" align="aligncenter" width="640"]

全日本・食学会高岡副理事長の挨拶[/caption]

川口谷さんは、東京板橋区出身。なんと、原田理事長と同じ中台中学の後輩にあたるそうです!川口谷さんは2000年に脱サラし奥様の実家である「関ファーム」に就農したものの小規模経営であったことから、酪農家5戸で「Kalm角山」を設立。2015年に稼働を開始しました。「Kalm」は英語では「Calm」ですが、オランダ原産というホルスタインに敬意を表してオランダ語の「Kalm」を採用したそうです。

Kalm角山(川口谷さん曰く、「すすきのに最も近い酪農場」)は、厳しい酪農環境を踏まえて、大規模化、ロボット化、循環型を目指した牧場です。搾乳ロボットを8台揃え(開場当時は最大の搾乳ロボット牧場)、搾乳牛頭数は約500頭です。搾乳ロボットは1台当たりで70頭程度の牛を完全自動で搾乳できるほか、乳成分などの様々なデータを計測してリアルタイムで牛の個体管理も可能になる優れものです(ハードナビゲーター)。

また、ふん尿はバイオガス発電し、消化液は畑に散布。地域のコカコーラ工場から得たコーヒー粕で牛の敷料(一般にはオガ粉を使用)とし、大豆カスなどは牛の飼料に利用するという循環型の牧場を実現しています。

川口谷さんは、この大規模な牧場を展開する一方、コストコからの「オーガニックミルク」製造要請を受けて、奥様の実家の関ファームでオーガニックミルクを製造することとし、2020年に「北のオーガニックファーム株式会社」を設立しました。

[caption id="attachment_5404" align="aligncenter" width="640"] 今日のお肉と肉おじさん[/caption]

今回の勉強テーマである「オーガニックジャー黒」は、原田理事長が昨年秋に「北のオーガニックファーム」を訪問した際に発見した牛ちゃんで、この牧場で産まれたジャー黒のオス(母がジャージー牛、父が黒毛和牛)が子牛としての販売が難しいので、牛舎の片隅で搾乳牛のお姉さんたちと一緒に「オーガニック飼料」を食べていたのです。「ジャー黒は肉としては美味しいし、オーガニック飼料を食べているし、(当時)40ヶ月齢で旨味が増しているはずだし」と思った原田理事長は、その場で川口谷さんに肉肉学会での提供をお願いし、それが今日、実現したという訳です。

出荷時点で46ヶ月齢となったジャー黒ちゃんは、枝肉重量671kg!(黒毛和牛去勢平均で516kg)、肉質等級もB4(BMS 5)と立派に成長してくれました。

原田理事長と肉おじさんは、この牛を「奇跡の牛」と紹介しましたが、それは、ジャー黒・去勢・46ヶ月齢という希少性に加え、日本ではオーガニック認証牛乳を生産している牧場が十指にも満たないという現状にあるからです。欧米では普及している有機認証乳製品・畜産物自体が日本では「まれに見る製品」にとどまっているのです。

日本でオーガニック有機認証畜産物を生産しようとする場合、難しいのが有機認証飼料の調達と付加価値を付与した製品の販売です。有機認証飼料は、粗飼料であれば自ら所有する牧草地等で生産する牧草の認証を受けることが可能だとしても、穀物などの濃厚飼料は海外からの輸入に頼らざるを得ません(日本で有機認証の穀物が生産できたら食用に回しますよね)。当然、単価は高いしロットを大きくしないと分別管理で輸入すること自体が困難です。このため、国内での数少ない有機認証乳製品はグラスフェッドを選択するか、有機飼料の調達を乳業メーカーなど大手の取引先から供給してもらうなどの選択をすることになります。

北のオーガニックファームは、穀物(とうもろこし、大豆)については取引先が輸入品を確保し、粗飼料は北海道内の有機牧草生産者から購入しているそうです。このように乳牛と同様の高価な有機認証穀物を給与されていたのでB5という肉質と平均を大幅に上回る「枝肉重量を得ることが可能になったわけです(有機牧草だけでのグラスフェッドでは無理だと思います)。

こうした厳しい環境をクリアした北のオーガニックファームの生乳は、元々の生乳出荷先が「サツラク乳業」という、北海道で僅かな牛乳専門の乳業メーカーであることで、有機生乳の分別管理・工場としての有機認証取得が可能となりました。

飼料〜乳牛〜乳製品工場と3段階での有機認証を経て誕生したのが北のオーガニックファームのオーガニックミルク、というわけですね。

今回の「オーガニックジャー黒」は、と畜場も含めた有機認証を受けたわけではありませんが、北のオーガニックファームで生産される乳用種子牛の去勢牛や経産牛について、今後、有機認証を受けた牛肉としてのブランティングも可能であると思えわれます。楽しみですね!

今日のお肉と肉おじさん[/caption]

今回の勉強テーマである「オーガニックジャー黒」は、原田理事長が昨年秋に「北のオーガニックファーム」を訪問した際に発見した牛ちゃんで、この牧場で産まれたジャー黒のオス(母がジャージー牛、父が黒毛和牛)が子牛としての販売が難しいので、牛舎の片隅で搾乳牛のお姉さんたちと一緒に「オーガニック飼料」を食べていたのです。「ジャー黒は肉としては美味しいし、オーガニック飼料を食べているし、(当時)40ヶ月齢で旨味が増しているはずだし」と思った原田理事長は、その場で川口谷さんに肉肉学会での提供をお願いし、それが今日、実現したという訳です。

出荷時点で46ヶ月齢となったジャー黒ちゃんは、枝肉重量671kg!(黒毛和牛去勢平均で516kg)、肉質等級もB4(BMS 5)と立派に成長してくれました。

原田理事長と肉おじさんは、この牛を「奇跡の牛」と紹介しましたが、それは、ジャー黒・去勢・46ヶ月齢という希少性に加え、日本ではオーガニック認証牛乳を生産している牧場が十指にも満たないという現状にあるからです。欧米では普及している有機認証乳製品・畜産物自体が日本では「まれに見る製品」にとどまっているのです。

日本でオーガニック有機認証畜産物を生産しようとする場合、難しいのが有機認証飼料の調達と付加価値を付与した製品の販売です。有機認証飼料は、粗飼料であれば自ら所有する牧草地等で生産する牧草の認証を受けることが可能だとしても、穀物などの濃厚飼料は海外からの輸入に頼らざるを得ません(日本で有機認証の穀物が生産できたら食用に回しますよね)。当然、単価は高いしロットを大きくしないと分別管理で輸入すること自体が困難です。このため、国内での数少ない有機認証乳製品はグラスフェッドを選択するか、有機飼料の調達を乳業メーカーなど大手の取引先から供給してもらうなどの選択をすることになります。

北のオーガニックファームは、穀物(とうもろこし、大豆)については取引先が輸入品を確保し、粗飼料は北海道内の有機牧草生産者から購入しているそうです。このように乳牛と同様の高価な有機認証穀物を給与されていたのでB5という肉質と平均を大幅に上回る「枝肉重量を得ることが可能になったわけです(有機牧草だけでのグラスフェッドでは無理だと思います)。

こうした厳しい環境をクリアした北のオーガニックファームの生乳は、元々の生乳出荷先が「サツラク乳業」という、北海道で僅かな牛乳専門の乳業メーカーであることで、有機生乳の分別管理・工場としての有機認証取得が可能となりました。

飼料〜乳牛〜乳製品工場と3段階での有機認証を経て誕生したのが北のオーガニックファームのオーガニックミルク、というわけですね。

今回の「オーガニックジャー黒」は、と畜場も含めた有機認証を受けたわけではありませんが、北のオーガニックファームで生産される乳用種子牛の去勢牛や経産牛について、今後、有機認証を受けた牛肉としてのブランティングも可能であると思えわれます。楽しみですね!

川口谷さんのプレゼン資料の一部

本日のメニュー

〇 サーロインステーキ クレソンのサラダ添え 〇 ランプの低温調理

パルメザンチーズとバルサミコ

〇 ランプの低温調理

パルメザンチーズとバルサミコ

〇 ウチモモの味噌漬け焼き

MIXグリーンサラダ

〇 ウチモモの味噌漬け焼き

MIXグリーンサラダ

〇 イチボのグリル

スネ肉のハンバーグ

ジャガイモのロースト

〇 イチボのグリル

スネ肉のハンバーグ

ジャガイモのロースト

〇 ウチモモの牛丼

牛スジスープ

〇 ウチモモの牛丼

牛スジスープ

[caption id="attachment_5409" align="aligncenter" width="640"]

[caption id="attachment_5409" align="aligncenter" width="640"] 格闘中の遠藤シェフ[/caption]

[caption id="attachment_5410" align="aligncenter" width="640"]

格闘中の遠藤シェフ[/caption]

[caption id="attachment_5410" align="aligncenter" width="640"] サーロイン[/caption]

[caption id="attachment_5411" align="aligncenter" width="640"]

サーロイン[/caption]

[caption id="attachment_5411" align="aligncenter" width="640"] イチボ[/caption]

イチボ[/caption]

参考文献

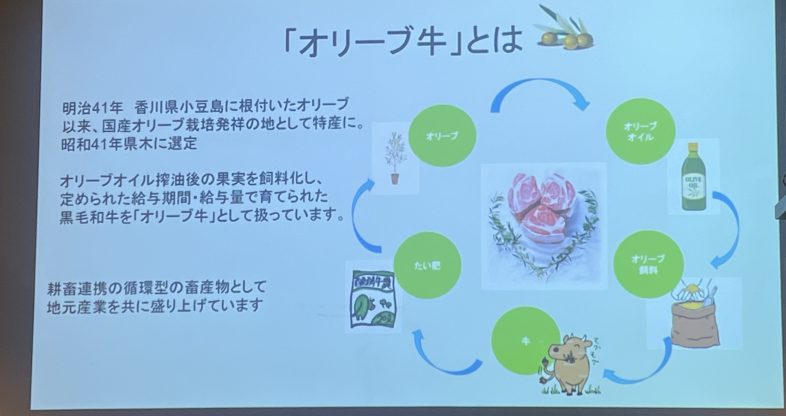

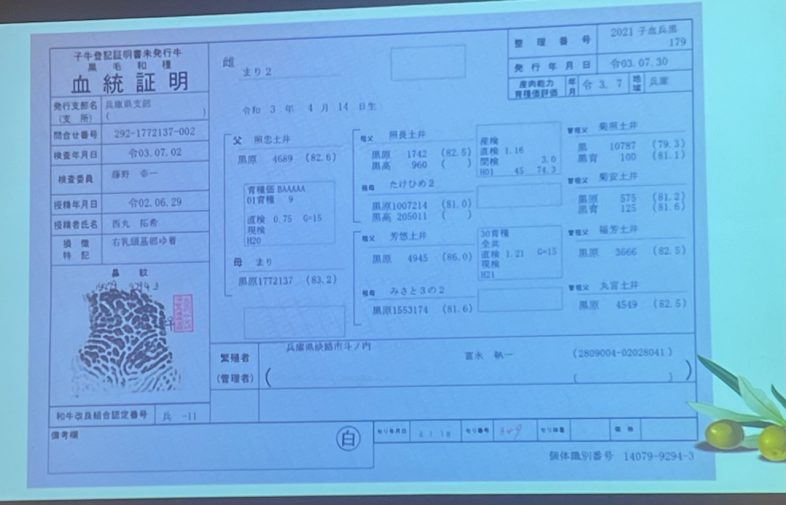

「新春肉祝 純血但馬オリーブ牛」 〜山種易畜産と一牛神の愛と情熱の結晶〜

『新春肉祝 純血但馬オリーブ牛!』「山種易畜産と一牛の愛の結晶」です。 但馬牛は兵庫県産子牛として閉鎖育種(他県の遺伝子が入らない兵庫県内だけで但馬牛を交配させた血統)された純血種で、牛肉としては、但馬牛、神戸ビーフ、特産松阪牛の素牛になります。但馬牛のブランド力は強力ですが、例えばオリーブ粕飼料を給与して「オリーブ牛」ブランドにすれば、ブランドとしての但馬牛の力は発揮できず、売買価格も神戸ビーフのようには高くできません。それでも、高松市内でステーキハウス「一牛(いちご)」を経営する森由樹博さんは、牛肉としてもポテンシャルが大きい但馬牛の子牛を地元のブランドオリーブ牛として育てることを夢見ていました。その思いに応えたのが、高松市内で一貫生産を行う山種易産業(やまたねえき)の倉山建造社長です。但馬の香美町で牛修行した経験から、いつかは但馬牛を肥育したいとの想いがあり、この二人の変態が出会うことで「純血但馬オリーブ牛」プランがスタートしたのです。但馬牛の仕入れを始めて5年、純血但馬オリーブ牛として出荷を始めて3回目の牛が今日の雌牛(まり2)です。淡路島の富永牧場で生まれ、山種易産業の牧場で肥育され、32.5ヶ月齢で枝肉重量331kgという凝縮された牛です。 今日のプレゼンでは、山種易産業の大井牧場長と倉山社長に説明いただきました。倉山社長曰く「純血但馬オリーブ牛は出荷をはじめて3回目だが、まだ良くわからない。月齢で味に差が出るが、素牛の差だけではなく、飼料の違い、個体差も大きいなど、 どうすれば美味しい牛になるか良く分からない。 [caption id="attachment_5368" align="aligncenter" width="640"] プレゼンする倉山社長さん[/caption]

[caption id="attachment_5382" align="aligncenter" width="640"]

プレゼンする倉山社長さん[/caption]

[caption id="attachment_5382" align="aligncenter" width="640"] 山種易産業の大井牧場長さん[/caption]

[caption id="attachment_5370" align="aligncenter" width="640"]

山種易産業の大井牧場長さん[/caption]

[caption id="attachment_5370" align="aligncenter" width="640"] 一牛の森由樹博社長[/caption]

[caption id="attachment_5369" align="aligncenter" width="640"]

一牛の森由樹博社長[/caption]

[caption id="attachment_5369" align="aligncenter" width="640"] 高岡顧問のご挨拶[/caption]

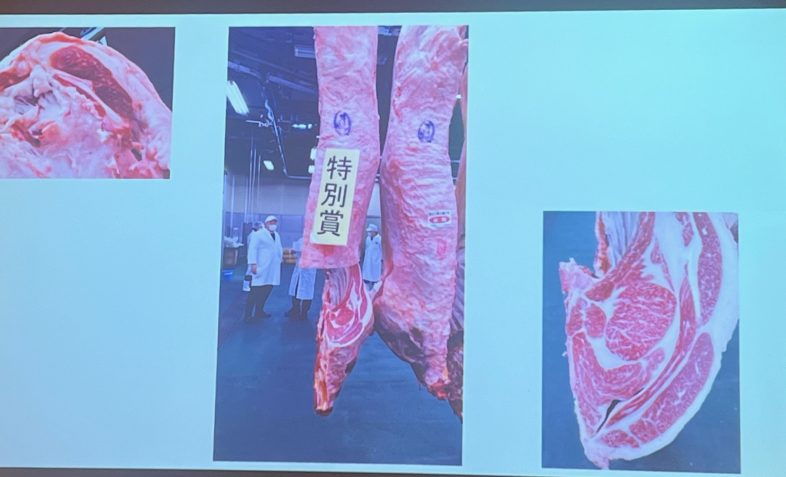

今日の牛の血統は兵庫県で人気のある牛だが、飼養管理が難しく、80歳の母に手伝ってもらった。但馬牛なので体は小さいが幅はしっかりしているし、骨締まりがいい。先日の神戸市場では60数頭の中で「特別賞」をいただいた。兵庫県外の牛としては望外のことである」とのことです。

倉山さんが育てた牛を市場で森さんが競り落とすという連携で作りあげて「純血但馬オリーブ牛」、ほんとに愛の結晶です。

[caption id="attachment_5371" align="aligncenter" width="640"]

高岡顧問のご挨拶[/caption]

今日の牛の血統は兵庫県で人気のある牛だが、飼養管理が難しく、80歳の母に手伝ってもらった。但馬牛なので体は小さいが幅はしっかりしているし、骨締まりがいい。先日の神戸市場では60数頭の中で「特別賞」をいただいた。兵庫県外の牛としては望外のことである」とのことです。

倉山さんが育てた牛を市場で森さんが競り落とすという連携で作りあげて「純血但馬オリーブ牛」、ほんとに愛の結晶です。

[caption id="attachment_5371" align="aligncenter" width="640"] 今回は、全日本・食学会の上柿元勝シェフが参加してくださいました![/caption]

[caption id="attachment_5372" align="aligncenter" width="786"]

今回は、全日本・食学会の上柿元勝シェフが参加してくださいました![/caption]

[caption id="attachment_5372" align="aligncenter" width="786"] 山種易産業・倉山社長のプレゼン資料の一部[/caption]

[caption id="attachment_5374" align="aligncenter" width="786"]

山種易産業・倉山社長のプレゼン資料の一部[/caption]

[caption id="attachment_5374" align="aligncenter" width="786"] 今日の純血但馬オリーブ牛の血統証明書[/caption]

[caption id="attachment_5373" align="aligncenter" width="786"]

今日の純血但馬オリーブ牛の血統証明書[/caption]

[caption id="attachment_5373" align="aligncenter" width="786"] 今日の純血但馬オリーブ牛の枝肉[/caption]

[caption id="attachment_5375" align="aligncenter" width="786"]

今日の純血但馬オリーブ牛の枝肉[/caption]

[caption id="attachment_5375" align="aligncenter" width="786"] 柏木シェフとサーロイン[/caption]

[caption id="attachment_5376" align="aligncenter" width="786"]

柏木シェフとサーロイン[/caption]

[caption id="attachment_5376" align="aligncenter" width="786"] サーロイン[/caption]

サーロイン[/caption]

本日のメニュー

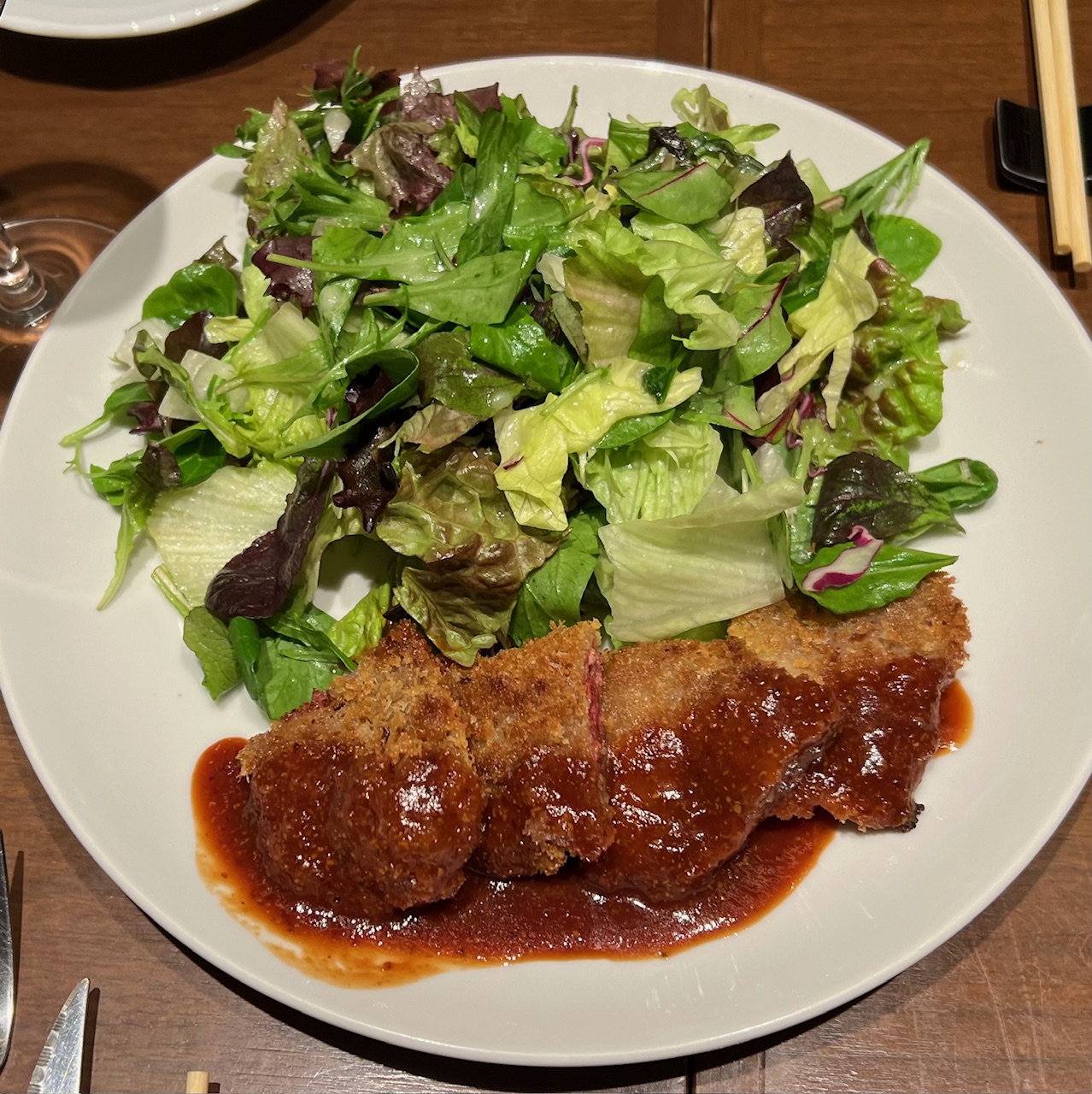

〇 カメノコ、トモサンカクの仕立て違い(炙り、湯引き、昆布締め)、シンタマハバキの酢味噌かけ 〇 カイノミの牛カツとグリーンサラダ

〇 カイノミの牛カツとグリーンサラダ

〇 ブリスケットとお野菜の塩煮込み

〇 ブリスケットとお野菜の塩煮込み

〇 サーロインのステーキとシンシンのローストビーフ

〇 サーロインのステーキとシンシンのローストビーフ

〇 オリーブビーフカレー

〇 オリーブビーフカレー

参考文献

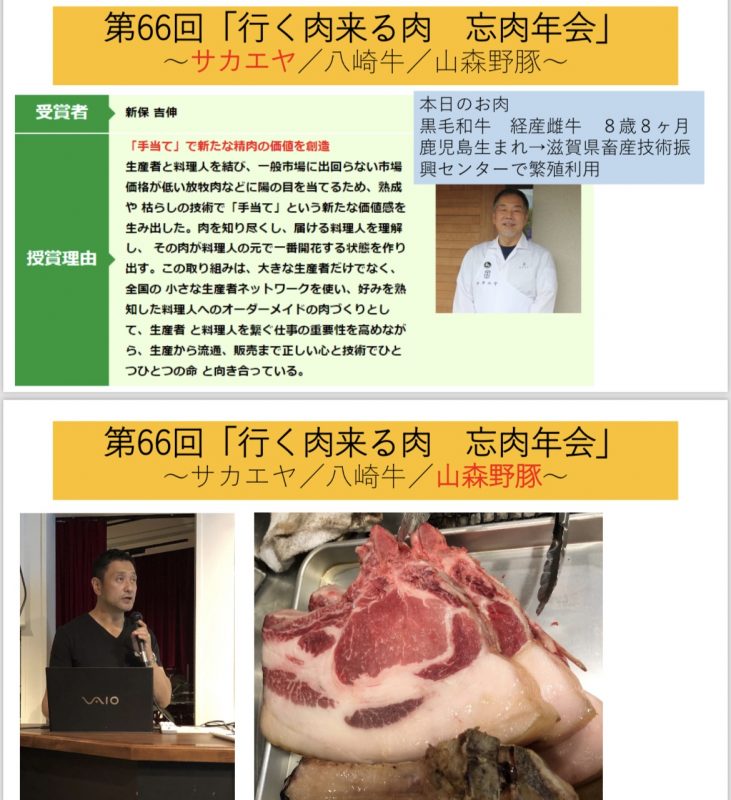

「行く肉来る肉 肉肉学会忘肉年会SP」 牛肉すき焼きおじさんトリオ推しの逸肉達の饗宴

[caption id="attachment_5365" align="aligncenter" width="714"] 牛・肉・すき焼きおじさん。Tシャツは50周年祈念のものです[/caption]

本日(12/19)の肉肉学会は、

「牛肉すき焼きおじさんトリオ推しの逸肉達の饗宴 サカエヤ/八崎牛/山森野豚」と題して、

○サカエヤ:すき焼きおじさんこと高岡哲郎

○八崎牛:肉おじさんこと千葉祐士

○山森野豚:牛おじさんこと原田英男

が選んだお肉を、肉を忘れるほど食べる「忘肉年会」です。

冒頭は、原田理事長が、1年間の肉肉学会開催の記録をプレゼン。牛肉、豚肉、地鶏肉と、今年も様々なお肉に取り組んできました。

肉肉学会が取り上げるお肉は、持続可能性に配慮したもの、品種や生産方法の多様性に配慮したもの、アニマルウェルフェアに配慮したものなど様々ですが、生産している人も食べている人も幸せになる、そんな食・農との関係性を築けたら良いな、と思うものです。

この1年間、参加していただいた生産者の皆さん、参加者の皆さん、格之進のスタッフの皆さんに改めて心から感謝申し上げます。

[caption id="attachment_5350" align="aligncenter" width="786"]

牛・肉・すき焼きおじさん。Tシャツは50周年祈念のものです[/caption]

本日(12/19)の肉肉学会は、

「牛肉すき焼きおじさんトリオ推しの逸肉達の饗宴 サカエヤ/八崎牛/山森野豚」と題して、

○サカエヤ:すき焼きおじさんこと高岡哲郎

○八崎牛:肉おじさんこと千葉祐士

○山森野豚:牛おじさんこと原田英男

が選んだお肉を、肉を忘れるほど食べる「忘肉年会」です。

冒頭は、原田理事長が、1年間の肉肉学会開催の記録をプレゼン。牛肉、豚肉、地鶏肉と、今年も様々なお肉に取り組んできました。

肉肉学会が取り上げるお肉は、持続可能性に配慮したもの、品種や生産方法の多様性に配慮したもの、アニマルウェルフェアに配慮したものなど様々ですが、生産している人も食べている人も幸せになる、そんな食・農との関係性を築けたら良いな、と思うものです。

この1年間、参加していただいた生産者の皆さん、参加者の皆さん、格之進のスタッフの皆さんに改めて心から感謝申し上げます。

[caption id="attachment_5350" align="aligncenter" width="786"] 高岡顧問と八崎秀則さん[/caption]

[caption id="attachment_5351" align="aligncenter" width="786"]

高岡顧問と八崎秀則さん[/caption]

[caption id="attachment_5351" align="aligncenter" width="786"] 格之進のマネージャー就任挨拶をする戸田明子さん[/caption]

さて、今日のお肉は、そんなテーマ性をもった肉肉学会で取り上げた過去のお肉の中から、3人のおじさんが選んだものです。

「サカエヤ」さんは「全日本・食学会」の顕彰制度「bean47」で2022年度流通関係者賞」に輝いた新保吉伸さんが経営する食肉加工店です。今回、新保さんが「手当て」したお肉は、黒毛和種雌牛・経産牛8年8か月齢です。50日間ほどの熟成を経て旨味をました逸品。滋賀県畜産技術振興センターという県の試験場で子牛生産をした後,買い直しをせずに出荷された「廃用牛」ですが、ものの見事に化けました。

「山森野豚」は北海道上士幌町「十勝しんむら牧場」の「放牧豚」。普通の3元豚を2年間ほど牧場内の空いた土地で飼育し、野草やみみずなどを食べたワイルドな豚。普通の食用豚が6か月で100kg超になるところ、この豚は2年間(だいたい)で200kg(だいたい)に育った健康優良児です。

「八崎牛」は、今日、参加していただいた八崎さんの説明を伺ってぶっ飛んだとおりのお肉です(会場にいた方しか分からないw)。

忘年会らしく、通常より自由な雰囲気で参加者同士も交流していただき、楽しく美味しい一夜となりました。

格之進のマネージャー就任挨拶をする戸田明子さん[/caption]

さて、今日のお肉は、そんなテーマ性をもった肉肉学会で取り上げた過去のお肉の中から、3人のおじさんが選んだものです。

「サカエヤ」さんは「全日本・食学会」の顕彰制度「bean47」で2022年度流通関係者賞」に輝いた新保吉伸さんが経営する食肉加工店です。今回、新保さんが「手当て」したお肉は、黒毛和種雌牛・経産牛8年8か月齢です。50日間ほどの熟成を経て旨味をました逸品。滋賀県畜産技術振興センターという県の試験場で子牛生産をした後,買い直しをせずに出荷された「廃用牛」ですが、ものの見事に化けました。

「山森野豚」は北海道上士幌町「十勝しんむら牧場」の「放牧豚」。普通の3元豚を2年間ほど牧場内の空いた土地で飼育し、野草やみみずなどを食べたワイルドな豚。普通の食用豚が6か月で100kg超になるところ、この豚は2年間(だいたい)で200kg(だいたい)に育った健康優良児です。

「八崎牛」は、今日、参加していただいた八崎さんの説明を伺ってぶっ飛んだとおりのお肉です(会場にいた方しか分からないw)。

忘年会らしく、通常より自由な雰囲気で参加者同士も交流していただき、楽しく美味しい一夜となりました。

本日のお肉

[caption id="attachment_5355" align="aligncenter" width="786"] 八崎牛のサーロイン[/caption]

[caption id="attachment_5356" align="aligncenter" width="786"]

八崎牛のサーロイン[/caption]

[caption id="attachment_5356" align="aligncenter" width="786"] 山森野豚のウデ肉[/caption]

[caption id="attachment_5354" align="aligncenter" width="786"]

山森野豚のウデ肉[/caption]

[caption id="attachment_5354" align="aligncenter" width="786"] サカエヤのランプ[/caption]

[caption id="attachment_5353" align="aligncenter" width="786"]

サカエヤのランプ[/caption]

[caption id="attachment_5353" align="aligncenter" width="786"] サカエヤのイチボ[/caption]

サカエヤのイチボ[/caption]

本日のメニュー

〇 山森野豚ウデ肉 パテドカンパーニュ 〇 サカエヤランプ低温調理ローストビーフサラダ

(近江牛ランイチ使用)

〇 サカエヤランプ低温調理ローストビーフサラダ

(近江牛ランイチ使用)

山森野豚ウデ肉の角煮

山森野豚ウデ肉の角煮

〇 山森野豚ロース ローストポーク

〇 山森野豚ロース ローストポーク

〇 八崎牛サーロインステーキ&サカエヤイチボグリル

〇 八崎牛サーロインステーキ&サカエヤイチボグリル

〇 山森野豚ロースとんかつ

〇 山森野豚ロースとんかつ

〇 山森野豚野豚汁

〇 山森野豚野豚汁

〇 肉炊き込みごはん

〇 肉炊き込みごはん

参考文献

自宅で焼肉でも美味しい焼肉が食べたい!部位の選び方やタレのレシピ、献立や自宅焼肉ならではのお悩みを肉のプロが丁寧に解説

焼肉はビジネスの接待の場ではもちろん、プライベートのちょっとしたご褒美やお祝いの場でも選ばれることの多い人気の肉料理ですよね。 お肉の部位ごとの違いを楽しめる焼肉ですが、なかなか自宅で焼肉をする機会は少ないのではないでしょうか? 「炭火で焼けるお店とは違い、家で焼こうとすると火を通しすぎて固くなりそう……」 「スーパーで買えるような肉だとお店で食べるような味にはならないんじゃないの?」 このように考えてしまい、なかなかトライできない方も少なくないでしょう。 しかし、そんな方はこの記事を読めば大丈夫です!焼肉はポイントをおさえればご自宅でも肉本来の美味しさを楽しむことができます。 「焼肉に最適なおすすめの部位が知りたい」 「肉の旨みを引き立てるタレの作り方が知りたい」 「自宅で焼肉をするときの献立のアイディアが欲しい」 など、様々な疑問を持つ方に向けて、お肉のプロとして牛の生産管理から商品開発、飲食店の運営まで一貫して事業として営んでいる株式会社門崎より焼肉の基本を全てお伝えします! ぜひお家での調理に困ったら参考にしてくださいね。焼肉とはどんな料理?カロリーなども紹介

まずは塊焼きの定義や、似たような肉料理との違いをおさらいしましょう。焼肉の定義、ルーツは?

焼肉の定義は文字通り「肉を焼いて食べる」料理を指します。 焼肉のルーツは、日本の古代にまで遡ります。飛鳥時代から狩猟が盛んで、野山の動物を直火で焼いて食していたことが文献などでも明確に示されています。 戦後の食糧不足に悩んでいた頃、在日韓国人が廃棄・肥料に使っていた牛の内臓(モツ)や心臓(ハツ)を、日本人の舌に合うよう提供したことが、現在の焼肉のスタイルの始まりと言われています。 当時は「朝鮮料理」、「ホルモン屋」などと呼ばれ、親しまれていたそうです。 昭和40年代に入ると、呼び名が「焼肉」に統一され、一気に全国へと広まっていきました。昭和51年には現在でも有名な焼肉店「叙々苑」が登場し、焼肉はさらに人気を博しました。 現在では、日本を代表する国民食の一つとして、世界中で楽しまれています。焼肉とBBQの違いは?

どちらも肉や野菜を焼いて食べる料理ですが、調理・食事のスタイルに違いがあります。 焼肉は、焼きながら食べるのが一般的です。鉄板や網の上で、好みの焼き加減で肉や野菜を焼き、そのまま食べるスタイルです。 バーベキューは、焼き終えてから食べるのが一般的です。炭火やガスバーナーで、肉や野菜をすべて焼き終えてから、お皿に盛り付けて食べます。 また、焼肉は、室内で行うことが多いのに対し、バーベキューは、屋外で行うことが多いという違いもあります。焼肉の栄養素や期待できる健康上の効果は?

焼肉に含まれる主な栄養素は、タンパク質、鉄分、ビタミンB12などです。 タンパク質は、筋肉や骨、皮膚などの形成に必要な栄養素です。焼肉はさまざまな種類の肉が使われるため、多くの種類のタンパク質を摂取することができます。 鉄分は、赤血球のヘモグロビンの材料となる栄養素です。ヘモグロビンは、酸素を運ぶ役割を担っています。焼肉に含まれる鉄分は、ヘム鉄と呼ばれる吸収率の高い鉄分です。 ビタミンB12は、神経や造血に必要な栄素です。焼肉に含まれるビタミンB12は、肉に多く含まれる栄養素です。 焼肉は、これらの栄養素を豊富に含んでいるため、健康にさまざまな効果が期待できます。焼肉のカロリーとヘルシーに食べるコツ

焼肉のカロリーは、部位や食べ方によって大きく異なります。部位によるカロリーの違い

焼肉の定番部位であるカルビは、100gあたり260kcal程度です。ロースやハラミも200kcal程度と、カロリーが高い部位が多いです。一方、ヒレやタンは、100gあたり150kcal程度と、カロリーが低い部位です。食べ方によるカロリーの違い

タレや塩こしょうなどで味付けをすると、その分カロリーや塩分量が増えます。また、焼く時間や焼き加減によっても、カロリーや脂質量が変わります。ヘルシーに食べるポイント

以下のポイントを押さえることで、焼肉をヘルシーに楽しむことができます。 ・部位を工夫する 脂身の少ない部位を選ぶことで、カロリーや脂質を抑えることができます。おすすめの部位は、ヒレ、タン、レバー、ハツ、センマイなどです。 ・タレや塩こしょうの量を控える タレや塩こしょうには、カロリーや塩分が多く含まれています。つけすぎに気をつけたり、レモン汁やわさびなどで食べるのもおすすめです。 ・野菜を一緒に食べる 焼肉は、野菜と一緒に食べると栄養バランスが整います。また、野菜は食物繊維が豊富なので、満腹感を得やすく、食べ過ぎを防ぐことができます。 ・食べ過ぎに注意する 焼肉は、脂質やカロリーが高いため、食べ過ぎには注意が必要です。1回の食事で食べ過ぎないように、食べきりサイズを意識しましょう。自宅で焼肉をする方法

ここからは実際に焼肉を自宅でするときに知っておきたいポイントを順番に解説します。 まずは自宅で焼肉をする時に使える調理器具は、以下のとおりです。 焼肉をする頻度や扱いやすさという観点で選ぶようにしましょう。 ・鉄板(焼肉プレート) 焼肉の定番の調理器具です。直火で焼くため、肉の旨味がしっかりと引き出されます。 ・ホットプレート 鉄板よりも煙が出にくく、手軽に焼肉を楽しむことができます。 ・家庭用無煙ロースター 水蒸気を利用して、煙を抑えて焼肉を楽しむことができます。 ・グリル オーブンの中に焼肉用の網を設置して焼く方法です。煙が出にくいですが、焼肉屋さんのような雰囲気を味わいたい場合は不向きです。煙をなるべく抑えるコツ

自宅で焼肉をするときの懸念点は煙ではないでしょうか。 ここでは煙を少しでも抑えるためのコツを紹介します。 ・肉を常温に戻す 冷たいまま焼くと、肉汁が流れ出てしまい、煙が出やすくなります。焼き始める30分前には冷蔵庫から出して、常温に戻しておきましょう。 ・肉の表面の水気を拭き取る 肉の表面に水分があると、煙が出やすくなります。キッチンペーパーなどで、肉の表面の水気を拭き取っておきましょう。 ・油をひく 鉄板やホットプレートなどの焼き網に、油をひくことで、肉が焦げ付きにくくなり、煙が出にくくなります。 ・強火で焼かない 強火で焼くと、肉の表面が焦げ付き、煙が出やすくなります。中火でじっくり焼きましょう。 ・換気扇をつける 換気扇をつけて、煙を外に排出しましょう。門崎がおすすめする焼肉に適したお肉の部位と特徴

調理器具を確認し、自宅で焼肉をする準備が整ったら今度は主役のお肉を選びましょう。 実際に岩手・東京で飲食店を運営している肉のプロ・門崎がおすすめするお肉の部位は以下の通りです。実際に購入もできるため気になった方はぜひ一度召し上がってみてはいかがでしょうか?| 部位 | 脂身 | 赤身 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| カルビ | 多め | 少なめ | ジューシーで濃厚な味わい |

| モモ | 少なめ | 多め | 赤身の旨みが楽しめる |

| 肩ロース | 程よい | 程よい | 上品な味わい |

| あまみすじ | 少なめ | 多め | 上品な旨みと柔らかい食感 |

| こもも | 少なめ | 多め | 歯応えと肉本来の旨み |

カルビ(リブロースかぶり、リブげた)

焼肉の定番といえばカルビです。程よく熟成され旨味を増したサシ(脂身)は深いコクと甘味みがあり、一口食べて「美味い!」と唸る一品です。 リブロースかぶりはきめ細かくつやつやとしたサシが入り最高レベルの見た目ですが、噛み応えがあり、しっかりと肉を食べている実感を味わえるのが魅力的です。脂の甘みは濃厚で、肉汁もたっぷりというワイルドな味わいは、病みつきになります。 リブげたはリブロース芯にくっつくようにある部位なので、旨みたっぷりで、味も濃厚。 歯ごたえもありジューシーで、口の中にしっかりと高貴な味わいが残る、肉好きには、たまらない部位です。 購入はこちらから: 門崎熟成肉 焼肉 特選カルビ(250g) 門崎熟成肉 リブロースかぶり 焼肉(100g) 門崎熟成肉 リブげた 焼肉(200g)モモ

門崎熟成肉の代名詞でもある赤身肉の特選部位を使用した「門崎熟成肉 特選モモ」。 柔らかく、脂身が少ないためあっさりとした味わいですが、噛み締めた瞬間、熟成により凝縮された濃厚な肉汁が口いっぱいに溢れます。 厚めのカットでお届け致しますので、お肉の旨味をしっかりと味わうことが出来ます。 購入はこちらから:門崎熟成肉 焼肉 特選モモ(250g)肩ロース(巻き、かぶり)

牛肉の中でも最も大きな部位、肩ロースのやわらかいリブロース(中央あたり)の上側に巻きつくようにつながった部位が、肩ロース巻き。肩ロースの外側、肩かぶりとロース芯の間に横に走るように入っている赤身肉の部分が肩ロースかぶりです。 巻きはしっかり霜が降り、期待を裏切らないやわらかさです。焼肉で召し上がる際の焼き加減はレアがお勧め。 かぶりはいわゆる筋ですが、逆目にカットすれば、やわらかく、霜降りもきれいに出ます。 味わい、食感を楽しむにはよい部位なので焼肉におすすめです。 購入はこちらから: 門崎熟成肉 肩ロース巻き 焼肉(200g) 門崎熟成肉 肩ロースかぶり 焼肉(200g)あまみすじ

肩甲骨の内側のお肉。 ヒレを上回る上質な肉質で、脂がしっかりあるみすじの赤身肉の部分。 サシは少なめですが、やわらかいため薄切りにしてさっと炙ると、甘い香りと上品な旨みがしっかり味わえます。一頭から1kg以下しかとれない希少部位。 購入はこちらから:門崎熟成肉 あまみすじ 焼肉(200g)こもも

内ももにくっつくようにある、より脂肪少ない握りこぶしくらいの小さな部位です。 その触感は耳たぶに近く、赤身ですがやわらかく食べられる。 血が滴るような鉄分の多い濃い味わいが特徴。 塩、胡椒だけで焼き、ワイルドな味わいを楽しみたい方におすすめの部位です。 購入はこちらから:門崎熟成肉 こもも 焼肉(200g) 門崎では、上記でご紹介した部位以外にも希少部位の肉も提供しています。オンラインストア会員に登録いただくことで、お肉の部位のリクエストを承ることが可能です。部位ごとの食べ比べを楽しみたい、いつもよりもワンランク上のお肉で焼肉をしたい方はぜひご相談ください。 オンラインストア会員登録はこちらから:会員登録肉と一緒に焼きたい野菜、具材

肉だけでなく、野菜も一緒に食べることで栄養バランスが良くなります。 焼肉で焼くのにおすすめの野菜は、以下のとおりです。 ・キャベツ ・もやし ・ピーマン ・玉ねぎ ・きのこ類 ・とうもろこし ・ナス ・アスパラガス これらの野菜は、焼くと甘みや旨味が引き出され、肉の味を引き立ててくれます。また、食物繊維が豊富なので、満腹感を得やすく、食べ過ぎを防ぐことができます。 野菜を焼く際には、肉よりも火が通りにくいため、強火で焼きすぎず、じっくり時間をかけて焼くよう注意しましょう。また、野菜の種類によって焼き加減が異なるため、様子を見ながら焼いてください。自宅焼肉は下ごしらえが重要!プロの味に仕上げるための手順

自宅で焼肉をする場合、お肉の下ごしらえは以下の手順で行います。お肉の下ごしらえ4ステップ

1. 常温に戻す 冷蔵庫から出したばかりで肉が冷たいまま焼くと、肉汁が流れ出てしまい、美味しくなりません。焼き始める30分前には冷蔵庫から出して、常温に戻しておきましょう。 2. 表面の汚れを落とす お肉の表面には、脂や血などの汚れが付着しています。キッチンペーパーなどで、表面の汚れを丁寧に落としましょう。 3. 下味をつける 下味をつけることで、肉の旨味が引き立ち、より美味しくなります。塩こしょうや、お好みのタレなどで、下味をつけましょう。 4. 焼く前に形を整える 薄切り肉は、焼く前に形を整えると、均一に焼きやすくなります。お肉に下味をつけるときのおすすめ調味料

下味は、塩こしょうや、お好みのタレなど、さまざまな種類があります。 ・塩こしょう シンプルな味付けで、肉の旨味をしっかりと引き出すことができます。 ・焼肉のタレ 焼肉屋さんでよく見かける、甘辛いタレです。 ・塩こうじ 塩と麹を混ぜ合わせた、まろやかな味わいのタレです。 ・すりおろしたニンニクや生姜 風味をプラスしたいときにおすすめです。 ・ごま油やオリーブオイル コクや風味をプラスしたいときにおすすめです。下ごしらえのコツ

・下味は薄めにつける 下味を濃くつけすぎると、肉の味がぼやけてしまいます。 ・下味は、焼く直前につける 下味をつけてから時間が経つと、肉が水っぽくなってしまいます。 ・焼く前に水気を拭き取る 下味をつけたときに出た水気を拭き取ることで、焦げ付きを防ぐことができます。お肉の美味しい焼き方

下ごしらえも完了したらいよいよお肉を焼く時間です! ここでは弊社「株式会社門崎」の代表取締役であり肉おじさんでもある千葉祐士直伝の、焼肉の美味しい焼き方を紹介します。 お肉を美味しく焼く方法はズバリ、「プール焼き理論」に基づきます。 やり方は以下の通りです。 まずはお肉を並べて片面をしっかり焼き固める 片面が焼けたお肉を積み重ねてひとつの塊肉のようにする 重ねたままのお肉を掴みサイドをサッと焼き締める プールの水面のように肉汁が浮かび上がれば完成 詳しい焼き方を解説した図解ありの記事は下記よりチェックできます。 スライス肉でも旨みを逃さず閉じ込める 肉おじさんのプール焼き理論 動画で焼き方をチェックしたい方は下記からどうぞ。よくある質問1:肉を焼くと水分(ドリップ)が出る。出ないように焼くコツは?

ドリップは特に冷凍肉を調理する場合に多く出ます。 これはお肉の細胞一つ一つに含まれる水分が凍る過程で体積が大きくなるため、急速解凍時に氷が肉の細胞を壊してしまい、ドリップとして外に出てしまうという仕組みです。 そのため、冷凍した焼肉を使って調理する場合、前もって温度変化の少ない環境で解凍することが重要です。よくある質問2:肉を焼くと血が出てきてしまいます。食べても大丈夫?

先ほどの回答と少し重複しますが、肉を焼いたときに出るドリップ(赤い液体)は厳血ではありません。「ミオグロビン」と呼ばれる赤い色素のタンパク質が水分と一緒に出てきたものを血液と見間違えていると考えられます。 これはどんな肉にも含まれており、有害物質ではないため、そのまま食べてしまっても全く問題ありません。よくある質問3:牛肉の表面が茶色に変色している。焼いて食べても平気?

結論、茶色に変色したお肉を食べても大丈夫かどうかはケースバイケースです。 お肉の色は赤のドリップでも登場した「ミオグロビン」に由来しており、空気中の酸素と触れることで鮮やかな色に変わります。 そのため、切り落として間もない牛肉はむしろ茶色、黒っぽい色をしています。 真空パッケージされているなど、新鮮な状態であることが担保されている茶色い牛肉については食べても問題ありません。 ただし、数日前に購入した肉が茶色に変色している場合は酸化が進んで劣化していると考えられるため、食べない方が良いでしょう。人気の焼肉タレのレシピ

焼肉は肉のうまみを引き出すタレのチョイス次第で美味しさが大きく変わるといっても過言ではありません。また、焼肉のタレは市販のものを買うだけでなく、自家製で作るのもおすすめです。 焼肉で人気のあるタレは以下の通りです。詳しいレシピは後日記事を公開予定です! ・醤油ベースのたれ 醤油ベースのタレは、甘辛い味わいが特徴です。牛肉や豚肉、鶏肉など、さまざまな肉に合い、肉の旨味を引き立てます。 ・塩ベースのたれ 塩ベースのタレは、シンプルな味わいで、肉の旨味をしっかりと味わうことができます。 ・味噌ベースのたれ 味噌ベースのタレは、コクのある味わいで、肉の風味を引き立てます。 ・ごま油ベースのたれ ごま油ベースのタレは、香ばしい味わいで、肉に風味をプラスします。 ・塩こうじベースのたれ 塩こうじベースのタレは、まろやかな味わいで、肉に旨味とコクをプラスします。 ・レモン汁 さっぱりとした酸味で焼肉の脂っこさを軽減し、後味を爽やかにしてくれます。 門崎がお勧めするのは、どんな肉料理とも相性抜群なオニオンソースです。 作り方の詳細は以下の公式YouTube動画で視聴することが可能です。 また、門崎は究極のお肉を求め続けた結果、黒毛和牛から創り出した調味料「牛醤(商標登録済み)」を開発しました。「牛醤」を焼いたお肉に数滴垂らせば、お肉の旨みや、風味、味わい深さをより感じることができます。 原材料は産地にもこだわり抜いた3つを使用しています。

・門崎熟成肉:厳選した黒毛和牛のみ使用。余分な脂をカットするため赤身肉を選定。

・麹:醤油麹と岩手県オリジナルの酒造好適米「吟ぎんが」を用いた「黎明平泉」を使用。旨味の基となるアミノ酸を作り出し、天然のまろやかな甘みを引き出します。

・塩:岩手県の北三陸で作られている「野田の塩」を使用。豊富なミネラルによって、麹はより活発に働き、お肉の熟成がより促進されます。

ご購入はこちらから:牛醤-GYUSHO(1本/70g)

原材料は産地にもこだわり抜いた3つを使用しています。

・門崎熟成肉:厳選した黒毛和牛のみ使用。余分な脂をカットするため赤身肉を選定。

・麹:醤油麹と岩手県オリジナルの酒造好適米「吟ぎんが」を用いた「黎明平泉」を使用。旨味の基となるアミノ酸を作り出し、天然のまろやかな甘みを引き出します。

・塩:岩手県の北三陸で作られている「野田の塩」を使用。豊富なミネラルによって、麹はより活発に働き、お肉の熟成がより促進されます。

ご購入はこちらから:牛醤-GYUSHO(1本/70g)

もう一品欲しい!焼肉と相性の良い献立

栄養バランスを考えると焼肉以外のサイドメニューもしっかり考えたいですよね。ここからは焼肉と相性の良い献立メニューをご提案いたします。 それぞれのレシピも後日詳しく紹介するのでお楽しみに!体を温めるスープ

人気のスープは以下の通りです。お肉が主役の日のスープは具沢山なものよりもシンプルなものがおすすめです。 ・わかめスープ ・たまごスープ ・レタスとトマトのスープ栄養バランス◎サラダ

焼肉に合うサラダ・副菜は以下の通りです。 ・キムチサラダ ・チョレギサラダ ・ナムル ・キャベツの塩サラダお腹いっぱいの主食

お肉だけじゃなく、お米や麺も食べて満腹になりたいですよね。 焼肉の時のおすすめの主食は以下の通りです。 ・冷麺 ・ビビンバお口直しのデザート

お肉を存分に味わった後はお口直しのデザートも食べたいですよね。 簡単に作れるデザートは以下の通りです。 ・季節のカットフルーツ ・バニラアイス ・杏仁豆腐焼肉用のお肉を使ったアレンジレシピ

焼肉で焼き切れなくて余ったお肉をどうしようか悩んでいませんか? ここでは焼肉用のお肉を使ったアレンジメニューをご提案します。 詳しい作り方は別途記事を公開します! ・焼肉丼 ・クッパ ・カレー ・回鍋肉 ・青椒肉絲 ・チャプチェ ・焼肉のタレの炒め物焼肉の肉が余った!保存方法は?

「良い肉が売っていたから思い切って買ってしまったけど、一度に焼き切れずに余ってしまった!」 こんな時、冷蔵、冷凍保存という方法があります。焼肉用のお肉はどれくらい日持ちする?冷蔵/冷凍保存する方法

冷蔵保存の場合、2〜3日以内に食べるようにしましょう。お肉をラップで包んで、密閉容器やビニール袋に入れます。冷蔵庫のチルド室で保存します。 冷凍保存の場合、1ヶ月程度であれば持ちます。冷蔵保存の時と同様、お肉をラップで包んだらフリーザーバッグに入れて冷凍します。冷凍したお肉を解凍する方法と注意点

焼肉用の肉を冷凍する場合は、薄く切っておくと、解凍しやすくなります。また、再冷凍は避け、解凍後すぐに焼くようにしましょう。 解凍する方法は主に以下の3つです。1. 冷蔵庫でゆっくり解凍する

最もおすすめの方法です。肉汁が流れ出るのを防ぐことができ、美味しい状態で解凍できます。 解凍時間は、一般的に12時間〜24時間程度かかります。前日から冷蔵庫に移しておくと、翌朝には解凍できます。2. 流水解凍する

比較的早く解凍することができます。しかし、解凍時に肉汁が流れ出てしまうため、水気をキッチンペーパーなどで拭き取ってから焼くようにしましょう。 解凍時間は、およそ30分〜1時間程度かかります。袋のまま流水にさらして解凍します。3. 電子レンジで解凍する

最も早く解凍することができます。その分急な温度変化により肉汁も多く流れ出てしまうため、味が劣化する恐れがあります。 解凍時間は、電子レンジにもよりますが5分〜10分程度かかります。冷凍庫から取り出して、ラップをせずに電子レンジで解凍モードで解凍します。 また、お肉を解凍したら次の3つに注意しましょう。再冷凍は避ける

一度解凍した肉を再冷凍すると、食中毒の原因になる可能性があります。なるべく肉汁が出ないようにする

冷蔵庫で解凍する場合は、肉汁が出ないようにラップで包んでおくのがおすすめです。解凍後すぐに焼く

解凍した肉は、すぐに焼くようにしましょう。長時間置いておくと、肉汁が流れ出て、美味しく焼けなくなってしまいます。コツを掴んで自宅でもプチ贅沢な焼肉を楽しもう

このコラムでは塊焼きに適した人気の肉の部位や基本的な焼き方、献立のアイディアから肉が余ってしまった時の冷凍保存の仕方まで網羅してご紹介しました。 焼肉はお店で食べるイメージが根強いと思いますが、記事内で紹介したようにご自宅でもお店レベルの美味しい焼肉を楽しむことが可能です。ぜひ一度お試しください。 なお、この記事では焼肉のコツを簡易的に解説したに過ぎません。 今後も肉のプロ目線で焼肉の焼き方や美味しく食べる方法をさらに深掘りしたコラムを公開予定ですので楽しみにしてくださいね!味、安全性、品質の全てにこだわった焼肉が食べたい方は「格之進」店舗、もしくは「門崎」のお肉お取り寄せがおすすめ

ここまで、お家で調理することを前提にした焼肉のノウハウを余すことなくお伝えしました。 しかし、中にはこんな方もいらっしゃるのではないでしょうか? 「仕事が忙しくて、料理になかなか時間を割けないけど美味しい焼肉が食べたい!」 「普段は自炊で頑張っているけど、たまには少し贅沢をしてみたい」 「家族と食べる食事は、産地や原材料にこだわったものを選びたい」 そんな方は、門崎が自信を持って提供する焼肉をぜひご賞味ください! 門崎とは ・岩手県産中心の生産者の顔が見える安心・安全な食材にこだわる ・適正な仕入れ・消費を通じて岩手の農業を支え、地方創生の実現を目指す を理念に掲げ、岩手現地で生産された牛肉の魅力をお届けできるような商品開発、関東圏での飲食店の運営まで事業を展開しています。 一言で言えば、牛と本気で向き合っている「肉のプロ」です。 門崎は「格之進」として飲食店を都内に6店舗運営しており、焼肉はまさに格之進の原点です。10年以上に渡り黒毛和牛の旨さを追い求めてきた格之進の焼肉は、黒毛和牛を一頭単位で仕入れをしているからこそ出来る様々な部位の中から、その日の一番良い熟成状態の肉を、赤身からカルビまでバランスよくお召し上がり頂ける「おまかせコース」として今現在もお客様に大変ご好評を頂いております。 そんなこだわりの焼肉を店舗で楽しみたい方は下記の2店舗が特におすすめです。 ・格之進TOKYO(東京都練馬区):アットホームな雰囲気が漂う店内で、本格的な黒毛和牛を、カジュアルに焼肉でお楽しみ頂けます ・格之進 R+(東京都港区):欧風焼き肉スタイルによる格之進の王道「塊焼き」をお楽しみいただけます 「都内の店舗まで足を運ぶのは遠くて難しそう……」 という方もご安心を。店舗で提供している焼肉用のお肉を格之進オンラインショップでもお買い求めいただけます。 熟成状態はもちろん、焼肉として食べるのに最適な部位を選定しています。また、カット方法も、厚切りの方が美味しい部位もあれば、厚切りよりも薄切りの方が美味しい部位もあります。お客様に美味しく召し上がって頂けるよう、部位に合わせたカット方法でご提供しております。 情熱とこだわりを持ってお肉に向き合ってきた格之進の焼肉を是非ご自宅でもお召し上がり下さい。美味しくお肉を食べるための特製リーフレットもついているため、初めての購入でも安心です。 ご自宅には-10℃〜-25℃で「急速凍結」したお肉をお届けします。 また、購入用途に応じて選べるよう様々な商品をご用意しています。 ・門崎熟成肉 焼肉 おもてなしセット(3種類、合計500g) ・門崎熟成肉 焼肉セット(カルビ&モモ&切り落とし) ・門崎熟成肉 焼肉セット(カルビ&モモ) ・熟成いわて南牛切り落とし300g ・門崎熟成肉 塊焼き&焼肉セット(赤身&霜降り) 初めて門崎の焼肉のご購入であれば、門崎熟成肉 焼肉 おもてなしセット(3種類、合計500g)がおすすめです。格之進の肉職人が熟成具合を見極め、注文頂いた時点で、旨味、香り高い熟成香が最高になった部位を使用し、焼肉用にカット致します。そのため、お肉の内容は注文するタイミングにより異なる場合がございます。 また、オンラインショップに掲載されていない部位の焼肉が食べたい方向けに、オンラインストア会員に登録いただくことでリクエストを承ることが可能です。ご要望やご予算をお聞かせください。 普段よりもちょっと贅沢してワンランク上の焼肉をお求めの方は格之進オンラインショップもお気軽にチェックしてくださいね。白金豚とは?お肉の特徴や購入できる場所、ギフトにおすすめな商品やレシピをお肉のプロが解説

「普段食べることがないブランド銘柄のお肉をお取り寄せして食べてみたい」 「グルメ志向の親族には、美味しいお肉をギフトとして贈りたい!」 「お世話になった方に送るギフトは、産地や飼育にこだわった質の良いものが良い」 とお考えの方におすすめなのが「白金豚」です。 この記事では白金豚がどのようなお肉なのか、特徴を紹介するとともに購入できる場所、おすすめの商品を岩手県に本社を置くお肉のプロ・株式会社門崎が解説します!白金豚とは?産地やお肉の特徴を紹介

白金豚は、岩手県花巻市のブランド豚肉です。どのように生み出されたお肉なのか、まずは概要を紹介します。白金豚の生産地や生産量

白金豚の読み方は「はっきんとん」です。 白金豚を生み出したのは岩手県花巻市の高源精麦株式会社で、昭和33年(1958年)から16年かけて品種改良を重ねた末に「白金豚」を完成させました。現在も生産から提供までを高源精麦株式会社が一社で管理しています。 白金豚は高源精麦株式会社の3つの養豚場で繁殖〜飼育されており、年間で約1万頭が全国に出荷されています。白金豚の特徴や栄養

芳醇な香りと臭みのない柔らかな肉質で、肉味はまろやか。コクのある旨みと、甘みが特徴です。 白金豚は混血種「LWB」で、3種の血統の特徴を受け継いでいます。 ランドレースと大ヨークシャーの混血種(LW)である母親豚のすっきりした食味と、バークシャー(B)である父親の濃厚な脂身と旨味と掛け合わせることで、唯一無二の「脂身による旨味」を実現しました。 また、第一次産業が持続可能であり続けることを目指した活動と共に、安全で安心な食を届けたいという考えから、地元で育った岩手県産のとうもろこしを餌として使用するこだわりがあります。さらに、豚の飲料水には地下の天然水を使用し、さらにミネラル群が豊富な釜石で取れた石でろ過してから与えることで白金豚の味わいを生み出しています。 白金豚は通常よりもゆっくり成長する品種です。時間をかけて育てることで、上質な脂がしっかりと乗り、筋繊維の細かいお肉になります。 きめ細かい筋繊維は、繊維の中に旨味を閉じ込め、調理中にも逃しません。 旨みが蓄えられた状態でお口の中に入るので、舌の上でじゅわっと肉汁が広がるのが特徴です。 さらに、脂はさっぱりとしており後味もくどくないため、「白金豚は脂身が一番美味しい」「脂身は苦手だけど、白金豚だけは美味しく食べられる」という声が上がるほどです。 普段脂身を避ける方にもおすすめできるお肉です。 詳しくは、高源精麦株式会社の高橋誠社長からお話を伺った動画「白金豚のこだわり」もあわせてご覧ください。白金豚の値段は?

購入したい部位や量によって変動しますが、おおよそ以下の値段で購入することが可能です。・スライス小間切れ800g(冷凍):1,600円

・ブロック肉肩ロース500g(生鮮):2,000円

・骨付きロース600~800g(生鮮):3,600円

・焼肉用肩ロース1kg(生鮮):3,700円

・しゃぶしゃぶ用極薄ロース1kg(生鮮):4,000円

※引用:高源精麦株式会社オンラインショップ

白金豚はどこで売っている?スーパーでも買える?

豚肉は食卓に馴染みのあるお肉ですが、白金豚も同じように購入できるか気になりますよね。 ここからは白金豚をどこで買えばいいのか解説します。白金豚はスーパーで購入することはできない

残念ながら、白金豚はスーパーで購入することはできません。 というのも、白金豚は原則として飲食店などに卸すための食材として展開しているためです。 ※例外として、催事やイベントを開催している百貨店などで購入できることもできます。 しかし、ご安心を!白金豚は一般の方でも購入できる経路があります。 白金豚を食べてみたい、贈答品として利用したい方は下記の選択肢を検討しましょう。購入できる場所1:岩手県の肉業者である株式会社門崎のオンラインショップ「格之進オンラインストア」

高源精麦株式会社と同じく、拠点を岩手県に置く株式会社門崎の「格之進オンラインストア」で白金豚に独自の加工を施した商品を取り扱っています。 切り落としはもちろん、構想から10年かけて完成させた門崎独自の「冷燻技術」が施された焼肉用の赤身肉や、お肉を柔らかくし、甘味や旨みを引き出してくれる岩手県産オリジナル塩麹に漬けたお肉を部位別に購入することができます。 いずれの商品も急速冷凍されたものをお届けします。 肉のプロだからこそできる、白金豚の美味しさをさらに引き立てた一品を味わいたい方におすすめです。購入できる場所2:高源精麦株式会社オンラインショップ、直営所

一番確実なのは白金豚の生産元である高源精麦株式会社の本社事務所での直売所、もしくは高源精麦株式会社オンラインショップからの購入になります。 高源精麦株式会社オンラインショップではお肉の定期便やギフト贈答品用の商品も用意されているため、用途に応じて適したお肉を購入できます。 なお、冷凍商品の取り扱いもありますがお肉の味わいを損なわないよう、多くの商品が冷蔵状態で発送されます。そのため、初回のお買い物ではお肉が届いたら早めに調理して食べ切れる量を購入することをおすすめします。購入できる場所3:岩手県へのふるさと納税

購入とは異なりますが、岩手県へふるさと納税すると、返礼品として白金豚のお肉や加工品を選択することができます。 具体的には、 ・岩手県(高源精麦株式会社の商品) ・岩手県花巻市(高源精麦株式会社の商品) ・岩手県一関市(株式会社門崎の商品) ・岩手県釜石市(株式会社麻生の商品) が対象地域になります。6,000円から白金豚の返礼品が用意されているほか、3/6/12ヶ月の定期便タイプの返礼品もあるため、納税先に迷っており白金豚を食べてみたい!という方におすすめの入手方法になります。門崎の「格之進オンラインストア」で取り扱っている白金豚の商品

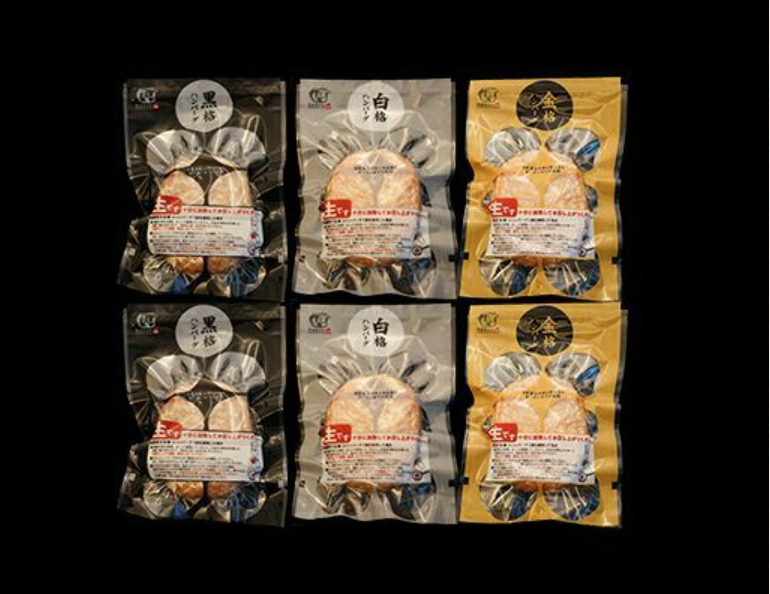

ここからは門崎の「格之進オンラインストア」で取り扱っている白金豚の商品を紹介します。薫格白金豚焼肉赤身肉

(可能であれば商品写真をこちらに挿入) 独自開発の「冷燻技術」によって燻製にした赤身肉です。 赤身のさっぱりとした口当たりでありながら、噛み進めていくと口の中に燻製の香りがじわじわと広がってくる、新感覚な焼肉です。 「白金豚」の醍醐味であるプリッとした食感と甘みのある上質な脂は、特に燻製の香りとの相性が抜群です。 塩コショウだけのシンプルな焼き方で、十分にお肉の旨味が引き立ちます。 商品の購入はこちらから:薫格白金豚焼肉赤身肉 200g塩麹漬白金豚 焼肉用赤身肉

(可能であれば商品写真をこちらに挿入) こちらは岩手県産の原材料から作られた門崎オリジナルの塩麹に漬けた赤身肉になります。 焼肉として食べるのはもちろん、ポークピカタや野菜との炒め物にも合います。 商品の購入はこちらから:塩麹漬白金豚 焼肉用赤身肉 250g白金豚 切り落とし

(可能であれば商品写真をこちらに挿入) 食卓で大活躍の切り落としになります。 量も250gと一度の調理で使いやすい量となっているため、普段使っている豚肉と置き換えてプチ贅沢な味わいを楽しみたい時はこちらがおすすめです。 商品の購入はこちらから:白金豚 切り落とし 250g塩麹漬白金豚 スジ

(可能であれば商品写真をこちらに挿入) 豚肉のスジは白金豚に限らずスーパーではまず見かけることがない部位でしょう。 スジ肉と言えば牛スジ肉を思い浮かべる方も多いですが、豚肉のスジは安価でありながらぷりぷりな食感とジューシーな味わいが絶品といういいとこ取りな特徴があるため、ニッチなファンを多く抱える部位になります。 脂とコラーゲンが豊富な部位で、白金豚の場合スジには特に旨味・甘味が凝縮しているため、一度召し上がっていただきたい部位になります。 煮込み料理との相性が良く、ポン酢でさっぱりと味付けしていただくのもおすすめです。 商品の購入はこちらから:塩麹漬白金豚 スジ 500g塩麹漬白金豚 スネ

(可能であれば商品写真をこちらに挿入) 豚のスネ肉も精肉店でないとなかなか入手する機会のない部位になります。 牛のスネ肉と同様、お肉自体は運動量が多い部分で筋が多いため固いものの、煮込むことで豊富に含んでいるコラーゲンが溶け出して柔らかくなります。 濃厚な甘味を楽しむことができ、白金豚の良さが際立つ部位とも言えます。 カレーやポトフ、チャーシューといった料理に使用するのがおすすめです。 商品の購入はこちらから:塩麹漬白金豚 スネ 360g塩麹漬白金豚 三角バラ※ブロック肉、塊肉

(可能であれば商品写真をこちらに挿入) 聞き慣れない「三角バラ」という部位は、牛肉であれば特上カルビとして出されることもある、霜降りが美しい希少部位です。 「三角バラ」という部位は豚にもあり、柔らかく、濃い味わいを楽しめます。 その「三角バラ」をオリジナルの塩麹に漬け込んだことで、より柔らかく、甘みも豊かになりました。厚めに切って焼肉で食べれば、トロッとした脂身の美味しさを贅沢に堪能できます。 一頭から二塊しか取れない「三角バラ」のうち、一塊に相当する350gを塊でお届けします。 商品の購入はこちらから:塩麹漬白金豚 三角バラ350g白金豚の美味しい食べ方は?レシピ紹介

「白金豚をいただいたから、せっかくなら一番美味しく食べられる方法が知りたい!」 「白金豚の良さを引き立たせるレシピが知りたい」 といった声に応えるべく、ここからは白金豚をご自宅で調理する際にぜひ試してほしい門崎おすすめのレシピを紹介します。詳細なレシピはそれぞれリンク先で紹介しているので参考にしてくださいね。お家にある食材で簡単に作れる!ポークピカタ

甘みと旨味をしっかり感じられる白金豚。簡単だけど、卵と一緒なので満足感も出て、ご家族でちょうど良いボリュームです。冷めても美味しいからお弁当にもぴったりです。

ご自宅にある食材で作れるのも魅力です。

詳しい材料と作り方は白金豚レシピ「おうちにあるもので!ポークピカタ」をご覧ください。

甘みと旨味をしっかり感じられる白金豚。簡単だけど、卵と一緒なので満足感も出て、ご家族でちょうど良いボリュームです。冷めても美味しいからお弁当にもぴったりです。

ご自宅にある食材で作れるのも魅力です。

詳しい材料と作り方は白金豚レシピ「おうちにあるもので!ポークピカタ」をご覧ください。

蒸し豚の葉野菜包み

葱や調味料とお肉を煮込んであとは冷めるのを待つだけ。付けダレも混ぜるだけ。簡単なのに食欲をくすぐる、ファミリーにうれしいボリューミーな大皿レシピです。

詳しい材料と作り方は白金豚レシピ「ぷりっとしっとり 白金豚ポッサム(蒸し豚の葉野菜包み)」をご覧ください。

葱や調味料とお肉を煮込んであとは冷めるのを待つだけ。付けダレも混ぜるだけ。簡単なのに食欲をくすぐる、ファミリーにうれしいボリューミーな大皿レシピです。

詳しい材料と作り方は白金豚レシピ「ぷりっとしっとり 白金豚ポッサム(蒸し豚の葉野菜包み)」をご覧ください。

白金豚クッパ(お粥)

先ほどご紹介したポッサムを作った際の茹で汁にはお肉の旨味がたっぷり!捨ててしまうのはもったいないので、ご飯に旨味を吸い込ませましょう。サラサラっと入るので〆にもお勧めです。

詳しい材料と作り方は白金豚レシピ「 茹で汁有効活用 白金豚クッパ(お粥)」をご覧ください。

先ほどご紹介したポッサムを作った際の茹で汁にはお肉の旨味がたっぷり!捨ててしまうのはもったいないので、ご飯に旨味を吸い込ませましょう。サラサラっと入るので〆にもお勧めです。

詳しい材料と作り方は白金豚レシピ「 茹で汁有効活用 白金豚クッパ(お粥)」をご覧ください。

白金豚サムギョプサル

韓国料理の定番を白金豚で作ってみましょう!白金豚の甘い脂とキムチの辛味が混ざり合い、焼いている時から食欲をそそります。ご家庭の食卓にピッタリのご飯が進むおかずです。

詳しい作り方は白金豚レシピ「キムチと一緒に 白金豚サムギョプサル」をご覧ください。

韓国料理の定番を白金豚で作ってみましょう!白金豚の甘い脂とキムチの辛味が混ざり合い、焼いている時から食欲をそそります。ご家庭の食卓にピッタリのご飯が進むおかずです。

詳しい作り方は白金豚レシピ「キムチと一緒に 白金豚サムギョプサル」をご覧ください。

豚スジポン酢

濃厚な脂の甘みをポン酢のさっぱりとした味わいで引き締める、白米もお酒も進む一品です。

詳細な作り方は「白金豚スジ肉の調理例【1】豚スジポン酢」をご覧ください。

濃厚な脂の甘みをポン酢のさっぱりとした味わいで引き締める、白米もお酒も進む一品です。

詳細な作り方は「白金豚スジ肉の調理例【1】豚スジポン酢」をご覧ください。

豚スジ肉の唐揚げ

ビールが進むおつまみを作りたくなったらこちらがおすすめです。

詳細な作り方は「白金豚スジ肉の調理例【2】豚スジ肉の唐揚げ」をご覧ください。

ビールが進むおつまみを作りたくなったらこちらがおすすめです。

詳細な作り方は「白金豚スジ肉の調理例【2】豚スジ肉の唐揚げ」をご覧ください。

豚スネ肉のチャーシュー

ラーメンやチャーハンのトッピングはもちろん、そのまま食べてもよし、作り置きにしてもよしな万能メニューです。

詳細な作り方は「白金豚スネ肉の調理例 【1】豚スネ肉のチャーシュー」をご覧ください。

ラーメンやチャーハンのトッピングはもちろん、そのまま食べてもよし、作り置きにしてもよしな万能メニューです。

詳細な作り方は「白金豚スネ肉の調理例 【1】豚スネ肉のチャーシュー」をご覧ください。

岩手県が生み出した「白金豚」をご自宅で楽しもう

このコラムでは岩手県の銘柄豚「白金豚」の特徴や購入できる場所、おすすめ商品とレシピまで紹介しました。 循環農業を推進する飼育方法にこだわり、岩手の「美味しい」を詰め込んだ白金豚をお取り寄せしたい方はぜひ門崎のオンラインショップをご利用ください。 門崎とは ・岩手県産中心の生産者の顔が見える安心・安全な食材にこだわる ・適正な仕入れ・消費を通じて岩手の農業を支え、地方創生の実現を目指す を理念に掲げ、岩手現地で生産された牛肉の魅力をお届けできるような商品開発、関東圏での飲食店の運営まで事業を展開しています。 一言で言えば、牛と本気で向き合っている「肉のプロ」です。 そんな門崎で取り扱う白金豚の商品は以下の通りです。 ・薫格白金豚焼肉赤身肉 ・塩麹漬白金豚 焼肉用赤身肉 ・白金豚 切り落とし ・塩麹漬白金豚 スジ ・塩麹漬白金豚 スネ ・塩麹漬白金豚 三角バラ 初めて門崎の白金豚をお試しの方には塩麹漬白金豚 焼肉用赤身肉がおすすめです。 ご自宅には-10℃〜-25℃で「急速凍結」した白金豚をお届けします。 上品な脂と甘みが楽しめるワンランク上の白金等をお求めの方はオンラインショップをお気軽にチェックしてくださいね。カレーの美味しい作り方大全|基本の具材や失敗しない作り方、隠し味や保存方法まで肉のプロが丁寧に解説

お子様から大人まで幅広い世代で支持を集める洋食といえばカレーですよね。

ご自宅で作る機会も多いのではないでしょうか。

身近な料理だからこそ「なんとなく」「我流」で作られることが多いですが、実はちょっとした工夫をするだけで一気に本格的な仕上がりになることをご存知ですか?

「カレーの基本的な作り方をおさらいしたい」

「カレーの辛さや水っぽさなどの仕上がりを上手に調整する方法が知りたい」

「カレーをたくさん作ってしまって余ったときはどう保存するのが正解?」

などなど、カレーにまつわる疑問を持つ方に向けて、お肉のプロとして牛の生産管理から商品開発、飲食店の運営まで一貫して事業として営んでいる株式会社門崎が解説します!

ぜひこのページを永久保存版にして、お家での調理に困ったら参考にしてくださいね。

お子様から大人まで幅広い世代で支持を集める洋食といえばカレーですよね。

ご自宅で作る機会も多いのではないでしょうか。

身近な料理だからこそ「なんとなく」「我流」で作られることが多いですが、実はちょっとした工夫をするだけで一気に本格的な仕上がりになることをご存知ですか?

「カレーの基本的な作り方をおさらいしたい」

「カレーの辛さや水っぽさなどの仕上がりを上手に調整する方法が知りたい」

「カレーをたくさん作ってしまって余ったときはどう保存するのが正解?」

などなど、カレーにまつわる疑問を持つ方に向けて、お肉のプロとして牛の生産管理から商品開発、飲食店の運営まで一貫して事業として営んでいる株式会社門崎が解説します!

ぜひこのページを永久保存版にして、お家での調理に困ったら参考にしてくださいね。

カレーとはどんな料理?ハヤシライスとの違いは?

カレーは、インドや東南アジアなどの国々で発祥したスパイスを使った料理の総称です。日本では、ルーを使って作るカレーライスが一般的ですが、世界にはさまざまな種類のカレーがあります。まずはカレーの定義と栄養バランスについて紹介します。カレーの定義

カレーという言葉は、タミル語で「ソース」を意味する「kari」に由来すると言われています。定義として、スパイスやハーブを使って香りや味をつけたソースや煮込み料理のことを指します。 ただし、カレーと一言で言っても地域や文化によって違いがあります。例えば、インドカレーは、ガラムマサラやターメリックなどのスパイスを多く使い、ヨーグルトやココナッツミルクなどでとろみをつけます。タイカレーは、レモングラスやコリアンダーなどのハーブを使い、ナンプラーやパームシュガーなどで甘辛く味付けします。インドネシアカレーは、サンバルやナシゴレンなどの辛い料理と一緒に食べることが多く、ピーナッツやタマリンドなどのナッツや果物を使います。 このように、使用するスパイスの違いや仕上がりの味の幅は広く、奥深い料理ともいえますね。自分好みのスパイスを調合して作るのはカレーならではの醍醐味でしょう。カレーとハヤシライスの違い

カレーとハヤシライスは、どちらもルーを使って作る煮込み料理ですが、その起源や味付けに大きな違いがあります。 カレーはインドやイギリスを経由して日本に伝わった料理で、スパイスやココナッツミルクなどを使って辛くて香ばしいルーを作ります。 一方、ハヤシライスは日本発祥の洋食で、デミグラスソースやトマトケチャップなどを使って甘くてコクのあるルーを作ります。 使用する具材は共通しているものが多いですが、カレーの方が少し具材の幅が広いです。 カレーの具材は、牛肉や豚肉、鶏肉などの肉類と、ジャガイモやニンジン、タマネギなどの野菜類が一般的です。ハヤシライスの具材は、牛肉とタマネギが主です。 また、食べ方も基本的にはカレーもハヤシライスもご飯の上にかけて食べるのが一般的です。ただし、カレーはパンやうどんなどと合わせることがあり、ハヤシライスはパスタやオムレツなどにかけることもあります。カレーの栄養素や期待できる健康上の効果は?

カレーには、たんぱく質や炭水化物だけでなく、ビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養素が豊富に含まれています。 特に、カレーの香りをつけるスパイスには、抗酸化作用や免疫力向上などの健康効果が期待できる成分が多く含まれています。例えば、ターメリックにはクルクミンという成分があり、抗炎症や抗がん作用があると言われています。また、クミンやコリアンダーには消化促進や血糖値調整などの効果があります。カレーのカロリーとヘルシーに食べるコツ

具材やルーの種類、量によって異なりますが、一般的なビーフカレー(ご飯200g、ルー150g)の場合、約600kcal程度です。チキンカレーや野菜カレーなら、約500kcal程度になります。 また、ルーの種類によってもカロリーは変わります。例えば、甘口ルーは辛口ルーよりも糖分が多く、約10kcal程度高くなります。 ただし、ダイエット中だったり健康に気を配っている方の場合、カロリーオーバーや塩分過多に注意する必要があります。ヘルシーに食べるためには、以下のようなコツを参考にしてみてください。ご飯の量を減らす

ご飯200gではなく、150gや100gにするだけで、100kcal以上カロリーを抑えることができます。低カロリーな野菜多めのカレーにする

肉やジャガイモなどの高カロリーな具材を減らし、キャベツやナス、ピーマンなどの低カロリーな野菜を増やすと、食物繊維やビタミンの摂取量も増えます。ルーを薄める

ルーは水や牛乳で薄めると、濃厚さやコクは減りますが、カロリーや塩分も減ります。また、スパイスを足すことで味を引き出すこともできます。トッピング選びに注意する

チーズや卵などのトッピングは美味しいですが、カロリーや脂質が高くなります。代わりに、サラダや漬物などの低カロリートッピングを選ぶと良いでしょう。基本的なカレーの具材・お肉は?

ここからはカレーに使う王道の具材とお肉を紹介します。 基本をベースにしつつ、各ご家庭でアレンジして好きな具材をプラスするのももちろんOKです!カレーでよく使う野菜

玉ねぎ、じゃがいも、にんじんが定番です。玉ねぎは甘みとコクを出し、カレーのベースとなります。じゃがいもはほくほくとした食感と甘みで、カレーの具材の中でも人気が高いです。にんじんは色鮮やかで栄養価も高く、カレーに彩りを添えます。 他にも、ナスやピーマン、ブロッコリーなどの野菜もカレーに入れるのも良いですね。カレーでよく使う肉

牛肉、豚肉、鶏肉などがよく使われます。牛肉はコクと旨味があり、カレーの味を引き立てます。豚肉は柔らかくてジューシーで、カレーとの相性も抜群です。鶏肉はヘルシーでさっぱりとした味わいで、カレーの重さを和らげます。どの肉もカレーに合うため、その日の気分で選び、食べ比べるのもおすすめです。 牛肉をカレーに使う場合、赤身肉の中でもコラーゲンや脂肪が多い部位がおすすめ。 例えば、バラ肉やシンシン、モモです。これらの部位は煮込むと柔らかくなり、コラーゲンが溶け出してカレーにとろみとコクを与えます。脂肪分が多いほど旨味が増しますが、その分カロリーは高くなるので気になる方は他のお肉を使うのがおすすめです。 豚肉を使う場合、牛肉と同じく赤身肉の中でもコラーゲンや脂肪が多い部位が良いです。 例えば、バラ肉やロース、ヒレです。これらの部位は牛肉よりも柔らかくジューシーなため、カレーに深みと甘みを与えます。また、豚肉は牛肉よりも安価で入手しやすいので、コスパも高いです。 鶏肉を使う場合、皮付きのもも肉や手羽先がぴったりです。鶏肉の中でも旨味が豊富で、皮から出る脂がカレーに香りと風味を加えます。また、骨付きの部位は煮込むと骨から出るコラーゲンやカルシウムがカレーに栄養価を高めます。ただし、鶏肉は他の肉よりも煮崩れしやすいため、火加減に注意してください。カレーの基本的な作り方とよくある質問

カレールーを使う作り方とカレー粉を使う作り方がありますが、この記事ではカレールーを使用した作り方を紹介します。使用する材料によって細かな工程は変わりますが、大まかな手順は下記の通りです。 【材料】(4人分) ・玉ねぎ 2個 ・にんじん 1本 ・じゃがいも 3個 ・牛肉 300g ・サラダ油 大さじ2 ・水 800ml ・カレールー 1箱(100g) ・塩 小さじ1/2 ・コショウ 少々 【作り方】 1. 玉ねぎは薄切りに、にんじんは乱切りに、じゃがいもは一口大に切ります。牛肉は食べやすい大きさに切ります。 2. 鍋にサラダ油を熱し、玉ねぎを炒めます。玉ねぎがしんなりしたら、牛肉を加えて色が変わるまで炒めます。 3. にんじんとじゃがいもを加えてさらに炒め、水を注ぎます。沸騰したらアクを取り除き、弱火で20分ほど煮ます。 4. 野菜に火が通ったら、カレールーを割って入れます。ルーが溶けたら、塩とコショウで味を調えます。 5. 器にご飯を盛り、カレーをかけて完成です。 調理工程の詳細な解説を含めた作り方は後日解説記事を更新予定です!よくある質問1:カレールーが変色しているけど使っても大丈夫?

カレールーは開封後にしばらく放置すると、色が変わってしまうことがあります。これは、カレールーに含まれる油や香辛料が酸化したことで起こります。 変色したカレールーは問題なく調理に使用できますが、見た目や味の劣化の原因になるため、できるだけ早く使い切ることをおすすめします。 変色したカレールーを調理で使用する場合、以下の点に注意することで安全に食べることができます。カレールーの表面にカビや異臭がないか確認する

当然ですが、変色の原因が酸化ではなくカビの場合は使わないようにしましょう。カレールーをよくかき混ぜる

変色した部分と変色していない部分では、油分や水分のバランスが崩れている恐れがあります。均一になるように混ぜることで、味や食感が整います。煮込む時間を普段より長めにする

酸化した油や香辛料は長めに煮込むことで風味や色を改善することができます。 変色を防ぐために、カレールーは開封後に冷暗所で保存し、賞味期限内に使い切るようにしましょう。よくある質問2:カレーは前日準備しても良い?下ごしらえはどこまで?

まず、カレーの下ごしらえには3つの工程があります。 野菜や肉といった具材を切る 具材を炒める カレールーを炒めて溶かす この中で、前日に行っても大丈夫な工程は 野菜や肉といった具材を切る→冷蔵庫で保存 カレールーを炒める→粗熱をとったら冷蔵庫で保存 になります。カレールーは炒めることで香ばしさがアップするため、ぜひ一手間加えてみてはいかがでしょうか? 下ごしらえすることで、当日はあらかじめカットした具材を炒め、カレールーを溶かして煮込むだけでOKになります。よくある質問3:具材を炒める順番は?

具材を炒める順番や時間によっても、カレーの味わいが変わります。 最初に玉ねぎを炒めましょう。甘みが出てコクが増します。 人参は中盤に炒めます。色鮮やかな仕上がりになります。 最後にじゃがいもを炒めると表面がパリッとして食感が良くなります。 なお、カレーに使用するお肉は種類によって適した焼き方が異なります。牛肉や豚肉は強火で炒めると表面が焼けて旨みが閉じ込められます。一方、鶏肉は中火でじっくり炒めると皮がパリッとしてジューシーになります。よくある質問4:カレーを甘くする時はどうする?

辛すぎる仕上がりになってしまい、カレーを甘くしたい時におすすめの対処法は主に以下の2つです。砂糖やはちみつなどの甘味料を加える

一番簡単な対処法です。カレーに合わせて、白砂糖、黒砂糖、きび砂糖、メープルシロップ、はちみつなどを選んでください。カレー1皿分に対して小さじ1杯程度が目安です。甘味料を加えると、コクや旨味も増します。牛乳やヨーグルトなどの乳製品を加える

牛乳やヨーグルトなどの乳製品を加えると、辛さを和らげるだけでなく、まろやかでクリーミーな味わいになります。カレーに合わせて、牛乳、生クリーム、ヨーグルト、チーズなどを選んでください。カレー1皿分に対して大さじ1杯程度が目安です。よくある質問5:カレーを辛くする時はどうする?

カレーが甘すぎる仕上がりになり、スパイシーなカレーにしたい方におすすめの対処法は主に以下の2つです。好みの辛さになるよう、適宜味見をしながら調整すると良いでしょう。辛い調味料やスパイスを追加する

手軽にカレーの辛さを調整できる方法です。カレーに直接加えるだけでなく、別鍋で炒めてから加えるという方法もあります。炒めることで、香りや風味が増す効果があります。また、ニンニクやショウガなどの香味野菜も一緒に炒めると、さらに辛さがアップします。おすすめのスパイス一例は以下の通りです、 カレーパウダー チリパウダー 一味唐辛子 七味唐辛子 タバスコ チリソース ガラムマサラ カイエンペッパーカレールーの量を増やす

カレーのコクや旨みも増すというメリットがある方法です。 市販のカレールーを使う場合は、中辛や辛口のルーなど、違う種類のものを混ぜることで味に変化や深みが出ます。 自分でカレールーを作る場合は、小麦粉とバターの比率が1:1のものを弱火でじっくり炒めて茶色くなるまで炒め、カレー粉や塩コショウなどで味付けします。このルーをカレーに加えてよく混ぜます。よくある質問6:カレーの味が薄い時はどうする?

出来上がったカレーの味が薄い時は下記の対処法を試しましょう。 カレールーの量を増やす 塩やスパイスなどの調味料の量を増やす 煮込む時間を長くする それでもまだ味が薄い場合は味の好みに応じて下記の対処法を行うことで美味しいカレーに仕上がります。 もしまだ味が薄いと感じる場合は、以下のような工夫で味に深みを足すことができます。 カレールーにチーズやバターなどを加えてコクを出す カレーにトマトソースやケチャップなどを加えて酸味を出す カレーにヨーグルトやココナッツミルクなどを加えてまろやかさを出す カレーにチリパウダーやカレーパウダーなどを加えて辛さを出す カレーにナッツやドライフルーツなどを加えて食感や甘さを出すよくある質問7:カレーの旨みやコクが足りない時はどうする?

具材をしっかり炒める

野菜を炒める際には、少し焦げ目がつくくらい炒めましょう。また、肉も強火〜中火で表面に焼き色をつけることで、肉の旨みやコクも引き出されます。だしを使う

水の代わりにだしを使うことで、カレーに深みや風味が加わります。だしは市販のものでも構いませんが、鶏ガラや豚骨、昆布やかつお節などからだしを取ることでそれぞれ異なる風味を楽しめます。隠し味を加える

隠し味は少量で効果があるため、味見をしながら調整しましょう。 代表的な隠し味はこの後の章で詳しく紹介します。よくある質問8:カレーがシャバシャバして水っぽい時はどうする?

作るときに水分量を間違えてしまうと、シャバシャバで水っぽいカレーになってしまいます。そんな時の対処法は以下の2つです。ルーを追加する

一番簡単な対処法です。ルーは水分を吸収してとろみを出すので、カレーがシャバシャバしている場合はルーを足すだけで濃厚なカレーに変身します。片栗粉や小麦粉でとろみをつける

片栗粉や小麦粉は水分と絡んでデンプン質になり、カレーにとろみを与えます。ただし、片栗粉や小麦粉はそのまま入れるとダマになりやすいので、水や水溶き片栗粉などで溶いてから入れるようにしましょう。また、火にかけすぎるととろみがなくなってしまうため、注意してください。よくある質問9:カレーがドロドロしすぎている時はどうする?

カレーがドロドロになる主な原因は、以下の3つです。 ルーの量が多すぎる 煮込みすぎる 水分が少なすぎる これらの原因を踏まえ、下記の方法でドロドロ感を軽減することができます。水やスープを足す

カレーの水分量を増やして薄めることができます。ただし、水やスープだけでは味が薄くなってしまうので、塩やコンソメなどで味付けを調整する必要があります。牛乳やココナッツミルクを足す

カレーのコクと甘みを増やしてまろやかにすることができます。また、牛乳やココナッツミルクは乳化作用でカレーの粘度を下げる効果もあります。ただし、牛乳やココナッツミルクは沸騰させると分離してしまうので、火加減に注意してください。トマトやヨーグルトを足す

カレーの酸味とさっぱり感を増やし、爽やかにすることができます。また、トマトやヨーグルトはペクチンや乳酸菌などでカレーの粘度を下げる効果もあります。ただし、トマトやヨーグルトはカレーの色や味を変えてしまうので、好みに合わせて加える量を調整してください。カレーの味わいをプラスしたい!スパイスと隠し味

カレールーにもカレー粉やスパイスは含まれていますが、自分好みの辛さや風味に仕上げたい時に使いたいのがスパイスと隠し味です。この章ではカレーと相性の良いスパイスと隠し味を紹介します。 普段と一味違うカレーを食べたい時は、少しずつ加えて味見をしながら試してみてくださいね。 なお、スパイスを追加する時は下記の2点に注意してください。 熱に弱いので、火を止めてから加えるか、弱火で煮込むこと 種類によって辛さや香りが異なるので、好みに合わせて選ぶことカレーでよく使う基本のスパイス6種類

クミン:カレーの香りの中心となるスパイスで、エスニックな風味を与える。油で炒めると香りが引き出される 。 コリアンダー:クミンと併せてカレーの香りの中心となるスパイスで、爽やかでスパイシーな香りがする。葉はパクチーとしても使われる 。 ターメリック:カレーの色付けに使われるスパイスで、黄色い色と土のような苦味がする。ウコンとも呼ばれる 。 カイエンペッパー:カレーの辛味に使われるスパイスで、強い辛味とパプリカのような風味がする。唐辛子のことで、辛味の調節に使われる 。 ジンジャー:カレーにピリッと爽やかな風味を与えるスパイスで、後味をすっきりさせる。生姜のことで、すりおろしたものや粉末のものが使われる 。 ブラックペッパー:カレーに清涼感のあるシャープな辛味を与えるスパイスで、ビリビリと痺れるような辛味がする。黒胡椒のことで、粒のままや粉末のものが使われる 。お家にあるもので!カレーと相性が良い5つの隠し味

辛さを足すのではなく、香りや味に深みを出したい時におすすめなのが隠し味です。ご自宅にあるもので簡単に試せるものを紹介します。1. ヨーグルト

コクと酸味が加わります。ヨーグルトは乳製品なので、辛いカレーの辛さを和らげる効果もあります。ヨーグルトはカレーが煮込む前に加えると分離してしまうので、火を止めてから加えるのがポイントです。一人前に対し大さじ1〜2杯程度が目安です。2. チョコレート

甘みと香りが加わります。チョコレートはカレーの色を濃くするので、見た目も豊かになります。チョコレートはビターチョコレートやミルクチョコレートなど、お好みの種類を使ってください。チョコレートはカレーを煮込む途中に加えると溶けやすくなります。一人前に対し小さじ1〜2杯程度が目安です。3. ナッツバター

ナッツの風味とコクが加わります。ナッツバターはピーナッツバターやアーモンドバターなど、お好みの種類を使ってください。ナッツバターはカレーを煮込む途中に加えると混ざりやすくなります。一人前に対し小さじ1〜2杯程度が目安です。4. ハチミツ

甘みと風味が加わります。ハチミツはカレーの酸味や苦味をバランスよく調整する効果もあります。ハチミツは火を止めてから加えると香りが残りやすくなります。一人分に小さじ1〜2杯程度が目安です。5. コーヒー

苦みと香ばしさが加わります。コーヒーはカレーの色を濃くするので、見た目も深みが出ます。コーヒーはインスタントコーヒーやドリップコーヒーなど、お好みの種類を使ってください。コーヒーは水代わりに使うか、カレーを煮込む途中に加えると良いでしょう。一人分に大さじ1〜2杯程度が目安です。6. フルーツ

爽やかな酸味と甘みを加えてくれます。フルーツはビタミンCや食物繊維が豊富で、風邪予防や便秘解消にも良いです。カレーと相性の良いフルーツはリンゴやバナナ、パイナップルなどです。フルーツはカレーに入れる前に小さく切っておきましょう。いつものカレー作りに一工夫!アレンジレシピ一覧

基本の作り方をベースにアレンジしたカレーを作ることもできますよ。 以下は人気のアレンジカレーの一例になります。 忙しい時に!圧力鍋で時短カレーの作り方 赤ワインで大人の味!本格的なカレーの作り方 ルー不使用!カレー粉を使用したカレーの作り方 酸味と辛味が絶妙!トマトカレーの作り方 ジューシーな鶏肉を楽しむ!チキンカレーの作り方 辛いのが苦手なお子様でも◎!ココナッツカレーの作り方 余ったカレーのリメイクにも!ドライカレーの作り方 詳細なレシピは後日公開予定ですのでお楽しみに!カレーと相性の良いトッピング

カレーにトッピングしてお口直しや味変したい時もありますよね。 ここではカレーと相性の良いトッピングを紹介します。 ピクルス 玉子 チーズ 福神漬け らっきょう 紅生姜 漬物系のトッピングについては、パパっとご自宅で作るレシピを後日紹介いたします。カレーと相性抜群な献立

ここからは「カレーを作ることは決まったけど、他に何を作るか決めていない!」という方に向けて、おすすめの献立のアイディアを紹介します。 カレーが辛さとコクのある料理になるため、さっぱりめのメニューを取り入れることで食卓のバランスが良くなります。野菜を食べて栄養バランスを!サラダ

・キャベツとトマトのサラダ ・レタスとアボカドのサラダ ・にんじんとナッツのサラダ体を温めてくれるスープ

・ミネストローネ ・コーンスープ ・味噌汁(赤味噌、白味噌どちらも◎)お腹いっぱいになるメインディッシュ

・チキンソテー ・唐揚げ ・オムレツ ・豆腐ハンバーグ ・サーモンのムニエルお米にも一工夫!

・ターメリックライス ・クミンライス ・バターライス ・パセリライス ・玄米 それぞれのレシピは後日解説します。最後まで美味しく食べる!カレーの残りで作るリメイクレシピ

カレーが余ったらなるべく早めに食べ切りたいですよね。 カレーのまま食べても良いですが、せっかくなら少し手を加えてリメイクすると飽きずに最後までカレーを楽しむことができますよ。 カレーのリメイクで人気のあるメニューは以下の通りです。 カレーうどん カレードリア カレーパスタ カレーコロッケ カレーグラタン カレーチャーハン 詳細な作り方は後日公開します。お楽しみに!カレーが余った!冷凍保存&解凍の方法

カレーはリメイクの幅が広かったり、日が経つ方がコクが出ると言った声もあるように、余っても食べるのに困らないと思われがちな料理です。 しかし、カレーは保存方法に気をつけないと食中毒のリスクもあるため、適切な保存方法を知っておくと安心です。この章では冷蔵&冷凍保存と温め直す方法を解説します。カレーの保存は食中毒に注意!ウェルシュ菌の怖さ

カレーが余ったらつい鍋のまま放置していませんか?これは食中毒のリスクを高めるため、常温で鍋のまま放置するのは絶対にやめましょう。 というのも、カレーにはウェルシュ菌という食中毒の原因となる菌が潜んでいる恐れがあります。 ウェルシュ菌は熱に強く、芽胞というカプセル状の構造で生き残ります。 また、酸素の少ない環境で増殖しやすいため、カレーの鍋の底などに多く存在すると考えられます。 なお、ウェルシュ菌に感染すると、下痢や腹痛などの症状が現れます。鍋ごと保存しても良い?余ったカレーを冷蔵・冷凍保存する方法

まずは余ったカレーの粗熱をなるべく早めに冷まして冷蔵保存できるようにします。常温で放置すると、細菌が繁殖しやすくなります。カレーを冷ます際は、鍋ごと水に浸したり、氷水に入れたりして、できるだけ早く温度を下げるようにします。 カレーを冷蔵庫もしくは冷凍庫で保存する際は、1~2人前の量ごとに分け、密閉容器に移し替えてから保存しましょう。鍋のままだと、冷蔵庫内の空気と触れる面積が広くなり、乾燥や酸化の影響を受けやすくなります。 保存する期間は、冷蔵庫の場合原則として3日以内にしましょう。冷蔵庫でも細菌は増え続けるので、長期保存は避けるべきです。冷凍庫で保存するときも最長一ヶ月を目安に食べるようにします。冷凍保存したカレーを解凍し、温め直す方法

冷凍したカレーの解凍は自然解凍かレンジ解凍をします。 急激な温度変化はカレーの風味や食感に影響します。そのため、食べる半日前ほどから冷蔵庫に移して自然解凍するのがおすすめです。時間がない場合は、レンジ解凍をします。低温で短時間ずつ加熱しましょう。 解凍したカレーや冷蔵保存していたカレーの再加熱は鍋かレンジで行います。 鍋で再加熱する場合は、中火でじっくりと温めましょう。沸騰させると水分が飛んで固くなったり、油分が浮いてくる恐れがあるためです。 レンジで再加熱する場合は、高温で短時間ずつ加熱しましょう。途中でかき混ぜることでムラなく温めることができます。 最後に、状況に応じて味や食感を調整します。冷凍保存や解凍・再加熱をすると、味や食感が変わってしまうことがあります。味が薄くなった場合は、塩やコンソメなどで味付けしましょう。味が濃くなった場合は、水や牛乳などで薄めましょう。食感が柔らかくなった場合は、トッピングやサイドメニューで食感の変化を楽しむことができます。例えば、チーズや卵、ナッツ、サラダなどがおすすめです。よくある質問1:カレーがザラザラしている時はどうする?

一度冷ましたカレーは肉やカレールーに含まれている脂肪が固まってしまい、食感をザラザラにします。 そのため、しっかり全体に熱が通るように温めることでザラザラ感を軽減することができます。 また、具材にじゃがいもが含まれている場合、デンプン質がザラザラの原因になります。 1日で食べ切れないことがわかっている場合は、最初からじゃがいもを具材として入れないのも一つの手段となります。よくある質問2:カレーがゼリー状になっている時はどうする?

冷ましたカレーがゼリー状になっている時は、カレーの具材に使用した肉のコラーゲンやゼラチン質が固まったことが原因と考えられます。こちらも再加熱することで問題なく食べられます。いつものカレーも一工夫加えてワンランク上の美味しさに!

このコラムではカレーの基本的な作り方や調理時によくある疑問への解説から、たくさん作ってしまった時の保存の仕方まで網羅してご紹介しました。 記事内でご紹介した通り、カレーはほんの少し工夫するだけで本格的な仕上がりになるため、ぜひ取り入れやすいポイントから実践してみてくださいね。 なお、この記事ではカレーを作るためのコツをダイジェスト版でお伝えしたに過ぎません。 今後は肉のプロ目線でカレーの作り方や美味しく食べる方法をさらに深掘りしたコラムを公開予定ですので楽しみにしてくださいね!いつもより贅沢で牛肉の旨みを存分に愉しむカレーが食べたい方は「門崎熟成肉カレー」がおすすめ

ここまで、お家で自炊することを前提にしたカレーのノウハウを余すことなくお伝えしました。 しかし、中にはこんな方もいらっしゃるのではないでしょうか? 「仕事が忙しくて、料理になかなか時間を割けないけど美味しいカレーが食べたい!」 「普段は自炊で頑張っているけど、たまには少し贅沢をしてみたい」 「家族と食べる食事は、産地や原材料にこだわったものを選びたい」 そんな方は、門崎が自信を持って開発したカレーをぜひご賞味ください! 門崎とは 岩手県産中心の生産者の顔が見える安心・安全な食材にこだわる 適正な仕入れ・消費を通じて岩手の農業を支え、地方創生の実現を目指す を理念に掲げ、岩手現地での牛肉を使用した商品開発、関東圏での飲食店の運営まで事業を展開しています。 一言で言えば、牛と本気で向き合っている「肉のプロ」です。 そんな門崎がお届けする「熟成肉カレー」の最大の特徴は、お肉と隠し味にあります。 熟成肉を更においしく食べるために門崎が独自で開発した調味料「牛醤」を隠し味に、 カレー用に厳選した門崎熟成肉(黒毛和牛)の挽肉を、贅沢に内容量の30%も使用しました。 お肉と野菜の旨味が凝縮した濃厚なカレーで、ご飯にはもちろん、パンやクラッカーにつけてワインのお供に、 ハンバーグやうどんにかけてアレンジしてもおいしくお召し上がれます。 格之進門崎熟成肉カレーは、格之進オンラインストアで「初」となる常温で保存がきくレトルトパウチ食品です。 ご自宅で簡単に格之進の「ご馳走カレー」をお愉しみいただけます。 カレーは購入用途に応じて選べるよう幅広い個数セットを用意しています。 ご自宅用から贈答品まで、幅広くご利用ください。 1個セット 3個セット 10個セット(17%OFF) 20個セット(21%OFF) 30個セット(25%OFF) 40個セット(29%OFF) 50個セット(33%OFF) 初めて門崎のカレーをお試しの方は格之進 門崎熟成肉カレー(1個)がおすすめです。 普段よりもちょっと贅沢してワンランク上のお肉をお求めの方はオンラインショップもお気軽にチェックしてくださいね。格之進おすすめお肉ギフト10選&選び方

年末に、1年間お世話になった方への感謝として贈る「お歳暮」。

普段はなかなか言えない「ありがとう」を形として伝えられる機会です。

だからこそ、素敵なギフトを贈って、受け取る側に喜んで欲しいですよね。

そこでこの記事では、格之進おすすめお肉ギフト10選をご紹介します。お肉を専門に扱う格之進が、上質で美味しいお肉ギフトを厳選しました。

お歳暮ギフトの選び方やマナーもあわせて解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

年末に、1年間お世話になった方への感謝として贈る「お歳暮」。

普段はなかなか言えない「ありがとう」を形として伝えられる機会です。

だからこそ、素敵なギフトを贈って、受け取る側に喜んで欲しいですよね。

そこでこの記事では、格之進おすすめお肉ギフト10選をご紹介します。お肉を専門に扱う格之進が、上質で美味しいお肉ギフトを厳選しました。

お歳暮ギフトの選び方やマナーもあわせて解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

【そもそも】お歳暮とは

お歳暮とは、お世話になった人に対して「今年1年間ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。」と感謝の気持ちを込めて贈るものです。

?

もともとは、中国で神様へのお供え物を季節ごとに贈っていたことが始まりで、日本では室町時代からお歳暮の慣習が広まったとされています。

お歳暮とは、お世話になった人に対して「今年1年間ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。」と感謝の気持ちを込めて贈るものです。

?

もともとは、中国で神様へのお供え物を季節ごとに贈っていたことが始まりで、日本では室町時代からお歳暮の慣習が広まったとされています。

お歳暮の季節は?

お歳暮は、一般的に年末の大掃除(すす払い)に合わせて、12月13日〜12月20日に届くように贈ります。

ただし、地域間で時期が異なるのであらかじめ確認しておくのが良いでしょう。

次の表が地域間でのお歳暮の季節です。

お歳暮は、一般的に年末の大掃除(すす払い)に合わせて、12月13日〜12月20日に届くように贈ります。

ただし、地域間で時期が異なるのであらかじめ確認しておくのが良いでしょう。

次の表が地域間でのお歳暮の季節です。

| 地域 | お歳暮の時期 |

|---|---|

| 北海道 | 12月13日〜25日頃まで |

| 東北 | 12月13日〜25日頃まで |

| 関東 | 12月1日〜25日頃まで |

| 東海 | 12月13日〜25日頃まで ※都市部は早めに届くことがある |

| 北陸 | 12月13日〜25日頃まで ※都市部は早めに届くことがある |

| 関西 | 12月13日〜25日頃まで |

| 中国 | 12月13日〜25日頃まで |

| 四国 | 12月13日〜25日頃まで |

| 九州 | 12月13日〜25日頃まで |

| 沖縄 | 12月1日〜25日頃まで |

お肉のお歳暮ギフトが喜ばれる理由

お歳暮でお肉が喜ばれる理由として、次の3つがあげられます。

●いつもよりちょっと贅沢なお肉が食べられる

●小さい子どもから年配の方まで人気がある

●年末のイベントで家族や友人、同僚とみんなで楽しめる

みんなのランキングによると、1,117の食べ物のうち、好きな食べ物として焼肉が2位にランクインしていることからも、お肉が好きな方が多いのがわかります。

普段は家計のために高級なお肉を控えている家庭でも、お歳暮で上質なお肉を送ってもらえたら、喜んでもらえるでしょう。

また、年末で忘年会や家族の集まりが増えるため、焼肉やすき焼きで盛り上がる家庭に贈るのもおすすめです。

お歳暮でお肉が喜ばれる理由として、次の3つがあげられます。

●いつもよりちょっと贅沢なお肉が食べられる

●小さい子どもから年配の方まで人気がある

●年末のイベントで家族や友人、同僚とみんなで楽しめる

みんなのランキングによると、1,117の食べ物のうち、好きな食べ物として焼肉が2位にランクインしていることからも、お肉が好きな方が多いのがわかります。

普段は家計のために高級なお肉を控えている家庭でも、お歳暮で上質なお肉を送ってもらえたら、喜んでもらえるでしょう。

また、年末で忘年会や家族の集まりが増えるため、焼肉やすき焼きで盛り上がる家庭に贈るのもおすすめです。

お歳暮ギフトを贈る際のマナー6つ

お歳暮を贈る際は、あらかじめマナーを知っておくと日々の感謝を丁寧に伝えられます。

次の6つが、お歳暮を贈る際の主なマナーです。マナーを把握しておけば、贈る側も受け取り側もどちらも気持ち良いでしょう。

1.贈る相手は「いつもお世話になっている方」

2.お歳暮の相場は3,000~5,000円

3.喪中でもお歳暮を贈っても問題ない

4.お歳暮が届いたら早めにお礼をする

5.生物(なまもの)は届く相手が在宅の時間に贈る

6.履き物・文房具・時計は贈るのを避ける

お歳暮を贈る際は、あらかじめマナーを知っておくと日々の感謝を丁寧に伝えられます。

次の6つが、お歳暮を贈る際の主なマナーです。マナーを把握しておけば、贈る側も受け取り側もどちらも気持ち良いでしょう。

1.贈る相手は「いつもお世話になっている方」

2.お歳暮の相場は3,000~5,000円

3.喪中でもお歳暮を贈っても問題ない

4.お歳暮が届いたら早めにお礼をする

5.生物(なまもの)は届く相手が在宅の時間に贈る

6.履き物・文房具・時計は贈るのを避ける

【1】贈る相手は「いつもお世話になっている方」

前述の通り、お歳暮は日頃からお世話になっている方に対して、感謝の気持ちを伝えるために贈ります。 そのため、親戚や実家、上司をはじめ、定期的にお世話になっている方や感謝を伝えたい相手に贈るのが一般的です。 ただし、公立学校の先生や公務員、政治家は「国家公務員倫理法」という法律で、利害関係者から金銭や物品の贈与を受けることが禁止されているためお歳暮を受け取れないので注意しましょう。 公務員の方には、お歳暮を贈らない代わりに、面と向かって言葉で感謝を伝えるようにしましょう。【2】お歳暮の相場は3,000~5,000円

明確に「いくらのもの」と決まっているわけではありませんが、一般的には「3,000〜5,000円程度」がお歳暮の相場です。 もちろん、贈りたい相手との関係や年齢によって5,000円〜10,000円などに前後しても問題ありません。 受け取る側が素直に喜べるものと、価格帯のバランスが程よいのが望ましいでしょう。【3】喪中でもお歳暮を贈っても問題ない

お歳暮は、お祝い事の贈り物ではなく、日頃からお世話になっている方へ感謝を伝える意味合いがあるため、喪中の方に贈っても問題はありません。 寒中見舞いも、喪中の方に贈って問題ないでしょう。ただし、お年賀はお祝いの意味があるため、避けた方がよいです。【4】お歳暮が届いたら早めにお礼をする

お歳暮は、贈る側が感謝を伝えるものであるため、受け取った側はお返しをする必要はありません。 むしろ、お返しはせずにお礼状を書いて済ませるのが一般的です。 お歳暮を受け取った際は、はやめにお礼状を出しましょう。親戚や家族といった親しい間柄であれば、電話でのお礼でもかまいません。【5】生物(なまもの)は届く相手が在宅の時間に贈る

生物(なまもの)を贈る際は、新鮮な状態で相手に届くよう、在宅の時間に合わせて届けるのがポイントです。 消費期限の近いものや冷蔵で保存期間が短いものは、すぐに手元に届くようにしましょう。【6】履き物・文房具・時計は贈るのを避ける

履物類はプレゼントとしては嬉しいもののひとつと言えますが、「足で履く」ものであり「踏みつける」という意味を連想させてしまうため、お歳暮で贈るのは避けたほうがよいです。 特に目上の方へお歳暮を贈る際は、失礼な印象を与えてしまう可能性もあります。お肉のお歳暮ギフトの選び方5つ

お歳暮でお肉を贈る際は、相手にも喜んでもらえるものを選びたいですよね。

そこで、お歳暮でお肉を選ぶ際のおすすめの選び方を5つご紹介します。

1.お肉の等級で選ぶ

2.値段で選ぶ

3.贈る相手が好きな種類で選ぶ

4.保存方法で選ぶ

5.悩んだ時は「ギフトセット」を選ぶ

お歳暮でお肉を贈る際は、相手にも喜んでもらえるものを選びたいですよね。

そこで、お歳暮でお肉を選ぶ際のおすすめの選び方を5つご紹介します。

1.お肉の等級で選ぶ

2.値段で選ぶ

3.贈る相手が好きな種類で選ぶ

4.保存方法で選ぶ

5.悩んだ時は「ギフトセット」を選ぶ

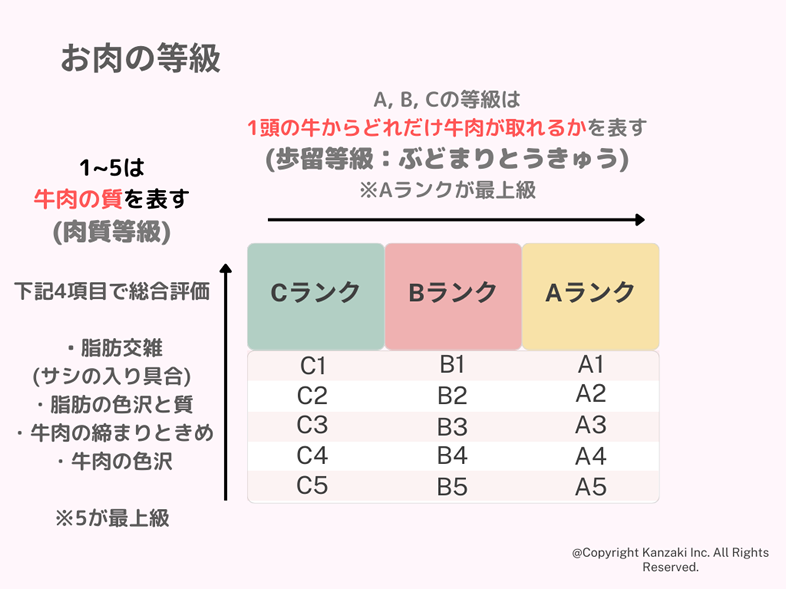

【1】お肉の等級で選ぶ

お肉にはA5、A4ランクといった等級があります。このランクを基準にすると、より上質なお肉を選べるのです。 A5の「A」の部分、つまりローマ字部分は「歩留等級(ぶどまりとうきゅう)」と呼ばれ、「一頭の牛から、商品となる牛肉が、どれだけとれるか」を表します。 歩留等級にはA~Cがあり、Aランクが最上級です。 一方、A5の「5」の部分、つまり数字部分は「肉質等級(にくしつとうきゅう)」と呼ばれ、「牛肉の質」を評価しています。 具体的に4つの観点から評価されていて、この4つの項目の「一番低い点数」が、A5やA2などの数字に反映されます。 ●脂肪交雑(サシの入り具合) ●脂肪の色沢と質 ●牛肉の締まりときめ ●牛肉の色沢 このことから、A5ランクの牛は「商品になる牛肉が多く取れ、サシの入り具合、脂肪の色味と質などが最上級」であることが判断できます。 もし、牛肉自体の質を重視するなら、「数字の表記」の方に着目するとよいでしょう。

【2】値段で選ぶ

お歳暮の相場は3,000円〜5,000円が一般的です。相場に合わせたお肉を贈るか、または贈る相手によって値段を決めましょう。 予算が決まると、選べるものが絞られるので決めやすくなります。【3】贈る相手が好きな種類で選ぶ

日頃の感謝を伝えるためにも、贈る相手が好きなものを選ぶのが良いでしょう。 贈る相手に直接聞くのもいいですが、サプライズとして考えている方は、お歳暮の前に一緒に食事にいくのもおすすめです。 一緒に食事にいった際に、自然と相手が好きなものを知ることができますよ。【4】保存方法で選ぶ

保存方法で選ぶと、保存期間と食品の鮮度、味の観点で喜んでもらえます。 保存方法で選ぶと、贈る食材が異なってくるためです。 例えば、生ものだと冷蔵や冷凍でなるべく早く届ける必要がありますが、裏を返せば、鮮度の高い美味しいものを贈れます。 しかし、ハムやソーセージなどの加工品は冷蔵庫での保存期間が長く、受け取った側も急いで食べる必要がないのがポイントです。 缶詰やレトルトは常温や冷凍で、保存期間が1年以上のものも多く、好きなタイミングで食べられるでしょう。 このように、保存方法で贈るお肉を選ぶのもひとつの手です。【5】悩んだ時は「ギフトセット」を選ぶ

どれを選んだらいいか悩んだときは「ギフトセット」を検討してみましょう。 「ギフトセット」であれば、様々な種類の詰め合わせや、上質なお肉を予算も含めて選べます。 ギフトセットを参考にして、相手に贈るお歳暮の内容を決めるのも選び方のひとつと言えます。【お歳暮に贈りたい!】格之進の肉ギフト10選

ここからは格之進の肉ギフトを10選ご紹介します。

格之進では、お店で食べられるものを贈ることができます。

ぜひお歳暮ギフトの参考にしてみてください。

ここからは格之進の肉ギフトを10選ご紹介します。

格之進では、お店で食べられるものを贈ることができます。

ぜひお歳暮ギフトの参考にしてみてください。

【1】3種の格之進ハンバーグセット(各2個)

「3種の格之進ハンバーグセット」は、次の3つがセットになっています。

金格ハンバーグ(120g×2個)

白格ハンバーグ(120g×2個)

黒格ハンバーグ(120g×2個)

「金格ハンバーグ」は、岩手県産がメインの国産牛と、岩手県花巻市のブランド豚、白金豚をブレンドした格之進の代表作です。

口に入れた瞬間に広がるほのかな甘みと旨味が特徴の1品。

「白格ハンバーグ」は、岩手県産メインの黒毛和牛とブランド豚の白金豚がブレンドした、金格ハンバーグより1段階質の高いハンバーグです。

他商品に比べ、あっさりとした食べ口で女性にも人気で、上質な味わいを堪能できます。

そして「黒格ハンバーグ」は、格之進のハンバーグで最高級のハンバーグです。黒毛和牛100%で作られており、溢れ出る肉汁の旨味と脂の肉肉しさが特徴。一度は試して欲しい圧倒的な肉感のハンバーグです。

「3種の格之進ハンバーグセット」は、次の3つがセットになっています。

金格ハンバーグ(120g×2個)

白格ハンバーグ(120g×2個)

黒格ハンバーグ(120g×2個)

「金格ハンバーグ」は、岩手県産がメインの国産牛と、岩手県花巻市のブランド豚、白金豚をブレンドした格之進の代表作です。

口に入れた瞬間に広がるほのかな甘みと旨味が特徴の1品。

「白格ハンバーグ」は、岩手県産メインの黒毛和牛とブランド豚の白金豚がブレンドした、金格ハンバーグより1段階質の高いハンバーグです。

他商品に比べ、あっさりとした食べ口で女性にも人気で、上質な味わいを堪能できます。

そして「黒格ハンバーグ」は、格之進のハンバーグで最高級のハンバーグです。黒毛和牛100%で作られており、溢れ出る肉汁の旨味と脂の肉肉しさが特徴。一度は試して欲しい圧倒的な肉感のハンバーグです。

【2】ヤケテルハンバーグ3種セット(各2個)

お仕事で忙しい方に向けて贈るのであれば、「ヤケテルハンバーグ」もお歳暮ギフトにぴったりでしょう。

「ヤケテルハンバーグ」は、白格、金格、黒格ハンバーグを焼いた後に急速冷凍しているため、解凍した直後から既に焼けているハンバーグを味わえます。

「時短でも香ばしく焼けている美味しいハンバーグを食べたい!」そんな方にぜひ試して欲しい1品。

焼き加減を気にしなくていい、便利で美味しいハンバーグとなっています。

お仕事で忙しい方に向けて贈るのであれば、「ヤケテルハンバーグ」もお歳暮ギフトにぴったりでしょう。

「ヤケテルハンバーグ」は、白格、金格、黒格ハンバーグを焼いた後に急速冷凍しているため、解凍した直後から既に焼けているハンバーグを味わえます。

「時短でも香ばしく焼けている美味しいハンバーグを食べたい!」そんな方にぜひ試して欲しい1品。

焼き加減を気にしなくていい、便利で美味しいハンバーグとなっています。

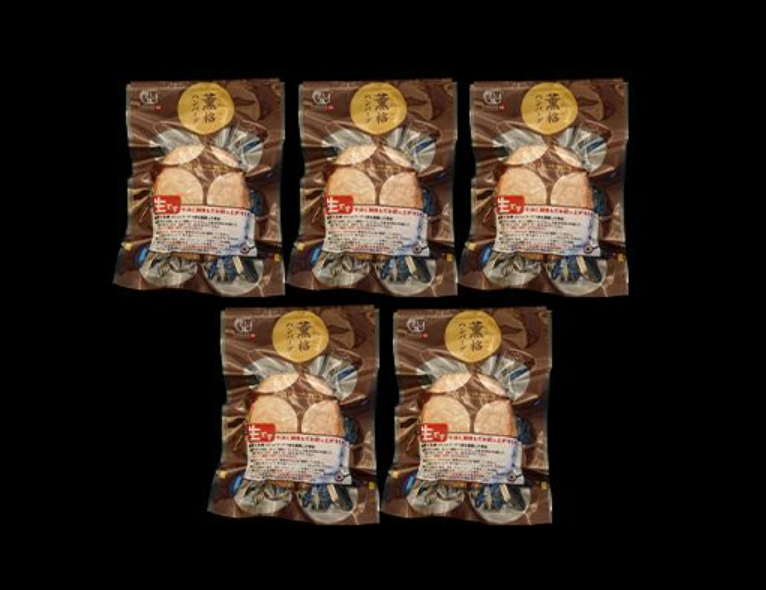

【3】薫格ハンバーグ(5個セット)

「薫格ハンバーグ」は、冷凍状態の金格ハンバーグに燻製を施した、格之進のハンバーグの中でもユニークな1品。

効果的な形で、肉全体に香りが程よくつくようにしています。また、燻製時に熱が入らないよう、冷凍状態のまま薫りをつける「冷燻(れいくん)」を実現。

香ばしい旨味の「薫格ハンバーグ」は、特にハンバーグとお酒が好きな方におすすめです。

「薫格ハンバーグ」は、冷凍状態の金格ハンバーグに燻製を施した、格之進のハンバーグの中でもユニークな1品。

効果的な形で、肉全体に香りが程よくつくようにしています。また、燻製時に熱が入らないよう、冷凍状態のまま薫りをつける「冷燻(れいくん)」を実現。

香ばしい旨味の「薫格ハンバーグ」は、特にハンバーグとお酒が好きな方におすすめです。

【4】門崎熟成肉 リブロース 塊焼き(120g×1個)

リブロースは、肋骨の背中側に位置する部位です。

英語で「rib roast」と記されるように、肋骨(rib)に密接しています。

ヒレ(肋骨内部の柔らかい部位)より上部、サーロイン(背中の中央部)より肩側に位置し、その肉質はきめ細かく、つややかな脂味を備え、ステーキ等で主に親しまれています。

ステーキでもしゃぶしゃぶでも楽しめるのが特徴格之進のおすすめはやはり「塊焼き」です。

肉の四方を焼いて旨味を閉じ込めることで、熟成肉の旨味が最大限に際立ちます。

リブロースは、肋骨の背中側に位置する部位です。

英語で「rib roast」と記されるように、肋骨(rib)に密接しています。

ヒレ(肋骨内部の柔らかい部位)より上部、サーロイン(背中の中央部)より肩側に位置し、その肉質はきめ細かく、つややかな脂味を備え、ステーキ等で主に親しまれています。

ステーキでもしゃぶしゃぶでも楽しめるのが特徴格之進のおすすめはやはり「塊焼き」です。

肉の四方を焼いて旨味を閉じ込めることで、熟成肉の旨味が最大限に際立ちます。

【5】門崎熟成肉 巻きサーロイン 塊焼き(120g×1個)

「巻きサーロイン」は、リブロース(背骨の肋骨側の部位)からサーロイン(背中の中央部)に切り替わる、サーロインの芯の部分を巻き込むように見える部位です。

ステーキハウスなどで食べる際、端の脂が多めの部分にあたり、焼肉店では上ロース、特上ロースの部位にあたります。

脂が多めのお肉を好む方は、この「巻きサーロイン」がおすすめです。

繊維は粗めで、脂っぽいけれど、高級部位に囲まれた部位なので、旨みは最高。

キャンプや家での焼肉では、野菜と一緒に食べたり、薄切りにしてサンドイッチにして食べたりしても、巻きサーロインの旨味を楽しめるでしょう。

「巻きサーロイン」は、リブロース(背骨の肋骨側の部位)からサーロイン(背中の中央部)に切り替わる、サーロインの芯の部分を巻き込むように見える部位です。

ステーキハウスなどで食べる際、端の脂が多めの部分にあたり、焼肉店では上ロース、特上ロースの部位にあたります。

脂が多めのお肉を好む方は、この「巻きサーロイン」がおすすめです。

繊維は粗めで、脂っぽいけれど、高級部位に囲まれた部位なので、旨みは最高。

キャンプや家での焼肉では、野菜と一緒に食べたり、薄切りにしてサンドイッチにして食べたりしても、巻きサーロインの旨味を楽しめるでしょう。

【6】門崎熟成肉 かめのこ 塊焼き(120g×1個)

かめのこは、もも肉、しんたま(内もも下部)の一部で、断面が亀の甲羅に似た模様のため「かめのこ」と呼ばれています。

芯々(内もものさらに内部の柔らかい部分)の隣の部位で、肉質が繊細な赤身の肉です。

お肉の食感はソフトですが、焼きすぎると硬くなりやすいのが注意点。

水分の多い部位で、赤身であっさりした肉汁を感じられます。

「かめのこ」は、厚切りではなく、薄切りの焼肉や牛肉のたたき、牛の生ハムにするとより美味しくいただけます。

かめのこは、もも肉、しんたま(内もも下部)の一部で、断面が亀の甲羅に似た模様のため「かめのこ」と呼ばれています。

芯々(内もものさらに内部の柔らかい部分)の隣の部位で、肉質が繊細な赤身の肉です。

お肉の食感はソフトですが、焼きすぎると硬くなりやすいのが注意点。

水分の多い部位で、赤身であっさりした肉汁を感じられます。

「かめのこ」は、厚切りではなく、薄切りの焼肉や牛肉のたたき、牛の生ハムにするとより美味しくいただけます。

【7】門崎熟成肉 サンカク 塊焼き(120g×1個)

サンカクは、牛のウデの部分(前足の上部)に位置する部位です。

運動量の多い部位で脂肪が少なく、歯ごたえのある食感。その赤身から溢れる旨味は濃厚で上品な味わいが特徴です。

焼肉においては、赤身の濃厚な旨味と歯ごたえで人気の部位と言えるでしょう。

また、塩・コショウで炒めたサンカクを挽肉の一部としてカレーに芳醇な味わいを加える等、アレンジの幅が大きいのもポイント。

赤み肉が好きな方におすすめの部位です。

サンカクは、牛のウデの部分(前足の上部)に位置する部位です。

運動量の多い部位で脂肪が少なく、歯ごたえのある食感。その赤身から溢れる旨味は濃厚で上品な味わいが特徴です。

焼肉においては、赤身の濃厚な旨味と歯ごたえで人気の部位と言えるでしょう。

また、塩・コショウで炒めたサンカクを挽肉の一部としてカレーに芳醇な味わいを加える等、アレンジの幅が大きいのもポイント。

赤み肉が好きな方におすすめの部位です。

【8】門崎熟成肉 焼肉セット(カルビ&モモ)

赤身肉と霜降り肉の両方をお楽しみ頂ける「門崎熟成肉」の焼肉セットです。

「カルビ」は牛の助骨周辺の肉全体のことで、「バラ」の名で広く親しまれています。甘味が強く、こってり濃厚な味わいが特徴です。

一方、「モモ」は脂身が少なく、あっさりとしていますが、ジューシーで食べ応えがあるお肉です。

どちらも焼肉でシンプルに肉の味わいが楽しめます。年末に家族だんらんで焼肉をする際におすすめです。

赤身肉と霜降り肉の両方をお楽しみ頂ける「門崎熟成肉」の焼肉セットです。

「カルビ」は牛の助骨周辺の肉全体のことで、「バラ」の名で広く親しまれています。甘味が強く、こってり濃厚な味わいが特徴です。

一方、「モモ」は脂身が少なく、あっさりとしていますが、ジューシーで食べ応えがあるお肉です。

どちらも焼肉でシンプルに肉の味わいが楽しめます。年末に家族だんらんで焼肉をする際におすすめです。

【9】門崎熟成肉 すき焼き・しゃぶしゃぶ おもてなしセット(約400g)

上質なお肉を楽しみたい方におすすめなのが「門崎熟成肉 すき焼き・しゃぶしゃぶ おもてなしセット」です。 注文の時点で、旨味、香り高い熟成香が最高になった部位を格之進の肉職人が熟成具合を見極め、すき焼き・しゃぶしゃぶ用にスライスしています。 そのため、旨味レベルの高い状態の肉を堪能できるのが魅力。 普段食べられない上質な牛肉を、イベント的に楽しみたい方におすすめの1品です。【門崎熟成肉 すき焼き・しゃぶしゃぶ おもてなしセットの詳細】

【10】豪華熟成肉重箱ギフト こだわり三段重 極(すき焼き・しゃぶしゃぶ/5〜6人前)

年末年始にすき焼きやしゃぶしゃぶをするご家庭であれば、1.2kgの「豪華熟成肉重箱ギフト こだわり三段重 極」がおすすめです。 熟成肉の凝縮された旨味と豊かな香りが、割り下やタレとよく絡むように面を広くとっています。大きく広がった旨味たっぷりの熟成肉に絡むタレや割り下はまさに極上の味わいです。 記念日や年末年始に家族団らんで、おいしいお肉を楽しめるため、盛り上がること間違いなしでしょう。 ちなみに三段重の内容は次のとおりです。 ●一段目:門崎熟成肉 すき焼き・しゃぶしゃぶ モモ ●二段目:門崎熟成肉 すき焼き・しゃぶしゃぶ ロース ●三段目:門崎熟成肉 すき焼き・しゃぶしゃぶ 肩ロースお歳暮にも喜ばれる格之進のハンバーグ

格之進では、チルドタイプのハンバーグを次の6種類で展開しています。 それぞれの種類をまとめてセットにしている商品もあるのでぜひチェックしてみてください。保存期間を心配しないでいいものを検討している方におすすめです。 1.金格ハンバーグ 2.白格ハンバーグ 3.黒格ハンバーグ 4.薫格ハンバーグ 5.牛醤ハンバーグ 6.ヤケテル金格ハンバーグ 7.ヤケテル白格ハンバーグ 8.ヤケテル黒格ハンバーグワンランク上のお歳暮なら、門崎熟成肉セット

門崎熟成肉は、一定期間低温で保存した肉で、肉の質感、味が変化し旨味が引き立つと言われています。 食肉は、死後硬直後に酵素が働くことで、保水性が高まり、アミノ酸やペプチドが増加して旨味成分も増すためです。 また、門崎熟成肉は、そもそもお肉が何かというところに着目しています。 お肉は、人が生きるために食べられるものでありながら、おいしい、楽しいという感動の付加価値も与えてくれます。 門崎熟成肉は、そんなお肉の旨味を引き立たせ、楽しく味わいながら価値をしっかり認めるという「命の尊さ、食の楽しさ」のどちらも尊重できるのが魅力です。 SDGsや上質なお肉に興味のある方は、ぜひチェックしてみて欲しい1品となっています。通販サイトの最新売れ筋ランキングもチェック!

Yahooの「格之進」ランキングで随時最新の売れ筋ランキングを更新しています。 人気商品をチェックしたい方は、ぜひご覧ください。お肉以外の贈り物も確認してみよう

お肉を楽しむためには、周辺の調味料や器具にも注目したいところです。 ここでは、格之進から展開している独自の調味料「牛醤(ぎゅうしょう)」をご紹介します。 牛醤(ぎゅうしょう)」は次の4つが原料として使用されているのが特徴。より「旨味を追求」して作られた1品です。 ●赤身のみを選別した門崎熟成肉 ●お肉の天然の甘みを引き出す米麹「黎明平泉」 ●ミネラル豊富な三陸産「野田の塩」 ●醤油の旨味の原点「大豆麹&小麦麹」 美味しいお肉とプラスで何か贈りたい方は、ぜひ検討してみてください。 変わり種のギフトとしてもおすすめです。まとめ

この記事では、お歳暮とは何か、お歳暮の時期、おすすめのお歳暮ギフトをご紹介しました。

お世話になっている方や大切な方に日頃の感謝を伝えられるチャンス。

なかなか「ありがとう」が言えない方も、形として「ありがとう」を伝えたい方も、この機会に相手の喜ぶ顔を想像しながら、ぜひギフト選びをしてみてください。

贈る方も受け取る方も、どちらも嬉しいお歳暮になるでしょう。

この記事では、お歳暮とは何か、お歳暮の時期、おすすめのお歳暮ギフトをご紹介しました。

お世話になっている方や大切な方に日頃の感謝を伝えられるチャンス。

なかなか「ありがとう」が言えない方も、形として「ありがとう」を伝えたい方も、この機会に相手の喜ぶ顔を想像しながら、ぜひギフト選びをしてみてください。

贈る方も受け取る方も、どちらも嬉しいお歳暮になるでしょう。

格之進イチオシの肉おせち10選

新年にいただく料理と言えば「おせち」が真っ先に思い浮かぶのではないでしょうか?

おせちは、新年に豊作の感謝として各家庭の歳神(としがみ)さまにお供えした料理がルーツと言われています。

この記事では、そんな新年のお祝いにぴったりの豪華な肉おせちおすすめ10選をご紹介します。

ホテルの料理長が監修したものから、A5ランクの最高級品まで、お肉の専門であつかう「格之進」が厳選してピックアップしました。

お肉好きな方、家族みんなが楽しめるおせちを探している方はぜひ参考にしてみてください。

新年にいただく料理と言えば「おせち」が真っ先に思い浮かぶのではないでしょうか?

おせちは、新年に豊作の感謝として各家庭の歳神(としがみ)さまにお供えした料理がルーツと言われています。

この記事では、そんな新年のお祝いにぴったりの豪華な肉おせちおすすめ10選をご紹介します。

ホテルの料理長が監修したものから、A5ランクの最高級品まで、お肉の専門であつかう「格之進」が厳選してピックアップしました。

お肉好きな方、家族みんなが楽しめるおせちを探している方はぜひ参考にしてみてください。

【そもそも】おせちとは?

おせち料理は、歴史として豊作の感謝としてその土地で取れた食材を、各家庭にいる歳神(としがみ)さまへお供えした料理、「御節供(おせちく)」が由来とされています。

元旦や1月7日の七草の節句、3月3日の桃の節句を祝うために神様にお供えした食べ物は「御節供(おせちく)」と呼ばれています。

「御節供(おせちく)」は、歳神(としがみ)さまにお供えした後、お下がりとしていただいていた伝統が、現代ではお正月におせちを食べるスタイルに変わったのです。

おせち料理の食材やメニューにはそれぞれ、五穀豊穣や無病息災、子孫繁栄などの願いを込めた縁起の良い海の幸、山の幸を詰めます。

ただし、現代では洋食に特化したおしゃれなおせちや、和洋折衷で子どももおいしく食べられるメニューが豊富なものもあります。

おせち料理は、歴史として豊作の感謝としてその土地で取れた食材を、各家庭にいる歳神(としがみ)さまへお供えした料理、「御節供(おせちく)」が由来とされています。

元旦や1月7日の七草の節句、3月3日の桃の節句を祝うために神様にお供えした食べ物は「御節供(おせちく)」と呼ばれています。

「御節供(おせちく)」は、歳神(としがみ)さまにお供えした後、お下がりとしていただいていた伝統が、現代ではお正月におせちを食べるスタイルに変わったのです。

おせち料理の食材やメニューにはそれぞれ、五穀豊穣や無病息災、子孫繁栄などの願いを込めた縁起の良い海の幸、山の幸を詰めます。

ただし、現代では洋食に特化したおしゃれなおせちや、和洋折衷で子どももおいしく食べられるメニューが豊富なものもあります。

おせち料理の食材に込められた意味

おせち料理には、それぞれの食材に込められた意味があります。次の表に主なおせち料理の食材と、それに込められた意味をまとめました。

下記の表のように、それぞれの食材に意味を込めることで、縁起の良さを表現しています。

おせち料理には、それぞれの食材に込められた意味があります。次の表に主なおせち料理の食材と、それに込められた意味をまとめました。

下記の表のように、それぞれの食材に意味を込めることで、縁起の良さを表現しています。

| おせち料理の食材 | 意味 |

|---|---|

| 伊達巻 | 勇気や忍耐力、立身出世、勝利の象徴 |

| 黒豆 | 健康、邪気払い、鬼門からの守り |

| 昆布 | 幸福、海外への旅、海の恵み |

| 煮しめ | 家庭円満、安産祈願、病気や邪気払い |

| 紅白なます | 祝福、夫婦円満、幸運、家族の結びつき |

| 筍 | 賢明、賢者、無病息災、厄払い |

| 鮭 | 勝利、家内安全、家族の幸せ |

| 真鯛 | 年の初めから年の終わりまで、家族の幸?、繁栄 |

| 春菊 | 長寿、不老長寿、健康、実る年 |

| 田作り | 豊作、穀物の豊穣、栄養満点、繁栄 |

| 数の子 | 子孫繁栄、繁栄、出世、幸運 |

| 鰤(ぶり) | 一年を元気に過ごす、厄除け、邪気払い |

| 卵焼き | 家族の幸せ、裕福、仕事運、円満 |

| かまぼこ | 生活安定、夫婦円満、幸福、結びつき |

| 鰹節 | 安全、健康、魔除け、神社仏閣に供える |

おせち料理の選び方と保存方法

ここでは、おせち料理の選び方のポイントと保存方法を解説していきます。

保存方法によっても、食べ切るまでに焦る必要がないものや、下準備なしですぐに食べられるものなどがあります。家庭やお正月のいそがしさ、自分たちが希望しているものにあっているものを選びましょう。

ここでは、おせち料理の選び方のポイントと保存方法を解説していきます。

保存方法によっても、食べ切るまでに焦る必要がないものや、下準備なしですぐに食べられるものなどがあります。家庭やお正月のいそがしさ、自分たちが希望しているものにあっているものを選びましょう。

おせちの選び方のポイント5つ

おせちを家族や来客で楽しむためのポイントを主に5つ紹介します。 1. 信頼性のある料理店を選ぶ:おせち料理は伝統的な日本のお正月の料理で、品質の高い料理店から購入すると、盛り付けや味のクオリティに満足できるおせち料理が多いです。 2. メニューを選ぶ:おせち料理にはさまざまなメニューやセットがあります。家族に子どもがいるか、どんな食べ物が好きなのかを考慮して選ぶと家族みんなが楽しめます。 3. 配達日時を確認:お正月に間に合うように配達日時を確認し、予約をお忘れなく。 4. 食事制限やアレルギーを考慮:家族やゲストの食事制限やアレルギーがある場合は、それらを考慮しておせち料理を注文しましょう。 5. 予算を設定:予算に合ったおせち料理を選び、無理なく楽しいお正月を迎えましょう。おせちの保存方法

おせち料理の保存方法によっても、お正月の過ごし方が大きく異なります。ここからは、主に保存方法を5つ紹介します。小分けにするとそれぞれの鮮度や美味しさを保ちやすいですが、調理に手間がかかります。 それぞれにメリット、デメリットがあるため、調理の手間と味のクオリティ、保存の期間の3つの観点から保存方法を選ぶとおすすめです。 1. 冷蔵庫で保存:おせち料理は冷蔵庫で保存し、冷蔵庫の温度管理に注意しましょう。 2. 小分けにする:おせち料理を小分けにして保存容器に入れ、一度に食べきれない場合は冷凍することができます。 3. 魚介類に注意:魚介類を含むおせち料理は鮮度に注意し、早めに食べるか冷凍保存するのがおすすめです。 4. 冷凍保存の際の注意:冷凍保存する場合は、冷凍庫でしっかり密封して凍らせ、解凍時には適切な方法でゆっくり解凍しましょう。 5. 食べ頃を把握:おせち料理は旬の食材を使用するため、食べ頃に合わせて楽しむのがおいしいです。【お正月を華やかに!】格之進厳選肉おせち10選

ここからは、格之進が厳選したおすすめ肉おせち10選をご紹介します。肉おせちをお正月に検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

少人数から大人数まで楽しめるものを取り上げています。お正月を華やかにしてくれるおせちで、新年が楽しくなること間違いなしでしょう。

ここからは、格之進が厳選したおすすめ肉おせち10選をご紹介します。肉おせちをお正月に検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

少人数から大人数まで楽しめるものを取り上げています。お正月を華やかにしてくれるおせちで、新年が楽しくなること間違いなしでしょう。

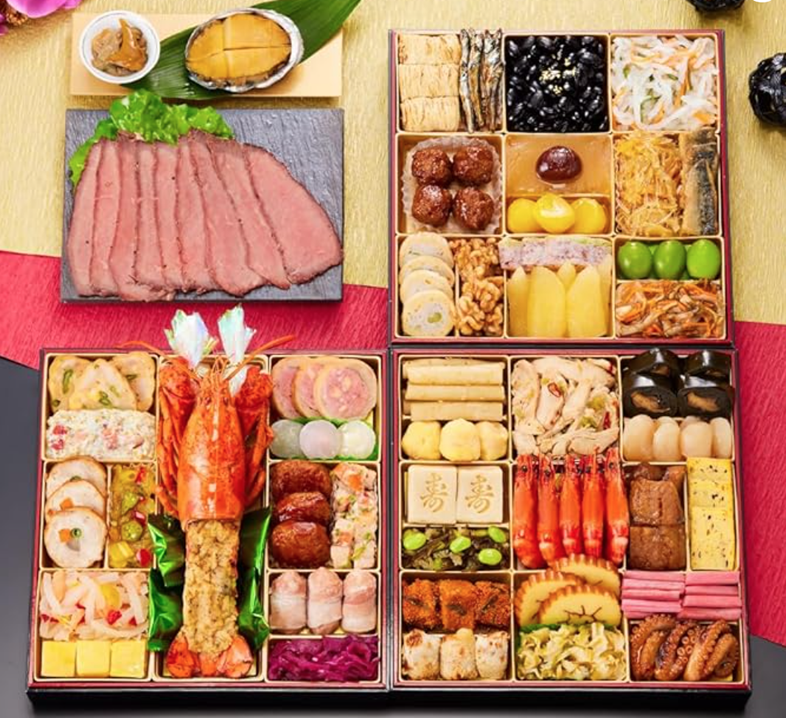

【1】ベルーナおせち 彩寿(約2〜3人分)

画像:rakuten

「彩寿」はお肉を中心に、3段で和洋中の料理にわかれた多彩な料理を楽しめるおせちです。全45種の多彩な料理で、彩り豊か。老若男女問わず楽しめる豊富なバリエーションが魅力です。

新年を華やかで楽しい時間にしてくれる、おせち料理です。

冷凍で届くため、保存期間の心配も少なく、冷蔵庫で24時間ゆっくり解凍するだけで調理の手間もありません。「年末はゆっくりしたい……」そんな希望もかなえてくれるでしょう。

画像:rakuten

「彩寿」はお肉を中心に、3段で和洋中の料理にわかれた多彩な料理を楽しめるおせちです。全45種の多彩な料理で、彩り豊か。老若男女問わず楽しめる豊富なバリエーションが魅力です。

新年を華やかで楽しい時間にしてくれる、おせち料理です。

冷凍で届くため、保存期間の心配も少なく、冷蔵庫で24時間ゆっくり解凍するだけで調理の手間もありません。「年末はゆっくりしたい……」そんな希望もかなえてくれるでしょう。

【2】板前魂の富士(5人分)

画像:amazon

「板前魂の富士」は大人数で楽しむのに最適な、豪華なお肉メインのおせちです。一段目には、大きなオマール海老のグラタンが盛り付けられており、見た目のインパクトが強いのが特徴。

元旦にユニークで華やかなおせちを食べて、家族や親戚でワイワイいただきたい方に特におすすめの1品。豊富な種類と程よい量で、子どもから年配の方まで、美味しくいただけるのが嬉しいポイントです。

おせち自体とは別に、鮑(あわび)とローストビーフがついてきます。

画像:amazon

「板前魂の富士」は大人数で楽しむのに最適な、豪華なお肉メインのおせちです。一段目には、大きなオマール海老のグラタンが盛り付けられており、見た目のインパクトが強いのが特徴。

元旦にユニークで華やかなおせちを食べて、家族や親戚でワイワイいただきたい方に特におすすめの1品。豊富な種類と程よい量で、子どもから年配の方まで、美味しくいただけるのが嬉しいポイントです。

おせち自体とは別に、鮑(あわび)とローストビーフがついてきます。

【3】格之進の生おせち(2〜3人分)

画像:rakuten

「とにかくお肉を楽しめるおせちがいい!」。そんな方には、「格之進の生おせち」がおすすめです。

門崎熟成肉や金格ハンバーグをはじめとする、格之進を代表する肉料理から、熟成肉のしぐれ煮や岩手県花巻市のブランド豚「白金豚」のパテドカンパーニュなど、多様なお肉料理が揃っています。

冷凍はせずに調理されたままの状態で届くため、お肉の旨味を損なわず旨味を最大限に保っています。

赤ワインや日本酒とも合う逸品。お正月を贅沢に過ごしたい方におすすめの肉おせちです。

画像:rakuten

「とにかくお肉を楽しめるおせちがいい!」。そんな方には、「格之進の生おせち」がおすすめです。

門崎熟成肉や金格ハンバーグをはじめとする、格之進を代表する肉料理から、熟成肉のしぐれ煮や岩手県花巻市のブランド豚「白金豚」のパテドカンパーニュなど、多様なお肉料理が揃っています。

冷凍はせずに調理されたままの状態で届くため、お肉の旨味を損なわず旨味を最大限に保っています。

赤ワインや日本酒とも合う逸品。お正月を贅沢に過ごしたい方におすすめの肉おせちです。

【4】黒毛和牛 国産牛 6種 2段重 焼肉セット 445g(1〜2人分)

「黒毛和牛 国産牛 6種 2段重 焼肉セット」は、黒毛和牛専門店「牛兵衛(ぎゅうべえ)」が展開する黒毛和牛詰め合わせのおせちです。 冷凍の生肉で届くため、自分で焼きたての上質な黒毛和牛も食べられます。 そのためイベント性も高く、2人でゆっくりお正月を過ごす方におすすめのセットです。 次の6種類のお肉が入っていて、食べ比べてどれが美味しいか話してワイワイ楽しめるでしょう。 1. バラ 2. ブリスケすき焼き or ももすき焼き 3. ブリスケ 4. 希少部位三角バラ 5. もも 6. 肩ロースすき焼き【5】常陸牛 5種 詰め合わせ お肉重 (2〜3人前)

画像:rakuten

「常陸牛 5種 詰め合わせ お肉重」は、茨城のブランド牛「常陸牛」の詰め合わせおせちです。

「常陸牛」は濃厚な味わいと甘い油、きめ細かく柔らかい肉質が特徴です。味付けはシンプルに塩や胡椒もおいしいですが、付属している手作りのにんにくダレが上陸牛の旨味をより際立たせてくれます。

下記6種類の詰め合わせで、部位ごとの食感や味わいを堪能できます。

1. 常陸牛肩バラ 80g

2. 常陸牛肩肉 80g

3. 常陸牛霜降りカルビ 80g

4. 常陸牛もも厚切り 80g

5. 常陸牛みすじ 80g

6. 手造りにんにくタレ 180ml

「いろんな部位を楽しみたい!」そんな方におすすめの肉おせちです。

画像:rakuten

「常陸牛 5種 詰め合わせ お肉重」は、茨城のブランド牛「常陸牛」の詰め合わせおせちです。

「常陸牛」は濃厚な味わいと甘い油、きめ細かく柔らかい肉質が特徴です。味付けはシンプルに塩や胡椒もおいしいですが、付属している手作りのにんにくダレが上陸牛の旨味をより際立たせてくれます。

下記6種類の詰め合わせで、部位ごとの食感や味わいを堪能できます。

1. 常陸牛肩バラ 80g

2. 常陸牛肩肉 80g

3. 常陸牛霜降りカルビ 80g

4. 常陸牛もも厚切り 80g

5. 常陸牛みすじ 80g

6. 手造りにんにくタレ 180ml

「いろんな部位を楽しみたい!」そんな方におすすめの肉おせちです。

【6】A5ランク仙台牛の肉おせち「T41-8」(約2人前)

画像:rakuten

「A5ランク仙台牛の肉おせち」は、仙台牛・仙台黒毛和牛の老舗店舗「肉のいとう」から販売されている肉おせちです。

A5ランクの最高級のみを厳選していて、赤身と脂身のバランスが絶妙で「口の中でとろける」食感を堪能できます。

すべて冷凍の真空パックで個包装されており、鮮度と旨味をキープしたまま届きます。上質なお肉をより美味しい状態で食べたい方におすすめです。

おせちの内容は次の通りです。

● ランプステーキ90g

● すき焼き煮130g

● ローストビーフ200g

● ローストビーフソース20g

● 【別添】生ハム70g

画像:rakuten

「A5ランク仙台牛の肉おせち」は、仙台牛・仙台黒毛和牛の老舗店舗「肉のいとう」から販売されている肉おせちです。

A5ランクの最高級のみを厳選していて、赤身と脂身のバランスが絶妙で「口の中でとろける」食感を堪能できます。

すべて冷凍の真空パックで個包装されており、鮮度と旨味をキープしたまま届きます。上質なお肉をより美味しい状態で食べたい方におすすめです。

おせちの内容は次の通りです。

● ランプステーキ90g

● すき焼き煮130g

● ローストビーフ200g

● ローストビーフソース20g

● 【別添】生ハム70g

【7】「名古屋マリオットアソシアホテル」監修 肉づくしおせち「Y41-3」一段重 (約2人前)

画像:rakuten

「肉づくしおせち Y41-3 一段重」は、名古屋マリオットアソシアホテルの総料理長が監修したお肉メインのおせちです。

合鴨のスモークレッグや神戸牛のしぐれ煮、豚の角煮をはじめとした全25種類のバリエーション豊かな料理で美味しく楽しく食べられるのがポイント。

ホテルの総料理長が監修しているため、それぞれ手間ひまかけて作られたハイクオリティの料理ばかりです。

豊富なバリエーションかつ、家では作るのが難しい凝った料理を食べたい方にイチオシの1品。

画像:rakuten

「肉づくしおせち Y41-3 一段重」は、名古屋マリオットアソシアホテルの総料理長が監修したお肉メインのおせちです。

合鴨のスモークレッグや神戸牛のしぐれ煮、豚の角煮をはじめとした全25種類のバリエーション豊かな料理で美味しく楽しく食べられるのがポイント。

ホテルの総料理長が監修しているため、それぞれ手間ひまかけて作られたハイクオリティの料理ばかりです。

豊富なバリエーションかつ、家では作るのが難しい凝った料理を食べたい方にイチオシの1品。

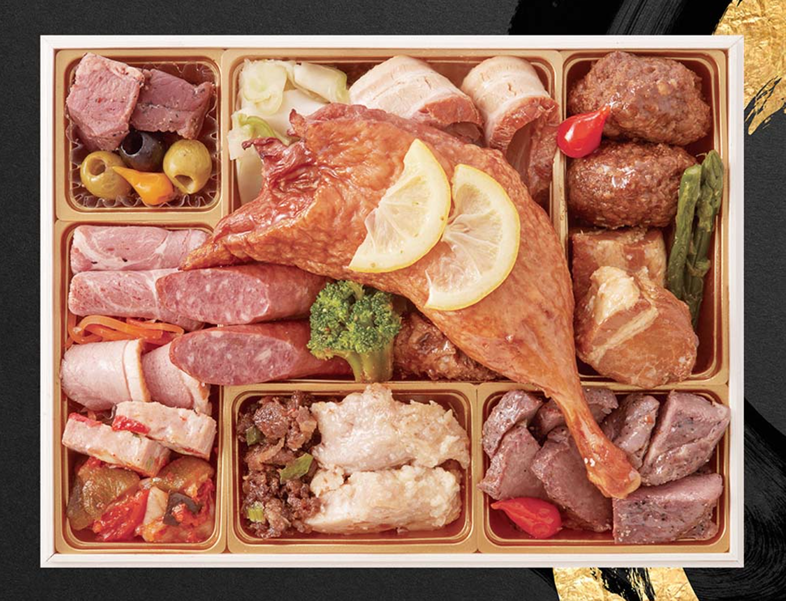

【8】2024 洋風 一段重 [ 神戸 肉の銘店 Nick監修 迎春おせち ] 約2人前〜3人前

画像:rakuten

おせちは食べたいけど、和食のおせちはちょっと苦手…と感じている方には、この「神戸肉の銘店 Nick監修 迎春おせち」がおすすめです。

洋食のオードブル式のおせちで、小さいお子さんや和食が苦手な方でも美味しく食べられます。

大きいミートボールやベーコンチーズ巻き、芳寿豚ローストポークなどおしゃれで食べごたえ満点の料理が入っており、ワイン好きの方には嬉しいラインナップです。

画像:rakuten

おせちは食べたいけど、和食のおせちはちょっと苦手…と感じている方には、この「神戸肉の銘店 Nick監修 迎春おせち」がおすすめです。

洋食のオードブル式のおせちで、小さいお子さんや和食が苦手な方でも美味しく食べられます。

大きいミートボールやベーコンチーズ巻き、芳寿豚ローストポークなどおしゃれで食べごたえ満点の料理が入っており、ワイン好きの方には嬉しいラインナップです。

【9】神戸牛 + 松阪牛 極セット 1.2kg(約3〜4人分)

画像:rakuten

「神戸牛 + 松阪牛 極セット」は1.2kgの内容量で、人数が多い家庭でも楽しめる肉おせちです。

ステーキ用のヒレ、サーロインと焼肉用の肩ロース、モモの豪華な希少部位4点セットを神戸牛と松坂牛で600gずつ味わえます。

ブランド牛ごとにも、部位ごとにもお肉の特徴を楽しめる贅沢な1品。この肉おせちをきっかけに、好みの部位やブランド牛の異なる魅力を発見できるでしょう。

冷凍のなま肉が届くため、自宅で焼きながらワイワイ楽しめるのも魅力です。

画像:rakuten

「神戸牛 + 松阪牛 極セット」は1.2kgの内容量で、人数が多い家庭でも楽しめる肉おせちです。

ステーキ用のヒレ、サーロインと焼肉用の肩ロース、モモの豪華な希少部位4点セットを神戸牛と松坂牛で600gずつ味わえます。

ブランド牛ごとにも、部位ごとにもお肉の特徴を楽しめる贅沢な1品。この肉おせちをきっかけに、好みの部位やブランド牛の異なる魅力を発見できるでしょう。

冷凍のなま肉が届くため、自宅で焼きながらワイワイ楽しめるのも魅力です。

【10】最高級A5ランク仙台牛と肉厚牛たん お肉のおせち2段重(3〜4人前)

画像:rakuten

こちらは「仙台牛」と「仙台名物牛たん」の両方を堪能できる豪華なお肉のおせちです。

「仙台牛」は日本の牛肉規格で、最高格付の5等級のみ呼称が許されるブランド牛で、圧倒的な品質の高さが魅力。

赤身と脂の甘みもさることながら、口当たりもとろけるような柔らかさです。

仙台名物の牛たんも盛り付けられており、脂の少ないお肉が好きな方も美味しく食べられます。

クオリティ重視の肉おせちを探している方におすすめの1品です。

画像:rakuten

こちらは「仙台牛」と「仙台名物牛たん」の両方を堪能できる豪華なお肉のおせちです。

「仙台牛」は日本の牛肉規格で、最高格付の5等級のみ呼称が許されるブランド牛で、圧倒的な品質の高さが魅力。

赤身と脂の甘みもさることながら、口当たりもとろけるような柔らかさです。

仙台名物の牛たんも盛り付けられており、脂の少ないお肉が好きな方も美味しく食べられます。

クオリティ重視の肉おせちを探している方におすすめの1品です。

おすすめ肉おせち10選比較表

| 商品名 | 値段(参考価格:税込) | 何人分 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ベルーナおせち 彩寿 | 11,990円 | 約2〜3人分 | ●3段で和洋中の料理にわかれた多彩な料理を楽しめる ●全45種の多彩な料理で、老若男女問わず楽しめる |

| 板前魂の富士 | 17,380円 | 5人分 | ●大人数で楽しめるボリューム満点のおせち ●オマール海老のグラタンのインパクト大。盛り上がること間違いなし |

| 格之進の生おせち | 20,196円 | 2〜3人分 | ●格之進を代表するお肉の詰め合わせおせち ●調理したまま冷凍せずに届くため、風味を損なわない |

| 黒毛和牛 国産牛 6種 2段重 焼肉セット 445g | 5,980円 | 1〜2人分 | ●黒毛和牛専門店「牛兵衛(ぎゅうべえ)」が展開する黒毛和牛詰め合わせおせち ●冷凍の生肉で届くため、焼きたての黒毛和牛が食べられる |

| 常陸牛 5種 詰め合わせ お肉重 | 8,800円 | 2〜3人分 | ●濃厚な味わいと甘い油、きめ細かく柔らかい肉質が特徴の「常陸牛」が堪能できる ●付属のタレがついているので、追加でタレを購入する必要なし |

| A5ランク仙台牛の肉おせち「T41-8」 | 13,824円 | 約2人分 | ●A5ランクの最高級のみの仙台牛を味わえる ●赤身と脂身のバランスが絶妙で「口の中でとろける」食感を楽しみたい方におすすめ |

| 「名古屋マリオットアソシアホテル」監修 肉づくしおせち「Y41-3」一段重 | 15,660円 | 約2人分 | ●名古屋マリオットアソシアホテルの総料理長が監修 ●豊富なバリエーションかつ、家では作るのが難しい凝った料理を食べたい方にイチオシ |

| 2024 洋風 一段重 [ 神戸 肉の銘店 Nick監修 迎春おせち ] | 17,820円 | 約2人前〜3人前 | ●洋食のオードブル式のおせちで和食が苦手な方も楽しめる ●ワインやビールにも合う |

| 神戸牛 + 松阪牛 極セット | 28,000円 | 約3〜4人分 | ●神戸牛と松坂牛で600gずつどちらも味わえる ●ステーキ用のヒレ、サーロインと焼肉用の肩ロース、モモの豪華な希少部位4点セットで部位ごと、ブランド牛ごとに食べ比べができる |

| 最高級A5ランク仙台牛と肉厚牛たん お肉のおせち2段重 | 24,800円 | 3〜4人前 | ●最高格付の5等級のみ呼称が許されるブランド牛「仙台牛」と「仙台名物牛たん」を堪能できる ●クオリティ重視の肉おせちを探している方におすすめ |

まとめ

おせち料理は、元旦や1月7日の七草の節句、3月3日の桃の節句を祝うために神様にお供えした「御節供(おせちく)」のお下がりとして食べていた料理がおせちの始まりと言われています。

新年を晴れやかに楽しく、またはゆったりと過ごす際のお供に、美味しいお肉のおせちをいただいてみてはいかがでしょうか?

普段では食べられない美味しいものを食卓で囲めば、新年がより素敵な時間と空間になるでしょう。

おせち料理は、元旦や1月7日の七草の節句、3月3日の桃の節句を祝うために神様にお供えした「御節供(おせちく)」のお下がりとして食べていた料理がおせちの始まりと言われています。

新年を晴れやかに楽しく、またはゆったりと過ごす際のお供に、美味しいお肉のおせちをいただいてみてはいかがでしょうか?

普段では食べられない美味しいものを食卓で囲めば、新年がより素敵な時間と空間になるでしょう。