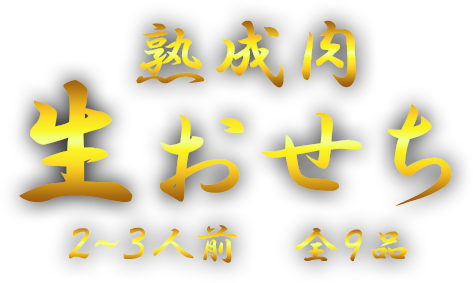

こだわり

いつものお肉とは

味も香りも異なる熟成肉が、

お正月の晴れの気分を

盛り上げます。

冷凍していないため、

素材の味がそのまま残って

よりおいしい!

ふたを開けたら

「いただきます!」

届いたらすぐたべられるように

ご用意致しました。

赤身ステーキ

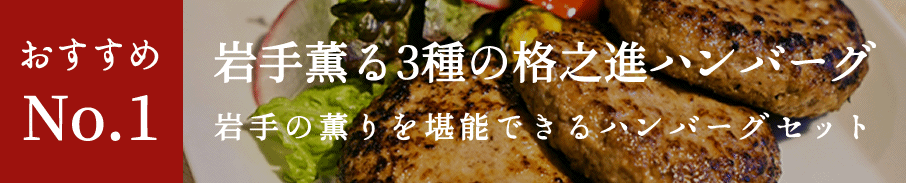

熟成肉といえば格之進!

赤身肉の美味しさを

お楽しみください。

霜降りステーキ

とろける霜降りの脂は上質で

くどさの無い、軽い口当たり。

お正月にピッタリの

贅沢なステーキです。

溢れ出る肉汁は

一度味わったら忘れられない味で、

ソースなしでも食べられる

リピーター続出の一品です。

みそ漬け

白金豚の中でも希少な部位

「三角バラ」を、

お味噌につけてから焼きました。

お味噌の風味と白金豚の甘みが

よく合います。

牛一頭の中でもわずかしか取れない

貴重な部位を、格之進が製造特許を

取っている薫製技術を用いて

スモークしたお肉です。

熟成肉をお醤油ベースで

甘辛く煮つけてあります。

ご飯のお供に、お酒のおつまみにも。

熟成肉を香辛料と一緒に

塩水につけたあと、ゆっくりと火を

入れて、丁寧に手でほぐし仕上げました。

ビアシンケン

白金豚を細かく挽いてペースト状に

したお肉と、

ごろっとカットした塊のお肉を

混ぜて作ったソーセージです。

彩りにピスタチオを入れています。

パテドカンパーニュ

花巻市の白金豚のウデ肉、国産の

鶏のレバー。

東京の店舗で一番人気のパテ。

お酒に良く合います。

美味しく召し上がっていただきたいから、

熟成肉におすすめのお塩とわさびを一緒にお届けいたします。

シェフ暦25年の遠藤シェフが

すべて手作り

フランスの三ツ星レストラン「ミシェル・ゲラール」にて研修。 帰国後、横浜の洋食店にて修行。その後、多業態を持つ飲食店へ移り、 多数の店舗でシェフとして勤務後、店長として店舗の立ち上げを経験。 ハンバーグ専門店に移り、新店立ち上げ、メニュー開発などを行う。 六本木Neuf du Papeを経て、株式会社門崎へ。

飽きずに完食できました

美味しくいただけた

夫もおせちは苦手派で、毎年私が買ってきては「買ったの?」なんて反応だったのですが、去年初めてこちらのおせちを購入したときには 「来年もこれで」と初めて言ってくれました!めちゃくちゃ嬉しかったです!

ジューシー感が強かった

大人なおせちだった

ハンバーグ

ハンバーグ メンチカツ

メンチカツ 薫格商品

薫格商品 塊焼き・塊肉(部位別指定購入可)

塊焼き・塊肉(部位別指定購入可) ステーキ・骨付き肉

ステーキ・骨付き肉 焼肉

焼肉 すき焼き・しゃぶしゃぶ

すき焼き・しゃぶしゃぶ 白金豚

白金豚 その他

その他