完全放牧黒毛和牛と今帰仁アグー

要約

第11回肉肉学会のテーマは、「完全放牧黒毛和牛」。

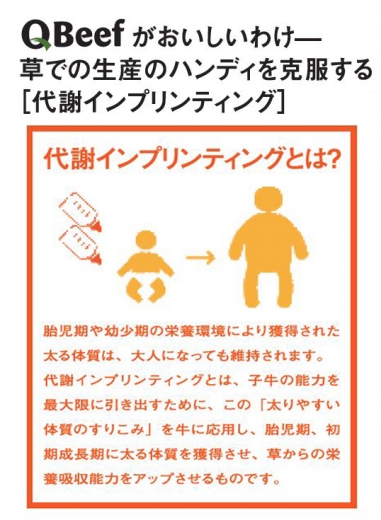

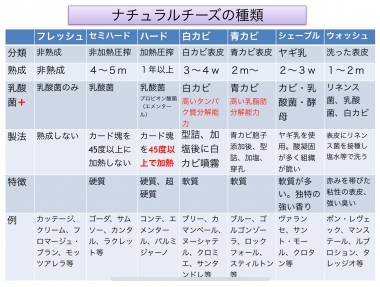

「肉肉学会」の初期のテーマで取り上げた「Qビーフ」は、九州大学の後藤貴文・農学部准教授(当時。現在は鹿児島大学農学部教授)が研究されている国産自給飼料主体で肥育した黒毛和種の牛肉である。今回のテーマである「完全放牧黒毛和牛」は、佐賀県鹿島市が九州大学とタイアップして実践している牛肉で、Qビーフと同様、「代謝インプリンティング」技術で育成した黒毛和牛を、鹿島市内のみかん荒廃園で周年放牧肥育した牛肉である。要は、荒廃したみかん園を活用した牧草地に春夏秋冬・朝昼晩、黒毛和牛を放って育てた牛である。佐賀県といえば高級ブランド「佐賀牛」が有名だが、あえて霜降り牛肉生産ではなく、サシがほとんど入らない放牧牛肉生産にチャレンジしたのが鹿島市なのだ。

今回のお客様は、樋口久俊鹿島市長で、自ら鹿島市の取組をプレゼンしていただいたほか、後藤貴文鹿児島大学農学部教授にも「Qビーフ」のご説明をいただいた。

更に、「今帰仁アグー」の高田勝さんにも再登場していただいた。

写真左:樋口久俊・鹿島市長、写真右:後藤貴文・鹿児島大学農学部教授

完全放牧黒毛和牛の概要

① Qビーフ

一方で最近の「赤身肉」ブームに見られる消費者の健康志向をターゲットにすれば、サシが入らない「牧草牛」は一定の評価を得られると思料するが、枝肉重量の極端な低下は何とか防ぎたい、という思いを実現する技術として「代謝インプリンティング」を実証したのがQビーフであり、九州大学農学部附属農場高原農業実験場(大分県竹田市)で実践肥育を実施している。

② 鹿島市の取組み

佐賀県鹿島市は、耕作放棄地面積の増加(平成27年は耕地面積の12%)が農業の大きな課題となっており、特に農業生産の主要品目であるみかん園の荒廃が揉んだとなっている。傾斜地に多いみかん園では、耕作放棄されると他に適当な作物がないが、牧草であれば傾斜地でも栽培可能で、かつ、放牧であれば、牧草管理を大幅に省略できることに着目して、Qビーフとの連携を図ることにした。具体的には九州大学農学部附属農場でインプリンティングした黒毛和牛を鹿島市内の放牧地(元みかん園)2.3ヘクタールに25年度2頭、27年度2頭導入して放牧肥育に取り組んだ。

③今回の牛肉

今回の牛肉は、2013年7月23日生まれの黒毛和種の雌である。生後2年4か月まで大分県竹田市の九州大学農学部附属農場で飼育されたのち、2015年11月10日に佐賀県鹿島市に移動して2017年3月13日まで鹿島市で放牧肥育され、2017年3月17日に大分県畜産公社でと畜されている。 出荷月齢44か月(3年8か月)ながら、枝肉重量は220kgと普通肥育の雌の6〜7割程度となっている。格付はB1だが、サシだけみれば「2」くらいの感じであった(放牧牛は、肉色や脂の色で「格落ち」になるケースもある)。

本日のメニュー

【完全放牧牛】

ネックの煮込み (写真1)

Lボーンステーキ(写真1、3)

ナカニクのローストビーフ(写真2)

【今帰仁アグー】

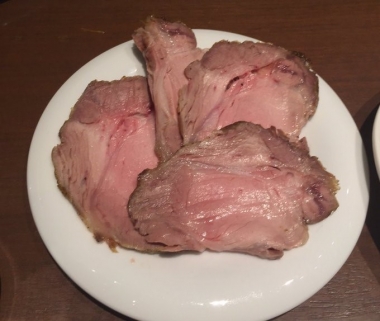

パテドカンパーニュ(写真4)

肩ロースのハムのシーザーサラダ (写真5)

ウデ肉のスライス生姜焼きスタイル

肩ロースのローストポーク (写真6)

写真

参考文献

〇みかん荒廃園を活用した黒毛和牛の周年放牧による牛肉生産-佐賀県鹿島市の挑戦-佐賀県鹿島市公式HP

〇Qビーフ(九州大学)

〇Qビーフ(九州大学農学部附属農場高原農業実験実習場)

〇代謝インプリンティングを基盤とした子牛の成長と産肉性(後藤貴文)

〇格之進 HP

熟成肉とチーズとワインの相関関係の探求

要約

第10回肉肉学会のテーマは、「熟成肉とチーズとワイン」。

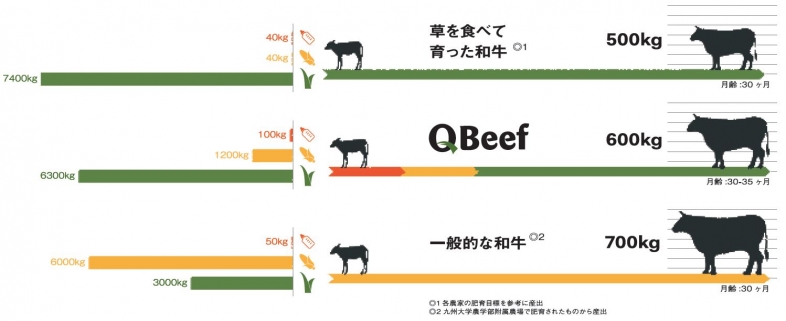

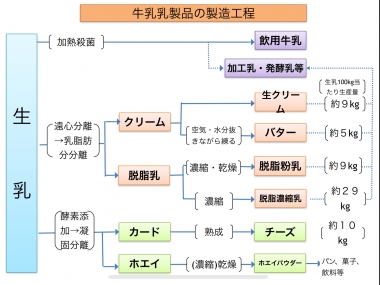

いずれも「発酵」により美味しさが増す食品。特に日本のナチュラルチーズが生産量、種類とも増加し、その品質も国際的なレベルに育っている中で、熟成肉とチーズを合わせるとどんな化学反応が起きるのだろうか、と科学的探究心を刺激されたわけである。

また、普段の「肉肉学会」ではアルコール類は随意となっていて、参加者が持ち込んだり、お店の飲み物を個別に注文したりしているが、今回は、熟成肉とチーズのマリアージュの相手に、南澤ソムリエがワインをチョイスした(もちろん、参加者の持ち込みも自由である)。

今回のお客様は、栃木県の那須高原今牧場チーズ工房の高橋雄幸さん。高橋さんは同じくチーズ製造をされている奥様・ゆかりさんと、ご夫妻で「ギャルド・エ・ジュレ」1という称号を授与されている。高橋さんご夫妻が作るチーズは、国内の数々のチーズコンテストで優秀な成績を修め、我が国を代表するチーズ工房となっている。特に特徴的なのは、雄幸さんが主にヤギ乳のチーズを、ゆかりさんが牛乳のチーズを作りバラエティなラインナップを持っていること。今回は、季節柄、ヤギ乳のチーズは生産シーズンの前と言うことでトライできなかったが、牛乳のフレッシュチーズとウォッシュチーズを使用させていただいた。

国産ナチュラルチーズの概要と今回のチーズについて

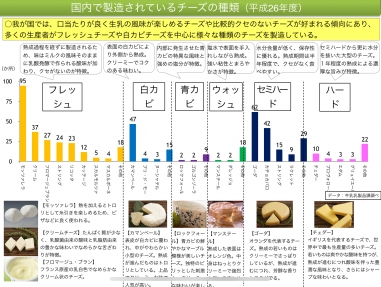

① 国産ナチュラルチーズ

② 今回のチーズ

〇那須高原今牧場チーズ工房

・ゆきやなぎ(塩入り/塩なし)

・りんどう(ウオッシュ)

第10回ALLJAPANナチュラルチーズコンテストで審査員特別賞を受賞

〇アトリエ・ド・フロマージュ

長野県東御市を拠点に軽井沢、東京南青山でチーズ料理のレストランも経営

・ブルーチーズ

フランスで開催されたチーズ国際コンクールで「スーパーゴールド」受賞

〇十勝品質事業協同組合

日本チーズの新しい取組として、十勝の6工房が「型入れ」まで行った「グリーンチーズ」を受け入れて「共同熟成」2を行う工房

・十勝ラクレットモールウオッシュ

③今回のワイン

南澤ソムリエがチョイスしたワインは次の通り。

・Cremant d`Alsace Domaine Rifl ピノブラン100%

・Cteau Bourguignons Domanine Pillot ガメイ80%、ピノノワール20%

・Ctes du Rhne Valvigneyre Maison Paret シラー100%

・Bouegogne Chardonnay les Chazots Domaine Bonnard シャルドネ100%

本日のメニュー

【りんどう】

温かいグジェール 熟成肉のコンビーフ (写真1)

可愛く美味しく薫り高い一品

【十勝ラクレット】

フライシュケーゼ(写真2)

【ブルー】

熟成肉の生ハム入りケークサレ (写真2)

【ゆきやなぎ(塩入り)】

トマト、サニーレタスと熟成肉すね肉のゼリー寄せ (写真3)

驚きのマリアージュ!

【りんどう、ブルー、ラクレット】

熟成肉すね、骨付きミスジ、Lボーン (写真4、5、6、7)

【ゆきやなぎ(塩入り)、りんどう、ブルー、十勝ラクレット】

熟成肉の骨とすじ肉からとったスープで炊いたリゾット (写真8)

【ゆきやなぎ(塩なし)

クレームダンジュ (写真9)

【りんどう、ブルー、十勝ラクレット】

ベイクドチーズケイキ (写真9)

参考文献

〇那須高原今牧場 HP

〇アトリエ・ド・フロマージュ

〇十勝品質事業協同組合 HP

〇国産チーズの状況(農林水産省)

〇各地で活躍するチーズ工房の例とチーズの種類

〇ナチュラルチーズの知識(一般社団法人中央酪農会議)

〇日本のナチュラルチーズ工房リスト(一般社団法人中央酪農会議)

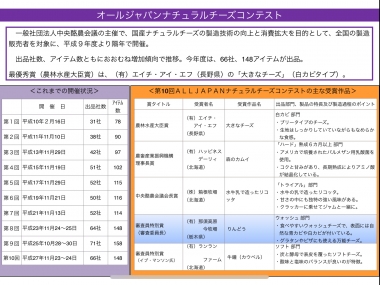

〇ALLJAPANナチュラルチーズコンテスト(一般社団法人中央酪農会議)

〇格之進 HP

脚注

1 ギャルド・エ・ジュレ

「ギルド・デ・フロマジェ エ コンフレリー・ド・サントュギュゾン協会」(現在会員数は世界33カ国、3500人、会長:ローラン・バルテルミー)が授与する「会員資格」で日本では10人ほどしかいない。

「ギャルド・エ・ジュレ(Garde et Jur)」は、乳からチーズを加工する乳製品関連農業団体あるいは工場に従事し専門適格を有する管理者および従業員、卸業務あるいは小売業務において製品の選定をできるチーズ専門職、その目的にあった自らの場所で選定および熟成をおこなった高品質チーズを陳列できる商品棚を有する食料品販売業者、は資格申請を行うことができる。チーズ選定および熟成の場所は最低二年間、場所が移転された場合はさらに一年間を経過したものとする。また、チーズ保存のための場所を有するものとする。

2 共同熟成

フランスなどでは、必ずしも一戸の農家(あるいはチーズ工房)がチーズ製造の全工程を賄うわけではなく、生乳からカードを分離して型枠入れまでを行い(この段階をグリーンチーズという)、後の工程を専用のチーズ工場で行ったり、共同の熟成庫に持ち込んで、専門の「チーズ熟成士」に管理を委ねたりするケースもある。

(写真:ラクレットウォーマーと千葉さん)

今帰仁アグー

要約

第9回肉肉学会のテーマは、「今帰仁(なきじん)アグー」。

お迎えする先生は「今帰仁アグー」の導師・高田勝さん(農業生産法人有限会社 今帰仁アグー 代表)。「今帰仁アグー」の歴史的・生物学的・経済的な様々なお話しを、豊富なデータと熱意あふれる語り口でプレゼンしていただいた。

高田さんが生産する「今帰仁アグー」は後述するように、現在、沖縄県が推奨しているブランド豚「沖縄アグー豚」とは異なる豚であり、ブランドである。

その違いの多くは品種が異なるという「遺伝的な要因」によるが、飼育方法が異なるため「環境的要因」によるところも多く、更に高田さん個人の思いがからむ「歴史・文化的要因」も影響している。

今回の「肉肉学会」は今帰仁アグーと三元豚(ハーブ豚)を比較対照しながら、今帰仁アグーの特徴に迫ることとなった。

「今帰仁アグー」の概要

① 「今帰仁アグー」とは

最初に「アグ-」の整理を。沖縄で一般的に「アグーブランド豚」と認識されているものは、「沖縄県アグーブランド豚推進協議会(事務局:沖縄県畜産課)」が定義しているもので「アグーの雄と西洋豚の雌を交配したものやアグー同士を交配したもので、交配する雌豚は農場ごとに異なる」とされている。要は雄だけが「アグー」であれば良しとするもの。これは「アグー」は肉質は優れるものの雌の産子数が少なく、純粋種では生産効率が低すぎて採算性が薄いためだ。雄をアグーとすることで肉質を確保し、雌に西洋種を使うことで産子数を確保するためである(以下、本節のアグーブランドを「アグー豚」1と表記する)

これに対し「今帰仁アグー」は、味の追求だけでなく、文化資源・社会資源の継承、遺伝資源の維持を目的に、かつ経済的な自立を目指すというもので次のような特徴を持っている。

①遺伝的要因

・戦後、沖縄のアグーは西洋種との交配が進み、ほとんど原型を留めなくなっていたが、沖縄県立北部農林高校で維持されていたアグーを戻し交配により純粋種に近い形に復元した。「アグー豚」はこのアグーを原種豚としている。一方、「今帰仁アグー」は離島に保存されていた沖縄在来種を維持しているもので、DNA分析では「アグー豚」と異なり、東アジアの豚の系統に入るグループとなる。

見た目の特徴としては

・全身が黒い毛で覆われていること

・背中が大きく凹んでいること

・後ろの蹄が地についていること

などがあげられる。

アグー豚も西洋種に比べれば小型だが、今帰仁アグーは更に小型で、一般的な豚は生後180日で110kgほどになり出荷されるが、今帰仁アグーは出荷までに300~360日かかり出荷体重は80〜90kgとなる。一方で性成熟が早いため(一般の豚は200日、今帰仁アグーは100~120日)、肥育する雌は卵巣摘出をするのが通例とのこと。

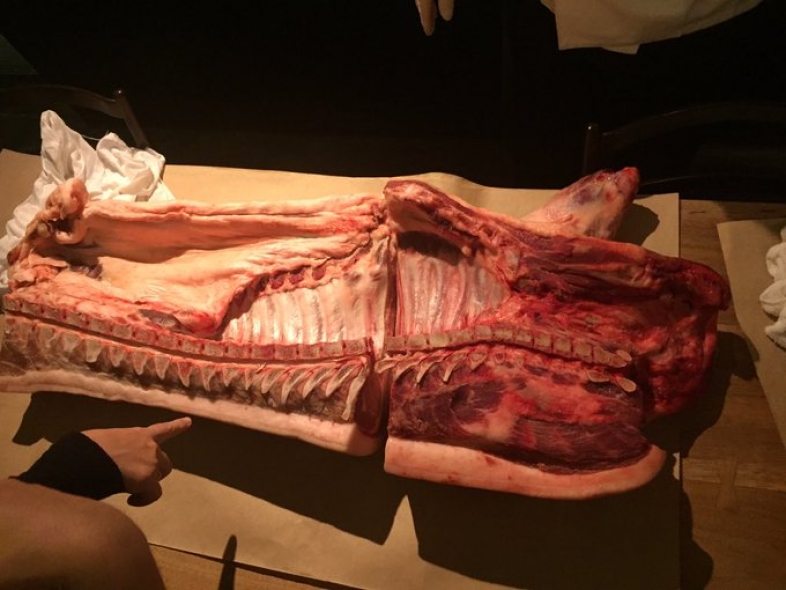

なお、骨格の違いも大きく、今帰仁アグーは背骨の数(頸椎と腰椎を足した数)が19本(イノシシと同じ)だが、西洋種は改良の結果背骨が伸びているので、その数は22~23本2となっている。

高田さんが今帰仁アグーにこだわるのは、沖縄の豚は、祖霊神や精霊への供儀として使われるので「伝統的形質・形態」をもつ豚、つまり、毛が黒く(白はあの世の方角=西を指す)、イノシシと同じ背骨の数をもつ在来豚(背骨の数が異なるような非日常的な豚は使われていなかった)望ましいという歴史的な背景を大事にしたいからである。沖縄在来豚の特徴を有する今帰仁アグーを維持していくことで、沖縄の伝統・歴史の中での豚の存在意義を確認したいのである。

②環境的要因

今帰仁アグーは、その品種特性を活かすため、飼育方法も伝統的な飼育方法にこだわっている。種豚は放牧し、肥育用の豚にはnonGMO飼料のほか、泡盛粕、甘藷粕などの飼料を利用している。

③味の特徴

・一般的な豚と比べてうま味成分であるアミノ酸の量が多い。

・一般的な豚と比べてコレステロールが少ない。

・筋繊維が非常に細かく弾力があるので、噛んだときに柔らかく、さくっと切れる感じ。

・脂の融点が低いため非常に甘みが強い。

本日のメニュー

リエットで脂の美味しさを味わい、豚皮でコリコリした食感を楽しむ。

3 アグーとハーブ豚(三元豚)の食べ比べ

・粗挽きソーセージ

パテドカンパーニュより粗挽きソーセージの方に脂のうま味がでるとの声も。

「今帰仁アグー」と「ハーブ豚」の差が最も出た感。アグーは皮付き(沖縄ではと畜場で皮を剥がない「湯むき」で処理する)

肩ロースの大きさの違いが一目で分かるし、脂の付き方もアグーは特徴的

衣で肉の味が閉じ込められる。

今帰仁アグーのロース芯が小さいことが分かる。脂もしっかり付いている。

4 〆の食事

豚骨醤油らーめんと、あぶらかすちゃーはん(ラードをとった後のあぶらかすチャーハンの上品な味わい。)

参考文献

〇アグー関連

・農業生産法人有限会社 今帰仁アグー HP

・「今帰仁アグーの挑戦」(沖縄産業振興公社2007年3月31日発行「沖縄ベンチャースタジオタブロイド判11号」

・沖縄アグー豚ブランド推進協議会HP

〇格之進 HP

脚注

1 アグー豚とアグーブランド豚

繁殖に用いる種豚をアグー豚、アグー豚から生産された肥育用豚を「アグーブランド豚」いう。それぞれの生産状況は以下のとおり。アグー豚の飼養農家数、飼養頭数は増加傾向であるが、指定生産農場数(推進協議会が認定した農場)は増えていない(出荷頭数はやや増加)。

アグー豚の飼養戸数は37戸、飼養頭数は1247頭(いずれも28年度。沖縄県調べ)

アグーブランド豚指定生産農場は10か所、出荷頭数は約39千頭。

アグーブランド豚指定生産農場は、10農場がそれぞれ異なるブランド名で販売している。

2 背骨の数

ほ乳類の背骨(椎骨)の数は生物種ごとに決まっていて、ヒトは17個、イノシシは19個、イノシシを改良した豚では20〜23個となっている。豚は背骨が永くなる改良をすることで肉量を増やしてきたのである。椎骨の数を決定する遺伝子(VRTN)も特定されている。

半丸の枝肉。左がハーブ豚(三元豚)右が今帰仁アグー。

しまね和草牛赤旨ビーフ

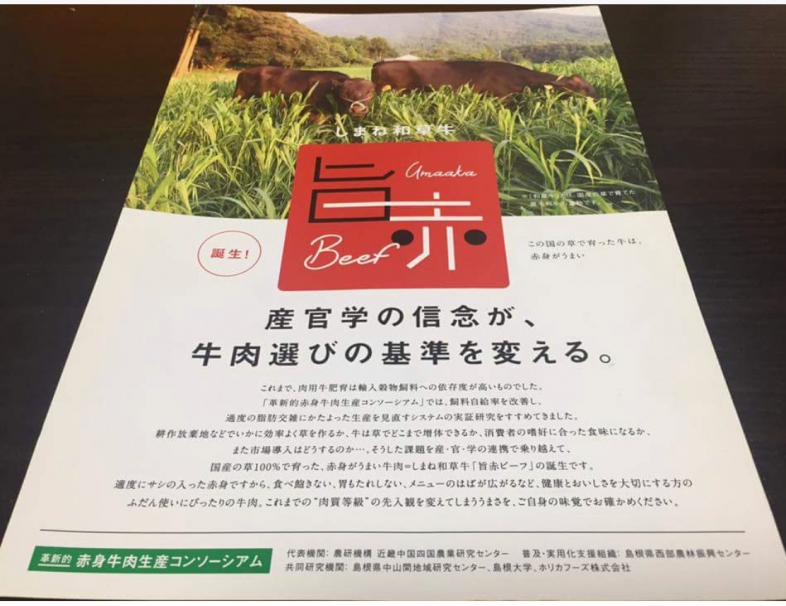

しまね和草牛「旨赤ビーフ」のパンフレット

要約

第8回肉肉学会のテーマは、「しまね和草牛旨赤ビーフ」。

聞き慣れない名称ですが、「島根県で育った和牛で草を食べて美味しくなった赤身の牛肉」ということです。

この牛肉は、独立行政法人農業研究機構中国研究センターの柴田昌宏研究員が中心となった「革新的赤身牛肉生産コンソーシアム」という研究プログラムの成果としてブランド化しようとしているもの。

春〜秋は耕作放棄地などで放牧し、放牧での牧草の採食が困難な冬期は牛舎の中で飼育するが、飼料用稲WCSやイタリアンライグラスのサイレージを給与して濃厚飼料を通常の半分程度にすることで、飼料の自給率を5割程度確保している(通常の肉用牛肥育での飼料自給率は1割程度)。

できるだけ国内で確保できる飼料を給与することでカロリーベースの自給率の高い牛肉生産を可能にするものの、和牛本来のサシ(脂肪交雑)は期待できず、脂肪の色調等も低下するため、和牛肉としての商品価値を訴求しにくい製品でもある。そこで、肉肉学会での評価が今後のマーケティング戦略の行方を占うものではないか、と研究テーマにあげた。

しまね和草牛「旨赤ビーフ」の概要

① 飼育方法の特徴

一般的な去勢和牛の肥育方法は、10か月齢程度の子牛を家畜市場から購入し、18〜20か月穀物主体の配合飼料と稲わら等の粗飼料を牛舎の中で給与し、月齢27〜30か月齢程度で出荷し、平均的な枝肉重量は約480kg、平均BMS6.7(格付等級の肉質4相当)となっている。 これに対し「旨赤ビーフ」は、農研機構・西日本農業研究センターの柴田昌宏研究員が中心となって、センター内の放牧地や島根県大田市周辺の耕作放棄地等で春〜秋の放牧と冬期の牛舎内での粗飼料給与(主に稲ホールクロップサイレージ)により肥育するというものである。 研究の規模としての出荷頭数は年間30頭程度となっており、僅かの直売事例を除けば大半は地元農協への出荷であるため、一般の牛肉と同じく格付けに応じた価格で販売しているとのこと。出荷月齢は、放牧期間の栄養摂取量等に左右されるが、28〜30か月齢程度で、格付けはB2程度となっている(一般的なホルスタイ去勢牛と同程度)。

一般に、肉用牛肥育は、穀物主体の配合飼料を給与することとされ、牧草類(野草も含め)を給与することはない。肥育前期にビタミン欠乏を防止する観点から牧草等を給与することはあるが、仕上がり期が近い肥育後期に牧草類を給与すると牧草類に含まれるカロチンにより牛肉の脂肪が黄色味を帯び、市場価格が下がる(格付け上不利になる)ことから、繊維質補給の粗飼料給与源には、牧草類ではなくカロチンを含まない稲わらを与える。

しかしながら、肥育期間中(例えば放牧等により)牧草類を給与すると、赤身肉主体で、固い肉質になるものの、カルニチン1、カルノシン2やアミノ酸などのうま味成分が豊富に含まれているなどの研究報告もあり、ヘルシーさを求める消費者から一定の評価を受けている。一方で、子牛価格の高騰が続く和牛では、A4〜5等級3の牛肉を生産しないと経済的にペイしないことから、黒毛和種を使った放牧肥育は、大学等の研究機関による事例を除いてほとんど皆無である。本ブランドも現時点では突破口を開いて経済的に自立できるものにはなっていない。

② 本日の牛肉について

今回の牛肉は、上記のような方法で肥育した黒毛和種を9月26日にと畜したもので、枝肉重量(左)126.2kg(1頭あたり枝肉重量252kg)、格付け成績はB1(BMSナンバー2なので脂肪交雑は肉質等級2に相当するが、しまり・きめで等級落ち)、60日間の枯らし熟成というもの。

本日のメニュー

参考文献

・たちすずかWCS給与による適度な脂肪交雑で良質な肉生産のための肉用牛肥育

(柴田昌宏ほか 2015)

・「国産の飼料で牛肉をつくる」

(柴田昌宏、西日本農研ニュース(No.63 2017年1月))

・周年放牧肥育技術により赤身の多い牛肉を安定して生産できる

(九州沖縄農業研究センター・畜産草地研究領域)

・周年放牧による肥育牛の飼養技術(研究成果リーフレット)

〇格之進 HP

脚注

1 カルニチン(carnitine)

肝臓や腎臓でアミノ酸のリシンとメチオニンから合成される、ビタミン様物質の一つ。生体内ではL-カルニチンが脂肪酸をミトコンドリアの内部に運び込む役割などを果たし、脂質の代謝に重要な働きを担っている。かつてはビタミンBTとも呼ばれた。分子式C7H15NO3

2 カルノシン (carnosine)

β-アラニンとヒスチジンからなるジペプチドである。構成するヒスチジンの立体異性により、L-カルノシンとD-カルノシンが存在するが、天然のものはすべてL-カルノシンである。L-カルノシンのIUPAC組織名は N-β-アラニル-L-ヒスチジン N-β-alanyl-L-histidine である。カルノシンはヒトなどの哺乳類では、筋肉や神経組織に高濃度に存在している。生体内において酸化的ラジカル種のラジカルスカベンジャーとして働き、酸化的ストレスから保護しているといわれている

3我が国の「肉質等級」は日本食肉格付協会によって、牛、豚それぞれで定められている「流通規格」である。

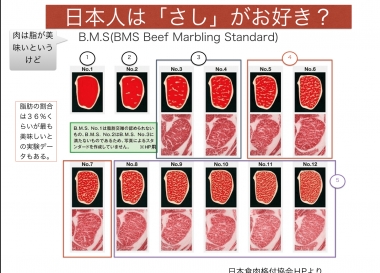

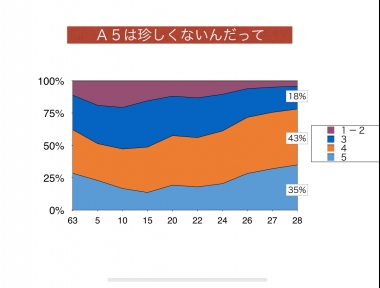

食肉の流通に携わる関係者が、枝肉取引において同じイメージを持てるように、歩留等級(A~C)、肉質等級(1〜5)が定められている。黒毛和種の場合、8割がA4〜5となるが、必ずしも「味の良さ」を表している指標とは言えない。(以下は、原田理事長のプレゼンペーパー)

シャルキュトリ

要約

第7回肉肉学会のテーマは、「シャルキュトリ」。

「シャルキュトリ」はフランスでは食肉加工品全般の総称。ハム、ソーセージ、パテ、テリーヌなどの総称で、その多くは豚肉を原料とし、鴨やジビエを使うこともある。千葉理事いわく「肉の全てを食べきるシャルキュトリには学ぶところがいっぱいある」ということで、日本シャルキュトリ協会の石塚奈帆美常務から概要説明を伺った。また、料理の協力は神楽坂のルグドゥノム ブション リヨネのクリストフ・ポコ シェフである。

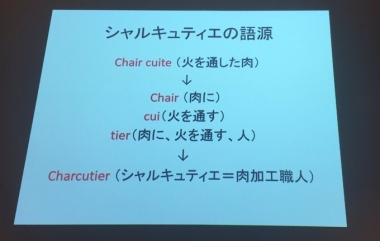

シャルキュトリの語源は、下の写真のとおり。

イタリアではラテン語のsal(塩)から派生したサルメリア、ドイツではメツゲライと呼ぶ。

シャルキャトリ:食肉加工品を販売する店

シャルキュティエ:食肉加工技術を持つ職人

「シャルキュトリ」の概要

① シャルキュトリの種類

シャルキュトリの種類は、材料、製法の違いにより分類され、多様な種類がある。

材料により「塊肉」、「挽き肉」、「内臓及び血」と3分類され、製法では「非加熱」、「加熱、「発酵・熟成」、「燻製」などと数タイプに分類される。これらを組み合わせるので多くのシャルキュトリが生まれる。1

今回、シャルキュトリがフランスの食卓・文化に広く深く浸透していることを学ぶことができた。肉・内臓を余すところなく食することは、家畜の命をいただく側としても大切なことだと考える。

日本でも古くからシカなどの野生鳥獣は肉も内臓も食べており、「膾(なます)」という字は「細く刻んだ生の肉」の意であるという。

明治以降、特に戦後、食肉の需要が大幅に伸び、内臓もホルモンなど独自の需要があり、かつ、食肉処理場では「赤もの」2「白もの」3として独自の流通ルートを形成していたことなどから、日本では、内臓を端肉などと合わせた「シャルキュトリ」的な利用形態が発達しなかったのかも知れない。

ヨーロッパの食肉店がシャルキュトリを自家製造・販売したのに対し、日本では「お肉屋さんのコロッケ」のように総菜として発展したことも、肉と内臓の流通事情が背景にあったのかも知れない。

最近では、日本でも多くのレストランで「シャルキュトリ」を提供するようになったし、肉やレバーを使用した「テリーヌ」なども食肉加工品としてスーパーなどで販売されている。六次化でも畜産農家の場合、ソーセージやハム、ビーフジャーキーなどを製造販売する事例が増えている。

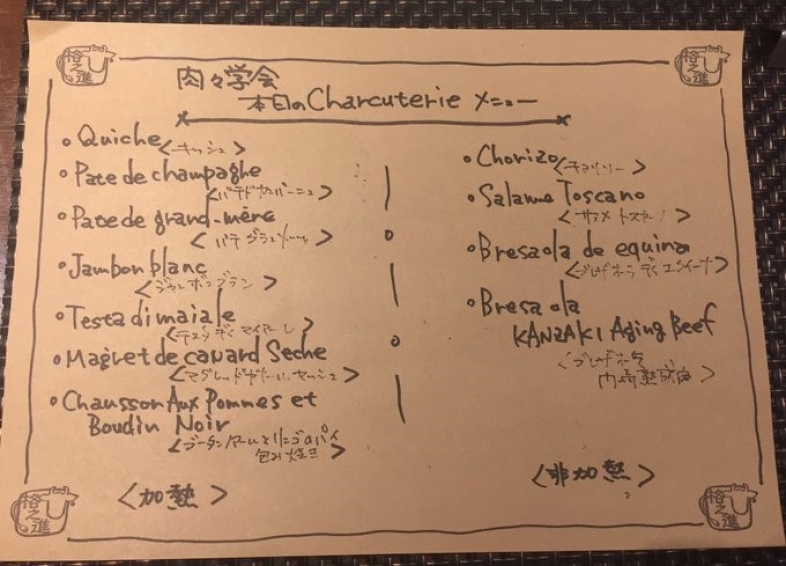

本日のメニュー

本日のメニューは、神楽坂「ルグドゥノム ブションリヨネ」のクリストフ・ポコシェフと格之進さんとの共同作業。前述のシャルキュトリの種類に従って、「加熱」と「非加熱」に分けている。

中央下の「ジャンボンブラン」左は生ハム系、右はサラミ系(大きなソーシソンと小さいソーシス)。色が濃いのはチェリソー。

なんと、ブレザオラの日仏競演。右は「門崎熟成肉」(Bresaola de KANZAKI Aging Beef)、左は「馬肉」(Bresaola de equina)

明るい色の方は鶏肉レバー入り。

左は「豚の頭肉」(Teste di maiale)、右は「フォアグラをとるために飼育したミュラー鴨の胸肉のハム」(Magret de canard Seche)

ブーダンノアール=ブラッドソーセージだけど、クセもなくまろやかな味。

参考文献

日本シャルキュトリ協会 HP:

http://www.charcuterie.jp/

ルグドゥノム ブション リヨネ:

http://www.lyondelyon.com/index.php

格之進 HP:

http://kakunosh.in/

脚注

1 シャルキュトリの種類・製法が規定されている「シャルキュトリ規定書」によれば、製造方法により次の16種類に分類され、450製品がリストアップされている。

①カットされた生肉、②乾燥肉、③加熱肉、④生もしくは加熱したソシース(ソーセージ)とソンシン(大ソーセージ)、⑤乾燥タイプのソシースとソンシン、⑥加熱タイプのソシースとソンシン、 ⑦パテ、⑧リエット、⑨頭部を使った製品、⑩アンドゥイユ・アンドゥイエット、⑪トリップ(牛・羊などの胃腸)・足(豚)、⑫ブーダン・ノワール、⑬ブーダン・ブラン、⑭牛肉ベースの缶詰・瓶詰め、⑮フォアグラとフォアグラベースの商品、⑯その他

2 赤物(あかもの) 牛等の内臓のうち見た目が赤っぽい、血液と関係する内臓のこと。一般には心臓、肝臓、腎臓、脾臓などをさす。

3 白物(しろもの) 内臓のうち見た目が白っぽいもの。胃、子宮、小腸、大腸など。

「ボースラメール」と「バザス牛」

要約

第6回肉肉学会のテーマは、初めてのフランス産牛肉「バザス牛」。

肉肉学会の研究対象は、主として国産の牛肉・豚肉だが、それも国内の飼料資源にこだわる、マイナーな品種にこだわる、地域の歴史ある資源にこだわるなどの「変態」な生産者や研究者、食肉関係者等の取組を理解し、盛り上げるためである。今回の研究対象である「バザス牛」と「ボースラメール」は、フランスの一部の地域で、その歴史、地域性、地元の品種、伝統的な飼育法にこだわる方々が守り抜いてきた、特別な牛肉。そうしたお肉と関係者にリスペクトを感じつつ学ぶことこそ、肉肉学会の使命であるとの考えから選んだもの。

「バザス牛」はフランスのボルドー近郊のバザス村を中心に限られた地域1のみで飼育された大型の肉牛。春から夏は牧草地で放牧し、冬期間は牛舎内で肥育される。

その歴史は13世紀に遡る2といい、2008年にはIGP3(原産地表示保護)を取得している。

「ボースラメール」はバザス種等の「乳飲み仔牛」(「Veau sous la Mere」(母の下の仔牛)で母乳のみで育てた仔牛肉。いわゆる「veal(仏:veau)」4はミルクなど乳製品のみで育成した仔牛だが、「母乳」だけで育てる仔牛は珍しい(コスト的には全く合わないので)。

「バザス牛」の概要

① バザス牛

バザス牛の歴史等については「脚注」を参照のこと。

ヨーロッパの牛肉は、日本と異なり、牛肉生産だけを目的とした専用種は少なく、酪農経営で飼育する様々な品種(ブラウンスイスなアポンダンス等ヨーロッパではチーズの数ほど牛の品種がいると言われる)の雄を肥育に回す(日本のように必ず去勢するとは限らない)というベースラインの違いに留意して欲しい。乳生産を目的としない牛たちは、元々は「役肉兼用種」で、畑作、ワイン畑などの耕作と堆肥供給用にそれぞれの農家で飼われていたものである(バザス牛は700年を超える歴史があるのだけど、680年くらいは畑で土起こしに使われていたのだと思う)。

これに対し新大陸(アメリカ大陸、オセアニア)では、肉専用種(ブラックアンガス等)が肉専用農家に飼育されており、酪農との接点はないのが一般的である(酪農経営で飼育するホルスタイン等から生まれた雄子牛は肥育利用されずに、加工品の原料等に利用される例が多い)。

フランスのバザス地方で飼育されるバザス牛、ブロンドダキテーヌ牛などは現在では、食用専用に飼育される牛だが、その飼育方法は穀物を多給してサシを入れることを第一の目的にする日本の和牛とは全く異なり、夏期は放牧、冬期は牛舎で飼育し、仕上げの3か月穀物主体とのこと。地域で生産される穀物や牧草を給与して長期間飼育することで、赤身肉主体の熟成された味わいを楽しめる牛とされ評価が高い。

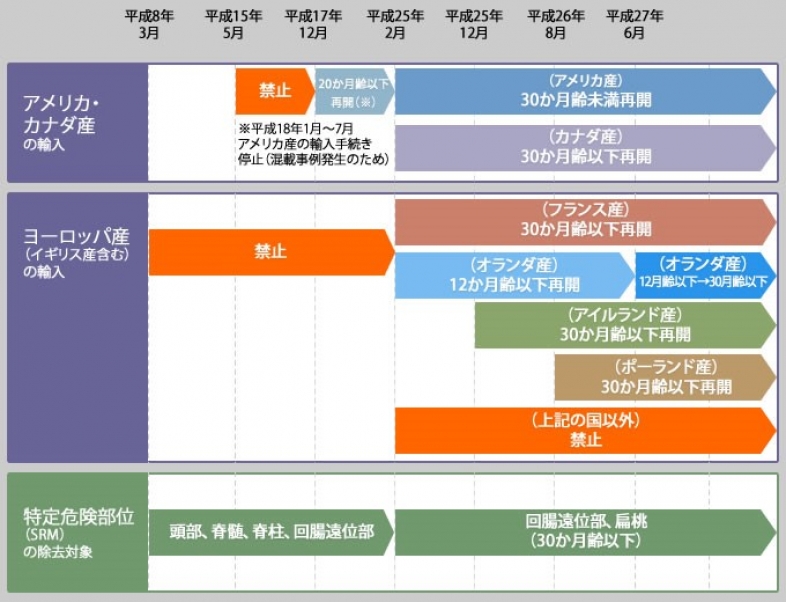

「バザス牛」は地元では通常36か月齢以上、枝肉重量500kg(日本の和牛でも500kgを超すと大きい部類)で出荷するのだが、日本ではBSE規制の関係で30か月齢未満の牛の牛肉しか輸入できない5。このため、今回の「バザス牛肉」は日本向けに30か月齢未満で出荷したものであるが、30か月齢ではバザス本来の味が出てこないので、「と体」で3週間熟させて本来の味わいを引き出せるようにされたとのこと。また、30か月齢未満のバザス牛肉は地元では売れないので、フルセット(骨をとって部位ごとに真空パックした上で全ての部位をまとめて取引する形態)で輸入している。「バザス牛」に惚れ込んだ石塚さんと現地生産者のまとめ役のフランソワさんのご苦労の賜である。 日本での評価もよく分からず、BSE規制による輸出禁止が解除されるかも分からない時点で、フランスのブランド牛肉の生産者に「日本向けには30か月齢未満で出荷して欲しい。そのため、こんな風に飼って欲しい」というのは大変な作業だと思う。これだけでも、今回の肉肉学会は意義深いものである。

なお、バザス牛の生産者は、子牛生産から肥育まで一貫して飼育管理を行う一貫経営なので、このような飼育管理の工夫が可能だったのだろうと推察する。

「ボースラメール」は母乳だけで(乳母も含め)4か月間育てた去勢子牛です。品種は次の「バザス牛」の範囲。

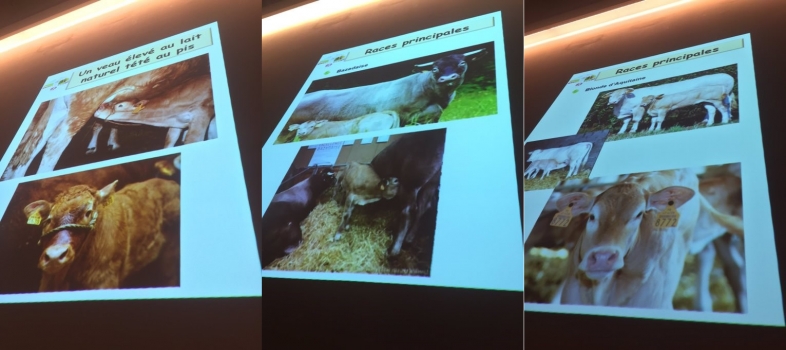

② 品種の特徴

バザス牛(肉)は、「バザテーズ(バザス牛)」「ブロンドダキテーヌ」「リムーザン」の純粋種もしくは交雑種を肥育したもの。雄も雌も対象となる(バザス牛の定義は脚注3を参照のこと)。このうちリムーザンは実際には僅かとのこと。

(左から)ボースラメール、バザス牛、ブロンドダキテーヌ

本日のメニュー

お皿の上に咲いた桜のよう。ミルクフェッドの子牛独特のピンク色。

ミルクフェッドヴィールは火加減が難しそうだ。これはストライク。

見事に真っ赤なお肉。

フランソワさんの火入れによるもの。日本式とは違うらしい。

3〜5は直球の「塊焼き」でした。

参考文献

エモントレーディングカンパニー:

http://www.bonappetit-net.com/top.html

石塚奈帆美さんが代表を勤めるヨーロッパを中心とした食材輸入会社・エモントレーディングカンパニーの公式HP。バザス牛の歴史等、脚注の記述は、このHPを参考にさせていただいた。

牛肉の輸入規制についてはこちらのHPが分かりやすい

政府広報オンライン:

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201308/2.html

ただし、記述が古く、例えば、国内規制のうち「健康牛のと畜時検査」は「48か月齢以上」とされているが2017年4月1日から月齢撤廃されている。

格之進 HP:

http://kakunosh.in/

脚注

1 バザス牛の肥育地域は、主にジロンド県、ランド県、ジェール県、ロット・エ・ガロンヌ県の一部。

2 バザス牛の歴史は13世紀に遡り、当時の「謝肉祭」に飼育業者が神への忠誠を誓うため村の司教に献上して牛肉として、最高級にあたる「ブロンド・アキテーム種」「バザス種」を選び肥育したことが始まりとか。

3 IGPにおける「バザス種」の定義。①品種:バザス種とブロンドダキテーヌ種で、性牛は雄牛1300〜1600kg、牝牛850〜1100kg。②飼料:シリアルとほし草をベースにした飼料。③肥育期間:5〜13か月。④熟成:最低10日間。⑤特徴:バランスの良い骨格に厚く丸みを帯びた筋肉がついており、霜降り肉と繊細な繊維が格別で、肉はとても柔らかく、味わい深い。

4 仔牛肉(Veal、veau):仔牛肉全般を指す言葉で、通常は6か月未満程度の仔牛の肉。未成熟なため肉が柔らかく「牛臭さ」がないため、淡白な味わい。ミルクだけ与えたものを「ミルクフェッドヴィール(ホワイトヴィール)」と区分する。これは更に肉色が白っぽく、淡泊な味で「高級食材」として知られるが、我が国では生産量が少なく海外からの輸入に頼っている。なお、一般的な「ミルクフェッドヴィール」は母乳ではなく、ミルク成分からなる「代用乳」という飼料を与えられる。

5 BSE規制(輸入規制)。

白金豚と梅山豚

要約

第5回肉肉学会のお題は、初めての豚肉。「白金豚」と「梅山豚」。

「白金豚」(はっきんとん)は岩手県花巻市の高源精麦(株)のブランド豚肉。名前の由来は花巻市ゆかりの作家・宮沢賢治の「ブラン豚農学校の豚」という小説からとか。

「白金豚」は、品種(三元交配)、給与飼料等に独特の工夫をして、東日本でもかなりの人気を誇るブランド豚肉となっている。最近は水田転作で生産された子実用トウモロコシ1や稲SGS2の利用や豚肉の台湾への輸出についてもチャレンジしている。

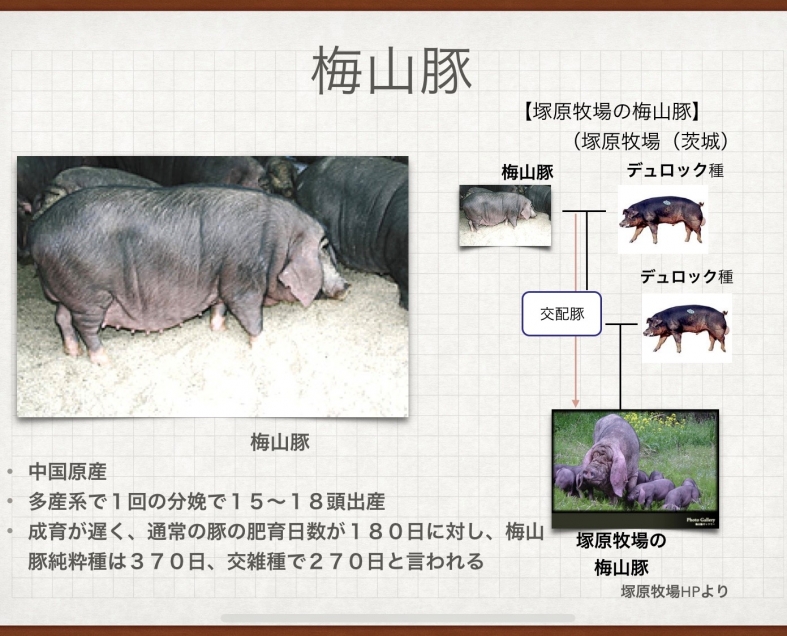

「梅山豚」(めいしゃんとん)は中国原産の豚で、1腹当たりに出産する子豚の頭数が多い特徴があり、我が国には繁殖成績の改良用に導入されたが、豚肉としての生産性が低いため、コマーシャル用にはほとんど利用されていない品種である(日本では2か所のみ3との報告がある)。

茨城県境町の塚原牧場では、梅山豚の雌豚にデュロック種の雄豚を交配したF1、及びこのF1の雌に更にデュロック種の雄を交配した豚を肥育している。また、高源精麦さんと同様、子実用トウモロコシの栽培にも熱心に取り組んでいる。この日は塚原さんが急遽、来られなくなってしまったのが残念でした。

写真左:高源精麦社長高橋誠さん

写真右:格之進社長の千葉さん

「白金豚」の概要

高源精麦(株)の高橋誠さんに「白金豚」のプレゼン、原田前農水省畜産部長4が日本の豚肉生産の概要と、塚原さんに代わって「梅山豚」の説明をした。

? 牧場の概要

「白金豚」を生産している高源精麦さんの養豚場は岩手県花巻市に所在し、母豚の受胎・出産が行われる「分娩舎」、生まれた子豚が離乳期を送る「離乳舎」、離乳した子豚を肥育する「肥育舎」と豚の成育ステージ5に合わせて生産農場を移るシステムをとっている。これは主として衛生対策のためである。

「精麦」という社名だが、養豚には昭和33年から関わっているとのことで永い歴史を有し、「白金豚」(別名「プラチナポーク」)としても「ブランド豚」の草分け的な存在。「白金豚」は小売りをせずにレストラン・ホテル等(自社レストランを含め)への卸売りを主体に宅配等による直接販売をしていることに特徴があり、「花巻」(岩手)に行かないと食べられない豚肉としての有利性を構築している。

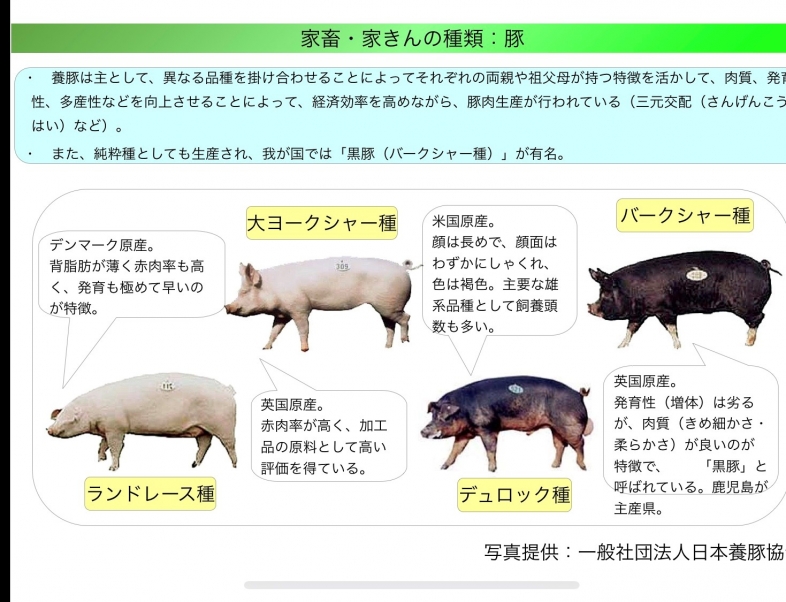

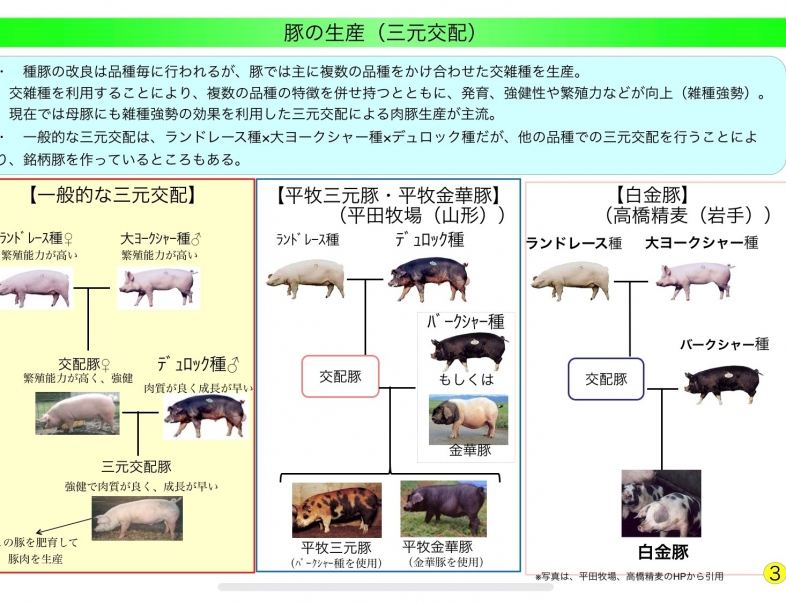

? 品種の特徴

我が国の豚肉のほとんどは「三元豚」(LWD=ランドレース大ヨークシャーデュロック)であるが、白金豚はLWB(ランドレース大ヨークシャー黒豚(バークシャー))という交配に特徴がある。 豚の品種の特徴、一般的な三元豚、「白金豚」の交配の特徴については次の図を参照のこと。

「梅山豚」の概要

?梅山豚の特徴と塚原牧場の交配方式については、次図を参照のこと

本日の食材

白金豚と梅山豚それぞれ同じ部位を同じ料理にして食べ比べるという趣向で、シャルキュトリも豚肉らしいチョイスとなった。

白金豚vs梅山豚のメニュー

1:前菜(シャルキュトリ)

バラ肉等をラードの中で煮たパテみたいな料理。

備えのパンにのせて。

生ハム(ヒレ肉)

ヒレ肉の生ハムには意表を突かれた。

しっとりした食感。

ジャンボンブラン

モモ肉のハム。これは王道ですね。

重量感も味もどっしり。

パテグランメール(梅山豚のみ)

おばあちゃんのパテ、といわれる

定番シャルキュトリ。

ピクルスとオレンジのコンチュール

2:サラダ

豚バラ肉を揚げたサラダ。

マンゴーのヴィネグレットソース

3:メイン

参考文献

白金豚公式サイト:

http://www.meat.co.jp/main.htm

岩手食材発信プロジェクト(高橋誠さんインタビュー):

http://www.jr-morioka.com/shoku.project/primary/5.html

塚原牧場(梅山豚)公式サイト:

http://www.meishanton.com/

格之進 HP:

http://kakunosh.in/

脚注

1 子実用とうもろこし とうもろこしの子実のみを収穫・乾燥した飼料で、輸入されるとうもろこしはこの形態。我が国での飼料用とうもろこしは、ほとんどが未成熟の子実と茎葉を混合した「コーンサイレージ」として牛の給与飼料として利用されるため、あえて「子実用とうもろこし」として区分している。実だけなので、牛だけでなく、豚、鶏にも給与でき、栄養価が高い。一方で、我が国では気候条件の違い、畑等の規模の違いから、輸入とうもろこしとの価格差が大きく、「転作助成金」のような一定の補助金がないと継続的な作付けは難しい。

2 稲SGS 飼料用米は、転作作物でも稲作並の所得を補償する「経営所得安定大作」の実施により、輸入とうもろこしと同程度の価格で畜産農家への供給が可能になり、作付けが拡大し平成29年度は約92千?と、25年度(約22千?)の4倍強に拡大。一方で、食用米と同等の乾燥経費がかかることから、乳酸発酵させて嗜好性と貯蔵性を高めることで畜産農家が生産利用しやすくすることも可能。このように飼料米を乳酸発酵させたものを「Soft Grain Silage」(ソフトグレインサーレージ)と言い、SGSを略称される。

3 梅山豚の飼育状況

正確な統計はないが、我が国では塚原牧場と、熊本県の養豚場の2か所で計200頭程度飼育されているといわれる。

4 肉肉学会の現在の原田理事長は、この5回目から参加で、この時点ではまだ、お客さん的な扱い。

5 豚の成育ステージ 肥育用の豚は、「母豚」の妊娠期間114日を経て生まれ、「子豚」として3か月程度(生後3〜4週間で離乳)過ごし、「肥育豚」としてさらに3か月強過ごし、114kg程度で出荷される(黒豚等は肥育期間が長い)。農家により、「母豚」、(離乳)、「育成」、「肥育」などの各段階で別の豚舎で飼育する場合がある。

熟成肉をおいしく楽しむには、スパークリングウォーターが相性抜群って本当ですか?

株式会社門崎 代表取締役千葉 祐士(左)と、「い・ろ・は・す」ブランドマネージャー東條 渚(右)

熟成肉専門店『格之進』の各店では、日本コカ・コーラの天然水ブランド「い・ろ・は・す」のグラスボトル入り炭酸水「い・ろ・は・す グラススパークリングウォーター 」の提供を開始しました。

料理の味を邪魔せず、適度に口の中をリフレッシュすることができるスパークリングウォーターを、食事をより楽しむためのパートナーとして選ぶ人が、近年徐々に増えつつあります。

しかし、数あるスパークリングウォーターの中から、なぜ『格之進』は「い・ろ・は・す グラススパークリングウォーター」を選んだのか? 代表の千葉祐士と、「い・ろ・は・す」ブランドマネージャーの東條渚さんに、熟成肉料理との相性を聞きました。

写真=村上悦子

日本のレストランには、日本の天然水を

──『格之進』でも提供を開始した「い・ろ・は・す グラススパークリングウォーター」は、どんな製品なんでしょうか?

東條 通常「い・ろ・は・す」では、6つの厳選された採水地から天然水を採水して使用しています。今回の「グラススパークリングウォーター」にはその中でも一番硬度が低い、富山県砺波(となみ)の水を使用しているんです。口当たりがやわらかく、炭酸の刺激も程よいので、おいしくお食事を楽しんでいただけます。

千葉 『格之進』で「い・ろ・は・す」を選んだ一番の理由は、日本の天然水だったからです。僕は岩手県一関市の馬喰(牛の目利きで、牛や馬の仲介人)の家の生まれで、岩手の牛の紹介からスタートした『格之進』は「一関(岩手)と東京を、食で繋ぐ」というコンセプトを掲げています。生産者、消費者を巻き込み地域創生に取り組むことが、我々の使命だと考えているんです。

お店で提供しているものは、和牛だけでなく、ハンバーグの材料になっている卵、牛乳、パン粉、塩麹も、全て厳選された国産品を使っています。生産者は皆、哲学者のように素材に向き合っている人たちばかりです。

撮影が行われたのは六本木の「格之進R +」

東條 そうですね。フランス料理にはフランスのお水、イタリア料理にはイタリアのお水、という風に選んでいるレストランが多い中、まだまだ日本のお水を使ったスパークリングウォーターは少ないのが現状です。そんな中で、日本のレストランではやはり、日本のおいしいお水を一緒に楽しんでもらいたい、という思いで、この製品が開発されました。

また、このグラスボトルは湧き出る天然水によって生まれる波紋を表現していて、デザインオフィスnendoの佐藤オオキさんに新たにデザインしていただきました。特別なシーンに寄り添うように、どんな空間にもマッチするようにデザインされています。

「い・ろ・は・す グラススパークリングウォーター」

「味をリセットする」というスパークリングウォーターの新習慣

──食事中にプレーンなスパークリングウォーターを飲む、という楽しみ方は、ここ数年で徐々に日本でも広まっているように思います。なぜだと思いますか?

千葉 食の多様化が進んで、繊細な味わいを楽しむリテラシーの高いグルメな消費者が増えたからだと思います。みなさん、味としっかり向き合っていらっしゃる。僕もお客様から学ぶことが多いですね。

東條 訪日旅行客が増えている中で、特に欧米の方はアルコール代わりにスパークリングウォーターを飲まれる方が非常に多いですから、そうした文化の伝播というのもあると思います。

それに、これまでは日本でスパークリングウォーターといったら、アルコールの割材としての需要がほとんどでした。しかし最近では、寝覚めの一杯、仕事の休憩時のリフレッシュなど、さまざまなシーンでスパークリングウォーターを飲まれる方が増えています。こうして、裾野が広がっている、ということも理由の一つとしてあげられるのではないでしょうか。

──『格之進』の料理と、「い・ろ・は・す グラススパークリングウォーター」の相性はいかがですか?

千葉 とても良いです。『格之進』で提供する門崎熟成肉は、熟成することで和牛の芳醇な香りと旨みを引き出していますが、「い・ろ・は・す」はその味わいの繊細さを邪魔しません。それに、部位の違いはもちろん、熟成の度合い、焼き方、切り方が変わるだけで味が変わってきますから、その味の違いを楽しむためにも、ぜひ食事と一緒に飲んでいただきたいです。

株式会社門崎 代表取締役千葉 祐士

東條 一品を楽しむごとに、合間にスパークリングウォーターを飲んで口の中をリフレッシュするということですね。

千葉 そうです。そうすると、それぞれの味の違いがよりわかりやすくなります。『格之進』では熟成肉の他にハンバーグも提供していますが、これも、使われているお肉の素材や、ブレンドの方法によって全く味わいが変わってきますから。

格之進で提供しているこだわりのハンバーグは、肉汁を逃さないように焼き上げるため、半分に切ると肉汁が断面を滝のように伝い流れて行く。

お肉の個性を最大限に味わうための独自理論

──『格之進』のお肉は、部位ごとに異なる焼き方の理論が確立されているんですよね?

千葉 はい、肉汁が表面にあふれてくるように焼く「プール焼き理論」、お肉の中にしっかり肉汁を閉じ込める「水風船理論」、そして、骨つき肉の骨を焼いて、その熱をお肉に伝えていく「骨熱伝道理論」などですね。

また、素材選びから、焼き方、タレの牛醤(牛肉を発酵させた『格之進』オリジナルのタレ)の開発まで、とにかくお肉の部位ごとの個性を最大限に引き出すため研究に研究を重ねています。

「水風船理論」という独自の理論に従って焼かれる霜降り塊肉

東條 そうしてお肉ととことん向き合っているからこそ、 繊細な味わいが生まれるんですね。まさに「肉博士」!

千葉 「肉おじさん」と呼んでください(笑)。そっちの方が親しみを持っていただけると思います。

東條 たしかにそうですね(笑)。

千葉 『格之進』でお客様に提供しているのは、ただのお肉だけではなくて、味覚の新しい体験、まさにアドベンチャーです。そのパートナーとして、程よくリフレッシュができる「い・ろ・は・す グラススパークリングウォーター」はぴったり。より多くの方に、お肉の多様な味わいを体感していただきたいですね!

ちば・ますお / 1971年生まれ。岩手県一関市出身。牛の目利きを生業とする家に生まれる。27歳で「一関と東京を、食で繋ぐ」ことをビジョンに掲げ、1999年4月岩手県一関市にて『焼肉屋 五代格之進』を創業。

2008年10月に株式会社門崎を創設し、和牛の生産を通して日本を盛り上げたいと考え、熟成肉生産の先駆者であり、和牛の魅力を表現する食のバリエーションを次々と開発し、提供。

とうじょう・なぎさ / 2016年日本コカ・コーラ入社。マーケティング本部にて「い・ろ・は・す」ブランドのブランドマネジャーを務める。

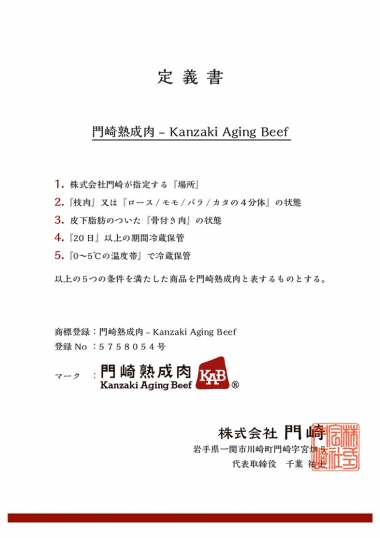

熟成肉とは

熟成肉と熟成の仕方について

熟成肉とは、一定期間低温で保存した肉で、肉の質感、味が変化することでおいしくなると言われている。食肉は、死後硬直後、酵素の働きで保水性が高まり、アミノ酸やペプチドが増加して味、香りがよくなると言われている。 ここ数年の熟成肉ブームの始まりは、赤身肉をやわらかくおいしくする技法として、アメリカから日本にも上陸し話題となった“ドライエイジングビーフ”から。実は熟成肉についての公式な定義は、まだ日本にはないが、熟成方法は4種類ほどに分けられる。 一つは、アメリカから上陸した“ドライエイジング”。二つ目は、日本の伝統技法“枯らし熟成。そして真空パックして保存する“ウエットエイジング。4つ目は、チーズやヨーグルトなど乳酸菌を付着して熟成させる”乳酸菌熟成。技法も違うのでそれなりに味わいが違うとも言われている。ドライエイジング

チルド状態(0〜1℃)の冷蔵庫内で、肉に風を循環させながら乾燥熟成する技法、ドライエイジング。アンガス牛のように歯ごたえのある赤身肉を熟成することで、やわらかくナッツのような香ばしい香りのお肉に仕上げるテクニック。アメリカでは、アンガス牛の比較的霜降りが多い部分(サーロイン)を熟成するが、和牛の霜降りほどではなく、かなりイメージが異なる。 和牛の霜降り肉は、脂肪が多いのであまりドライエイジングには適さないと言われている。が、和牛でも脂の少ない赤身肉、肉が固くなってしまった経産牛(出産経験のある牛、主に乳牛)には効果的で、やわらかくなり、うま味がアップする。枯らし熟成

ウエットエイジング

ウエットエイジングは、もともとは輸送する際の肉の劣化を防ぐための、保存方法。それが、肉を数日寝かせると肉質がやわらかくなり、うま味が増すことがわかり、ウエットエイジングと呼ばれるようになったと言われている。けれど、元々保存が目的なので、お肉はやわらかくなるが、うま味はドライエイジング、枯らし熟成と比べると、それほどアップするわけではなく、熟成香もない。まして、お店に経験と知識がないと、熟成と劣化の区別がつかないこともあるので注意が必要。熟成すると味が変化する!?

肉を熟成するとおいしくなるのは、たんぱく質(肉自体)が自己消化することにより、ペプチド(2つ以上のアミノ酸が結合したもの)に変質し、そこでピラジン類が発生。このピラジンが、加熱することで香ばしい香りを発生し、その香気が、おいしい!と実感させると言われている。ドライエイジングのお肉が香ばしくおいしいと言われるのも、このピラジンの影響と言える。 けれど熟成肉は、旨味成分、アミノ酸がたくさん生成しているからおいしいというわけではなく、科学的に見ると実は、熟成肉のアミノ酸量はそれほど多くない。けれど、加熱するとピラジンという成分が発生し、香ばしい香りがし、それが一層おいしい! という実感となることがわかってきている。 (元農研機構(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構)の渡邊彰先生の論文より)熟成肉を味わうなら、塊焼きが一番!

熟成肉は、通常のお肉と比べると水分(正確には自由水のことで、食品中の成分と結合せず、移動することができる水。蒸発したり、凍ったりする)が減っているので、その分うま味が強く、味わいを濃く感じる。ただ、水分が少ないので、焼くと水分=肉汁が少なくなってしまう可能性がある。だから、できるだけ、火があたる表面積を最小になるように焼くのが熟成肉を焼くコツ。 焼肉店では、薄切りで提供するお店が多いが、熟成肉を食べるなら、塊焼きが絶対おススメ! 肉の表面6面をカリッと焼いて、じっくり中に火が通るように転がしながらミデアムレアに仕上げる。うま味と肉汁がぎゅっとつまったお肉が堪能できる。 また、薄切りの場合は、お肉を6枚くらい片面焼きし、積み上げひとつの塊を作る。その塊のまま、側面をさっと焼けば出来上がり。食べるときは、1ずつバラバラにして食べれば、肉汁を逃すことはありません!

熟成肉は、家庭の冷蔵庫ではできない

お肉をただ冷蔵庫で寝かせれば、熟成肉ができるわけでない。冷蔵庫で入れたままでは、腐敗するだけなので要注意! 熟成肉は、専用の冷蔵庫、貯蔵環境が整っていないとできません。熟成肉の基準

熟成肉の規定は、まだ日本にはありません。ただ日本ドライエイジングビーフ普及協会では、アメリカのドライエイジングの規定を参考に一定の基準を設けて普及活動をしている。けれど、どのお店や業者もそれに準じているわけではなく、また熟成方法も枯らしやウエットなどいろいろあるので、販売者が自主的な判断で熟成肉を扱っているというのが現状。そのため、本当に熟成している肉なのか? という断言できるものがないのが問題となっている。 また、経験の少ない取り扱い業者には、熟成と腐敗の区別が曖昧なこともあるので、行政も基準作りの準備が必要と調査を始めている。お肉の表情を熟成で豊かにする

\ 格之進レストランで最高の一皿を /

肉おじさんオススメの熟成肉が食べられるお店

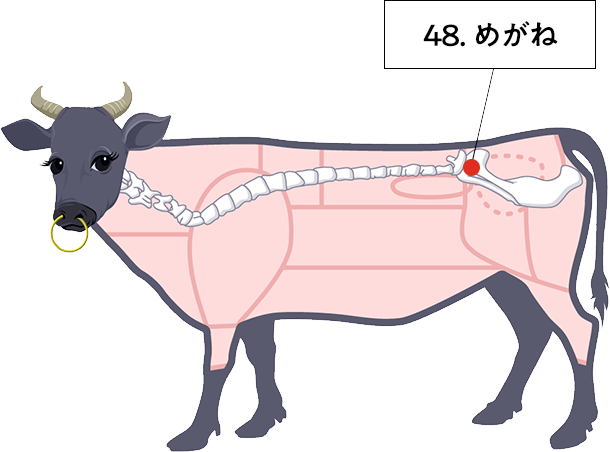

牛肉の部位「めがね」の肉言葉

この部位を購入

商品在庫について

※牛1頭から取れるお肉の分量が部位によって異なるため、部位ごとに在庫数が限られております。当社では、定期的に在庫状況を確認しておりますが、ご注文のタイミングによっては在庫切れとなり、該当部位のご注文を取消させていただく場合がございます。何卒ご了承くださいますようお願いいたします。

肉言葉

お眼鏡にかなう

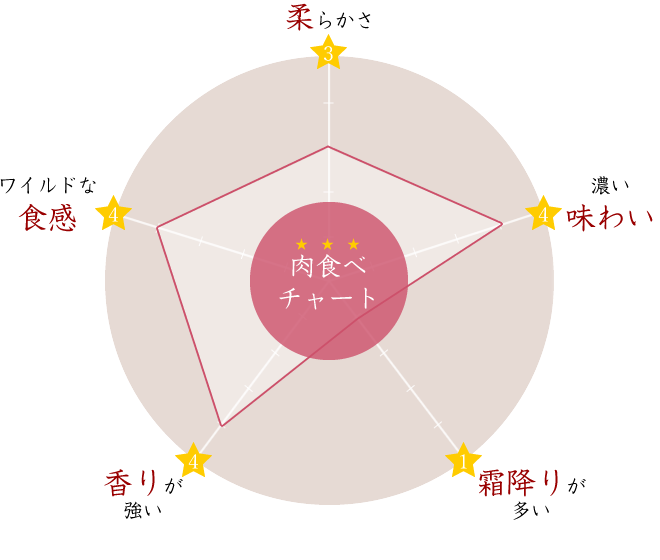

肉食べ四十八手

メガネのレンズに似ている牛の骨盤内の希少部位。

負荷がかからないので、非常に柔らかい。

格之進なら熟成肉の希少部位が食べられる

「格之進」のお肉は、すべて枝肉一頭買いです。

牛のいろいろな部位を食べることができる醍醐味は、和牛だからこそ。

「格之進」が一頭買いする理由の一つとして、ほどよい脂があり、どの部位を焼いてもそれぞれの部位の個性、味わいを愉しめ、美味しく食べられる和牛だからこそ。そして、繊細な作業ができる日本人だからこそ、このような和牛を提供できるのです。

元々日本人は、素材の味を楽しむ食文化を持っていたので、牛肉の細かな部位の味の違い、食感の違いを楽しむことができたのだと思います。

和牛のパーツ名を覚え、どこのあたりの肉か確認するだけでも楽しいですよね。

そう、あなたももう肉の“変態”の仲間入りです。

この部位を購入

商品在庫について

※牛1頭から取れるお肉の分量が部位によって異なるため、部位ごとに在庫数が限られております。当社では、定期的に在庫状況を確認しておりますが、ご注文のタイミングによっては在庫切れとなり、該当部位のご注文を取消させていただく場合がございます。何卒ご了承くださいますようお願いいたします。

T / Lボーンステーキ

T / Lボーンステーキ 塊焼コース

塊焼コース おまかせコース

おまかせコース ハンバーグ

ハンバーグ 格之進サラダ

格之進サラダ

牛の骨盤まわりのお肉。

切り出した形が、メガネに似ているから「めがね」と呼ぶ。

めがね肉は筋が中に入っているがとても柔らかく、加熱しても適度な噛みごこちがあり。

骨盤にコバンザメのようにピタリと密着しているので骨から旨味をダイレクトに受け取っているため、ステーキで焼くとよりふくよかな味わいを楽しめる。