お肉は、調理法でおいしさが変わる

“実験美学”という言葉をご存知でしょうか?

人が芸術に感じる美について、様々な自然科学的な手法で、芸術の中にひそむ秩序や法則を解明しようとするもの。歴史的には心の科学である実験心理学と兄弟のような関係です。実験心理学での大切な分野である心理物理学の生みの親、フェヒナーが実験美学も提唱したからです。

実験美学では1970年代に、バーラインが、「芸術作品のなかに含まれる特徴の程度が一番心地よいのは、情報量が多すぎず、少なすぎない、中程度の範囲にあるときである」ということを示しました。

例えば、情報量でなくても、音楽を鑑賞したときに音の大きさは大きければ大きいほどいい、というわけではないでしょう。ようは過不足がない程度というバランスが大事なのです。

そして、この実験美学ですが、実は、食べることにもあてはめることができるのです。

人は、お肉を食べるとなぜおいしいと感じるのでしょう?

お肉だけでなく、おいしいものを食べると幸せを感じるのでしょう?

味覚についての研究はかなり進んでおり、和食のおいしさにとって欠かせない「うま味」の成分や、お肉の熟成でうま味成分がどのように変化するのかが見出されるようになってきています。けれど、食品に対して感じるおいしさは、人それぞれの嗜好の問題なので、最終的には人の感情です。食品そのものの化学的、物理的特性や、それを味わう人間の感覚や心の特徴の両者で食べるときの人の心を明らかにしようとするのが私が研究をしている「食の心理学」です。芸術に感じる美も感性や嗜好の問題なので、食べ物の味も同じ理屈で考えられることも多いのです。そこで実験美学の理論が適応できそうです。

うま味成分などの物質の量に対する動物行動や、受容体(味のセンサーのようなもの)の活動を物差しとした研究では、うま味が多ければ多いほど、おいしいと感じることを前提としているかのように見えます。このような実験では、いい結果が出やすい範囲の物質量のところだけを扱うことが多いと聞きますがそれが一因かもしれません。でも、実際に自分の体験で考えるとあてはまらなくないでしょうか? 味覚で考えると食品も塩辛ければ塩辛いほどおいしい、というわけではないですよね。極めて強い塩味に対しては痛みを感じる受容体も反応してしまうようです。このように、食でもなにかの物質の量が高ければ高いほど良く感じる、というわけではなさそうです。これは先ほどの実験美学の考え方とよく似てますね。これは具体的な食品にも当てはまります。

例えばお肉。

和牛がおいしいと言われるのは、脂肪交雑(サシ)が多く、調理しても柔らかく、濃厚なうま味があるから。とはいえ、詳しく調べてみると、お肉を焼いて食べた場合、脂肪含量36%くらいのものが最も好まれ、おいしいと評価されるという結果がでています(日本女子大学:飯田文子先生「官能評価学会誌Vol.20.No.2「牛肉の食味評価」より」。この実験の結果は、牛肉の客観的な特性の評価をしっかりとできる方々においしさの評価もしてもらった結果をまとめたものです。

脂肪の量とよく知られている和牛の等級は関係しています。脂肪の量が十分にないと等級が上がりませんので。脂肪含量36%は、等級でいうと3等級と4等級の間くらい。高級でおいしいと言われる5等級ではないのです。これこそ、等級の高さではなく、人の嗜好をできるだけ客観的に測定した結果なのです。

ただ、これは焼いたお肉の場合で、実は調理法によっては、評価が変わってくることも飯田先生の研究で示されています。

和牛といえば、すき焼きは代表的なメニューですが、すき焼きの場合は、より脂の多いお肉つまり、5等級に近いお肉の評価が高く、等級が下がるとおいしさ評価が落ちるのです。焼くのではなく煮熟(煮詰めること)する料理には、脂肪含有が多い方が、ほどよく脂も煮溶け、やわらかくおいしいという嗜好になるのです。たぶん、おいしさを感じるピークが煮熟の場合は、焼成の場合よりも等級が高いほうへシフトするのでしょうね。

ステーキで食べる場合は、2等級や3等級のお肉の方が、好まれることもあります。

調理法によって、食べる量も変わります。私はステーキはちょっと噛み応えがあるのが好きで、たくさん食べたい! 派なので、脂も少し控えめがおいしいです。お肉のおいしさの感じ方は違うのです。ちょっと面白いですよね。

“味”おじさん=和田有史

立命館大学 食マネジメント学部教授 副学部長

1974年静岡県生まれ。

農研機構(農業・食品産業技術総合研究機構) 食品総合研究所主任研究員等を経て、2017年より立命館大学教授。博士(心理学)。専門官能評価士。専門は実験心理学。

”食”をモチーフに多感覚知覚、エキスパート知覚、消費者認知などの研究を行い、人の心のメカニズムの解明とその知見に基づく応用技術の開発を目指している。

所属学会:肉肉学会(理事)、日本官能評価学会(理事)、日本基礎心理学会(理事)、日本認知心理学会、日本心理学会、全日本・食学会

美味しいすき焼き

すき焼きの起源

すき焼き(すきやき・鋤焼)はお肉を醤油と砂糖で焼いたり煮込んだりする料理ですが、関東風と関西風ではその調理方法も大きく変わってきます。

すき焼きの起源は江戸時代にまでさかのぼります。

江戸時代。文化元年(1804年)の『料理談合集』と呼ばれる今で言う江戸時代のレシピ本にも、具体的に「鋤焼き」に関する記述が見られるのです。

使い古した鋤を火にかざして鴨などの鶏肉や鯨肉、魚などを加熱するいわゆるグリルする焼料理であったことが記されています。

すき焼きの語源はこの江戸時代に農夫が仕事で使う鋤を使って具材を焼いたという説と、すき身(魚や肉などを薄く切ったもの)の肉を使うことから「すき焼き」と呼ばれるようになったという説と大きく2つの説に分かれています。

関東の牛鍋 関西のすき焼き

いわゆる関東風のすき焼きは割り下で煮る感じで作る牛鍋スタイルですが、関西のすき焼きは最初に肉を焼きつけて、後から砂糖や醤油などを入れる「焼く」スタイルです。

日本で最も古い「すき焼き屋」は京都が発祥であると言われています。もちろん関西風のすき焼きで、江戸時代末期にはお店があったと言われています。一方、関東で牛鍋が誕生したのも幕末で文久2年(1862年)。横浜の入船町で「伊勢熊」というお店が誕生しました。

一般的に牛鍋は明治になって広まったと言われていますが、江戸時代末期には関東にも牛鍋専門店があったと言われています。

ご存知の通り、江戸時代は仏教色が強かったため食肉は禁忌とされてきていました。

ただ、珍味としてこっそりと食べる習慣は当時からあったようです。

明治になって文明開化で肉食が解禁されて牛鍋屋は関東圏に多く誕生しました。

そして、明治5年に明治天皇が初めて牛鍋を食べたことから一気に牛肉を食べる文化が関東に広まったと言われています。

ちなみに関西風のすき焼きが関東に広まったのは関東大震災がきっかけだっと言われています。関東大震災を契機に関西の商売人が様々な形で関東に進出してきます。

そのさいに関西風のすき焼き屋も関東に一気に広まったと言われているのです。

関東風と関西風。どっちが美味しい!?

関東風のすき焼きと関西風のすき焼き。どちらが美味しいか?よく議論になったりもしますが、これは個人の好みの問題になります。

ただ、シンプルな味付けで肉の旨味を味わうことに特化しているのは関西風のすき焼きです。関東風のすき焼きは煮込むことで肉の旨味が逃げてしまい、水分が奪われて肉が固くなってしまうのです。

ただ、関東風のすき焼きでも肉を少量ずつ入れて火が通った順に手早く食べたりと工夫をすることでお肉を美味しく食べれたり、肉の旨味が野菜にも伝わりやすかったりと行った良い面もあるのです。

昔から幸せの象徴であったすき焼き。

せっかくだから美味しく食べたいですよね。

すき焼きにオススメの具材(材料)

一般的にすき焼きには薄切りにした牛肉が用いられます。

すき焼きにオススメの第1位から第3位までとその他の代表的な肉の部位を紹介します。

おすすめ第一位=サーロイン

シルキーな上質な脂質の霜降りでお肉の王様とも呼ばれている大道の味わい。しっかりとした甘みと赤肉の旨味。薄切りであればとろけるような食感をしっかりと味わえる部位です。

おすすめ第二位=リブロース

きめ細かな肉質で、霜降りのロースはすき焼きにベストマッチのお肉です。溶け出した上質な脂は上質な出汁となって一体化しますし、肉質はとても柔らかく旨味や甘味をしっかり感じることが出来ます。

おすすめ第三位=カタロース

ハネシタと言うさっぱりした脂の綺麗な霜降りの部位と味わいが濃く繊維質の感じるカタロースの芯の部分が同時に楽しめる部位で、さっぱりした脂と味わいの深いカタロースの芯の部分を同時に味わえることにより味覚のグラデーションの幅が広いので味わいを楽しめる部位です。

バラ肉

繊維が多く、キメ粗いですが、濃い味わいですき焼きにすることで脂がトロリと溶け出す美味しさが楽しめます。関東風の場合、煮込みすぎると固くなりやすいので注意が必要です。

モモ

ロースに比べるとあっさりとした味わいです。さすがにとろけるような食感はありませんが赤身特有の旨味をしっかり感じることが出来ます。

野菜

ネギ、ハクサイ、シュンギク、シイタケ、焼き豆腐、シラタキ、麩等が一般的には用いられます。

また、すき焼きは地方によって様々な進化を遂げています。北海道や関西ではたまねぎを入れるのが定番と言われています。牛肉が高価だった東北地方や北陸地方では豚肉を入れるのも一般的です。

その他、地方によってはお餅、ゴボウ、大根、トマト、じゃがいも、はんぺん。〆にラーメンを入れたりと様々な楽しみ方があるみたいです。

すき焼きのタレ・割り下のオススメ・レシピは!?

すき焼きに使う割り下(「割り下地」の略)とは、だし汁に醤油、みりん、砂糖、塩などの調味料を加えて煮立てた汁のことを言います。

一般的にすき焼きのタレというのも割り下と同じ意味合いをもっています。

明治28年創業のすき焼き、しゃぶしゃぶの専門店である人形町今半は創業以来変わらない割り下の黄金比率があるそうです。

「醤油4:みりん3:砂糖2:水1」といわれるその黄金比率で割り下を作るととても美味しい割り下が作れるとのことです。

昆布だしとこの比率さえ守れば美味しい割り下の完成です。後は好みでちょっとずつ割合を変更しても美味しくいただくことが出来ますね。

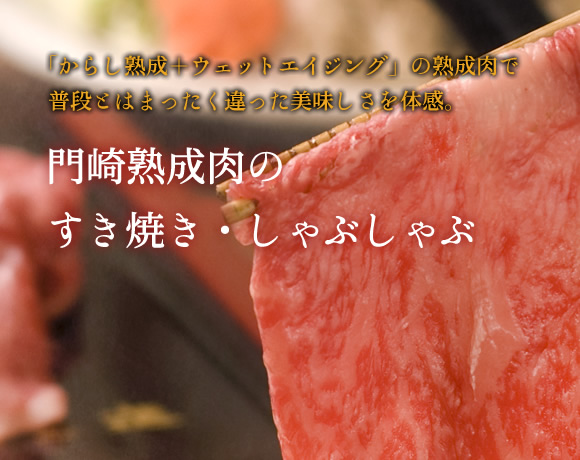

本格的な熟成肉で格之進のすき焼きを楽しもう

一般的には熟成肉よりもフレッシュなお肉のほうが見た目がキレイな薄いピンク色をしているため、「すき焼・しゃぶしゃぶ」用のお肉としてはフレッシュのお肉のほうが多く使われがちです。

すき焼きのお肉。熟成肉の専門店である格之進ではもちろん「からし熟成+ウェットエイジング」でしっかりと熟成されたお肉です。

普段召し上がっていただいているフレッシュなお肉とはまた違った新しいお肉の表情を見つけることができるはずです。食感、旨味、風味、甘さ、香り。しっかりと変化した門崎熟成肉はすき焼きのお肉としても大変美味しくご賞味いただけます。

肉おじさんの手切りすき焼き

ちなみにすき焼きを最も美味しく食べるためには「手切り」ですき焼きのお肉を切ることも重要な要素です。

職人が包丁を使って均等な暑さでカットすることを「手切り」といいますが、ほとんどのすき焼き屋さんでは肉を均等な薄さで切ってくれるスライサーという機械を使うか、予めスライサーで薄切りにカットされた状態で納品されたお肉を使っています。

一般的なスライサーでお肉を切った場合、お肉の繊維や柔らかさやそのお肉の個々の筋組織の結束状態(硬さ)や霜降りの入り方によって最適な力加減でカットすることによりお肉の細胞が綺麗な状態で切り分けられるのでお肉へのストレスが最小で済むことによりお肉の肉汁が流出しにくくなりお肉の旨味を最大の状況で愉しむことができます。そうするとお肉の素晴らしさを逃さず愉しむことができます。

スライサーでカットするとお肉にとって部位ごとに最適な力でカットされる設定になっていない限り、機械の一定の力でそのお肉の部位に特徴に関係なくカットするため、そのためお肉の繊維が押しつぶされてしまったり、必要以上に摩擦が起きてお肉にストレスを与えてしまうことがあります。霜降りの溶けやすい脂は摩擦で一度溶けた後に再度固まってしまうことがあるのですが、その際に出てしまう脂カスがアクの出る要因にもなりやすいと言われております。 お肉のことをしっかりと理解した職人が手切りでカットをする場合、お肉の状態や部位の抵抗に合わせて強弱をつけて切ることができるのです。

必要以上に摩擦が起きないように切ることが出来、繊維も押しつぶされにくいです。

最もお肉にストレスをかけないようにカットすることができるのが手切りすき焼きだと思っております。

肉おじさんオススメのすき焼き専門店

浅草ちんや

1880年(明治13年)に創業の老舗。高級黒毛和牛の熟成肉を使ったすき焼きをいただけます。

住所:〒111-0032 東京都台東区浅草1-3-4

URL:http://www.chinya.co.jp

人形町今半

近江牛を東京で広めた老舗の銘店。とろけるような脂肪の柔らかさに拘った牛肉を楽しめます。

住所:〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-9-12

URL:https://www.imahan.com

銀座吉澤

松阪牛を東京でブランディングした老舗銘店。こだわりの松阪牛を楽しめます。

住所:〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-19

URL:http://www.ginza-yoshizawa.com

門崎熟成肉のすき焼きを食べることができる店舗

熟成肉ならではの深い旨味と味わい深いコクが特徴の 門崎熟成肉を使ったこだわりのすき焼きを楽しめます。

格之進自慢の一品です。

格之進82

住所:東京都港区六本木7-14-16 六本木リバースビル

URL:https://kakunosh.in/restaurant/kakunoshin-82.html

丑舎格之進

住所:岩手県一関市川崎町薄衣字法道地21-16

URL:https://kakunosh.in/restaurant/ushiya-kakunoshin.html

門崎熟成肉 すき焼き用のお肉はオンラインストアで購入できます

ハンバーグと日本の食文化

日本の食文化となったハンバーグ

日本でハンバーグが食べられるようになったのは、文明開化で洋食が食べられるようになった頃のようですが、家庭の味になったのは戦後のこと、1960年代あたりのようです。1971年には、マクドナルドが日本に上陸し、誰もが知る、大人も子供も好きな人気メニューになっていったのです。

とはいえ、海外では、ハンバーグステーキというものはほぼなく、欧米ではハンバーガーが主流です。そもそもハンバーガーのお肉は、牛肉100%でひき肉を固めたパティと言われるもので、日本のハンバーグのように玉ねぎや香辛料、パン粉や牛乳などで調味したものではないのです。

日本のハンバーグは、ラーメンやとんかつのように、海外から渡来した料理を日本人の嗜好に合わせて最適化したものなのです。

ハンバーグは日本の味!?

その味作りの原点になるのが、日本人独特の口中調味という食べ方。

日本人には、白いごはんを食べながら、魚を食べ、煮物を食べ、口の中でいろいろな素材を混ぜ合わせながらおいしさを調整して味を楽しむという習慣があります。いわゆる三角食べといわれるものです。日本のハンバーグも格之進のハンバーグも、ひき肉だけでなく、玉ねぎやパン粉、スパイスなどが入っています。ハンバーガーの具材がお肉に混ぜ込まれている、そう考えると、ハンバーガーを調理したものが、日本のハンバーグなのではないかと考え、日本人が好きな理由ではないかとーー。日本人が受け入れて日本人の嗜好に合わせ、融合させる適正化したものがハンバーグだと思います。

そして、和牛を含む国産牛の肉質の向上がより日本のハンバーグを進化させおいしくさせたと思います。また、日本のハンバーグと、いわゆる海外のハンバーガーのパティとの大きな違いは、豚肉のおいしさも合わせた合挽き肉を使用する場合が多いことも大きな要因。海外の食肉事情を見ても、牛と豚の合挽き肉というカテゴリーがあるのは、日本だけの食肉文化なのです。

日本のハンバーグは、日本風に調理したもので欧米にはないものです。寿司が海を渡り、アボカドやサーモンを海苔巻きにしたカリフォルニアロールが日本に逆輸入したように、日本のハンバーグが、アメリカに渡ることもあるかもしれません。ハンバーグはまだまだ進化しています。世界の人たちが「おいしい」と言われるハンバーグ作りに、格之進は挑戦していきたいと思います。

ハンバーグのプロフェッショナル!

格之進のハンバーグのレシピ(作り方)

格之進のハンバーグは、国産牛+白金豚を中心とした「金格」、和牛+白金豚の「白格」、和牛だけの「黒格」の3種類。

ハンバーグというと、ステーキやすき焼きなど、メイン料理のあまったお肉や硬く扱いに手間のかかるスネ肉など、いわゆる端肉を使って作るものというイメージもありますが、格之進では、ハンバーグに適した部位を厳選してミンチにしています。一頭買いをしているので、あらゆる部位を使うことができるからこそのこだわりです。

また白金豚は、引き合いの少ない腕肉とモモ肉をあえて使用しています(豚肉は、ロース、バラの需要がほとんどなのです)。これは生産者の都合にあわせたものでもあります。また、赤身と脂のブレンドも、お肉をしっかり見極めながら職人が絶妙な配合でお肉をカットしています。

そして、切り刻むのではなく、お肉の繊維の方向を的確に縦に切断しながら細かくカットしてミンチにします。豚ひき肉と調味料を合わせる時もしっかり混ぜ合わせますが、練りの行程は極力抑えて、お肉にストレスを与えないように作っているのです。

それは焼いても、加工してもお肉にやさしく向き合うことが大切と考えているからです。

ハンバーグに使われる材料は、厳選された素材

岩手は南部杜氏と呼ばれる流派があるほど日本酒造りが盛んなん土地で、2011年秋に開発された麹菌が黎明平泉です。

牛乳は、あの不二家のミルキーの原料ともなっている一関市大東町にある不二家乳業のものを。一関にある共栄フードは、年間18万トン(岩手の工場のみ)のパン粉を専門に作る、日本一の規模を誇る会社です。そんな大きな会社が、格之進のハンバーグのために、専用のパン粉を作ってくれているのです。

お肉も塩麹も牛乳も塩も、そして卵も岩手産。岩手の食材で岩手で作られているのが、格之進のハンバーグです。

その黎明平泉でメダカ米を発酵させて出来た米麹に三陸の海水を昔からの製法、薪窯直煮製法で復活させた天然塩「のだ塩」を使用してオールいわての塩麹を自社で製造しておりこの塩麹が素材を活かしたハンバーグの味わいを支えております。

ハンバーグのソースについて

格之進のハンバーグは、ソースなどをつけることなく、そのまま食べても十分満足していただけるお味に仕上げています。そのポイントは肉汁にあります。塩麹を使いお肉の旨味を引き出すこと、そして和牛の脂で旨味をさらにプラスしているからです(和牛の脂は、本当に味が濃く旨味がすごい!)。だからハンバーグを切るとジュワッと肉汁が溢れます。

これは、ハンバーグの中にソースが入っているようなもので、このジュがあるのでそのままでも十分味わえ、ごはんとの相性も抜群なのです。

とはいえソースとの相性ももちろん◎

定番のデミソースもいいですが、玉ねぎのすりおろしと醤油の和風ソースは、特にオススメです。

ハンバーグの味を決める牛脂

格之進のハンバーグには、牛脂が味付けのひとつとして入っています。とはいえ、ただ脂を入れればおいしくなるわけではありません。

牛肉の脂は、それぞれの部位によって動きが違う(それぞれにかかる負荷が違う)ので、脂肪の質も違います。格之進では、肩、ロース、もも、バラ、おっぱい、ケンネン(内蔵の脂)の6種類の牛脂を分類してカットしています。

それを脂肪酸構成の違いで3つに分類すると、一つは、焼いても繊維が残り溶けてしまわない脂。これはももやおっぱいの脂。すき焼きに使う脂は、この脂(おっぱい)です。二つ目は。焼くと溶けて甘みが残る脂。ロースやケンネンなどがそれ。そして、焼くと程よく繊維が残り溶けて濃厚な甘みが残るのが、バラや肩の脂です。

格之進は、肥育期間30ヶ月以上、枝肉重量400kgのメス牛を一頭買いしているので、これらの脂がすべて手に入ります。その利点を生かし、これらの部位の脂をオリジナルでブレンドしてハンバーグのお肉に混ぜ合わせています。

格之進ハンバーグ増産中!

肉おじさんがオススメ!

格之進以外でも食べることができるおいしいハンバーグのお店

Bistro-Q

元祖!フォアグラハンバーグを作り上げた山下九シェフのお店。ふっくらジューシーなハンバーグに濃厚なフォアグラは、ベストマッチ!

住所:東京都港区 2丁目20-15 HAGAビル1F

TEL:03-6459-1909

URL:http://bistro9.com

京都中勢似 月(にくづき)

熟成肉の「中勢似」のハンバーグのお店。マシンを使わず手でミンチにした、お肉の味をしっかり堪能できる粗挽きハンバーグ。

住所:京都府京都市東山区稲荷町北組573

TEL:075-748-1429

URL:http://www.kyotonakasei.jp/nikuduki/

J-WAVE『ANA WORLD AIR CURRENT』 ─熟成肉「格之進」の“肉おじさん”と世界の肉を巡る旅

【葉加瀬】 お会いしたのって多分6月になるか、7月になるか、まあ、そんなころですね、初夏ですよね。

【千葉】 そうですね、はい。

【葉加瀬】 我々の仲間と一緒に食事に行きましょうと言って、今日何食べるの、お肉ですと言って、僕はステーキなのかな、焼き肉なのかな。何か何も聞かずに千葉さんのお店に行きまして、いやあ、マニアですよね、まずね。マニアって変な言い方ですけど、ただ肉を、もちろんいろんな焼き肉があるじゃないですか。 でも、千葉さんの焼き肉って肉を焼いて、たれで食べるっていうだけの話じゃないですものね。

【千葉】 そうですね。

【葉加瀬】 いろんな肉にどうやって熱を入れていくのか、あるいは入れないのか。で、どのタイミングで食べていただくのかという、そのすべてをコントロール、プロデュースしたいから千葉さんがお焼きになられると。

【千葉】 はい。

【葉加瀬】 僕たちはそれをずっと1切れ、1切れ待つと(笑)。それでコースでずっと物語がドラマティックに、まるで1曲の何かシンフォニーを聞くかのようなあのフルコースをいただきましたけれども、でもその焼いてくださる前にやっぱり熟成なり何なりというのがあるわけで、言ってみればすごい時間をかけてあの食事が成り立つんですよね。

【千葉】 そうなんです。もうそもそも牛自体が約4年ででき上がるんですよ。

【葉加瀬】 なるほど。

【千葉】 種づけしてから10カ月で生まれて、生まれてから最低、私が買っているのは30カ月以上なので、最低40カ月かかって、そこから牛からお肉になって、1カ月ぐらいそのままゆっくり枝肉の状態のまま、あのつり下がっている状態のまま1カ月じっくりうまみを増して、それからまた4分体に分けて、また場所を移動させて2段階目の熟成をさせて、それから皆さんに行っているんです。 なので、もうテーブルに着いた時点で2仕事ぐらいもう終わっているんです。

【葉加瀬】 そうですよね、そういうことですよね。

【千葉】 はい。

【葉加瀬】 いや、でもその熟成肉というのは、ここ数年間ぐらいとても人気の物ですけれど、そもそもそれほどじゃなかったじゃないですか。

【千葉】 そうですね。

【葉加瀬】 特にこの東京ではというか、日本では。千葉さんは初めから熟成肉を売り出すというか、ドンドン前に出されてやられたでしょう。これはどういう経験からなんですか。

【千葉】 いや、実はもう2002年から熟成肉というものは意識してやっておりまして、今からもう本当に16年前ぐらいから黒毛和牛の熟成というものにずっとチャレンジしてきたんですね。

【葉加瀬】 なるほど。

【千葉】 そもそも何で熟成肉というものに気づいたかというと、自分の家でもともと牛を飼っていて、その牛を1頭使うという前提で始めたんですよ。

【葉加瀬】 なるほど。

【千葉】 なぜかというと、自分の家では牛を飼っていたので、お客さんの食べる分だけしか仕入れないというのは、これ生産者に対して申しわけないと思ったわけですよ。だから、私は牛を1頭使うというのは、これは大前提だよねという前提で始めたんです。

【葉加瀬】 はー。普通はでも要するにお肉を食すためのレストランと、そういうことをやられている方というのはそこまでは考えないものね、逆に言うと。卸のことはわからないじゃないですか。

【千葉】 そうですね。

【葉加瀬】 でも、千葉さんの場合はご実家がというか、おうちがその要するに牛を育てている家だった。

【千葉】 はい、そうです。

【葉加瀬】 子供のときから、じゃあ、牛と一緒にいた。

【千葉】 そうですね。

【葉加瀬】 (笑)

【千葉】 もう小さいころは牛の世話をしましたね。

【葉加瀬】 そうだね。

【千葉】 えさをあげたり、水をあげたり、肥やしを出したり、飼料の配達をしたりとか、そんなことをしながらやってきましたよね。牛を育てているだけじゃなくて、うちのおじいさんの代から家畜商という馬喰と呼ばれている牛の商売をする家系でもあったんです。

【葉加瀬】 なるほど、なるほど。

【千葉】 それで、並行して牛も飼い始めていたという環境の中に育っていたので、もう牛はもう本当に生活の一部というか、そういった中で高校を卒業していったような感じだったんですね。

【葉加瀬】 僕なんかごちそうになって、やっぱりこんなにお肉を楽しんで食べられるんだというその経験じゃないですか、お客さんのこっちは、ユーザーは。やっぱり全然違いますもんね。

【千葉】 そうなんです。いや、肉って人間と一緒なんですよ。

【葉加瀬】 ほー。

【千葉】 例えばですよ、誰でもいいです。1人の表情を見ていたときに、何かあるとすごい笑顔になったり、何かあるとすごい悲しそうな顔をしていたり。

【葉加瀬】 (笑)

【千葉】 同じ生命体なのに全く違う表情じゃないですか。

【葉加瀬】 わかる(笑)。

【千葉】 お肉もそうなんです。

【葉加瀬】 あはは(爆笑)。

【千葉】 お肉もお肉にどう向き合ってあげるかで、お肉はいっぱい表情を出すんですよ。

【葉加瀬】 (笑)もう、これ、ずっとこう言いながら焼くんだよ、もうこのおじさんは。肉おじさん、ずっと。ほら、今、おれ、笑っているでしょう(笑)。

【千葉】 そう、そう、そう。やっぱり中の自分が肉になっちゃうんですよ。

【葉加瀬】 (爆笑)すばらしい!

【千葉】 もう自分が肉になっちゃって、もう自分が肉だったら今こんなふうにやられると、おれ、こんな感じだぜみたいな。わかります?

【葉加瀬】 (笑)。でも、そうやって調理されてたもんね。

【千葉】 そう、そう。だから、一番やっぱり難しいのは、お肉に一番最初のサーロインの上にヒレを乗っけて、ウニを乗っけて包んで食べたやつがあったじゃないですか。

【葉加瀬】 はい、やられました。

【千葉】 あの極意はお肉にばれないことなんですよ。

【葉加瀬】 なるほど。

【千葉】 お肉が焼かれているってばれないようにあの肉汁をキューッと、キューッとこぼれないように加熱してあげて、香りがフワッと出たあたりで止めてあげるみたいな。

【葉加瀬】 そうだね。

【千葉】 あれっ、おれ、焼かれてない、うん、みたいな。

【葉加瀬】 (笑)そうだね。

【千葉】 まあまあ、焼かれてはない。

【葉加瀬】 ないよね。

【千葉】 ねえみたいな感じ。

【葉加瀬】 本当にそういうぐらいの感じですもんね。

【千葉】 そう、そう。

【葉加瀬】 あれがもう言葉にならないぐらいおいしかったですよ。

【千葉】 いや、もう。

【葉加瀬】 感激しました。

【千葉】 本当にもうお肉ちゃんはですね、もう本当にすごい能力を持っているんですよ。

【葉加瀬】 そうですね。そういうような話を伺いながらずっとご飯を食べました。そして、おいしいお肉をたくさんごちそうになって、それから数日後ですよ。

【千葉】 はい。

【葉加瀬】 千葉さん、ずっとロンドンに行かれていたでしょう、イギリスに。

【千葉】 はい、はい。

【葉加瀬】 まあ、もうすごい時間にいっぱい写真を送ってくださった(笑)。もう次から次へと写真が送られてきて、何だと思う、肉の写真ばっかり全裸で、ありがとうございます。僕も肉が大好きだから、もう業界では「ギュウさん」と呼ばれていますから。それがいっぱい。あれはイギリスの旅だったんですね。

【千葉】 ええ、そうです。

【葉加瀬】 あれ、もういろんなところを旅に行かれていると思うんですけど、やっぱりこれはいつも肉を求めていろいろ勉強ですか。

【千葉】 もうそうですね。やっぱり海外に行くのは、やっぱり自分の領域をどう幅を広くさせるか。やっぱり私はもう肉にしか反応しないので。

【葉加瀬】 (笑)

【千葉】 もう本当に申しわけないけども、観光地の皆さんには。全く観光しないんですよ。

【葉加瀬】 (爆笑)もう本当にそのイギリスの旅の1日目に肉屋。それがまた僕がずっとロンドンで住んでいた一番家の近くの肉屋さん。これがいい肉屋なんだけど、その肉屋の看板の写真から始まって。

【千葉】 そう、そう。

【葉加瀬】 ショーケースから始まって、今度はまたいろいろファームも行かれていたでしょう。

【千葉】 そう、行きました、行きました。

【葉加瀬】 ねえ、牛の写真とかいっぱい送られてくるんですよ、豚の写真とか。今回のイギリスの旅はいろいろ収穫がありましたか。

【千葉】 いやあ、ありましたね。やっぱり何かというとやっぱり肉屋さんを見ていて、どういう肉が重要視されているかというと、やっぱりローストビーフにしたらうまそうな肉が。

【葉加瀬】 そうなんだよね。

【千葉】 結構重要なポジションに置いているんですよ。

【葉加瀬】 そう、そうなんですよ。まず何よりもイギリスってオーブンの文化なんですよ。

【千葉】 はい。

【葉加瀬】 とにかく90%のクッキングはオーブンでやっちゃうんです。

【千葉】 はい。

【葉加瀬】 ですから、肉もどうやってローストをするかという、ほとんどそうです。

【千葉】 私、あの肉屋さんを見たときに、部位のセンターってあるじゃないですか。もうセンターに何が乗るかで大体その国の主食の料理って。

【葉加瀬】 なるほど、一番。

【千葉】 そう、そう。

【葉加瀬】 みんなが好きで買う量が多い物ね。

【千葉】 そのとおりです。

【葉加瀬】 そうね。

【千葉】 そのときにやっぱりセンターにもう塊の、それもああ、これ、ローストビーフにしたらうまそうだなみたいなやつが、どこの店に行ってももう目に入るんですよ。

【葉加瀬】 そうですね、本当にそのとおりですよ。

【千葉】 だから、ステーキカットは中心じゃないんですよ。

【葉加瀬】 ないですね。

【千葉】 だから、うわー、やっぱりロンドン、イギリスというものは、やっぱり塊の文化であり。

【葉加瀬】 そうなんですよ。

【千葉】 ローストビーフの文化なんだなということは、もう直観的に感じましたよね。

【葉加瀬】 いや、もうまさしく全部オーブンなので、ビーフはとにかく2〜3キロの塊からスタートですし、まずあと赤身が好きですからね。

【千葉】 そうですね。

【葉加瀬】 量を食べますからね。イギリスってやっぱり和牛もはやってきているでしょう。

【千葉】 ええ。

【葉加瀬】 和牛、すごかったでしょう。

【千葉】 和牛、もう和牛、和牛となってましたね。

【葉加瀬】 wagyu、wagyuって。あのスペリングで書いているwagyuっていうのはやっぱり大体本当に高いですからね。ダブルスコアぐらいの、倍ぐらいの値段がしますから。

【千葉】 実はこれ、すごい話があって、結構日本の方がなかなか実は理解していない、知られていないことなんですけど、和牛でダブルスコアって言ったじゃないですか。それ、実は日本産じゃないんです。

【葉加瀬】 うん、オーストラリア。

【千葉】 ねえ、そうなんです。だから、海外に行くと和牛っていうものは認知してても、和牛ってオーストラリアでしょうとか。

【葉加瀬】 そうなんですよね。

【千葉】 私もフランスにいたときに、シェフと話したときに、私、和牛のレストランを16店舗やっているんだ。おお、おまえ、和牛のレストランをやっているのか。おれも和牛を使っているぞ。おれ、スペイン産だけど、おまえはどこ産を使っているんだと言われて。

【葉加瀬】 そうなんだよね。

【千葉】 エーッみたいな。

【葉加瀬】 そうなんですよね。だから、あれはどういうあれになっているんですか、基準はなっているんですかね。日本の黒毛和牛の牛をどこで育てても和牛は和牛ってこと?

【千葉】 ほとんどは99%ぐらいが純粋な和牛の流通というのはしていなくて、F1と呼ばれている和牛とアンガス牛であったりとか、和牛の種に現地の牛を合わせたりとか、そういうF1と呼ばれている物がほとんどなんですね。

【葉加瀬】 なるほど、なるほど。

【千葉】 なので本当の純粋の和牛という物は、世界で流通している、日本じゃない物の流通している物の純粋な黒毛和牛という物は1割も多分。

【葉加瀬】 ないんだ。

【千葉】 いない、1割いないと思います。

【葉加瀬】 なるほどね。

【千葉】 もうほとんどがそういうF1とかF1クロスというふうな、F1にまた。

【葉加瀬】 次を掛けて。

【千葉】 そう、掛けてやってF1クロスとか、そういうような物はあったにしても、ほとんどがF1ですね。

【葉加瀬】 これからってどんどんどんどん和牛ってやっぱり世界に出て行きます、もっとはやってくるものかしら?

【千葉】 そうですね。今日も実はシカゴのレストランオーナーがちょっと私に会いに来てくれて、いろんなシカゴの実情を話していたんですけど、もうすごいブームらしいんで。

【葉加瀬】 そうですか、やっぱりそうなんだ(笑)。

【千葉】 もうダブルスコアどころじゃない価格でレストランでは流通しているという話になり、もう千葉さん、早く一緒にやろうみたいなことを言われているんですけど、やっぱりでもこれから、いや、まだまだ日本の可能性はあると思っていて、それはなぜかというと世界の人たちが、もうほとんどの人たちが日本の牛肉という物は、神戸牛は認識しているんですよ。

【葉加瀬】 そうね、神戸ビーフとしか言わないもんね。

【千葉】 神戸ビーフはもう日本の物、すごいという。もう和牛よりももっとすごいというふうにもう認知されているんで。

【葉加瀬】 はい、はい。

【千葉】 ところが、和牛自体が日本の物だというふうな認知が全然されていないということは。

【葉加瀬】 うん、まだ。

【千葉】 本当は危機なんですけど、ちゃんと情報を伝えていければ日本のアドバンテージは物すごいものになると思うんです。

【葉加瀬】 なるほど。逆に言うとチャンス。

【千葉】 私はもうそうとらえるしかないんですよね。

【葉加瀬】 ほー、おもしろ。

【千葉】 もうだってもう商標も取られてしまって、もう和牛という物自体がもう日本の物だということがもうできない状態。できないというか。

【葉加瀬】 伝えづらいですよね。

【千葉】 づらい状態なので、でもちゃんと伝えていければ和牛が、いずれ時間はかかりますけど、間違いなく日本の和牛はもう圧倒的に違うので。

【葉加瀬】 そうですよね。

【千葉】 これはでも本当に圧倒的に違うんですよ。

【葉加瀬】 うん、別物ですよね。

【千葉】 別物です。もう海外の和牛と言っている物と、日本で育てた和牛は本当に違います。

【葉加瀬】 なるほど。

【千葉】 ただ、その中でブリーダーは違いますけれども、じゃあ、本当にお客さんに受けるのはどっちかとなってくると、またこれはちょっと別軸の問題はありますけれども、でも日本の和牛は明らかにまるっきり違う牛だということは、やっぱり私はある程度行った国の中で比較するともう圧倒的に和牛のほうが違いがある。 まあ、おいしいかどうか。おいしいと評価するかどうかは、その国のバックグラウンドによって。

【葉加瀬】 違うからね。

【千葉】 評価基準は違いますけれども、圧倒的に違う牛肉であるということは伝えることができると思いますね。

【葉加瀬】 フランス、よく行かれているということなんですけど、どういうきっかけで、どんなことをされに行ってるんですか。

【千葉】 フランスは、もともとはシャルキュトリーってシャルキュトリーです。

【葉加瀬】 ああ、シャルキュトリー、つまり豚肉を加工したハムとかソーセージとか。

【千葉】 はい。シャルキュトリーを勉強しに行くのに初めて行ったのと、その中でピエール・オテイザさんというバスク豚、キントア豚って言うんですけども、これが絶滅、もう27頭ぐらいまでしか。24頭だったか、そこまで減ったものを、今もう8,000頭から1万頭ぐらいまで戻しているんですけども、それはなぜそういうふうに絶滅になった物を増やせたかというと、何でそもそも絶滅になったかというと、生産効率を求めていったらそのキントア豚というのは生産効率が悪いんです、おいしいけど。もう通常よりも時間はかかるし、お金もかかるし、お肉にもならない。だから、もうそれは選ばれなくなってきて、生産性の追求をした余りそれがなくなってしまう。

【葉加瀬】 ああ、なるほど。イベリコみたいには成功しなかったんだ。

【千葉】 いや、イベリコもですね、実は。

【葉加瀬】 同じような。

【千葉】 同じようなことだったんですよ。

【葉加瀬】 なるほど。

【千葉】 イベリコも火がついたから今またこういうぶり返していますけど。

【葉加瀬】 ああ、なるほど。

【千葉】 もともと。

【葉加瀬】 同じことか。

【千葉】 そうですね。ただ、イベリコの場合は生ハムの文化があって、もう最高の物に関してはイベリコ豚を使うというふうな規定というか、ルールが生ハムの。

【葉加瀬】 そうですよね。

【千葉】 中にあったので、イベリコ豚はまだ。

【葉加瀬】 守られた。

【千葉】 守られていましたけども、キントア豚に関してはもうあくまでも生産効率と比較したときに圧倒的に不利だったんですね。おいしいか、おいしくないかと言ったら、まあ、十分おいしい。でも、やっぱり時流に乗っていなかったんですよね。それでなくなりそうなときに、いや、この在来種をしっかり守らなきゃいけないということで、ピエール・オテイザさんという方がキントア豚というものを増やしていきながら、自分の直営の小売のところでシャルキュトリーにして販売する。ないしは、星つきのレストランにしか売らないというふうなやり方をやって、そのキントア豚というものを通じながら地域創生事業をやられた。 だから、私の中ではそういう私も牛肉という物を使って地元でつくられた牛肉をベースに、それのよさを伝えながら地方創生をしていきたい。そこに附帯する例えばお米とか野菜とかいろんなものもそういうお店でハブとして伝えていきながら、食を通じた地方創生をしたいとずっと思っていて、それをやっぱり見事に成し遂げていたのがそのピエール・オテイザさんだったので、オテイザさんのところに勉強しに行きましたし、その関係性でいろんなシェフを紹介されたりとか。

【葉加瀬】 そうね、横につながっていきますからね。

【千葉】 はい。やっぱり新しい価値を生み出して、その価値を共鳴してくれるお客様と一緒にシェアして拡散していく、守っていくというふうなことですよね。だから、私はもう皆さんから見ると焼き肉屋さんをやっているような感覚で多分見えると思う。別にそれでいいんですけど、やっている本人としては。

【葉加瀬】 全然違う(笑)。

【千葉】 もう全然違っていて、もう本当に証券会社を経営している感覚で。

【葉加瀬】 あはは(笑)。

【千葉】 もう私はお店という証券取引所があって。

【葉加瀬】 なるほど、なるほど。

【千葉】 その証券取引所では私はもう岩手、一関を中心とした岩手の生産者の生産物。それも岩手の生産者だったらいいというのではなくて、これ、伝えたい生産者。

【葉加瀬】 おもしろ!

【千葉】 生産物を私は証券として仕入れているわけです。それをお客様は消費という名の私にとっては投資家なんですよね。

【葉加瀬】 なるほど。

【千葉】 だから、私は消費者。私の目の前には消費者というのはいなくて、私がつながっているのはみんな投資家なんですよ。

【葉加瀬】 ふーん。

【千葉】 だって皆さんも頑張って稼いだお金をいろんな、私からするといろんな証券取引所があるんですよ。格之進というような、格之進という証券取引所は岩手、一関を中心とした岩手の食材に投資できる取引所ですよというふうなことなわけです。

【葉加瀬】 ふーん。

【千葉】 だから、そういう私はコミュニティをつくっていきながら、どうやって農業をデザインしていくのか。

【葉加瀬】 おもしろい。まあ、とにかく千葉さんの要するにレストランというのは、焼き肉屋さんという形をとっているけど、おっしゃるとおり本当にそれはもうその日本の文化、あるいは岩手の文化であり、日本の文化をどうやって表現するかというアトリエでもあり、コンサート会場でもありということだね。

【千葉】 そうですね。

【葉加瀬】 いや、おもしろいですよ。もうそのとおりだと僕は思いましたし、本当にすごい、あんな体験したのは初めてだったし。でも、あそこに行って、あのお肉を、千葉さんのお肉をいただくというのは、1つの千葉さんのショーを見に行くってことだもんね。おもしろいね、本当。これからも頑張ってください。

【千葉】 ありがとうございます。

【葉加瀬】 今後はお店の展開ももちろんですけれども、いろいろ何かビジョンはあるんですか、やりたいことは。

【千葉】 そうですね、私がやりたいことはやっぱり食を通じた地方創生というか、やっぱり今言ったように消費者はいなくて皆さん投資家なんですよね。食べる人たちは私から見ればみんな投資家なんですよ。だから、1つは皆さん食べる人たちはその消費者じゃないよ、自分は投資家なんだというふうに考えてもらえれば、自分が頑張って稼いだお金を日本の食の未来のためにどのように投資しようかなとちょっとだけ思ってもらえれば、日本の農業の未来って物すごい明るいものになると思うんですよ。

【葉加瀬】 そうだね。

【千葉】 そういったところに貢献したいということが1つ、役に立ちたいということが1つと、あともう1つは、私、この間来ていただいたところ、格之進肉学校という校舎にしていますけれども、あそこは六本木分校なんですよ。

【葉加瀬】 (笑)。

【千葉】 本校は私の小学校の母校なんですけども、人口が1,000人もいるか、いないかなんですけども、コンビニも信号もない場所なんですけど、そこの廃校になった私の小学校の母校を今実は本社にしていて、そこの体育館をハンバーグ工場にしているんです。そこがうちの本社であり、格之進肉学校本校なんですよ。

【葉加瀬】 なるほど。

【千葉】 肉の聖地である格之進の肉学校の本校に来てもらって、地域のあの自然を、もうビオトープ豊かな自然の中で、こういう思いで自分たちはやっているんだということを体感してもらいながら、来てさえくれればさまざまな生産者がいるので、この生産者と触れ合ってもらいたいんですよ。これは牛だけじゃなくて野菜とか。

【葉加瀬】 そうだね。

【千葉】 そうするとみんな自分の仲間は哲学を持っているんですよ。自分はどういう思いでこの米作りをしている、どういう思いでこういう野菜を作っている。これですね。お金もうけにも当然つながるんですけども、でもそれよりも自分はどうありたいかということをやっていて、だから私、生産者というのは思想家であり哲学者だと思っているんですよ。

【葉加瀬】 そうだね。

【千葉】 だから、結局どのような考えで、どのような思想で思っているからこそこういう野菜ができる、こういうお米ができると私は思っているんですよ。

【葉加瀬】 すてき。

【千葉】 だから、そういうふうなことを知ってもらって、より豊かな投資家になってもらいたいと思っているんですよ。

【葉加瀬】 いいですね。ほら、千葉さんがロンドンから送ってもらったというリドゲートというお肉屋さん。今思い出したら本当にうちの娘なんかはちっちゃいときに、それこそだって10歳にならないころに、お肉屋さんのイベントでファームの見学に行ってるんだよ、遠足に。

【千葉】 あー、ねえ。

【葉加瀬】 お肉屋さんの前で集合して、小学生みんな行って、それをみんな連れて、みんなでそういう牛の育てるところを見て、ガチョウを追いかけて、七面鳥をもらって食べて帰ってきて、ファームの中を泥んこになって帰って来ていたから、だからそういうのって本当に大切だよね。

【千葉】 いや、大切ですよ、大切。

【葉加瀬】 ねえ、生産者の顔を見て、子供のときに何かというのは。

【千葉】 そう。

【葉加瀬】 いや、そうか、あれは自然にやっていて、うちなんかイベントで何かちょっとでも体験させたいからと言って応募して行っていたけど、ああいうのってやっぱりいっぱいたくさんやったほうがいいね。

【千葉】 やったほうがいいと思う。豊かになると思います、感性が。

【葉加瀬】 なるね、そうだよね。

【千葉】 ええ。

【葉加瀬】 子供たちなんかが自然とそれを勉強して、あと何かこう知っていくことが大切だもんね。楽しいな。これから今後とも何か肉の旅を続けてくださいませよ。

【千葉】 はい。

【葉加瀬】 さて、最後にこれは必ずゲストの方に伺っているのですが、千葉さんにとって旅って一体何ですか。

【千葉】 肉との出会いです。

【葉加瀬】 あはは(笑)。ありがとうございました。

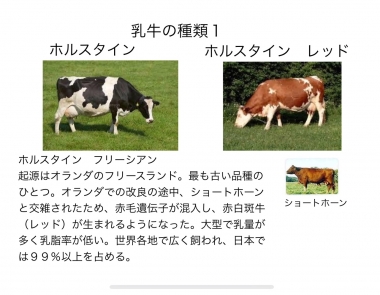

「ジャージー子牛肉」と「有難豚(ありがとん)」

要約

「第17回肉肉学会」のテーマは「アビタニア・ジャージーファームのジャージー子牛」と「高橋希望(のぞみ)さんの有難豚(ありがとん)」。

アビタニア・ジャージーファームのジャージー牛肉は7か月齢と11か月齢の子牛肉。経営主の安原栄蔵さんには、「第14回肉肉学会」の「64か月齢のジャージー去勢牛肉」でも登場していただいた。今回は、子牛牛肉だけでなく、低温殺菌牛乳やヨーグルトも提供していただき、酪農家の恵みをフルに活用させていただいた。

「有難豚」は東日本大震災で宮城県名取市にあった養豚場が津波に流されてしまった高橋希望さんが東京で飼う放牧豚。津波で養豚場が流されたとき、高橋さんは東京で仕事をしていたが、養豚場にいたお父さんは「縦型コンポスト(堆肥を発酵させる密閉した発酵装置で高さは10mを超える)」の上に避難して無事だった。流された母豚たちのうち一部は自力で波から逃れ、倒壊した飼料タンクの中で残った餌を食べたり、近所の見知らぬ家で保護されたりして数十頭が高橋さんの元に残ったという。この日提供された豚肉は、それらの子孫に当たり、東京都杉並区の某所で放牧肥育されたもの。

牧場の概要

アビタニアジャージーファームの概要

「ABITANiAジャージーファーム」は青森県鰺ヶ沢町にあるジャージー牛専用牧場。1990年に6頭の牛からスタートし、現在は成牛、子牛合わせて約100頭の牛を飼育している。経営主の安原栄蔵さんは、我が国のジャージー飼育の草分け的な存在である「神津牧場」で勤務した後、カナダでの実習等を経て、現在地に新規参入農家として就農した。就農に当たっては、農林水産省の「畜産基地建設事業」を活用している。

1997年にはアイスクリーム工房「ミルム」を設立。2016年には畜産クラスター事業(農林水産省の補助事業)を活用して、食肉加工もできる乳製品製造施設が完成。現在では、牧場で生産・肥育したジャージービーフを自ら販売するほか、チーズ、バター、ヨーグルトの製造販売も行っている。

本牧場では、雌雄判別精液の使用による雄雌生産のコントロールはしていないため、生産される雄子牛は自家肥育を行っている。肥育方式にはあまりきっちりしたルーティンはなく、雌肥育同様、牧草と少量の配合飼料で飼育しているため、肥育期間は長くなる傾向にあるようだ。雌牛肥育は、繁殖時に太りすぎたものなどを肥育に回しているほか、自家更新で余った雌牛も適宜、肥育を行っているとのこと。十和田市のと畜場でと畜し、大分割したあと、2016年に完成した食肉加工施設で自ら部分肉加工し、加工場に併設するカフェ[MilMu]でジャージービーフとして提供している。更に、弘前市のホテルにも販売しているが、量的には限界があり、定期定量販売というところにまでには至っていない。

ジャージー牛の管理は、放牧も行いながら自給飼料生産も実施しているが、栄養価が高いアルファルファをカナダから輸入して給与している。乳脂率の高いジャージー牛の飼育には、1アルファルファ給与が必要との考えからだ。

「有難豚(ありがとん)」の概要

前述したように、高橋希望さんは、東日本大震災の発災時は、東京で食育コーディネーターをしており、兄と弟がいたので実家の養豚場を継ぐ意志はなかったとのこと。現在は、宮城県栗原市の養豚場(名取市の実家養豚場が崩壊したあとで借りている豚舎)の母豚から生まれた子豚を東京都世田谷区の植木屋さんの敷地内で7〜8ヶ月放牧飼育している。精肉販売とハム・ソーセージなどの加工品(ハム工房等への委託生産)を契約販売している。事業規模の拡大は難しいので、小頭数ながら、付加価値を高める戦略である。飼育する豚の品種は、もともと飼育していた黒豚やデュロック種を交配したものが主体で、茶色と黒の斑柄の豚は、見た目にも人気があるとのこと。 なお、ゲーム開発会社とタイアップした「ようとん場」というゲームアプリが180万ダウンロードを超える人気を有しており、100万ダウンロード記念の「豚肉プレゼント企画」で「有難豚」の精肉やソーセージをプレゼントしたこともあるとのこと。

本日の食材

月齢の異なる2頭のジャージー去勢子牛の肉で、1頭は2017年4月25日生まれの11か月齢、1頭は2017年8月5日生まれの7か月齢で、どちらもアビタニアジャージーファーム産、2018年3月14日に出荷され、同日、十和田食肉センターでと畜されたもの2。前者の枝肉重量は57kg、後者は同46kg。給与飼料は同牧場が飼育する他の肥育牛と同様、牧草(アルファルファ主体)と若干の配合飼料とのこと。「子牛肉」といっても、ミルクのみを給与する「ヴィール」ではなく、肉食も赤身である。

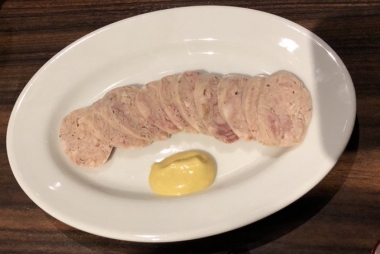

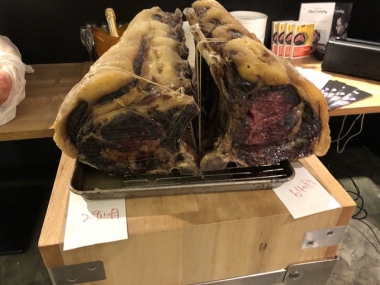

(写真:有難豚の生ハム原木)

本日のメニュー

〇 アビタニアジャージーファームの牛乳(乾杯)

〇 有難豚の生ハム(写真1)

〇 クリームヨーグルトのカナッペ「セルヴェル・ド・カニュ」(写真2)

〇 ヨーグルトとフルーツ、ジャージー牛の生ハムのサラダ(写真3)

〇 ジャージー子牛の内臓のソーセージ「アンドゥイエット」(写真4)

〇 ハツのソテーとレバテキ(写真5)

〇 ハチノスとセンマイのトマト煮込み(写真6)

〇 子牛のステーキ (7か月齢と11か月齢)(写真7)

〇 子牛のミートボール モッツアレラチーズのグラタン(写真8)

〇 子牛のジャージーミルク煮(写真9)

〇 牛そば 肩ロース首もととスジ肉の付け汁(写真10)

参考文献

アビタニアジャージーファーム HP

有難豚 FB

総本家更科堀井

家畜改良センター個体識別情報検索サービス

格之進 HP

脚注

1 アルファルファはヨーロッパ原産のマメ科牧草。栄養価が高く「牧草の女王」と呼ばれるが、酸性土壌の多い日本では栽培適地が少なく、ほとんど北米からの輸入に頼っている。

2 個体識別番号「1363840722」「1363840630」を「家畜改良センター」の個体識別情報検索サービスで確認。

写真

「沖縄県石垣島やえやまファーム「南ぬ豚」」 「和牛飼料で育てた28ヶ月齢ジャージー去勢牛145日熟成とQビーフ」 「総本家更科堀井さんとの共同研究:肉そば(続編)」

要約

第16回肉肉学会のテーマは、「沖縄県石垣島やえやまファーム・南ぬ豚(ぱいぬぶた)」「和牛飼料で育てた28ヶ月齢ジャージー去勢牛118日熟成」、「Qビーフ」に「総本家更科堀井さんとの共同研究:肉そば」。

やえやまファームは沖縄県石垣島で、牛・豚の飼育のほか、有機パイナップルやシークワーサー、マンゴー等を栽培し、果汁等に加工する六次化を実践している。「南ぬ豚」はパイナップ由来のエコ飼料により育てた沖縄アグーの交雑種(F1豚)で、オレイン酸を豊富に含む豚とのこと。

「和牛飼料で育てたジャージー牛28ヶ月齢145日熟成肉」は前回、前々回の学会で使用した千葉県山武市の小林牧場の牛肉を熟成し続けたもの。

今回は、第11回肉肉学会で学んだ「Qビーフ」の44ヶ月齢雌牛も試食した。

「肉そばの研究」はシークレット企画で、日本そばの老舗「総本家更科堀井」さんと「格之進」さんとの共同研究。今回はシリーズ2回目となる。

今回のゲストは、やえやまファームの中川さんと森さん、総本家更科堀井の堀井社長。

牧場の概要

① やえやまファーム

やえやまファームは果樹と畜産の六次化事業を展開しているが、豚や牛を飼育している牧場は「幸福牧場」と呼ばれている。

ここで、沖縄アグー豚のF1豚にパイナップル粕など独自の飼料を給与したオリジナルブランド豚が「南ぬ豚」。

パイナップル粕は発酵飼料として給与しているので食い込みがよく、腸内細菌群を整え健康に育つとのこと。アグーのF1なので、算子数が少なく、肥育効率も悪いことから、肥育期間も通常の豚より1ヶ月ほど長くしているとのこと。

また、「幸福牧場」では自給飼料とパイナップル粕等で肥育した黒毛和牛も肥育している。

なお、やえやまファームには「ロート製薬」が資本参入している。製薬会社なのに「薬に頼らない製薬会社になりたい」との方針から、薬膳フレンチレストラン「旬穀旬菜(しゅんこくしゅんさい)」も展開するなど、食ビジネスに積極的に関わっていかれるそうだ。

② Qビーフ

「第11回肉肉学会の概要」を参照のこと。

③ 和牛飼料で育てた28ヶ月齢ジャージー去勢牛肉

「第14回肉肉学会の概要」を参照のこと。

本日の食材

沖縄県石垣島やえやまファームの「南ぬ豚」

小林牧場の和牛飼料で育てた28ヶ月齢ジャージー去勢牛145日熟成

Qビーフ(放牧肥育の44ヶ月齢和牛雌牛)

本日のメニュー

〇 南ぬ豚のバラ肉のリエット(写真1)

〇 南ぬ豚のモモ肉のモルタデッラ(写真1)

〇 南ぬ豚のウデ肉のパテドカンパーニュ(写真2)

〇 南ぬ豚の肩ロースソテー(写真3)

〇 南ぬ豚のロースカツ(写真4)

〇 28ヶ月齢ジャージー去勢牛145日熟成のサーロイン(写真5)

〇 Qビーフのサーロイン(放牧肥育の44ヶ月齢黒毛雌牛)(写真6)

〇 更科堀井格之進 うしそば

そば(写真7)と牛スジのつけだれ(写真8)

放牧したQビーフの脂は黄色い

参考文献

〇やえやまファームHP

〇ロート製薬

〇QビーフHP

〇総本家更科堀井

〇格之進 HP

写真

7、8 堀井更科のそば、牛スジのつけ汁

「田中畜産の放牧敬産牛」と「八丈島乳業のジャージー乳製品」「和牛飼料で育てた28ヶ月齢ジャージー去勢牛118日熟成」「総本家更科堀井さんとの共同研究:肉そば」

要約

第15回肉肉学会のテーマは、「田中畜産の放牧敬産牛」「八丈島乳業のジャージー乳製品」「和牛飼料で育てた28ヶ月齢ジャージー去勢牛118日熟成」に「総本家更科堀井さんとの共同研究:肉そば」と盛りだくさん。

田中畜産は兵庫県但馬地域の繁殖経営だが、経産牛について、穀物飼料で飼い直すのではなく、6〜8か月間の放牧により仕上げて牛肉として販売している。放牧による草だけの仕上げなので肉量は少なく肉質も固いものとなるが、田中畜産では、この牛肉を自ら部分肉、精肉にカットし宅配することで売り切ってしまう。

八丈島乳業のジャージー乳製品は、八丈島で僅かに残った乳牛であるジャージー牛の放牧搾乳し、ソフトクリーム、ヨーグルト、チーズなどの乳製品を製造、島内中心に販売している。ジャージー牛の特徴を活かした乳製品は人気を集め、島外では入手困難なほど。

「和牛飼料で育てたジャージー牛28ヶ月齢118日熟成肉」は前回の学会で入手した千葉県山武市の小林牧場の牛肉を熟成し続けたもの。

「肉そばの研究」はシークレット企画で、日本そばの老舗「総本家更科堀井」さんと「格之進」さんとの共同研究。今回はシリーズ1回目となる。

今回のゲストは、田中畜産の田中あつみさん、八丈島乳業の歌川社長、魚谷工場長、総本家更科堀井の堀井社長。

牧場の概要

① 田中畜産

田中畜産(たなちく)は、田中一馬さんが代表を務める和牛経営。但馬牛1は、日本の和牛のルーツであり、田中さんは黒毛和種の繁殖経営として子牛を家畜市場で販売する業務をメインに、精肉販売、削蹄業(牛の蹄を手入れする事業)を営む。今回は、一馬さんの都合がつかず、奥様のあつみさんにプレゼンしていただいた。あつみさんは宮城県登米市の出身で、岩手大学を卒業後岩手の牧場でアルバイトをしていたときに一馬さんと知り合い、結婚。兵庫へ移住して牧場の仕事と子育てを両立させるスーパーかあさんである。

子牛生産の役割を終えた雌牛(経産牛)は、通常、そのままか配合飼料を給与した「飼い直し肥育」を行って、と畜するが、田中畜産では、放牧による飼い直し肥育を行っている。ただ、このような牛肉は赤身主体で枝肉重量も大きくならないので経済的にはメリットが薄く、一般の流通ルートには乗りがたい。このため、田中さんは自ら精肉として販売し、SNSを活用することで、「放牧敬産牛」というブランドで消費者に直接販売して活路を見いだしている。ご夫婦揃って、強力な発信力を持っていることが奏功し、「放牧敬産牛」は発売早々、あっと言う間に売り切れる人気商品となり、今回の牛肉も何とか確保できた「トモバラ」である。

② 八丈島乳業

(写真:牧草を食べるジャージー搾乳牛)

(写真:ゆーゆー牧場で放牧中の搾乳牛)

(写真:八丈小島を臨む和牛の放牧地)

③ 小林牧場(山武分場)

「第14回肉肉学会の概要」を参照のこと。

本日の食材

ア:

田中畜産さんの「放牧敬産牛」は「てるとよ」の「トモバラ」。「てるとよ」は平成13年生まれの雌牛だから約14歳の牛。

イ:小林牧場(「第14回肉肉学会の概要」を参照のこと)

小林牧場のジャージー去勢牛は、枝肉重量365kg、格付等級はC2。

今回は、118日熟成という超長期熟成肉。

本日のメニュー

田中畜産の放牧敬産牛、八丈島乳業の乳製品

小林牧場の和牛飼料で育てた28ヶ月齢ジャージー去勢牛118日熟成

〇 八丈島乳業ジャージー牛乳と市販牛乳の対比

〇 八丈島乳業モッツァレラチーズのカプレーゼ(写真1)

〇 八丈島乳業マスカルポーネサラダ(写真2)

〇 八丈島乳業ジャージー牛乳のラザニア(写真3)

〇 28ヶ月齢ジャージー牛コーンドビーフ(写真4)

〇 28ヶ月齢ジャージー牛リエット(写真4)

〇 28ヶ月齢ジャージー牛モルタデッラ(写真4)

〇 放牧敬産牛と28ヶ月齢ジャージー牛のトモバラ・煮(写真5)

〇 放牧敬産牛と28ヶ月齢ジャージー牛のトモバラ・焼き(写真6)

〇 28ヶ月齢ジャージー牛 ソトモモローストビーフ(写真7)

〇 28ヶ月齢ジャージー牛 リブロースステーキ(写真8)

〇 更科堀井格之進 うしそば2種牛スジそば&シンシンそば(写真9)

参考文献

〇田中畜産HP

〇田中畜産の放牧敬産牛の哲学(農畜産業振興機構HP)

〇年末食べる用の食材その2 田中畜産・田中一馬君が放牧で育てた経産牛いや敬産牛「きょうふく」のお肉。(やまけんの出張食い倒れ日記)

〇八丈島乳業HP

〇総本家更科堀井

〇格之進 HP

脚注

1 但馬牛

「但馬牛」は「たじまうし」と読む場合は生体あるいは血統を指し、「たじまぎゅう」と読む場合は牛肉を指す。「たじまうし」の子牛を買って他県で肥育すれば他県のブランド牛となる(国内での原産地表示は、最も長く飼育した場所となるので、通常1歳以下の子牛を買って、最低でも1年半以上肥育する和牛の場合は、肥育地名が牛肉の原産地名となる)。「たじまうし」は肉質に優れるが、小さい牛なので、肉量はとれない。

「但馬牛(たじまぎゅう)」あるいは「但馬ビーフ」は我が国で「地理的表示保護制度(GI)」に登録されている牛肉で「但馬牛(たじまうし)を素牛とし兵庫県内において出荷まで肥育を行った生後28ヶ月齢以上60ヶ月齢以下の雌牛・去勢牛であり、肉質等級A・B2等級以上」と定義されている。

2 ゆーゆー牧場

「八丈島乳業」の生産部門である牧場。もともとは八丈富士の麓に近い山腹にあったが、搾乳しやすい海岸そばのミニゴルフ場跡地に移転し、日本では珍しい「リンクス」牧場となっている。このため青い海と放牧地というコントラストが素晴らしく、観光資源としても有望な牧場となっている。

潮風を始終浴びているため、通常の放牧に必要な「鉱塩」(飼料となる塩等の塊)を給与する必要がない。ただ、放牧地としての草量に乏しいため、搾乳頭数を増加させるためには面的な拡大が必要であり、隣接地の買収等が課題となっている。

写真

ジャージー牛肉の食べ比べ(飼料と肥育期間の違いの研究)

要約

第14回肉肉学会のテーマは、「ジャージー牛肉の食べ比べ」。

10月29日の全日本・食学会主催「全日本・食サミット」でスーパーシェフに提供した、青森県鰺ヶ沢町アビタニアジャージーファームの68か月齢の去勢肉と千葉県山武市小林牧場の28か月齢の去勢肉を食べ比べた。もっとも両者の差は月齢だけでなく、アビタニアファームの牛は牧草主体(放牧含め)の飼料給与、小林牧場は和牛と同じ配合飼料等を給与、と飼育形態が異なることにも留意したい。

アビタニアジャージーファームは、ジャージーだけ飼育する酪農場で、牧場主の安原栄蔵さんは、自らジャージー去勢牛(時には雌も)を肥育し、食し、販売して、牛肉としてのジャージー牛の可能性を研究してきた方。今回の牛は68か月齢という超長期肥育1の牛である。

一方の、小林牧場は、福島県飯舘村で和牛肥育をしていた小林将男さんが、東日本大震災被災後に千葉県山武市の協力で「分場」を作り、牧場経営を再開したもので、今回、提供の牛は、茨城県稲敷市新利根共同農学塾農場で放牧酪農を営む上野裕さんが飼育していたジャージー去勢子牛を、和牛と同様の方法で肥育した牛である。

今回のゲストは、安原栄蔵の長男の大地さん、小林将男さん、新利根共同農学塾の上野裕さん。

写真:上から

右:安原大地さん

小林将男さん

左:上野裕さん

牧場の概要

① アビタニアジャージーファーム

アビタニアジャージーファームは、安原栄蔵さんが新規就農者として入植した青森県鰺ヶ沢町の牧場で、ジャージー種だけを飼育し、生乳を利用した乳製品製造・販売、ジャージーの去勢牛などの販売(レストラン等への販売のほか、直営カフェでも利用)、自家製造の乳製品や肉製品を扱うカフェの営業などを行う「六次化」の実践者であるとともに、「酪農教育ファーム」に永年、取り組み、消費者への酪農の状況を理解していただく取組みのリーダーでもある。

② 新利根共同農学塾農場(乳と蜜の流れる牧場)

③ 小林牧場(山武分場)

小林さんは東日本大震災発災までは、福島県飯舘村で黒毛和種の繁殖肥育一貫経営をされ、繁殖雌牛約50頭、肥育牛約100頭を飼育していた。東京電力福島第一原発の事故により避難を余儀なくされ、平成23年4月に千葉県山武市の空き牛舎を借り、飯舘村から142頭の牛を運搬し経営再開。その後、山武市の協力を得て、被災地域農業復興総合支援事業により飯舘村が山武市にビニールパイプ牛舎を整備し、当面、小林さんは山武市で増頭を図る方針。

本日の食材

ア:

アビタニアジャージーファームのジャージー去勢牛肉は、平成24年5月10日生まれの64か月齢で出荷した牛。枝肉重量422kg,格付等級はB22。生後12か月までアルファルファ乾草主体で、それ以降はイネ科牧草と飼料米、若干の配合飼料で、48か月齢以降はアルファルファ乾草と飼料米、配合飼料を給与。格之進で60日熟成。

イ:小林牧場

小林牧場のジャージー去勢牛は、「新利根共同農学塾農場」で平成27年6月11日に生まれ、28年10月2日に小林牧場に移動し29年10月2日までの1年間、小林牧場で飼育された牛。小林さんが挨拶で仰ったように、生後1年未満で小林牧場に移動して、肥育牛としての管理をすれば「もう少し良い肉になったかも知れない」(肉用牛は一般的に生後7〜10ヶ月齢程度の子牛を導入して肥育する)。枝肉重量365kg、格付等級はC22。 なお、「新利根チーズ工房」から「フロマージュ・ブラン」が提供されている。

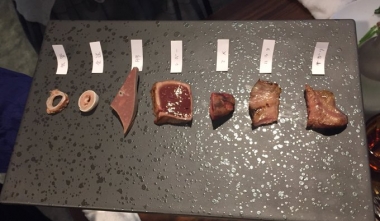

本日のメニュー(和牛飼料の28ヶ月齢と牧草肥育の64ヶ月齢)

〇 64ヶ月齢 タンソテー(写真1)

〇 64ヶ月齢 コーンドビーフ(写真1)

〇 ジャージー牛のフロマージュブランのカナッペ(写真1)

〇 28ヶ月齢 タリアータ クレソンのサラダ

フロマージュブランのドレッシング(写真2)

〇 64ヶ月齢 レバーソテー(写真3)

〇 2種の食べ比べ Lボーンのローストビーフ(写真4〜6)

〇 ジャージー牛100%のハンバーガー(写真7)

(28ヶ月齢90%+64ヶ月齢10%)

〇 フロマージュブラン

中:同 肩ロース

下:同 トウガラシ

参考文献

〇アビタニアジャージーファーム(青森県畜産協会HP)

〇「東日本大震災からの復旧・復興」(小林牧場の紹介)農水省HP

〇山武市職員オモテナシブログ(山武和牛〜小林牧場さん移転記念〜)

〇新利根共同農学塾HP(フィールド・オブ・ドリームス)

〇新利根チーズ工房(「チーズメディア」記事)

〇格之進 HP

脚注

1 ジャージー牛の肥育期間

ジャージー牛は「肉用牛」としてのマニュアルが確立しているわけではないので、適正な肥育期間があるわけではないが、ホルスタイン去勢牛並に(配合飼料給与で)飼育するのなら、22〜24ヶ月齢で出荷されることになる。

一方で、ジャージー牛はホルスタインよりサシが入りやすいことも知られているので、和牛並の27〜30ヶ月齢で出荷する方が一般的なようである。

なお、30か月齢以上肥育しても(配合飼料で)肉質の改善は見られないとの研究報告がある。

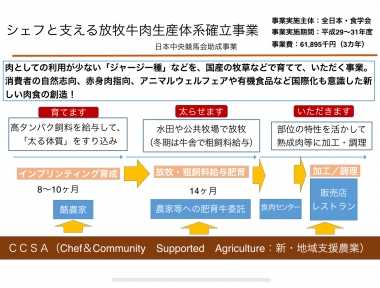

2 ジャージー牛の肉質

ジャージー種を集団的に飼育している某地域では、酪農家で生まれた雄子牛を農協として集約的に肥育し、農協直営のレストランで提供している。ここでのジャージー種の肥育成績は、以下の通りである(28年度)。

平均出荷月齢 30ヶ月(日齢913日)、平均枝肉重量 385kg

肉質等級:3が46%、2が58%。

歩留まり等級:Bが63%、Cが37%

写真

28ヶ月(左)と64ヶ月(右)

(28ヶ月齢90%、64ヶ月齢10%)

雄子山羊肉とジャージー雄子牛

要約

第13回肉肉学会のテーマは、「雄子山羊肉とジャージー雄子牛肉」。

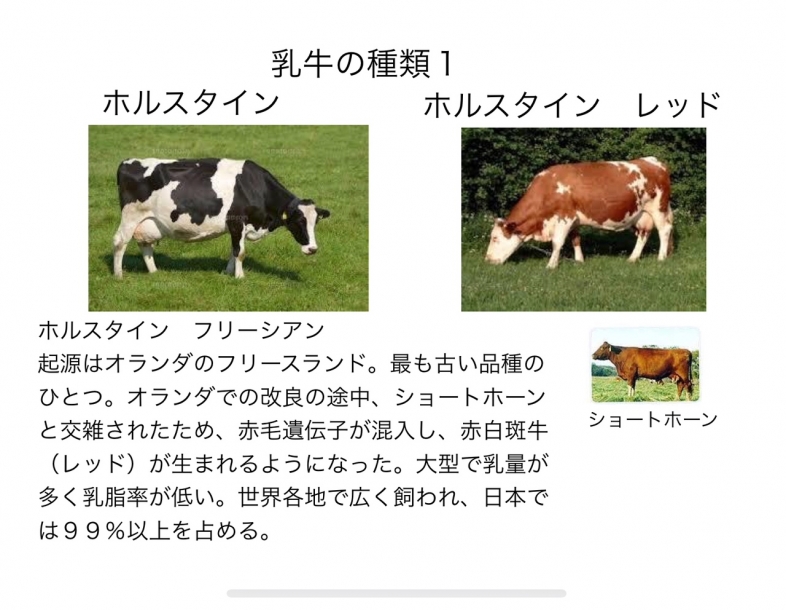

第12回肉肉学会では「磯沼ミルクファームのジャージー未経産牛」を取り上げたが、ジャージーは搾乳量はホルスタイン種より少ないものの、乳脂肪率の高さや放牧に伴う独特の風味があることなどから、チーズをはじめとした乳製品としての評価が高く、酪農家戸数・乳牛飼育頭数が全体で減少している中で、ジャージーはここ数年横ばいとなっている1。

また、ヤギについても、食用としてのヤギ肉の消費は沖縄や奄美など伝統的なヤギ食文化のある地域に限定されますが、各地でヤギ乳を原料としたチーズ(シェーブル)を製造する工房2も増加している。

こうしたなかで、ジャージー種も乳用ヤギも、その雄子畜については「副産物」であることから酪農家で育成することは希で、肉資源としてはほとんど活用されていない。

今回のテーマはそうした「低利用資源」を、ヤギについては、春生まれの子山羊肉として、ジャージーについては、生まれてからミルクだけ給与した「ミルクフェッド・ヴィール(子牛肉)」として味わい、その可能性を研究するというもの。

今回のお客様は、ヤギ肉が「那須高原今牧場チーズ工房」の高橋雄幸さん、ミルクフェッド子牛肉を那須町「森林ノ牧場」の山川将弘さん。

写真左:高橋雄幸さん、写真右:山川将弘さん

牧場の概要

① 今牧場チーズ工房(ヤギ部門)

牧場で生まれたヤギのうち雌は搾乳用に育成するが、雄は1歳未満で買い手がつけば残すことになる。現在は宇都宮のレストラン等に販売することもある。この日提供していただいたヤギは3月に開催した第10回肉肉学会(熟成肉とチーズの研究)にプレゼンしたくれた高橋さんに、翌年生まれる予定の雄子ヤギについて「売約」していた2頭である。

なお、今回は「子ヤギ肉」のほか、ヤギのチーズの「朝日岳」、「茶臼岳」、それと販売していない「秘密のチーズ」4も提供していただいた。

② 森林ノ牧場

③今回の肉と乳製品

ア:

今牧場の雄子山羊肉は、生後6か月半のもので、うち1頭は去勢がうまくいってなくて「タマ付き」だった。結果的に「タマ」も食する機会ができて良かったが。出席者からは、「覚悟していた」ヤギっぽいクセがないとのことで好評だった。

また、今牧場からはヤギのチーズを3種、提供いただいた。フレッシュチーズ「朝日岳」、シェーブルタイプのチーズ「茶臼岳」と試作品であるセミハード系チーズ「秘密のチーズ(3か月熟成)」、牛乳製の7か月熟成チーズ(ラクレット風)である。

イ:

森林ノ牧場

「森林ノ牧場」のジャージー子牛肉は、生まれてから出荷までミルクだけを与えた「ミルクフェッド・ヴィール」。ミルクと言っても生乳だけ飲ませていてはコストがかさむので、ミルク、粉ミルク、ソフトクリームミックス、ヨーグルトの廃棄もの、ホエーなど乳製品製造の過程で出てくる商品にならないものを使用している。通常、生後50〜100日、枝肉重量で25〜40kgで出荷しているとのこと。今回の子牛は生後56日、枝肉重量30kgのミルクフェッド・ヴィールである。

なお、乳製品の方は「搾るヨーグルト」(マヨネーズのようなチューブケースに入れたヨーグルト。トッピングなどに適した容器になっている)と「キスミル」(生乳から脂肪分をとったあとの「無脂肪乳」を使用した乳酸菌飲料。小規模でバターを製造する際に、無脂肪乳を使用した乳製品を作るという発想から生まれた商品)。

本日のメニュー (〇はジャージー関係、●はヤギ関係)

〇 ジャージー牛乳

● 朝日岳のカナッペ(写真1)

● 玉ソテー(写真2)

● ホルモンソテー(レバー、肺、食道等)with茶臼岳(写真3)

〇 発酵バター生地のパイ子牛のヒレ肉包み(写真4)

〇 ホルモンのトマト煮込み(小腸、センマイ、ミノ、ハチノス等)(写真5)

● 骨付きモモ肉ロースト(写真6、7)と秘密のチーズ(写真11)

● 骨付き肉と野菜の蒸し煮(写真8)

〇 ジャージー牛のグリル(写真9)

〇 クリーム煮と発酵バターライス(写真10)

中:7か月熟成チーズ

下:子ヤギ肉

参考文献

〇森林ノ牧場HP

〇那須高原今牧場チーズ工房HP

〇格之進 HP

脚注

1 ジャージーの飼育頭数と戸数

ジャージ種雌牛の飼育頭数は11千頭を若干下回る水準で、飼育戸数は1470戸前後で推移。頭数が多い地域は北海道、岩手、岡山、栃木、熊本など。

2 ヤギチーズ工房

我が国のチーズ工房の多くは牛乳のチーズを製造しているが、最近は品質の高いヤギのチーズを製造する工房が徐々に増加している。今牧場チーズ工房を始め10を超える工房が北海道から沖縄まで、各地に存在する。

3 ヤギの乳から作るチーズを「シェーブル」と呼ぶ。シェーブルの独特の風味は「カプロン酸」「カプリル酸」などのヤギ乳に含まれる脂肪酸によるもの。

4 「秘密のチーズ」は今牧場チーズ工房が試作しているハード系のチーズで、熱を加えることで、シェーブルのクセが抜けて食べやすくなる。現在ではヤギ乳の生産量に限りがあるので、熟成期間が長いハードタイプのチーズを量産することは難しく、商品化の見通しはたっていないとのこと。

5 放牧を基本とする「森林ノ牧場」は東日本大震災時の原発事故による放射性物質のフォールアウトの影響を受け、除染作業を余儀なくされた。

写真

磯沼ミルクファームのジャージー未経産牛

要約

第12回肉肉学会のテーマは、「八王子の磯沼ミルクファームのジャージー未経産牛」。

「肉肉学会」が追求するテーマは「お肉の美味しさとは何か」「様々なお肉にはそれぞれ独自の美味しさがある」「多様な美味しさを追求する生産者を応援する」などがあります。慣行飼育法による和牛だけでなく、放牧肥育の和牛であったり、沖縄在来種のアグーであったり、お肉の美味しさを開拓し、消費者の皆さんに評価していただくことを目指しています。

今回のテーマである「ジャージー未経産牛」は、「ジャージー種」という日本では食肉利用の道が確立していない乳用種(生乳を搾るための品種)で、かつ、未経産の雌牛という、分娩して生乳を搾るために飼育されている雌牛を未経産のまま肥育した特殊な牛肉です。

今回のお客様は、この牛を仕上げた八王子の磯沼ミルクファーム代表の磯沼正徳さん。また、磯沼さんとコラボしている「日本橋ゆかり」の野永喜三夫さんにもお話しいただいた。

写真左:磯沼正徳さん、写真右:野永喜三夫さん

ジャージー未経産牛肉の概要

① 磯沼ミルクファーム

② ジャージー種の牛肉

我が国の国産牛肉を供給ベースでみると約45%が和牛、55%が乳用種と交雑種(乳牛を母、和牛を乳とする雑種)であり、それぞれについて一定の「肥育方式」があることで斉一性のある牛肉を生み出している。

乳用種の中での消費の主体は去勢牛肉で雌については搾乳後に「廃用牛」としてと畜され、挽き肉の材料やレトルトカレーなどに利用される。

以上のような乳用種の肥育・利用体系はホルスタインを前提としており、圧倒的な少数派であるジャージーなどその他の品種については、農家で分散飼育している(1戸当たりでみると数頭しか飼育していない)ことから、ホルスタイン種のような体系的な「肉利用」がなされていない。

一方で、ジャージーを集団的に飼育している産地では、観光客用にレストラン等で利用できるよう、地域内のジャージー種の去勢を肥育している場合もあるが、この場合でもホルスタイン種や和牛と同様の穀物主体の配合飼料を給与しており、品種としての特性が活かされている訳ではない(ジャージー種をホルスタイン種と同様に肥育すると、ホルスタイン種より肉質が良く、肉質等級3が4割程度出現すると報告もある)。

このため、「一般社団法人 全日本・食学会」では「シェフ牛事業」2と称する、ジャージー種を放牧肥育する実験事業を29年度から3年間の計画で行っているが、今回のテーマである「ジャージーの未経産雌牛」は、牛肉としては非常に貴重な個体である。

③今回の牛肉

今回の牛肉は、磯沼ミルクファームで生まれ、育成・肥育された「ジャージー未経産牛」の38か月齢(下の写真)。通常、乳用種の雌は分娩して搾乳するために飼育されているので「未経産雌牛」を肥育することは滅多にない(繁殖障害などで、妊娠しないことを理由に処分されることはあるが、この場合でもわざわざ「肥育」することはない。飼料代と手間暇かけても牛肉としての評価は低くペイしないためである)。

今回の牛は、「フリーマーチン」3という雌なのに生まれつき繁殖能力のない個体として生まれた牛。この牛を磯沼さんが、「アニマルウェルフェア」の観点から、繁殖能力のない雌といえども肉としての価値を高めて、経済動物としての命を全うさせたいという思いから飼育されていた牛である(38か月齢は、和牛と比べて8〜10ヶ月ほど長い出荷月齢となる)。

格之進での熟成期間は50日間。

本日のメニュー

〇 ミートパイ(写真1)

〇ジャージーホルモン(ミノ、ギアラ、シマチョウ、直腸、ハツモト)とハツのサラダ仕立て、塩麹ドレッシング。

〇 レバーソテー(写真2)

〇 塊肉

ウチモモ、ランプ、イチボ(写真3)

〇 ローストビーフ

ソトモモ(写真4)、骨付きサーロイン(写真5,6)

※低温で9時間じっくり焼き上げたもの。

〇 キーマカレー(写真7)

〇 磯沼牧場のヨーグルトと島バナナ(写真8)

〇 江戸っ米ぷりん(写真9)

日本橋ゆかり・野永喜三夫さん提供の東京こだわり食材※を使った江戸前ライスプリン。

※

①磯沼ミルクファーム(八王子市)のジャージー牛乳

②カトウファーム(町田市)のこだわり卵

③高月営農集団清流米部会(八王子市)の米・もち米

参考文献

〇磯沼ミルクファームHP

〇東京牛乳HP(生産者紹介)

〇畜産における六次化産業例(農水省HP/磯沼ミルクファーム)

〇日本橋ゆかりHP(三代目ブログ)

〇格之進 HP

脚注

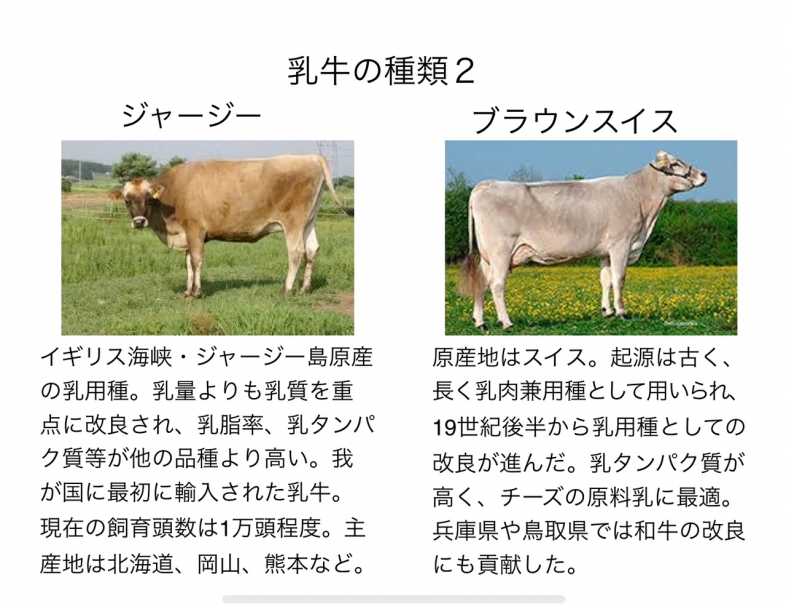

ジャージー種やブラウンスイス種のように、現在の牛肉流通消費体系では活かされていない牛肉を、放牧肥育することで新たな商品として創り出していこうとする取組み。(右図参照)

3 フリーマーチン(英:freemartin)とは、牛の異性多胎において雌胎子が生殖器の分化に異常をきたし不妊となる個体。牛の異性多胎では90%以上がフリーマーチンとなる。その発生率はホルスタイン種では1〜2%。雌としての繁殖能力がないため、生まれてまもなくソーセージ原料などに処分される例が多い。

写真

5 サーロインのローストビーフ