お肉のイノベーション冷凍燻製技術を公開

第24回肉肉学会の概要

「第29回肉肉学会」のテーマは「冷凍燻製技術」。

格之進の千葉さんが、かねてから岩手県工業技術センター、株式会社北陽さんと温めてきた企画が実現しました。

岩手県工業技術センターと格之進の共同研究では、一関産・岩手県産の素材を使ったハンバーグを製造する中で、燻煙用のチップまで岩手県産の木材チップを利用することにし、様々なチップを、条件を変えて薫製香を調べていった結果、ハンバーグを冷凍して薫製1した方が香りの付きが良いことが分かったのです。

一般に「燻製(薫製)」は燻煙の温度が高いほど早く仕上がり、スモークサーモンなど水産物に多く使われる「冷燻」は数日間を要することがあります。冷凍での燻煙技術を可能にしたのが、「北陽」の電子スモーク技術です。「電子スモーク」2とは、燻煙を高電圧でイオン化しマイナスイオン化した燻煙粒子が、陽極にある食材に吸着されるというもの。「北陽」の電子スモーク装置「スモっち燻」だと、通常の燻煙装置で数時間かかるのが5〜10分と大幅な時間短縮が可能になり、コストも抑えられるというわけです。千葉さんいわく「燻製の妖精」上田課長のプレゼンも興味シンシンの内容でした。

今日の食べ並べは、電子スモークをしたハンバーグや牛肉各部位を「薫製」と「非薫製」。薫製の香りに包まれた幸せな時間でした。

「総本家更科堀井」さんと「格之進」のコラボ「堀井格之進のUSHISOBは「青椒肉絲」風の挽きぐるみ(全粉層のそば)。たけのこと木の芽を添えて。

肉おじさんはプレゼンも担当(緊張気味)

肉おじさんと薫製3兄弟

北陽北海道支社

上田洋介課長

堀井良教社長

学びの概要

[caption id="attachment_2704" align="alignright" width="240"] 本日のお肉と江渡副理事長[/caption]

本日のお肉と江渡副理事長[/caption]

「薫製」は様々な食品で行われており、コールドチェーンが発達した現在では、保存技術というだけでなく「燻製香を楽しむ」という役割が中心となってきました。牛肉では、熟成肉に注目が集まる中、ビーフジャーキー等の乾燥製品は古くからあるものの、薫製させた製品は開発されてきませんでした。

千葉さんは「香りをコントロールできたら商品価値が上がる」と、(株)格之進と岩手県工業技術センターとの共同研究として「県産素材を活用した新規畜肉加工品の開発」を行い「県産スモークチップを活用した新規冷凍ハンバーグの開発」に至ったそうです。

1.燻製食品の評価法と効率的評価法の開発

リンゴ、ブナ、サクラ、オニグルミなど様々な県産チップ材を用いて燻製チップを評価するとともに食材に付いた燻製香を定量的に測定する方法を開発しました。そうして食材によって最適となるチップの配合比率や水分率を求めていきます。赤身と霜降りでは燻製香の付き方が異なり、霜降り(脂)の方が香りがつきやすいとのことです。

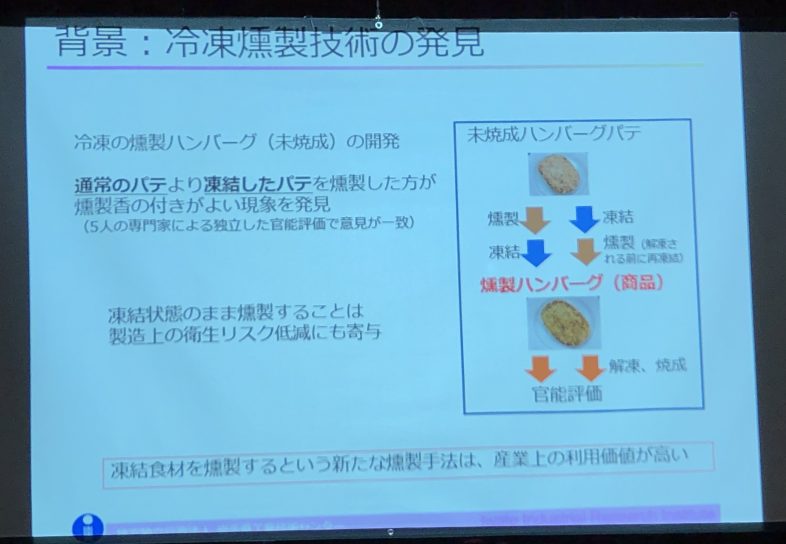

2.冷凍燻製技術の開発

燻製ハンバーグの開発を進めるなかで、「通常のパテより凍結したパテを燻製した方が燻製香の付きが良い」という現象が発見されました。凍結状態のまま燻製することは製造上の衛生リスクも低減するなど、産業上の利用価値が高いといえ、冷凍燻製技術の開発は、今回の燻製ハンバーグの商品化に大きく寄与しました。一方で、このメカニズムは十分、解明されていないようで一層の研究が待たれます。

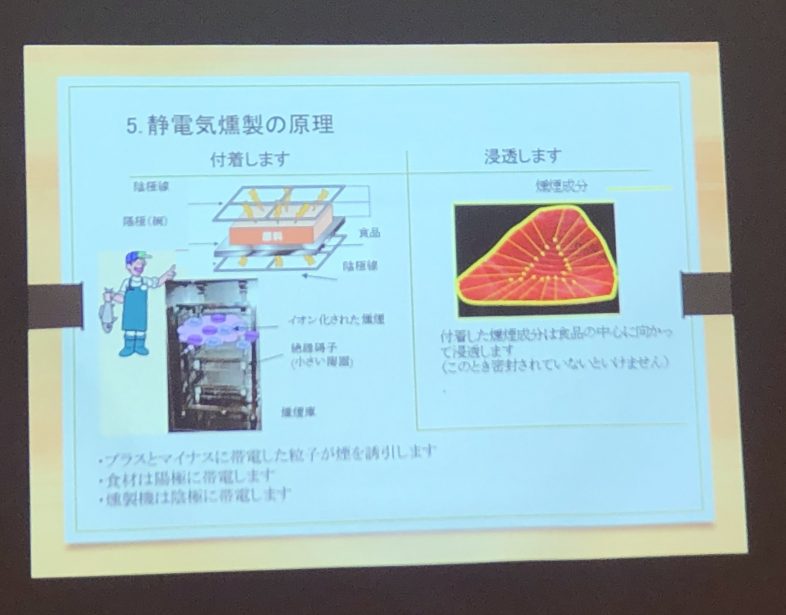

3.静電気燻製技術の利用(電子スモーク)

燻製ハンバーグの商品化には短時間で効果的な燻製香を付与する技術が欠かせません。そこでタッグを組んだのが(株)北陽さん。北陽が開発した「電子スモーク装置」は、長時間かけて行われてきた、従来の冷燻や温燻を、常温で5〜10分で冷くんできるという装置です。

電子スモーク装置内で高電圧によりプラスとマイナスに帯電した粒子が煙を誘因し、マイナスに帯電した燻煙がプラスに帯電した食材に付着するという原理です。食材に付着した燻煙成分は、食材を密封することにより食材の内部に浸透していきます。

このようにして誕生したのが「薫格ハンバーグ」です。今回の肉肉学会では、薫格ハンバーグと、大人気の「金格ハンバーグ」を食べ並べ(どちらも美味しいとの声多数ですが)、燻製香のするハンバーグという未知の体験を楽しみました。

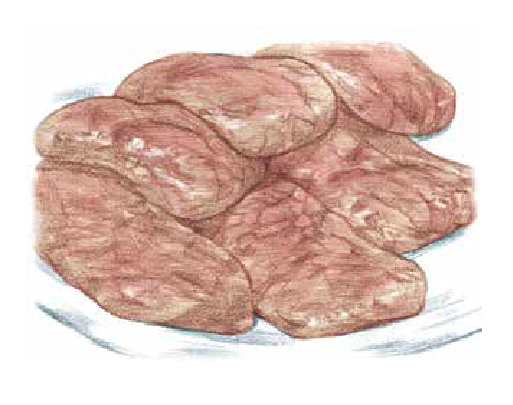

また、赤身や霜降りなど、各部位で燻製したものとそうでないものを食べ並べ、「燻製香は脂肪の多い肉に付きやすい」というエビデンスを実感することとなりました。この日は青森県アビタニアジャージーファームの安原さんが持ってきてくださった7歳超えのジャージー去勢牛のロースも燻製・非燻製として味わいました。

USHISOBA

「総本家更科堀井」さんと「格之進」のコラボ企画「牛そば」。今回の企画は「青椒肉絲」風の牛肉に、挽きぐるみ(全層粉)のそばで。季節の味のタケノコと木の芽が添えられてます。

本日のメニュー

(ハンバーグと牛肉各部位の食べ並べ:薫製×非薫製)

〇 シャルキュトリとシーザーサラダ(写真1)

〇 薫格ハンバーグ × 金格ハンバーグ(写真2)

〇 稀少部位「メガネ肉」(写真3)

〇 国産牛霜降り「三角バラ」(写真4)

〇 国産牛赤身「ランプ」(写真5)

〇 黒毛和牛霜降り「ソトバラ」(写真6)

〇 アビタニアファームのジャージー牛「ロース」(本ページ)

〇 牛そば(写真7)

本日のお肉:同じ部位の「薫製」と「非薫製」

アビタニアファームのロース(薫製)[/caption]

[caption id="attachment_2707" align="alignright" width="320"]

アビタニアファームのロース(薫製)[/caption]

[caption id="attachment_2707" align="alignright" width="320"] アビタニアファームのロース(非薫製)[/caption]

アビタニアファームのロース(非薫製)[/caption]

脚注

1.冷凍燻製技術

通常のパテより凍結したパテの方が燻製香の付きが良いという現象が確認された。凍結状態のまま薫製することは製造上も衛生上のメリットがある。ただ、このメカニズムは十分解明されていない。

2.静電気燻製(電子スモーク)

イオン化した燻煙を食材に付着させるので、食材を加熱せずに生のままで(冷凍でも)燻製処理できるため、食品の乾燥を防ぎ、短時間処理で空気に触れる時間も短縮化でき衛生的というメリットがある。

参考文献

・岩手県工業技術センターHP:「最新成果集2017:30燻製食品評価法と効率的燻製法の開発」

・総本家更科堀井HP

・格之進HP

本日のお料理

1 シャルキュトリのサラダ

2 薫格ハンバーグ

2 金格ハンバーグ

3 薫製メガネ肉

3非薫製メガネ肉

4 薫製三角バラ

4 非薫製三角バラ)

5 薫製ランプ

5 非薫製ランプ

6 薫製ソトバラ

6 非薫製ソトバラ

7 牛そば

赤城牛・鳥山畜産の哲学に学ぶ

第28回肉肉学会の概要

「第28回肉肉学会」のテーマは「赤城牛・鳥山畜産の哲学に学ぶ」。

「鳥山畜産」は来年で操業60周年を迎える群馬県のみならず日本でも有数の「肉用牛一貫経営牧場」です。子牛を外部から購入して肥育するスタイルから、繁殖雌牛も所有して子牛を産ませ肥育するという一貫経営に移行し、現在は黒毛和牛の雌牛400頭、全体で1500頭という規模になっています。

今回は「鳥山畜産」の規模拡大だけではない、「一貫生産」に伴うブランド化戦略、輸出戦略、独自の和牛の改良、「うまみ」の評価と「見える化」などなどを学びました。 その経営戦略は「Toriyama ONLY ONE」という言葉に集約されます。そのための実践が「牛肉を売り切るまで全て自社で手がける一貫生産」「「味の見える化活動(味マップ作り)」「外さない牛生産」「遺伝子解析」「ロースを作らない海外輸出」なのです。

また、ちょうど、この日に「JGAP」の認証を取得されたそうで(関東地方で初めての肉用牛GAP)、そのお披露目の場にもなりました(オリパラ食材の調達を任せられている「全日本・食学会」の高岡副理事長はこの話を聞いて大喜びでした)。

高岡顧問(全日本・食学会副理事長)

鳥山真・鳥山畜産代表

ニューヨーク店オープンを控える「総本家更科堀井」さんと「格之進」のコラボ「堀井格之進のUSHISOBAのお題はバラ肉。バラ肉を生姜とあまだれで炊いて、木の芽たっぷりの関西風に。

肉おじさん・格之進の千葉祐士代表

鳥山さんのプレゼン

学びの概要

[caption id="attachment_2678" align="alignright" width="240"] 赤城和牛と肉おじさん、藤井理事[/caption]

赤城和牛と肉おじさん、藤井理事[/caption]

「鳥山畜産」は群馬県の地域ブランド「赤城和牛・赤城牛」1の中心的な生産者として、長く地域の肉用牛生産をリードされてきました。現在でも「赤城和牛・赤城牛」ブランドでの生産も継続されていますが、黒毛和牛の子牛生産から肥育、牛肉の販売まで全て自社で行うウェイトが増してきており、個人ブランド「はぐくみ赤城和牛」2を展開しています。

1. 経営の一貫化

繁殖雌牛の飼育から子牛生産、肥育まで一貫化することで、雌牛の放牧による健康増進効果、子牛が家畜市場に出荷されず牧場内で飼育継続することによるストレス軽減など、美味しい牛肉を作るための「ストレスフリー」な環境下で生産することが可能になりました。

また、通常は31〜32か月齢で出荷していますが、一貫生産により自由度が高まったことで、顧客の求めに応じて、雌の42か月齢での出荷などもできるようになったとのことです。

鳥山さんの牛肉生産は「美味しい、また食べたい」と顧客に言ってもらえる牛肉を作る、そのためには「最適なタイミング・状態で提供できる」という自社販売の強みを活かして「美味しさの新基準」である「味マップ」3を独自に作ることにしました。

また、一貫生産であるということは、「良い子牛を家畜市場で選んで買ってくる」ということができないので、自社の雌牛から生まれる子牛を「外さない牛肉」に仕上げること、「顧客の「ゾーン」に居続ける肉を作ること」が大事になるそうです。

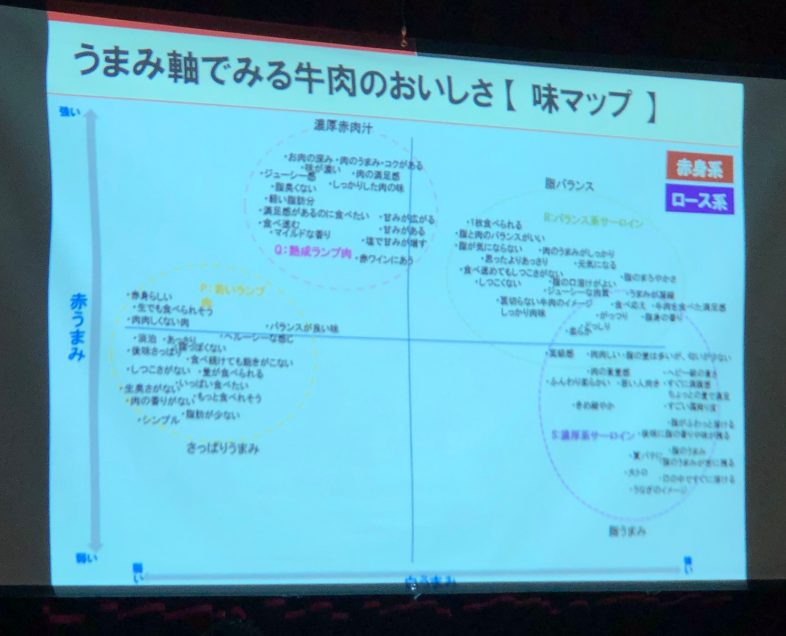

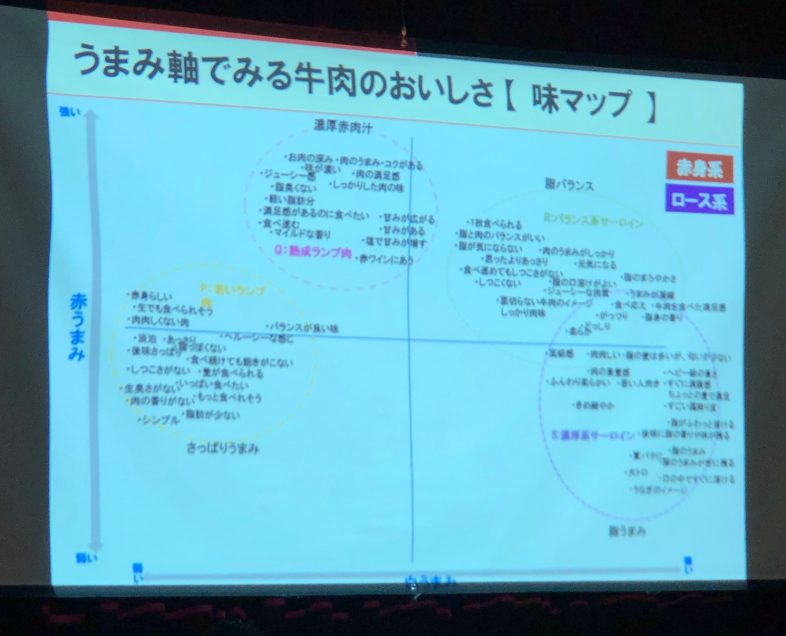

2. 味の「見える化」

「味の見える化」は2010年から取り組まれ、「脂質の評価」と「赤身肉の評価」を独自に分析しています。

「脂質の評価」は「食肉脂質測定装置」を用いて全ての出荷枝肉のオレイン酸、一価不飽和脂肪酸などを測定し、「赤身肉の評価」も全ての枝肉について、「味覚センサー」4を用いて「甘味」「塩味」「酸味」「苦味」「旨味」を「チャート化」し、「うまみ軸でみる牛肉のおいしさ」として「味マップ」を作成しています。

こうした作業を通じて、格付けだけでない枝肉出荷情報の収集を行い、牛肉として外れのない「安定スコア」の牛肉生産を目指すとのことです。

見た目や格付や流行に惑わされない食味の追究は、「一貫経営化」ゆえに実現できることだと思われました。

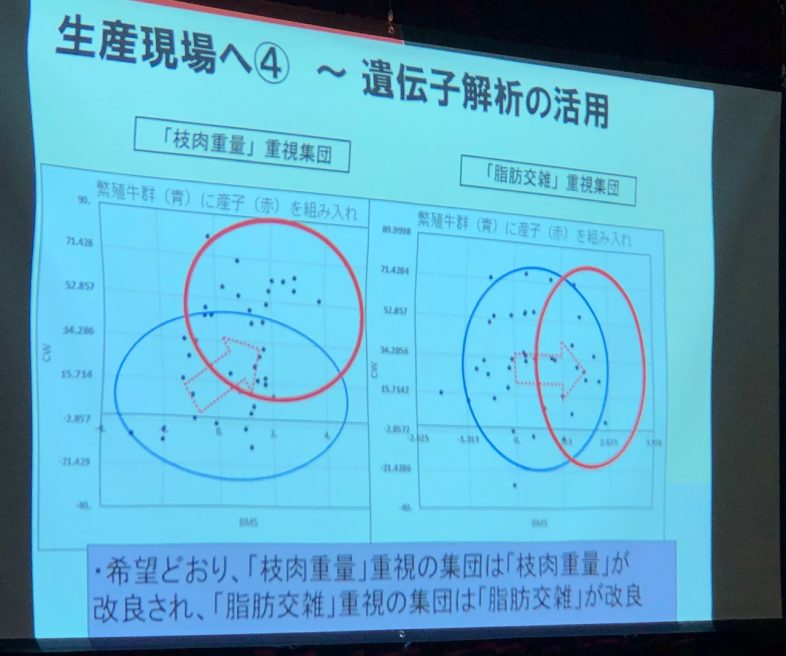

3. 遺伝子解析による「牛づくり」

「2」により「外れない肉質」を安定的に生産する目標を達成するためには、「外れない肉質」となる血統交配による「牛づくり」が欠かせません。一般に牛肉の味は血統7割、飼料(環境)3割と言われていて、特に脂肪交雑の追究には但馬系を中心とした血統をもつ子牛を肥育することが早道です。しかし、鳥山畜産は、食味結果に基づき「1頭当たり脂肪含有量50%」を交配目標に、枝肉データをクラウド化した「生産カルテ」を用いて交配結果を分析し、「外れない再生産、外さない血統交配」を実現するため遺伝子解析5を実施しています。このため、交配用の凍結精液を購入するだけでなく、自ら種雄牛を飼育して本交による子牛生産も行っている(「本交」は受胎率が良い、という効果もあり)。

4. 海外輸出

鳥山畜産では、3月に米国カリフォルニア、サンフランシスコ、ロサンゼルスで「ロイン系を使わない和牛肉のプロモーション」を行ってきたばかりで、現地では大変好評だったとのことです。鳥山畜産の和牛肉は既にシンガポールへ輸出しており高評価を得ており、すき焼きをサルサソースやトマトソースで提供するなど工夫した販売をしているそうです。鳥山畜産の輸出用牛肉は「うまみ和牛」という自社ブランドで展開しており、今後は他の生産者とも組んで「協力生産者グループ」による輸出に取り組んで行きたいとのことでした。

なお、本日の牛肉は、

1. 熟成肉6:31か月齢・去勢のランプとイチボ(骨付き60日熟成)

2. 非熟成肉:33か月齢・去勢のランプとイチボ(と畜後4週間)

となっています。

USHISOBA

「総本家更科堀井」さんと「格之進」のコラボ企画「牛そば」。

今回は「牛のバラ肉のあまだれそば」。バラ肉と生姜をあまだれで炊いて、重めのおつゆに、木の芽をたっぷり入れたそばです。

本日のメニュー

〇 シャルキュトリの盛り合わせ(写真1)

〇 牛ハツ入りパテドカンパーニュ(写真2)

〇 岩手・八幡平のほうれん草のシーザーサラダ(写真3)

〇 赤城牛食べ並べ 非熟成&熟成

ランプ:ローストビーフ(写真4)

イチボ:炭火焼き(写真5)

〇 赤城牛のペンネミートソース(写真6)

〇 牛そば(写真7)

ランプの「非熟成」と「熟成」

ランプのローストビーフ

イチボの炭焼き

脚注

1 「赤城和牛・赤城牛」

・赤城牛(総称)は、組合員が生産した肉牛を指し、赤城和牛(黒毛和牛)と赤城牛(交雑牛)に区分される。 銘柄流通に規格は設けないが、総販売元である鳥山畜産食品(株)の判断による。(赤城肉牛生産販売組合)

2 「はぐくみ赤城和牛」

赤城和牛を発展させた鳥山畜産のブランド。鳥山畜産農場内で生まれて肥育された和牛で、詳述したように「一貫生産より美味しいお肉」になるというコンセプト。現時点では、鳥山畜産の出荷牛の全てが一貫化できているわけではないが(本日提供の2頭の牛も外部導入の子牛を肥育したもの)、いずれ完全一貫化となるものと思われる。

3 味マップ

鳥山牧場では「外さない牛肉生産」を目指して、独自に「味マップ」を作成。「赤身のうまみ」と「脂のうまみ」をチャート化して赤身と脂のバランスの良い美味しさを表現。

4 味覚センサー

慶応大学のベンチャー企業「AISSY株式会社」が開発したもの。「味蕾」の代わりをするセンサーが電気信号を測定しニューラルネットワークを通して味を定量的な数値データとして出力する。

5 遺伝子解析

鳥山牧場は、家畜改良事業団の協力を得て「ゲノム解析」による計画交配を実施している。例えば、枝肉重量の大きい子牛を産ませたいときに、そのような遺伝子を持つ父親を交配することで牛群を改善する。

6 鳥山畜産の熟成肉

鳥山畜産は、牛肉の生産者であり、熟成もするという珍しい存在。2009年から熟成を始め、熟成方法は「枯らし」である。自社牧場生産の黒毛和牛の骨付きモモ肉を中心に5〜7週間の熟成を行っている(顧客の求めに応じて長期熟成も行う)

参考文献

・鳥山畜産HP

・鳥山牧場の赤城和牛HP

・赤城牛と赤城和牛

・上毛新聞4月16日(火):和牛を五輪食材に 昭和の鳥山牧場が日本版「GAP」取得

・総本家更科堀井HP

・格之進HP

本日のお料理

1 シャルキュトリの盛り合わせ

2 牛ハツ入りパテドカンパーニュ

3 ほうれん草のシーザーサラダ

4 ランプのローストビーフ(非熟成)

4 ランプのローストビーフ(熟成)

5 イチボの炭火焼き(非熟成)

5 イチボの炭火焼き(熟成)

6 ペンネミートソース

7 牛そば

福島牛の現在と未来

第27回肉肉学会の概要

[caption id="attachment_2587" align="alignright" width="240"] 高岡顧問[/caption]

高岡顧問[/caption]

「第27回肉肉学会」のテーマは「福島牛の現在と未来」。

肉肉学会は基本、「生産者ブランド」を取り上げて勉強しており、「〇〇県産牛」は扱わないのですが、今回は特別。東日本大震災8年目を目前にして「福島牛」と取り上げることに社会的な意義があると判断しました。

既に、自ら「福島牛」のキャンペーンに取り組んでいらっしゃる人形町今半さんに東京食肉市場で競り落としていただいた福島牛(福島県田村市坪井畜産の30か月齢・雌、50日熟成)を、学習教材としました。

[caption id="attachment_2588" align="alignright" width="240"]

肉おじさんと福島県・佐竹農林水産部長[/caption]

肉おじさんと福島県・佐竹農林水産部長[/caption]

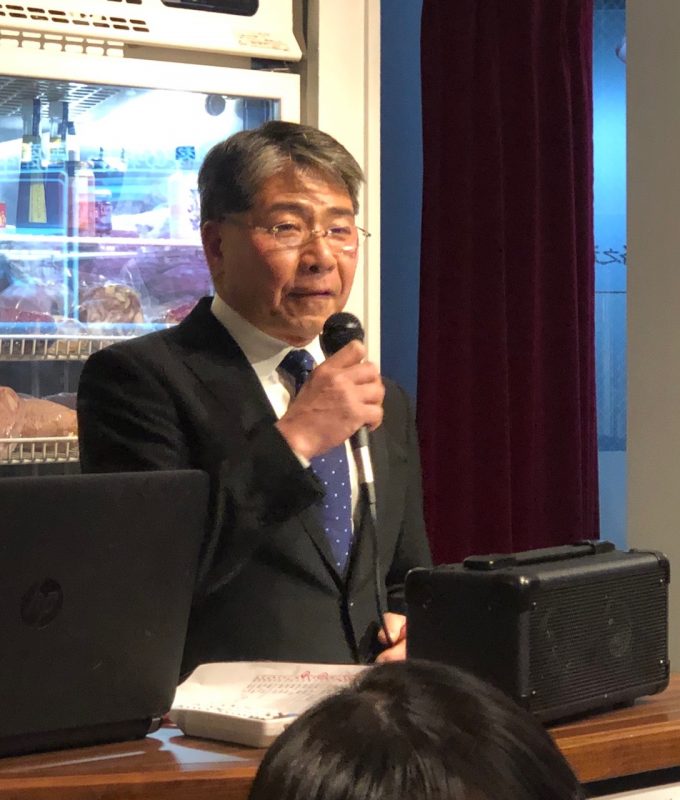

稲見副理事長の挨拶、江渡副理事長の「仲間たち」の成染め話を紹介いただき、福島県の佐竹農林水産部長から福島牛をはじめ農畜水産物の安全性確保の取組みなどをお話しいただきました。原田理事長から「福島牛の現状」について、和田理事(立命館大学教授)から「食の消費者理解の心理学」と題したプレゼンをいただきました。

人形町今半の久田課長さんからは「1頭1頭、牛を見極める今半の目から見ても、福島牛の品質は高い」との激励をいただき、最後に福島牛の肥育名人、大玉村で肥育経営を手がけ、29年度の全農枝肉共励会で最優秀賞に輝いた鈴木廣直さんから。福島牛への想いを語っていただきました。

「総本家更科堀井」さんと「格之進」のコラボ「堀井格之進のUSHISOBA」は、牛肉の粗挽きしんじょの蕎麦。

立命館大学・和田教授

福島県の前肥育牛部会長・鈴木廣直さん

学びの概要

[caption id="attachment_2593" align="alignright" width="240"] 江渡副理事長、福地さん、三森さん。[/caption]

江渡副理事長、福地さん、三森さん。[/caption]

今回のテーマを決めたキッカケからご紹介します。東日本大震災の発災から8年目を直前にして、江渡副理事長がニコニコ仲間の福地さんから「同級生(福島県東京事務所の三森さん)が福島県庁に勤めているのだけど、福島牛など未だに風評被害により価格が回復し切れていないようだ」とのお話しを聞いて、フェイスブックの「肉肉学会理事会」のスレッドに「福島牛を肉肉学会のテーマとして取り上げることはできないか」とのメッセージが流れてきたことがキッカケでした。

早速、千葉さんはじめ理事の皆さんから「ぜひ、肉肉学会のテーマに取り上げましょう!」と好意的な反応があつまり、人形町今半の高岡副社長からも「今半でも福島牛を取り扱っているので協力は惜しみません」と力強いエールをいただきました。

[caption id="attachment_2597" align="alignright" width="240"] 稲見副理事長のご挨拶[/caption]

稲見副理事長のご挨拶[/caption]

そこからは、肉肉学会の動きは早い。福島県東京事務所、全農福島県本部に相談して、あれよあれよと言う間に「第27回肉肉学会・福島牛の現在と未来」と題して「福島牛」を取り上げることが決まり、フェイスブックで開催通知を行うとともに、今回はビラも作成し、関係者などで回覧する資料としました。

開催当日は東京でも雪の予報で心配したのですが、会場である六本木の「格之進Neuf(ヌッフ)」は50名を超える満員御礼のお客様で熱気溢れる幕開けとなりました。

稲見副理事長の冒頭の挨拶に続き、この日の枝肉を仕入れた「人形町今半」の高岡副社長(肉肉学会顧問)から「人形町今半は2年前から『福島牛フェア』を開催している。高島屋さんともコラボした。販売員が牛肉としての良さを伝えながら売れば福島牛は売れる。伝えるマーケティングが大切だ。人形町今半は東京芝浦市場で1頭1頭枝肉を見ながら購入しており、今日の牛肉もそのように選んだ「ハレの日の特選福島牛」とのメッセージをいただきました。

福島県からは佐竹農林水産部長に参加いただき、福島牛だけでなく福島県の農畜差水産物全体が放射性検査の実施により安全であること、福島牛は共励会などで優秀な成績を得ていることを説明された上で、福島牛の名誉は「実力で取り返す」と力強く宣言していただきました。(お土産の名産「あんぽ柿」いただきました。)

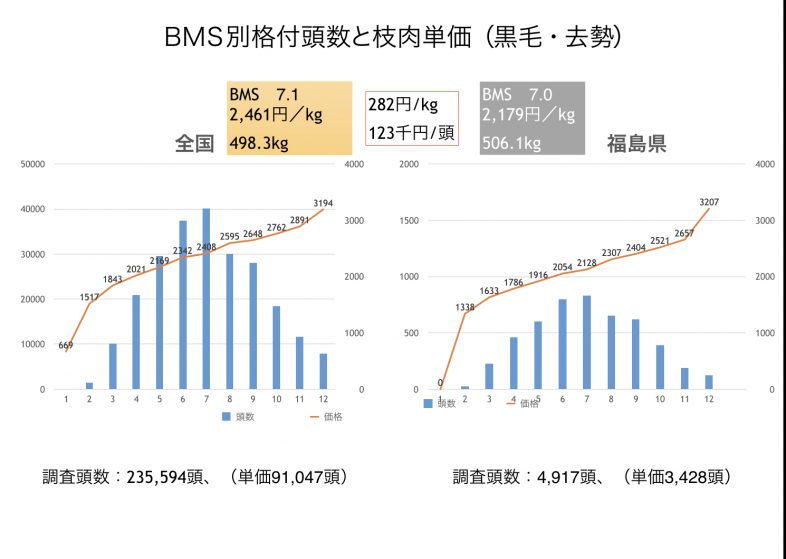

原田理事長は全国的な去勢和牛のBMS分布データや価格データを示して、肉質的には全国平均と劣らないにも関わらず、枝肉kg当たり300 円近い差があることを披露し、ピンチをチャンスとして、他県にない「福島牛の売り」が必要ではないか、とお話ししました。

続いて、立命館大学・食マネジメント学部の和田有史教授(肉肉学会理事)から「食の消費者理解の心理学」と題したプレゼンをしていただきました。和田先生は、コープ福島の陰膳調査(実際の食事による食品の内部被曝の調査)におけるセシウムの最大検出量が非常に小さい値であることを示しつつもネットに溢れるニセ情報に触れつつ、「信じればそれがリアル」になる消費者心理を紹介。「人は事実ではなく認識によって行動する。その認識は人によって異なるので単純に批判することはできないが、異なる認識の人間同士が、なぜ異なるのか考えたり、話し合ったりすることが重要ではないか」と問題提起をされました。

大トリは福島牛の生産者代表としてお話しをいただいた鈴木廣直さん(大玉村)。原発事故による出荷停止の影響の大きさ、出荷可能となってからは全頭検査に取組み、全く問題がないのにも関わらず枝肉相場が他県産牛より安いままであること、米と水が美味しい福島の牛肉は共進会等での評価も高いので、これからも消費者に美味しく食べていただけるような牛肉を生産していきたい、と熱意を込めてお話ししていただきました。

(原田注)私は原発事故による福島牛の出荷停止直後から何度も現地に足を運んで、当時、全農福島県本部の肥育部会長だった鈴木さんと、時には激しい議論もさせていただいたことがあります。穏やかで面倒見の良い鈴木さんは、福島牛生産者の代表としてもご苦労されてきたので、この日お招きできたことは私にとっても嬉しい再会となりました。

肉肉学会で「〇〇県産」の牛肉を扱うのは初めてでした。普段は、こだわりの生産者による滅多に手に入らないお肉を中心にテーマ設定しているからです。今回は、まもなく発災8年目になるのに、なかなか旧に復さない福島牛の現状を参加者に訴えつつ、福島牛の再生を確かなものにしたい、という願いを込めて開催しました。「肉肉学会」の参加者は約50人ですが、発信力の大きい方々なので、藤井理事曰く「福島牛の呪いを解くちから」があると信じます。

[caption id="attachment_2599" align="alignright" width="240"] 総本家更科堀井の堀井良教さん[/caption]

総本家更科堀井の堀井良教さん[/caption]

USHISOBA

「総本家更科堀井」さんと「格之進」のコラボ企画「牛そば」。今回は「牛の粗挽きのしんじょの蕎麦」は和風だしとお肉のコンビネーション。最初は「金格ハンバーグ」とのコラボを予定していたそうですが、「瓢箪からUSHISOBA」。

本日のメニュー

〇 福島牛の一口コロッケ(写真1)

〇 シャルキュトリのサラダ(写真2)

〇 アッシュパルマンティエ(写真3)

〇 内モモローストビーフ(写真4)

〇 肉豆腐 塩あんかけ(写真5)

〇 サーロインステーキ(写真6)

〇 牛そば(写真7)

福島牛のサーロイン(黒毛和種・雌 30か月齢)

「第27回肉肉学会」のビラ

参考文献

・ふくしまプライドHP

・「中田英寿 福島を旅する」(鈴木廣直さんと中田英寿さんの対話記事です)

・総本家更科堀井HP

・格之進HP

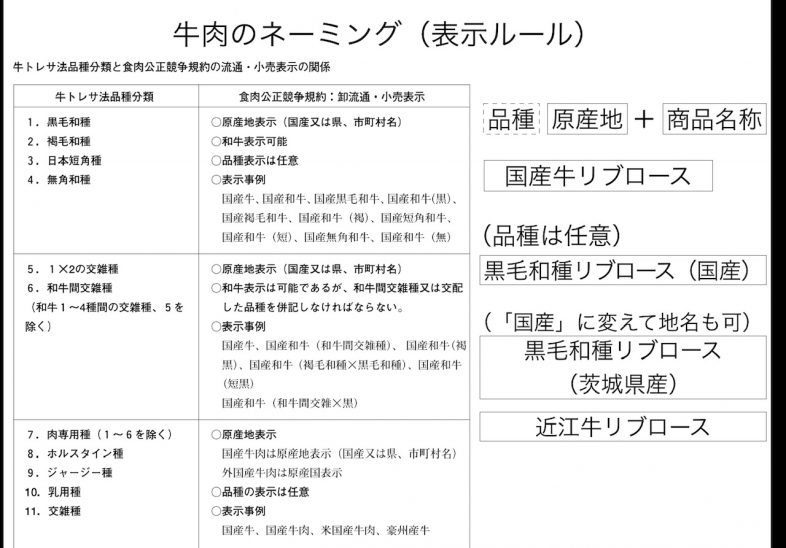

BMSナンバー(脂肪交雑の入り具合。1~12で表す)ごとの格付頭数と枝肉価格。福島県産牛肉は、全国平均と比べBMSでは差がないのに枝肉でkg当たり282円(1頭当たり123千円)安い。

牧場での飼育管理を徹底すれば、牛肉がセシウムに汚染されるリスクは下げられる。基本は、給与飼料、飲水等の汚染を防ぐことで安全性は担保される。

本日のお料理

1 福島牛の一口コロッケ

2 シャルキュトリのサラダ

3 すね肉のアッシュパルマンティエ

4 内モモのローストビーフ

5 肉豆腐 塩あんかけ

6 サーロインステーキ

7 牛そば

世界のブランド尾崎牛

第26回肉肉学会の概要

[caption id="attachment_2564" align="alignright" width="240"] 尾崎宗春さん[/caption]

尾崎宗春さん[/caption]

「第26回肉肉学会」のテーマは「尾崎牛」。サブタイトルは「生産者ブランドとして世界ブランディングを確立した哲学者尾崎宗春氏に学ぶ」です。「尾崎牛」と言えば、地元の宮崎市内だけでなく、日本全国の有名シェフの御用達として「知る人ぞ知る」和牛のトップブランドですが、これが「個人ブランド」として確立しているところが、他に例を見ない凄さだと思います。

また、「尾崎牛」の生産者である尾崎宗春さんは、その軽妙な語り口と人柄から熱心な尾崎ファンを生むエンタテイナーでもあります。今回は、「尾崎牛」と「格之進」のコラボという業界垂涎の企画が誕生し、休日ということで昼、夜2回の学会が満席という盛況でした。

[caption id="attachment_2565" align="alignright" width="240"] 株式会社eatmeetの星野康代表[/caption]

株式会社eatmeetの星野康代表[/caption]

冒頭、原田理事長から「牛肉ブランド考」というテーマで、地域ブランドが主流の牛肉ブランドの中で、個人ブランドの可能性を考えるためのバックボーン情報を提供しました。

更に、「尾崎牛」の販売を手がけている株式会社eatmeetの星野康代表に、尾崎牛との出会いと販売戦略を語っていただきました。

「総本家更科堀井」さんと格之進のコラボ「堀井格之進のUSHISOBA」は、柚きりそばをうどん出汁のつゆで。尾崎牛のしんしんをしゃぶしゃぶのようにトッピングしました。これも新境地か。

[caption id="attachment_2567" align="aligncenter" width="240"]

肉おじさんと尾崎さん[/caption]

[caption id="attachment_2566" align="aligncenter" width="240"]

肉おじさんと尾崎さん[/caption]

[caption id="attachment_2566" align="aligncenter" width="240"] 総本家更科堀井・堀井さんのご挨拶[/caption]

総本家更科堀井・堀井さんのご挨拶[/caption]

学びの概要

1. プロが買えない「尾崎牛」

高岡顧問の挨拶で「尾崎牛は芝浦では買えない。BtoCの販売で成功。プロが買えない尾崎牛」という紹介がありました。更に、「尾崎牛は何が他のブランドと違うのか、考えて欲しい。味だけではない。尾崎さんと語ると「過程を掘り下げる」人だと思う。BtoCの顧客には「過程」を語れることが重要であり、料理人も自分の哲学で語ることができる必要がある」と、今回の学びのスタンスについてヒントも語っていただきました。

2. 尾崎牛と出会って人生が狂った星野さん

「プロが買えない尾崎牛」を料理人や消費者に販売しているのがeatmeetの星野康代表。尾崎さんとの出会いや、尾崎牛を消費者等に届けるに当たっての心構えを語っていただきました。「男性にはkg(キログラム)単位で、女性にはg(グラム)から販売」されるそうです(笑)。

3. 尾崎さんのお話し

今日は、時間無制限一本勝負でお願いした尾崎さんのお話です。さすがに途中から食事を始めましたが、「尾崎節」に魅了された皆さん、耳も舌もとろけてしまうお話しでした。ここでポイントを紹介しておきます。

・60才までに世界制覇をしようと思った。あと2年。現在、毎月60頭販売し、うち30頭は世界に輸出している。毎月80頭販売できるようにしたい。

・僕の人生は僕のオリジナル。

・子牛は高くても買う。1頭100万円を超えても買う。その牛を300万円で売れれば、子牛生産者に儲けてもらうことができる。

・和牛にサシを入れるのは血統の力、美味しいお肉・脂にするのは飼料の力。尾崎牛の飼料は40%がビール粕。飼料は毎日配合して給与する。

・子牛は10頭入れる大きな牛房から始めて、中部屋、小部屋で2頭ペアで飼う。仲の良い牛同志でペアリングするとストレスがなく良い牛肉になる。

・雌で生体重700〜750kg、27か月齢で飼料を10kg給与し、そこから給与量は減らしていき30か月以上飼育する。

・生後30日か月以上で「尾崎飼料」を食べたものが「尾崎牛」

・どんな尾崎牛を目指すかは料理人と決める。食べる前にイメージできないのは牛肉くらい。味は好みだけど、ハズレを作らず安定的に高品質な牛肉を目指す。「バトンタッチ」をした人がどんな料理を作るかが大事。

・オレイン酸が大事。尾崎牛はどの個体でも60%以上でばらつきが少ない。

・尾崎牛は融点が低い(28℃)

・和牛は国家財産であり、和牛を育て肉にするのは12種類のプロの手が必要。

などなど味わい深い「尾崎語録」を学びました。

※残念ながら尾崎節の中核をなす「エロネタ」は割愛しました。

3. USHISOBA

「総本家更科堀井」さんと「格之進」のコラボ企画「牛そば」も「尾崎牛スペシャル版」。柚きりそばを関西風のうどんつゆで。「尾崎牛のシンシン」を80℃のお湯でさっと潜らせしゃぶしゃぶ風に。

本日のメニュー

〇 堀井格之進「USHISOBA」番外編(写真1)

〇 尾崎牛のビアシンケン(シンタマハバキのミンチと角切りのカメノコ)と白金豚のパテドカンパーニュ、白金豚のハーブ入りソーセージの盛り合わせ(写真2)

〇 サラダ

〇 イチボとランプの炭火焼き(写真3、4)

〇 サーロインのローストビーフ(写真5)(58℃で12時間ロースト)

〇 尾崎牛と白金豚の合い挽きハンバーグ(写真6)(尾崎牛は手切り、白金豚はミンチで)

〇 ペンネミートソース(写真7)

尾崎牛のサーロインのローストビーフ。黒毛和種・雌32か月齢。[/caption]

尾崎牛のサーロインのローストビーフ。黒毛和種・雌32か月齢。[/caption]

参考文献

・尾崎牛HP

・株式会社eatmeet

・総本家更科堀井HP

・格之進HP

本日のお料理

[caption id="attachment_2572" align="aligncenter" width="640"] 1 堀井格之進「牛そば」[/caption]

[caption id="attachment_2573" align="aligncenter" width="640"]

1 堀井格之進「牛そば」[/caption]

[caption id="attachment_2573" align="aligncenter" width="640"] 2 尾崎牛のビアシンケン」とシャルキュトリの盛り合わせ[/caption]

[caption id="attachment_2574" align="aligncenter" width="640"]

2 尾崎牛のビアシンケン」とシャルキュトリの盛り合わせ[/caption]

[caption id="attachment_2574" align="aligncenter" width="640"] 3 イチボの炭火焼き[/caption]

[caption id="attachment_2575" align="aligncenter" width="640"]

3 イチボの炭火焼き[/caption]

[caption id="attachment_2575" align="aligncenter" width="640"] 4 ランプの炭火焼き[/caption]

[caption id="attachment_2576" align="aligncenter" width="640"]

4 ランプの炭火焼き[/caption]

[caption id="attachment_2576" align="aligncenter" width="640"] 5 サーロインのローストビーフ[/caption]

[caption id="attachment_2577" align="aligncenter" width="640"]

5 サーロインのローストビーフ[/caption]

[caption id="attachment_2577" align="aligncenter" width="640"] 6 尾崎牛と白金豚の合い挽きハンバーグ[/caption]

[caption id="attachment_2578" align="aligncenter" width="640"]

6 尾崎牛と白金豚の合い挽きハンバーグ[/caption]

[caption id="attachment_2578" align="aligncenter" width="640"] 7 ペンネミートソース[/caption]

7 ペンネミートソース[/caption] 藤森ワインと後藤日本酒、格之進熟成肉のマリアージュ

第25回肉肉学会の概要

藤森ワインと後藤日本酒、格之進熟成肉のマリアージュ

[caption id="attachment_2536" align="alignright" width="240"] 株式会社シャルパンテの藤森真代表[/caption]

株式会社シャルパンテの藤森真代表[/caption]

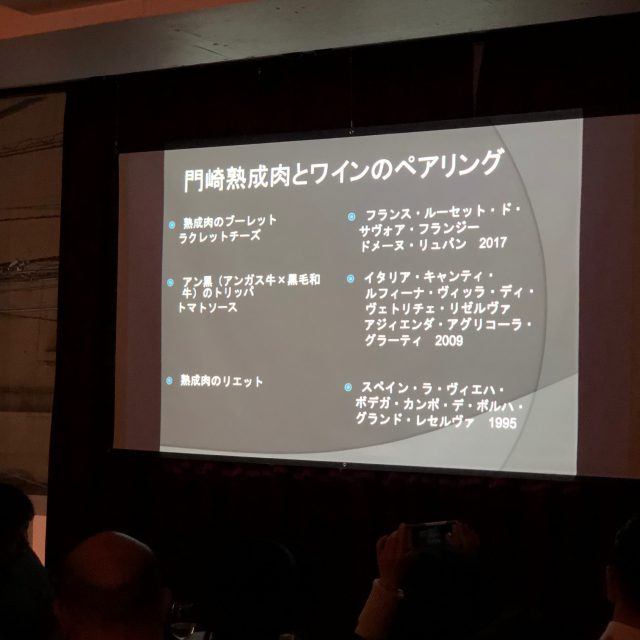

「第25回肉肉学会」のテーマは「ワインと日本酒と熟成肉とのマリアージュ」。

「熟成肉」のベストなお酒のお供はなんでしょう?と簡単に言っても、ビール、ワイン、日本酒、ウイスキー、焼酎と切りがないかも知れません。今回はワインのセレクトに藤森真さん、日本酒のセレクトに「肉肉学会」の後藤英郎理事をフィーチャーした特別企画。また、お肉の方は、格之進の熟成肉と宮崎県小林市山之口畜産の「やまちくアン黒」を楽しみました。

肉肉学会・後藤英郎理事[/caption]

肉肉学会・後藤英郎理事[/caption]

藤森さんからは「ワインと熟成肉のマリアージュ」「お料理にワインはこう合わせ、こう売る!」と題して丁寧なプレゼンをいただきました。飲食店としてのワイン導入のメリットやワインの導入術などのお話しの後、「門崎熟成肉とワインのペアリング」を教えていただきました。

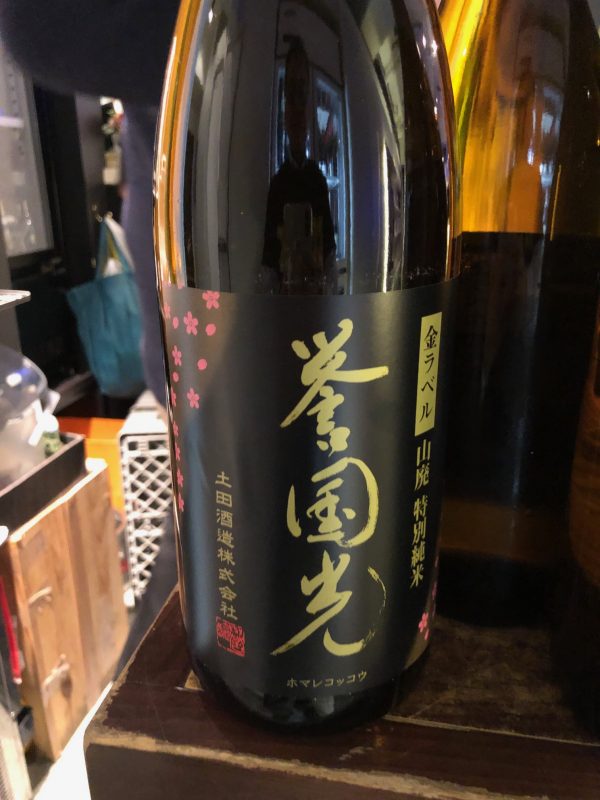

我らが後藤理事は、自ら選び抜いた日本酒の逸品を紹介していただきました。さすが「後藤酒蔵」と言われるだけあって、稀少な日本酒と牛肉と合わせるというミッションを達成していただきました。

格之進のお料理は、ワインと日本酒と合わせた熟成肉とやまくちアン黒の内臓を用いたディッシュのほか、この日のためのスペシャルなチョイスもあり、おおいに盛り上がりました。

「総本家更科堀井」さんと格之進のコラボ「USHISOBA」もますます深みにはまり、「コンフィした牛モモ肉の二八そば」での年越しに。

「行く肉、来る肉」来年の「肉肉学会」の充実も祈念した忘年会となりました。

総本家更科堀井・堀井さんのご挨拶[/caption] [caption id="attachment_2538" align="aligncenter" width="240"]

総本家更科堀井・堀井さんのご挨拶[/caption] [caption id="attachment_2538" align="aligncenter" width="240"] 山之口畜産の山之口祐仁さんと肉おじさん[/caption]

山之口畜産の山之口祐仁さんと肉おじさん[/caption]

学びの概要

1. ワインと肉料理のペアリング

赤身肉や熟成肉はワインも熟成したしっかりしたボディの赤。サシの入った牛肉には赤ワインでもさわやかな口当たりの若いワインなど。豚肉・鶏肉など白い肉には白〜ロゼなどが合う。また、食材の産地と同じ産地のワインを選ぶこともベストマッチのこつ。今日は、そのような視点で(かつコスパのある)ワインをチョイスしていただきました。

2. 日本酒と肉料理のペアリング

肉料理とのペアリングではワインより馴染みの薄い日本酒ですが、肉料理の方に酢、醤油など和風テイストを加え、更にあん肝など海産物とのコラボ、あんかけなど食感の工夫を加えることで、初体験の快感が生まれました。

3. USHISOBA

進化を深める「総本家更科堀井」さんと「格之進」のコラボ企画「牛そば」。今回は「モモ肉のコンフィ」と「二八そば」に「あんかけ風のおつゆ」をかけることでお蕎麦と牛肉が溶け合う味わいになります。

ワインと日本酒の準備には、常連の皆さんにお手伝いいただきました。

本日のメニュー

〇 熟成肉のブーレト 十勝ラクレットモールウオッシュかけ(写真1)

〇 やまちくアン黒のトリッパ トマトソース(写真2)

〇 熟成肉のリエット(写真3)

〇 すね肉の酢味噌和え、金格ハンバーク和風あんかけ、あん肝の三角バラ巻き(写真4)

〇 中華肉(写真5)

〇 熟成肉のメガネのカツ(写真6)

〇 やまちくアン黒のレバーソテー(写真7)

〇 熟成肉のローストビーフ(写真8)

〇 牛そば(写真9)

ホルスタインのリブロースのローストビーフ。ホル去勢22か月齢の100日熟成。58℃のオーブンで低温長時間調理。[/caption]

ホルスタインのリブロースのローストビーフ。ホル去勢22か月齢の100日熟成。58℃のオーブンで低温長時間調理。[/caption]

参考文献

・山之口畜産HP

・株式会社シャルパンテHP

・土田酒造株式会社HP

・美吉野醸造HP

・天山酒造株式会社HP

・総本家更科堀井HP

・格之進HP

本日のお飲み物

1 門崎熟成肉とワインのペアリング

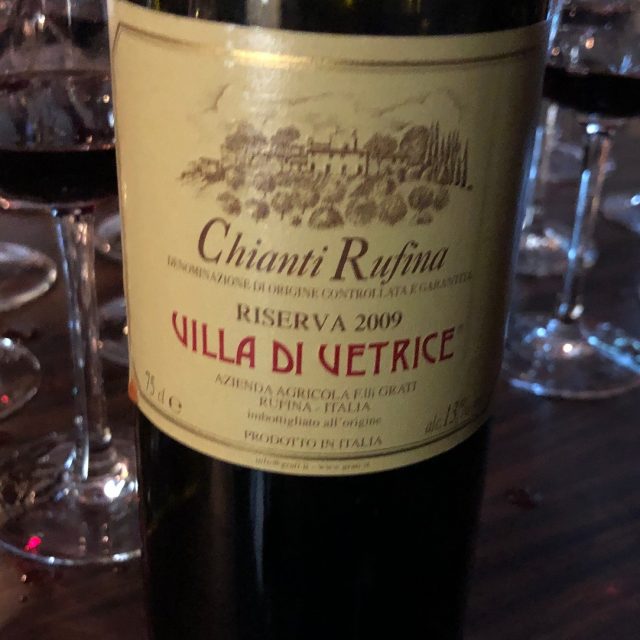

藤森さんチョイスのワインは「熟成肉のブーレット」にフランスの「ル―セット・ド・サヴォア・フランジー ドメーヌジー・リュパン2017」、これはサヴォア地方も産地であるラクレットに合わせたチョイス。「アン黒のトリッパ トマトソース」にはトリッパに鉄板のイタリア「キャンティ・ルフィーナ・ヴィッラ・ディ・ヴュトリチェ・リゼルヴァ2009」。熟成肉のリゾットには「長期熟成した赤、スペイン「ラ・ヴィエハ・ボデガ・カンボ・デ・ボルハ・グランド・レセウヴァ 1995」

「後藤酒蔵」さんチョイスの日本酒は、群馬県土田酒造「誉国光 金ラベル 山廃特別純米」、奈良県美吉野醸造「花巴 水もと純米 無濾過生原酒」(生米を水に漬けて乳酸発酵させるという醸造方法)、佐賀県天山酒造「七田 純米 七割五分磨き 無濾過」。

酢の物にはヨーグルトみたいな酸味のある花巴、金格バーグの和風あんかけには誉国光、あん肝の三角バラ巻きという濃厚な組み合わせには七田。

[caption id="attachment_2551" align="alignleft" width="240"] 誉国光[/caption][caption id="attachment_2525" align="alignleft" width="240"]

誉国光[/caption][caption id="attachment_2525" align="alignleft" width="240"] 花巴[/caption][caption id="attachment_2524" align="alignleft" width="240"]

花巴[/caption][caption id="attachment_2524" align="alignleft" width="240"] 高岡さんと七田[/caption]

高岡さんと七田[/caption]本日のお料理

[caption id="attachment_2527" align="aligncenter" width="640"] 1 熟成肉のブーレット 十勝ラクレットモールウオッシュかけ[/caption][caption id="attachment_2526" align="aligncenter" width="640"]

1 熟成肉のブーレット 十勝ラクレットモールウオッシュかけ[/caption][caption id="attachment_2526" align="aligncenter" width="640"] 2 やまちくアン黒のトリッパ トマトソース[/caption][caption id="attachment_2528" align="aligncenter" width="640"]

2 やまちくアン黒のトリッパ トマトソース[/caption][caption id="attachment_2528" align="aligncenter" width="640"] 3 熟成肉のリエット[/caption][caption id="attachment_2530" align="aligncenter" width="640"]

3 熟成肉のリエット[/caption][caption id="attachment_2530" align="aligncenter" width="640"] 4 すね肉の酢味噌和えと花巴、金格ハンバーグ和風あんかけと誉国光、あん肝の三角バラ巻きと七田 [/caption][caption id="attachment_2531" align="aligncenter" width="640"]

4 すね肉の酢味噌和えと花巴、金格ハンバーグ和風あんかけと誉国光、あん肝の三角バラ巻きと七田 [/caption][caption id="attachment_2531" align="aligncenter" width="640"] 5 中華肉の点心[/caption][caption id="attachment_2529" align="aligncenter" width="640"]

5 中華肉の点心[/caption][caption id="attachment_2529" align="aligncenter" width="640"] 6 熟成肉のメガネのカツ[/caption][caption id="attachment_2533" align="aligncenter" width="640"]

6 熟成肉のメガネのカツ[/caption][caption id="attachment_2533" align="aligncenter" width="640"] 7 アン黒のレバーソテー[/caption][caption id="attachment_2534" align="aligncenter" width="640"]

7 アン黒のレバーソテー[/caption][caption id="attachment_2534" align="aligncenter" width="640"] 8 熟成肉のローストビーフ[/caption][caption id="attachment_2532" align="aligncenter" width="640"]

8 熟成肉のローストビーフ[/caption][caption id="attachment_2532" align="aligncenter" width="640"] 9 牛そば[/caption]

9 牛そば[/caption] 十勝若牛のホルスタインとブラウンスイス、おまけのエアシャー

第24回肉肉学会の概要

「第24回肉肉学会」のテーマは「十勝若牛/ホルスタインとブラウンスイス」。

「十勝若牛」は、北海道十勝清水農協が開発したブランド。いわゆる「国産牛」とは「ホルスタイン去勢牛」「交雑種」の牛肉を指しますが、中でも「ホルスタイン去勢牛肉」が一般の消費者にとってはもっとも求めやすい価格帯の牛肉となっています。しかしながら、生産者にとっては、ほとんどがB2規格の牛肉であり販売価格がほぼ固定されてしまいコスト割れが常態化している品種で、この赤字分については国の「肉用牛経営安定事業」が補てんしています。

このため、コスト低減の取組として、通常、20か月齢で出荷するホルスタイン去勢牛を14か月齢で出荷する短期肥育に本格的に取り組んだのが「十勝若牛」でした。通常の肥育期間7か月に半減して14か月齢出荷するという取組です。肥育期間を半減しつつ、体重、肉質とも仕上げていく必要がありますから、主導した十勝清水農協の苦労は並大抵ではなかったと推察しますが、現在では、管内6戸の農家によるブランドとして成功しています。今回は十勝若牛の生産者である「コスモスファーム」のホルスタインとブラウンスイスを取り上げ、同じ肥育方法で異なる品種を食べ並べることにしましたが、そこに更に珍しい品種「エアシャー」の若牛も参入するというびっくり企画になりました。

なお、今回はご都合が付かず生産者の皆さんが出席できなかったので、原田理事長から説明をさせていただきました。

「総本家更科堀井」さんと格之進のコラボ「USHISOBA」もますます本格化しています。

全日本・食学会、高岡副理事長のご挨拶[/caption]

[caption id="attachment_2684" align="aligncenter" width="240"]

全日本・食学会、高岡副理事長のご挨拶[/caption]

[caption id="attachment_2684" align="aligncenter" width="240"] 肉肉学会・稲見副理事長のご挨拶[/caption]

[caption id="attachment_2683" align="aligncenter" width="240"]

肉肉学会・稲見副理事長のご挨拶[/caption]

[caption id="attachment_2683" align="aligncenter" width="240"] 総本家更科堀井・堀井さんのご挨拶[/caption]

総本家更科堀井・堀井さんのご挨拶[/caption]

学びの概要

1.十勝若牛

「十勝若牛」は前述したように、通常の出荷月齢より大幅に早期出荷を目指したもので14か月齢で出荷することにより、肥育コストの4割を占める「飼料費」の削減を図るというもの。とはいえ、14か月齢で、肉用牛として仕上げるためには、飼料給与体系の変更や内容の見直しなど様々なご苦労があったと思います。現在は十勝清水町の6戸の農家でホルスタインの「十勝若牛」が飼養されています。

現在では「十勝若牛」ブランドは、地元の十勝地域だけでなく、東京等でも浸透してきています。今日のホルスタインの十勝若牛は「ブラウンスイス」と同様、コスモスファームさんの飼育牛で13か月齢。

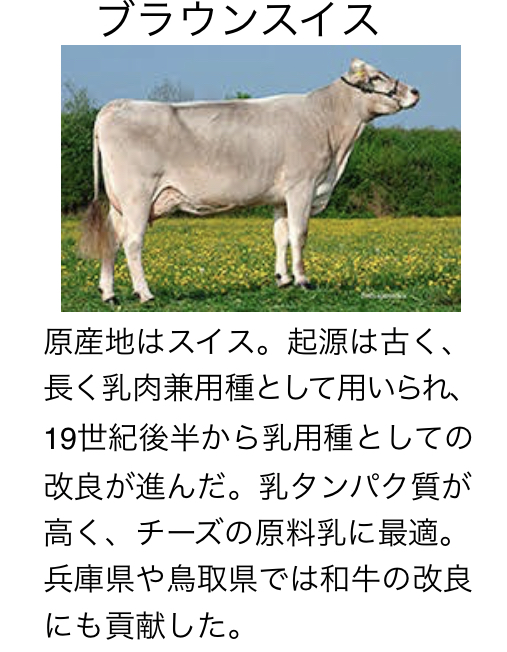

2.ブラウンスイス1

乳牛としての「ブラウンスイス」は乳中のタンパク質含量が高いので、チーズ製造に好適なため、徐々に飼育頭数が増加しているようですが、牛肉としての流通量はほとんどありません。「肉肉学会」では何度か、「ブラウンスイス」に焦点を当てて、その肉利用の可能性について学んでいます。今回の「ブラウンスイス牛肉」は「第21回肉肉学会」でお招きした十勝清水の「コスモスファーム」さんのブラウンスイスを熟成しないで提供するものです。ホルスタインではないですが、こちらも「十勝若牛」としてコスモスファームさんが取り扱っているブランドです。今日のブラウンスイスは14か月齢。

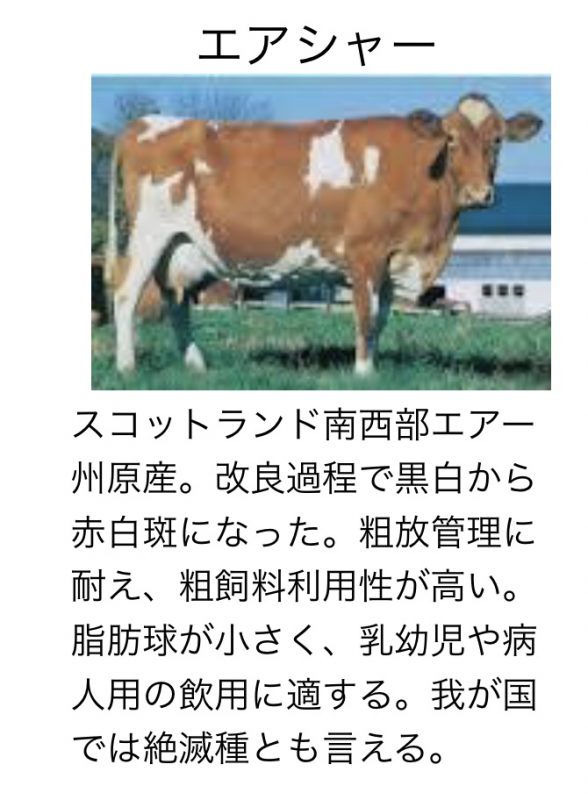

3.エアシャー1

今日のスペシャルゲストは「エアシャー種」の牛肉です。コスモスファームが十勝管内の酪農家から引き取ったエアシャー種の去勢子牛を、「十勝若牛」と同様の飼い方で肥育した牛です。エアシャー種は日本国内では乳牛としても極めて珍しい品種であり、牛肉として食べることも希。今回は17か月齢のリブロースを譲り受けることができました。

この結果、今回は、同じ牧場で肥育され、ほぼ月齢が同じで、品種の異なる牛肉の「食べ並べ」が実現できたことになります。

4.USHISOBA

[caption id="attachment_2685" align="alignright" width="240"] 堀井格之進![/caption]

堀井格之進![/caption]

肉肉学会の恒例となった、「総本家更科堀井」さんと「格之進」のコラボ企画「牛そば」。今回は「モモ肉のコンフィ」と「二八そば」に「あんかけ風のおつゆ」。堀井さん曰く「この3者を溶け合わせるのではなく、個々の個性を活かしながら一体化したかった」とのことで、3つの個性の橋渡し役としてマッシュルームと水菜と山椒を添えました。

本日のメニュー

〇 ミックスビーフのミートソースペンネ(写真1)

〇 ランプのローストビーフ(ホルスタイン&ブラウンスイス)(写真2)

〇 リブロースステーキ(ホルスタイン&エアシャー)(写真3)

〇 リブロースステーキ(ブラウンスイス)(写真4)

〇 すね肉のステークアッシュ(ホルスタイン&ブラウンスイス)(写真5)

〇 USHISOBA(牛そば)(写真6)

3品種のリブロース[/caption]

3品種のリブロース[/caption]

参考文献

・十勝清水農協(十勝若牛)HP

・十勝清水コスモスファームHP

・総本家更科堀井HP

・格之進HP

脚注

1.ブラウンスイスとエアシャー

ブラウンスイスは国内でのナチュラルチーズ工房の増加等に伴い、その数は増加しているが、ジャージー以上に牛肉としての評価は定着していない。ジャージー牛肉は、岡山県の蒜山などジャージー産地でJA等が肥育しレストラン等で提供されるなどの例があるが、ブラウンスイスは酪農家でホルスタインと共に小頭数飼養されているのが実態で、牛肉として定時定量的に提供している例はほとんどないものと思われる。

それ以上に希なのが「エアシャー」で、酪農家で飼養例自体が極端に少なく、今回、エアシャーの牛肉が入手できたのは僥倖と言うしかない。

[caption id="attachment_2690" align="aligncenter" width="240"]

[caption id="attachment_2690" align="aligncenter" width="240"] コスモスファームのブラウンスイス[/caption]

[caption id="attachment_2689" align="aligncenter" width="240"]

コスモスファームのブラウンスイス[/caption]

[caption id="attachment_2689" align="aligncenter" width="240"] コスモスファームのエアシャー[/caption]

コスモスファームのエアシャー[/caption]

写真

[caption id="attachment_2691" align="aligncenter" width="786"] 1 ミックスビーフのミートソースペンネ[/caption]

[caption id="attachment_2692" align="aligncenter" width="786"]

1 ミックスビーフのミートソースペンネ[/caption]

[caption id="attachment_2692" align="aligncenter" width="786"] 2 ランプのローストビーフ外側がブラウンスイス、内側がホルスタイン[/caption]

[caption id="attachment_2694" align="aligncenter" width="786"]

2 ランプのローストビーフ外側がブラウンスイス、内側がホルスタイン[/caption]

[caption id="attachment_2694" align="aligncenter" width="786"] 3-1 リブロースステーキ

3-1 リブロースステーキホルスタイン&エアシャー

[/caption] [caption id="attachment_2693" align="aligncenter" width="786"]

3-2 リブロースステーキ

3-2 リブロースステーキブラウンスイス

[/caption] [caption id="attachment_2696" align="aligncenter" width="786"]

4 すね肉のステーキアッシュ

4 すね肉のステーキアッシュ左がホルスタイン、右がブラウンスイス[/caption] [caption id="attachment_2695" align="aligncenter" width="731"]

5 牛そば[/caption]

5 牛そば[/caption] 「TOKYO X」と「たんぽぽ牧場放牧ジャージー牛」

第23回肉肉学会の概要

「宮崎県小林市産のアン黒とチーズのマリアージュ」と「USHISOBA」

[caption id="attachment_2486" align="alignright" width="240"] 「TOKYOX」のブランド化推進役の植村光一郎さん[/caption]

「TOKYOX」のブランド化推進役の植村光一郎さん[/caption]

「第23回肉肉学会」のテーマは「TOKYO X(トウキョウX)」と「たんぽぽ牧場放牧ジャージー牛」。

「TOKYO X」は東京都畜産試験場で系統造成された「合成品種」で、北京黒豚、バークシャー(黒豚)、デュロックの3品種を基礎に育種改良され、「TOKYO X Association」がブランド化した豚肉です。2020年の東京オリパラが近づいているなか、東京産の食材に大きな注目が集まっており、東京生まれのブランド豚肉として焦点をあてました。

今日は、「TOKYO X Association」の前会長植村光一郎さんに、TOKYO Xの誕生からブランド化までの戦略を伺い、新会長の石井さんにもご挨拶していただきました。

[caption id="attachment_2485" align="alignright" width="240"] 植村さんの後任会長・石井高洋さん[/caption]

植村さんの後任会長・石井高洋さん[/caption]

「たんぽぽ牧場放牧ジャージー牛」は北海道別海町の酪農家・加藤忠昭さんが自場で生まれたジャージー種の去勢牛を放牧中心育てた31か月齢の牛です。この牛は現在進行中の「シェフ牛事業」と同様の飼育方法で育てられたので、「シェフ牛」の前哨戦として味わいました。

なお、恒例の「USHISOBA研究会(堀井格之進)」は、堀井さんのフランス出張に伴い休止となりましたが、「TOKYO Xのハムサンド」と〆にいただきました。

今回も、「肉肉学会」として一層の科学的な味の知見を集積するという観点から「ポストディッシュ」方式による「官能評価」を実施しました。

[caption id="attachment_2487" align="aligncenter" width="240"] 高岡さんと牛おじさん[/caption]

高岡さんと牛おじさん[/caption]

学びの概要

TOKYO X

「TOKYO X」は「北京黒豚」「バークシャー(黒豚)」「デュロック」の3種類を基礎豚とする「合成豚」1。バークシャーやデュロックは他のブランド豚でも活用しているが、「北京黒豚」を系統の基礎豚にしている国産豚は他に例がない。「北京黒豚」は肉質が良く脂肪の質の評価が高く脂肪交雑が入りやすい特徴をもっています。バークシャーもデュロックも脂肪交雑が入りやすい品種なので、TOKYO Xは系統造成当初から脂肪交雑を重視した、豚肉としては珍しい戦略をもっていたといえます(現在は、農林水産省が定める「家畜改良増殖目標」で豚においても脂肪交雑を重点目標にしています)。TOKYO Xは開発時に脂肪交雑率5.0を達成していました。

そのように開発した「TOKYO X」を販売していくための戦略として、「東京SaBAQ」2という理念を打ち出しました。「Safety」=安全性、「Biotic」=本来の生命の力を活かす、「Animal welfare」=快適な環境の中で育てる、「Quality」=品質・美味しさ優先で改良した豚を意味しているそうです。 また、TOKYO Xは豚では珍しい「トレーサビリティ」が可能なブランドです。アルファベットと4〜5桁の数字の組み合わせで個体ごとにトレース可能な仕組みを構築し、PCでも検索できるようになっています。

植村さんからは、ブランド立ち上げから現在に至るまでの苦労話を伺いつつ、バスク豚やマンガリッツァ豚など世界の名豚との交流まで幅広いお話しを伺うことができました。

放牧ジャージー牛

[caption id="attachment_2488" align="alignright" width="240"] 「シェフ牛試食会」での加藤忠昭さん[/caption]

「シェフ牛試食会」での加藤忠昭さん[/caption]

今日の牛肉は、たんぽぽ牧場で生まれ育った31か月齢のジャージー種去勢牛。31か月齢とはいえ、ジャージー種&放牧主体ゆえ枝肉重量は261 kgと小ぶりな牛です。この牛は5月頃から昼夜放牧を行い、冬期間は配合飼料を1日当たり1kg程度、一番草のロールサイレージを1週間当たり1個程度給与して育てた、まさに「草育ち」の牛です。(有)たんぽぽ牧場は加藤忠昭さんが経営する酪農牧場で、搾乳牛170 頭、育成牛100 頭を有する家族経営の法人です。搾乳牛のうちジャージーが60頭程度いて、去勢は「自家消費」目的で年に2頭程度、放牧肥育しているそうです。

[caption id="attachment_2473" align="aligncenter" width="786"] この牛が、本日美味しくいただいた放牧ジャージー牛です。[/caption]

この牛が、本日美味しくいただいた放牧ジャージー牛です。[/caption]

実はこの肉は、「シェフと支える放牧肉用牛生産体系確立事業」3の「調理法検討試食会」で供されたものと同じもので、格之進で30日間熟成されたものです。ただ、「シェフ牛試食会」ではモモ肉の各部位を提供しましたが、「肉肉学会」ではウデ肉、モモ肉(かめのこ)のほかサーロインも用いました。

本日のメニュー

● シンシンのポトフ(ウデ肉)(写真1)

〇 ビアシンケンのサラダ(肩ロース・ヒレ)(写真2)

〇 あらびきソーセージ(肩ロース)(写真3)

〇 ポークチャップ/ポークソテー(ロース)(写真4)

● サーロインステーキ/カメノコステーキ(写真5)

〇 ハムサンド(モモ肉)(写真6)

● 放牧ジャージー牛

〇 TOKYO X

参考文献

・TOKYO X生産組合HP ・株式会社ミートコンパニオンHP ・全日本・食学会HP(シェフと支える放牧牛肉生産体系確立事業調理法検討試食会) ・たんぽぽ牧場物語FB ・格之進HP

脚注

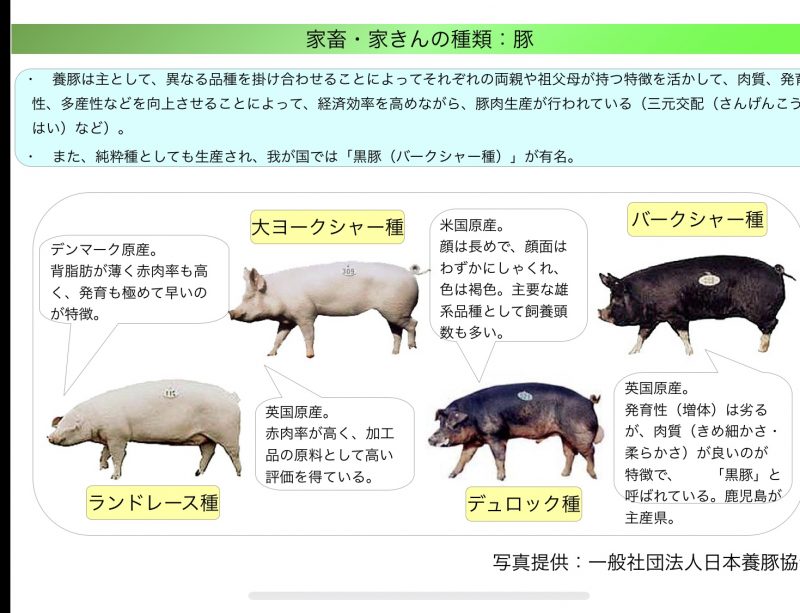

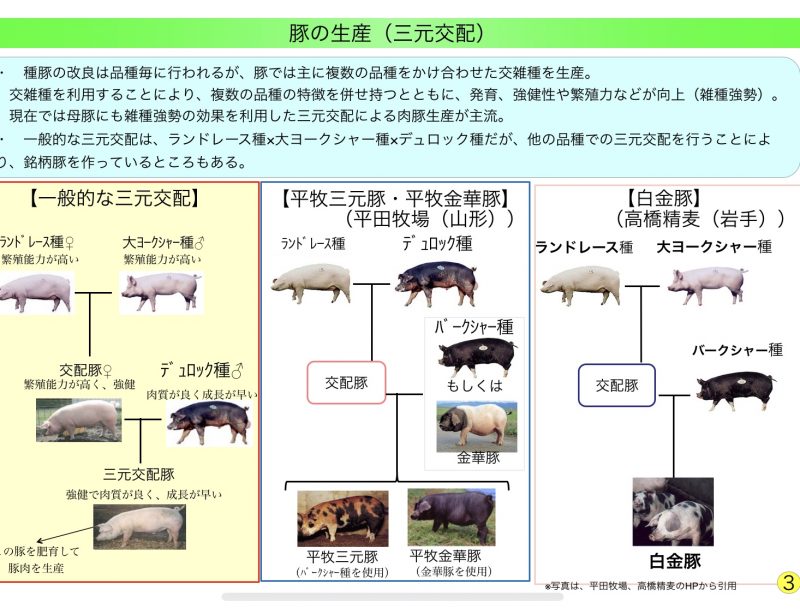

1 合成豚

我が国で一般的な豚肉は、いわゆる「三元交配」で肥育豚(コマーシャル豚)が生産されており、その際の基礎となる豚は、ランドレース、大ヨークシャー、デュロック、バークシャーなど繁殖性や肉質を考慮して荒廃されたもの。それに対して「合成豚」とは数種の豚の品種を組み合わせ「閉鎖群」で育種して系統をつくり、その種豚からコマーシャル豚を生産するもの。外国ではオランダ産の「ハイポ-」などがあり日本でも利用されている。斉一性が増すが、閉鎖群のため、十分な規模を確保しないと近郊係数が高まり繁殖成績が低下するなどの弊害がある。

2 「東京SaBAQ」

前川清の「東京砂漠」をもじったものだが、「東京砂漠」を知らない世代が増え、通用しない場合も。

3 「シェフと支える放牧肉用牛生産体系確立事業」

全日本・食学会がJRAの助成を受けて実施(下図参照)

写真

|

1 ジャージー「シンシン」のポトフ |

2 TOKYOX「パテドカンパーニュ」 |

|

|

3 TOKYOX「ビアシンケンのサラダ」(肩ロース・ヒレ) |

4 TOKYOX「あらびきソーセージ」(肩ロース) |

|

|

5 ポークチャップ(ロース)・ポークソテー(ロース) |

6 サーロインステーキ・カメノコステーキ |

|

7 TOKYOXハムサンド(モモ肉)

|

肉おじさんのプール焼き理論

スライス肉なら簡単に焼ける、と思っているあなた!本当においしく焼けていますか?焼きすぎてしまったら、せっかくのお肉も台無し。そこで「肉おじさん」こと千葉祐士の肉焼き理論「プール焼き」の出番です。

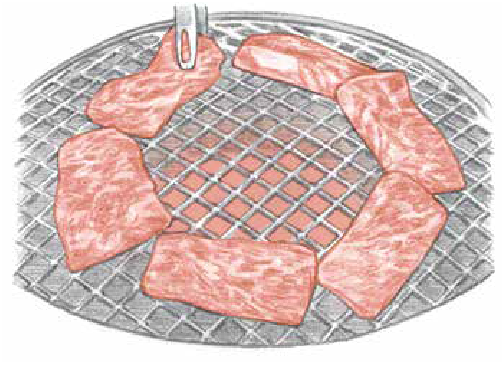

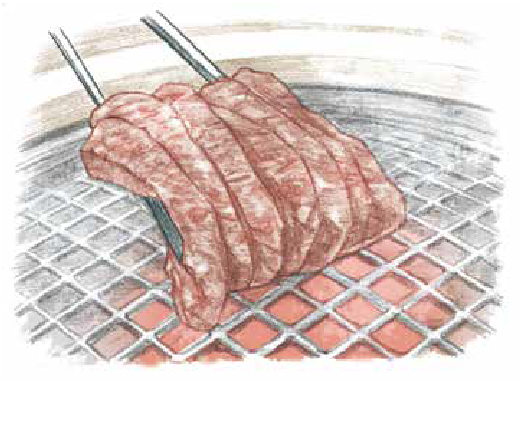

1.まずはお肉を並べて片面をしっかり焼き固める

一枚約20g、1cm弱の厚さにスライスしたお肉を6枚程度使用。まずは網の上に一枚ずつ並べて、焼き始めます。この時、乗せた順番を忘れないように配置するのがポイント。

火力はやや強めで、片面をきっちりと焼き固めて、肉汁の出口を塞ぎます。

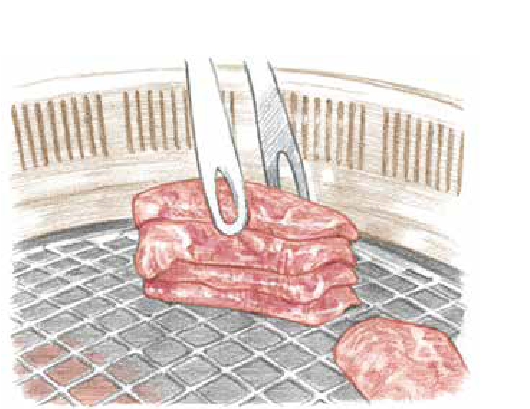

2.片面が焼けたお肉を積み重ねてひとつの塊肉のように

しっかり焼き目がついたら、6枚のお肉をすべて積み重ねます。まだ焼いていない側は赤いままで構いません。最初に焼き始めたお肉をその次に焼き始めたお肉に乗せる。といった具合に順番に重ねていくと、最初に網に乗せたお肉が一番上にきます。

これで重なったお肉が、まるでひとつの塊肉のようになりました。

3.重ねたままのお肉を掴みサイドをサッと焼き締める

重ねたままのお肉をトングで掴み、側面を焼きます。あくまでも肉汁の逃げ道を塞ぐためなので、さっと焼き締める程度でOK。ただし、しっかりと掴まないとバラけてしまうため、丁寧に、けれども素早く焼くのがポイントです。

これで6面のうち、上面を除く5面に火を入れたことになります。

4.プールの水面のように肉汁が浮かび上がれば完成!

重ねたお肉を再び広げ、上部に注目。まだ火が通っていない場合は、火の通りの浅いお肉から順に再び重ねてしばし待ちます。火を入れていない上面にプールの表面張力のように肉汁が浮いてくれば「プール焼き」の完成です。

下はカリッと香ばしく、上はジューシー。2つのおいしさが同時に味わえるプール焼きを、召し上がれ。

オンラインストアのおすすめの「焼肉」

あわせて知っておきたい

SDGs(Sustainable Development Goals)持続可能な開発目標について

SDGsとは?

2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて2030年までの国際目標で、持続可能な世界を実現するための17のゴール、169のターゲットから構成されているものをSDGsといいます。

SDGsは、発展途上国だけでなく、全世界で取り組むものであり、企業が、個人が誰もが積極的に取り組んでいくものとして、最近話題になっている言葉でもあります。

世界を変えるための17の目標

1、貧困をなくそう

2、飢餓をゼロに

3、すべての人に健康と福祉を

4、質の高い教育をみんなに

5、ジェンダー平等を実現しよう

6、安全な水とトイレを世界に

7、エネルギーをみんなに そしてクリーンに

8、働きがいも経済成長も

9、産業と技術革新の基盤をつくろう

10、ひとや国の不平等をなくそう

11、住み続けられるまちづくりを

12、つくる責任 つかう責任

13、気候変動に具体的な対策を

14、海の豊かさを守ろう

15、陸の豊かさも守ろう

16、平和と構成をすべての人に

17、パートナーシップで目標を達成しよう

格之進がSDGsを推進する理由

“戦後最長の景気回復”と言われる日本経済ですが、デフレから脱却できたとは言えず、景気の良さの実感もいまひとつないのが現状。GAFA(Google Apple Facebook Amazon)と呼ばれるIT系4社が世界の経済を牽引し、新しい技術やサービスを提供する企業として評価も高く、私たちの生活は格段に便利になりました。が、実態(表面だけでは分かりにくい状態)が伴わない会社は、格差社会をつくり経済弱者を生むでしょう。やはりいつになっても、手を動かし、体を使い、考え、実行する実務経済が社会を支えていると思います。

これからの企業の価値は、利益ばかりを追求するのではなく、社会性や公益性も伴わないと、会社として成立しないと思いますし、これが経営課題でもあると考えます。

格之進が岩手県一関市に事業の拠点を置くのは、企業は格差(ギャップ)を埋めることが、大事な仕事だと思うからです。首都圏ばかりが潤い、地方が取り残されることのないよう、経済的なギャップを埋めるのが格之進の役割だと思います。“地方はものを作るところ、首都圏は消費するところ“という役割のひとつとして理解し、そのプラットホームとなることが格之進の目指す企業のあり方です。

格之進は、国連目標である、世界を変える17の目標、SDGsを推進する企業として、誰もが幸せになるため、そして、持続可能な社会のため、持続可能な日本の農業、畜産のために、創業から生産から消費までを通してウォッチするさまざまなアクションをしています。

1,貧困をなくそう

ハンバーグで、子供達が日本の未来の農業について考えるきっかけ作りを

豊かな国のはずの日本ですが、2015年の調査では、子どもの7人に1人が貧困で、ひとり親世帯では、半数が貧困家庭と言われています。親の仕事の都合や、食への関心の低下などから、現代の家庭の食卓には“6つのこ食”があると言われています。一人で食事をする孤食、家族がバラバラに好きなものを食べる個食、決まったものしか食べない固食、パンやパスタ、ピザなど粉物ばかり食べる粉食、少ししか食べない、食べられない小食、加工食品など味付けの濃いものを食べる濃食。気がつくと当てはまるものが、大人にもあるかもしれない食環境が問題となっているのです。

食の大切さが希薄になってしまっている子供たちのために、各地で食事をボランティアで提供する「子ども食堂」の活動があります。格之進のお店が多くある港区にも「子供食堂」があり、2019年から不定期ではありますが、格之進のハンバーグを提供させて頂いています。

子供たちの大好きなハンバーグを一人ではなくみんなで食べて、楽しい時間を過ごして欲しいと思います。

また、日本の未来を担う子供たちに、すべて岩手を中心とした国産食材で、化学調味料などの余分なものを加えない、安心で安全な素材の味が味わえる格之進のハンバーグを食べて、日本の食の未来を支える農業のことを考えるきっかけになればとも思っています。

5,ジェンダー平等を実現しよう

女性が活躍できる肉(牛)業界を目指す

肉業界の中でも特に牛肉を扱う仕事は、男性社会のイメージが強く、実際に男性が多い業界です。お肉を捌く作業は、刃物を使いますし、格之進は一頭買いなので、大きなお肉を捌きますから体力も必要です。けれど格之進では、女性もお肉を捌きます。すでに牛一頭を捌ける女性を5人以上育てています。肉(牛肉)業界でも、女性が主人公になって活躍の場を作り、やりがいをもって仕事をしてほしいと思うからです。

今、空前の肉ブームにより、いろいろなところでお肉を食べ、お肉について調べたりしている女性も多いと聞きます。お肉の提供の仕方も多様化し、おしゃれなお店も増えました。それは、お肉に対して女性の感性が反映されてきた証拠だと思います。もっともっと女性にお肉、特に和牛に興味をもってもらって、日本の畜産についても知ってもらえればと思います。格之進は、女性の感性を必要としているのです。

女性の感性を入れることで、お肉の価値が多様化し、向上するとも考え、女性スタッフに捌く、焼く、接客などさまざまな仕事をしてもらっています。

格之進では、やる気があれば性別も年齢も関係ありません。女性の店長もいますし、今後はもっと女性が活躍できるお店にしたいと思っています。

8,働きがいも経済成長も

地方と首都圏の特徴を生かしたワークバランス

格之進は、それぞれの得意なことをして活躍できる環境を目指しています。お客様と直接接することで、お客様が何を求めているかがわかり、すぐにそれに応えられるようこころがけてもいます。お客様とのお肉を通したコミュニケーションも楽しく、やりがいがある仕事だと思います。

格之進の会社理念である「一関と東京を繋ぐ」は、地方の地域と首都圏のギャップを埋める事業をすること。都会と地方では、経済的にも利便性もかなり格差があります。けれど、“地方は生産をするところ、首都圏は消費するところ”と考え、どちらもの特徴も活かせば、働きがいも経済成長も実現でき、お互いに持続可能な経済成長ができるのではないかと思います。

社員の中には、一関出身者もいます。東京のゲーム会社で働いていましたが、楽しさや喜びは提供できたが、なんとなく実態がないことに不安を覚え、43歳で格之進に転職。地元の食の豊かさを再確認し、価値観が変わったと言います。彼は、自分の時間の有効活用することを考え、50歳を目処に一関の本社に戻り、地元で生活をする予定です。

過疎化が進む岩手県一関市の郊外の廃校になった小学校をリノベーションし、本社を移転。体育館をハンバーグ工場に改造したのも、地域の雇用を促し、地域活性化の一助になればと思ったからです。格之進では、新しいトライアルやチャレンジや企画が日々ある楽しい職場を目指しています。

9,産業と技術革新の基礎をつくろう

お肉の概念を変えるイノベーションの提案

“一次産業をお肉のイノベーション(技術革新)で支える”をテーマに、必ずお肉の一頭買いをし、お肉の評価を最大化することを目指しています。

また、岩手県工業技術センター(岩手県内のものづくりに関わる技術支援を行う)の研究者と共にさまざまな研究や開発を行っています。熟成肉の仕組みやおいしくなる理由を追求し、今までの焼肉、お肉の食べ方の概念を変えることを提案することができました。熟成肉は、2001年頃から、塊肉の焼肉は、2010年から、骨つき肉は、2013年と、どこのお店よりも早く提供し、お肉の可能性の豊かさを表現してきました。そして、熟成肉を極限まで熟成させてうま味を引き出した調味料、牛醤の開発にも成功しました。

ハンバーグをおいしくするには、何が必要かを追求してできたのが、オール岩手の食材で作った塩麹。ハンバーグの隠し味に使うことで、うま味がアップし、他にないハンバーグができ上がりました。

また現在、冷凍しながら燻製する、冷凍燻製肉、冷凍燻製ハンバーグの製造特許も出願中です。

どれも商品=お肉の付加価値を最大限にし、その経済的メリットを生産者に返すためのアクションです。

10,人や国の不平等をなくす

海外で認められるお肉を目指すには、外国人スタッフの力が必要

2018年の来日外国人客数は、3000万人を超えました。格之進にも外国人のお客様も来るようになりグローバル化していく中で、いろいろな国の人に順応できるようにしないといけないと思っています。そのためにも、お店のスタッフに外国人を受け入れています。さまざまな国の人と一緒に仕事をすることで、日本との常識や風習の違いを日本人のスタッフは学ぶことができ、コミュニケーションも豊かになり、外国人にどう対応するかわかるようになると思います。

“岩手を世界に届ける”も格之進のテーマのひとつ。海外で格之進のお肉が受け入れられるようにするためにも、外国人スタッフの力は必要なのです。

また、格之進で働いた外国人のスタッフが、格之進のお肉の対する考え方や熟成肉について学び、母国に帰ってお店をオープンしたり、日本人の肉職人が海外で働いたり、お肉を通した人材交流ができたら素敵だと思います。

12,つくる責任 つかう責任

生産者との正確な情報共有と責任の共有

格之進では、安心しておいしいお肉を提供するために、生産者を応援するために一頭買いをしています。格之進の店舗だけでなく、社外でのお肉の販売もあります。そのため、年単位で、どれくらいのお肉が必要か自店を含め確認してお肉を仕入れています。それは、生産者に必要なお肉の量を伝えるためで、必要な牛の肥育予定が立てられ、安心して牛を育ててもらえるからです。これが作る責任であり、売る責任であり、消費する責任であると思います。

そして、明確なお肉をすべて一頭買いで仕入れ、すべての部位の個性を楽しめるよう余すことなく提供。大切に育ててくれた生産者に感謝し、熟成という付加価値をつけて生産者を支えることを使命と思っています。

料理には食材が必要です。その食材を作るのは生産者です。食材を買い家で食べたり、外食したりすることは、実は生産者が作り続けるための投資なのです。“食べることは投資”そう考え、格之進は、責任をもって提供しています。

15,陸の豊かさも守ろう

耕作放棄地の有効利用で循環型農業の実現を

日本の人口は減少傾向にありますが、世界の人口は年々増え続け、現在75億人ですが2050年には、98億人を超えると言われています。そうなると各国は食料の奪い合いになり、自給率40%以下の日本は、非常に厳しい状況になりかねません。すでに牛肉は、値段の安さもあり輸入品が多く、国産牛の生産も消費も下降気味というのが現実です。

格之進は、今後の日本の畜産を生産者はもちろん、料理人や大学の先生などと共に考え、新しい肥育の仕方にもチャレンジしています。

牛の餌になる牧草の3割弱が輸入、トウモロコシなどの穀物になると8割以上が輸入です。日本の各地には、もう農作物の生産をやめてしまった耕作放棄地がたくさんあります。この土地を活用して牧草や飼料用のトウモロコシを作り、放牧で牛を育てたりすることで、休耕地はなくなり、国内で作ったものを餌に国内で肥育し、消費する循環農業が可能になると考えています。

また、農地や牧場を一般の人が見学できる施設を作り、観光農業ができるようになれば、生産者を支え、荒れた土地を回復し、大地の緑を守り、持続可能な畜産、豊かな農業も可能になるのではないかとも思います。

うにく=海のものとお肉の融合 Surf & Turf

アメリカのステーキレストランでは、ステーキとシーフードが同じ皿に盛られた料理のことを海のものと陸のものという意味で、サーフ&ターフメニューと呼ばれ定番となっています。

岩手県は、ご存知のように沿岸部では牡蠣やホタテの養殖が盛んで、魚介類もたくさん獲れます。格之進は、お肉のお店ですが、岩手の食材を積極的に使うお店でもあります。魚介類も何かの形で扱えないものかーーとずっと考えていました。

2009年恒例の寿司店「さいしょ」さんと「格之進」とのコラボイベントで、うにの軍艦巻きを見て、ひらめいたのが、海苔を熟成肉の炙りに変えたうにの肉巻き軍艦。これをきっかけに、「うみ(海)のものとお肉を合わせた料理“うにく”」の提案が始まりました。つまり、これは日本版のサーフ&ターフ(Surf&Turf)であり、格之進がやるべきことだと考えたのです。

「うにく」は雲丹とお肉の組み合わせで「うにく」と考えられている事が多いですが、そもそもは「海」と「肉」で「うにく」なのです。

海のアミノ酸とお肉のアミノ酸の融合。アメリカスタイルのように、ただ同じ皿に魚とお肉が乗っているだけではなく、海の幸とお肉が融合し相乗効果で、想像を超えるおいしさを実現するのが、日本のサーフ&ターフ(Surf&Turf)だと格之進は考えています。

牡蠣とお肉の素晴らしい出会い

そんな時ある出会いがありました。佐賀県の牡蠣の生産者「海男」の梅津聡さんが、「牡蠣は海のミネラルの塊であり、アミノ酸の結晶である」という話を聞きひらめきました!

「お肉もミネラルやビタミン豊富な牧草や餌を食べて育ち、熟成することでアミノ酸の塊のようなお肉となる!

牡蠣と熟成肉は同じではないか!?

ならば、ふたつのうま味を合わせれば、きっとおいしくなるに違いない!」

と、肉おじさんは考えたのです。そこで作り上げたのが、牡蠣とローストビーフを一緒に食べる”牡蠣肉”です。濃厚な旨味の牡蠣と大地のアミノ酸の塊、和牛の熟成肉、まさしくサーフ&ターフの料理です。

うま味を重ねることでおいしさ10倍!?

日本人は、素材を組み合わせるのがとても上手いと思います。たとえばラーメン。鶏や豚骨スープと魚介だしを合わせたスープはWスープといわれ、ものすごくおいしい。

これも考えてみれば、サーフ&ターフ。海のエキスと山のエキスが合体し、アミノ酸とグルタミン酸とさまざまな旨味が合わさり、うま味が何倍にもなった日本の味。

日本人のうま味への追求と技が作り上げた名品です。

うま味は、重ねることで、倍どころか3倍、10倍にもなると言われています。日本のだしは、鰹のアミノ酸と昆布のグルタミン酸を合わせることで、それだけで十分おいしい味となります。さらにこのだしに、鶏やお肉を足すと、さらにアミノ酸が加わっておいしくなることを、料理人たちは知っているのです。

また、日本人は、一皿一皿ではなく、いろいろなおかずを食べながら、口の中で口中調味する習慣があります。その調味を、料理として具現化したのが、海のものとお肉を融合させて、おいしさのハーモニーを作る”うにく”の元となる考え方です。格之進の考えるサーフ&ターフは、まさしく日本のうま味を重ねる発想の進化系なのです。

“うにく”メニュー続々開発中!

軍艦巻きは、うに、牡蠣、ホタテ、いくら、あん肝、甘エビ、ホタルイカなど、うま味の濃い食材と相性が良く、次々と新しいメニューが登場しています。牡蠣とお肉のコラボは、サーロインに牡蠣を詰めて塊焼きをするという、大胆な発想で新しいおいしさを発見しました(肉おじさん曰く、カプセルボンバー理論)。

海のものとお肉を合わせる“うにく”は、雌牛の熟成肉だからこその脂の良さ、うま味、香りの条件がそろっているから、今までに体験したことのない至福の味が実現できるのだと思います。

日本版サーフ&ターフ(Surf&Turf)。これから要注目です!

格之進のうにくを食べることができる店舗

熟成肉割烹 格之進82(カクノシン エイティツー)

東京都港区六本木7-14-16 六本木リバースビル1F

熟成焼肉 格之進 R+ (カクノシン アールプラス)

東京都港区六本木7-14-16 六本木リバースビル2F