格之進の原点、丑舎格之進のこだわり

本店は、岩手県にあります。

格之進の本店「丑舎格之進」は岩手県にあります。

今でもここでみなさんにお届けするハンバーグやメンチカツ、門崎熟成肉の製造を行っています。

この本店では格之進全店舗のこだわりがたくさんつまっています。

お肉を一番美味しく食べていただくために

今回ご紹介したいこだわりは「一番美味しくお肉を食べてもらいたい」ということ。

格之進ではステーキやハンバーグ、焼肉など、お肉が一番美味しいと感じられる食べ方でお客様に提供しています。

ステーキ、ハンバーグ、焼肉、などお肉がどんな料理になろうとも、最大限にお肉を美味しく感じてもらえるよう、お肉のカット法、焼き方、食べ方まで総合的にお肉のことを考えて皆様に提供しています。

牛肉は枝肉としてお肉になるまでの育つ行程やお肉の保存方法(熟成)、輸送方法や切り方によって味や食感が異なってきます。

格之進ではプロの目で毎日お肉のコンディションを見ながらお客さまの要望に合わせてお肉を切っていきます。

格之進では、一番美味しくお肉を食べてもらいたいという強い願いが込められているからこそ、この手間をとても大事にしています。

格之進のお米は岩手の農家の愛情が詰まっています

お肉だけでなく、お米にもこだわりたい

格之進は「一関と東京を、食で繋ぐ」というコンセプトで事業を展開していますがお肉だけでなく、お米も一関や岩手のお米にこだわっています。

格之進では、岩手県の農家様が愛情をこめて育てたお米を、各店舗で月毎に種類を変えながら提供しています。

例えば、ミートレストラン格之進では下記の3種類のお米を取り扱っています。

ミートレストラン格之進でご提供している岩手のお米3種

■門崎 めだか米

昔から門崎地区に棲む、絶滅危惧種に指定されたメダカの生態系を守りながら米作りをしており、 田んぼで自由にメダカが泳ぐほど、とても綺麗な水を吸い上げて育ったお米です。

品種はひとめぼれで光沢がよく、粒がなめらかで、やや強めの粘りが特徴です。

■力男米

岩手有数の米処、奥州市江刺区で育てられ、山里で代々米作りに勤しむ及川力男氏が 「孫に美味しいお米を食べさせたい」という想いで作ったお米です。

光り輝く白米、優しい食感と味わうほど溢れ出る甘さが特徴です。

■骨寺村荘園米

岩手県の本寺地区は800年前「骨寺村」と呼ばれる荘園でした。

この地域は日本の伝統的な農村景観が今も息づく場所として国の重要文化的景観に指定されています。

この地域で景観と環境を守りながら、栗駒山から湧き出た綺麗なお水で作られたお米は絶品です。

ぜひみなさん、ハンバーグやメンチカツ、門崎熟成肉と併せて、美味しい岩手のご飯も食べてみてください。

枯らし熟成とは

肉の熟成方法のひとつ「枯らし熟成」

現在、食肉の業界で行われている熟成方法は4つあります。

「枯らし熟成」「ドライエイジング」「ウェットエイジング」「乳酸菌熟成」です。

今回は「枯らし熟成」について分かりやすくお伝えしたいと思います。

「枯らし熟成」とは、1℃〜4℃に設定した冷蔵庫内で、屠畜したばかりのお肉を枝肉のまま吊るし、3〜4週間放置しておく手法のことです。庫内にはお肉にふさわしい菌が自然に繁殖し、それらが付着することで自由水がゆっくりと引き出されます。

実は、このような熟成方法は、今に始まったことではありません。日本では「熟成」という言葉がない時代から、鳥や鹿は吊るして熟成させておくという習わしがありました。

骨のフレームで、肉に負担をかけずに熟成させる

枯らし熟成における根本的な考え方は「お肉を骨から外さずに吊ってあげると、お肉にかかる負担が少ない」ということ。

では、なぜ、骨がついたまま干す方がお肉にストレスが掛からないのでしょうか?

それは、「骨」というフレームでお肉を守りながら重力を分散させているからです。骨からお肉を外すとき、つかんだり引っ張ったりしますから、その分お肉には負担がかかってしまいます。

お肉を骨から外さず、枝肉の状態で「枯らす」ことが、「枯らし熟成」の基本です。

格之進では、背骨の真ん中で半分にされた「半丸(はんまる)」または、肩、バラ、ロース、モモの4つに分けた「四分体」の状態でフックに吊るしています。

実はお店ごとに熟成方法を変えているのですが、それはまた別の機会にお伝えしたいと思います。

格之進の熟成肉の作り方

格之進の熟成肉は枯らし熟成とウェットエイジングの組合せ

和牛の良さは、なんといってもその独特の香りにあります。焼くとふんわり甘く漂う「和牛香」。すき焼きするときの香りがいちばんイメージしやすいのではないでしょうか。この和牛香は、海外産の牛肉にはありません。

格之進では、厳選した枝肉に枯らし熟成を約30〜40日、ウェットエイジングを約20日間ほどこしています。熟成することによって、和牛香を守りながら、お肉の柔らかさと甘さを引き出していきます。では、熟成のメカニズムとはどのようなものなのでしょうか?

自由水が飛び、自己消化酵素が働いて、熟成肉になる

一言に「熟成」といってもその種類はさまざまです。熟成の仕組みは、実はすべてが解明されているわけではありません。しかし、いくつかの要素で成り立っていることが分かってきています。

まずひとつめに、ある一定の条件下でお肉を保存すると、肉の細胞にある「自由水」とよばれる水分が飛び、タンパク質やミネラルが凝縮されます。

もうひとつは、お肉そのものが持つ「自己消化酵素」が働き、タンパク質が分解されアミノ酸に変えられること。これは、お肉に備わっている酵素で、お肉を柔らかくする働きがあります。

このように、適切な熟成を行うことで、自由水が飛んでうま味が凝縮され、自己消化酵素によってお肉を柔らかくすることができるんです。

枯らし熟成と、ウェットエイジング。 ふたつの手法を駆使するのが、格之進独自の熟成肉の作り方です。異なるふたつの方法を組み合わせることにより、芳醇な和牛香を守りつつ、お肉のうま味を最大限に活かすことができるんです。

格之進の熟成肉誕生の秘話

門崎熟成肉誕生への第一歩

格之進は、1999年に開業しました。当時、メーカーの営業マンをしていた千葉が、一関に1号店をオープンさせました。

仕入れは、千葉の実家である牧場から。兄が育てた牛を一頭の半分単位で仕入れていました。一度に150kgものお肉が入ってくるものの、時代はカルビとロースの全盛期。それ以外の細かな部位にはオーダーが入りません。開業したばかりでお客さんも来ず、潤沢な資金もありません。食事は毎日、お肉、キムチ、ご飯でした。

「同じ部位でも、屠畜してからの時間によって味わいがまったく違う!」

屠畜して1週間目のお肉よりも4週間目のほうがおいしかったんです。お肉の柔らかさ、甘さ、香りがまったく違いました。それは単なる個体差ではなく、屠畜してからの時間なのだと気付いたんです。

賞味期限と熟成肉

当時は賞味期限について今ほど厳しいルールはなく、お肉の熟成についても色々な実験ができました。しかし、大手食品メーカーさんの賞味期限偽装事件が起こり、状況は一変しました。賞味期限ギリギリのものが流通しなくなったんです。お肉も同じでした。

そこで、賞味期限について詳しく調べていくと、賞味期限は屠畜した日ではなく、骨から外した日から始まると分かったんです。

「骨から外さなければいいんだ」

そこで、枝肉の状態で30日間干しました。昔ながらの枯らし熟成です。その後、ウェットエイジングに切りかえてみました。ウェットエイジングに切りかえることで多少熟成は進むものの、理想の状態でお肉の熟成をとどめてくれることが分かりました。

色々な試行錯誤を重ね、生まれたのが現在の手法です。枝肉の状態で「枯らし熟成」を30〜40日間、その後、骨から外して真空パックにつめて「ウェットエイジング」を約20日間。

こうした熟成に耐えられるお肉のみに、「門崎熟成肉」というブランドを冠することができるのです。

格之進の熟成肉との向き合い方

牛と真摯に向き合った結果、それが熟成肉

私たちは、2002年から熟成肉に取り組んでいます。

それは、牛に向き合った結果です。

誤解を恐れずに言えば、牛たちは、人間の都合で生まれてこさせられ、人間の都合でお肉になっていきます。

同じ命に対する向き合い方として、「おいしい」を最大限に伝えることが私たちの使命です。

私たちは、生産者がどのような想いで牛を育てているのか、その現実を知っています。

生産者たちは毎日、牛の気持ちになって考えています。

「今日は塩が欲しいのかな?」「食欲があまりないけれど、体調が悪いのかな」「こんな環境ならストレスなく育つだろうか」我が子を育てるのと同じように向き合うからこそ、牛は生産者の想いを引き継いでおいしく育つのです。

不思議なことに、生産者たちのひたむきな想いは、牛に乗るもの。

私たちは「肉になるまでのコスト」といった数字をだけを見るのではなく、こうした生産者たちの想いをくみとり、大切にしています。

等級では分からない本当の肉のおいしさを熟成肉で伝えたい

そして、もうひとつ欠かせないポイントがあります。それは熟成という工程です。

では、なぜ熟成にこだわるのでしょうか?それは、お肉が本来持っているおいしさを引き出すことができるからです。

私たちは、4等級や3等級のメス牛を中心に選んでいます。

流通上の評価は最高ランクではありませんが、それはお肉の味わいへの評価ではないことをお伝えしたいです。

流通上の評価に左右されることなく、お肉そのものに力があるものを厳選しています。

例えば、一流選手と同じ能力があるのに光が当たらない選手がいます。潜在能力は秘めています。

適切に能力を引き出せば、本来の力を発揮することができます。

お肉にも同じことが言えます。

力があるものに熟成をかけると、お肉本来のおいしさが引き出されます。

もちろん、どの牛でもいいという訳ではありません。

枝肉の脂質、肉質、締まり具合を吟味し、牛の良さを引き出すために枯らし熟成とウェットエイジングを組み合わせ、門崎熟成肉に磨きあげるのです。

枝肉の選定から、熟成方法、カット方法、焼き方、食べ方まですべて一貫してこだわってこそ、私たちの味わいが完成するのです。

熟成は、単なるトレンドではありません。

評価されにくかったものが「おいしい」という評価を得ることができる、牛への感謝の形だと思っています。

2016年1月「スーパープレミアム肉フェス大阪」に出店

新年だけの超豪華な肉フェス!?

年明けの1月2日(土)〜6日(水)までの5日間、京セラドーム大阪にて、2016年最初の大イベント「スーパープレミアム肉フェス 2016」が開催されました。

「スーパープレミアム」という冠通り、それぞれのお肉の有名店から、「超高級和牛」や「希少部位」などの「プレミアムメニュー」が提供されました。

格之進では、肉フェスで大人気の「門崎熟成肉 塊焼き」はもちろんのこと、「サーロインステーキ」や、

「希少部位 めがね肉」といったプレミアムメニューをご提供いたしました。

召し上がっていただいたお客様からは「門崎熟成肉ってこんなに美味しいんですね!」というお声を沢山いただき、会期中に何度も来店してくださる方もいらっしゃいました。

また、弊社代表のみならず、社員とも深い交流をいただいている格之進の心の友、大阪「お好み焼きでん」様や、

関西にお住まいの格之進ファンの皆様に、この大阪肉フェスにて全面的に助けていただきました。

スタッフが一丸となり、どうしたら関西のお客様に門崎熟成肉の美味しさを届けられるのか、

ミーティング会場の「お好み焼きでん」に集まり、意見交換も活発に行って肉フェスに望みました。

新年最初のイベントとなった肉フェス大阪は、沢山の方のご協力の元、大盛り上がりで幕を閉じました。

チームワークの大切さを学ばせて頂き、貴重な出会いにも恵まれたイベントとなりました。

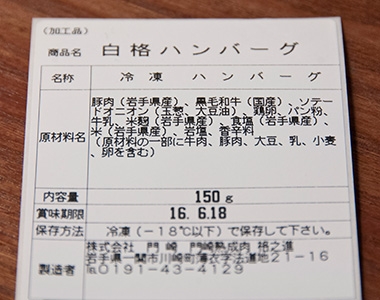

格之進のハンバーグは「急速凍結」

冷凍ハンバーグです

格之進のハンバーグは冷凍で流通されています。生ものだから当たり前という声が聞こえてきそうではありますが、わたしたちの冷凍は少し違います。

急速凍結をしています

製造に細心の注意を払っていたとしても、工程を経るに伴いハンバーグの肉の細胞は非常に弱くなっており、損傷した細胞壁からはドリップが生じます。緩慢な速度で凍結を行うと、細菌が繁殖する温度に長い時間置かれることになってしまい、仮に低温になったとしても、解凍した際に菌が動き出せば腐敗につながる恐れが高くなります。一方、「急速」に凍らせば、菌の繁殖につながる温度帯をそれだけ早く通過させることとなり、腐敗防止はもとより、ハンバーグの出来あがりと同様な状態が保持されることにもなるのです。

食べたい時に美味しく食べる

現場でいくら美味しいハンバーグができたとしても、食べるのは各家庭の食卓です。冷蔵では日を追えば味が落ちてしまいます。美味しいものを美味しく食べていただくことにこだわるからこそ、食べるタイミングに応じて解凍をしていただける、冷凍ハンバーグこそがベストという結論に至ったのです。

ハンバーグの素材にかける生産者の思い

ハンバーグにするために育てているのではない

岩手県を代表するブランド豚「白金豚」。

ブランド豚と呼ばれるまでの生産者様の努力は恐らく並大抵のものではなかったと思います。

それだけに、ポークソテーにしろトンカツにしろ、そのまま食べて、肉本来の味わいを楽しんでもらうことが生産者としての喜びだとするならば、わたしたちがそれを合挽きにしてハンバーグにすることに対しては、当初は恐らく戸惑いを覚えたに違いないと思います。

誤解してませんか?

切れ端であろうが高級な肉を使えば、それ相応の味わいのハンバーグが出来あがる…。

ウラを返せば、そのままでは味わいが劣る肉であっても、他の肉と混ぜることや、調味料を使えばそこそこの味になる…。

さらに言えば、ステーキ肉は工業的に大量生産できないが、ファーストフードはもとよりスーパーの加工食品売り場にも安価なハンバーグが溢れている…。

要するに、ハンバーグは肉の世界ではどうも低く見られているのかもしれない。ということです。

生産者の思いに対する思い

わたしたち格之進は、真っ向からこの誤解を解きたいと考えています。

ハンバーグの命ともいえる「究極の肉汁」を求めて素材を厳選し、1個1個を手作りする姿勢から、この思いが伝わればと思います。

そして、最後には「格之進と取り引きをしてよかったよ。」と生産者の皆さまに胸を張ってもらえるハンバーグを作りたい。そう強く思います。

肉汁を閉じ込めるつなぎ

ハンバーグにつきものの「つなぎ」とは?

「つなぎ」は読んで字の如く、焼いた時にハンバーグがバラバラにならないように素材同士を「つなぐ」材料と言われていますが、科学的に言えば、肉そのもの(繊維状のタンパク質)が結び付くことで粘着力(捏ねると粘り)が生じ、塩がその結合を助けるので、つなぎは必ずしも必要ではないとも言えます。

欧米のハンバーグはそもそも「つなぎなし」ですね。

地元を「つなぐ」

「つなぎなし」でも成立するハンバーグですが、一方で、つなぎを入れるメリットも存在します。

ならば、つなぎにもこだわる。

それが格之進のやり方です。

鶏卵、牛乳は岩手産であり、パン粉も地元工場で作られたもの。

実はパン粉はハンバーグの粘りを出すというより、使い方によってはむしろ、ぼそぼそ感を増してしまいかねません。

反面、肉汁を閉じ込めるという重要な役割を担っているため、厳選されたものを供給してもらってます。

そして、勘の良い方はもうお分かりかもしれません。

格之進ハンバーグの「つなぎ」は地元をも、まさに「つないでいる」ということに。

「つなぎ」の意義

わが国のハンバーグにつなぎが取り入れられた理由やその役割についてはとにかくとしても、格之進のハンバーグにおけるのつなぎの意義についてはご理解をいただけたのではないでしょうか。

ご家庭で召し上がる際に、思い出していただければ、さらに味わいが増すことは請け合いです。