枝肉一頭買いだから、熟成肉の希少部位が食べられる

お客様主催の熟成肉解体ショー:格之進Rt

いよいよお待ちかねの格之進熟成肉の時間です。

前菜を召し上がってから大分時間が経っていますので、皆様のお腹も限界のようです。

熟成肉ビーフジャーキーの旨みを引き出す加工法について

カットの秘密

ビーフジャーキーは、じっくり噛みしめながら、味わいを引き出し、楽しむ商品です。引き出し方の工夫として、焼肉とは真逆のアプローチでお肉をカットしています。焼肉用は、噛み切りやすくして柔らかさを堪能できるように、繊維質に対して直角に切ります。対して、ビーフジャーキー用は、平行にカットします。

なぜかというと、お肉は、ストロー状の繊維となっています。繊維方向に対して、平行に切るということは、1ピースに長いストロークのお肉を出すということです。お肉の繊維を長くカットすることによって、ビーフジャーキーの旨味の出方を引き延ばすのです。繊維質の中に閉じ込められた旨みを、長い時間ゆっくり、噛むたびに楽しんでいただけるよう工夫しています。

また、繊維が長くカットされたお肉は「裂きやすい」という特徴をもっています。大判一枚のビーフジャーキーを、好きな量だけ、自分で細かく裂いて食べていただけるようになっています。

写真でいうと、左が焼肉用のカット、右がビーフジャーキー用のカット。切り方の違い、繊維質の出方の違いがわかりますね。

牛肉の旨みを活かした味つけと風味

牛肉の素材の旨みが残るように、漬け込み調味液の浸透を、最小限に抑えています。「ビーフジャーキーらしい、スパイシーな辛味をつけつつも、お肉の甘みも十分に感じられる」...そんな味わいを楽しんでいただけるよう製造工程に工夫をこらしています。

また、従来のビーフジャーキーに比べ、しっとりした風味に仕上がるように、最適な水分量に調整し、柔らかい食感を大切にしています。

しっとり感ある大人のビーフジャーキー

熟成肉に長年向き合った格之進が、黒毛和牛を使って新設計した肉食文化。その一つの答えが、商品名「大人のビーフジャーキー」です。

乾燥しすぎず、あえて水分や脂分を残した、しっとり感のあるビーフジャーキーを目指しました。もともと約7mmにスライスされたお肉が、乾燥され、およそ半分の厚みに。ギュッと旨みが濃縮されています。

食べてみると、独特の食感。柔らかさが、和牛を連想させる食味となっています。赤身の程よい脂の甘みは、これまでのビーフジャーキーの概念に変化を与えています。スパイスや燻製の香ばしさも、鼻孔を通りぬけます。噛めば噛むほどに濃厚に広がるお肉本来の味。この独特のおいしさに、リピートしてお召し上がりになる方も多いのです。

熟成肉に長年向き合った格之進が、黒毛和牛を使って新設計した肉食文化。その一つの答えが、商品名「大人のビーフジャーキー」です。

乾燥しすぎず、あえて水分や脂分を残した、しっとり感のあるビーフジャーキーを目指しました。もともと約7mmにスライスされたお肉が、乾燥され、およそ半分の厚みに。ギュッと旨みが濃縮されています。

食べてみると、独特の食感。柔らかさが、和牛を連想させる食味となっています。赤身の程よい脂の甘みは、これまでのビーフジャーキーの概念に変化を与えています。スパイスや燻製の香ばしさも、鼻孔を通りぬけます。噛めば噛むほどに濃厚に広がるお肉本来の味。この独特のおいしさに、リピートしてお召し上がりになる方も多いのです。

冷凍でおいしさを密封して、お届け

フレッシュに長い期間、お楽しみいただくためにも、冷凍真空パッケージで、通販にてお届けします。一気に-10℃〜-25℃まで急冷できる専用「急速凍結」設備で、出来立てのおいしさを密封しています。

解凍時間はおよそ10分。食べたい時に、食べたい分だけ、おいしくソフトにお召し上がりいただけます。さっくりと、指でほどけるような仕上がりを、ご自宅で、パーティーで、お好きな場所で、どうぞご堪能ください。

最高の「熟成肉ビーフジャーキー」に仕上げるための条件

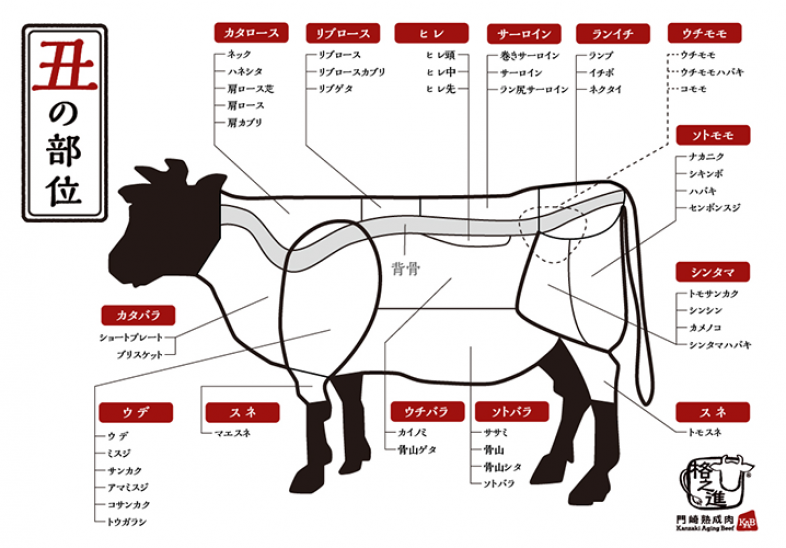

ビーフジャーキーに最適な部位の選び方、それは脂と肉の性質

いい脂が含まれたお肉の部位ほど、融点、つまり脂が溶ける温度が低いと言えます。例えば、サーロインやヒレ。Tボーンステーキでおいしくいただく人気の部位は、程よく脂ののった、とろけるような口当たりが特徴です。しかしこれらは、酸化に配慮が必要なビーフジャーキーには、向かない性質であるといえます。

では逆に、融点が高く、酸化にも耐えうる部位はどこか。格之進の経験上、モモ肉、その中でも「ソトモモ」が最適部位であるといえます。脂の入り方がちょうどよいのです。よって、ソトモモを中心とした脂の組成がしっかりとした部位を、ビーフジャーキーに使っています。

程よい噛み応えの「ソトモモとそれに類似する部位」。

肉質は、柔らか過ぎてもいけません。噛み応えの旨さを考えると、お肉の繊維の入り方が非常に重要になってきます。ビーフジャーキーを裂いて食べた時の、ボリューム感にも影響してきます。口に入れた時にちょうどいいサイズ。そうすると、繊維が細かすぎず、ある程度太い方が、裂きやすく食べやすいのです。そのような特徴をもった部位は、一体どこか。

この点でも繊維質の強い「黒毛和牛のソトモモとそれに類似する部位」は、格之進の目指す「究極のビーフジャーキー」向きのお肉であることが、開発チームの多角度からの検証により導き出されました。

熟成肉のビーフジャーキーは、脂の比率が決め手

格之進では、「黒毛和牛の熟成肉ビーフジャーキー」をつくるにあたり、旨みの素である脂とじっくり向き合ってきました。酸化による味や保存の劣化に配慮するあまり、脂を取り過ぎると、旨みも一緒に除かれ、黒毛和牛でチャレンジする意味がなくなってしまいます。

黒毛和牛の良さである「柔らかさ」「脂の旨み」「肉質の旨み」。この三つの特徴を活かす、究極のビーフジャーキーの最適脂分比率は、どれくらいか。それぞれの良さが成立する、ギリギリのラインを探り当てるために、開発チームでは、さまざまなパターンを検証し、研究を続けました。

結果、「赤身:脂分」の比率が、「70%以上:30%以下」になるようなお肉が、最適であるという結論に達しました。

最適比率に脂をトリミング、そしてスライス。

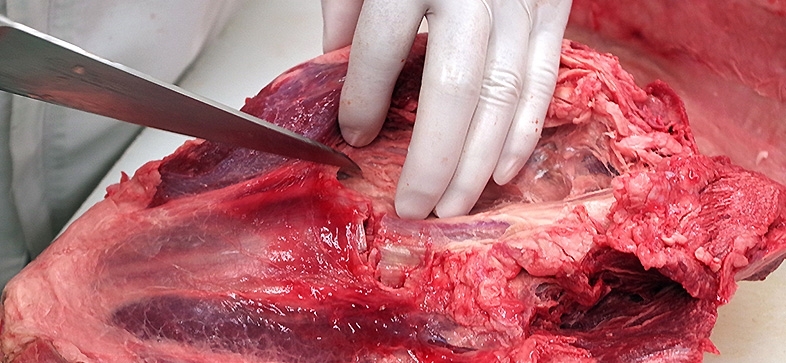

脂の組成や肉質がしっかりし、ビーフジャーキーづくりに向いた部位「ソトモモ」。このソトモモとそれに類似する部位のお肉の塊を、最適の比率になるように、職人がしっかりとトリミングして脂を取り除いていきます。

ソトモモを、さらにナカニク、シキンボ、ハバキ、と細かな部位に分割していきます。個体の脂比率や繊維の方向を見ながら、職人がひとつひとつ丁寧に、扱っています。

また、お肉本来の柔らかさを感じられるように、あえて厚めにスライスしています。その厚さ約7mm。カットの方向にも工夫し、さっくりと指でほどけるような仕上がりです。これまでにはない、意外性のある食感のビーフジャーキー、気になりませんか?

ぜひ一度、この絶妙な食感と味わいを体験していただく思います。

シャルキュトリーについて 〜肉肉学会〜 in 肉屋 格之進 F

お肉について学び、食べ、議論する肉肉学会

格之進はお肉に真剣に向き合い、「お肉の価値を引き上げること」を大切にしております。

そんな格之進の代表 千葉が開く肉肉学会。

お肉や食のプロたちだけではなく、様々な業界で活動しているお肉好きの方々が集まり、お肉について学び、食べ、お肉の文化を深めるために議論をしていく会です。

第6回肉肉学会では、輸入会社エモントレーディングカンパニー社長/石塚 奈帆美氏と、フランスから牛肉生産者「フランソワ・パラヴィディーノ氏」をお招きし、フランス・バザスの牛肉を通じて、「フランスと日本における牛肉の社会的ポジションや歴史の違い」を知り、グローバルな視点で「牛肉の食文化」を学びました。

今回のゲストの4名

※写真左から

バザス牛生産者 フランソワ・パラヴィディーノ氏

フランス・バザス地方の牛の生体・枝肉の流通を生業としているディレクター。屠場の運営も行なう。

エモントレーディング 石塚 奈帆美氏

食肉輸入業(バスク豚、ボースーラメール、シャラン鴨など)。フランス農事功労賞受賞。

フランス料理文化センター 親善大使 大沢 晴美氏(FFCC)

ラ・リストー世界優秀レストラン1000 店 日本代表編纂委員。

株式会社オフィス・オオサワ 代表 大澤 隆氏

フランス食文化研究家、ラ・リストー世界優秀レストラン100 店 日本代表編纂委員。

フランス人が牛肉を食べるまでの歴史を学ぶ

フランスでは、まず農業革命が起き、次に産業革命が充実したのちに牛肉を一般的に食べるようになりました。

それまで牛は、農耕用の家畜(輓獣/ばんじゅう)として活用されており、食用ではなかったのです。

14世紀のパリの市場で消費された牛は、「500頭/週」ほどで少量でしたが、18世紀頃から、農業利用が牛から馬に入れ替わるのに相関して、牛肉の消費量は増えていきました。

フランスは食肉がはるか昔から行われている印象がありますが、日本とフランスの牛肉文化の差が200年ほどしか無いという事実に驚きます。

世界的にも有名なWAGYU(和牛)の意外な事実

世界的にもブランド牛として名が知られている「WAGYU=和牛」ですが、フランス国内で多く流通しているものは「スペイン産WAGYU」。WAGYUの「WA」が「和=日本」を意味するとは現地の人は知りません。

これも今回の肉肉学会において衝撃的な学びとなりました。

どの部位も余すことなく使う「シャルキュトリー」

シャルキュトリーとは、食肉加工品(ハム、ソーセージ、パテ、テリーヌなど)の総称を言います。

chair(肉)+ cuite(火を入れる)が語源となっており、塩漬けや乾燥、薫製など、お肉の保存期間を長くするために発達しました。

歴史は、ガリア(フランス)人→ゲルマン(ドイツ)人→ローマ人へと広まったとされています。

シャルキュトリーの材料は、豚・羊などを主に使い、血や腸なども含めて、どの部位も1つとして無駄にせず使っています。

格之進では生産者の方が大切に育ててきた牛を一頭単位で譲って頂き、牛を無駄なく食べつくすという思いがあるのですが、この思いはシャルキュトリーの作り方と重なる部分があります。

スペシャルゲストとして、東京・神楽坂にあるミシュラン1つ星レストラン「ルグドゥノム ブション リヨネ」のオーナーシェフであり、日本シャルキュトリー協会の会長でもあるクリストフ・ポコ氏から、シャルキュトリーの文化と歴史について解説をお聞きしながら、シャルキュトリーの料理を堪能しました。

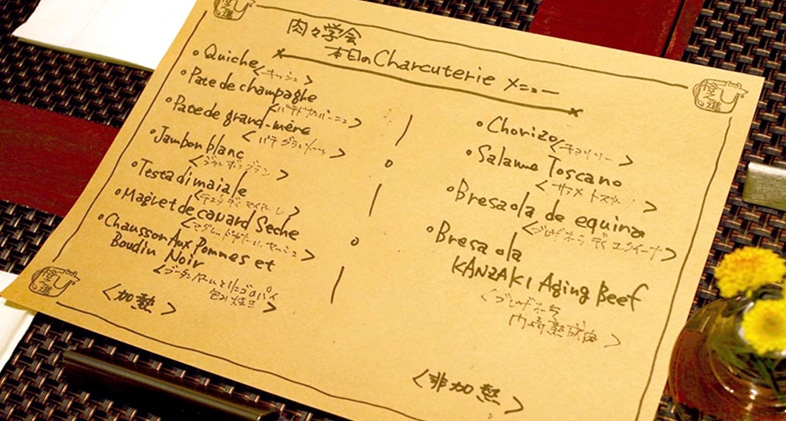

本日のシャルキュトリー

- メニュー

- 前菜:ボースーラメールのたたき、しゃぶしゃぶ

- サラダ

- バザス牛のグリル

- イチボ、サーロイン、バベット、骨付きリブロース

また、シャルキュトリーの材料でもあるバザス牛、ボースーラメールとはどんな育てられているのか、詳しく解説もいただきました。

ボースーラメールについて

完全に母乳で育てられている仔牛のことをいい、朝と夜、1日2回ミルクを飲む。

肥育期間は平均すると約4ヶ月、約150kgの個体になる。

母乳のみで育っているので、つるんとした真っ白な胃が特徴。

一時は、生産効率の観点から生産されなくなったが、フランソワ氏と石塚氏の協力で復活させることに成功した。

バザス牛について

品種としては、ボースーラメールと同じだが、700年ほど前からバザス地方に伝わる、伝統的な草を与える飼育文化によって育てられている。

門崎熟成肉を使ったシャルキュトリーも

もちろん、格之進からも自慢の門崎熟成肉を使った生ハムを提供しました。

(上段)サラメドトスカーナ、ソシセシュ、チョリソー、ジェジュ

(下段)コッパ、ジャンボヴロ、ソシソー

シャルキュトリーによって味の濃さ、香ばしさ、酸味、食感が異なります。 会場のみなさんも石塚氏からどんな部位を使っているのかなどを聞きながら、食べ比べをしていました。

学会の活動を通して、お肉の文化をもっと深めたい

参加していただいた皆様の感想は、

「日本では生物が新鮮でいいとされるが、加工して時間が経ったものがこんなに美味しいなんて思わなかった。」

「シャルキュトリーってただ食べるだけでなく、コミュニティ形成のために作られた料理なんだ。」

「このような食材を通じて、日本の食生活を豊かにしていくことができるんだ。」

「火がしっかり通っているにも関わらず、柔らかさが維持できている。」

「赤身でこんなに美味しい肉があるのかとびっくりした。」

「肉への接し方が変わった。」

「これが熟成肉ですか!」

「新しい肉の食感を発見した。」

「フランソワ氏がレクチャーくださった『フランス式焼き方』も、小田シェフの『日本式』もどちらも良いと感じた。」

など、それぞれ多種多様な解釈をされて、参加者のみなさまのおかげで、更に学ばせていただく機会となりました。

肉肉学会の活動は、多くの方にお肉のことを知ってもらい、お肉全体の付加価値を上げ、業界全体を繁栄させていくことに繋げていきたいという想いを込めて実施しています。

今後も、このような活動を広めていきたいと考えています。

| 店名 | 肉屋 格之進 F (ニクヤカクノシン エフ) |

|---|---|

| 電話・ご予約 | 03-3505-0298 |

| 営業時間 | 平日:11:00〜15:00(ラストオーダー 14:00) / 17:00〜23:00(ラストオーダー 22:00) 土日祝:11:00〜15:00(ラストオーダー 14:00) / 17:00〜22:00(ラストオーダー 21:00) |

| 定休日 | 不定休 |

| 所在地 | 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワーB1F |

| アクセス | 六本木一丁目駅3出口から、徒歩で約1分。 六本木駅5出口から、徒歩で約9分 |

極上の黒毛和牛の「熟成肉ビーフジャーキー」開発

ビールの良きお供、ビーフジャーキー。キリリと冷えたビールに、スパイシーな肉の旨みが、相性ピッタリです。

本場アメリカのものも含め、従来のビーフジャーキーは、カラカラに干して水分量を極力減らしたものが主流でした。保存食としても重宝されています。

ステーキなどには使われない安価な部位をスライスし、乾燥しておいしく仕上げ、海外品種の牛肉(ブラックアンガス牛など)に、新たな付加価値をつけています。

その意味で、ビーフジャーキーは素晴らしい商品であり、世界中で愛されています。

黒毛和牛の熟成肉ビーフジャーキー。開発のきっかけ。

格之進では、このビーフジャーキーを、黒毛和牛を素材として作ってみたら、新たなおいしさを表現できるのではないか、とのアイデアを得ました。

黒毛和牛の良さは「柔らかさ」「霜降りなど脂の旨み」「肉質の旨み」。他の品種にはない特徴です。

この三つの良さを活かして、ビーフジャーキーを製造すると、どんな価値を創造することができるのか。

2002年から約15年にわたり、「熟成肉」の発展に取り組んでいる格之進の、食の「ものづくり」への新たな挑戦です。

開発スタート当時、日本国内においても、黒毛和牛を使ったビーフジャーキーは、まだ少ない状況でした。

黒毛和牛を生かした新しい食肉文化を創ってみたい。そんなチャレンジ精神が、開発チームに溢れていました。

格之進がじっくり向き合ったビーフジャーキーは、このような背景を原点として、開発がスタートしました。

熟成肉ビーフジャーキーの水分と脂の関係。

黒毛和牛でビーフジャーキーを作るにあたり、最大の課題となったのは「脂」です。ビーフジャーキーは、赤身肉を乾燥させ水分を飛ばした保存食ですが、脂が多く残っていると、脂分の酸化が進み、おいしさや保存といった品質に影響を与えます。

黒毛和牛は、脂の旨みを豊富に含んでいます。霜降り具合が強すぎ、脂が多ければ多いほど、酸化を進めてしまいます。かといって、脂を全て取り除いてしまうと、黒毛和牛でビーフジャーキーを作る意味がなくなってしまいます。ビーフジャーキーの保存食機能を保ちながら、黒毛和牛の柔らかさや脂の旨みを両立させるには、脂をどう捉えればいいのか。この相対する二つの問題を、どう解決するか。開発の大きなハードルは、この点でした。

程よい脂比率を、探求する。

ハードルの答えは、「赤身」と「脂」の最適比率にありました。黒毛和牛の部位ごとに、比率には違いがあります。霜降りのサシが鮮やかな「サーロイン」、とろけるような甘みある脂ののった「イチボ」、脂肪分が少なく肉質は硬めの「カタ」...。20種類以上の牛肉部位、一つ一つに対して、味や保存状態を検証し、「ビーフジャーキーに最適な黒毛和牛の部位はなにか」を探り当てていきました。

では具体的に、どの部位が選定され、どのような工程で、開発のハードルを乗り越え、これまでにないビーフジャーキーのおいしさを引き出しているのか。次回以降に、詳しくお伝えしていきたいと思います。

素材となる熟成肉へのこだわり

ビーフジャーキーの原料となるお肉。

まず、畜種としては、黒毛和牛を基本として使っています。そのほとんどが、雌牛です。雌を使う理由としては、去勢した雄牛と比較すると、雌牛の方が、柔らかさも旨みも優れているからです。

格之進の熟成経験に基づいた「ビーフジャーキーづくり」。

お肉が本来もっているおいしさを引き出す技、それは「熟成」。熟成のメカニズムとは、肉質部分であるタンパク質に、お肉の持つ「自己消化酵素」が働いて、ペプチドが生成され、アミノ酸に移行していく工程のことをいいます。また、肉の細胞にある「自由水」と呼ばれる水分が飛び、タンパク質やミネラルが凝縮されていきます。この工程で、お肉に柔らかさと旨みが生まれます。

格之進のビーフジャーキーは、熟成肉を使用しているため、ビーフジャーキー用にスライスする前の段階から、すでにお肉に柔らかさと旨みが出ています。格之進の熟成経験に基づいた旨さが、原料の時点から詰まっています。

ビーフジャーキーは、乾燥によって旨みが凝縮された「乾燥熟成品」とも考えられます。

ビーフジャーキーの乾燥を含めた熟成工程を経て、格之進の熟成肉は、どこまで旨みを増すのか。それは、あなたの舌で体験してみてください。

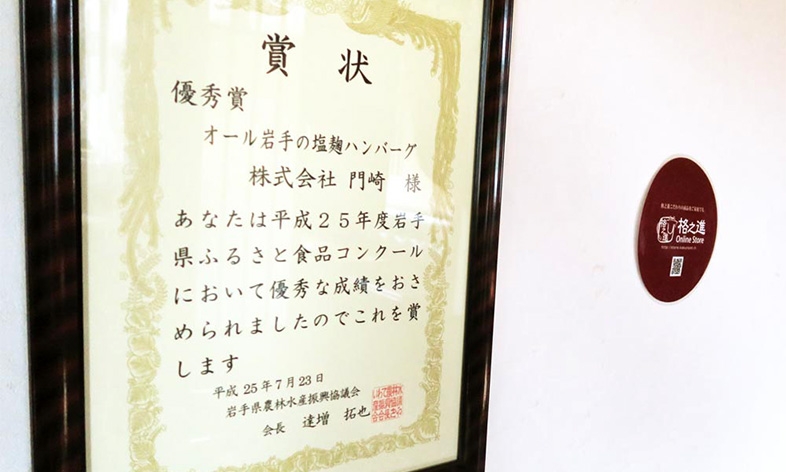

金格ハンバーグ 〜誕生秘話〜

100個もの試作の末に生まれた「金格ハンバーグ」

格之進には「黒格」「白格」「金格」といった3種類のハンバーグがあります。

その中でも今回は、「金格ハンバーグ」の誕生秘話をお伝えしたいと思います。

岩手の一関バイパス国道4号線沿いに、ハンバーグとグリルがメインとなる格之進「初」のファミリーレストランとして、2013年4月「ミートレストラン格之進」をオープンしました。

ミートレストラン格之進では、ハンバーグとグリルをメインにしているため、「岩手の素材をそのまま活かした、優しい味わいを伝えたい!!」という想いから、新しいハンバーグの開発がすすめられました。

しかしながら、そううまくはいかず、100個の試作を作りましたが、

前提条件が

「素材の味わいを活かす!」

「天然素材で味わいを整える!!」

「食品添加物を使用しない!!!」

の3点でした。

なかなか「これだ!」と納得できる物はできませんでした。

数ある調味料を入れては試食し、色々な調味料を組み合わせて入れてみては思うような味にならず・・・。

熟成肉で学んだ発酵からたどり着いた塩麹

以前より熟成肉について研究開発をし、その中で発酵についても学んでいた格之進。 塩麹の機能についても興味があり「門崎 めだか米」の価値を上げることを目的として、「門崎 めだか米の塩麹」を完成させていました。

度重なる試食の積み重ねの結果、「どうも、塩麹を入れるタイミングによっても味が違う。」ということに気付きました。そして、美味しさを最大に引き出す為に「卵」や「塩麹」や「牛乳」や「調味料」を入れるタイミングを突き詰めてやっと完成しました。

そこで出来上がったのが「金格ハンバーグ」です。

その後、この塩麹を活用するノウハウが詰まったハンバーグを「岩手県ふるさと食品コンクール」に出品し、見事、優秀賞をいただきました。

ハンバーグ1つ取ってみても格之進の想いがぎゅっと込められています。

ぜひお店で、お取り寄せで、格之進のハンバーグを一度食べてみてください。

オール岩手の日本酒「玄会(クロエ)」

米、酵母、麹、そして杜氏の技、すべてが岩手オリジナルのお酒

以前に格之進ではお米にこだわっているという記事を書きましたが、お米を使ったお酒にもこだわっています。

岩手県一関市花泉町にある磐乃井酒造様と、岩手県一関市川崎町にある門崎ファームさんが協業し、門崎 めだか米と同じ環境で作られた酒米「吟ぎんが(ぎんぎんが)」を使用して「玄会(クロエ)」という日本酒を開発しました。

玄会(クロエ)は、

・原料米に吟ぎんが(いわてオリジナル酒造好適米)

・酵母にゆうこの想い(いわてオリジナル清酒酵母)

・麹菌に黎明平泉(いわてオリジナル麹菌)

を使用し、南部杜氏の技で仕込んだオール岩手の食材で作った日本酒です。

玄会(クロエ)という名前は、岩手の玄人(技芸などその道に熟達した職業人・専門家)同士が出会い、連携して生み出されたことから名付けられました。

岩手の熟成肉と一緒に岩手のお酒を

格之進は「一関と東京を、食で繋ぐ。」というコンセプトで事業展開をしていますが、門崎熟成肉やいわて南牛をはじめとする岩手の食材を使うことで、一関や岩手全体を活性化していきたいと思っています。

そして、このような活動を通して、日本の様々な地域を活性化させ、日本の生産者の方々を元気にしたいという夢を持っています。

格之進では、玄会(クロエ)以外にも、岩手の日本酒を取り扱っております。

ぜひ、岩手の美味しいお酒をお召し上がりください。

門崎熟成肉の解体ショー!!:格之進R

熟成肉を味わい尽くす貸切イベントを開催

格之進ではお客様のご要望に合わせて貸切イベントを開催しています。 今回は、格之進が2010年から始めている「門崎熟成肉の解体ショー」の貸切イベントを、格之進R(閉店)にて開催いたしました。 門崎熟成肉の解体ショーは、「お客様にお肉の事をもっと知って頂きたい」という思いから、格之進を良くご利用いただいているお客様との会話の中から産まれた、お客様と格之進が一緒に作り上げたお肉業界初のイベントです。 まずは、前菜で料理を楽しんでいただきながら、社長自らがお客さまの前でお肉の説明と解体を行っていきます。 まず出て来たお肉はサーロイン。

めだかが泳げる綺麗な田んぼで作る「めだか米」

格之進では、岩手県産のお米をみなさまに提供しています。

今回は、門崎ファームさんから仕入れている「門崎 めだか米」について、構想を提案しサポートした岩手大学の広田教授に話を伺いました。

もともとメダカは田んぼにいた生き物。

しかしながら、今日、メダカは区画整理や農地改良による田畑転換などで、絶滅危惧種となるほど生存していくことが難しくなってしまっています。

岩手県一関市川崎町の門崎地域でも、田んぼの区画整理の話が持ち上がっていました。

しかし、この地域はメダカがたくさん住んでいる地域だったため、広田教授は慎重に区画整理をしなくてはならないと区画整理の担当者へ解説しました。

そもそも、メダカと田んぼを共存させていくためには、双方の知識が必要となってくるため、まずは大学が田んぼを管理する形で、メダカが田んぼと川を行き来できる水路を作り、区画整理を実施しました。

メダカとお米の共存。

春から夏にかけては水路をあけるだけで、田んぼにメダカが入り込みます。

産卵期には稲に卵を産み、秋に孵化します。

孵化した子メダカと親メダカがいる田んぼは本当に綺麗で心が和みます。

再び収穫の時期になると水路をあけてメダカを川へ戻し、お米を収穫します。

田んぼで自由にメダカが泳ぐほど、とても綺麗な水を吸い上げて、のびのび育ったお米が「門崎 めだか米」です。

このように、格之進では岩手一関で力強く活動する地域の生産者と、みなさまを繋げる活動をし続けています。

また、みなさまが口にするご飯に関しても、安心安全なものを格之進にて提供し続けていきたいと考えています。

門崎ファーム 前理事長インタビュー

農事組合法人 門崎ファームの前代表理事組合長である千葉 榮恒さんにインタビューを行いました。

──メダカ米を通じた地域活性活動について、お伺いさせてください。

門崎地区では、メダカの保護、環境保全活動の一環として、昔ながらの作業や行事を通じ、子どもたちが地域の文化に触れる機会と、門崎地区に伝わる古き良きものを残すため、メダカ米を通じたイベントを開催しています。

春にはお田植会を行い、参加者全員で田んぼに入り、泥だらけになりながら水稲の苗を一本一本丁寧に植えます。

夏にはメダカの観察会を行い、水田の周りの生き物調査、メダカやザリガニ、カエルの捕獲に子供だけではなく、大人までが歓声を上げます。

秋には、実ったメダカ米の収穫祭を行い、春に植えたお米の収穫と、収穫された農産物を神前に捧げ感謝します。

イベントには毎年、岩手大学農学部の生徒の皆さん、地元の子供たちを中心に多くの方々に参加頂き、近年では首都圏からの参加者も増えております。

──メダカ米へのこだわりを教えてください。

門崎ファームでは、メダカを地域の宝と位置づけ、地域ぐるみで米作りとメダカの棲む環境保護の両立に努めています。

水温が水路より高く、隠れる所がたくさんある水田は言うなればメダカのゆりかご。

メダカが安心して繁殖できる環境なのです。

メダカが水田環境を好むことから、メダカとお米を結び付け、独自の栽培基準を作成し、基準を満たす栽培を行ったお米を「門崎 めだか米」として、付加価値を付け販売しています。