フードライターと熟成肉のプロがサーフ&ターフ(山海の幸)を語る

千葉祐士が思い描く牛肉の未知なる可能性

小石原:今日は“サーフ&ターフ”をテーマにしたここ『KABCO』が舞台ということで、千葉さんの考える牛肉の可能性について伺っていければと思います。よろしくお願いします。

千葉:よろしくお願いします。早速ですが、海産物との融合における肉のイノベーション、その起源はどこにあると思いますか?

小石原:肉と牡蠣の組み合わせで言うと、最初に聞いたのは3年くらい前。NYのステーキ屋さんでそういうメニューがある、と。アペタイザーに牡蠣を食べてメインに肉ではなくて、一緒にしてしまうという事が印象的で覚えています。

千葉:さすがによくご存知ですね。たしかにNY発信でそういうメニューがありますね。しかし日本ではそれを受け入れる土壌がもっと古くからできあがっていて、その起源はラーメンにあると思うんです。魚介と豚骨や牛骨を合わせた、いわゆるダブルスープですね。

小石原:グルタミン酸とイノシン酸の組み合わせということですね。

千葉:そうです。そのラーメンが、おそらく『麺屋 武蔵』が最初だろうと思うんですが、今から20年くらい前になりますね。その段階から、すでに兆候が来ていたというわけです。いわばジャパニーズ“サーフ&ターフ”の原点ですね。

豊富な山海の幸がイノベーションの礎に

千葉:もうひとつ段階があって、7年ほど前に『すし処さいしょ』の税所伸彦さんとイベントをやったときに、ウニの軍艦作りを手伝ったことがありました。そこで海苔を巻きながら「これ肉でもいけるんじゃないか?」と思って。

そこで作ったのが肉巻きウニ軍艦、税所さんのところでは「うにく」という名前でやっています。『かねます』さんのように、それ以前からやられているお店もありますが。

千葉:海の幸と山の幸。両方に恵まれている日本だからこそ、そういう挑戦が生まれるのだと思います。この『KABCO』誕生のきっかけも、素晴らしい牡蠣との出会いからでした。

小石原:先程の牛肉と牡蠣の組み合わせの誕生ですね。

千葉:そうです。あれを最高の和牛サーロインと最高の牡蠣でやってみる。これが旨いんです。

小石原:牡蠣の旨みを、逃さずに牛肉が吸ってくれるわけですから。新しいおいしさですね。

千葉:そして肉は今、さらなるイノベーションの時代に入ってきています。

小石原:さまざまな調理法やアレンジだけでなく、肉自体の品質もどんどん向上していますからね。

千葉:昔は和牛かそれ以外かだけでした。次は雌牛かどうか、それが一頭買いになり、希少部位という呼び方が定着し、ハラミとサガリの違いがわかるお客さんが増えてきたり。20年前に比べたら、とんでもないイノベーションです。もちろん小石原さんのような方が新しいものを発信してくれるという理由もありますよね。

小石原:いろいろなキーワードも出てきますからね。希少部位、塊肉、熟成肉。そういう意味では消費者側にも大きなイノベーションは起きている気がします。

千葉:そうですね。消費者側に細やかな進化を受け入れる繊細さがあるから、提供側もさまざまな挑戦ができるということでしょうね。

小石原:なるほど、挑戦ですか。

千葉:そうです。日本で牛肉が一般的な食材となって、せいぜい100年くらい。まだまだ開発されていないわけです。だからいろいろなお店を出すのも、挑戦です。そういう挑戦を通して、牛肉の新しい価値をお伝えしていきたいと思っています。

対談中のお料理について

通常の調理では下からの上昇気流で熱が入るのに対し、ドーム状のこの窯は上からの輻射熱で内部に旨みを閉じ込める。

店の主役となる牡蠣肉もこの窯で調理することで、

驚くほど濃厚な旨みを湛える。

千葉が惚れ込んだ牡蠣をはじめとした上質な海産物との組み合わせにより『格之進』がこだわり続ける門崎熟成肉の新たな魅力を引き出している。

重要なお知らせ

格之進KABCOは2019年9月30日をもちまして閉店いたしました。

オープンより多くのお客様にご愛顧いただきましたことを心より御礼申しあげます。

尚、格之進KABCOの代表的Surf & Turfメニュー「牡蠣肉」や「うにく(肉巻きウニ軍艦)」は、下記の店舗でもお召し上がりいただけます。

熟成肉割烹 格之進82(カクノシン エイティツー)

東京都港区六本木7-14-16 六本木リバースビル1F

熟成焼肉 格之進 R+ (カクノシン アールプラス)

東京都港区六本木7-14-16 六本木リバースビル2F

ジャズ喫茶『ベイシー」のマスターと熟成肉のプロが一関の未来を語る

国内外から多くの人が訪れる伝説のジャズ喫茶「ベイシー」そのマスター・菅原正二氏は、生粋の一関人であり、千葉の憧れの人物でもある。 気心知れた二人が語り合う仕事への思い、そして一関の未来とは。

自分を貫くことが、未来に繋がる。

菅原:肉と音楽っていう違いはあっても、ひたすらに、まっすぐに向き合うというスタンスは同じだね。

千葉:ありがとうございます。もちろん、まだまだマスターの領域には届かないですけど。私は東京にお店を出しましたが、マスターはこの街にいながら、音楽で人を呼び寄せている。

菅原:俺は野望ってものがあんまりないからね(笑)。小さくても、できる ことだけをやっているだけで。

千葉:そこなんです。純度が高い、だから深い。皆そこに惹かれるんです。

菅原:社長の純粋な「肉命」の姿勢も同じ。肉の“変態”だからね(笑)。

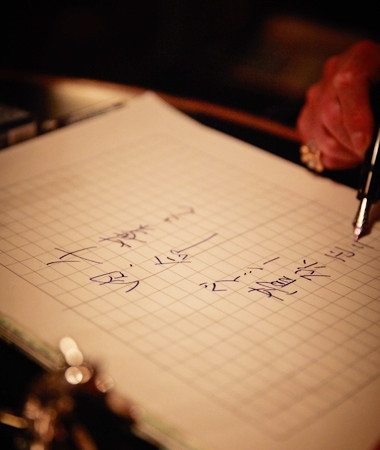

千葉に贈られた「肉・命」の文字

大切なことは純粋な気持ち

足並みを揃えた仲良しこよしの町おこしではいけないと。

菅原:表面だけ整えて、人を呼ぶことが目的になってしまったらダメですよ。自分のことを、真面目に一生懸命やる。それが結果に繋がればいい。

千葉:それぞれが自分を貫いて、個性が輝けば、自ずと人が集まるんですね。

菅原:きっとそういう事でしょうね。

格之進を語るうえで欠かせない一関の逸品

一関と東京を結ぶ。それが格之進の使命のひとつであるのなら、一関の知られざる銘品を皆様へ発信することも

私達の務め。日本酒とお米。格之進のおいしさを支える一関の逸品を紹介します。

南部杜氏は粘り強ぇからね」

磐乃井酒造とは

創業は大正6年。当時、濁り酒の密造が盛んに行われていた背景から、地元有志が米と酒の交換によって密造を防止するべく、酒造会社を設立したのがその始まり。

県南を代表する酒蔵として知られています。

米、麹、水、そして伝統ある技術。

オール岩手で作られる磐乃井酒造の酒は、一関の冠婚葬祭の必需品。とくにこの「玄会(くろえ)」は、爽やかな香りが余韻を残してふわっと消える自信作だ。

「ひたすら研究ですよ。おいしいものって、みんなそうでしょう」

そう語るのは、磐乃井酒造の13代目社長・阿部徳彦氏。そして氏はこう付け加えた。

「飲んだ人を喜ばせたいからね」

旨い酒の本質は、この穏やかにして頑固な、南部杜氏の心意気だ。

磐乃井酒造がつくる玄会

一関市川崎町の「門崎ファーム」が育てる酒造好適米「吟ぎんが」、岩手県が開発した清酒酵母「ゆうこの想い」、麹菌「黎明平泉」、そして仕込水は地元の伏流水。さらに南部杜氏の熟練の技を駆使し、オール岩手の布陣で仕込んだ日本酒です。精米歩合80%の低精白の純米酒は、米のどっしりとした旨みが広がるキレの良い辛口。

50%まで精米した純米大吟醸は、米の旨みや香り、酸味のバランスが秀逸。しっかり冷やせば個性が際立ちます。

人間だって安心でしょ」

農事組合法人 門崎ファームとは

農業経営の基盤・安定を計るべく、門崎地区農地管理組合が前身となり法人化。持続可能な農業を意味する、

“Sustainable Farming”を理念に掲げ、自然環境や農村環境の保全、保持を念頭において活動。

「いわば生産者は、思想家であり、哲学者です」

千葉祐士は門崎ファームの千葉榮恒氏をそう讃えた。

地域と環境をどう守っていくのか。そんな大きなテーマには、確固たる思想がベースになければ挑めないというわけだ。

そしてその思想の結晶こそが、絶滅危惧種であるメダカが泳ぐ水田だ。もちろん、そんな自然豊かな環境で育った米のこと、安全性と食味の良さは申し分なし。この小さなメダカの存在は、地域に大きな希望を与えている。

「門崎 めだか米」と「門崎 ホタル米」

山々に囲まれた、北上川沿いに広がる一関市川崎町門崎地区。

水田にはメダカが生息し、夏の夜空にはゲンジボタルが飛び交うような豊かな自然の中で育てられたのが

「門崎 めだか米」。

格之進各店の“ごはん”としても提供され、格之進のハンバーグなどにも配合する塩麹の原料としても使われて

います。一方、「門崎 ホタル米」は、品種は「門崎 めだか米」と同じひとめぼれ。

格之進のおいしさは、東京ではなく岩手の一関の品々が支えています。

一関は故郷だけでなく、格之進のおいしさの源であるのです。

格之進の新しいハンバーグ工場への想い

門崎熟成肉と並ぶ『格之進』の看板が、熟成肉の旨みを地元産塩麹が引き立てるこだわりのハンバーグ。

このハンバーグを新たな武器にして、さらなる拡大を目指すのが千葉祐士の次なる挑戦。

そしてその拠点となるハンバーグ工場を、現在整備中だ。しかし本当に驚くべきは、そんな新工場の舞台。

千葉はなんと、廃校となった小学校の体育館を、丸ごと工場にするプランを立ち上げたのだ。

母校の再利用は、郷愁ではなく未来への架け橋。

2013 年、統合を受けて約140年の歴史に幕を下ろした門崎小学校。

門崎地区の象徴的存在であり、千葉自身の母校でもあるこの小学校が、新たな役割を持ち、再び蘇る。

しかしそんなノスタルジックな感傷だけではない。千葉はここを”肉の聖地“とすることで、さらに多くの人を呼び寄せることを目論んでいる。

もちろん、いわて南牛をはじめとした生産者と地域の活性化を目指してのことだ。奇をてらうのではない。

前例のない挑戦、革新的なプランであっても、根底に流れるのは常に地域活性化への思い。その目は常に、一歩先の未来を見据えている。

工場の完成に合わせて、本社機能も校舎内に移す予定。前代未聞の挑戦は、すでに各所で話題を集めている

門崎熟成肉と、幻のブランド豚と呼ばれる白金豚、そしてこだわりの塩麹で作るハンバーグは東京でも人気の味である。

銘品『眞ガキ』の生産者の想いに触れる

震災から復活した最高の牡蠣を、熟成肉と掛け合わせる。

千葉祐士のまわりには、熱い思いを持つ生産者が集まる。あえて足並みを揃えているわけではない。

それぞれが全速力で走り続けているからこそ、互いの目線が交錯するのだ。

広田湾で牡蠣の養殖をする佐々木眞さんもその一人。

広田湾の牡蠣を最高峰ブランドにまで押し上げた立役者の一角だ。

しかし、もともと広田湾は、穏やかな海と気仙川が運ぶ豊富な栄養という牡蠣養殖に恵まれた場所。 出荷前にはひとつひとつばらしてネットに入れて海中に。ストレスのない環境で、牡蠣はさらに大きく育つ。

そこに3年間の長期育成や不純物を落とす温湯処理と呼ばれる全国でも行われるのは珍しい工程を加えることで、築地市場でも最高値で取引されるほどの銘品が生まれる。

無論、佐々木さんの牡蠣も「眞ガキ」として高評価を得ている。

同郷でかつ同じ思いで生産するからこそ、

千葉はこの牡蠣に惚れ込んだ。

六本木にある格之進の『KABCO』で生まれる

門崎熟成肉と眞ガキのコラボ。

佐々木さんの思いを消費者に伝えることもまた、

千葉の大切な使命なのだ。

| 店名 | KABCO (カブコ) |

|---|---|

| 電話・ご予約 | 03-6277-8229 |

| 営業時間 | 18:00〜23:00(ラストオーダー 21:00) |

| 定休日 | 日曜日 |

| 所在地 | 東京都港区六本木3-1-25 六本木グランドプラザ3F |

| アクセス | 六本木一丁目駅1出口から、徒歩で約3分。 六本木駅5出口から、徒歩で約6分。 |

格之進の代表取締役 千葉祐士へインタビュー

しかし現実は、日本中の牛は東京に集められる。ブランディングにおいても、東京での評価が不可欠だ。

それならば、状況を逆手に取ろう。

つまり東京の店舗は地元・一関をPRするためのショールームと位置づける。六本木を中心に11店舗を展開する『格之進』。

しかし、その根底には、一関への深い慕情が潜んでいるのだ。「一関と東京を食で繋ぐ」本店の入口正面には、そんな文字が掲げられている。

牛肉の新たな価値を次々と世に発信

千葉祐士は岩手県一関市で家畜商を営む家に生まれた。自身が「隙間風の吹くボロ家」と称する家に育ち、家族旅行の記憶も一度もない。それでも幼き日に牛と触れ合った記憶は身近なものだったのだろう。

大学を卒業後に一度は就職をするも、27歳で岩手に戻ると、家業の牛のブランディングに乗り出し、生産者と消費者とのハブとなる焼肉店を開店した。

そこで磨かれたのが、現在の『格之進』の代名詞である熟成の技術だ。さらに旨みを閉じ込める塊焼き、一頭買いと希少部位の提供、部位の個性を愉しむおまかせコースなど、牛肉の新たな価値を次々と発案。「あの頃はお金もなく、肉と向き合うしかなかったんです」と笑うが、今でこそ定番となったそれらを1999 年から実践していたことには驚かされるばかり。しかもその本心には「岩手の牛を世界へ」という熱い思いがある。肉への愛。岩手への愛。その真摯な思いが、やがて周囲の人をも動かし始める。

誰よりも肉を知る通称・肉おじさん

「お客さまに教えられることも数多くありますから。

皆さんと一緒に作り上げたいんです」

生産者も料理人も異業種の人も、そしてもちろん

消費者も。それこそが18年間走り続け、誰よりも真剣に肉と向き合ってきた千葉への信頼の証なのだろう。

市場で高値がつかない小型の雌牛を仕入れ、熟成という工程を経て極上の味に変える。

いわばマイナスをプラスに転換する付加価値が、千葉の手がける門崎熟成肉の真骨頂だ。

格之進ハンバーグの美味しい焼き方

格之進の商品の中で圧倒的な人気を誇る格之進ハンバーグ。

レストランで大人気のメニューがご自宅でも簡単に召し上がることが魅力です。

今回は一押しの格之進ハンバーグを美味しく焼く調理方法をご紹介いたします。

おいしいハンバーグの焼き方

1.解凍

食べる前日の夜に冷蔵庫に入れておくと良いです。目安としてはハンバーグの中心まで柔らかくなる程度です。

時間のない場合は常温でも大丈夫ですが、放置にはお気をつけ下さい。

★溶かしすぎるとせっかくの肉汁が流出してしまいます。

2.練り直し

ボールにハンバーグを入れて練り直します。練り直す事でふっくらとした仕上がりになります。

3.焼き(表面)

フライパン全体に薄く油をひき、弱火で温めます。

フライパンが温まったらハンバーグを乗せて蓋を閉め、弱火のまま5分〜6分ほど焼きます。

4.焼き(裏面)

ハンバーグをひっくり返したらフライパンに蓋をして、弱火のまま5分〜6分ほど焼きます。

5.完成!

中まで火が通ったら完成です。爪楊枝を刺して透明な肉汁が出れば中まで焼きあがっている証拠です。 肉汁に赤みがある場合は、もう1分〜2分程焼きます。

その際に表面が焦げる恐れがある場合は、フライパンの上にアルミホイルをしくと焦げにくくなります。

アルミホイルの上にハンバーグをのせて蓋をし、中まで火を通します。

肉汁は極上のソース!

格之進のハンバーグは、牛1頭の部位をバランス良く使用しております。

「早く溶け出す脂」、「食べるときまで肉に残る脂」など、部位ごとの特徴を考慮して、肉汁そのものが絶妙に配合された「ソース」になるように、焼き上がりの状態から逆算した理想のバランスでお肉を配合しています。

格之進のハンバーグはソース無しでも美味しくお召し上がり頂けます。

格之進の動画ギャラリーで美味しい焼き方をご紹介中!

格之進ハンバーグは解凍して焼くだけの簡単な商品ですが、ひと手間工夫をしていただくとさらに美味しくお召し上がりいただけます。

上記の他にも焼く前の準備、調理器具に合わせた焼き方など様々なコツをご紹介しています。

是非こちらからご覧ください!

食財が消費者に届くまでの道のり

関わるすべての生産者と消費者のために一関と東京を、食で繋ぐ。

東京@営業中の格之進Rt

経ていよいよ食卓の上に。

焼き上がり、口に入るその瞬間においしさが頂点に

達するよう緻密に計算された500kmの旅。

すべてはお客さまの笑顔のために。

東京@芝浦・東京食肉市場

芝浦にある東京食肉市場は日本中の産地から銘品が集まる肉の交差点。

千葉祐士が信頼を寄せる仲卸協力会社がその確かな目で選び抜いた一頭買いの牛は、場内の一角の冷蔵室内で最初の熟成をスタート。

じわじわ時間をかけ、上質な香りを纏います。

知られざる岩手の美味を、食の都・東京へ。

格之進の根底に片時も忘れず貫かれるのは、生まれ育った地元・岩手への思い。

愚直なまでに真摯に、ひらすら正直に、食材と向き合う岩手の生産者たち。

その思いを背負い、消費者との架け橋となる。それこそが格之進の変わらない願い。

まだ見ぬ岩手の銘品を、遠く東京の食卓へ。

岩手@格之進が応援するいわて南牛

格之進が応援している、いわて南牛。この牛との出合いが、格之進の原点。

磨き続けた熟成の技術も、走り続ける東京での挑戦も、すべてはひとつの目標のために――

お客様と生産者を結ぶ仲間と共に一関から東京へ。いわて南牛の旅が始まります。

一関のジャズ喫茶「ベイシー」のマスターと熟成肉を語る

白い大きな蔵造の建物の扉を開けると、まるでビル・エヴァンスがそこにいるかのようなピアノの旋律が空気を震わせる中で、マスターはゆっくりと振り返り「おう、いらっしゃい」と迎え入れてくださいました。

ここは一関のジャズ喫茶「ベイシー」。

迎え入れてくださったマスター・菅原正二さんは一関小学校、一関中学校、一関一高を卒業した生粋の一関の人物。

若い頃からジャズに心酔し、早稲田大学在学中はビッグバンド「ハイソサエティ・オーケストラ」でバンドマス

ター・ドラマーとして活躍。卒業後も東京でプロプレイヤーとして演奏を続けていましたが、その後地元に戻り、自宅にあった蔵を改築しジャズ喫茶「ベイシー」を開店。マスターがかけるレコードを聴くために、全国津々浦々からお客様が集まります。

渡辺貞夫氏、坂田明氏、日野皓正氏、山下洋輔氏らの日本ジャズ界のスターたちの憩いの場であり、大学時代からの盟友・タモリさんもお店の常連で、番組『ヨルタモリ』内では菅原マスターを模した「ヨシワラさん」なるキャラクターを演じています。「伝説のジャズ喫茶」「ジャズ・オーディオの聖地」としてファンを魅了し、一関にまで呼び寄せてしまう伝説のジャズ喫茶「ベイシー」を司る菅原正二マスターは、格之進代表・千葉の憧れの人物です。

「伝説のジャズ喫茶誕生の裏側」

千葉:マスターはジャズドラマーとして東京でも活躍なさっていたのに、何がきっかけで一関に戻って、地元でやっていこうと考えたのですか?

菅原:ひとつ単純な理由があってね。おれ19歳の頃、大学浪人中に肺結核になっちゃって片肺切ってるんですよ。

長生きもできないだろうと思いながら、早大ハイソのあとプロになって赤坂のキャバレーで働いてたんです。

でも、60年代の東京って空気が悪かったんですよ。深呼吸しようと思って外に出たら、外の方がもっと空気が

悪かった(笑)。それで、地元に帰ってきてまた療養所に入ったんです。その時に、「ああ、おれこのままもう一回東京に行ったら、死んでしまうな」って思った。それで、こっちでなんかショボショボやってこうかな、と考えたわけです。そしたら、得意技って言うとおれはレコードしかないじゃないですか。レコードは蓄音機の頃から聴いてましたからね。公民館でレコード・コンサートを開いてお客さんに聴かせてたこともあるんですよ。

千葉:ええ!おいくつ位のときだったんですか?

菅原:高校生の時分かな、地域の人で満席になりましたよ。昔から、人にレコード聴かすの好きだったんでね(笑)。それから一関一高には古藤先生って戦前の芸大を出た一関にはもったいないくらいの偉い音楽の先生がいてね、ジャズにも理解があったわけ。その先生が音楽の授業で生徒つれてぞろぞろおれの家まできてレコード大会なんかやってたんですよ。当時わりと広いオーディオルームで「ステレオ」やってましたから。

(マスター、おもむろに立ち上がり颯爽とターンテーブルへ。レコードを換え、再び着席。)

千葉:じゃあ、高校生のときから人にジャズを聴かせてたわけですね。

菅原:もうね、一人で聞いてるってよりは、すぐに誰か呼びつけちゃうんですよ。分かち合いたい気持ちがあるんだろうな。まあ、いろんなレコードの聴き方があると思うんだけど、「聴かせ方」っていうのにも才能があると思いますよ。というのも、おれはもともと演奏する側だったでしょ。だから、自分が演ってるつもりでレコードかけるんです。受身で聴いてるんじゃなくって、「おれがレコード演奏して、みんなに聴かしてる」ってな感じでやってるんでね。だから響いてくる音が違うように感じると、スピーカーに向かって「そこは違うだろ!」なんて怒っちゃったりしてさ(笑)。よく公言してるんだけど、おれは「バンドリーダータイプ」の「レコード・プレーヤー」でね、なるべく演奏した人の音を正確に再現するように心がけてるわけ。レコードってのは面白くて、演奏した人がいて、録音した人がいて、プレスした音楽会社があって…いわば大量生産された工業製品の中に、意外や意外、ものすごいものが隠れてたってのが後になってわかってくるわけですよ。まだ世の中の人って気付いてないんだけど、レコードって原始的なギザギザの溝をエジソンが発明してから何も変わってない正体不明のもので、これは「魔物」。そのうち文化遺産になると思うよ。

(マスター、すっと立ち上がり、レコードを取り替える)

「気配の中に音がある」

千葉:(マスターの著書、『聴く鏡』を取り出し)マスターのご著書、愛読しているんですけど、「音の中に気配があるのではなく、気配の中に音があるのだ」、ここの部分で非常に共鳴するところがあるんです。わたしの得意分野だと、お肉の味っていうのは、生まれてから屠畜され、熟成をかけられて調理されて…という過程を経て目の前に饗されるんです。もっといえば、育てる人がいた、品種改良されてきた牛の先祖代々の流れがあった…と考えていくと、もう単純な美味しい美味しくないの世界ではなくなってしまうんですね。「この味の裏側はなんだろう」とか、「このお肉の個性、表情を最大に生かすにはどんな方法を試せばいいだろう」なんて考えながら…

菅原:社長はやっぱり肉の変態だね(笑)。でも、おれも本に書いているとおり、レコードに吹き込まれてるのは単なる音じゃなくて、録音されたその場の気配だと思ってる。だから、レコードを聴いてるの時に考えるのは「この演奏をしているとき、演奏家は何を考えてたのかな」「喧嘩してるのかな、仲良かったのかな」とか、まるでミステリー小説でも読むように、演奏している風景や正体を想像して読み解きたいんだよね。社長はそれを肉でやってるってのが、見ててわかりますよ。

千葉:そうしたところも含めて、マスターはわたしのお手本なんです。でも、「ベイシー」に絶対に届かない点というのがありまして、わたしたちは東京に出店してやっと一関にお客様をご案内できるようになったのですが、マスターはこの街を出ずに、圧倒的な音と魅力で全国からお客様を呼び寄せてしまうんです。

菅原:おれは一人しかいないからね(笑)。東京で支店をやらないか、とか話はいっぱいあったけど、おれが演奏してるから「ベイシー」がある。ここでおれが必死になってやってるからみんな来てくれるんで、おれが直にレコードかけてるから意味があるんですよ。それはプレイヤーの楽器と一緒でね。(パブロ・)カザルスがいなくなった時にチェロが残ってたって、・・・・。おんなじ話ですよ。・・天才バカボン。

「自分のやりたいことを、純粋にやる」

千葉:マスターはこれから一関がどんな風になっていったらいいと思いますか?

菅原:その件に関してはね、おれあんまりいろんな所に顔出さないじゃないですか。なんでかっていうとね、それぞれ個人が各分野に点在すればいいと思ってるんですよ。ラーメン屋ならうまいラーメンを40年間作ったら、お客さんたくさん来るでしょ。おれが「ベイシー」でやってることはそれと大差ないんだな。会議開いていいもの生まれた試しないですよ(笑)。会議開くと結局「観光客誘致」ってことに行きつくんだけど、それはちょっと違うんじゃないかなと思っててね。会議やると、「一関ジャズの町」みたいなことを誰かが絶対言い出すんだけど、そりゃインチキだよね(笑)。そういうのに顔出さず徹頭徹尾一人で黙ってやってると、誰かが覗き見に来るんですよ。だから、「音なら『ベイシー』、お肉なら『格之進』」って言う風に個人プレーを徹底していけばいいんじゃないかと思うんだな。

千葉:おっしゃるとおりですね。いくら観光誘致って言って表面を整えても、中身が伴っていることが大切ですからね。「また行きたい」「またあれを食べたい」「またあの人に会いたい」と思うようなものがないと…。

菅原:そうです、純粋な気持ちでやらなきゃいけないんですよ。会議開いて、やれゆるキャラだ、町興しだって、どこの町でもおんなじレベルのこと考えてるんですよ。おれそういうことにあんまり興味なくってね。インチキはだめですよ。観光客を呼ぶことが目的じゃなくって、自分の仕事を一生懸命やること、それが一番の根っこじゃなきゃだめじゃないかと思うんだね。自分がやりたいことを純粋にやりぬく、先輩(島地勝彦氏)がいうように「寛容な精神を持つ」こと。他人のことを否定したり、気を取られすぎず、個人のやれることをしっかりと続ければ、それでいいんじゃない?

そういって、マスターはまたレコードを換えに立ち上がりました。

一関の白い蔵では、今日も黒い円盤が回転し、スピーカーが再現する異空間で、風流なマスターと粋なお客たちが、ジャズに淫していることでしょう。

お肉の味の決め手は追加熟成

枯らし熟成を施したあと、お肉から骨を外してどのように扱うかによって、最終的な香りや味わいなどの仕上がりが変わってきます。格之進では、お店ごとに異なる追加熟成をかけて、お店の個性を発揮しています。

例えば「肉屋 格之進F」では、店頭に特注で作ったガラス張りの熟成ルームを枯らし熟成庫と同じ環境に

コントロールし、熟成の状態も同じように進むようにしています。枯らし熟成後、お肉を骨から外し、

各部位に切り分け真空パックせずに保管します。商品として提供されるまで枯らし熟成をキープしているのです。

つまり、「枯らし熟成+枯らし熟成」で提供しています。

「格之進R」では、枯らし熟成後、骨から外して真空パックに入れて約20日間「ウェットエイジング」をかけ、

熟成がこれ以上進むのを抑えています。

格之進では、枝肉の選定から、熟成方法、カット方法、焼き方、食べ方まで全て一貫してこだわった、

私たちの求める最高の味わいを皆さまにお届けします。

格之進の熟成にまつわるコンテンツはこちら!

今回の記事の中で書かれた「ウェットエイジング」「枯らし熟成」についてさらに

詳しく知りたい方はこちらの記事をぜひご覧ください!

乾燥熟成する技法「ドライエイジング」と、数日間寝かせて肉質を柔らかくする

「ウエットエイジング」をご紹介いたします。

日本の伝統的な肉の熟成方法である枯らし熟成についてご紹介いたします。