牛おじさん肉おじさんの牧場訪問記

はじめに

「第43回肉肉学会」は、久しぶりのリアル会合でもあり「忘肉会」として「2021年牛おじさんと肉おじさんの放浪牧場訪問報告会」としました。 コロナ禍の中でオンライン肉肉学会を開催したり、いろいろチャレンジしましたが、やはりリアルに勝る物はない!ということで開催したところ、満席の参加者と楽しむことができました。 今回のプレゼンは、そんな状況でも全国ファームツアーを粛々と実行していた肉おじさんと牛おじさんの牧場訪問記を紹介させていただきました。「シェフと伝える持続性畜産確立事業」での調査の一貫で訪問した牧場が主体です。

食材の方は、肉おじさんと牛おじさんが訪問した素晴らしい牧場の中から、群馬県の鳥山畜産の長期熟成肉(160日熟成のモモニク)、島根県津和野町・京村牧場の17歳の経産牛(ゲップからのメタンガス排出削減効果のある亜麻仁油脂肪酸を給与)をチョイスしました。

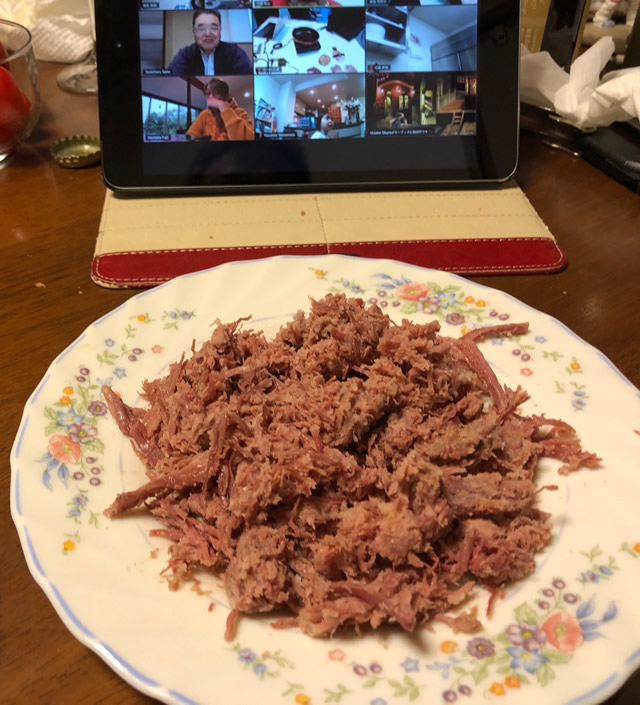

また、肉肉学会の常連でもある研究心旺盛な榮野川さくら子さんの「リキフーズ」のプルドポークも紹介させていただきました。

[caption id="attachment_4507" align="aligncenter" width="786"] 高岡顧問と榮野川さくらこさん[/caption]

[caption id="attachment_4508" align="aligncenter" width="771"]

高岡顧問と榮野川さくらこさん[/caption]

[caption id="attachment_4508" align="aligncenter" width="771"] 「堀井格之進」の牛そば復活も近し[/caption]

[caption id="attachment_4509" align="aligncenter" width="711"]

「堀井格之進」の牛そば復活も近し[/caption]

[caption id="attachment_4509" align="aligncenter" width="711"] 肉おじさんと牛おじさん[/caption]

[caption id="attachment_4513" align="aligncenter" width="786"]

肉おじさんと牛おじさん[/caption]

[caption id="attachment_4513" align="aligncenter" width="786"] 鳥山畜産の熟成庫。たくさんのモモ肉が吊されている光景は圧巻。[/caption]

[caption id="attachment_4510" align="aligncenter" width="600"]

鳥山畜産の熟成庫。たくさんのモモ肉が吊されている光景は圧巻。[/caption]

[caption id="attachment_4510" align="aligncenter" width="600"] その中でもひときわ真っ白な「種菌」に覆われたモモ肉が、今回のお肉です。[/caption]

その中でもひときわ真っ白な「種菌」に覆われたモモ肉が、今回のお肉です。[/caption]

京村牧場の京村耕平さんを囲んで、肉おじさんと牛おじさん。京村さんは、自ら人工授精もして、黒毛和牛だけでなく、乳用種との交雑種を生産・肥育したりする変態さん。牧場は豊かな自然に囲まれた山の上にあります。

京村牧場では経産牛を肥育(配合飼料で飼い直し)しています。

牧場訪問時に「ぜひ京村さんの経産牛を食べたい」と肉おじさんがつばを付けておきました。

本日のメニュー

〇 リキフーズ・プルドポークの春巻き

〇 鳥山畜産・長期熟成肉ウチモモのローストビーフ

〇 鳥山畜産長期熟成肉のステックアッシュ

〇 京村牧場・経産牛のイチボのしゃぶしゃぶサラダ

〇 京村牧場・経産牛のランプのカツレツ

〇 京村牧場・経産牛のサーロインのロースト

〇 京村牧場・経産牛のミートソースのペンネ

参考文献

16歳但馬牛すき焼きから学ぶ

はじめに

「第42回肉肉学会」のテーマは、「16歳但馬牛すき焼きから学ぶ」。お招きした生産者は、兵庫県香美町で肉用牛繁殖経営をされている田中一馬さん。田中さんは、兵庫県の但馬牛の母なる産地に新規就農して、現在では繁殖雌牛60頭を飼育する地域を担う中核的な生産者になられました。積極的にSNSで発信されていることでも有名です。

[caption id="attachment_4503" align="aligncenter" width="786"] 人形町今半本店[/caption]

人形町今半本店[/caption]

田中さんは「繁殖農家」ですから、通常は、生まれた子牛を10か月齢程度で家畜市場に出荷して子牛の販売収入を得ることがメインのお仕事です(牛の蹄を手入れする「削蹄師」もされてますが)。しかし、年に数頭(不定期)、お産の働きを終えた雌牛(経産牛)を肥育して(しばらく太らせて)牛肉として出荷することがあります。牛のコンディションによって、放牧地で配合飼料を与えずに放牧肥育する場合は「放牧敬産牛」としてオンラインで販売すると、告知直後に売り切れる人気商品です。また、放牧をしないで牛舎の中で配合飼料も給与して仕上げる場合もあります。いずれの場合も、奥様のあつみさんが自らお肉をカットして販売されており、あつみさんは第15回肉肉学会(2018年1月27日「但馬産放牧敬産牛」)にスピーカーとして登壇されたので、ご夫婦での肉肉学会登場!ということになります。

[caption id="attachment_4504" align="aligncenter" width="786"] 牛おじさん、すき焼きおじさん、肉おじさん[/caption]

牛おじさん、すき焼きおじさん、肉おじさん[/caption]

今回は、田中さんが育てた16歳の雌牛「てるふく」を、人形町今半本店でいただくという、肉肉学会初めての試みをさせていただきました。また、ようやく、オンラインから脱して、リアルで開催された記念すべき回ともなりました。

[caption id="attachment_4490" align="aligncenter" width="786"] プレゼンされる田中一馬さん。[/caption]

プレゼンされる田中一馬さん。[/caption]

「てるふく」のはなし

和牛は、血統登録がされているのですが、通常、雄は漢字名、雌はひらがなで記述されます。今回の牛は雌なので、名前は「てるふく」。照や福は和牛の名前としてはよく出てきますが、「てるふく」は2005年02月16日生まれの16歳(数えで17歳)。父は照波土井、祖父は谷福土井、曽祖父は照長土井という但馬牛の家系です。和牛の血統は、このように父、母の父(祖父)、母の祖父(曾祖父)を重視する(三代祖)傾向にあります。てるふくは、雌牛として優秀で13回もの出産をした、田中家でも稼ぎ頭の牛でした(通常、2歳過ぎが初産ですから、ほぼ毎年1頭子牛を産んだことになります)

そんな「てるふく」に肉おじさんと牛おじさんが出会ったのは、前年10月に田中牧場に伺った時です。田中さんは、前述のように、経産牛の肥育については「放牧ありき」ではなく、その牛の個性に合わせた養い方で牛の能力を引き出したいと思ってます。「てるふく」は高齢のため歯が抜けて放牧で牧草を食べることができないため、配合飼料や乾草で1年半ほど「飼い直した」牛です。普通の飼い直しは半年ほどなので、じっくり丁寧に育てられた「熟成うし」と言えます

牛舎でゆったり反芻するその姿に一目惚れした肉おじさんが田中さんに頼み込んで「売約」。そして、そのお肉を、すき焼きの頂点「人形町今半本店」で食べたいと、高岡副社長にお願いして実現した「頂上ランデブー」なのです。

てるふくのお肉は、赤身の色合い、きめ細かいサシ、16歳とは思えない柔らかさ、それでいて脂はあっさりという素晴らしいものでした。そのサーロイン、リブロースを、今半本店さんの極上の手腕で味わいました。

幸せな牛飼いさんが飼った幸せな牛を幸せな気持ちで食べた極上のひとときでした。

満席の会場の皆さんからもため息が聞こえてきました。

[caption id="attachment_4491" align="aligncenter" width="786"] 田中さんのプレゼン資料における自己紹介。[/caption]

[caption id="attachment_4493" align="aligncenter" width="589"]

田中さんのプレゼン資料における自己紹介。[/caption]

[caption id="attachment_4493" align="aligncenter" width="589"] てるふくのリブロース。[/caption]

[caption id="attachment_4492" align="aligncenter" width="786"]

てるふくのリブロース。[/caption]

[caption id="attachment_4492" align="aligncenter" width="786"] てるふくのリブロース・すき焼き用カット[/caption]

てるふくのリブロース・すき焼き用カット[/caption]

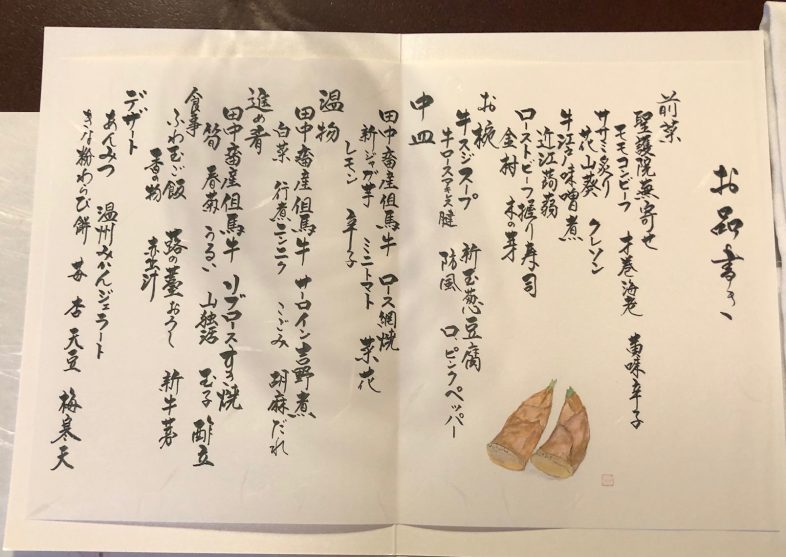

本日のメニュー

〇 前菜

〇 お椀

〇 中皿

〇 温物

〇 進め肴

[caption id="attachment_4499" align="aligncenter" width="781"] すき焼き[/caption]

[caption id="attachment_4498" align="aligncenter" width="786"]

すき焼き[/caption]

[caption id="attachment_4498" align="aligncenter" width="786"] すき焼きの卵[/caption]

[caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="786"]

すき焼きの卵[/caption]

[caption id="attachment_4502" align="aligncenter" width="786"] すき焼きの野菜[/caption]

[caption id="attachment_4501" align="aligncenter" width="786"]

すき焼きの野菜[/caption]

[caption id="attachment_4501" align="aligncenter" width="786"] すき焼きの完成[/caption]

すき焼きの完成[/caption]

〇 食事

〇 デザート

参考文献

日本型グラスフェッドビーフへの挑戦

はじめに

「第40回肉肉学会」のテーマは、「幸せな牛肉 日本型グラスフェットビーフへの挑戦」と題して、元青森県営農大学校教師臼田裕(ウスタヤスヒロ)氏によるカスピ海ヨーグルトを活用したインプリンティング哺育による酪農家が育てる美味しい牛肉づくりへの実験的挑戦を学びました。

「農大校」というのは、各都道府県にある2年制の農業教育短大という性格の教育機関で、かなり実践的な農業技術を学びます。以前は、農家の子弟が多く卒業後も実家に戻り就農するという性格のものでしたが、近年はサラリーマン家庭など農家以外の子弟がほとんどで、かつ女性が多いという特徴を持っています。そんな農大校での臼田さんの実証的な研究成果を学びました。

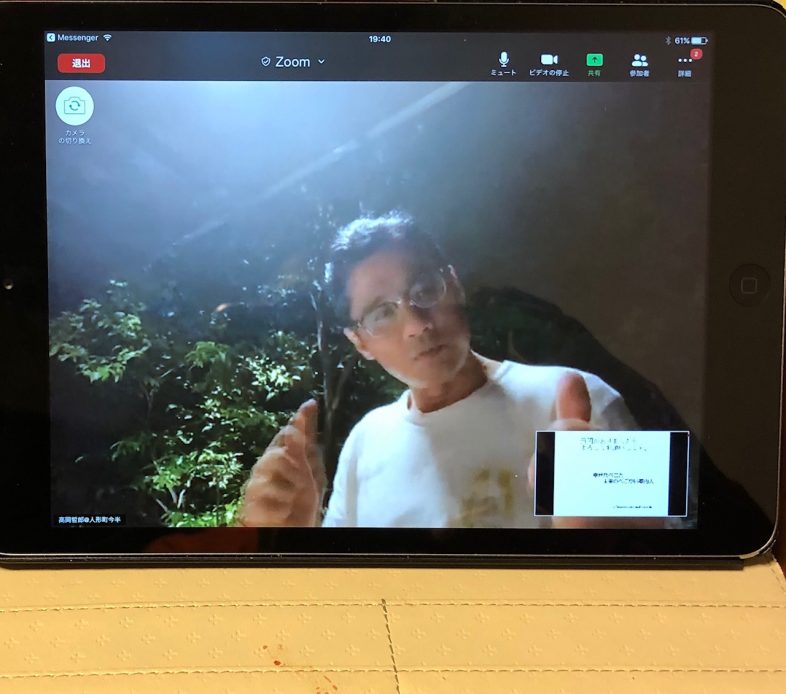

前回に続き、今回もZOOMによるオンライン開催となりました。

[caption id="attachment_4467" align="aligncenter" width="786"] 高岡さんもオンラインで挨拶。素敵な空間ですね[/caption]

高岡さんもオンラインで挨拶。素敵な空間ですね[/caption]

オンライン肉肉学会の具体的方法

新型コロナ禍を受け、肉肉学会のリアル開催を模索しつつもデッドロックに乗りあげていた肉おじさん&牛おじさん。世の中にZOOMを利用したオンライン会議が普及していることに注目して、今回は発想の転換。肉肉学会もオンライン開催することで、遠方のゲスト生産者さんに現地からリポートしていただけること、参加者も自宅からアクセス可能なこと、家族も一緒に参加できることなどのメリットも見いだして「オンライン開催」に。

以下は、イベントページに掲載された肉おじさんからのメッセージです。

『「このご時世のなかで、、、考えさせられました。。。 時代はどのように変容していくのか・・・ 私はめっちゃラッキーなことに日本を代表する脳科学者藤井 直敬 (Fujii Naotaka)さんと親友になれたので「REALとVRと脳の相関関係」が私のようなお肉以外のことはトンと分からず屋にも理解できるように教えて頂きこの先の未来の消費者の変容の方向性が見えてきたと心のなかで確信しております。

そのアウトプットの一つが肉肉学会オンライン研究会です。 オンライン会議システム(Zoom又はRemo)を使用して参加者に同一の料理又は料理素材を宅配便で提供してライヴで牛肉の生産者の思想や哲学そしてそれを受け継ぐ肉屋さんの思想と哲学に耳を傾けながらその手掛けた思想が物質化した牛肉を食して頂き、リモートでありながら共感や共有そして共鳴を引き起こすサービスにチャレンジします。

肉肉学会オンライン研究会は初めてのチャレンジですので様々不具合あるかともいますが是非肉肉学会を育ててあげよう又は一緒に未来の食を拡張しよう!!!って想って頂ける方々と一緒にチャレンジできることにとてもワクワクしており人生を一緒に味わい尽くせることをご一緒出来ることに心から感謝します。 是非、一緒に食の未来を切り開きましょう!』

というわけで、参加者の自宅にお肉を事前配送し、参加者それぞれが調理道具を用意して、パソコンやタブレットの前で待ち構える、という「肉肉学会」が開催されました。

- ★お届商品

- ・ サーロイン

- ・ ランプ

- ・ イチボ

- ・ 門崎熟成肉 コーンドビーフ約100g×1P

- ・ 金格ハンバーグ150g

- ★【重要】肉肉学会オンライン研究会で必要なものは!?

- ・ PC(ない場合はスマートフォン)

- ・ 塩(純粋な食塩でOK:アミノ酸が入っている味塩はNG)

- ・ 黒胡椒(粗挽きされたものがベター)

- ・ わさび(なくても大丈夫)

- ・ お箸

- ・ 取皿

- ・ まな板(塊焼きを載せてまな板の上でカットします)

- ・ 包丁(塊焼きをカットする際に使います)

- ・ ご自身の飲みたいドリンクを準備

- ・ ホットプレート(カセットコンロとフライパンでも可)です。

お肉の紹介

今回のお肉は、青森県営農大学校育ちの交雑種(ホルスタイン♀×黒毛和種♂)のメス27ヶ月齢です。この牛は、青森県営農大学校で調査研究の一環として育てられたもので、母牛の初乳をカスピ海ヨーグルトとして発酵(初乳にカスピ海ヨーグルトの乳酸菌を投与)させて作った「発酵初乳」を通常の2倍の期間、1日あたり3倍の量を飲ませ、肥育期は6割が牧草で育てた27ヶ月齢で出荷。見事に真っ赤なお肉です。

[caption id="attachment_4471" align="aligncenter" width="786"]

[caption id="attachment_4471" align="aligncenter" width="786"] オンライン肉肉学会の様子[/caption]

オンライン肉肉学会の様子[/caption]

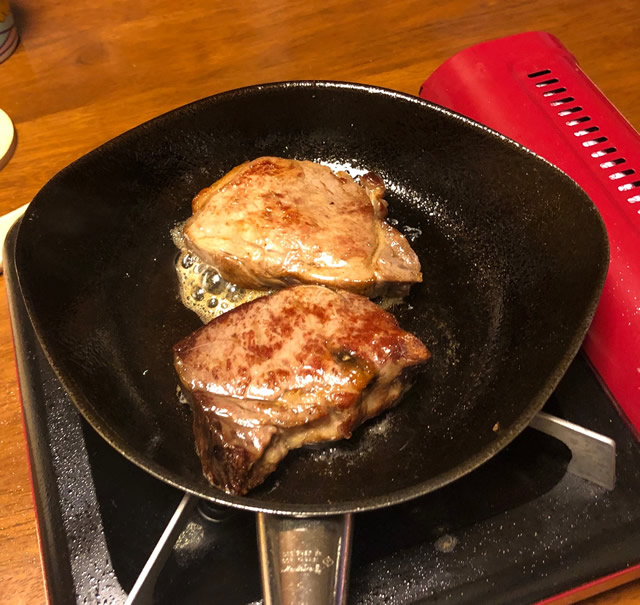

本日のメニュー

〇 青森県営農大校産交雑種(27ヶ月齢)サーロインステーキ

[caption id="attachment_4474" align="aligncenter" width="786"] ひたすら肉を焼きます

ひたすら肉を焼きます(原田家の場合。以下同じ)[/caption]

[caption id="attachment_4475" align="aligncenter" width="786"]

[caption id="attachment_4475" align="aligncenter" width="786"] 焼けました[/caption]

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="662"]

焼けました[/caption]

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="662"] 原田家オリジナル。ブルーチーズ・ポテトサラダ [/caption]

原田家オリジナル。ブルーチーズ・ポテトサラダ [/caption]

〇 金格ハンバーグ

〇 門崎熟成肉コンビーフ

参考文献

さの萬×前田牧場=ドライエージングの取組み

はじめに

「第40回肉肉学会」のテーマは、「さの萬×前田牧場=ドライエージングの取組み」。今回の肉肉学会は、折からの新型コロナ感染の蔓延によりリアルなかたちでの開催が困難になったため、苦渋の選択として、ZOOMによるオンライン開催となりました。

オンライン肉おじさんの挨拶。

今回のゲストは富士宮市で熟成肉の「さの萬」を経営する佐野佳治さんと、佐野さんからドライエージング技術を習得された栃木県太田市・前田牧場の前田美智子専務です。

オンライン取り寄せお肉セット

オンライン肉肉学会の具体的方法

新型コロナ禍を受け、肉肉学会のリアル開催を模索しつつもデッドロックに乗りあげていた肉おじさん&牛おじさん。世の中にZOOMを利用したオンライン会議が普及していることに注目して、今回は発想の転換。肉肉学会もオンライン開催することで、遠方のゲスト生産者さんに現地からリポートしていただけること、参加者も自宅からアクセス可能なこと、家族も一緒に参加できることなどのメリットも見いだして「オンライン開催」に踏み切りました。

以下は、イベントページに掲載された肉おじさんからのメッセージです。

『「このご時世のなかで、、、考えさせられました。。。

時代はどのように変容していくのか・・・

私はめっちゃラッキーなことに日本を代表する脳科学者藤井 直敬 (Fujii Naotaka)さんと親友になれたので「REALとVRと脳の相関関係」が私のようなお肉以外のことはトンと分からず屋にも理解できるように教えて頂きこの先の未来の消費者の変容の方向性が見えてきたと心のなかで確信しております。

そのアウトプットの一つが肉肉学会オンライン研究会です。

オンライン会議システム(Zoom又はRemo)を使用して参加者に同一の料理又は料理素材を宅配便で提供してライヴで牛肉の生産者の思想や哲学そしてそれを受け継ぐ肉屋さんの思想と哲学に耳を傾けながらその手掛けた思想が物質化した牛肉を食して頂き、リモートでありながら共感や共有そして共鳴を引き起こすサービスにチャレンジします。

肉肉学会オンライン研究会は初めてのチャレンジですので様々不具合あるかともいますが是非肉肉学会を育ててあげよう又は一緒に未来の食を拡張しよう!!!って想って頂ける方々と一緒にチャレンジできることにとてもワクワクしており人生を一緒に味わい尽くせることをご一緒出来ることに心から感謝します。

是非、一緒に食の未来を切り開きましょう!』

というわけで、参加者の自宅にお肉を事前配送し、参加者それぞれが調理道具を用意して、パソコンやタブレットの前で待ち構える、という「肉肉学会」が開催されました。

- ★お届商品

- ・前田牧場産ホルスタインロース ステーキ

- ・門崎熟成肉 コーンドビーフ約100g×2P

- ・白金豚&純和鶏レバーのパテドカンパーニュ約100g

- ・金格ハンバーグ150g

- ・黒格ハンバーグ150g

- ★【重要】肉肉学会オンライン研究会で必要なものは!?

- ・PC(ない場合はスマートフォン)

- ・塩(純粋な食塩でOK:アミノ酸が入っている味塩はNG)

- ・黒胡椒(粗挽きされたものがベター)

- ・わさび(なくても大丈夫)

- ・お箸

- ・取皿

- ・まな板(塊焼きを載せてまな板の上でカットします)

- ・包丁(塊焼きをカットする際に使います)

- ・ご自身の飲みたいドリンクを準備

- ・ホットプレート(カセットコンロとフライパンでも可)です。

リビングやダイニングで換気扇がない状況でお肉を焼いたために奥様に叱られたという方もいらっしゃいましたよ。

前田牧場の紹介

株式会社前田牧場(前田昭代表)は肉用牛(ホルスタイン去勢、交雑種)2500頭を飼育する大規模牧場であり、農業部門としても米麦、ほうれん草、人参、じゃがいも、さつまいも、イチゴを栽培し,飼料作物も15ヘクタール作付けする複合農場です。規模が大きいだけでなく、バーク堆肥の製造販売、稲わら購入など耕畜連携も進め。地域の中核農場になっています。バーク堆肥は、自社の専用バーク製造器で粉砕したバークを敷料に利用し縦型スクリュー式の堆肥舎で堆肥化したものです。

更に牧場から10分ほどの直営店「ファーマーズカフェ」で自社産の精肉、熟成肉、加工肉、レトルトカレーなどを販売するほか、レストランでの牛肉料理の提供を行うなど,スーパーマルチな牧場です。

前田牧場は智恵子専務と妹の斎藤順子常務とが切り回しており、前田姉妹の父上・昭(あきら)氏は、牛肉自由化の際にホルスタインの規模拡大を進めるなど、数々の逆境を乗り越えて来た方で、北海道からホルスタイン育成牛を,地元の市場から交雑種を導入し、ホル去勢の場合は12か月間肥育して20か月齢で出荷するというスタイルを現在でも貫いています。この肉を「前田牧場の赤身肉」として営業活動に邁進しているのが前田専務。牧場からのビデオ配信など工夫を凝らして多くのファンを獲得してます。

オンライン肉肉学会の準備(原田家の場合)

肉おじさんが指導するオンライン肉肉学会の様子(原田家の場合)

本日のメニュー

前田牧場産ホルスタイン熟成肉(46日)サーロインステーキ

前田牧場産ホルスタイン熟成肉サーロインのステーキ (原田家の場合。以下、同じ)

金格ハンバーグ

白金豚と純和鶏のパテ・ド・カンパーニュ

門崎熟成肉コンビーフ

原田家オリジナル チーズのサラダ

オンラインだとこんな楽しみも

参考文献

幸せな山地酪農チーズを求めて

要約

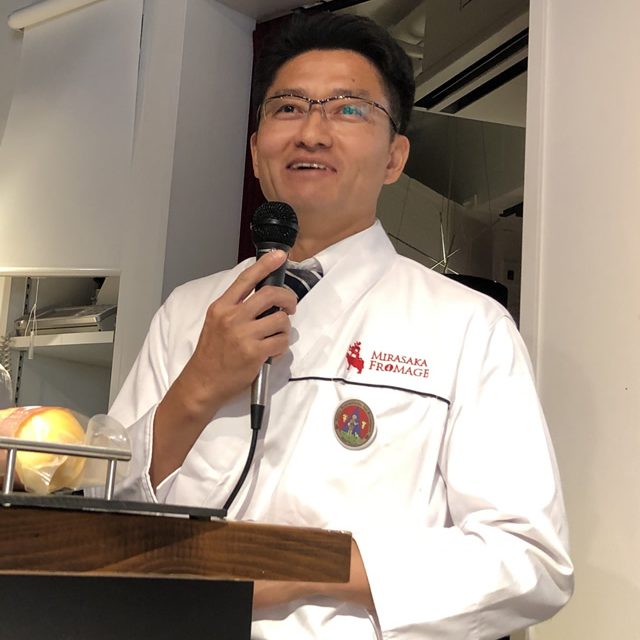

「第3回乳乳学会」のテーマは「三良坂フロマージュ」。広島県三次市三良坂町から松原正典さんに来ていただきました。

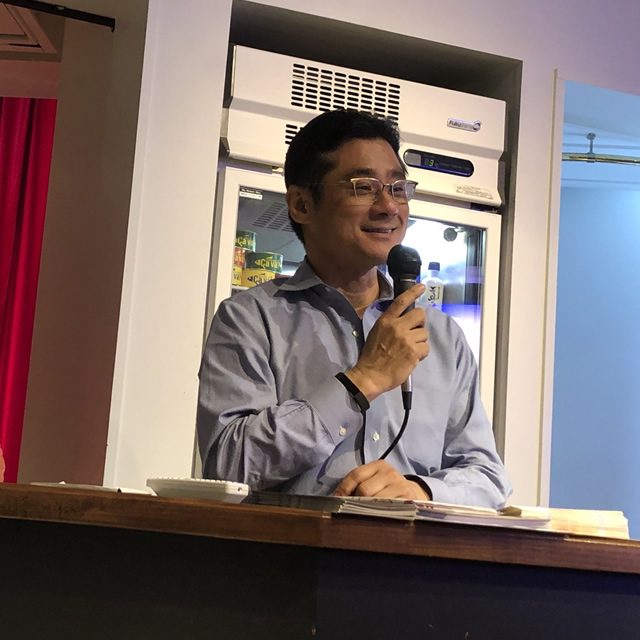

[caption id="attachment_4021" align="aligncenter" width="640"] 高橋雄幸副理事長[/caption]

[caption id="attachment_4022" align="aligncenter" width="640"]

高橋雄幸副理事長[/caption]

[caption id="attachment_4022" align="aligncenter" width="640"] 人形町今半の高岡さんのあいさつ[/caption]

松原さんは、アメリカで酪農研修を受け、オーストラリア最大の酪農場でも働いた経験をもつ「酪農家」。でも、そうした大規模酪農場での飼育方法に疑問を抱き、自らは「山地酪農」という自然の草木を活かし、牛や山羊の蹄で草を根付かせる(蹄耕法)により放牧酪農を行う道を選び、林業実習等を経て、故郷の三良坂町にチーズ工房を開設。里山を利用したヤギとブラウンスイスの放牧を始めた。チーズの製造技術は、フランスで学び、今では、「日本一、多く種類のチーズを作っているチーズ職人」とのこと。

[caption id="attachment_4023" align="aligncenter" width="640"]

人形町今半の高岡さんのあいさつ[/caption]

松原さんは、アメリカで酪農研修を受け、オーストラリア最大の酪農場でも働いた経験をもつ「酪農家」。でも、そうした大規模酪農場での飼育方法に疑問を抱き、自らは「山地酪農」という自然の草木を活かし、牛や山羊の蹄で草を根付かせる(蹄耕法)により放牧酪農を行う道を選び、林業実習等を経て、故郷の三良坂町にチーズ工房を開設。里山を利用したヤギとブラウンスイスの放牧を始めた。チーズの製造技術は、フランスで学び、今では、「日本一、多く種類のチーズを作っているチーズ職人」とのこと。

[caption id="attachment_4023" align="aligncenter" width="640"] 松原正典さんのプレゼン[/caption]

[caption id="attachment_4024" align="aligncenter" width="640"]

松原正典さんのプレゼン[/caption]

[caption id="attachment_4024" align="aligncenter" width="640"] 遠藤シェフと肉おじさん[/caption]

山地酪農での牛や山羊の放牧酪農は、里山を切り開き、放牧のための牧柵や電気柵を設置し、冬期の貯蔵飼料にする牧草やわらを収穫し、牛・ヤギ舎と搾乳施設(パーラー)を作り(できるだけ安く)、そしてチーズをつくるといった作業の連続で、10年間は休みもなかった、でも毎日、牛や山羊の世話をし、チーズを作ることが嬉しくてしかたない、という松原さんなのだ。「幸せな牛・ヤギからいただいたミルクを無駄にしないでチーズを作りたい」というのが、松原さんの想いなのだ。

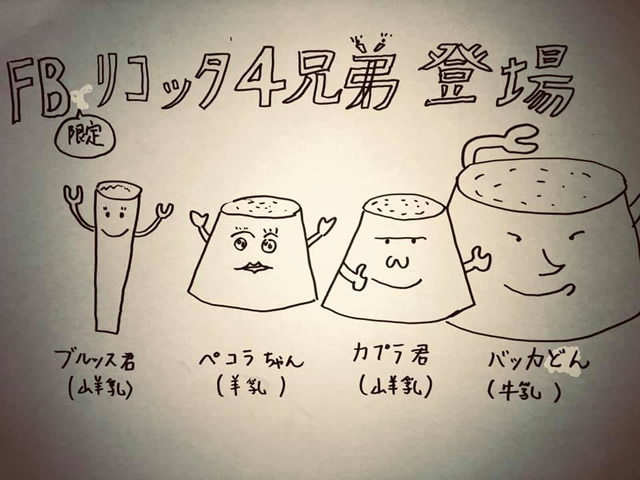

この日は、牛・山羊・羊のミルクを飲み比べたり、登場間もない「リコッタ3兄弟」が紹介された。松原さんが手塩にかけたホエーイノブタや山羊肉を素材にした料理も登場。「草の幸・山の幸」すべてが集結したような実りの多い学会となった。

遠藤シェフと肉おじさん[/caption]

山地酪農での牛や山羊の放牧酪農は、里山を切り開き、放牧のための牧柵や電気柵を設置し、冬期の貯蔵飼料にする牧草やわらを収穫し、牛・ヤギ舎と搾乳施設(パーラー)を作り(できるだけ安く)、そしてチーズをつくるといった作業の連続で、10年間は休みもなかった、でも毎日、牛や山羊の世話をし、チーズを作ることが嬉しくてしかたない、という松原さんなのだ。「幸せな牛・ヤギからいただいたミルクを無駄にしないでチーズを作りたい」というのが、松原さんの想いなのだ。

この日は、牛・山羊・羊のミルクを飲み比べたり、登場間もない「リコッタ3兄弟」が紹介された。松原さんが手塩にかけたホエーイノブタや山羊肉を素材にした料理も登場。「草の幸・山の幸」すべてが集結したような実りの多い学会となった。

学びの概要

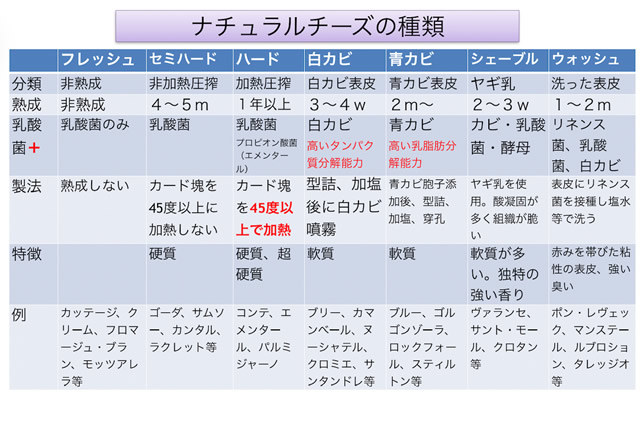

1. 新規就農への道 松原正典さんは昭和49年生まれ。大阪育ち。広島県農業技術大学校で酪農を学び、卒業後は国際農業交流協会の海外研修としてアメリカで酪農を学び、一端、帰国後、オーストラリアの大規模酪農場で働くことになった。3000頭もの規模を誇る豪州でも最大級の牧場であったが、そこでの作業を通じて、「牛を幸せにする酪農をしたい」と強く思い、帰国後は自然な状態で牛を飼う「山地酪農」という経営スタイルを目指して、高知の「斎藤牧場」を訪問。そこで、「まずは林業から学べ」とアドバイスを受け、2年間山師として林業に従事した! その後、チーズを学びたいと、結婚したばかりの奥様の了解をいただいてフランスに渡りチーズ工房を視察、帰国後2004年に母の里、広島県三次市三良坂町でチーズ工房「三良坂フロマージュ」をオープンした。牧場がなかなか見つからず農業としての新規参入が難しかったので、チーズ工場からスタートしたが、牛も山羊もいないので、最初は原乳を仕入れてチーズを製造していた。 2006年山林を取得し最初はヤギのアルパイン種を(牛は価格が高かった)、次にブラウンスイスの子牛を購入して、牛や山羊が木や草を食べ、蹄で歩き回ることで山を切り開く「山地酪農」を開始することができたそうです。 2014年の工房開設10年目に、牧場そばに現在の工房兼ショップを移転し、現在に至っている。現在はブラウンスイス1を約10頭、アルパイン種のヤギ2を約30頭飼育して、濃厚飼料は与えずに放牧と自給飼料(貯蔵飼料)で飼育している。 2. チーズの特徴 松原さんのチーズは、牛のブラウンスイスとヤギのアルパインの2種から得るミルクを使用していること、フレッシュからパスタフィラータタイプ、酸凝固タイプ、ソフト熟成タイプ、セミハードタイプ、シェーブルと様々なスタイルのチーズを作っていること、これに季節の果物を組み合わせた「季節限定チーズ」もあるのでご本人も曰く「日本で最も多種類のチーズを作っている工房」ということになるし、納得するところである。 こうしたチーズは、国内外の様々な賞を受賞しており、日本を代表するチーズ工房となっている。 ソフト・酸凝固タイプの「カレ・ド・ラヴァンド・シェーブル」でオールジャパンナチュラルチーズコンテスト金賞&外国人審査員賞、モンディアル・デュ・フロマージュでは銅賞を獲得。 「リコッタ・サラータ・インフォルナータ・フレスカ」(銀賞)、ウォッシュタイプの「じゅくし柿(大)」(銅賞)、「フロマージュ・ド・みらさか?シェーブル」(モンディアル金賞)、「フロマージュ・ド・みらさか(牛乳製)」(モンディアル銅賞)など。 また、松原さんは受賞した定番チーズだけでなく、たえず新たなチーズに挑戦しており、日本トウガラシを使った「赤鬼」や「富士山、地元の鵜飼いの名を冠したシェーブル「三次の鵜飼い」、牛、ヤギ、ヒツジのミルクを使った「リコッタ3兄弟」などチェレンジ精神が魅力だ。 今回も、それらの新進のチーズのほか、フランスの一部地域にしかないヤギのフレッシュチーズ「ブルッス」(山羊乳をホワイトビネガーの酸で凝固させたチーズ)が飛び出るなど、三良坂フロマージュはあ、まさに「チーズのワンダーランド」と言える。 なお、松原さんも、前回の大窪さんと同様、チーズを作る際に副産物となる「ホエー(乳清)3」の有効活用として、自ら飼育した「イノブタ」にホエーを飼料として給与している。今回は800日間飼育した(普通の豚は半年で出荷される)イノブタも、山羊肉と合わせてお披露目された。脚注

1 ブラウンスイス 2 ヤギの種類

[caption id="attachment_4027" align="aligncenter" width="170"]

2 ヤギの種類

[caption id="attachment_4027" align="aligncenter" width="170"] アルパイン[/caption]

アルプス原産の乳用種で茶色や黒・白など様々な色があり、背中にたてがみのような毛がついていまる。大きさはザーネンに近く、同様に季節繁殖で有角・無角どちらもいる・乳量はザーネンの2/3程度。

[caption id="attachment_4026" align="aligncenter" width="320"]

アルパイン[/caption]

アルプス原産の乳用種で茶色や黒・白など様々な色があり、背中にたてがみのような毛がついていまる。大きさはザーネンに近く、同様に季節繁殖で有角・無角どちらもいる・乳量はザーネンの2/3程度。

[caption id="attachment_4026" align="aligncenter" width="320"] 日本ザーネン[/caption]

スイス原産のザーネンを日本で改良したもので、このヤギの血をひいた雑種も多く見られる。メスは60キロくらいに、オスは90キロにもなるものがある。ザーネンより乳量はやや少ないが、日本の風土に適している。

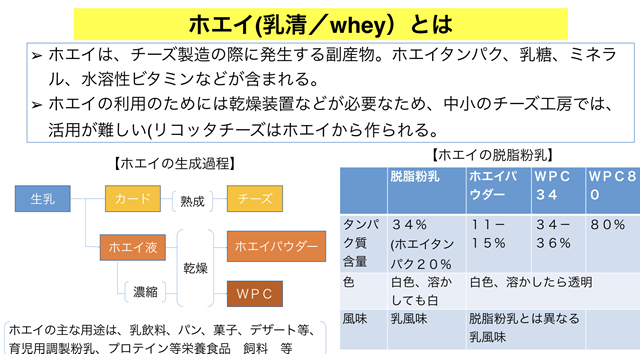

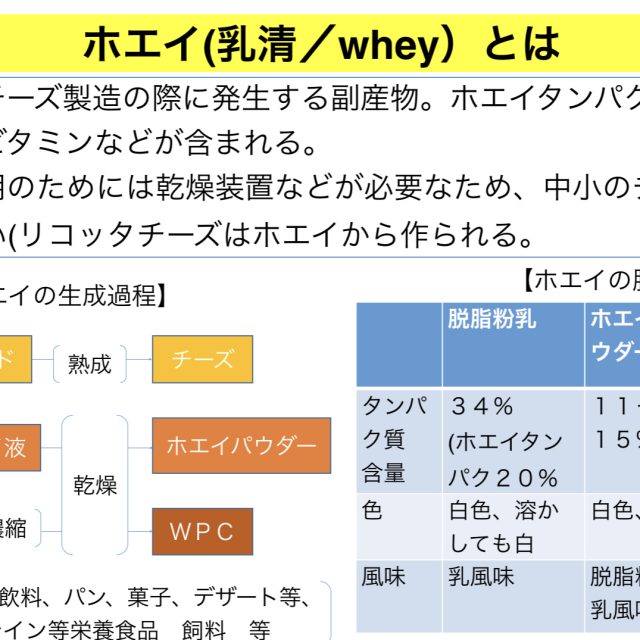

3 ホエー

日本ザーネン[/caption]

スイス原産のザーネンを日本で改良したもので、このヤギの血をひいた雑種も多く見られる。メスは60キロくらいに、オスは90キロにもなるものがある。ザーネンより乳量はやや少ないが、日本の風土に適している。

3 ホエー

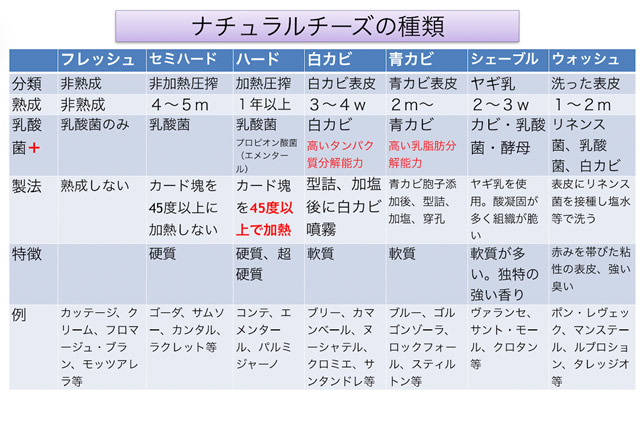

(参考)チーズについての基本

(参考)チーズについての基本

本日のメニュー

本日のチーズ。左から、フロマージュブラン。三次の鵜飼、フロマージュドみらさか、モッチーズ、スカモルツァ・アッフミカータ

本日のチーズ。左から、フロマージュブラン。三次の鵜飼、フロマージュドみらさか、モッチーズ、スカモルツァ・アッフミカータ

1. 三種のミルク

牛乳、羊乳、山羊乳

牛乳、羊乳、山羊乳

2. ブルッス

3. グラスフェッドバター、バゲット、パテ

4. パテ・ド・カンパーニュ

5. 三次の鵜飼のフリットと花かごのリーフサラダ

6. イノブタばら肉のプティサレ スカモルツァ

7. プルドイノブタとフロマージュみらさかのオープン

8. 山羊肉のラグーのラザニア モッチーズ

9. リコッタ3兄弟とフロマージュブラン

参考文献

- 三良坂フロマージュHP

- HIROSHIMA GOOD THINGS

- 「うまいナポリピッツア」 「今回のブログは、食べあるキングの食材探求プロジェクトシリーズで、国産チーズの魅力について探求する旅です。メンバーはフォーリンデブはっしーとあおい有紀さんとJaffaの3人でした。」

- フォーリンデブハッシーのブログ

- 格之進HP

ダイワファーム 宮崎から愛と情熱を込めて

要約

「第2回乳乳学会」のテーマは「ダイワファーム 宮崎から愛と情熱を込めて」。宮崎県小林市ダイワファームの大窪和利社長が主役です。

[caption id="attachment_4002" align="aligncenter" width="640"] 高橋雄幸副理事長[/caption]

[caption id="attachment_4003" align="aligncenter" width="640"]

高橋雄幸副理事長[/caption]

[caption id="attachment_4003" align="aligncenter" width="640"] 人形町今半の高岡さんのあいさつ[/caption]

「ダイワファーム」でのチーズ作りは大窪さんが50歳を過ぎてから始めたものです。それ以前からアイスクリームやソフトクリームは製造販売していたので、六次化への取組は早かったというものの、チーズは別物。大窪さん曰く「自宅で鍋を使って、見よう見まねでモッツアレラチーズを作って店舗に並べて販売したけど、今から思えば恥ずかしくなるような出来だった」とのこと。しかし、その後、大分の先輩「うらけん」にチーズ作りを学び、北海道のチーズ工房やイタリアでの修業を経て、今では日本を代表するイタリアンチーズの作り手になりました。

宮崎県小林市で約20頭の乳牛(ホルスタインがほとんどだが、チーズに向くブラウンスイスも数頭)を飼育し、牛舎の隣のチーズ工房へ搾りたての生乳を搬入して製造できる強みを活かし、また奥様や息子さんもチーズ製造に参加して家族ぐるみの工房として様々な種類のチーズを製造されています。

また、ダイワファームは「肉肉学会」の「熟成肉とチーズのマリアージュ」などでも格之進の熟成肉とコラボした、格之進お馴染みのパートナーでもあります。今回は、ダイワファームと同じテロワールをもつ、小林市のOGAWAFARMのミニトマト、山之口畜産の牛肉「アン黒」との小林コラボも企画されました。

[caption id="attachment_4004" align="aligncenter" width="640"]

人形町今半の高岡さんのあいさつ[/caption]

「ダイワファーム」でのチーズ作りは大窪さんが50歳を過ぎてから始めたものです。それ以前からアイスクリームやソフトクリームは製造販売していたので、六次化への取組は早かったというものの、チーズは別物。大窪さん曰く「自宅で鍋を使って、見よう見まねでモッツアレラチーズを作って店舗に並べて販売したけど、今から思えば恥ずかしくなるような出来だった」とのこと。しかし、その後、大分の先輩「うらけん」にチーズ作りを学び、北海道のチーズ工房やイタリアでの修業を経て、今では日本を代表するイタリアンチーズの作り手になりました。

宮崎県小林市で約20頭の乳牛(ホルスタインがほとんどだが、チーズに向くブラウンスイスも数頭)を飼育し、牛舎の隣のチーズ工房へ搾りたての生乳を搬入して製造できる強みを活かし、また奥様や息子さんもチーズ製造に参加して家族ぐるみの工房として様々な種類のチーズを製造されています。

また、ダイワファームは「肉肉学会」の「熟成肉とチーズのマリアージュ」などでも格之進の熟成肉とコラボした、格之進お馴染みのパートナーでもあります。今回は、ダイワファームと同じテロワールをもつ、小林市のOGAWAFARMのミニトマト、山之口畜産の牛肉「アン黒」との小林コラボも企画されました。

[caption id="attachment_4004" align="aligncenter" width="640"] 大窪和利社長のプレゼン[/caption]

[caption id="attachment_4005" align="aligncenter" width="640"]

大窪和利社長のプレゼン[/caption]

[caption id="attachment_4005" align="aligncenter" width="640"] 遠藤シェフと肉おじさん[/caption]

遠藤シェフと肉おじさん[/caption]

学びの概要

1. チーズ製造への道 宮崎県小林市のダイワファームの代表・大窪和利(だからダイワなんですね)は2代目の酪農家で、規模拡大した矢先の平成5年に「生乳の生産調整」にぶつかった。「生産調整」とは、生乳の生産が国産需要を上回ったうえ、過去の増産基調などからバターや脱脂粉乳の国内在庫がたまっていたことから、乳業工場が酪農家からの生乳の受け入れを大幅に減らすか、一時的に受け入れ中止する事態に至ること。都府県の酪農家から出荷される生乳は、ほとんど飲用牛乳になるが、飲用牛乳で余る分はバターや脱脂粉乳などに加工して貯蔵しやすくし、それでもなお加工品も余るときには生乳に食紅を入れて廃棄するということになる。 大窪さんは、そうした事態にぶつかり「ならば自分で加工して販売しよう」ということで平成8年にアイスクリーム工房を作り、製造販売を始めた。それだけでも成功する酪農家は一握りだが、アイスクリームを作り始めて10年した頃、ふとしたキッカケで読んだ雑誌にチーズづくりのことが書いてあり、自分にもできるのではないかと、家にあった鍋などの器具を用いてチーズを作り始めたのが、現在に至ることになる。本格的にチーズの製造販売を始めたのが平成18年なので、チーズを作って11年目。かつての大規模指向は転換され、20頭程度の乳牛を飼育して、乳製品加工が本業となった大窪さんだが、まだまだ「チーズ道」を極めている最中なのである。 2. ダイワファームのチーズ ダイワファームはホルスタインとブラウンスイス2の混乳を使用し、搾りたての生乳を牛舎から隣のチーズ工房へ運び、日を決めて様々なチーズを作っている。 チーズの作り手は大窪さん、奥様、息子さんの3人。奥様はリコッタ、息子さんがブルーチーズなどそれぞれ分担して様々なチーズを作っているが、大窪さんが絶対に自分で作り続けているチーズがモッツアレラ。いくら作ってもまだまだ、奥が深いと仰る。 チーズの種類としてはモッツアレラのほか、リコッタ、ハロウミ(焼いて食べるチーズ)、カチョカバロ、トーマダイワ(セミハード)、ロビダイワ(ウオッシュ)、ジンゼ(ハード)、ヤマンクッバイ、チャンガサコ(ブルー)などバラエティ豊かな品揃え。ジンゼ、ヤマンクッバイ、チャンガサコなど一風、変わったネーミングだが、このあたりにも大窪さんの戦略が伺える2 なお、チーズを作る際に副産物となる「ホエー(乳清)3」を飼料として給与した豚(ホエー豚)を地元の養豚農家と協力して生産することになり、今回は、その肉を使用した「パテ・ド・カンパーニュ」もお披露目となった。脚注

1 ブラウンスイス 2 チーズのネーミング戦略

日EU・EPAにより、地理的表示について相互に保護することになった。このため、カマンベール、モッツアレラのような「一般名称」は別として、「コンテ」「アジアーゴ」など、EUで保護の対象となるチーズの名称を国産チーズにつけることは許されなくなった。ダイワファームでは、EPA合意に先立って「ロビオーラダイワ」を「ロビダイワ」「アジアーゴ」を「ジンゼ」と変更し、国際対応を図っている。ちなみに「ジンゼ」は祖父の名。「ヤマンクッバイ」は「山の口原」、「チャンガサコ」は「茶が迫」で近所の地名を西諸弁で表記したもの。

3 ホエー

2 チーズのネーミング戦略

日EU・EPAにより、地理的表示について相互に保護することになった。このため、カマンベール、モッツアレラのような「一般名称」は別として、「コンテ」「アジアーゴ」など、EUで保護の対象となるチーズの名称を国産チーズにつけることは許されなくなった。ダイワファームでは、EPA合意に先立って「ロビオーラダイワ」を「ロビダイワ」「アジアーゴ」を「ジンゼ」と変更し、国際対応を図っている。ちなみに「ジンゼ」は祖父の名。「ヤマンクッバイ」は「山の口原」、「チャンガサコ」は「茶が迫」で近所の地名を西諸弁で表記したもの。

3 ホエー

4 チーズについての基本

4 チーズについての基本

本日のメニュー

[caption id="attachment_4009" align="aligncenter" width="640"] 本日のチーズ。下から、ヤマンクッバイ、ロビダイワ、ジンセ、モッツアレラ[/caption]

[caption id="attachment_4010" align="aligncenter" width="640"]

本日のチーズ。下から、ヤマンクッバイ、ロビダイワ、ジンセ、モッツアレラ[/caption]

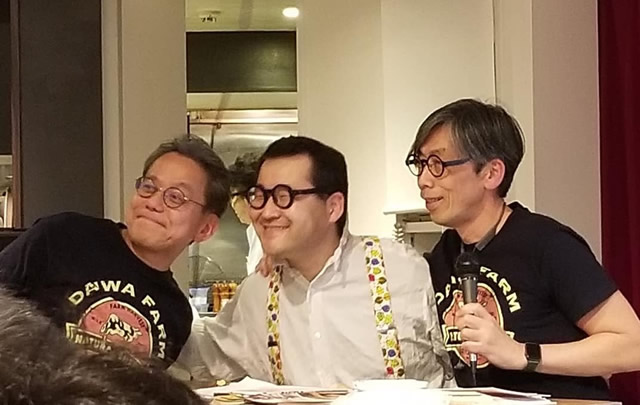

[caption id="attachment_4010" align="aligncenter" width="640"] ダイワファーム応援トリオ[/caption]

ダイワファーム応援トリオ[/caption]

1. チーズプレート

ヤマンクッバイ(ブルー)、ロビダイワ(ウオッシュ)、ジンセ(ハード)

ヤマンクッバイ(ブルー)、ロビダイワ(ウオッシュ)、ジンセ(ハード)

2. ホエー豚のパテ・ド・カンパーニュ

3. OGAWAFARMの香りトマトのフレッシュソースとモッツアレラチーズ

4. ほうれん草とヤマンクッバイ(ブルー)のサラダ

5. メガネ肉の赤ワイン煮

山盛りジンセとともに

6. 小林トリオ

山之口畜産アン黒のハンバーグ

ダイワファームのロビダイワ乗せ

OGAWAFARMアイコの焼きトマト

山之口畜産アン黒のハンバーグ

ダイワファームのロビダイワ乗せ

OGAWAFARMアイコの焼きトマト

7. チーズリゾット

焼きおにぎりスタイル

焼きおにぎりスタイル

8. リコッタチーズのカッサータ

参考文献

那須高原チーズのテロワール

要約

記念すべき「第1回乳乳学会」のテーマは「那須高原チーズのテロワール」。

那須高原地域のチーズ工のチーズがメインテーマですが、宮崎県小林市ダイワファームの大窪和利社長もチーズ持参で参加してくださいました。 「肉肉学会」で何度か、熟成肉とチーズのマリアージュを試みた経験から、伸長著しい国産ナチュラルチーズをフューチャーして学ぶ「乳乳学会」をスタートすることにしたのです。 まず、原田英男理事長(肉もチーズも大好きなので「乳乳学会」でも理事長に就任)が、国産ナチュラルチーズの現状を紹介。 [caption id="attachment_3981" align="aligncenter" width="570"] 高橋雄幸さん[/caption]

続いて、那須高原今牧場チーズ工房の高橋雄幸さんが「那須ナチュラルチーズ研究会」1の紹介とご自身のナチュラルチーズ製造への想いを熱く語っていただきました。

また、山羊チーズを製造している高橋さんからは、この日のために特別な「10か月齢の子ヤギ」を提供していただき、食べ尽くす、という「乳乳学会」に相応しい内容となりました。

この日は、原田理事長が昨年、フランスに本部がある「チーズギルドクラブ」2の叙任を受けたことを記念した会ともなりました。

デザートには、高橋さんのサプライズ・プレゼントとしてギルドクラブのメダルをかたどった「ガレット・デ・ロワ」3をいただきました。

[caption id="attachment_3982" align="aligncenter" width="640"]

高橋雄幸さん[/caption]

続いて、那須高原今牧場チーズ工房の高橋雄幸さんが「那須ナチュラルチーズ研究会」1の紹介とご自身のナチュラルチーズ製造への想いを熱く語っていただきました。

また、山羊チーズを製造している高橋さんからは、この日のために特別な「10か月齢の子ヤギ」を提供していただき、食べ尽くす、という「乳乳学会」に相応しい内容となりました。

この日は、原田理事長が昨年、フランスに本部がある「チーズギルドクラブ」2の叙任を受けたことを記念した会ともなりました。

デザートには、高橋さんのサプライズ・プレゼントとしてギルドクラブのメダルをかたどった「ガレット・デ・ロワ」3をいただきました。

[caption id="attachment_3982" align="aligncenter" width="640"] 人形町今半の高岡さんのあいさつ[/caption]

[caption id="attachment_3983" align="aligncenter" width="640"]

人形町今半の高岡さんのあいさつ[/caption]

[caption id="attachment_3983" align="aligncenter" width="640"] 和田有史理事のあいさつ[/caption]

[caption id="attachment_3984" align="aligncenter" width="640"]

和田有史理事のあいさつ[/caption]

[caption id="attachment_3984" align="aligncenter" width="640"] 肉おじさんとガハハおじさん(大窪さん)[/caption]

肉おじさんとガハハおじさん(大窪さん)[/caption]

学びの概要

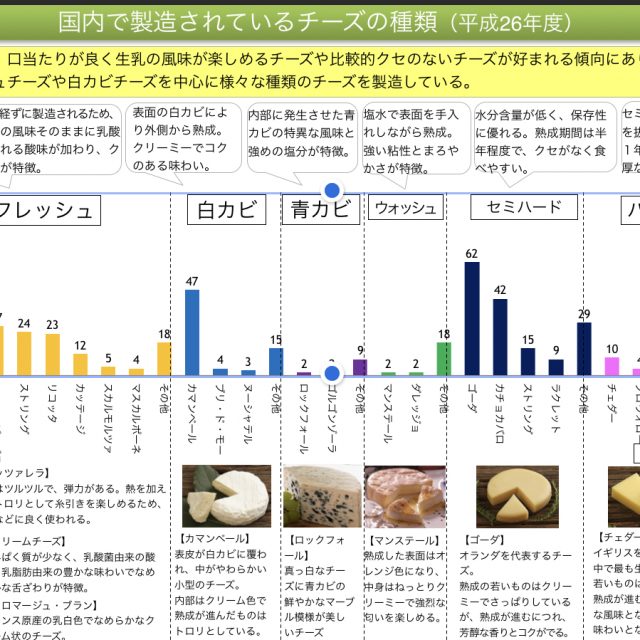

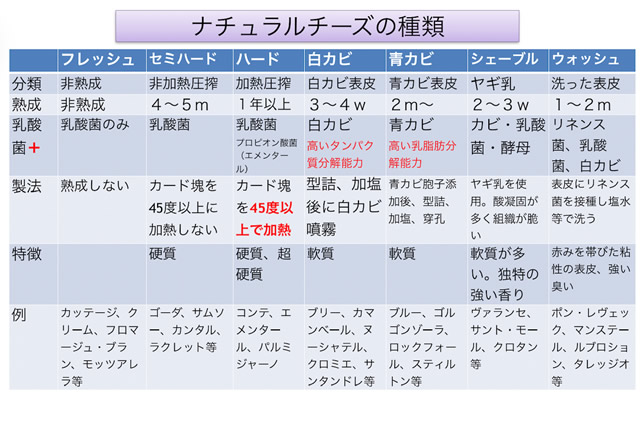

1. 国産ナチュラルチーズの現状 原田理事長から「NO CHEESE NO LIFE」と題して、国産ナチュラルチーズの現状と「乳乳学会」設立の意義を説明しました。ここ数年、いわゆる「アルチザンチーズ」の工房が増加していて、最近では全国で300を超える状況になっており、これは日本ワインのワイナリーとほぼ同じ数。北海道に半数、都府県に半数とほぼ全県でナチュラルチーズが製造されています。また、家畜を飼っていないチーズ製造だけの工房や、山羊チーズなど牛以外のチーズも徐々に増えています。4 一方で、小規模な工房が多いことから、地元での販売や宅配での販売に限定されていることが多く、その認知度や知名度は今ひとつとも言えます。 日EUとEPA、TPP11が発効するなど、海外製品との競争も激化すると思われ、また、国内での酪農家戸数の減少により生乳生産量が減少傾向となっているなかで、こうしたナチュラルチーズ工房の生産者・製造者を招いて、その「チーズ哲学」を学んで行きたいと思います。 チーズの科学はタンパク質の科学ですし、発酵・熟成の科学でもあり5、乳乳学会として、追究するテーマも大いにあると思ってます。 2. 那須ナチュラルチーズ研究会 那須ナチュラルチーズ研究会は那須地域のチーズ工房が組織している研究会です。今日のチーズも、会員のチーズ工房の自慢のチーズが揃っています。日頃の研究活動や、関東ナチュラルチーズコンテストの原動力になるなど、ほかの地域にない連帯力で「那須ブランド」を作ろうと研鑽されてます。 特に最近では、那須地域由来の乳酸菌の研究をしており、那須ワインから抽出した乳酸菌によるチーズ製造に挑戦しているそうです。 3. 本日のチーズと料理の特徴 那須ナチュラルチーズ研究会の工房のチーズと参加された宮崎県小林市で「ダイワファーム」を経営している大窪和利社長からの差し入れチーズを味わいました。 牛の品種として、ボルスタイン、ジャージーのほか、ダイワファームはホルスタインとブラウンスイスの混乳を使用。今牧場さんからやヤギのセミハードタイプのチーズを特別にいただきました(この時期はヤギの泌乳期ではないのでフレッシュタイプのチーズはありません)。 チーズの種類として、リコッタ、パスタフィラータ、白カビ、セミハード、ウオッシュ、ブルーなどバラエティ豊かな品揃えになりました。 なお、今牧場から提供されたヤギ肉はモモ肉の丸ごとローストのほか、内臓を使ったシャルキュトリに。ウデ肉やレバーを使ったカンパーニュでは食道や気道のコリコリ感がアクセントになってました。脚注

1 那須ナチュラルチーズ研究会 那須地域にある8か所のチーズ工房、酪農家、販売者等23人で構成。チーズ製造の研究のほか、地元のレストランやホテル等と連携したチーズ料理の開発や観光への活用等幅広い活動をしている。今後の活動目標として、?更なる品質向上、?美味しいチーズは、人を笑顔にする、?那須にしかないチーズにチャレンジする、?地域との連携 を揚げている。 2 チーズギルドクラブ 正式には、「ギルド・デ・フロマジュ・エ・コンフレリー・ド・サントュギュゾン協会 クラブ・ジャポン」。フランスに本部がある国際的なチーズ職人/支援者の組織「ギルドインターナショナル」の日本支部。 UGUZON"(ユギュゾン)はイタリア北西部ロンバルディ州の羊飼いで、貧しい人たちにチーズと羊を分け与えたこころ主人に怒られ殺されてしまい、Val Cavargna(イタリアのヴァル・カバルニャ)の殉教者として「聖ユギュゾン」と呼ばれようになったそうで、この由来からチーズ職人の守護聖人として崇められている。 3 ガレット・デ・ロワ フランスで新年を祝う公現節(1月6日)に食べる菓子。中に「フェーヴ」という小さな人形が入っていて、これが当たった人は王冠を被り、祝福を受ける。 4 日本のナチュラルチーズの現状

本日のメニュー

[caption id="attachment_3987" align="aligncenter" width="640"] 高橋雄幸さんと、高橋さんが育てた子ヤギの枝肉。美味しくいただきました。[/caption]

[caption id="attachment_3988" align="aligncenter" width="640"]

高橋雄幸さんと、高橋さんが育てた子ヤギの枝肉。美味しくいただきました。[/caption]

[caption id="attachment_3988" align="aligncenter" width="640"] 本日のチーズ。時計回りに、リコッタ、さけるチーズ、ヤギのセミハード、カチョカバロ、りんどう、ジャージーゴーダ。[/caption]

[caption id="attachment_3989" align="aligncenter" width="640"]

本日のチーズ。時計回りに、リコッタ、さけるチーズ、ヤギのセミハード、カチョカバロ、りんどう、ジャージーゴーダ。[/caption]

[caption id="attachment_3989" align="aligncenter" width="640"] ヤギのセミハードチーズの断面。[/caption]

ヤギのセミハードチーズの断面。[/caption]

1. チーズプレート※

※ブリー・ド・那須(チーズ工房那須の森)

さけるチーズのたまり漬け、リコッタ(あまたにチーズ工房)

ジャージーゴーダ(りんどう湖レイクビュー)

りんどう、ヤギのセミハード、子山羊肉(今牧場)

やまんくっばい(ブルー)、ワイン粕で漬けたセミハード(ダイワファーム)

※ブリー・ド・那須(チーズ工房那須の森)

さけるチーズのたまり漬け、リコッタ(あまたにチーズ工房)

ジャージーゴーダ(りんどう湖レイクビュー)

りんどう、ヤギのセミハード、子山羊肉(今牧場)

やまんくっばい(ブルー)、ワイン粕で漬けたセミハード(ダイワファーム)

2. りんどうを使ったキノコのキッシュ

3. リコッタチーズのサラダ

4. 子ヤギのパテドカンパーニュ

5. ハツとタンのコンフィ

6. 手切りのほほ肉とハラミの入ったカチョカバロ ハンバーグ

7. 子ヤギモモ肉の丸ごとロースト

8. 子ヤギのミートソースパスタ/ヤギのセミハードチーズかけ

9. ガレット・デ・ロワ

参考文献

エゾシカハンター岩松邦秀氏に学ぶ

要約

「第39回肉肉学会」のテーマは、「エゾシカハンター岩松邦英氏に学ぶ」。

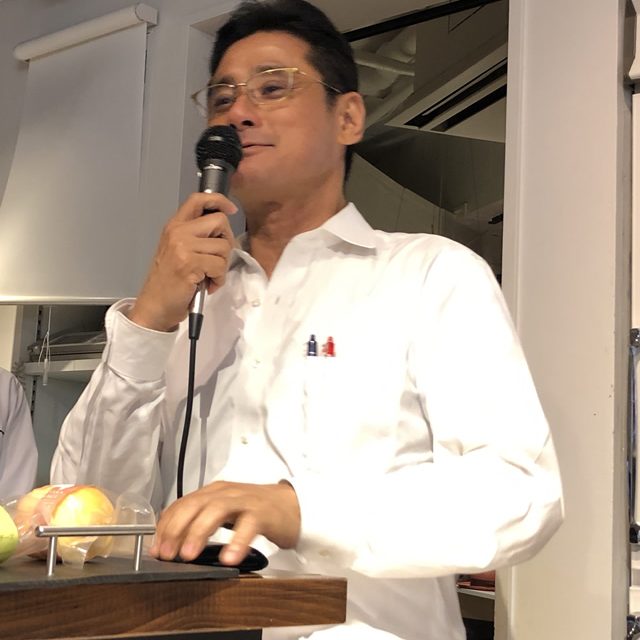

高岡さんの開会の挨拶。

プレゼンする岩松邦英さん

お馴染み徳子さんがプレゼンのヘルプ

SHIKASOBAの堀井良教さんの挨拶

学びの概要

「第39回肉肉学会」については、新型コロナ感染拡大の影響もあり、直前に「エゾシカを愛する会」とタイトルを変えて開催したが、内容はまさに「肉肉学会」そのものなので、このまとめでは「第39回肉肉学会」として整理した。 「肉肉学会」では、以前から「ジビエ」を取り上げたいと思っており、エゾシカならこの人!と考えていたディアハンター岩松邦英さんを招いてのエゾシカ勉強会となった。 もともと2代目の酪農家である岩松さんは、父から継いだ酪農経営を変革、軌道に乗せつつ(現在は約80頭の搾乳牛を飼育する)牧草地の牧草を食べる「害獣」としてのエゾシカをどのように利用するか思案を重ね、システマチックなエゾシカの捕獲・解体・肉等の販売事業を立ち上げるまでになった。 地元の道東・浜中町に広がる広大な牧草地を我が物顔に走り回るエゾシカは、森林の下草、木の芽や皮を食べているエゾシカと異なり、牛のために酪農家が栽培している牧草、それも海に近い浜中ゆえに潮風のミネラルをたっぷり浴びた極上の牧草なのだから、ここのエゾシカはひと味違う、というわけである。「牧草育ちのエゾシカ」は、人気のドラマ「グランメゾン」でも取り上げられている。 「牧草育ちのエゾシカ」を美味しく食べるために一番、大切なことは、ハンティングの技術そのものであると岩松さんは仰る。なんと、エゾシカに「死んだことに気づかせない」秘技、なのだ(「お前はもう死んでいる」と教えるしかない)。 ・首から上しか狙わない(ターゲットゾーンはとんでもなく小さくなる) ・絶対に苦しませない(苦しむと全身に血が回る) ・5分以内に血抜きを行い、処理場に持ち帰り、解体処理全てを死後1時間以内に行う ・HACCPに準ずる処理施設で作業を行う と、ハントから処理までスピードと安全性が命のシステムである。 このシステムを築きあげた岩松さんは2019年度から「認定鳥獣捕獲等事業者」として環境省から認定を受け、現在1人で捕獲したエゾシカが年間1000頭、他のハンターからの買取ったエゾシカ1000頭、計2000頭のエゾシカを解体処理、出荷している。 エゾシカ肉の卸先は9割が東京のレストランである。 今回、試食をされた参加者からは ・鹿の臭みがない ・鉄臭さを感じることがない ・柔らかくあっさりしている 等の感想を多くきかれたが、これも「牧草を食べたエゾシカを、ストレスのないように仕留めて、すぐに血抜きをする」という処理の仕方に負うものが大きいと感じた。 また、料理の上では、あっさりした鹿肉を活かすために、「鹿しゅうまい」では、エゾシカ7:豚の脂1で脂を足したり、「鹿そば」ではモモ肉を焼いた脂を足すなどの工夫をされていた。 なお、「鹿ラグーのペンネグラタン 浜中町のチーズで」では、同町の松岡牧場のモッツアレラとカチョカバロが使われていた。本日のメニュー

岩松さんが「クラシタ」と「モモ」を解体。

1. 鹿せんべい

2. 鹿そば

3. 鹿ソーセージとキノコ、レンコンの免疫力UPサラダ

4. 鹿しゅうまい

5. 鹿バーグ 浜中町の牛乳を使った生胡椒ソース

6. 鹿ロースト 鞍下肉とモモ肉

7. 鹿ラグーのペンネグラタン 浜中町のチーズで

参考文献

全日本・食学会 bean47生産者大賞受賞 今帰仁アグーに学ぶ

要約

「第38回肉肉学会」のテーマは、「今帰仁アグー」。

江渡副理事長の開会の挨拶。

高岡顧問からbean47の紹介

第9回肉肉学会で高田勝さんをお招きして「今帰仁アグー」を取り上げました。 今回は、昨年11月に「全日本・食学会」が選定した「第一回bean47生産者大賞」を高田勝さんが受賞されたことを記念して、「今帰仁アグーアゲイン」を企画しました。

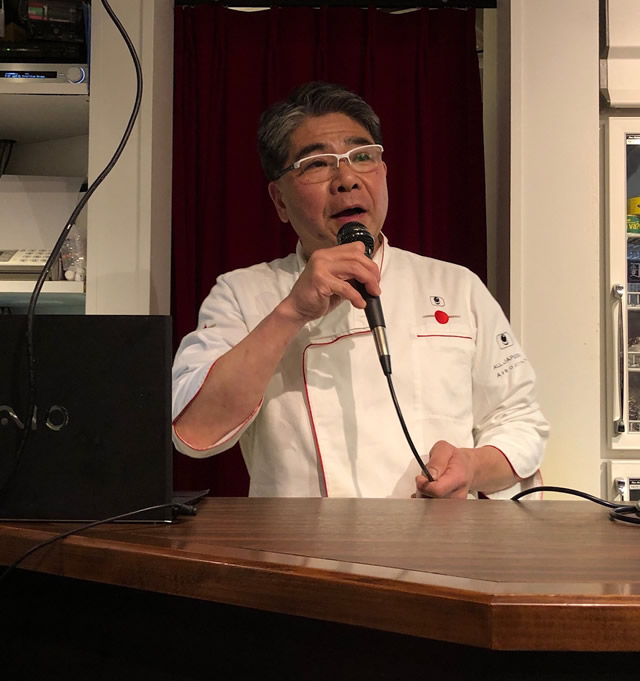

今帰仁アグーの高田勝さんのプレゼン

高田さんのプレゼンでは、「前回と重複する部分は簡略に」とのことで、「在来種と固有種」の違い、「在来豚からブランド豚」への変遷の経緯、沖縄の伝統と豚をはじめとした家畜の位置づけ、食べることにより在来種を保全する「アグーガーディアンズ」の結成譚、沖縄における道の豚や家きんの可能性など、多様な話題を提供していただきました。 自ら「商才がない」と仰る高田さんですが、在来家畜を保存するためには、飼育者が経済的に経営を維持することが必要、と「在来家畜の保存と経営維持」の両立を目指す高田さん。「bean47生産者大賞」に相応しいお話しを伺えました。 また、原田理事長が「豚コレラ(CSF=豚熱と名称変更されました)の最新の発生状況や「ワクチン接種状況」についてプレゼンしました。昨年9月の「十勝しんむら牧場の山森野豚」以降の情報提供ですが、野生イノシシだけでなく飼育豚でのワクチン接種が始まったことで、局面が大きく変わってます。高田さんも沖縄での豚熱発生状況(家畜豚で発生しイノシシでは感染はない)に大きな関心を示してました。

USHISOBAの堀井さんの挨拶

「総本家更科堀井」と「格之進」のコラボ企画「USHISOBA」は「トマト麺の角煮蕎麦」というスペシャルメニューです。

学びの概要

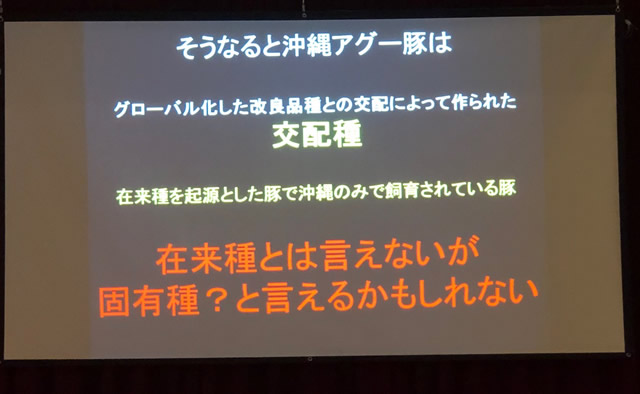

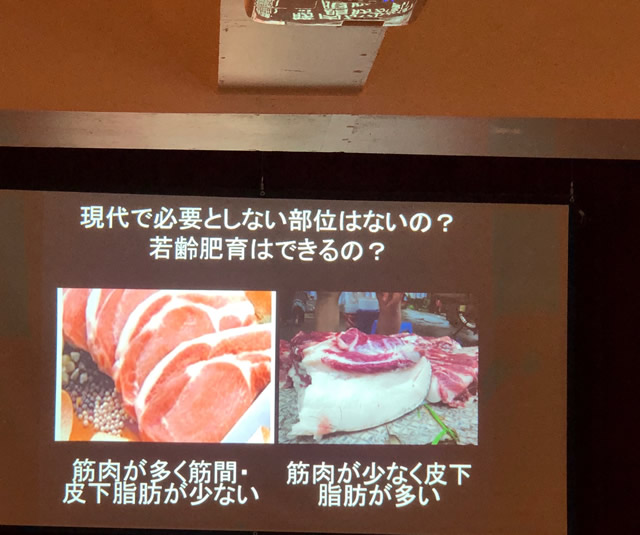

令和2年1回目の肉肉学会「第38回肉肉学会」のテーマは沖縄県の高田勝さんが生産する「今帰仁アグー」。「第9回肉肉学会」のテーマとしても「今帰仁アグー」と取り上げたが、今回は、高田さんが昨年11月に「全日本・食学会 47bean生産者大賞」を受賞したことを記念しての再登板となった。「47bean生産者賞」には、同じく「肉肉学会」のテーマとさせていただいた「見島牛」の藤井照雄さん、鳥山畜産の鳥山真さんが受賞されており、肉肉学会をきっかけに「全日本・食学会」での認知度が上がるという成果が得られている。 今回、高田さんは、前回のプレゼントとあまり重ならないようにと、資料をリニューアルして臨まれたが、「高田節」は健在だった。 「今帰仁アグー」をはじめとする沖縄県の在来家畜を、種の保存のために飼育する)ことを目標としている高田さんは、自らを「商才がないので「在来家畜の保存」というミッションと、そのために経済的な自立を図るというビジョンを両立させることが大変だった」と、振り返る。 また、沖縄アグー豚は、グローバル化した改良品種との交配によって作られた交配種であり、よく言われるように「在来種」ではないが、「在来種を起源とした豚で沖縄でのみ飼育されていることから「沖縄の固有種」とは言えるのでないか、と考察された。沖縄アグー豚については、一時期登録上でも「琉球在来豚」といった仮称が用いられたりして混乱していたが、現在では「沖縄アグー豚」と言う名称で品種証明書が発行されている、ブランド名としても「沖縄アグー豚」が用いられているとのことだ。 高田さんが飼育する「今帰仁アグー」は最もアグー豚としての品質を残しているそうだが、石垣島等にはまだまだ「謎の黒豚」がいるそうで、沖縄県の在来家畜の奥の深さを感じることができる。 「今帰仁アグー」は離島に保存されていた沖縄在来種を維持しているもので、DNA分析では「アグー豚」と異なり、東アジアの豚の系統に入るグループとなる。 見た目の特徴としては ・全身が黒い毛で覆われていること ・背中が大きく凹んでいること ・後ろの蹄が地についていること などがあげられる。 アグー豚も西洋種に比べれば小型だが、今帰仁アグーは更に小型で、一般的な豚は生後180日で110kgほどになり出荷されるが、今帰仁アグーは出荷までに300~360日かかり出荷体重は80〜90kgとなる。一方で性成熟が早いため(一般の豚は200日、今帰仁アグーは100~120日)、肥育する雌は卵巣摘出をするのが通例となっている。 なお、骨格の違いも大きく、今帰仁アグーは背骨の数(頸椎と腰椎を足した数)が19本(イノシシと同じ)だが、西洋種は改良の結果背骨が伸びているので、その数は22~23本となっている。 もともと沖縄では、豚を食料としてだけでなく「犠牲用の肉」として神事に用いてきた長い歴史がある。このため、沖縄の豚は、「伝統的形質・形態」をもつ豚、つまり、毛が黒く(白はあの世の方角=西を指す)、イノシシと同じ背骨の数をもつ在来豚(背骨の数が異なるような非日常的な豚は使われていなかった)望ましいという歴史的な背景を大事にしてきたからである 沖縄在来豚の特徴を有する今帰仁アグーを維持していくことで、沖縄の伝統・歴史の中での豚の存在意義を確認したいのである。

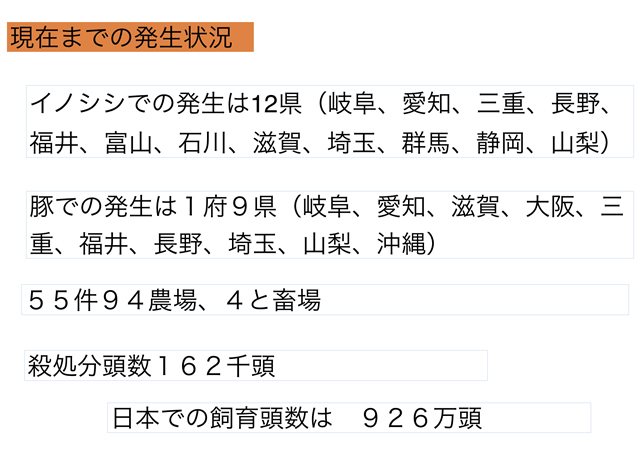

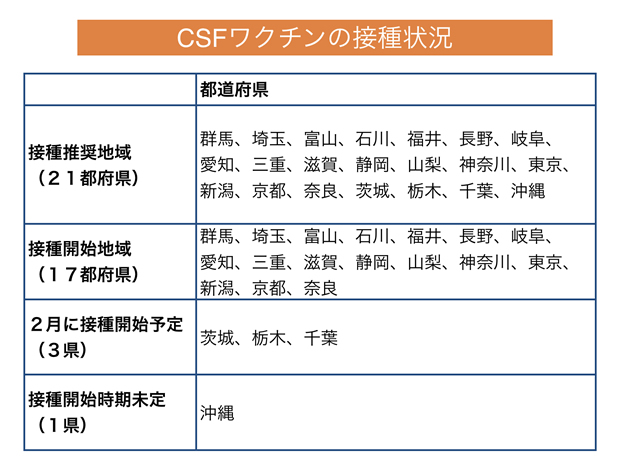

続いて、原田理事長から、「豚コレラ」(現在ではCSF:Clasical Swine Fever、あるいは「豚熱」という名称に変更された)について、最新の報告があった。沖縄県での発生により、高田さんも大変、心配している状況になっている。また、脳裡水産省がイノシシだけでなく予防的なワクチン接種を認めるようになったため、各県での「ワクチン接種プログラム」の実施状況等についても説明があった。

本日の「今帰仁アグー」の枝肉

本日のメニュー

1 トマト麺の角煮蕎麦

2 フロマージュ・テット &パテ・ド・カンパーニュ

3 アグーそぼろのミックスリーフサラダ

4 アイスバイン ドライトマト入りソーセージ

5 骨付きロースのロティ

6 角煮炊き込みご飯

参考文献

- bean47とは(全日本・食学会HP)

生産者大賞

高田 勝

(農業生産法人(有)今帰仁アグー)「今帰仁アグー」事業における在来種の保存と地域活性化への取り組み

- 他に、「生産者賞」8名のうち、鳥山 真氏((有)鳥山牧場)、藤井照雄氏((株)みどりや)の2名が「肉肉学会」登壇者。

- 琉球在来種アグー「今帰仁アグー」高田さんの農場を訪ねる

- 総本家更科堀井HP

- 格之進HP

肉肉カンファレンスの続きと『忘肉年会SP肉祭』

要約

「第37回肉肉学会」は、「忘肉年会SP肉祭り」です。今回は、1年間の肉肉学会の振り返り(毎月1回開催しました!)と忘年会に徹しようと思っていたのですが、この日の17時から開催した「第3回肉肉カンファレンス」に納めきれないテーマもあったので、カンファレンスの続き、みたいなテーマを取り上げて、やはり、勉強優先の肉肉学会となりました。

高岡顧問の開会の挨拶。

吉富愛希さんのプレゼン

平田さんのプレゼン

肉おじさんのあいさつ

学びの概要

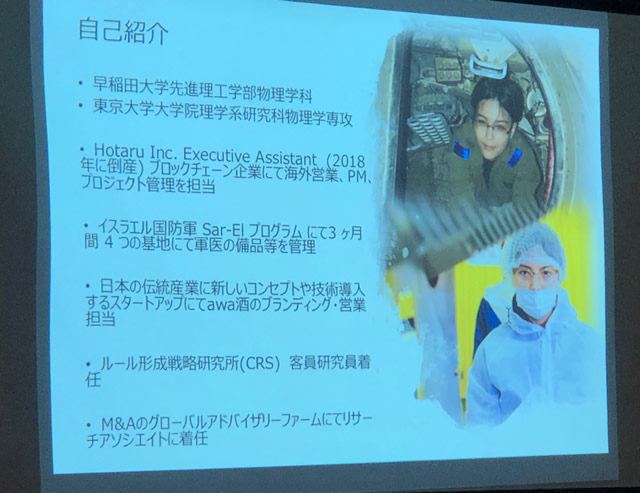

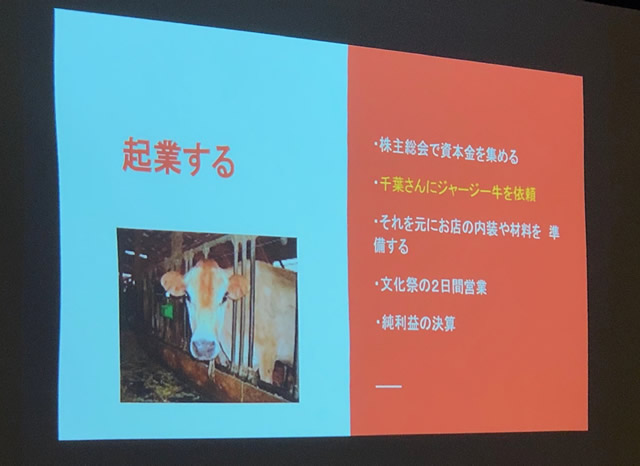

「第37回肉肉学会」のは、「忘肉年会SP」として、1年の仕上げをしようとしていた(特にテーマを考えていなかった)のですが、この日の17時から開催された「第3回肉肉カンファレンス」に納めきれなかったテーマもあり(発表者の時間の都合もあったのですが)、2名の方のプレゼン、原田理事長からの「1年のふりかえり〜行く肉来る肉」のプレゼンをしたので、やはりいつものとおり1時間以上は勉強してしまった。勉強熱心な肉肉学会なのである。 1 「社会課題を起点としたルール形成による内容肉産業の振興」 最初のプレゼンは、ルール形成戦略研究所客員研究員である吉富愛望アビゲイルさんだ。早稲田大学先進理工学部物理学科から東京大学大学院理学系研究科物理学専攻を修められて、ブロックチェーン企業、イスラエル国防軍の管理部門などを経て「ルール形成戦略研究所(CRS)客員研究員」をされている。 本日は、前段の「第3回肉肉カンファレンス」のテーマでもあった「培養肉」を産業として成り立たせるためには、社会問題起点のルール形成を日本国内で行って盛り上げて行く必要がある、というお話し。欧米では「社会課題起点のルール形成活動が、業界における競合優位形成に活かされてきた、という視点から、我が国では立ち後れがちな「ルール形成活動」を「培養肉」の産業化に活かさないと、今までのように欧米が決めたルールをフォローするだけという存在になってしまう、という警鐘を鳴らされている。 吉富研究員が所属する「CRS」が中心となって11月に発足した「細胞培養研究所」では、日本初で培養肉のルール形成を行うことを目的に行政も巻き込んで業界での自主ガイドラインを作成しようとしている。 2 2番手のプレゼンは、なんと!高校生の平田さん。 格之進のライティングをしている宮地裕子さんの息子の平田泰一さんは、郁文館高校の1年生。郁文館高校は学園祭で起業体験を全校あげて実践しており平田さんは本格的に食べ物が好きなので「アビタニアジャージーファームの牛肉をハンバーガーにして販売」したそうだ。 何故、アビタニアジャージーファームかというと、事前の勉強で肉おじさんがシェフ牛の取り組みを説明したところSDGzやサスティナブルな取り組みに参画できることに興味を抱いて、取り組み、結果、アイデア賞を受賞!そのことを肉肉学会の忘年会で発表していただくことになった。 ました。 資金集めから牛の仕込み、メニュー開発、売価設定、販売と、これは良い勉強になりますよね。「アビタニア・ジャージーファーム」は肉肉学会でも何度も取り上げさせていただいている牧場だし、高校生の思いに答えることができて「肉肉学会冥利」につきました。 3 「行く肉来る肉」 なんと、振り替えれば、2019年は毎月1回の定期開催を実現した「肉肉学会」。継続は力なり、を実践できたことに感謝。いつも支えてくれる参加者の皆さん、哲学と夢を語ってくださる生産者の皆さん、調理を始めサーブしてくださる格之進の皆さんのおかげです。 4 本日のお肉 本日の牛肉は、山形県真室川町佐藤牧場のジャージー去勢28か月齢。後半に穀物で仕上げた牛で、約50日の熟成。

吉富愛望さんのプレゼン

平田泰一さんのプレゼン

本日のメニュー

1 ジャージー牛ブリスケのブレザオラ

2 生ハムとチーズと根菜のサラダ

3 ジャージー牛のチーズ入りソーセージ

4 パテ・ド・カンパーニュ(鳥山真さん添え)

5 ジャージー牛レバテキ、ジャージーホルモン入り焼きモツタデラ

6 ジャージー牛ランプステーキ

7-1 Lボーンロースト

7-2 Lボーンロースト・カット