新しい生産方式への挑戦!黒毛和牛経産牛放牧「鏡山牧場」

要約

「第36回肉肉学会」のテーマは、宮崎県延岡市・鏡山牧場「黒毛和牛の経産放牧牛」です。

高岡顧問の開会の挨拶

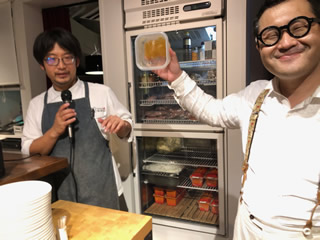

鏡山牧場専務の八崎和則さん

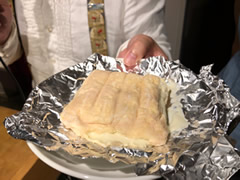

遠藤シェフから料理の説明

USHISOBAの堀井さん

学びの概要

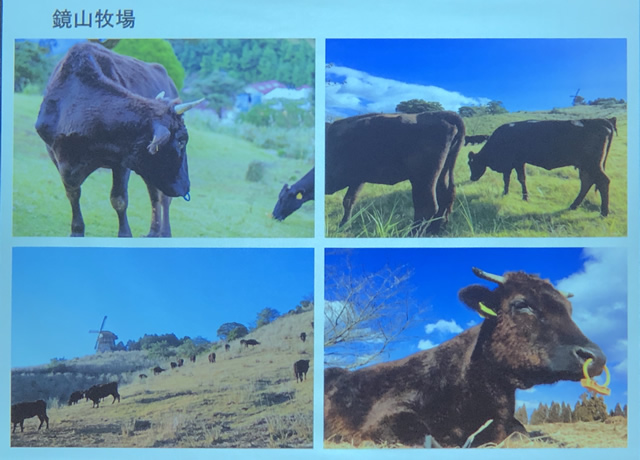

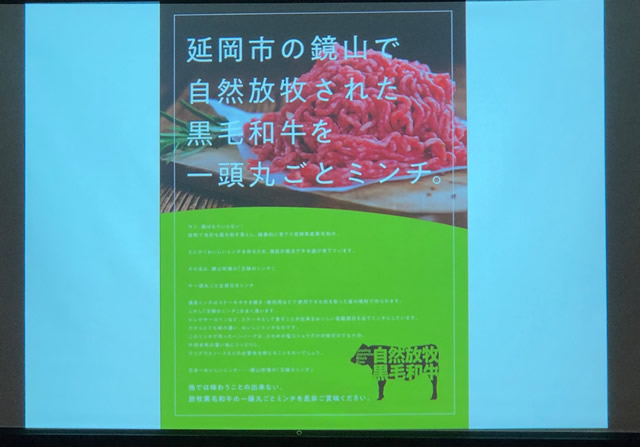

いい肉の日(11月29日)に開催された「第36回肉肉学会」のテーマは「黒毛和牛の経産放牧牛」。宮崎県延岡市の「鏡山牧場」専務の八崎和則さんを迎えて、「宮崎牛」ではなく、黒毛和種の経産牛を放牧肥育する取り組みについて学んだ。 八崎和則さんは兄の秀則さんと広島県大崎上島で建材店を営んでいたが、公共事業の削減対応して農業資材の会社を始めた。建材店を営みながらも「何かを作りたい」という想いがあり農業分野への参入となったそうだ(この会社「ヤサキ」は今も「鏡山牧場の関連会社」)。「ヤサキ」が土壌改良資材の販売等で軌道にのると、八崎兄弟の「違うことをしたい」という思いが募り、「農業をしたいが、素人が他の地域に入って農地を確保するのは難しい。畜産ならいいか」と周囲に相談するとみんなが大反対されたのが8年前。 かえって「みんなが反対するのならライバルも入ってこないから10年やればトップになれる」と牛飼いを始めることを決意。? 牛飼いなら宮崎に行こう、とは思ったが、都城は本場で隙がない、延岡市は旭化成の町だし、畜産の離農者が多いと聞いたのでチャンスがある、と延岡市を選んだ次第とのこと 縁も所縁もない土地で牛飼いを始める、という畜産業界を知っていれば「清水の舞台」的な行動を進め、離農した鶏舎で2頭の繁殖雌牛を飼うことから始まったのが、「鏡山牧場」の初手だった。もちろん、繁殖経営など初めてで、ユーチューブを「先生」に分娩に立ち会うようなことで苦労の連続。10アールのパドックで放牧を始めたものの経産牛を10数頭放した当日に脱走されるなど、散々な経験を重ねてきたそうだ。 ある日、延岡市内の観光牧場として有名な「鏡山牧場」(もともと農協が管理する育成牧場だった)が空いていると聞き、人と違うビジネスをしようと、標高650mに位置し、放牧地65ヘクタールを有する「鏡山牧場」を借りて「黒毛和牛経産牛の放牧肥育」を始めることとなった。 現在は、親子で100頭の黒毛和牛を放牧している(冬期間は牛舎内で牧草のロールサイレージを給与)。家畜市場で経産牛を購入し、出産可能な牛は繁殖を試みて子牛を生産し、繁殖利用が困難な牛は肥育に回すという飼育方法なので、子牛の販売収入と、経産牛の牛肉としての販売収入が「鏡山牧場」の売り上げとなる。 飼育管理は、生産担当として兄の秀則さんが牧場に常駐し、宮崎大学出身の女性獣医師2人が分娩管理等を担当。「牛恩計」の導入で発情・分娩感知を効率的に行うことで繁殖事故を大幅に削減できた。本日、プレゼンしていただいた和則さんは営業担当として、「放牧経産牛」の販売に飛び回っている 現在は、精肉より加工品(ローストビーフ、ビーフジャーキーなど)が主体だ。 鏡山牧場は傾斜地が多く、放牧地は野芝とススキが主体であり、生産性は低い。最も大きな悩みは、個体差が大きいことで、今日の牛肉の質が良くても、この次に提供できる牛肉の品質を保証できない。いっそのこと、牛一頭をまるごとミンチにするような事業も始めたいが、ロースやヒレまでミンチにすると、希望する販売単価が高すぎて、商売にならないのが悩ましい。 八崎さんのユーモアたっぷりのプレゼンを伺っていると、あまり苦労を感じないが、「黒毛和牛の経産放牧牛」というレアな商品を、加工、精肉として販売し、どのようにブランド確立していくのか、発展途上であると感じたが、八崎兄弟の「挑戦」は、今後の黒毛和種のみならず、日本の牛肉生産と土地利用に、新しい風を吹かす事業として大いに注目していきたいと思ったところである。

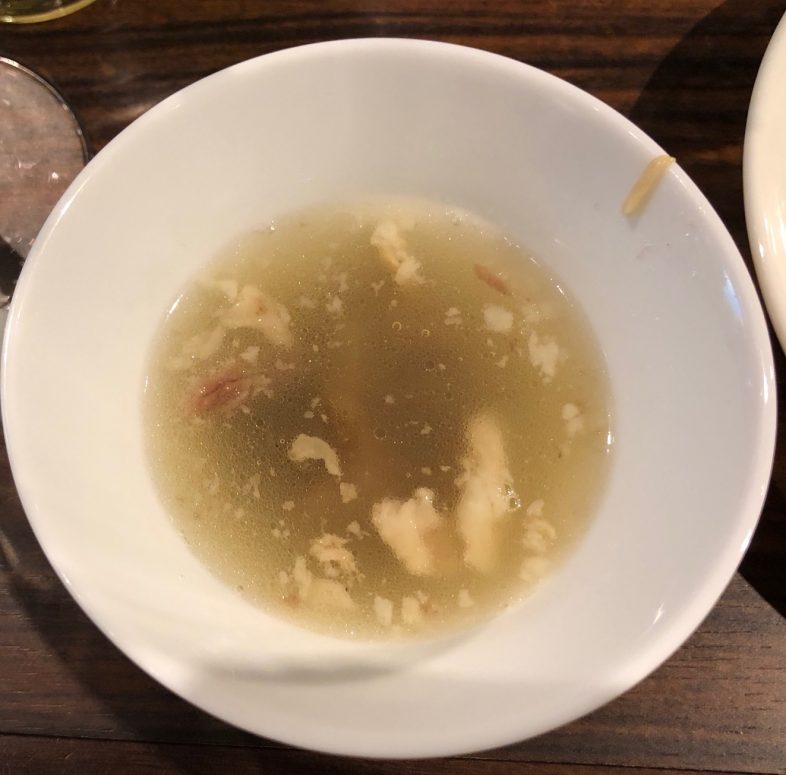

本日のメニュー

1 ウチモモの生ハム 〜ブレザオラ〜

ビーフジャーキー(鏡山牧場さんの差し入れ)

2 チョップドサラダ

3 内モモのローストビーフ

4 サーロインステーキ

5 出来たてソーセージ

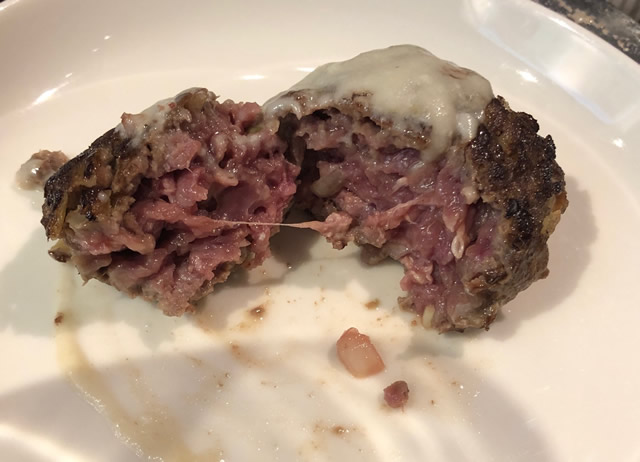

6 ネックとすね肉のハンバーグ

7 ランプの炭火焼き

8 USHIISOBA

今日のお肉は8歳の黒毛和種経産牛。2年間の放牧肥育。格付けはC2。枝肉重量237kg。

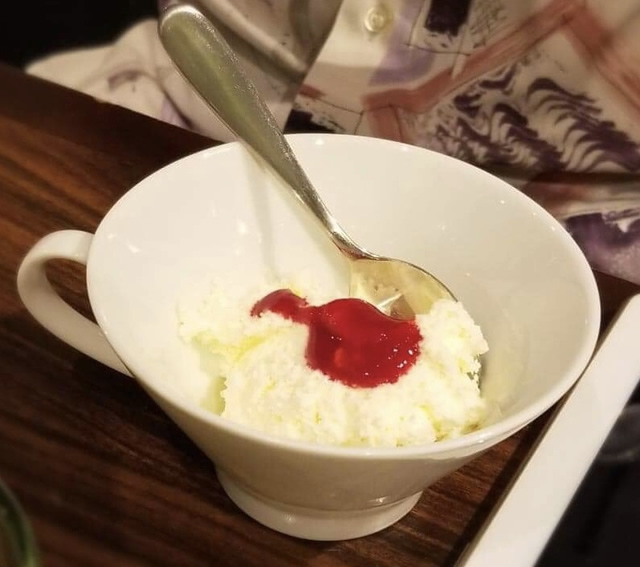

「出来たてソーセージ」の出来たて

「出来たてソーセージ」の出来たて

参考文献

セブンイレブンにて『金格コロッケ 牛醤入り』販売開始!

¥268(税別)

“カリッ、ふわ、トロ”

揚げたてのカリッとした軽やかな食感、ハンバーグとジャガイモ、そして牛醤の甘く芳しい香りがふわっと鼻を抜け、中身のとろりとした口当たりが良いコロッケです。

揚げたてのカリッとした軽やかな食感、ハンバーグとジャガイモ、そして牛醤の甘く芳しい香りがふわっと鼻を抜け、中身のとろりとした口当たりが良いコロッケです。

食材のこだわり

●挽肉

厳選した国産牛と旨みが凝縮された脂が特徴の岩手のブランド豚「白金豚」を絶妙なバランスで合わせた挽肉を使用。

●塩麹

めだかと共存する岩手の田んぼで収穫されためだか米にオリジナル麹菌「黎明平泉」を加えた米麹、そして岩手県の海岸部野田村の「のだ塩」を使用して作ったオール岩手の『塩麹』が、素材の旨みを引き立てます。どれも岩手県内の食材、酒蔵の協力でできた地域連携商品です。

●牛醤

お肉に向き合い究極のお肉を求め続けた結果、格之進がたどり着いたのが、黒毛和牛から創り出した調味料「牛醤(商標登録済み)」です。

岩手の老舗醤油メーカーの協力で完成した、牛肉のうま味がぎゅっとつまった牛醤が入っています。

●じゃがいも

北海道産のじゃがいもを使用。ニチレイの北海道工場は、コロッケを作るのに重要なじゃがいもが収穫できる生産地の近くに開設された工場。「金格コロッケ」は岩手の食材と北海道の食材を使い、フードマイレージを少なくし環境負荷の低減にも貢献しています。

どれも格之進独自のレシピ、オリジナル商品を使用し調味しています。

格之進の想い

今回のセブンイレブン、ニチレイ、格之進3社でアライアンスを組めたのは、格之進の事業テーマ(日本の食の未来を消費者と生産者と共にクリエイトする)が両社の思想とも重なるところがあったからだと思います。

また、セブンイレブンの安全で高品質な商品・サービスの提供、地域社会・国際社会との連携、持続可能な社会実現への貢献など、企業としての取り組みに共感したこと。

ニチレイの積極的な国産食材、地域内で生産された食料を使用するフードマイレージ(食料の量×輸送距離)を考慮した製品作りで、環境負荷を低減させることができる姿勢にも共感したからです。

日本の食を守り未来の食を応援することを目的に、3社の思いが繋がりあって実現した企画商品なのです。

格之進代表 千葉祐士

土佐・本川 献上 手箱きじ

要約

「第35回肉肉学会」のテーマは、高知県いの町「本川手箱きじ生産企業組合」の「手箱きじ」です。

稲見副理事長の挨拶で開会。

「本川手箱きじ生産企業組合」代表の山本周児さん

「手箱きじ生産企業組合」代表の山本周児さんは、もともとは地元の建設会社を経営されていましたが、農家が協同で経営していた「手箱きじ生産組合」が立ち行かなくなったため、地元の企業として「きじ生産」に取り組むことになったそうです。とはいえ、きじについては、全くの素人だったので、農家の方の技術を引き継ぐとともに、加工・販売方法等にも工夫を重ね、土佐藩時代に殿様に献上したという歴史ある「手箱きじ」としてブランド化を進めています。

「養殖きじ」の難しさは、きじそのものの生産効率が悪いことです。ブロイラーはもちろん、地鶏や豚よりも生産効率が劣ることから、牛肉生産並みの飼料効率となっています。また、鶏のように周年、卵を産むわけではない上に、出荷まで240日程度かかるので、春に生んだ卵を孵化、雛育成、成鳥として出荷するのは12月〜3月の限られた期間になります。現在、2年飼育する試みも始めています。

また、今回の「手箱きじ」では、「焼き鳥陀らく」の薮内孝志さんが、きじの「捌き」と「焼き」を担当してくださり、きじとブロイラー(鶏肉)との肉や骨、腱の付き方の違いなどを学ぶこともできました。

「総本家更科堀井」と「格之進」のコラボ企画は「USHISOBA」ならぬ「KIJISOBA」ですが、鴨とは異なるとはいえ、当然、きじ肉はそばに合いそう。あっさりスープに肉団子+更科の王道そばでした。

特別ゲスト「陀らく」の薮内孝志さん

〆の挨拶は藤井理事から。

学びの概要

ハロウィンの夜に開催された「第35回肉肉学会」のテーマは「土佐 本川『献上 手箱きじ』」。高知県いの町本川地区の「本川手箱きじ生産企業組合」代表の山本周児さんを迎えて、肉肉学会初めての「きじ」だ。

山本さんをお招きしたきっかけは、今年9月に原田理事長と、藤井理事、千葉事務局長が、原田理事長が活動している「熱中小学校」の高知県越知町で開催された「越知ぜよ!熱中塾」にお邪魔した際の山本さんとの出会い。

山本さんご自身は越知町の隣町いの町で養殖きじ「手箱きじ」を生産されているが、その熱い思いを語るために、越知町まで我々(肉肉学会トリオ)に会いに来て下さった。

その熱いハートにびびっと反応した肉肉学会トリオは、予定になかった「手箱きじ」見学ツアーを組み、山本さんの案内で山里に分け入り、綺麗な環境で飼育されるきじに対面して感動!ぜひ、肉肉学会のテーマとして取り上げようと準備してきたというわけだ。

きじというと野生であるジビエを想像される方が多いと思うが、「手箱きじ」は養殖きじ。日本での「養殖きじ」の生産者は少ないが、通常、食用と狩猟用の放鳥にされる「ニホンキジ」と食用の「コウライキジ」に大別される。コウライキジは在来のニホンキジがいない北海道と対馬以外では放鳥できないため、また、ニホンキジより体が大きいため食用が主体となる(コウライキジより体の大きい「シベリアキジ」を飼育している生産者もいるようだが詳細は不明)。

今回は、「陀らく」の薮内さんが手箱きじの捌きと焼きを担当してくださり、遠藤シェフとの共演が実現した。薮内さんは「陀らく」でホロホロ鳥を扱っているがが「全ての鳥を経験したい」と、今回、自身のお店を閉じてまで参加していただき感謝です!ブロイラーと手箱きじを解体しながらの薮内さんの語りを堪能できるという贅沢な経験!に参加者も大満足であった。

手箱きじが生産されるいの町本川地区は前述したように山懐に抱かれた自然豊かな山村で、約4000羽を飼育している。山本さんが語る手箱きじへのこだわりとは、

1.豊かな自然環境: 標高700mで寒暖の差が大きく、吉野川の源流に近い豊かで美味しい水に恵まれていることが健康なきじ飼育に結びつく。

2.放し飼い:ゆとりあるスペースで平飼いし、止まり木も設置して3次元利用。

3.こだわりの餌:配合飼料のほか、野菜や果物を給与することでミネラルバランスが良くなるほか、野菜の皮などを突っつくことでストレス解消になる。

4.細やかで熱い思い:ストレスが最大の敵なので、1年に1回砂の入れ替えをするなど、快適な環境に配慮。

このような飼育方法なので、手箱きじは、ブロイラーに比べ非常に生産効率が悪い。

例えば、

1. 飼育期間約240日1.2〜3kgで出荷。 5-6羽/平米の放し飼い。飼料要求率(1kgの増体に必要な飼料の量)は10(和牛11、ブロイラーは2以下)、

2. 孵化から出荷までの飼育が難しい(孵化率60%,育成率50%→商品化率30%)。

一方で、カロリーは鶏肉の半分、和牛の1/10でミネラルが多いという特徴がある。

本日のきじは240日飼育なので、ブロイラーの5倍弱の飼育期間を要している。

最初の料理は「鳥山'sコンビーフ」。これは特別提供の料理で、茨城や栃木のセブンイレブンで買える「コンビーフバーガー」の生みの親、鳥山雅庸さんが生産されるコンビーフ。セブンで買えない東京のお客さんのためのサービス。

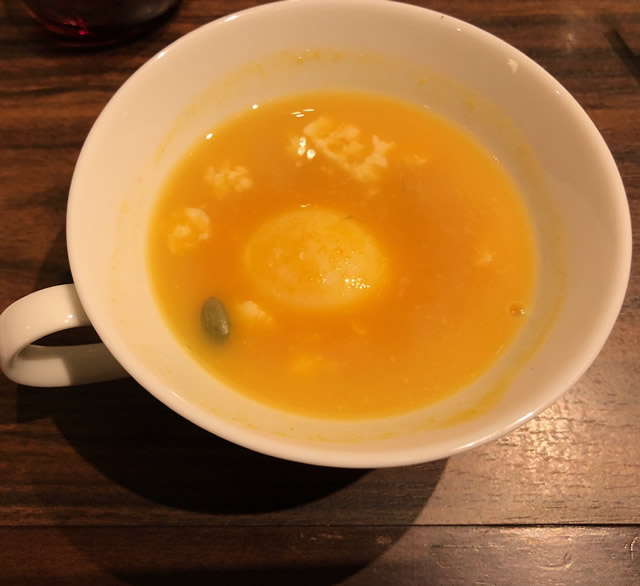

2皿目は「レバーコンフィと砂ずりのフライ」。3皿目は「銀皮入りチョップドサラダ」。「銀皮」は「砂ずり」の皮。そして「HALLOWEENスープ」はカボチャのスープ。

そして、「陀らく」の薮内さんによる「きじ焼き4種」ハツ(ホースラディッシュ)、ムネ(スダチとゆず)、モモ(柿)、手羽(黒酢と醤油)。手羽一本、って鶏ではありえない。 遠藤シェフ渾身の「栗ごはんを詰めたきじロースト まるごと白芽芋のオーブン焼き」。「白芽芋」は、いの町特産の里芋のこと。

本日の「堀井格之進」のコラボそばは、当然「KIJISOBA」。きじの肉団子が入った更科そば。

本日のメニュー

レバーコンフィと砂ずりのフライ

銀皮入りチョップドサラダ

ハロウィンスープ

きじ4種焼き

ハツ(ホースラディッシュ)、ムネ(スダチとユズ)、モモ(柿)、手羽(黒酢と醤油)

栗ご飯を詰めたロースト まるごと白芽芋のオーブン焼き

カット前

きじ鍋

KIJISOBA

手箱きじとブロイラー(解体前と解体後)

山森野豚の肩ロースとロース

きじ焼きの串打ち

栗ご飯を詰めたきじ

参考

コウライキジ

手箱きじ養殖の様子

きじ焼きの串打ち

栗ご飯を詰めたきじ

「手箱きじ」の飼育舎

参考文献

きじトリオ(遠藤シェフ、山本理事長、薮内さん)

きじトリオ(遠藤シェフ、山本理事長、薮内さん)

十勝しんむら牧場の山森野豚

要約

「第34回肉肉学会」のテーマは、北海道上士幌町の「十勝しんむら牧場」の放牧豚「山森野豚」です。

肉おじさんの挨拶で開会。

「十勝しんむら牧場」代表の新村浩隆さんは、原田理事長が以前からお付き合いのある酪農家で、北海道でも有数の「放牧酪農家」として知られています。そんな新村さんが、数年前から「放牧豚」の飼育を始められたことは、FBの投稿が豚とのツーショットばかりになっている様子で承知していた理事長が、今回のテーマとして「しんむら牧場の放牧豚」を選ばせていただきました。

「十勝しんむら牧場」代表の新村浩隆さん

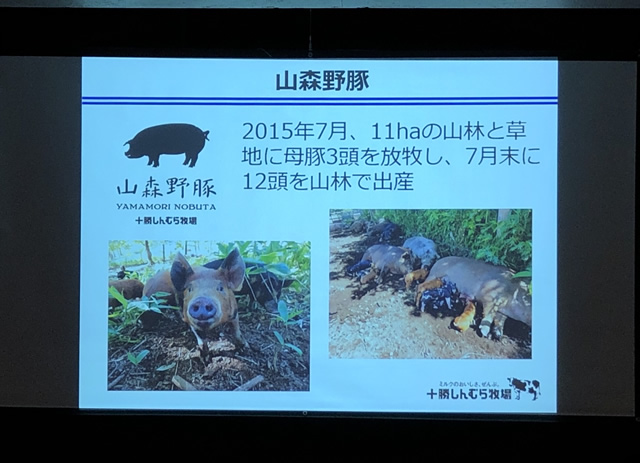

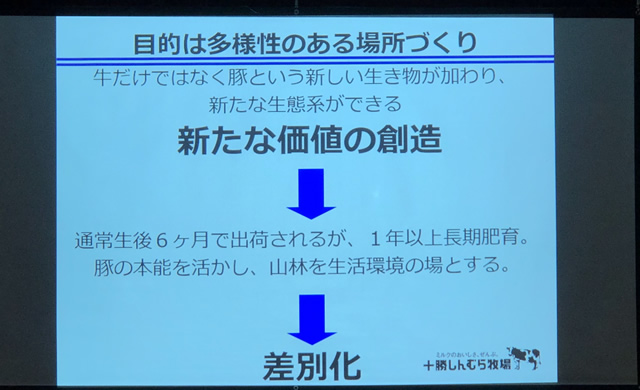

新村さんは、乳牛と主体にヤギも飼い、豊かな牧草地で放牧経営と乳製品製造をされていますが、「豚がいることで新しい生態系」が生まれるのではないか、また、「美味しいベーコンが食べたかった」という思いで放牧豚の飼育をはじめ「山森野豚」というブランド名でハンバーグの加工やレストランへの卸売りなどをされています。

また、原田理事長から「豚コレラの現状と課題」についてプレゼンし、情報共有をしました。

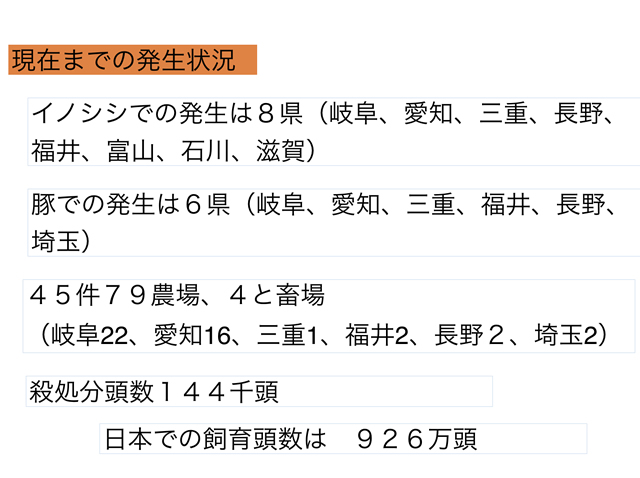

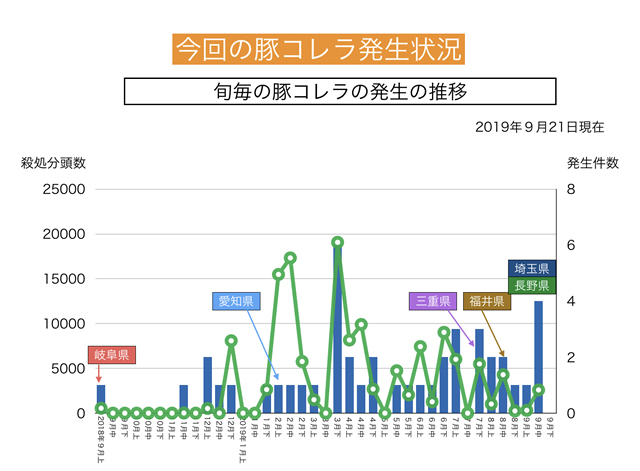

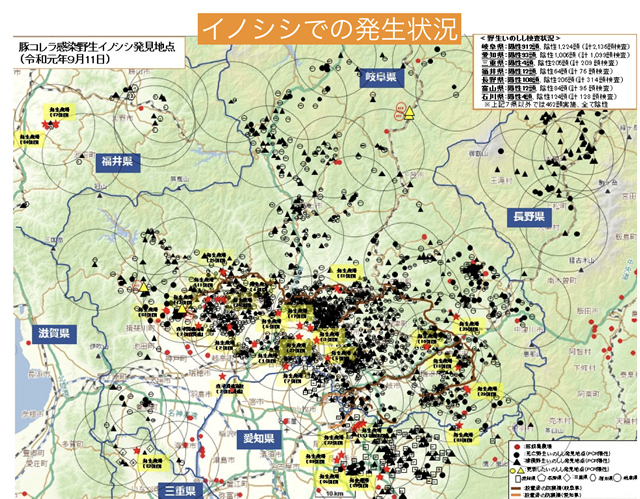

昨年9月に発生して以来継続して感染が確認されている豚コレラは、外国人が持ち込んだ畜産物の残飯を食べた野生のイノシシが感染源となって、岐阜県や愛知県を中心に発生が続いています。今回の肉肉学会の直前には長野県や埼玉県でも発生しました。今後、ワクチンの使用等の課題についても説明がありました。

「総本家更科堀井」と「格之進」のコラボ企画は「USHISOBA」ならぬ「BUTASOBA」です。

BUTASOBAは総本家更科堀井の堀井良教代表

〆の挨拶は高岡特別顧問から。

学びの概要

1. 十勝しんむら牧場の放牧豚「山森野豚」の学び

北海道上士幌町の「十勝しんむら牧場」1代表の新村浩隆さんは、4代目の酪農家である。経営継承後、放牧酪農を目指し、時間をかけて現在の経営を造りあげてきた。「放牧酪農」は搾乳中の乳牛も含め、可能な限り牧草地に放牧することで、牧草から栄養分を取得し、穀物などの配合飼料の給与量を抑制するスタイルである。

牛に必要な栄養量を充足させるためには、牛舎内での「つなぎ飼育」あるいは「群飼育」により牛が食べる飼料の種類と量を計量的に把握できるシステムを取る方が確実である。このため、「近代的な酪農経営」を目指す過程で、放牧することは、「育成期」に牧草を飽食させて第4胃の発達と足腰の強さを養うために用いられたものの、最も栄養分が必要な搾乳中の牛を放牧する習慣は、我が国ではほとんど見られなくなっていた。

こうしたなかで、新村さんをはじめとする「放牧酪農グループ」は、相互に勉強会等を重ねるとともに、土壌分析や飼料分析による科学的データに基づいて、1頭あたり乳量をある程度維持しつつ、放牧による健康な牛づくりを実践してきた。

「放牧酪農グループ」のリーダー格である新村さんは、土〜草〜牛のバランスがとれた放牧経営を実現し、ミルクジャムなど乳製品の製造と併せて「十勝しんむら牧場」というブランドを造りあげている。

その新村さんが、なぜ、豚に注目したのか?本日のプレゼンで「乳牛や山羊がいることに加え、牧場に豚がいることで新しい生態系ができあがるのではないかと期待した」と動機を仰った。牧草地の周辺の森で豚を放牧することで、新村さんが目指してきた観光資源としての家畜・牧場、多角化による価値作りが、一層深みを増すということなのだろう。それ以上に「美味しいベーコンが食べたかった」ということが本音なのかも知れない。また、草原の豚と森の豚は生命力が違うとも仰る。普通の豚は生後6か月齢強でと畜されるが、しんむら牧場の放牧豚は1歳以上、大人になってから食用とする。今回の豚は、2歳近い豚で、生体重は一般の豚の2倍の200kgというから驚く。

新村さんが提唱する「お腹を満たす農業」→「美味しい農業」→「健康になる農業」という流れは、肉肉学会自体の学習テーマでもあり、「我が意を得たり」と考える参加者も多かったと思われる。

2. 豚コレラの現状と課題2

昨年9月9日に岐阜県で発生が確認された「豚コレラ」。その後、愛知県、三重県など感染が拡大している。イノシシの感染から豚への感染拡大が続き、終息が見えない状況になっている。都府県では、イノシシからの感染を懸念して、豚の放牧を禁止するあるいは自粛する動きも出ている。

「豚コレラ」はワクチンの使用で感染拡大を防止することができるが、なぜ、ワクチンの使用に踏み切れないのか、中国を席巻し、韓国でも発生が確認された「アフリカ豚コレラ」との関係は?など、今後の養豚生産・経営、豚肉需給を考える上で必要な情報を共有すべく、原田理事長がプレゼンした。

本日のメニュー

バラ肉角煮

パテ・ド・カンパーニュ食べ並べ(北の豚=山森野豚と南の豚=今帰仁アグー)

ほうれん草のシーザーサラダと背脂の脂かす

肩ロースのボイル、バラ肉のソテー、ウデ肉のソーセージ

骨付きロース肉のグリル

骨付きロース肉のグリル(カット前)

BUTASOBA

(メニュー外)ミルクジャムとスコーン

山森野豚の肩ロースとロース

山森野豚の骨付きロース

脚注

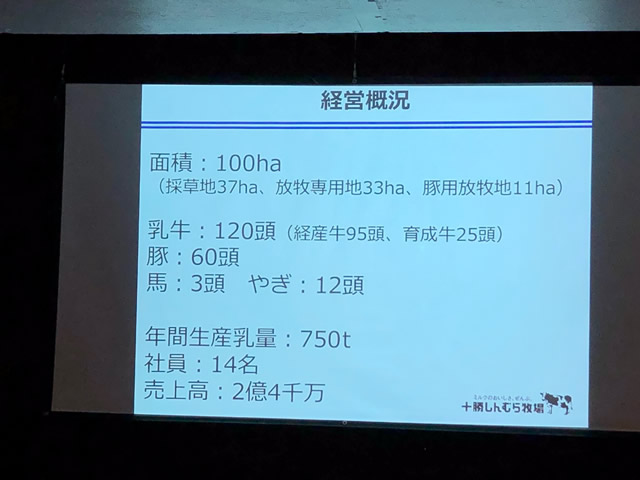

1 しんむら牧場の経営

2 豚コレラの現状と課題

参考文献

東京しゃもとOmeチーズ

要約

「第33回肉肉学会」のテーマは、来年の東京オリンピック・パラリンピック開催で注目される「東京食材」の「東京しゃも」と「青梅産のチーズ」。

「東京しゃも」は東京都畜産試験場(現農林総合研究センター)が「しゃも系」の新たな品種として創り出したものだが、そのために、生産者をまとめ東京しゃもを生産し続けた「東京しゃも生産組合」の浅野良仁組合長と、東京しゃもを消費者に提供する立場から、生産者を叱咤激励されてきた、鶏料理の老舗「玉ひで」の山田耕之亮社長(玉ひで8代目)に来ていただいた。

アーティスト・浅野組合長

高岡最高顧問が山田社長を紹介。

「玉ひで」の山田社長

また、青梅市でチーズ工房「フロマージュ・デュ・テロワール」を経営されている鶴見和子さんは、フランスのチーズ大学で学んだ本格派のチーズ職人。家畜は飼育していないが、地元の生乳、自ら培養した乳酸菌でものチーズ生産へのこだわりは、生乳からチーズを作る科学的な製造過程をしっかり押さえた知識と技術の裏付けがある故である。

「テロワールとは『土着』だ」という鶴見さん、「農産物は土地が味を決める」という浅野さん。一見、「テロワール」を意識できない東京でも、土地を選び、素材を選び、風土を活かす畜産物生産を実現されている。

サイエンティスト・鶴見さん

今回は、東京しゃもと青梅チーズとのマリアージュも含め、東京食材の可能性を確認した肉肉学会となった。

学びの概要

今日のテーマは「東京しゃも」と「青梅チーズ」。一見、直接の関係はない素材のようだが、東京しゃもの生産者は西多摩地域に散在しており、本日、お招きした「東京しゃも生産組合」の浅野良仁組合長は、あきるの市在住である。また、鶴見和子氏が経営するチーズ工房「フロマージュ・デュ・テロワール」はあきるの市に隣接する青梅市にあり、どちらも同じ「テロワール」で育った食材とも言える。

1. 青梅のチーズ(フロマージュ・デュ・テロワール)

「フロマージュ・デュ・テロワール」は家畜を飼育しないチーズ工房なので、原料である牛の生乳は近隣の牧場から、ヤギ乳は長野県佐久市の「家畜改良事業団長野牧場」から購入している。チーズ原料を外部から購入する場合、都府県のチーズ工房は「飲用向け生乳」とほぼ同じ価格で購入しているのが実態1であり、2019年4月から4円程度値上げとなっている(地域によって飲用向け生乳価格は異なるが、115円〜120円/kg程度)。また、ヤギ乳価格は、関東地方のチーズ工房が依存する「家畜改良事業団長野牧場」が今春から頒布価格を上げたため、家畜を飼育しないチーズ工房では、原料乳代の値上げを商品価格に転嫁せざるを得ない状況となっていうる。

そういう状況でも、日本におけるチーズ消費量は増加傾向で推移し、チーズ工房のチーズも消費者に好評で、多くの工房が生産不足になっている。

「フロマージュ・デュ・テロワール」も曜日を決めて多種類のチーズを製造しているが、生産が追いつかない状況である。

経営者兼チーズ職人の鶴見和子さんは、フランスのチーズ大学でチーズを学んだ理論家肌のチーズ職人であり、「テロワールはいわば『土着』であり、市販のものを使ったらテロワールにならない」という持論の持ち主である。

そのため、乳酸菌は自分で起こし、ルヴァン(発酵種)を種継ぎして培養している。通常の工房ではスターターとなる乳酸菌は市販のものを購入するので、珍しいケースだが、鶴見さんは「安定しないけど面白い」と楽しんでいるようだ。さすがに凝乳酵素はフランス産のものを使っているとのこと。塩は大島産と使用しているが、これはスーパーでも買えるのでいざというときの安心感があるようだ。地元の素材としては、「フロマージュ・ドーメ」は小澤酒造の生もと酒を使ったウォッシュするが、酵母が勝ってリネンス菌がつかないそうだ(皮がオレンジ色にならない)。逆に、焼酎でウォッシュするとリネンス菌がつき綺麗な色になる。

本日、使用したチーズは、モッツアレラ、丸木の形をしたヤギのチーズ「ビュッシュ」、牛のセミハードフルム・ドーメ(アリゴに)、フロマージュ・ブランである。

2. 東京しゃも

「東京しゃも」は令和元年5月8日に「地理的表示保護制度(GI)」に登録された(令和最初の登録)。鶏肉としては2例目である。

「東京しゃも」は、江戸時代の「軍鶏鍋」の味わいを再現しようと、品種改良した軍鶏とロードアイランドレッドを交配した交雑種に、再度、軍鶏を戻し交配した品種で、軍鶏の系統が75%あるため、軍鶏の特徴がよく出ていると言われる。「本日のメニュー」に東京しゃもの「丸と体」の写真があるのでご覧になっていただきたい。

注意したいのは、「東京しゃも」は「地鶏」ではないということである。実際、飼育現場を拝見すると、東京しゃもは「ケージ飼い」2しており、「地鶏」の定義に当てはまらない。鶏の種類としては「地鶏」に該当するが、飼育方法が「地鶏」に当たらないということになる。なお、飼育日数は120日間以上となっている(通常のブロイラーは55日程度)。

浅野組合長は、もともと採卵養鶏家だが、若い頃に新規就農したという変わり種。農業に従事したことはなかったが、当時の養鶏研究者から「農産物幅所が味を決める」といわれ、東京中を歩き回って、秋川周辺で採卵経営をやろうと決めたという。東京しゃもの飼育は、東京しゃもの雛育成をしていた「東京都畜産会」の業務を引き継ぐ形で始めたもので、現在でも、浅野養鶏として採卵経営を続けつつ、東京しゃもの育成を引きうけている。

浅野さんは、多趣味な方で、絵を描くことからオペラで歌うこと、最近ではハンググライダーを楽しみ、若さ溢れる人柄である。

東京しゃものブランド確立に当たり難しかったことは、江戸時代から続いている軍鶏の味を追究することで、「玉ひで」さんの意見を聞きながら飼育管理方法を追究してきた、とのことである。

なので、今回は人形町「玉ひで」の8代目・山田耕之亮社長もお越しいただいた。老舗の味を代々受け継ぐ山田社長は「本当の鶏肉が分かる最後の男」であり、東京しゃもの育成に当たっては、東京都畜産試験場のみならず、全国の畜産試験場にもデータを当たった経験をもつ、東京しゃもの「産みの親」とも言える方である。「焼きしめる行為は地鶏には向かない」と仰る山田社長の確かな目と舌が、東京しゃもを現在のブランドに押し上げたのだ。

本日のメニュー

〇 しゃもレバームース(写真1)

〇 モッツアレラのカプレーゼ(写真2)

〇 砂肝コンフィとビュッシュフリットサラダ(写真3)

〇 しゃもソーセージとフルム・ドーメのアリゴ(写真4)

〇 手羽のポトフ(写真5)

〇 炭火焼き4種(ハツ・ポンジリ・ムネ・モモの炭火焼き(写真6〜8)

〇 しゃもの炊き込みご飯(写真9〜10)

〇 フロマージュ・ブランのクレームダンジュ(写真11)

東京しゃも(手前)とブロイラーのと体

東京しゃものコラーゲン

VRおじさんと肉おじさんのベンチャー「エナジーバーグ」の秘密の発表3

試作中の焼酎ウオッシュチーズ

脚注

1 チーズ向け乳価

我が国の生乳価格(酪農家の手取り価格)は、飲用牛乳向け、生クリーム向け、バター・脱脂粉乳向け、チーズ向けと大きく分かれていて、価格の高さは、飲用>生クリーム>バター・脱粉>チーズとなり、農家の手取り乳価は、それぞれの単価に仕向け量を乗じた加重平均単価(「プール乳価」という)となる。北海道のチーズ工房は(歴史的な経緯もあり)チーズ乳価で仕入れることが可能だが(チーズ乳価は生産コストを下回る水準なので酪農家には国からの助成金が交付される)、都府県のチーズ工房は飲用乳価あるいは「プール乳価」で仕入れている場合が多い。

2 東京しゃもの飼育方法

地理的表示(GI)で登録されている管理方法は「ケージ飼い」又は「平飼い」とされているが、いずれにしても「地鶏」とは称していない(写真は浅野養鶏場のケージ飼い)

3 エナジーバーグ

この日は、「エナジーバーグ」の秘密のお披露目があった。エナジーバーグは、肉おじさん(千葉祐士事務局長)とVRおじさん(藤井直敬理事)という肉肉学会コンビが開発した「味覚を通じて脳に働きかける体験型食品」で、「格之進『金格ハンバーグ』+玉露パウダー+くるみ」 というスーパーな組み合わせで実現したハンバーグなのだ。

参考文献

山形村短角牛を支える柿木畜産の志に学ぶ

要約

開会の挨拶は江渡副理事長から。

「第32回肉肉学会」のテーマは「岩手短角牛」。和牛4品種のひとつ「日本短角種」は、岩手県をルーツにしており、今回は、岩手県でも日本短角種の故郷ともいえる山形村(現久慈市)の柿木畜産代表の柿木敏由貴さんに来ていただいた。

「山形村の短角牛」を熱く語る柿木社長

柿木さんは県立農業大学校在学時に他の牛を学んで、短角種の良さに気がついたという。もともと短角しかいない土地なのに、短角は売れない、儲からないため、地域では黒毛和種への転換が進んでいく。「これだけ素敵なのになんで売れないんだ」と悩んできたが、飼料は全て国産原料であること等にこだわって経営を続けてきた結果、ようやく「赤身の美味しさ」に気づいてもらえた、とのこと。

柿木畜産の母牛は50頭。夏の間は共同の放牧地で親子放牧させ、交配は牧牛(まきうし)による自然交配。独自の「CSA」に取組み、消費者への直接販売を行う。

本日の牛肉は、柿木畜産生産の29か月齢の去勢牛。2017年2月に柿木畜産の牛舎で生まれ、5月から10月まで放牧地で美味しい草をいっぱい食べて過ごしたあと牛舎で国産飼料だけを食べて2019年6月にと畜された牛です。

全日本・食学会・高岡副理事長

また、山形村は平庭高原での闘牛大会が地域の伝統的な行事として根付いており、柿木畜産でも伝統文化維持のために闘牛用の雄牛を飼育し、年に数回行われる闘牛大会で勇姿を見せているそうです。

恒例の「総本家更科堀井」さんと「格之進」のコラボ「堀井格之進のUSHISOBAは「山形村短角牛・ばら肉時雨煮そば」。

堀井格之進ブラザーズ

学びの概要

今日のテーマは「日本短角種1」。前回の「見島牛」で、「和牛」と表示できるのは黒毛和種、褐毛和種、日本短角種、無角和種の4品種と、これらの種間雑種ということを学んだが、その一画を学ぶ機会となった。

日本短角種は旧南部藩時代に沿岸と内陸を結ぶ「塩の道」の物資輸送に使われていた南部牛に、明治初期に米国や英国から導入されたショートホーン種又はデイリー・ショートホーン種の交配を重ねて作出された品種である。

日本短角種は放牧適性に優れており、繁殖牛は春から秋にかけて共同草地等に放牧され、牧(まき)牛により自然交配が行われる。秋の終わりに牛舎に戻り春がくるまで牛舎の中で飼育され、その間に子牛を産む。この飼育サイクルは「夏山冬里方式」と言われ、夏の稲作との複合農業と強く結びついた飼育方法であった。

しかしながら、複合経営の規模では稲作、養牛とも中途半端であり、ハウス野菜作等への専業化が進むにつれ、短角種飼育農家は減少していった。更に牛肉の輸入自由化等により競争力の高い黒毛和種への転換(日本短角種と黒毛和種との交配による「短黒和牛」も含む)が拍車をかけ、現在の日本短角種の繁殖は北上山系に限られる状況となっている。

なお、日本短角種は岩手県が主要な生産地だが、青森県、秋田県、北海道などでも飼育されている。

北上山地を繁殖基地としている日本短角牛は、県内各地で肥育されていたが、現在では久慈、岩泉、二戸、盛岡の4地域で肥育されており2、それぞれ給与飼料等の違いから肉質も若干異なるといわれているが、去勢牛でもほぼ全てがA2あるいはB2と格付けされる(Aの方が割合は多い)。換言すれば、和牛といってもホルスタイン去勢牛と同程度の肉質だということになる。このため、牛肉自由化(平成3年度)以降は、輸入牛肉等との競合にさらされ、かつ「夏山冬里」生産方式のため、秋に子牛が一斉に市場出荷され肥育後、同じ時期に出荷される流通特性から「定時定量販売」が困難な商品として一般マーケットから閉め出されてしまうことになった。このため、一部の生協や飲食店以外ではお目にかかることのできない牛肉となってしまったのである。

近年の「赤身肉ブーム」で「日本短角種」の美味しさが見直されつつあるが、大幅に減少した雌牛頭数の回復は難しく「希少価値のある牛肉」として存在している。

柿木社長は、農業学校で他の牛を学んだときに、改めて短角牛の良さに気がついたという。実家に戻り短角を飼いながらも「これだけ素敵な牛なのになんで売れないんだ」と悩んだ時期もあったが、今になって、赤身の美味しさに気がついてもらえたと思う。日の目をみない短角牛のためにビデオを作ったり、CSA(Community Supported Agriculture3)による消費者への直接契約販売も行ったりしている。牛肉は、自分が食べたい、家族や友人に勧めたいという想いで生産している。黒毛和種の方が収入は上がるが、自分はそれをしない。

柿木畜産では50頭の繁殖雌牛を飼育し子牛を生産しており、自然交配用に雄も1頭飼育している。標高700~800mの高原で、放牧できない冬の間の牧草、肥育用のデントコーンまで自給生産している。自然交配なので、お産は冬期となり、気温はマイナス20℃にもなるが、寒い時期は雑菌がないので病気のリスクが小さい。産後のひだちが悪いときは牛湯のお灸を据えることもある。

肥育の飼料は国産100%にこだわっている。日本短角種は月齢で味が変わってくるし。個体差が大きい。28か月齢から脂が乗ってくる。今日の牛は29か月齢なので自信がある。軽やかな脂と赤身の味の濃さ、引きの良さがある。肥育の出荷頭数は年60頭で、直接販売を基本にしている。

平庭高原の闘牛大会にも闘牛と一緒に参加している。闘牛の牛は雄牛で、闘牛のためだけに飼っている。飼料代など持ち出しが多く一銭にもならないが、地域の伝統として守っていきたいとのこと。

闘牛界の牛若丸

柿木 敏由貴

チーム最年少にしてエース。

軽やかに舞うその姿は会場を魅了する

(岩手平庭高原闘牛大会HP)

USHISOBA

「総本家更科堀井」さんと「格之進」のコラボ企画「牛そば」。

今回の企画は「短角牛バラ肉の時雨煮茶漬け」。「バラ脂の薫りと旨味をどのように引き出すか」とテーマとしたそうです。

麺は更科そば、出汁は昆布と鯖出汁。温かい蕎麦にして薫りを立てやすくし、お茶漬けのような出汁の旨さを前面に出さず、バラ脂の旨味を前面に出すようにした。バラ肉と出汁のブリッジに山椒とゴボウを。

本日のメニュー

〇 ブレザオラ&モルタデラ(写真1)

〇 リブロースステーキ(写真2)

〇 外バラ焼肉スタイル(写真3)

〇 ランプ炭火焼き(写真4)

〇 いのぶたパテドカンパーニュ(三良坂フロマージュのいのぶた)(写真5)

〇 牛そば 外バラ時雨煮(写真6)

柿木畜産短角牛のリブロース[/caption] [caption id="attachment_2823" align="alignright" width="320"]

柿木畜産短角牛のリブロース[/caption] [caption id="attachment_2823" align="alignright" width="320"] 柿木畜産短角牛のランプR[/caption]

柿木畜産短角牛のランプR[/caption]

山形村の共同放牧場での日本短角種の放牧風景。[/caption] [caption id="attachment_2825" align="alignright" width="320"]

山形村の共同放牧場での日本短角種の放牧風景。[/caption] [caption id="attachment_2825" align="alignright" width="320"] 平庭高原の闘牛大会で、闘牛を引く柿木さん[/caption]

平庭高原の闘牛大会で、闘牛を引く柿木さん[/caption]

脚注

1 日本短角種

2 岩手県での短角種(肥育地による区分)

|

生産地(肥育地) |

飼料の特徴 |

|---|---|

|

久慈市 |

国内で生産された濃厚飼料だけを原料とした配合飼料を給与 |

|

岩泉町 |

市販の配合飼料を給与 |

|

二戸市 |

市販の配合飼料及び豆腐製造粕を給与 |

|

盛岡市 |

市販の配合飼料及びビール製造粕を給与 |

3 CSA(Community Supported Agriculture)

生産者と消費者が連携し、前払いによる農畜産物の契約を通じて相互に支え合う仕組み。CSAは米国で1980年代に始まり、現在では欧米を中心に世界的な広がりをみせている。

参考文献

天然記念物見島牛を食す

要約

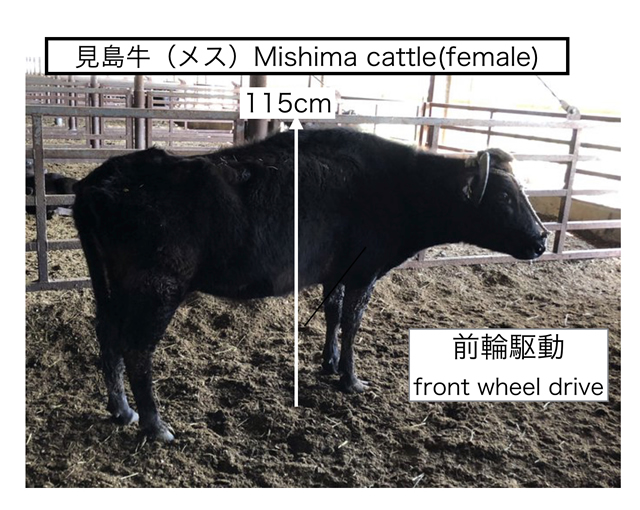

「第31回肉肉学会」のテーマは「見島牛」。生産地の山口県萩市・見島では「天然記念物」として繁殖用の雌牛や雄牛が飼育されているが、廃用となった雌牛や去勢子牛は、本土に運ばれて「肉牛」として飼い直しされ、見島を離れた見島牛は食べることができる。

開会の挨拶は江渡副理事長から。

今回は、この稀少な「見島牛」の雌牛をいただく機会となった。見島牛を萩市内で飼い直ししたのは、萩見蘭牧場の藤井照雄社長。

[caption id="attachment_2773" align="alignright" width="350"] 「見島牛」愛を熱く語る藤井社長[/caption]

「見島牛」愛を熱く語る藤井社長[/caption]

「見蘭牛」とは、ホルスタインの雌牛に見島牛の精液を交配した交雑種で、ホルスタインの体格と見島牛のサシの入りの良さを狙った「いいとこ取り」の牛。「見蘭牧場」の主力はこの「見蘭牛」で、年間に数頭しか見島を出ることがない「見島牛」の経産牛や去勢子牛は、成長が遅く経済的には全くペイしないため、藤井社長の「見島牛愛」の賜として出荷されるもの。

今回の牛は見蘭牧場で13か月間飼い直しされた6歳7か月齢の雌牛で出産記録がない「未経産牛」。藤井社長は「見蘭牧場」よりさきに「みどりや」という食肉販売・加工会社を経営されていて、直営のレストランで「見蘭牛」を扱っている。このような見島牛販売流通のプロだからこそ、生産まで担うことが可能と言える。

わざわざ沖縄から来ていただいた高田さんは「アグーの回」でも来ていただいたが、見島牛と同様日本の在来種である「口之島牛」の飼育者。この日は日本に2種しか残っていない「在来種」の2大巨頭が顔を合わせた日ともなった。

「総本家更科堀井」さんと「格之進」のコラボ「堀井格之進のUSHISOBは「南いわて牛の煮こごりそば」。

沖縄の高田勝さん[/caption] [caption id="attachment_2775" align="alignright" width="350"]

沖縄の高田勝さん[/caption] [caption id="attachment_2775" align="alignright" width="350"] 堀井良教社長[/caption]

堀井良教社長[/caption]

学びの概要

[caption id="attachment_2781" align="alignright" width="350"] 牛の日本在来種2大巨頭と肉おじさん[/caption]

牛の日本在来種2大巨頭と肉おじさん[/caption]

今日のテーマは「見島牛※1」。肉肉学会の原田理事長は30年以上の農林水産省勤務でも「見島牛」を見たことはないし、もちろん食べたこともなかったとのこと。それが「肉肉学会」で実現することになるとは!今回のゲストは永い間、「見島牛」を見守ってきた藤井輝雄氏((株)みどりや・(有)萩見蘭牧場代表取締役)。

藤井社長は、萩市内で「みどりや」という食肉販売店を経営する傍ら、見島牛の雄とホルスタインの雌を掛け合わせた交雑種「見蘭牛」を肥育するために「萩見蘭牧場」を建設・運営している。そこで肥育している300頭あまりの見蘭牛は自社の精肉店や焼肉レストランで提供しているが、わずかながら、見島牛の去勢牛や経産牛を肥育している。

藤井社長は、ある会社が起こした食品偽装事件をきっかけに、牛の生産から販売まで自分でまかなうスタイルにしたとのことだが、牛を1頭売り切るのは大変なので加工食品も製造して、無駄のないようにしている、とのこと。

外国種の血が全く入ってない「見島牛」は我が国固有の牛品種として、見島※2という地域と合わせた「天然記念物」であり、見島ではと畜して食べるということはできないが、廃用牛や種雄牛としない雄子牛は去勢を前提に島外で肥育し、牛肉として食べることが可能なのだ。とはいえ、雄でさえ、体高が130cm 程度と小型で増体が悪い見島牛。雄の生時体重は16kg、10か月で 150kg、出荷できるまでに4才近く飼育する必要があるそうで、肉用牛としては経済性が低すぎ、そのままではペイできるような牛肉とはならない。このため、萩見蘭牧場で肥育されているわずかな去勢と経産雌牛は経済性を度外視して肥育しているといえる。

実は、肉肉学会の肉おじさんと牛おじさんが今年の4月に萩にお邪魔したときに出会った藤井社長さんに、16歳1か月齢の見島牛をご紹介いただき(食べさせていただいたということ)、そのうま味のある赤身とバランスのとれたサシの、なんとも言えない味わいに驚愕したという出会いがきっかけで、今回の肉肉学会でのテーマが決まったのでした。

「見島」は萩市の沖に浮かぶ絶海の孤島!見島牛は、見島の小さな田んぼを黙々と耕してきた見島にしかいない牛で現在では80頭程度となっている。昭和3年に見島にいる見島牛が国の天然記念物に指定されたが、その理由は、外国の品種の血が入っていない我が国在来種であるから。

それにしても、肉用牛としての改良を一切してない見島牛になぜ、これほどの強いサシを入れる遺伝力が備わっているのか?見島牛と同じく、外国種の血を入れてない在来種の「口之島牛」は、それほどサシを入れる力はないので、なんとも不思議な存在感のある牛である。そんな素晴らしい見島牛なのに「和牛」と定義される黒毛和種など4品種には含まれていないため、見島牛の去勢牛や経産牛は、販売時に「和牛」という表示※3をすることができないという矛盾もある。

本日の「見島牛」は6歳7か月齢の雌牛。分娩記録がないので未経産らしい(これまた珍しい)。萩見蘭牧場で13か月間飼い直し(肥育)している。

USHISOBA

「総本家更科堀井」さんと「格之進」のコラボ企画「牛そば」。今回の企画は見島牛ではなく、格之進の「いわて南牛」を煮こごりにして、オリーブオイル、すだち、青ネギを添えた逸品。

本日のメニュー

〇 シャルキュトリとミックスリーフのサラダ(写真1)

〇 見欄牛サーロインステーキ(写真2)

〇 見欄牛内モモのローストビーフ&炭火焼き(写真3)

〇 見島牛肩ロースグリル(写真4)

〇 門崎熟成肉のペンネミートソース(写真5)

〇 牛そば(写真6)

見島牛のサーロイン[/caption] [caption id="attachment_2783" align="alignright" width="320"]

見島牛のサーロイン[/caption] [caption id="attachment_2783" align="alignright" width="320"] 見島牛の肩ロース[/caption]

見島牛の肩ロース[/caption]

在来種「見島牛」と岩手産黒毛和種の雌牛同士のサーロイン比べ。ロース芯の大きさの違いが良く分かる。この見島牛は16歳1か月令の経産牛

(今回の肉とは異なる)

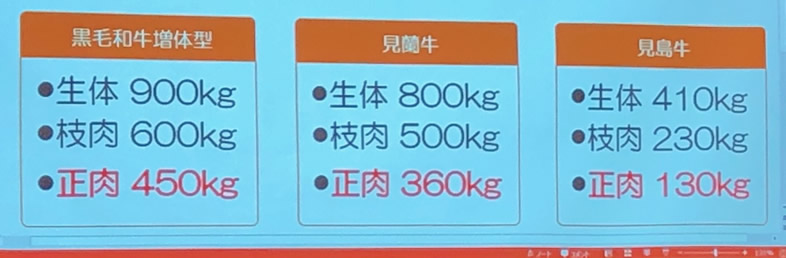

増体系の黒毛和牛と見蘭牛、見島牛の歩留まり比較。枝肉歩留まりは黒毛67%、見蘭62%、見島牛56%。正肉で黒毛50、見蘭45、見島32%。

脚注

1 見島

「見島牛」を飼育する農家は見島に7戸しかおらず島内では天然記念物のため、経済動物として意識されていない。永く耕耘用の役畜として飼われてきたため、前躯に比べ後躯が貧弱で、枝肉重量も期待できない。

2 見島牛

「見島」は牛のかたちに見える農業と漁業の島。海上自衛隊のレーダー基地のある「防人の島」でもある。島内には小さな田んぼがたくさんあり、ため池が散在する。

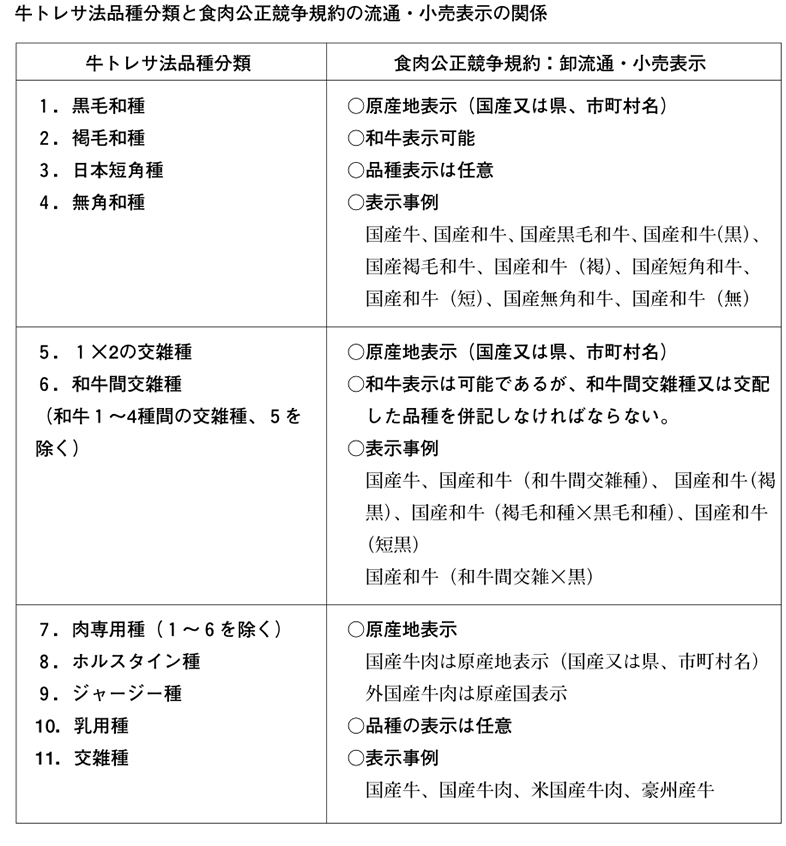

3 和牛表示のルール

牛肉の小売り時等に「品種」を表示する場合は、「牛トレーサビリィ法」に基づいた品種分類に従う必要がある。現在では左表のように、「和牛」表示が可能なのは、和牛4品種の純粋種か、4品種間の交雑種である。

参考文献

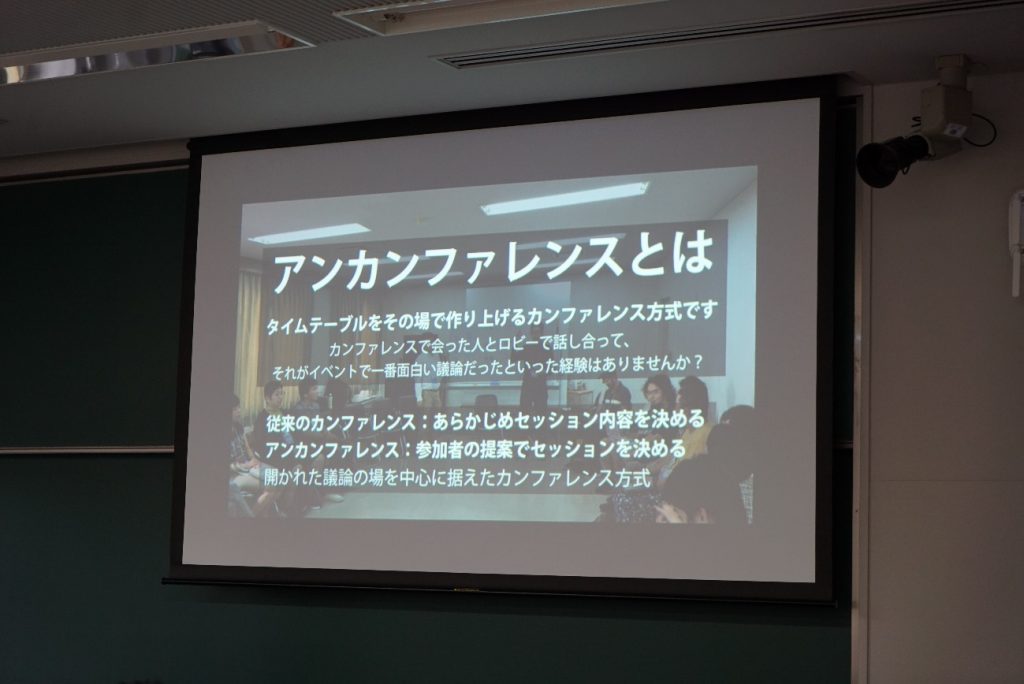

2017年9月30日(土) 第1回肉肉学会カンファレンス開催報告

肉肉学会が主催する、第1回肉肉学会カンファレンスを、東京大学先端科学技術研究センター(駒場リサーチキャンパス内)にて開催しました。

毎月、格之進で開催している肉肉学会は、正式には「肉肉学会研究会」であり、それと共に、年1回の会合として「肉肉学会カンファレンス」を開催しています。

記念すべき第1回のカンファレンスは、講演、アンカンファレンス、懇親会(BBQ)と盛りだくさんの中、研究者、生産者、料理人、消費者ら多様な分野の人たちが分け隔てなく議論する場となりました。

最初に、肉肉学会 原田理事長、稲見 副理事長による挨拶があり、その後に肉の研究者による招待講演、アンカンファレンス、夕方からBBQというスケジュールでした。

最初に、個人活動から起業して培養肉(純肉、クリーン・ミート)の開発・普及に取り組むインテグリカルチャー(株)の羽生さんの招待講演がありました。

その後、「肉肉学会への期待」と題して、江渡 副理事長、人形町今半 高岡、格之進 千葉 事務局長、調理シミュレータを開発する加藤さん、美味しさの研究をする河合さん、食研究の和田先生、食VRの鳴海さん、触覚からの食という渡邊淳司さん、生産者のための食の流通をつくるベンチャー、プラネット・テーブルの菊池さん、磯沼牧場の磯沼さんによるトークがありました。

途中のおやつ休憩では、なんと今半の揚げたてコロッケの差し入れがありました。揚げたてのおいしさに、参加者はみな驚いていました。

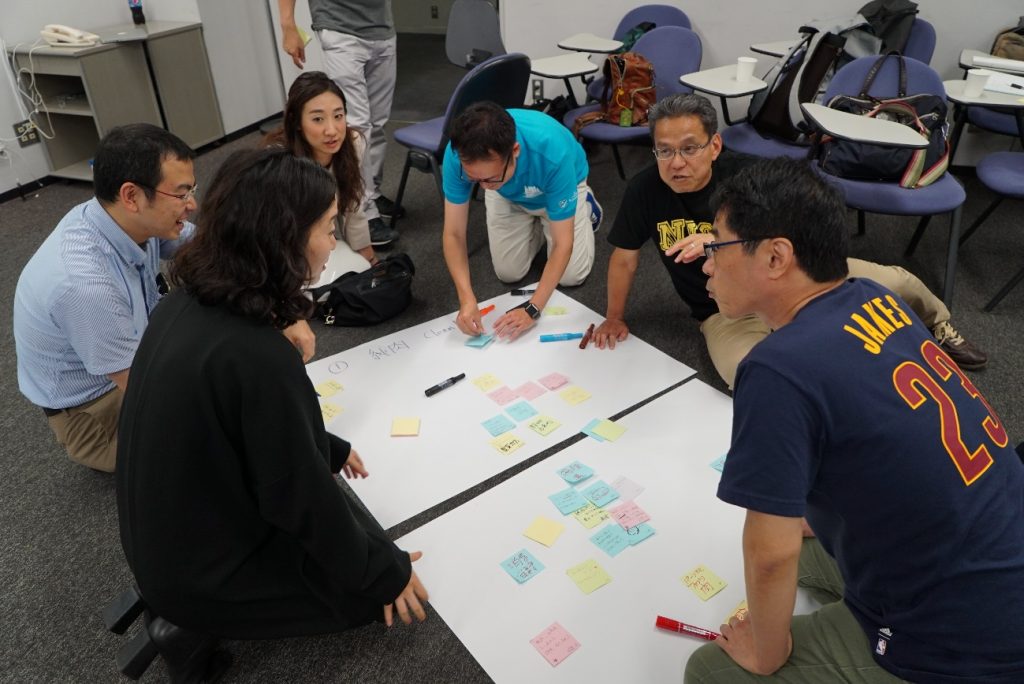

続くアンカンファレンスは、江渡 理事長がメインファシリテーターとなり、進行しました。

これまでの講演を聞きながら、参加者はみなポストイットに気になるテーマや話したいテーマをそれぞれ書いていきます。

そのポストイットを集約することで議題を決め、その議題ごとに希望者がグループ分けされ、議論を開始します。

アンカンファレンスとは、話すテーマを参加者で自由に決める議論の方法です。

まず先ほどのポストイットを、近いテーマごとに模造紙に分類していきます。

今回はおおよそ6つのグループに分け、それぞれのグループの模造紙1枚に先ほどのポストイットを貼ります。

テーマは、以下のようになりました。

・チーム1「純肉」

・チーム2「美味しいのメカニズム(心理・脳)」

・チーム3「美味しさの化学・科学」

・チーム4「新調理法」

・チーム5「五感と美味しさ」

・チーム6「消費者と生産」

各チームには予め決められたファシリテーターがひとり付きます。

長倉克枝さんが、チーム1のファシリテーターとなりました。

ファシリテーター以外は、議論中に別のテーマに移動することも自由となっています。

最初は様子を見つつ、自分が参加をしたいチームを決めます。

おおよそ1チームが5〜6人に分かれ、セッションがスタート。

1セッションは20分。

チーム内で進行役、書記、タイムキーパー、発表役を決めて、議論を始めます。

「何を話すか」から、予めあるポストイットを見ながら話し合います。

20分はとても短く、気を抜くとあっという間に終わってしまいます。

チーム1は、羽生氏の基調講演にあった「純肉」がテーマ。純肉は培養細胞によって作る肉。

量産化によって肉の生産エネルギーを大幅に下げて環境負荷を軽減できる可能性があります。

背景には、3Dプリンターの普及とメイカームーブメントからパーソナルファブリケーションへと進んだ流れと同様に、細胞培養などのバイオテクノロジーを自宅で気軽にできるようになるというバイオテックのカルチャーがあります。

一方で、純肉の社会受容やバイオテクノロジーを気軽に利用することへの倫理的な懸念もあります。

そこで、チーム1では、社会受容について話し合いました。

ただ、ルール作りや倫理的観点など、社会受容に向けて考慮、整備することが多い中で、環境負荷軽減以外に、消費者にとって純肉のメリットはあるのでしょうか。

そこで、稲見先生から「パーソナルファブ肉」という単語が飛び出しました。

自分で好みにあった肉を作れるというわけです。これを重要なメリットとして提示することにしました。

これらの議論をまとめて、発表役が最後にチームごとに発表をしました。

興味深かったのは、チーム6。

「消費者と生産」がテーマですが、マーケティングや情報発信、リスクコミュニケーションのようなソフト面の要素が、ポストイットには多く含まれていました。

このチームが導き出した結論は「FOOD5.1」。

プラネット・テーブルの菊池さんのトークでは、現在の大量生産・大量消費型の食品生産・流通を「FOOD4.0」として、その次の生産者から消費者へ必要な分だけ無駄なコストなく時間のロスなく流通をする流通改革を含め「FOOD5.0」という概念を打ち出していました。

それをさらにアップデートしたものがFOOD5.1という、ウェルビーイング的観点が含まれていたものでした。

ポストイットを使ったワークショップは多数企画されていますが、アンカンファレンスは他とは一風異なります。

テーマを自分で決め、かつどのチームに参加するかも自分で決めることから、参加意識が高まります。

また、20分間という1セッションの時間の短さが、無駄な話はできないという緊張感を高め、結果として短時間に実のある議論を成り立たせていたように思います。

とても充実したアンカンファレンスとなりました。

アンカンファレンスのあとは懇親会BBQ。

格之進のハンバーグ、ステーキ、今半のすき焼き肉での焼きしゃぶを、千葉さんと高岡さんが焼くという贅沢極まるBBQでした。最高でした。

肉肉学会は「肉」という共通項で研究者、生産者、料理人、消費者ら多様な分野の人たちが集まってきています。

同じ愛する対象があると、たとえ所属する領域が異なっていたとしても、コミュニケーションが成り立つのだということが新しい気づきでした。

※ちなみに、みんながワインクーラー(新品)だと思って使っていた容器は、実は炭の火消しだということが、後で気がつきました(笑)

※本報告は、長倉克枝氏による「第1回肉肉学会カンファレンス開催報告」を、許可を得た上で修正し、執筆しています。ありがとうございます。

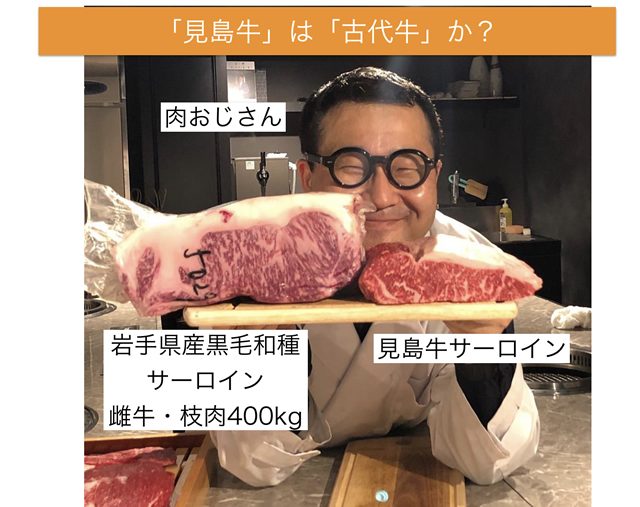

タイバンコクで肉おじさんの和牛ショーが大盛り上がり!!

突然ですが『佐野ひろ』さんをご存知ですか?

佐野ひろさんとはタイでご活躍されている日本の俳優さんです。

タイでのCM出演依頼をきっかけにタイに渡られ、さらに映像会社を設立した方でご自身で企画・制作・出演している『すごいジャパン』というタイの旅行番組は放送後、取り上げられた日本の観光地にタイの方々が多数訪れるという本当に『すごい』番組なんです。

その『すごいジャパン』に昨年、肉おじさん・格之進を取り上げていただきました。

Youtubeでアップされた動画の視聴回数はなんと100万回を超えております!『すごい』!!

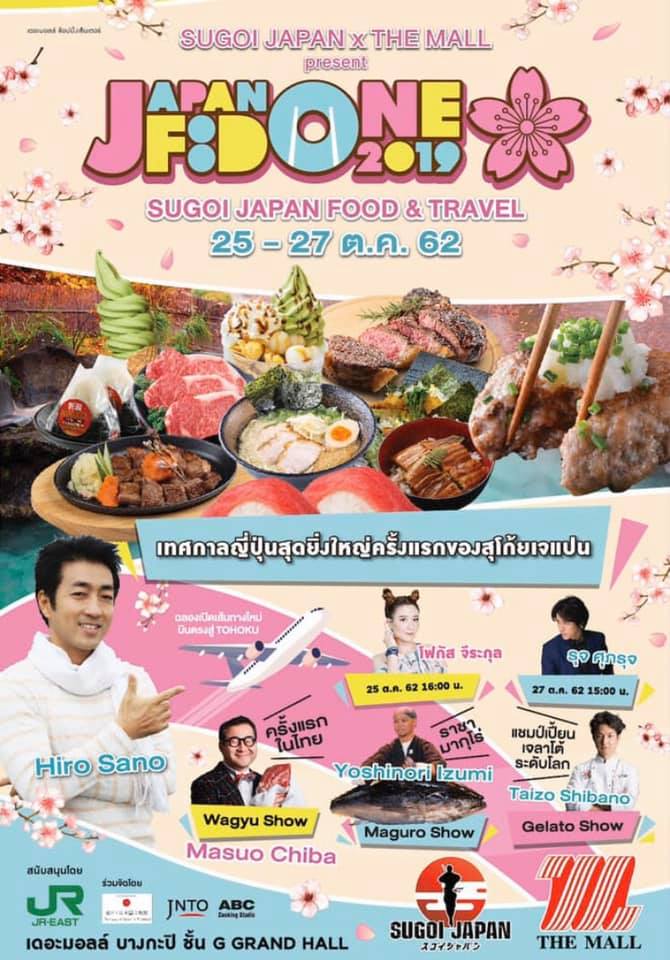

そんな『すごいジャパン』のイベントが10月25日から27日までタイバンコクにて開催されました!

さまざまな日本の食のプロフェッショナルが一堂に会するコラボイベント。

会場はThe Mall Bangkapiというとても大きなショッピングモールで日本にもよくあるような、1階から上の階まで吹き抜けになっており、1階にあるステージを各階から取り囲むように見ることができるようになっています。

そのイベントに、我らが肉おじさんが『和牛』のプロフェッショナルとして出演しました!

和牛の解体ショーは、会場中が人・人・人で溢れ、大盛況となりました!

『和牛』ひいては『日本の食』にこんなにも興味を持っていただいていることがとても嬉しいです!

以前にYoutubeで肉おじさん・格之進をご覧いただいたバンコクの方々へも実際に『和牛』の素晴らしさを体験していただくことができ、肉おじさん自体もかなりの手ごたえを感じていたようです。

これをきっかけにさらにタイの方々に『和牛』そして『日本の食』に興味を持っていただけると嬉しいですね。

- Facebook:『JAPAN FOOD ONE 2019』肉おじさん出演シーン

- Youtube:『すごいジャパン』肉おじさん・格之進編

オリーブ牛 脂肪の質からみえる新たな旨み

第30回肉肉学会の概要

「第30回肉肉学会」のテーマは「オリーブ牛」。

香川県の銘柄牛だが、県のブランド牛というより、アマニ油給与牛のように牛肉の資質を考えることを目的とし、「オリーブ牛」の生産・流通・消費を支える人々、特に流通・販売に携わる人々からみたオリーブ牛を学びました。このため、本日のプレゼンテーターは生産者ではなく、肉肉学会の常連さんであり高松市内でステーキハウス「一牛(いちご)」を経営する森由樹博氏にお願いしました。

「オリーブ牛」は香川県産の牛肉としてブランド化されていますが、もともと、香川県のブランド牛肉は永く「讃岐牛」でした。9年前に小豆島の和牛肥育農家である石井正樹さんが、小豆島名産のオリーブの搾油カスを飼料として使えないものか、と挑戦したのです。しかし、オリーブの搾油カスは苦くて、牛が食べません。そこで、天日干しにするなどして乾燥させたうえで55度くらいの温度で更に乾燥させるとメイラード反応により牛の食い込み、増体とも良くなる飼料に生まれ変わったのでした。

また、オリーブの搾油カスを飼料として給与することで、牛肉の筋肉間脂肪のオレイン酸含量が増加して、食後のくちどけが良い牛肉になることが分かり、「オリーブ牛」としてデビューすることになったわけです。「オリーブ〜搾油カス〜牛〜堆肥」という循環型農業の確立にも繋がり、今では、香川県を代表する食のブランドに成長しました。

学びの概要

1. オリーブ牛の現状

オリーブ牛のブランド化から今年で9年になる。その出荷頭数は毎年、増加しており、30年度には2335頭となっている。目標は3000頭で、農林水産省の補助事業等による牛舎の建設などによる規模拡大を進めている生産者もいる。ただ、香川県は、黒毛和種の繁殖地域ではないため、県外の家畜市場からの素牛購入に頼る面が大きく、子牛価格が高騰している現状では、大幅な出荷頭数の増加は難しいだろう。

オリーブ牛の出荷は香川県内が主体で「地元のブランドは、まず地元で食べよう」という意識をもつ流通販売業者さんが多いようだ。関西圏にも出荷するが、首都圏はまだ少ないとのこと。芝浦市場にも上場されていないので、首都圏での認知度の向上、ブランド作りが課題となっている。

「オリーブ牛」の確立には、香川県内の肉屋さん(卸)の力が大きく、本日も参加されていたフタガワフーズさん、ササハラさんで4割のシェアを持っている。

2. オリーブ牛の誕生

オリーブ牛の生みの親は、現在、「小豆島オリーブ牛研究会会長」を務めておられる石井正樹さん。小豆島の特産であるオリーブの搾油カスが畑の肥料にしかならず産業廃棄物としてかなりの部分が処理されていたことに目をつけ、肥育用の飼料化を試みた。ところが、搾油カス(オリーブの種の殻)は苦くて、牛も食べようとしなかった。そこで、海岸で天日干ししたあと、55度くらいの温度で乾燥させると、メイラード反応により、搾油カスに香ばしい香りがつき、牛の嗜好性が大きく改善されることが分かった。

石井さんは、この成果を小豆島だけにとどめず、香川県全体で共有できるようにした。このため、香川県下の肥育農家のほとんどが、オリーブ飼料を給与するようになり「讃岐牛」から「オリーブ牛」への大転換が進んだのである。1

オリーブ牛は、和牛平均と比べ、うまみ成分であるグルタミン酸が1.5倍、ペプチド総量が1.4倍、抗酸化成分であるカルノチンが2倍、アンセリンが1.7倍含まれていることが分かっている。

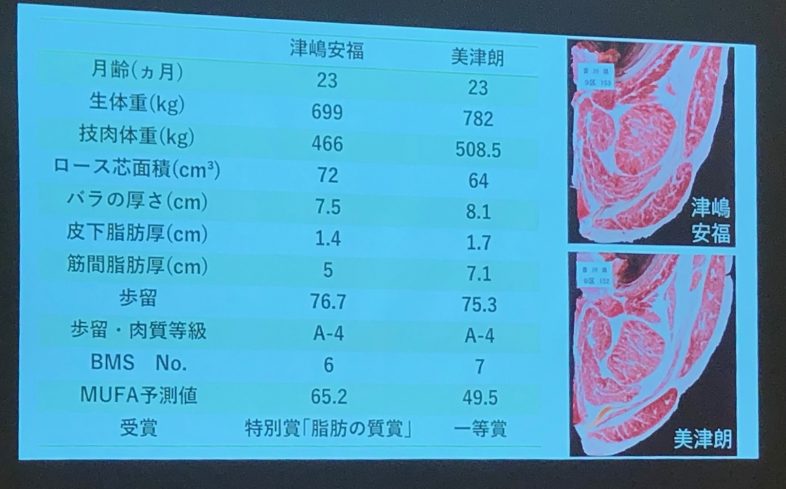

こうした脂質の良さが評価され、2017年10月に宮城県で開催された「第11回全国和牛能力共進会」では、9区(枝肉の部)でオレイン酸を含む一価不飽和脂肪酸の含有量が65.2と最も高かった塩田清勝さんの出品牛が「脂肪の質賞」を受賞した。2

3. 今日の展開

「肉肉学会」としては「オリーブ牛」を単なる「県産ブランド牛」ではなく、「肉肉学会」の一連のテーマでもある一価不飽和脂肪酸と肉のうま味との関係を考える素材として位置付けている。

以前からアマニ油を給与した牛・豚・鶏肉の研究をしており、その延長として「オリーブ牛」を体験した。本日の感想でも「脂がさらっとしていて美味しかった」「雑味がない肉」などの声があり、また、普段の「肉肉学会」ではあまり経験のない味噌との組み合わせなども好評であった。

なにより、「肉肉学会」の常連さんでもある森由樹博さんが、「森ガールズ」を引き連れて、自らの屋号をつけた子牛3を紹介するなどの「心意気」に感動された参加者が多かった。

本日のメニュー

〇 内ヒラ(内モモ)のステーキ(写真1)

〇 チマキ(スネ)の塩煮込みスープ(写真2)

※スネを2日間炊いた上記のスープから濾した脂(油)

〇 低温しゃぶしゃぶとほうれん草のサラダ(写真3)

(しゃぶしゃぶの部位は「三日月」)

〇 三角バラの西京味噌漬け(写真4)

〇 リブロースの牛肉炊き込みご飯(写真5)

本日の牛肉は、小豆島生まれ、ササハラオリーブファーム育ちの30か月齢去勢牛

脚注

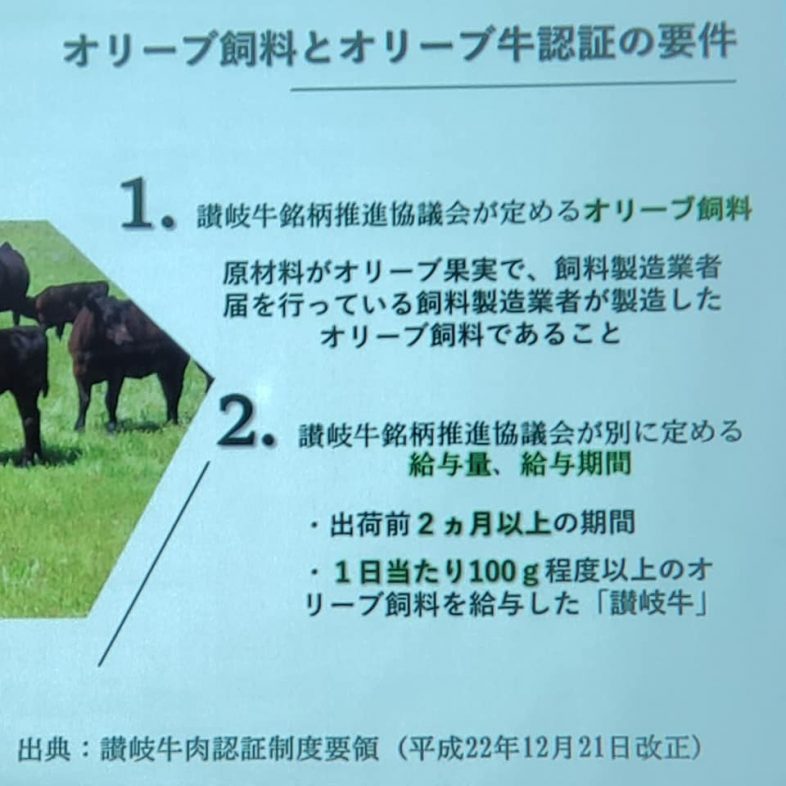

1 オリーブ牛認証の要件

2 全国和牛能力共進会・宮城大会での成績

3 「一牛」という名の牛

参考文献

・オリーブ牛HP

・ステーキハウス 一牛HP

・株式会社ササハラ

・フタガワフーズHP

・格之進HP

本日のお料理