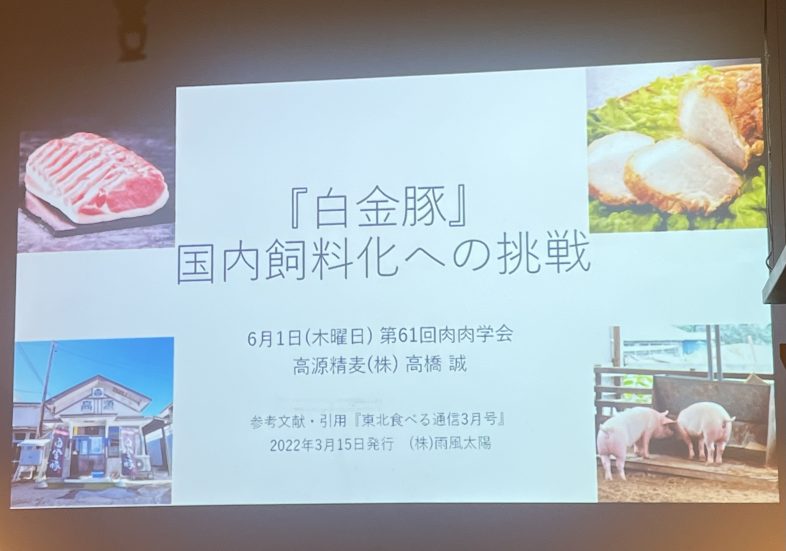

ブランド豚の先駆者『白金豚』国内飼料化への挑戦

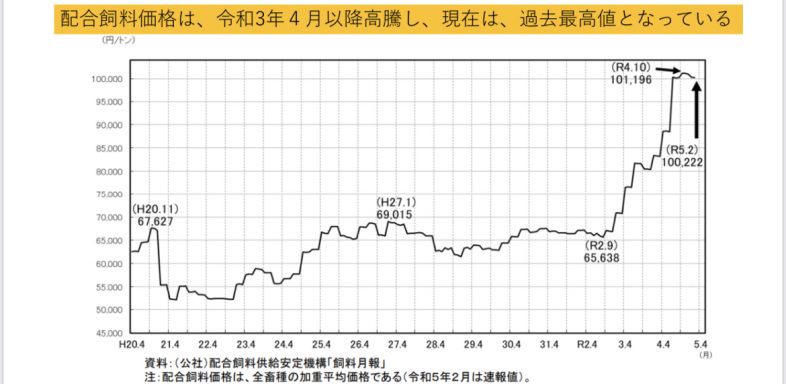

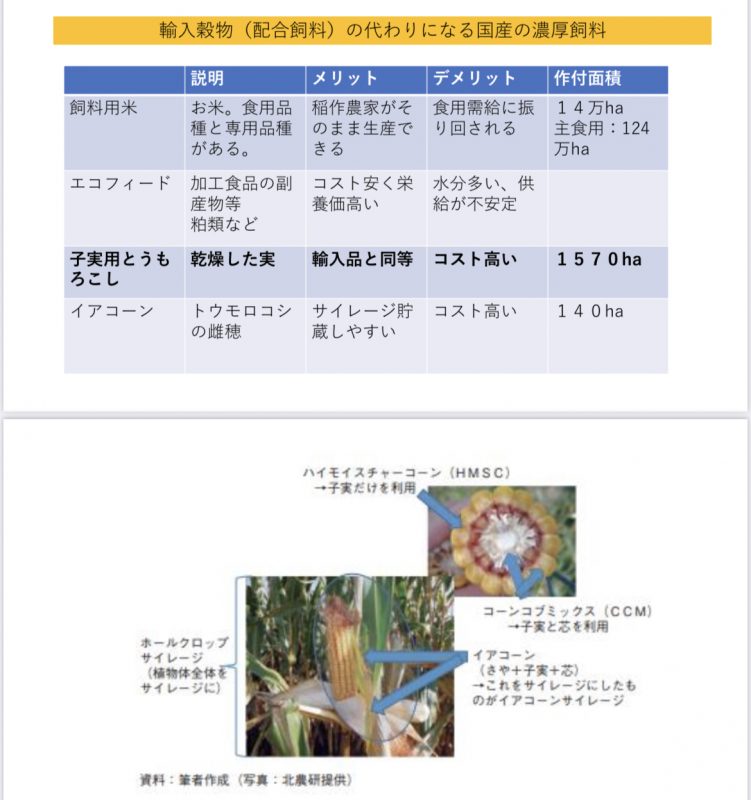

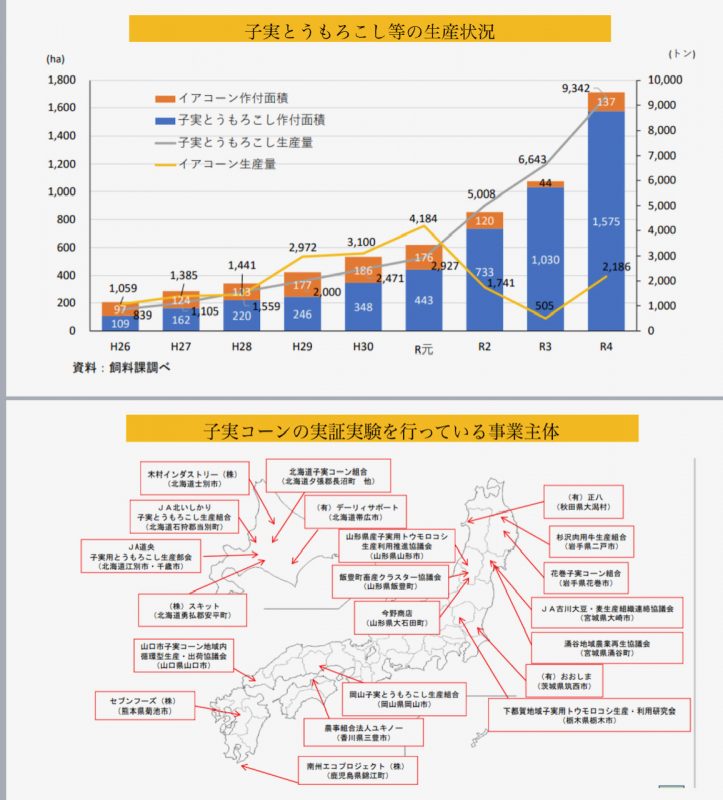

今回のテーマは、豚におけるブランド化と飼料の国産化。ゲストスピーカーは、第5回肉肉学会(2016年1月18日)以来の登場となる株式会社高橋精麦社長の高橋誠さん。その時にも、高橋さんは輸入に依存するとうもろこしを国内で少しでも自給しようとする試みを2013年から挑戦されていました。 今回は、子実とうもろこしの生産・利用→堆肥還元による地域の循環型農業→豚の生産から精肉販売・レストラン経営までの完全一貫型養豚経営と独自の道を歩む高橋さんの経営哲学を学びました。 冒頭、原田理事長から「子実トウモロコシの現状」というタイトルで、配合飼料の高騰の状況、子実とうもろこしなど濃厚飼料を国内で自給する意義、とはいえ子実トウモロコシを生産する上での課題などを簡単に説明しました。 [caption id="attachment_5041" align="aligncenter" width="786"] プレゼンする高橋誠さん[/caption]

[caption id="attachment_5042" align="aligncenter" width="786"]

プレゼンする高橋誠さん[/caption]

[caption id="attachment_5042" align="aligncenter" width="786"] 全日本・食学会高岡副理事長の挨拶[/caption]

[caption id="attachment_5043" align="aligncenter" width="600"]

全日本・食学会高岡副理事長の挨拶[/caption]

[caption id="attachment_5043" align="aligncenter" width="600"] 肉おじさん自慢の子実とうもろこし[/caption]

続いて、高橋さんのプレゼンです。

(株)高橋精麦さんは、もともと大麦を精製する会社ですが、1964年から養豚事業を始め、高橋社長は4代目だそうです。家業を継いだときに父親から「やりたいようにやってみろ」と言われ、苦労しながらも「白金豚」というブランドを築きあげました。

日本の一般的な豚品種の組み合わせ(三元豚)は、LWD(ランドレース×大ヨークシャー×デュロック)ですが、白金豚はデュロックの代わりにバークシャー(B)=黒豚を用いて、「体格の良い母」に「肉質の良い父」を掛けるという利用的な組み合わせです。しかし、小型で古い品種のバークシャーは生産効率が劣るのでコストが嵩みます。このため、ブランド化して高値で販売するために1996年くらいから「白金豚」のブランド化に挑戦しました。その思いの裏には共に働く社員のためにも「知る人ぞ知るではなく、社員が誇れる銘柄」にしたかったという思いがありました。

しかし、スーパーのバイヤーからは、脂が厚い、色が変わるのが早いなど見た目でケチをつけられ、クレーム殺到の毎日でした。もう、この肉の良さが分からない奴は相手にしないで、飲食店卸に特化しようと考え、更に自ら飲食店を経営するという戦略をとりました。

(肉おじさん曰く、格之進のハンバーグは白金豚を使用しているが、最初は高橋社長に「ハンバーグにするために豚肉生産しているのではない」とけんもほろろだったそうです)。

高橋さんが飼料業者→養豚生産→精肉店→飲食店と展開した結果、「自分の豚を自分の店で売る」という完全一貫経営となったため、一般の格付けで敬遠される「厚脂」の肉も、自分で使う分には、美味しい脂身は多い方が良いというバークシャーの良さを活かした生産が可能になりました。

現在は母豚600頭の一貫ですが、第1,第2農場では2サイト方式の繁殖〜肥育豚の管理をし、第3農場は、フリーストールなどアニマルウェルフェアを取り入れた新しい飼養管理方式の取り組みの場として、80頭ほどの雌豚をしています。経済効率を追求するのではなく、美味しい豚肉の生産、更に世の中の新しいニーズにも対応できるような経営にしていきたいと考えており、そうした中でも昨年の売上高は過去最高になりましたが、飼料高騰の影響で結果的には赤字になってしまいました。

子実とうもろこしは2013年から取り組んだ。きっかけは、地元の盛川農場の盛川周助社長から持ちかけられたこと。自分としても配合飼料原料が全て輸入品であることに疑問を持っていたし、non-GMOとうもろこしの入手が困難になっていることや香港のバイヤー型日本独自の豚肉生産を求められたことなどもって、地元の子実トウモロコシ利用に魅力を感じていた。最初は4トンで始め、今年は盛川さんから100トン余り、他の生産者も含め150トンくらい利用することになりそう。とはいえ、年間4000トンのとうもろこしが必要なので、まだウエイトは十分ではないと思う。

10年間、国産の子実とうもろこしを使ってきて、量は増加しているが、一筋縄ではいかないと思う。特にカビの問題。日本の農地は湿度が高く、栄養価の高いとうもろこしはカビが生えやすい。また、熊害も増えており損害が大きい。とはいえ、自分には養豚経営を持続して行くうえでの社会的責任もあり、堆肥の利用や飼料の自給などを進めて行く上で、子実とうもろこしの生産は不可欠と考えている。経済効率は悪いが、だからやらない、ではなく、進めて行きたい。と熱い想いを語っていただきました。

■高橋誠さんのプレゼンの一部

肉おじさん自慢の子実とうもろこし[/caption]

続いて、高橋さんのプレゼンです。

(株)高橋精麦さんは、もともと大麦を精製する会社ですが、1964年から養豚事業を始め、高橋社長は4代目だそうです。家業を継いだときに父親から「やりたいようにやってみろ」と言われ、苦労しながらも「白金豚」というブランドを築きあげました。

日本の一般的な豚品種の組み合わせ(三元豚)は、LWD(ランドレース×大ヨークシャー×デュロック)ですが、白金豚はデュロックの代わりにバークシャー(B)=黒豚を用いて、「体格の良い母」に「肉質の良い父」を掛けるという利用的な組み合わせです。しかし、小型で古い品種のバークシャーは生産効率が劣るのでコストが嵩みます。このため、ブランド化して高値で販売するために1996年くらいから「白金豚」のブランド化に挑戦しました。その思いの裏には共に働く社員のためにも「知る人ぞ知るではなく、社員が誇れる銘柄」にしたかったという思いがありました。

しかし、スーパーのバイヤーからは、脂が厚い、色が変わるのが早いなど見た目でケチをつけられ、クレーム殺到の毎日でした。もう、この肉の良さが分からない奴は相手にしないで、飲食店卸に特化しようと考え、更に自ら飲食店を経営するという戦略をとりました。

(肉おじさん曰く、格之進のハンバーグは白金豚を使用しているが、最初は高橋社長に「ハンバーグにするために豚肉生産しているのではない」とけんもほろろだったそうです)。

高橋さんが飼料業者→養豚生産→精肉店→飲食店と展開した結果、「自分の豚を自分の店で売る」という完全一貫経営となったため、一般の格付けで敬遠される「厚脂」の肉も、自分で使う分には、美味しい脂身は多い方が良いというバークシャーの良さを活かした生産が可能になりました。

現在は母豚600頭の一貫ですが、第1,第2農場では2サイト方式の繁殖〜肥育豚の管理をし、第3農場は、フリーストールなどアニマルウェルフェアを取り入れた新しい飼養管理方式の取り組みの場として、80頭ほどの雌豚をしています。経済効率を追求するのではなく、美味しい豚肉の生産、更に世の中の新しいニーズにも対応できるような経営にしていきたいと考えており、そうした中でも昨年の売上高は過去最高になりましたが、飼料高騰の影響で結果的には赤字になってしまいました。

子実とうもろこしは2013年から取り組んだ。きっかけは、地元の盛川農場の盛川周助社長から持ちかけられたこと。自分としても配合飼料原料が全て輸入品であることに疑問を持っていたし、non-GMOとうもろこしの入手が困難になっていることや香港のバイヤー型日本独自の豚肉生産を求められたことなどもって、地元の子実トウモロコシ利用に魅力を感じていた。最初は4トンで始め、今年は盛川さんから100トン余り、他の生産者も含め150トンくらい利用することになりそう。とはいえ、年間4000トンのとうもろこしが必要なので、まだウエイトは十分ではないと思う。

10年間、国産の子実とうもろこしを使ってきて、量は増加しているが、一筋縄ではいかないと思う。特にカビの問題。日本の農地は湿度が高く、栄養価の高いとうもろこしはカビが生えやすい。また、熊害も増えており損害が大きい。とはいえ、自分には養豚経営を持続して行くうえでの社会的責任もあり、堆肥の利用や飼料の自給などを進めて行く上で、子実とうもろこしの生産は不可欠と考えている。経済効率は悪いが、だからやらない、ではなく、進めて行きたい。と熱い想いを語っていただきました。

■高橋誠さんのプレゼンの一部

■原田理事長のプレゼン「子実とうもろこしの現状」の一部

■原田理事長のプレゼン「子実とうもろこしの現状」の一部

[caption id="attachment_5049" align="aligncenter" width="786"]

[caption id="attachment_5049" align="aligncenter" width="786"] 白金豚の骨付きロース[/caption]

白金豚の骨付きロース[/caption]

本日のメニュー

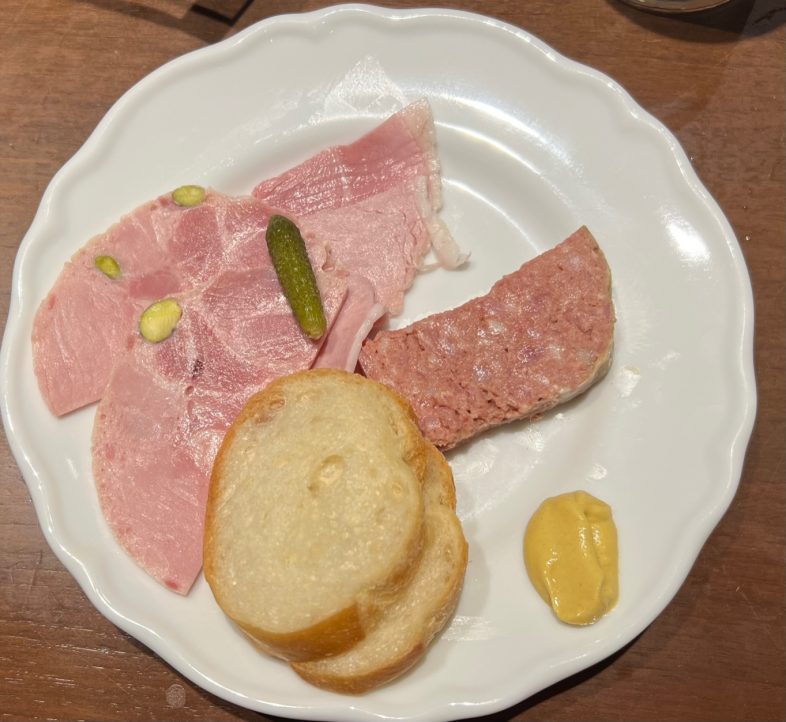

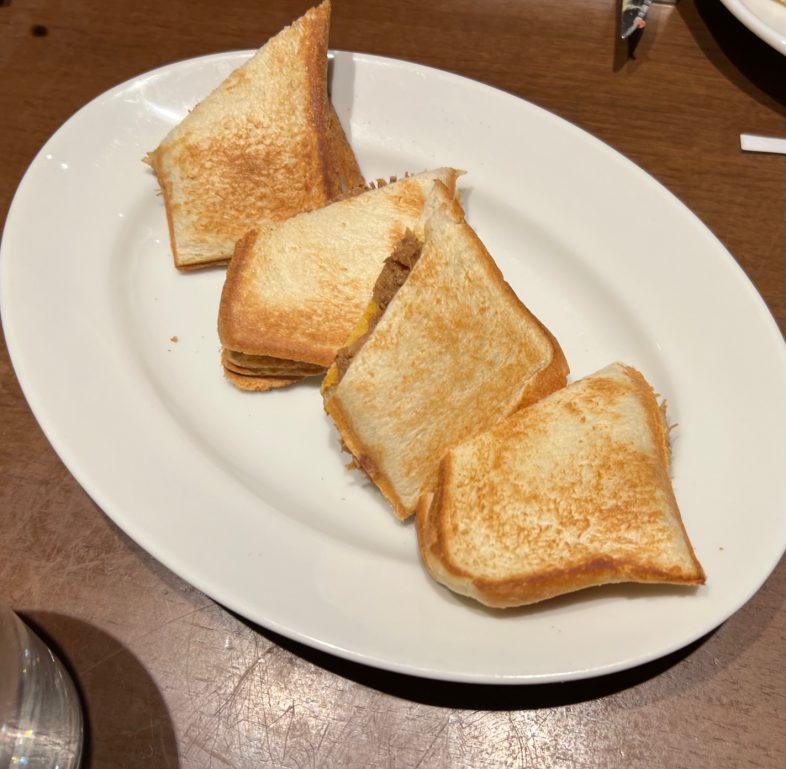

〇 シャルキュトリ盛り合わせ パテドカンパーニュ、モモ肉のボイルハム、ビアシンケン 〇 プルドポークのホットサンド

〇 プルドポークのホットサンド

〇 雲白肉沙拉(ゆでたバラ肉のサラダ)

〇 雲白肉沙拉(ゆでたバラ肉のサラダ)

〇 肩ロース ポークチャップ

〇 肩ロース ポークチャップ

〇 誠さんの「白金豚」と眞さんの「まこと牡蛎」の出来立てソーセージ

〇 誠さんの「白金豚」と眞さんの「まこと牡蛎」の出来立てソーセージ

〇 白金豚骨付きロース

〇 白金豚骨付きロース

〇 パンチェッタとゴーヤのパスタ

〇 パンチェッタとゴーヤのパスタ

参考文献

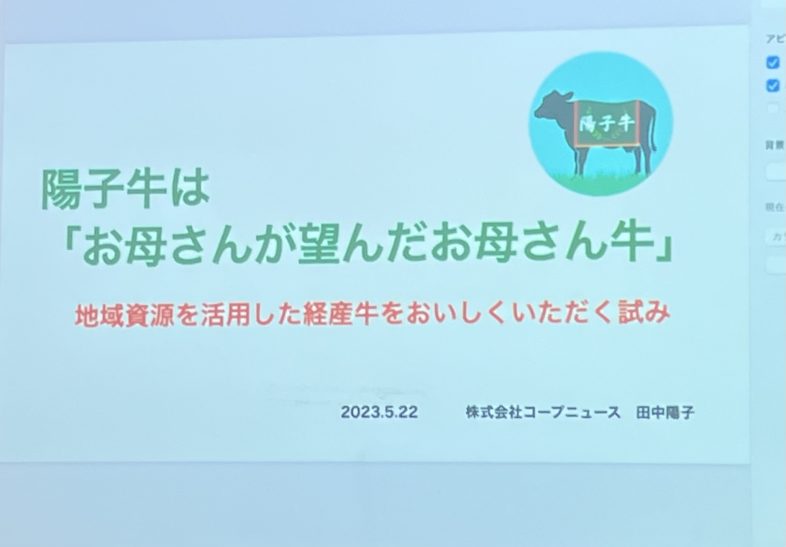

消費者目線で挑戦!経産牛の夏山冬里方式 陽子牛の挑戦

肉肉学会、第60回、還暦の回のタイトルは「消費者目線で挑戦!経産牛の夏山冬里方式 陽子牛の挑戦」です。 [caption id="attachment_4995" align="aligncenter" width="786"] 田中陽子さんのプレゼン[/caption]

[caption id="attachment_4997" align="aligncenter" width="707"]

田中陽子さんのプレゼン[/caption]

[caption id="attachment_4997" align="aligncenter" width="707"] 茂木洋平さんのビデオ挨拶[/caption]

[caption id="attachment_4996" align="aligncenter" width="689"]

茂木洋平さんのビデオ挨拶[/caption]

[caption id="attachment_4996" align="aligncenter" width="689"] 柴田興明さんの挨拶[/caption]

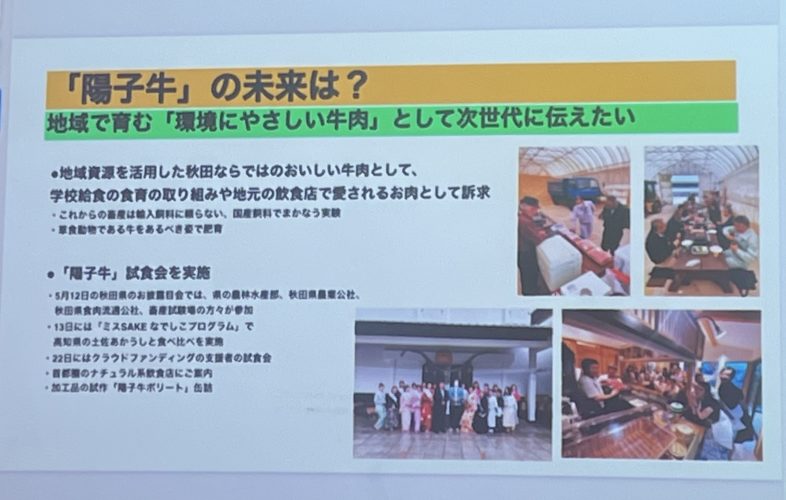

「陽子牛」とは、肉肉学会の常連さんでもある田中陽子さんが秋田県大仙市の繁殖農家の茂木洋平さんに預けていた90ヶ月齢の黒毛和種経産牛です。

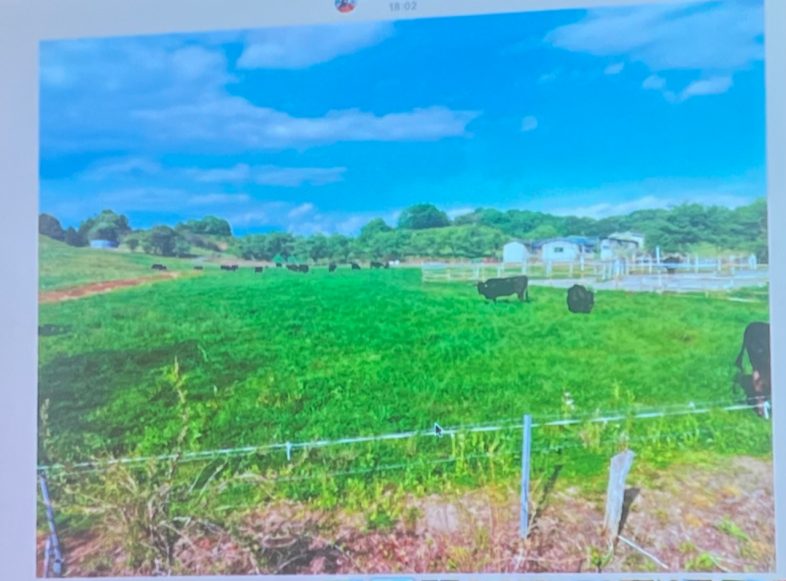

茂木さんは、夏の期間は大仙市営の協和放牧場に牛を預け、冬の期間は牛舎の中で買う「夏山冬里方式」を行っています。「夏山冬里」は岩手県の日本短角種で用いられる飼育方式ですが、黒毛和種は通年、牛舎内で飼うことが多く一般的ではありません。茂木さんは、雄牛も同時に放牧して一部の雌牛は本交させているので、里に降りる頃には雌牛たちは妊娠しているのですが、昨年の10月に山から帰ってきた「よしすぎ」は妊娠していませんでした。既に5回の分娩経験があるよしすぎは、若い雌牛に「更新」されることになり、このまま「廃牛」として屠畜されるのが普通です。

しかし、この牛に出会ってしまった田中さんは、このまま屠畜場に向かわせるのではなく、冬の間、濃厚飼料ではなく粗飼料を給与する経産牛肥育を行い自らが買い取ることを茂木さんに提案し「陽子牛」と名づけました。茂木さんは、黒毛和種の繁殖牛70頭あまりの家族経営。祖父の代より100%地元産粗飼料(乾草、イネホールクロップサイレージ)で飼育している農家さんです。田中さんの提案受け、陽子牛の粗飼料として地元の「あきたこまち」を稲WCS(whole Crop Silage=ホールクロップサイレージ=稲の穂も葉も茎も一緒に収穫し乳酸発酵で保存性と嗜好性と消化率を高めた飼料)を給与して肥育牛として仕上げることにしたのです。

この稲WCSを提供したのが、薪燃コーポレーションの代表取締役 柴田 興明さん。こうして、放牧地で牧草を食べ、冬季の6ヶ月間を牛舎の中で稲WCSを食べた「グラスフェッド」陽子牛が誕生しました。

4月20日に屠畜した陽子牛は、A2という予想通りの格付(肉質等級の2はともかく、90ヶ月齢の経産牛で歩留まり等級がAは立派。無駄な脂がないということですね)。

田中さんは、クラファンで資金調達&同志を求め、経産牛の活用と国産粗飼料給与の意義を広めることとし、見事に目標をクリア。「肉肉学会」だけでなく、様々なイベントを通して消費者にグラスフェッドや経産牛の価値を訴えています。地元の秋田の畜産関係者や消費者の反応も上々で、今後、陽子牛2号、3号…と継続したいと意気軒昂です。

肉肉学会は、CSA(Community-supported agriculture)を活動目標のひとつとしていますが、「陽子牛」は、まさにCSAとして定着していくことに期待しています。

柴田興明さんの挨拶[/caption]

「陽子牛」とは、肉肉学会の常連さんでもある田中陽子さんが秋田県大仙市の繁殖農家の茂木洋平さんに預けていた90ヶ月齢の黒毛和種経産牛です。

茂木さんは、夏の期間は大仙市営の協和放牧場に牛を預け、冬の期間は牛舎の中で買う「夏山冬里方式」を行っています。「夏山冬里」は岩手県の日本短角種で用いられる飼育方式ですが、黒毛和種は通年、牛舎内で飼うことが多く一般的ではありません。茂木さんは、雄牛も同時に放牧して一部の雌牛は本交させているので、里に降りる頃には雌牛たちは妊娠しているのですが、昨年の10月に山から帰ってきた「よしすぎ」は妊娠していませんでした。既に5回の分娩経験があるよしすぎは、若い雌牛に「更新」されることになり、このまま「廃牛」として屠畜されるのが普通です。

しかし、この牛に出会ってしまった田中さんは、このまま屠畜場に向かわせるのではなく、冬の間、濃厚飼料ではなく粗飼料を給与する経産牛肥育を行い自らが買い取ることを茂木さんに提案し「陽子牛」と名づけました。茂木さんは、黒毛和種の繁殖牛70頭あまりの家族経営。祖父の代より100%地元産粗飼料(乾草、イネホールクロップサイレージ)で飼育している農家さんです。田中さんの提案受け、陽子牛の粗飼料として地元の「あきたこまち」を稲WCS(whole Crop Silage=ホールクロップサイレージ=稲の穂も葉も茎も一緒に収穫し乳酸発酵で保存性と嗜好性と消化率を高めた飼料)を給与して肥育牛として仕上げることにしたのです。

この稲WCSを提供したのが、薪燃コーポレーションの代表取締役 柴田 興明さん。こうして、放牧地で牧草を食べ、冬季の6ヶ月間を牛舎の中で稲WCSを食べた「グラスフェッド」陽子牛が誕生しました。

4月20日に屠畜した陽子牛は、A2という予想通りの格付(肉質等級の2はともかく、90ヶ月齢の経産牛で歩留まり等級がAは立派。無駄な脂がないということですね)。

田中さんは、クラファンで資金調達&同志を求め、経産牛の活用と国産粗飼料給与の意義を広めることとし、見事に目標をクリア。「肉肉学会」だけでなく、様々なイベントを通して消費者にグラスフェッドや経産牛の価値を訴えています。地元の秋田の畜産関係者や消費者の反応も上々で、今後、陽子牛2号、3号…と継続したいと意気軒昂です。

肉肉学会は、CSA(Community-supported agriculture)を活動目標のひとつとしていますが、「陽子牛」は、まさにCSAとして定着していくことに期待しています。

「よしすぎ」の枝肉断面

「よしすぎ」の枝肉断面

「よしすぎ」が2022年5月〜10月に預けられていた大山市営協和放牧場

「よしすぎ」が2022年5月〜10月に預けられていた大山市営協和放牧場

サーロイン

サーロイン

本日のメニュー

〇 ナカニクコンビーフ 〇 シキンボ昆布締めとうるいのマリネ 〇 ランプ肉の低温調理 マッシュルームとベビーリーフのサラダ

〇 ランプ肉の低温調理 マッシュルームとベビーリーフのサラダ

〇 陽子牛ハンバーグ

〇 陽子牛ハンバーグ

〇 サーロインステーキ コシアブラのフリットと長いもソテー

〇 サーロインステーキ コシアブラのフリットと長いもソテー

〇 牛すじ煮込みごはん

〇 牛すじ煮込みごはん

参考文献

【備えない防災】フェーズフリーで普段から無意識に防災可能に

「フェーズフリー」という防災対策を知っていますか?

フェーズフリーとは、「日常生活から、無意識に災害に備えられること」です。

「備えない防災」と言われることもあります。

本記事では、そんなフェーズフリーに対する自治体での取り組み、個人での取り組み、そして教育現場でできるフェーズフリーの具体例をご紹介します。

みなさんもこの記事を参考にして、「いつも」の行動で、「もしも」に備えましょう。

「フェーズフリー」という防災対策を知っていますか?

フェーズフリーとは、「日常生活から、無意識に災害に備えられること」です。

「備えない防災」と言われることもあります。

本記事では、そんなフェーズフリーに対する自治体での取り組み、個人での取り組み、そして教育現場でできるフェーズフリーの具体例をご紹介します。

みなさんもこの記事を参考にして、「いつも」の行動で、「もしも」に備えましょう。

そもそもフェーズフリーってなに?

「フェーズフリー」とは、身のまわりにあるモノやサービスを、「日常時、非常時関係なく」どちらの場合でも役立てることができるという考え方をします。

日常時の段階(フェーズ)と非常時の段階(フェーズ)がない(フリー)ためフェーズフリーと呼ばれています。

しかし

「無意識に防災対策ができるってどういうこと?」

と感じた方もいるのではないでしょうか?

そこで、フェーズフリーの具体例をいくつかご紹介します。

「フェーズフリー」とは、身のまわりにあるモノやサービスを、「日常時、非常時関係なく」どちらの場合でも役立てることができるという考え方をします。

日常時の段階(フェーズ)と非常時の段階(フェーズ)がない(フリー)ためフェーズフリーと呼ばれています。

しかし

「無意識に防災対策ができるってどういうこと?」

と感じた方もいるのではないでしょうか?

そこで、フェーズフリーの具体例をいくつかご紹介します。

フェーズフリーの具体例

フェーズフリーは、建物や日々の何気ない習慣まで、いたるところで見つけることができます。

具体例として、次の3つの観点でフェーズフリーをそれぞれ見ていきましょう。

・施設のフェーズフリー具体例(3つ)

・個人のフェーズフリー具体例(4つ)

・教育現場のフェーズフリー具体例(1つ)

フェーズフリーは、建物や日々の何気ない習慣まで、いたるところで見つけることができます。

具体例として、次の3つの観点でフェーズフリーをそれぞれ見ていきましょう。

・施設のフェーズフリー具体例(3つ)

・個人のフェーズフリー具体例(4つ)

・教育現場のフェーズフリー具体例(1つ)

施設のフェーズフリー具体例3つ

まずは、施設単位でフェーズフリーになっている具体例を3つご紹介します。■バリクリーン(今治市クリーンセンター)

[caption id="attachment_4978" align="aligncenter" width="786"] 画像:バリクリーン(今治市クリーンセンター)公式サイト[/caption]

バリクリーン(今治市クリーンセンター)は、愛媛県今治市にあるゴミ処理施設です。

普段は地域の人が「活動や交流をする場」ですが、災害時は「避難所」として機能します。

「安全・安心で 人と地域と世代をつなぐ 今治市クリーンセンター」というコンセプトの施設です。

日常時は地域の人々が集う地域に開かれた場所として、スポーツに利用可能。

また、ごみ処理施設の運営会社が、市やNPOと連携してイベントを企画・実施しており、環境・防災に関する活動も行われています。

電気は常用・非常用兼用の発電機と、ごみの焼却熱を利用した発電で、普段は施設の電気代の削減に有効活用されているのが特徴です。

災害が起きてしまった際は、320人の方が避難可能なスペースを確保しています。

そして、災害備蓄品も主に以下のものを災害備蓄品として備蓄して万が一の際に備えているのが、バリクリーン(今治市クリーンセンター)です。

このように「日常時は地域の方が集る交流の場」になり、「災害時は避難所として地域の方を守る場」になるフェーズフリーの施設となっています。

【バリクリーンで備蓄している非常用品】

画像:バリクリーン(今治市クリーンセンター)公式サイト[/caption]

バリクリーン(今治市クリーンセンター)は、愛媛県今治市にあるゴミ処理施設です。

普段は地域の人が「活動や交流をする場」ですが、災害時は「避難所」として機能します。

「安全・安心で 人と地域と世代をつなぐ 今治市クリーンセンター」というコンセプトの施設です。

日常時は地域の人々が集う地域に開かれた場所として、スポーツに利用可能。

また、ごみ処理施設の運営会社が、市やNPOと連携してイベントを企画・実施しており、環境・防災に関する活動も行われています。

電気は常用・非常用兼用の発電機と、ごみの焼却熱を利用した発電で、普段は施設の電気代の削減に有効活用されているのが特徴です。

災害が起きてしまった際は、320人の方が避難可能なスペースを確保しています。

そして、災害備蓄品も主に以下のものを災害備蓄品として備蓄して万が一の際に備えているのが、バリクリーン(今治市クリーンセンター)です。

このように「日常時は地域の方が集る交流の場」になり、「災害時は避難所として地域の方を守る場」になるフェーズフリーの施設となっています。

【バリクリーンで備蓄している非常用品】

| 品目 | 数量 |

| 飲料水 | 4480本 |

| 備蓄米 | 90袋 |

| アルファ米 | 900個 |

| 簡易パーティション | 200個 |

| フェイスタオル | 320枚 |

| 毛布 | 320枚 |

| 除菌用品 | 100個 |

| ごみ袋 | 5000枚 |

| トイレットペーパー | 250ロール |

| マンホールトイレ | 5セット |

| 灯光器 | 10個 |

| コードリール | 20個 |

| 防水シート | 100枚 |

■レスキューホテル

[caption id="attachment_4979" align="aligncenter" width="786"] 画像:レスキューホテル公式サイト[/caption]

レスキューホテルは、ベットやユニットバスなどの宿泊機能が揃った、コンテナ型のホテルです。

普段は「ビジネスホテル」ですが、災害時はトラックでコンテナの客室ごと移動し、「感染者や被災者の宿泊施設」として機能します。

このレスキューホテルは、福岡県豊前市で第一号が設置されました。

2023年4月現在、北関東を中心に65拠点2,191室が配備されています(開業準備中を含む)

客室は、コンテナ1台を1客室で、ダブルルームとツインルームの2タイプから利用可能。

また、室内にはユニットバスとベッド以外にも、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、加湿空気清浄機が全室備え付けとなっています。

2020年4月26日には、長崎に停泊中のクルーズ船内の新型コロナウイルス感染拡大防止を目的で、日本国政府、長崎県、そしてクルーズ船会社から要請を受け、千葉県成田市と栃木県足利市から全50室を長崎へ移送され初回分として利用されたこともあります。

[caption id="attachment_4980" align="aligncenter" width="786"]

画像:レスキューホテル公式サイト[/caption]

レスキューホテルは、ベットやユニットバスなどの宿泊機能が揃った、コンテナ型のホテルです。

普段は「ビジネスホテル」ですが、災害時はトラックでコンテナの客室ごと移動し、「感染者や被災者の宿泊施設」として機能します。

このレスキューホテルは、福岡県豊前市で第一号が設置されました。

2023年4月現在、北関東を中心に65拠点2,191室が配備されています(開業準備中を含む)

客室は、コンテナ1台を1客室で、ダブルルームとツインルームの2タイプから利用可能。

また、室内にはユニットバスとベッド以外にも、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、加湿空気清浄機が全室備え付けとなっています。

2020年4月26日には、長崎に停泊中のクルーズ船内の新型コロナウイルス感染拡大防止を目的で、日本国政府、長崎県、そしてクルーズ船会社から要請を受け、千葉県成田市と栃木県足利市から全50室を長崎へ移送され初回分として利用されたこともあります。

[caption id="attachment_4980" align="aligncenter" width="786"] 画像:レスキューホテル公式サイト[/caption]

このようにレスキューホテルは、普段は「ビジネスホテル」、非常時は「感染者や被災者の宿泊施設」としてフェーズフリーに利用できる施設です。

画像:レスキューホテル公式サイト[/caption]

このようにレスキューホテルは、普段は「ビジネスホテル」、非常時は「感染者や被災者の宿泊施設」としてフェーズフリーに利用できる施設です。

■道の駅くるくる なると(徳島県鳴門市)

[caption id="attachment_4981" align="aligncenter" width="786"] 画像:道の駅くるくるなると公式サイト[/caption]

「道の駅くるくる なると」は、徳島県鳴門市にある道の駅(商業施設)です。

鳴門金時や蓮根をはじめとする地域特産品を販売するほか、新鮮な魚を味わえる飲食店などがそろっています。

また、フェーズフリーの行いとして、ここで販売されている商品は、非常時には避難者に提供されることになっています。

なまもの以外の食品は、在庫をあえて多めに置くことで、災害時に売り場にある食品で避難者の食事をまかなうよう工夫されているのです。

そのため、およそ1000人が、避難生活を3日間送れるだけの食料が備蓄されています。

また、施設自体の設計にもフェーズフリーを採用。

2階にある「屋上広場」は、災害時には避難スペースになります。

この「屋上広場」は車でも上がれるように設計されていて、お年寄りや足の不自由なかたでも避難ができる構造です。

もちろん普段はベンチや遊具もあり、休憩場所や子どもの遊び場にもなっています。

このように「道の駅くるくる なると」は、「普段は道の駅として地域の特産物を提供」していて、「非常時には地域のかたの食糧提供場所や避難スペース」になる施設です。

画像:道の駅くるくるなると公式サイト[/caption]

「道の駅くるくる なると」は、徳島県鳴門市にある道の駅(商業施設)です。

鳴門金時や蓮根をはじめとする地域特産品を販売するほか、新鮮な魚を味わえる飲食店などがそろっています。

また、フェーズフリーの行いとして、ここで販売されている商品は、非常時には避難者に提供されることになっています。

なまもの以外の食品は、在庫をあえて多めに置くことで、災害時に売り場にある食品で避難者の食事をまかなうよう工夫されているのです。

そのため、およそ1000人が、避難生活を3日間送れるだけの食料が備蓄されています。

また、施設自体の設計にもフェーズフリーを採用。

2階にある「屋上広場」は、災害時には避難スペースになります。

この「屋上広場」は車でも上がれるように設計されていて、お年寄りや足の不自由なかたでも避難ができる構造です。

もちろん普段はベンチや遊具もあり、休憩場所や子どもの遊び場にもなっています。

このように「道の駅くるくる なると」は、「普段は道の駅として地域の特産物を提供」していて、「非常時には地域のかたの食糧提供場所や避難スペース」になる施設です。

個人のフェーズフリー具体例4つ

次に個人でできるフェーズフリーの具体例をご紹介します。■モバイルバッテリーを持ち歩く

スマホの充電がなくなっても、いつでも充電ができるように、モバイルバッテリーを歩く人は多いのではないでしょうか? 実はこれもフェーズフリーの考え方が取り入れられています。 スマートフォンは災害時の連絡手段や情報収集、懐中電灯としても使用できる機械です。 そのスマートフォンの充電ができるように、モバイルバッテリーを常に持ち歩いていることで、災害時に停電になってしまったときにも対応できます。 見出し4: ビニール袋や、撥水性のあるマイバッグを持ち歩く ビニール袋や、撥水性のあるマイバックは普段は買い物袋になりますが、災害時には水を運ぶためのバケツとして利用できます。 飲料水として備蓄しておくべき水の量は、1人1日3リットルと言われています。 しかし、「水を飲む」以外にも水を利用する場面はたくさんありますよね。 東京都 水道局によると、家庭で1人が1日に使う水の量は、平均214リットル(令和元年度)程度。 そのため、思っているよりも多くの水を、避難所生活でも使用することになるでしょう。 避難所生活では、給水地点まで行って水を確保する必要があるため、バケツなどの容器があると便利です。 撥水性のあるトートバックやビニール袋はそういった、「水や荷物を運ばなければならない」ときに利用できます。■常備薬を持っておく

偏頭痛になりやすいかたや、車酔いしやすいかたなどは常に薬を持ち歩いている方も多いのではないでしょうか? 災害時は特に物資や生活環境にも制限があり、日常生活より体調不良に対応するのが難しくなります。 そんなときに常備薬を持っておくと救急薬として役立ちます。 効果や副作用、体に合うかよってケースバイケースですが、災害時は水も不足するため、水無しで服用できるものが良いでしょう。■お菓子や水、レトルト食材をある程度ストックしておく

非常食ではなく、普段から食べるお菓子や水、レトルト食材を必要分より少し多めに買っておくことで、常に家に食料が備蓄されている状態(ローリングストックといいます)にしておくのもフェーズフリーの考え方です。 古いものから食べていき、新しいものはまた少し多めに買って、常に食料が家にある状態にしましょう。 なるべく火や水を使わない、お菓子や缶詰、飲み物などがローリングストックとしておすすめ。 もし災害が発生したときも、ローリングストックしておいた食糧を食べることができます。教育現場のフェーズフリー具体例1つ

学校教育では、さまざまな場面でフェーズフリーの対策が可能です。 例えば次のような教育が、災害時の児童の行動に役に立ちます。 ・係 / 給食当番・掃除 →係の仕事に責任を持ったり、友達と協力することによって、ルールの意識や生活の規律を身につける →災害時にも生活規律を守ったり、周囲の人々と協力して生活ができる ・日常の手洗い / うがい →災害時の感染予防につながる ・国語の授業 →「念には念を入れる」、「備えあれば憂い無し」といった慣用句の例として災害時の対策を紹介することで、言葉の意味だけでなく、災害時のイメージや、すべき行動も知ってもらう ・社会科の授業 →まち探検で、洪水の危険箇所や避難場所などを知る また、どうしてその場所が洪水の危険箇所なのか、避難場所にしていされているのかを地理の授業で取り上げると、児童の理解がより深くなる →災害時に危険箇所を避けながら避難所に避難できる ・算数の授業 →津波の速さと、人間が走る速さを用いた問題を盛り込む →津波がいかに早いのかということ問題を解くことで、より強く実感イメージしてもらう →災害時もいち早く、高台や安全な場所に避難することができる ・理科の授業 →地震や台風、火災や洪水のメカニズムを、自分達の地域や他の地域を実例にあげて授業を行う →自然災害の恐ろしさやメカニズムを、より身近にイメージしてもらうことで、災害時の素早い避難につなげる →メカニズムを知っていることで、適切な避難行動がとれる(火災が起きたときは鼻や口をハンカチでおおう、自信が起きた際は机のしたに潜ったり、液状化する地域であれば、地盤がしっかりしているところに避難するなど) ・生活科の授業 →ものを使わない遊びをしたり、ゲームを自分達で考える授業をする(伝言ゲームやハンカチ落とし、花いちもんめ、フルーツバスケットなど) →避難所でも楽しく過ごせるようになる →児童の、避難所生活のストレスを緩和できる ・音楽の授業 →音楽の授業で「赤とんぼ」、「ふるさと」などの老若男女問わず知っている歌を合唱する →災害時、ストレスのたまる環境下でみんなで合唱ができるので、勇気付けられたり、歌を通して心を年齢問わず心を通わすことができる ・図画工作・美術・技術の授業 →フェーズフリーやユニバーサルデザインについて学ぶ →災害時に体が自由に動かせなくなった場合を想像して、創作物を作る工夫ができる →災害時に身の回りにある資材で、道具を創作したり表現したりする力がつく ・家庭科の授業 →買い物の順序や食材の特徴を理解する。その際にローリングストックの考え方も学ぶ →日常生活の食料で、災害時にも食べられるものを知っておく →火や電気を使わない調理方法や、ラップを使って食材を汚さないように調理する方法を学び被災時にも活かせる ・保健・体育の授業 →様々な運動に取り組み、体力の向上をはかるとともに、自分の体力を知る →避難行動で必要な体力をつけておく →けがの手当てを学んでおくことで、応急処置ができる ・英語・外国語の授業 →外国語を学んでおくことで、日本語がわからない被災者ともコミュニケーションがとれ、一緒に避難ができる →避難所でも協力して生活することができる ・総合的な授業 →学習のテーマを「防災」や「災害」に設定する →実際に災害が起きたときの避難所運営や避難方法、情報収集方法を学んで、対応できるようにしておく ※総合的な授業の実例として、鳴門市第二中学校1年生の授業では、防災ワークショップで、生徒たちが避難所運営体験を実施。 「避難所で自分たちができること」を考えられる力をつける授業が行われました。 出典:令和2年文部科学省委託 「学校安全支援事業」PHASE FREE CONSEPT & GUIDEBOOK for SCHOOL よりフェーズフリーの商品

次に、家庭で普段から使用できるフェーズフリーの商品をご紹介します。 例として、以下のような9つのものが、フェーズフリーの商品と言えるでしょう。- 1. スマートフォン

- 2. モバイルバッテリー

- 3. 付箋

- 4. ラジオ

- 5. インスタント食材

- 6. リュック・マイバック

- 7. 風呂敷

- 8. アロマキャンドル、ライター

- 9. 常備薬

- 10. レトルト食材、水

(1)スマートフォン

スマートフォンは、災害時の情報収集や伝達の手段として、とても役に立ちます。 総務省の「平成29年版 情報通信白書」調査結果で、実際に被災した地域で、情報伝達や情報収集に役に立った手段は下記の表の結果になりました。 [caption id="attachment_4982" align="aligncenter" width="786"] 画像:総務省の「平成29年版 情報通信白書」[/caption]

ちなみに表の項目は、それぞれ次の意味をあらわしています。

画像:総務省の「平成29年版 情報通信白書」[/caption]

ちなみに表の項目は、それぞれ次の意味をあらわしています。

|

(2)モバイルバッテリー

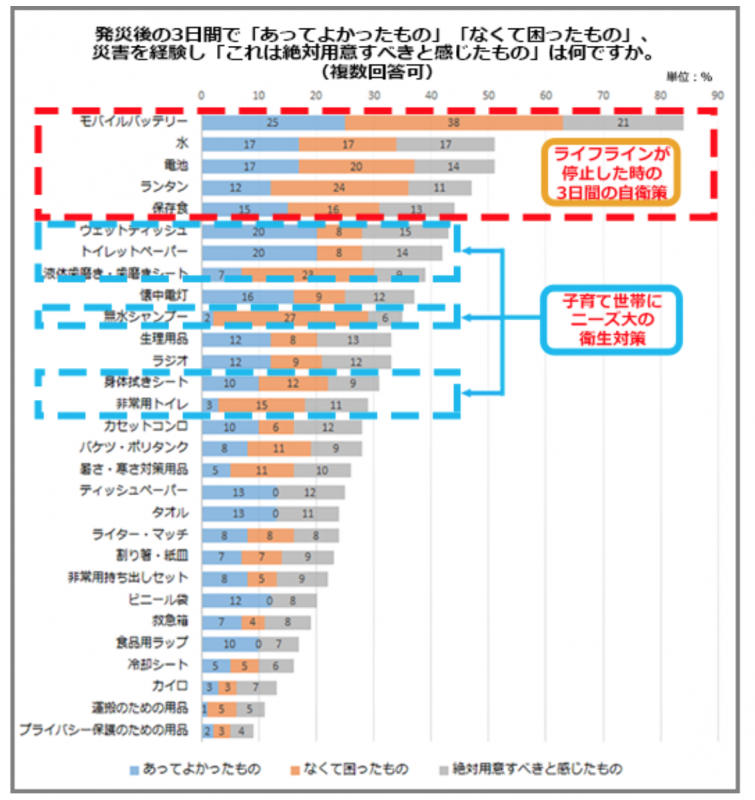

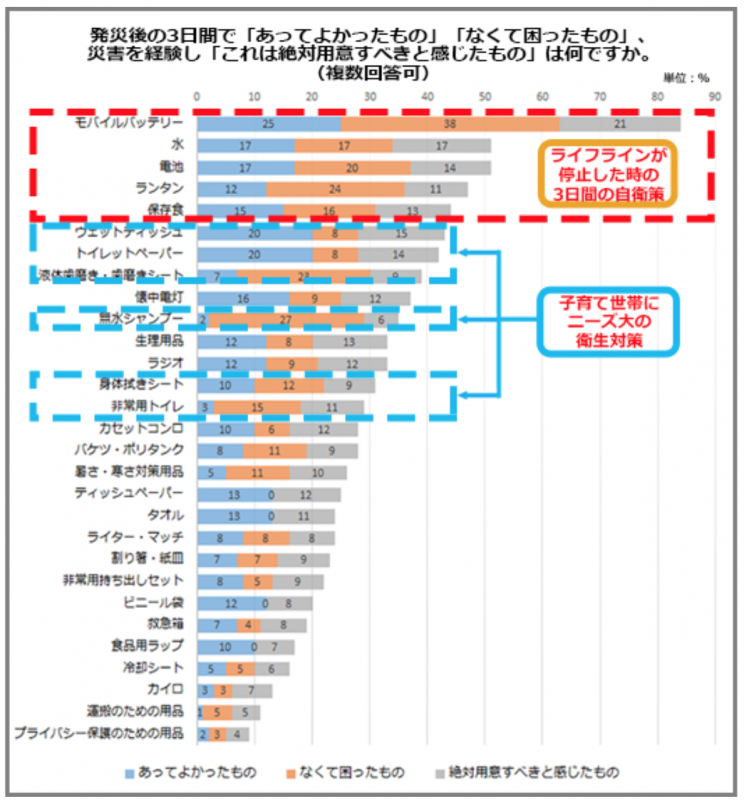

前述したとおり、スマートフォンは災害時の情報収集や情報伝達にとても役に立ちます。 しかし、電池がなければ使うことができません。 そのため、モバイルバッテリーの備えが重要です。 実際の災害を経験したかたのアンケートで、発災後の3日間で「あってよかったもの」、「なくて困ったもの」、「これは絶対用意すべきと感じたもの」は「モバイルバッテリー」と回答した人がなんと81%を占めています。 (出典:DCMホールディングス株式会社が実施「2018年自然災害被災者に聞いた、防災についてのアンケート」) [caption id="attachment_4983" align="aligncenter" width="755"] 画像:DCMホールディングス株式会社が実施「2018年自然災害被災者に聞いた、防災についてのアンケート」[/caption]

さらにモバイルバッテリーは旅行や通勤、通学の際などの通常時にも非常に便利です。

そのため、一度購入を検討しても良いでしょう。

ちなみに、モバイルバッテリーを購入する際は、4回ほど充電ができる「20,000mAhの容量のもの」がおすすめです。

画像:DCMホールディングス株式会社が実施「2018年自然災害被災者に聞いた、防災についてのアンケート」[/caption]

さらにモバイルバッテリーは旅行や通勤、通学の際などの通常時にも非常に便利です。

そのため、一度購入を検討しても良いでしょう。

ちなみに、モバイルバッテリーを購入する際は、4回ほど充電ができる「20,000mAhの容量のもの」がおすすめです。

(3)ふせん・油性ペン

ふせんは普段、職場や学校などで、メモがわりに使いますよね。 このふせんが災害時にも役立つことがあります。 たとえば、地震などの災害時には、ふせんを使って情報収集や安否確認、伝言ができます。 また、危険箇所などのサインとしてふせんを使用するのも効果的です。 しかし、無関係な情報や誤情報が広まることがあるため、情報源には十分注意しましょう。 誤情報や伝達ミスを防ぐためにも、家族や同僚・友人のあいだで、あらかじめ合言葉などを作っておくと良いでしょう。 また、油性ペンもふせんとセットで持っておくのもおすすめです。 油性ペンだと水で濡れている箇所にも、コンクリートにも書くことができ、ふせんに書いてある情報も消えずにしっかり残ります。(4)ラジオ

ラジオは、普段から音楽やトーク番組を楽しむために運転中や通勤、通学中に聞いている方も多いのではないでしょうか? そんなラジオですが、災害時は、携帯電話やインターネットなどの通信機器が通じなくなった場合に非常に役立ちます。 ラジオは、電池や手回し式のものであれば、電気は必要ないため、停電や電力不足にも強く、また持ち運びも簡単です。 音声だけで情報が得られるため、画面を見る必要がなく、走って避難していたり、車で避難しているときでもリアルタイムで情報が得られるのが特徴。 しかし、災害時は誤った情報や憶測が広まることがあるため、災害対策本部などの信頼できる情報源から情報を仕入れることが注意点です。 とはいえ、「正直ラジオを使ったことがない…」という方もいるのではないでしょうか? 普段からも楽しめるトーク番組が豊富にあるので、ラジオの操作に慣れるためにも一度ラジオの視聴もしてみると良いでしょう。(5)インスタント食材

インスタント食品は、料理をする時間や体力がないときでも食べられるように、普段でも買うことがあるのではないでしょうか? 災害時に必要な水と一緒に、簡単に調理できるため非常に便利です。 ですが被災地においては、水道が止まったり、ガスが使えなくなったりする場合があります。 このような状況下でも食事が取れるよう、水と火を使わずに食べられるゼリータイプのものや、プロテインバーといった食品が非常に役立ちます。 また、インスタント食品の代表であるカップ麺やカップスープは豊富な種類があります。 普段から食べ慣れているものを保管しておけば、災害時にも自分の好みに合った味付けの食事ができるでしょう。 また、保存期間が長い製品も多くありますので、日常的にも、災害などの非常時にも対応が可能です。(6)リュック、マイバック

リュックやマイバッグは、普段から持ち歩いているものであり、非常時にも役立つフェーズフリーの防災アイテムです。 災害時には、水や非常食、ラジオ、懐中電灯、マスク、着替えなどの備蓄品を持ち歩くことになります。 しかし、これらをすべて手に持って避難するのは困難。 そこで、リュックやマイバッグを活用すると、家から持ち出したいものをまとめて収納できます。 また、災害時には交通機関が混乱し、自動車や公共交通機関が使えなくなることもしばしばあります。 そうなると、徒歩での避難が必要です。 このような場合には、リュックやマイバッグに身の回り品や必要なものを詰め込み、両手が塞がることなく移動できると良いでしょう。 さらに、避難所での生活でもリュックやマイバッグは活躍します。 災害時、避難所での生活が長期化するため着替えやタオル、歯ブラシなどの身の回り品を収納しておくことで、過ごしやすくなります。 このように、リュックやマイバッグは、普段から持ち歩くものでありながら、非常時にも役立つフェーズフリーの防災アイテムです。 普段から必要なものをまとめて収納しておくことで、災害時に備えることができます。(7)風呂敷

風呂敷は、日本の伝統的な包装布であり、非常に多目的なアイテムです。 風呂敷は、使っていないときはたたんで大判ハンカチのように持ち運びができ、様々な形やサイズに折っていろんな用途で使えます。 そのため、風呂敷は防災対策としても使用可能です。 例えば、災害時、地震や洪水などで水道が使用できなくなる場合がありますが、そのような状況では、風呂敷を袋のようにして水や食材を運ぶことができます。 また、風呂敷はシートやブランケットの代用としても使えます。 地震などで家屋が倒壊した場合、避難所に指定されている体育館などで過ごす必要があります。 その際には、風呂敷をブランケット代わりに使って暖を取ることもできるでしょう。 加えて、災害発生時にけがをした場合、風呂敷を使用して応急処置が可能です。 例えば止血の際に腕を縛ったり、腕を骨折した際の固定の処置にも対応できます。 このように、風呂敷は非常に汎用性が高く、防災対策にも役立つアイテムです。 普段使いができるかわいいデザインも多いので、普段の買い物などでも風呂敷を使い、非常時にも応用できるようにしましょう。(8)アロマキャンドル、ライター

アロマキャンドルは普段、お風呂や寝る前など、リラックスしたいときに使う人も多いのではないでしょうか? そんなアロマキャンドルは、防災対策にも役立ちます。 通常のキャンドルと同様に、災害時に停電などで電気が使えなくなったときにも使用可能。 さらに、アロマキャンドルは香りを発するため、気分をリラックスさせてくれます。 これは災害時の特にストレスがかかる状況で、精神状態を安定させるためにとても有効です。 ただし香りは人によって好みがわかれるため、使用するときは注意してください。 またキャンドルを使用している方なら、ライターも持っているのではないでしょうか? 災害時に火を使う必要がある場合に非常に役立ちます。 例えば、家屋が倒壊してしまい野外で過ごさなくなった場合、暖を取ったり調理をするために火を起こさなければなりません。 そんなときにライターがあれば、火が簡単に起こせます。 また、煙をあげることで自分の居場所をしめし、救助を求めることも可能です。 ライター自体も小さいので、緊急時でもすぐに持ち出すことができます。 しかし、災害直後はガス漏れの可能性も高く、最悪の場合爆発や火災などの2次災害にも繋がるので周囲の状況を確認してからライターを使うようにしましょう。(9)常備薬

前章でも述べましたが、常備薬は災害時にも大きな助けになります。 災害によって起こる病気には、段階ごとにさまざまです。 例えば災害直後は、災害による直接的なけがが多いです。 そして、次に避難所生活でのインフルエンザやノロウイルスなどの感染症のリスクがあります。 さらに避難所生活が長引くと、運動不足やストレス、不眠、偏った食事などが原因で体調や持病の悪化が起こる可能性が高くなります。 このように、災害が起きた時系列で、発生する病気が異なりますが、常備薬が対応できることも多いでしょう。 例えば、いつも持っている頭痛薬や解熱剤、アレルギー用の常備薬、ビタミン剤、かかりつけのお医者さんから処方されている薬などで、病気への処置ができます。 災害が起きるといつものように医療サービスが受けられなくなるため、常備薬が役立つことがあるでしょう。(10)レトルト食材、水

パックのレトルト食材は、おつまみやおやつとして家庭に少し置いておくという方はローリングストックを無意識にしている方と言えます。 レトルト食品は、保存や調理が簡単、かつ長期間保存が可能なため、災害時には非常に便利です。 また、多種多様な種類があり、栄養バランスを考えた食品もあるため、食事面での不安も軽減できます。 一方、水やウォーターサーバーは常に家庭にあるという方も多いのではないでしょうか? 水は人間が生きる上で必要不可欠なものです。 飲み水だけでも1人1日3リットルは必要と言われています。 非常時には断水して、水道水が使えない可能性も高いので、常に家に水がある家庭ではフェーズフリーに防災対策ができているのです。 レトルト食材はできるだけ、水を使わないものを選ぶと災害時に水を消費しないですみますよ!フェーズフリーにもなる!格之進の「門崎熟成肉カレー」&「缶詰ハンバーグ(ハンバーグオイル漬)」

格之進の「門崎熟成肉カレー」&「缶詰ハンバーグ(ハンバーグオイル漬)」はフェーズフリーの常備食としてもおすすめです。

(1)格之進の「門崎熟成肉カレー」

格之進の「門崎熟成肉カレー」&「缶詰ハンバーグ(ハンバーグオイル漬)」はフェーズフリーの常備食としてもおすすめです。

(1)格之進の「門崎熟成肉カレー」

格之進 門崎熟成肉カレーは、格之進オンラインストアで「初」となる常温で保存できるレトルトパウチ食品。

カレー用に厳選した門崎熟成肉(黒毛和牛)の挽肉を、内容量の30%も使用しています。

さらに、熟成肉を更においしく食べるために新開発した調味料「牛醤」を隠し味にしていて、まろやかコクのスパイスの中に、美味しい肉の旨味をしっとりと感じられる、まさに超贅沢コク旨カレーです。

肉の旨味、野菜の甘味、スパイスの香りのバランスがとても良いので、老若男女楽しめる味わいになっているところも大きな特徴。

格之進 門崎熟成肉カレーは、格之進オンラインストアで「初」となる常温で保存できるレトルトパウチ食品。

カレー用に厳選した門崎熟成肉(黒毛和牛)の挽肉を、内容量の30%も使用しています。

さらに、熟成肉を更においしく食べるために新開発した調味料「牛醤」を隠し味にしていて、まろやかコクのスパイスの中に、美味しい肉の旨味をしっとりと感じられる、まさに超贅沢コク旨カレーです。

肉の旨味、野菜の甘味、スパイスの香りのバランスがとても良いので、老若男女楽しめる味わいになっているところも大きな特徴。

カレーといえば定番の食べ方、ご飯にかけてに召し上がっていただくのももちろんおすすめですが、次のような楽しみ方もできます。

・パンやクラッカーにつけて、ワインのお供として、より食事のひとときを華やかに

・ハンバーグやうどんにかけてアレンジし、ワンランク上のハンバーグカレーやカレーうどんに

贈り物にはもちろん、なにかあった際の非常食にもなるので「プレゼント」という意味合いだけでなく、「万が一の助け」にもなります。

大切な相手、いつもお世話になっているあの方、そして自分へのご褒美にもぴったりです。

(2)格之進の「缶詰ハンバーグ(ハンバーグオイル漬)」

カレーといえば定番の食べ方、ご飯にかけてに召し上がっていただくのももちろんおすすめですが、次のような楽しみ方もできます。

・パンやクラッカーにつけて、ワインのお供として、より食事のひとときを華やかに

・ハンバーグやうどんにかけてアレンジし、ワンランク上のハンバーグカレーやカレーうどんに

贈り物にはもちろん、なにかあった際の非常食にもなるので「プレゼント」という意味合いだけでなく、「万が一の助け」にもなります。

大切な相手、いつもお世話になっているあの方、そして自分へのご褒美にもぴったりです。

(2)格之進の「缶詰ハンバーグ(ハンバーグオイル漬)」

この「缶詰ハンバーグ(ハンバーグオイル漬)」は「常温」かつ「長期保存が可能」なハンバーグです。

保存可能期間は3年間。もちろん美味しさにもとことんこだわっています。

焼き目が少しだけついた状態で、ひまわり油とハンバーグを缶詰にいれフタをしたのち、再度加熱して通常とは違う製法で作り上げています。

そうすると、ハンバーグを焼いているときに出てくる旨味たっぷりの焼き汁が、ひまわり油に溶け出し、混ざり合って、香り高い香味油になるのです。

ハンバーグ自体を美味しくいただくのはもちろん、この香味油も、アヒージョなどのアレンジして、パンにつけるなどまた違った楽しみ方もできます。

そのため、アウトドアキャンプやグランピングなどのシーンにも最適です。

また、120度という高温、かつ缶詰の中で焼き上げられているため通常のハンバーグではあり得ない圧力が肉にかかってるのが特徴。

その圧力に合わせた、「白金豚」(岩手県のブランド豚)と「岩手県産牛肉」の最適なブレンドを追求し、3年がかりで実現しました。

この「缶詰ハンバーグ(ハンバーグオイル漬)」は「常温」かつ「長期保存が可能」なハンバーグです。

保存可能期間は3年間。もちろん美味しさにもとことんこだわっています。

焼き目が少しだけついた状態で、ひまわり油とハンバーグを缶詰にいれフタをしたのち、再度加熱して通常とは違う製法で作り上げています。

そうすると、ハンバーグを焼いているときに出てくる旨味たっぷりの焼き汁が、ひまわり油に溶け出し、混ざり合って、香り高い香味油になるのです。

ハンバーグ自体を美味しくいただくのはもちろん、この香味油も、アヒージョなどのアレンジして、パンにつけるなどまた違った楽しみ方もできます。

そのため、アウトドアキャンプやグランピングなどのシーンにも最適です。

また、120度という高温、かつ缶詰の中で焼き上げられているため通常のハンバーグではあり得ない圧力が肉にかかってるのが特徴。

その圧力に合わせた、「白金豚」(岩手県のブランド豚)と「岩手県産牛肉」の最適なブレンドを追求し、3年がかりで実現しました。

そうして、箸で切り分けられる程のちょうど良い「弾力」と「歯ごたえ」、そして「旨味」のバランスが取れた「缶詰ハンバーグ(ハンバーグオイル漬)」が出来上がりました。

缶詰をあければすぐに食べられるので加熱する必要はなく、非常食にも適していますし、加熱をすればより美味しくお召し上がりいただけます。

「缶詰の美味しいハンバーグ」、ユニークな贈り物にもぴったりの一品。

また、キャンプやバーベキューなどの外でご飯を食べるときにもおすすめです。

そうして、箸で切り分けられる程のちょうど良い「弾力」と「歯ごたえ」、そして「旨味」のバランスが取れた「缶詰ハンバーグ(ハンバーグオイル漬)」が出来上がりました。

缶詰をあければすぐに食べられるので加熱する必要はなく、非常食にも適していますし、加熱をすればより美味しくお召し上がりいただけます。

「缶詰の美味しいハンバーグ」、ユニークな贈り物にもぴったりの一品。

また、キャンプやバーベキューなどの外でご飯を食べるときにもおすすめです。

まとめ: 日常的に使っているものを、災害時の利用目線で見てみましょう

本記事では、日常的に使っているもので、防災対策ができる「フェーズフリー」の事例をいくつかご紹介しました。

家庭でも、教育現場でも、職場でも常日頃からフェーズフリーに防犯できている場面はさまざまです。

しかし、「防犯対策」という観点で一度考えることがなければ、非常時にフェーズフリーのものや建物を生かすことは難しくなってしまいます。

そのため、一度身の回りにある「モノ」や「コト」が防災にどう活用できるのかを一度考えてみると良いでしょう。

また、災害が発生したときにどんな被害が出るのかをイメージしておくのも重要です。

災害による被害をイメージすることで、どんなものがどういうときに役に立つのかを考えられるようになりますよ。

ぜひこの記事を参考に、「備えない防災」をしてみましょう。

本記事では、日常的に使っているもので、防災対策ができる「フェーズフリー」の事例をいくつかご紹介しました。

家庭でも、教育現場でも、職場でも常日頃からフェーズフリーに防犯できている場面はさまざまです。

しかし、「防犯対策」という観点で一度考えることがなければ、非常時にフェーズフリーのものや建物を生かすことは難しくなってしまいます。

そのため、一度身の回りにある「モノ」や「コト」が防災にどう活用できるのかを一度考えてみると良いでしょう。

また、災害が発生したときにどんな被害が出るのかをイメージしておくのも重要です。

災害による被害をイメージすることで、どんなものがどういうときに役に立つのかを考えられるようになりますよ。

ぜひこの記事を参考に、「備えない防災」をしてみましょう。 黒毛和牛経産牛放牧タイエット熟成仕上げ 〜真逆の発想 究極の赤身肉 鏡山牧場〜

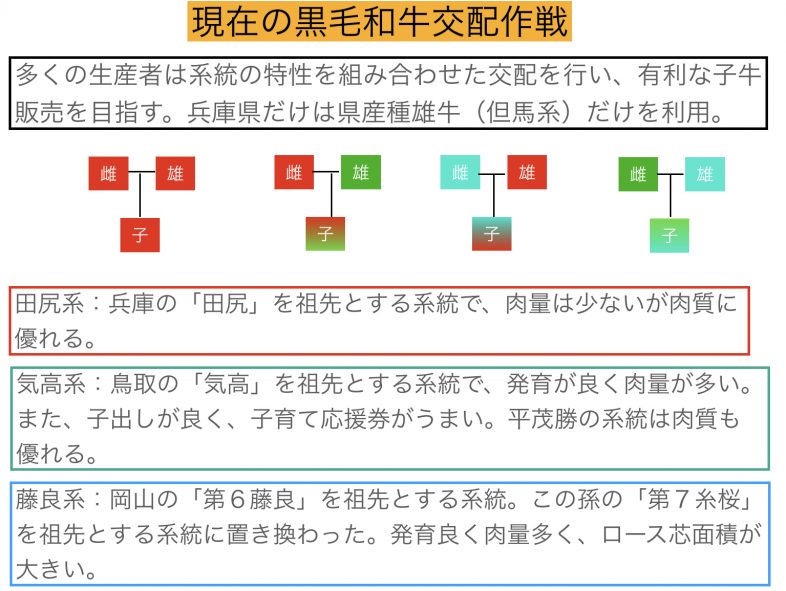

満席御礼の今回のテーマは、「黒毛和牛経産牛放牧タイエット熟成仕上げ〜真逆の発想究極の赤身肉鏡山牧場〜」として、第36回肉肉学会で取り上げ、昨年末の肉肉忘年会でもリクエスト1位を獲得した、宮崎県延岡市鏡山牧場の「八崎牛」です。「八崎牛」というブランド名を全面に打ち出したところに、鏡山牧場代表・八崎秀則さんの決意と自信を感じました。今日は、鏡山牧場のスタッフ4名もご一緒で、従業員の方を「八崎牛を食べてくれる方々と触れることで学びを得させたい」という八崎さんの思いも素敵です。なんで多くの従業員が一斉に牧場を離れることができるのか。八崎さんのお話しにあるように鏡山牧場の牧場仕事には、普通の牧場にはない「農閑期」があるからです。 まずは八崎さんのお話しから。 [caption id="attachment_4953" align="aligncenter" width="786"] 八崎秀則代表のプレゼン[/caption]

[caption id="attachment_4952" align="aligncenter" width="786"]

八崎秀則代表のプレゼン[/caption]

[caption id="attachment_4952" align="aligncenter" width="786"] 千葉さんの挨拶[/caption]

「いろいろ試行錯誤して最初のやり方から変わった。今日現在牛が2頭しか残ってない。冬の間は牧草がないので、牛は残さず牛肉の加工などの作業に従事している。また、かつては、ハラミの牛を導入して、生まれた子牛は育成後、販売し、分娩後の経産牛を放牧肥育していた。子牛販売で回転を早め収入を得る必要があったからだが、今は子牛の出産、育成という仕事はない。このため、経産牛を導入する前は牧場の作業は融通がきくので、従業員たちを1泊2日で連れてくることができた。

牛を2頭残しているのは、これから新たに導入する牛の「放牧ガイド」役として。牛は生まれながらに放牧で生きる技術を身につけている訳ではなく、群れのリーダーから生きる技術を学ぶ。牛舎で育ってきた導入牛をリードするのが、残している2頭。この2頭に「放牧で生きる技術」を学んだ牛を、新たに導入した牛につけることで、どんどん放牧可能な牛が増えることになる。京都大学などと共同でGPSを付けた放牧牛の行動研究をしたが、かなり習慣的な行動をしていることに驚いた。

[caption id="attachment_4954" align="aligncenter" width="786"]

千葉さんの挨拶[/caption]

「いろいろ試行錯誤して最初のやり方から変わった。今日現在牛が2頭しか残ってない。冬の間は牧草がないので、牛は残さず牛肉の加工などの作業に従事している。また、かつては、ハラミの牛を導入して、生まれた子牛は育成後、販売し、分娩後の経産牛を放牧肥育していた。子牛販売で回転を早め収入を得る必要があったからだが、今は子牛の出産、育成という仕事はない。このため、経産牛を導入する前は牧場の作業は融通がきくので、従業員たちを1泊2日で連れてくることができた。

牛を2頭残しているのは、これから新たに導入する牛の「放牧ガイド」役として。牛は生まれながらに放牧で生きる技術を身につけている訳ではなく、群れのリーダーから生きる技術を学ぶ。牛舎で育ってきた導入牛をリードするのが、残している2頭。この2頭に「放牧で生きる技術」を学んだ牛を、新たに導入した牛につけることで、どんどん放牧可能な牛が増えることになる。京都大学などと共同でGPSを付けた放牧牛の行動研究をしたが、かなり習慣的な行動をしていることに驚いた。

[caption id="attachment_4954" align="aligncenter" width="786"] 脂・肉トリオ[/caption]

現在は妊娠していない経産牛のみ導入し、「放牧肥育」するが、「肥育」という名の下に牛が痩せていくことに気がついた。しかし、導入したら放牧というラインは崩したくない。

導入する経産牛はマチマチ。種が付かないので売られる若い牛もいれば、8産くらいの牛もいる。今日の牛も27カ月齢から104カ月齢まで幅広い。

導入したら放牧し、草がなくなる秋以降、全頭出荷してしまう。この方式に転換してから2年目になる。たくさん失敗し、借金も重ねてきたが、この方式で行くしかないと思っている。

子牛の分娩・育成までしていたら365日休む間もないことになる。その頃は「周年放牧」として草のない冬も外に出していたが、いわば「無理やり放牧」。「自然放牧」と称していたが、実は不自然なのだと気がついた。素人だったので太ると思って放牧していたが太らなかった。肉になってもロースとヒレしか売れない。残った肉は持って帰るということになった。いっそのこと「一頭まるごとミンチ」にして売ろうかと思ったほど、牛の飼い方も売り方も知らなかった。

現在は牛舎での濃厚飼料はやらない。幼稚園児が描くような(緑の牧草地に牛がいる)飼い方をしたい。健康な、しあわせな牛でないと美味しい牛肉にならないと思う。

放牧することにより、600?で仕入れた牛は540?にまで体重が減る。これがダイエット。更に肉を熟成することで肉の中の自由水が減り肉の重量が1割以上減る。肉を増やすことが牛飼い仕事のはずなのに、肉を減らすことで旨みを増していく、そんな肉作りになっている。」

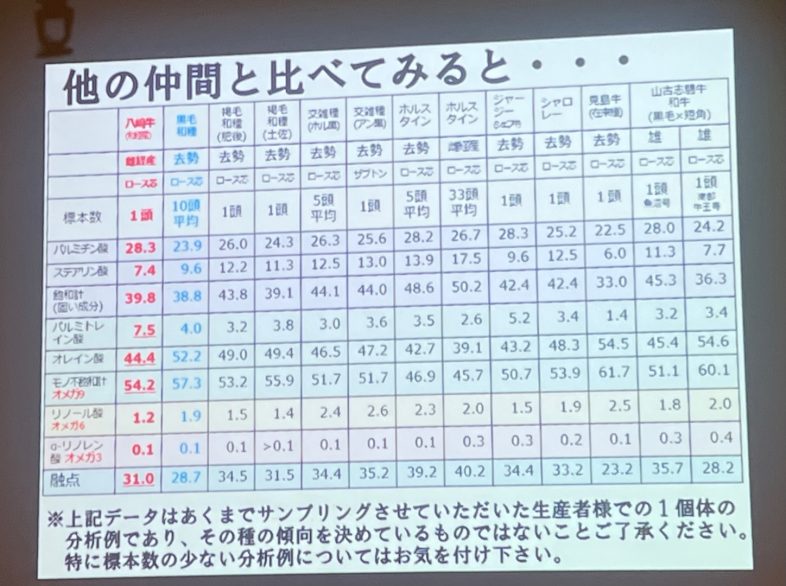

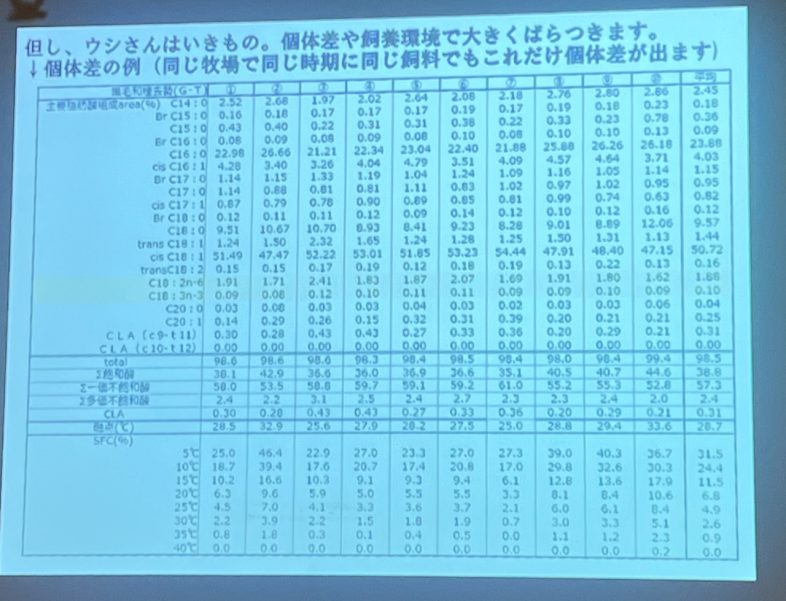

経産牛については、肉肉学会でも様々な生産者さんと品種で取り上げてきており、その美味しさは認知されてきていると思います。課題は、個体差の大きいこと。

今日のお肉も、サーロイン104ヵ月齢 メス

ランプ・イチボ 27ヵ月齢メス

バラ 72ヵ月齢メス

スネ 102力月齡メス

と月齢はバラバラだし、「27ヵ月齢」は種が付かなかった未経産牛で、他は経産牛です。

それにそれぞれ、以前飼っていた農家の飼育方法も異なるのだから肉質や枝肉重量にも差があるのは無理もない。牧場スタッフの方からは、意識して導入しているか分からないけど「但馬系」の牛は放牧に向いていて肉質も良くなるのだと思うとのこと。

なので、こうした牛を扱うシェフの方には「ジビエ」的な感覚で、肉に合わせた調理をしていただくことになり、一流の技術が求められることになる。たぶん、欧州の牛肉に最も近い和牛でしょう。

[caption id="attachment_4957" align="aligncenter" width="786"]

脂・肉トリオ[/caption]

現在は妊娠していない経産牛のみ導入し、「放牧肥育」するが、「肥育」という名の下に牛が痩せていくことに気がついた。しかし、導入したら放牧というラインは崩したくない。

導入する経産牛はマチマチ。種が付かないので売られる若い牛もいれば、8産くらいの牛もいる。今日の牛も27カ月齢から104カ月齢まで幅広い。

導入したら放牧し、草がなくなる秋以降、全頭出荷してしまう。この方式に転換してから2年目になる。たくさん失敗し、借金も重ねてきたが、この方式で行くしかないと思っている。

子牛の分娩・育成までしていたら365日休む間もないことになる。その頃は「周年放牧」として草のない冬も外に出していたが、いわば「無理やり放牧」。「自然放牧」と称していたが、実は不自然なのだと気がついた。素人だったので太ると思って放牧していたが太らなかった。肉になってもロースとヒレしか売れない。残った肉は持って帰るということになった。いっそのこと「一頭まるごとミンチ」にして売ろうかと思ったほど、牛の飼い方も売り方も知らなかった。

現在は牛舎での濃厚飼料はやらない。幼稚園児が描くような(緑の牧草地に牛がいる)飼い方をしたい。健康な、しあわせな牛でないと美味しい牛肉にならないと思う。

放牧することにより、600?で仕入れた牛は540?にまで体重が減る。これがダイエット。更に肉を熟成することで肉の中の自由水が減り肉の重量が1割以上減る。肉を増やすことが牛飼い仕事のはずなのに、肉を減らすことで旨みを増していく、そんな肉作りになっている。」

経産牛については、肉肉学会でも様々な生産者さんと品種で取り上げてきており、その美味しさは認知されてきていると思います。課題は、個体差の大きいこと。

今日のお肉も、サーロイン104ヵ月齢 メス

ランプ・イチボ 27ヵ月齢メス

バラ 72ヵ月齢メス

スネ 102力月齡メス

と月齢はバラバラだし、「27ヵ月齢」は種が付かなかった未経産牛で、他は経産牛です。

それにそれぞれ、以前飼っていた農家の飼育方法も異なるのだから肉質や枝肉重量にも差があるのは無理もない。牧場スタッフの方からは、意識して導入しているか分からないけど「但馬系」の牛は放牧に向いていて肉質も良くなるのだと思うとのこと。

なので、こうした牛を扱うシェフの方には「ジビエ」的な感覚で、肉に合わせた調理をしていただくことになり、一流の技術が求められることになる。たぶん、欧州の牛肉に最も近い和牛でしょう。

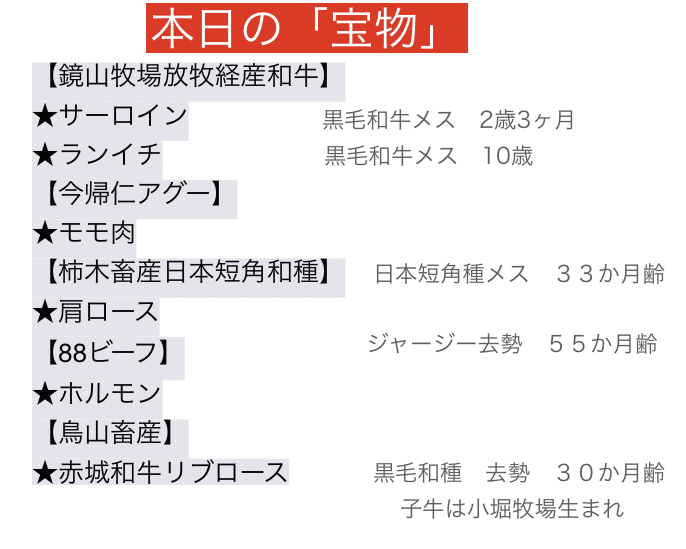

[caption id="attachment_4957" align="aligncenter" width="786"] 脂兄弟(高橋勇さん)分析の「八崎牛」と他の牛さんたち(肉肉学会テーマ牛)の脂肪酸組成データ[/caption]

[caption id="attachment_4956" align="aligncenter" width="786"]

脂兄弟(高橋勇さん)分析の「八崎牛」と他の牛さんたち(肉肉学会テーマ牛)の脂肪酸組成データ[/caption]

[caption id="attachment_4956" align="aligncenter" width="786"] ただし、黒毛和種去勢で比べても脂肪酸組成には個体差があります。[/caption]

[caption id="attachment_4955" align="aligncenter" width="668"]

ただし、黒毛和種去勢で比べても脂肪酸組成には個体差があります。[/caption]

[caption id="attachment_4955" align="aligncenter" width="668"] 鏡山牧場HPより[/caption]

[caption id="attachment_4959" align="aligncenter" width="778"]

鏡山牧場HPより[/caption]

[caption id="attachment_4959" align="aligncenter" width="778"] サーロイン(104ヶ月齢雌)[/caption]

[caption id="attachment_4958" align="aligncenter" width="786"]

サーロイン(104ヶ月齢雌)[/caption]

[caption id="attachment_4958" align="aligncenter" width="786"] バラ肉のロースト[/caption]

バラ肉のロースト[/caption]

本日のメニュー

〇 ステックフリッツ 〇 ランプの低温調理 カルパッチョ仕立て

〇 ランプの低温調理 カルパッチョ仕立て

〇 牛肉のサラダ

〇 牛肉のサラダ

〇 スネ肉のポトフ

〇 スネ肉のポトフ

〇 イチボのステックアッシュ

〇 イチボのステックアッシュ

〇 バラ肉のホエー煮込み

〇 バラ肉のローストBBQカスクルート

〇 バラ肉のホエー煮込み

〇 バラ肉のローストBBQカスクルート

参考文献

ふくどめ小牧場&ダイワファーム

今回の肉肉学会は鹿児島県鹿屋市のふくどめ小牧場さんの「サドルバック」と宮崎県小林市のダイワファームさんの「ナチュラルチーズ」の学びです。この南九州コンビをテーマとしたのは、原田理事長が校長を務める「宮崎こばやし熱中小学校」の「肉研究会」で「ホエー豚の生ハム」作りを福留洋一さんに指導していただいたご縁からです。 [caption id="attachment_4903" align="aligncenter" width="748"] 福留洋一さん(中央)、十勝ロイヤルマンガリッツアの牛膓さん(左)、リキフーズの榮野川さくら子さん[/caption]

[caption id="attachment_4902" align="aligncenter" width="640"]

福留洋一さん(中央)、十勝ロイヤルマンガリッツアの牛膓さん(左)、リキフーズの榮野川さくら子さん[/caption]

[caption id="attachment_4902" align="aligncenter" width="640"] 大窪和利さんの挨拶[/caption]

宮崎こばやし熱中小学校での生ハム作りは「国産生ハムフェスティバル@軽井沢」で生徒有志が生ハムを学んで以来、毎年11月に4回の仕込みを行っています。その度に鹿屋市から福留さんが来てくださり、小林産ホエー豚(ダイワファームのチーズの副産物であるホエーを肥育仕上げに給与した豚)のモモ肉で、生ハムとチロルシンケン、時にはソーセージやサラミ作りに挑戦しています。昨年11月には、宮崎こばやし熱中小学校の講師として来林された上柿元勝シェフ(全日本・食学会理事)にも生ハム作りに挑戦していただきました。

ふくどめ小牧場はその名のとおり、福留洋一さんご家族が経営する小さな養豚場です。普通の養豚農家と違うのは、「サドルバック」という希少品種を日本で唯一飼っていることと、洋一さんが全ての部位をシャルキュトリにして精肉も含めた六次産業化を実現していることです。

[caption id="attachment_4904" align="aligncenter" width="786"]

大窪和利さんの挨拶[/caption]

宮崎こばやし熱中小学校での生ハム作りは「国産生ハムフェスティバル@軽井沢」で生徒有志が生ハムを学んで以来、毎年11月に4回の仕込みを行っています。その度に鹿屋市から福留さんが来てくださり、小林産ホエー豚(ダイワファームのチーズの副産物であるホエーを肥育仕上げに給与した豚)のモモ肉で、生ハムとチロルシンケン、時にはソーセージやサラミ作りに挑戦しています。昨年11月には、宮崎こばやし熱中小学校の講師として来林された上柿元勝シェフ(全日本・食学会理事)にも生ハム作りに挑戦していただきました。

ふくどめ小牧場はその名のとおり、福留洋一さんご家族が経営する小さな養豚場です。普通の養豚農家と違うのは、「サドルバック」という希少品種を日本で唯一飼っていることと、洋一さんが全ての部位をシャルキュトリにして精肉も含めた六次産業化を実現していることです。

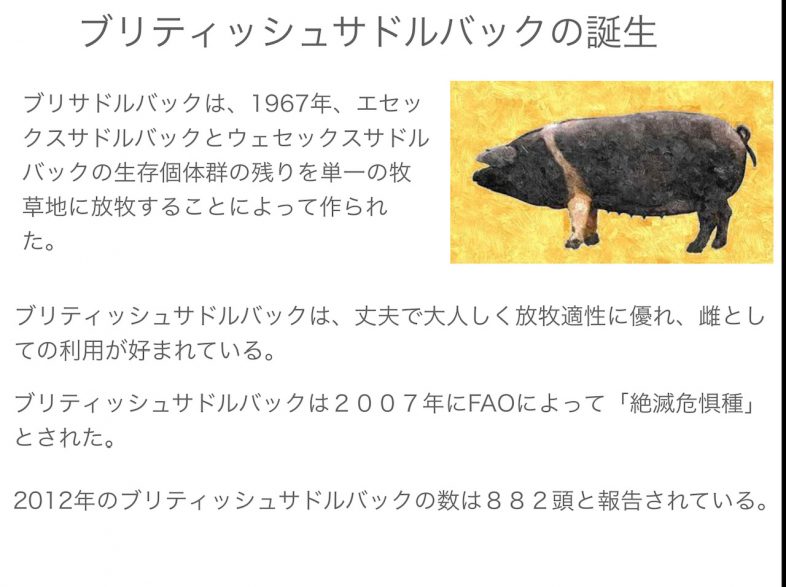

[caption id="attachment_4904" align="aligncenter" width="786"] 肉おじさんとガハハTシャツの藤井さん[/caption]

ふくどめ小牧場は、もとは一般の白豚を飼育していましたが、洋一さんがドイツでマイスター修行し帰国した際に、ドイツ時代に知った「サドルバック」の美味しさを忘れられず父の公明さんに相談したところ、アメリカのオハイオ大学で飼育していたサドルバックを輸入することができたのです。ブリティッシュサドルバックは英国原産の古い品種で(エセックスサドルバックとウェセックスサドルバックが両種とも激減したため1967年に両種を統一して作った品種で、母豚は世界で900頭弱しか残っていません)、放牧適正が高く、良質な脂が取れるベーコン向きの品種とされていますが、1回あたりのお産で取れる子豚は10頭に満たない生産効率の悪い品種です。ふくどめ小牧場には約30頭の母豚がいますが、外部からの導入ができないので適切な更新が課題となっています。

ふくどめ小牧場では、そんな希少なサドルバックの純粋種のほか、白豚との交雑種を「幸福豚」としてブランド化し、精肉の販売、シャルキュトリを製造するほか、牧場に隣接したレストランで提供しています。

もうお一方は、第2回乳乳学会にも登場していただいた宮崎県小林市で酪農+チーズ工房を営むダイワファームのガハハおじさんこと大窪和利さんです。大窪さんは、九州のみならず日本のチーズ作りの第一人者。イタリアンタイプの様々なチーズをご家族で製造していますが「モッツァレラ作りが一番好き」とおっしゃっています。いつも綺麗な牛舎には20数頭の乳牛がおり、8割ほどがチーズ作りに向いている(タンパク質含量が多い)ブラウンスイス種です。今日もガハハと笑顔を見せて盛り上げてくれました。

[caption id="attachment_4908" align="aligncenter" width="786"]

肉おじさんとガハハTシャツの藤井さん[/caption]

ふくどめ小牧場は、もとは一般の白豚を飼育していましたが、洋一さんがドイツでマイスター修行し帰国した際に、ドイツ時代に知った「サドルバック」の美味しさを忘れられず父の公明さんに相談したところ、アメリカのオハイオ大学で飼育していたサドルバックを輸入することができたのです。ブリティッシュサドルバックは英国原産の古い品種で(エセックスサドルバックとウェセックスサドルバックが両種とも激減したため1967年に両種を統一して作った品種で、母豚は世界で900頭弱しか残っていません)、放牧適正が高く、良質な脂が取れるベーコン向きの品種とされていますが、1回あたりのお産で取れる子豚は10頭に満たない生産効率の悪い品種です。ふくどめ小牧場には約30頭の母豚がいますが、外部からの導入ができないので適切な更新が課題となっています。

ふくどめ小牧場では、そんな希少なサドルバックの純粋種のほか、白豚との交雑種を「幸福豚」としてブランド化し、精肉の販売、シャルキュトリを製造するほか、牧場に隣接したレストランで提供しています。

もうお一方は、第2回乳乳学会にも登場していただいた宮崎県小林市で酪農+チーズ工房を営むダイワファームのガハハおじさんこと大窪和利さんです。大窪さんは、九州のみならず日本のチーズ作りの第一人者。イタリアンタイプの様々なチーズをご家族で製造していますが「モッツァレラ作りが一番好き」とおっしゃっています。いつも綺麗な牛舎には20数頭の乳牛がおり、8割ほどがチーズ作りに向いている(タンパク質含量が多い)ブラウンスイス種です。今日もガハハと笑顔を見せて盛り上げてくれました。

[caption id="attachment_4908" align="aligncenter" width="786"] サドルバックの歴史(原田理事長提供)[/caption]

[caption id="attachment_4907" align="aligncenter" width="786"]

サドルバックの歴史(原田理事長提供)[/caption]

[caption id="attachment_4907" align="aligncenter" width="786"] 福留公明さん(右)と大窪和利さん(原田理事長提供)[/caption]

福留公明さん(右)と大窪和利さん(原田理事長提供)[/caption]

ふくどめ小牧場のサドルバック(原田理事長提供)

ふくどめ小牧場のサドルバック(原田理事長提供)

本日のメニュー

〇 セルヴェルドカニュ&リエットとロビダイワ(ウオッシュ) 〇 シャルキュトリ各種(ふくどめ小牧場製造)

〇 シャルキュトリ各種(ふくどめ小牧場製造)

〇 ヤマンクッバイ(ブルー)フルーとテッドフロマージュのサラダ

〇 ヤマンクッバイ(ブルー)フルーとテッドフロマージュのサラダ

〇 サドルバックとトーマダイワ(セミハード)のチーズハンバーグ

〇 ロース肉の低温調理

〇 サドルバックとトーマダイワ(セミハード)のチーズハンバーグ

〇 ロース肉の低温調理

〇 バラ肉のホエー煮込み

〇 プルドポークのパスタとジンゼ(ハード)

〇 バラ肉のホエー煮込み

〇 プルドポークのパスタとジンゼ(ハード)

〇 マスカルポーネ キャラメルソース

〇 マスカルポーネ キャラメルソース

参考文献

防災対策&実際に役立ったおすすめ防災グッズ5選

自然災害は人間の手では起こらないようにすることは不可能な出来事です。

もし災害が発生してしまったときは、まずは自分自身で身をを守らなければなりません。

本記事では、災害が起こった際の対策として、あらかじめしておけること5つと、災害時に実際に役立ったおすすめ防災グッズ5つをご紹介します。

あらかじめ対策をしておけば、いざという時に慌てずに行動できたり、危険な場面に遭遇する可能性を少しでも低くすることができます。

ぜひご参考にしていただけると幸いです。

自然災害は人間の手では起こらないようにすることは不可能な出来事です。

もし災害が発生してしまったときは、まずは自分自身で身をを守らなければなりません。

本記事では、災害が起こった際の対策として、あらかじめしておけること5つと、災害時に実際に役立ったおすすめ防災グッズ5つをご紹介します。

あらかじめ対策をしておけば、いざという時に慌てずに行動できたり、危険な場面に遭遇する可能性を少しでも低くすることができます。

ぜひご参考にしていただけると幸いです。

もしものときに備える防災対策5つ

ますはあらかじめしておける防災対策を5つご紹介します。

ますはあらかじめしておける防災対策を5つご紹介します。

【1】転倒・落下・移動防止として家具を固定

震災や豪雨などの自然災害では、家具が転倒や落下、移動などをして怪我をする危険があります。 そのため、地震や浸水が起きた際でも家具を固定をして動かないようにしておきましょう。 固定するのに最も有効な方法は、L型金具で壁にネジ止めをすることです。 しっかり壁に固定されるため強い地震や水害での浸水などでも、家具が動きにくくなります。 ネジ止めで固定するのが難しい場合は、突っ張り棒とストッパー式、突っ張り棒と粘着マットを組み合わせると固定度合いが高くなります。 キャスター付きの家具などの可動式の家具に関しては、キャスターのロックをしたり、受け皿で家具を必要な時だけ動かせるようにしたり、家具の角にカバーなどを付けておきましょう。 上記のようにしておくと、万が一の際に怪我をする危険性を少しでも低くすることができます。【2】人数分の非常用品を準備

災害の規模にもよりますが、一般的にライフラインの復旧や救援物資の到着まで最低3日はかかると言われています。 それは、災害発生から3日を過ぎると生存率が著しく下がってしまうため、災害発生から3日間は人命救助が最優先になると言うのが理由です。 そのため、最低でも3日分は自力で食料やライフラインの確保をしておいた方が良いでしょう。 ちなみに、非常用品としてあると良いのは次のものです。 ・水(人数分 x 3リットル x 3日分 ) ・保存食(お湯がいらないもの&持ち運びしやすい物だと便利) ・電池 ・ラジオ ・ガスコンロ ・ランタン また、災害発生から3日以降は避難所生活などになる可能性が高いため、下着や歯ブラシ、洗い流さないシャンプーといった衛生用品がストレス軽減に役立ちます。 また、避難所として使われる体育館などの、床が硬くて冷たい空間ではスリッパやレジャーシートがあると便利です。 出典:備蓄品はこれが必要(知る防災) - 日本気象協会 tenki.jp より【3】避難場所、避難経路の確認

もし災害が起きた場合、すぐに避難できるよう避難場所と避難経路の確認をしておきましょう。 万が一の際、避難場所や避難経路を確認しておけば、災害時にバラバラになっていた家族や友人などとも合流しやすくなります。 避難経路の例としては、オフィスやマンションなどの場合、非常階段やベランダに備え付けのはしごを利用します。 その際、経路に物がないように常日頃から注意しておかなければなりません。 また、避難所までの避難経路は国土交通省や各自治体が発行しているハザードマップを確認しましょう。 国土交通省が運営しているハザードマップポータルサイトでは、土砂崩れや浸水、震災といった災害別のハザードマップが確認できます。 または、各自治体から配られる紙媒体のハザードマップでも確認ができます。【4】災害発生時直後の行動を把握

火災や震災、水害などが発生した直後の行動をあらかじめ把握しておきましょう。 火災の場合、出火直後は「早く知らせる」、「早く消す(初期消火)」、「早く逃げる」。 この3つが重要です。 どんな小さな火事でも119番通報をしたり、大きな声で近隣の住民の方に知らせましょう。 また初期消火も重要です。 初期に消火できると被害を最小限に食い止めることができます。 また初期消火しきれなかった場合は一刻も早く逃げましょう。 逃げる際は煙を吸い込まないよう姿勢を低くして、ハンカチやタオル、服の袖などで口や花を覆ってください。 視界が悪くなってきたら、方向感覚を失わないよう気を付けて、壁伝いに進みましょう。 出典:千葉市防災普及公社 火災が起きた時の行動三原則を守りましょう! より 地震の場合は、発生直後は机の下に潜るなどして倒れてくる家具や落下物に注意しましょう。 また、ドアや窓を開けて避難経路を確保しておくのも大事です。 地震で家屋が歪んだりすると扉が開かなくなります。 その後、火災で二次災害にならないように、ガス栓を閉めてください。 地震が収まったあとは、足を怪我しないためにも靴がはける状態でしたら、すぐに履きましょう。 上記は火災と震災を例にあげましたが、水害や土砂崩れ、津波と言った災害でそれぞれとる行動が少しずつ違います。 そのため、災害発生後に適切な行動を取るには、それぞれの災害の特徴を知っておくと良いでしょう。 そうすることで、起こった災害に合わせて適切な行動をすることができます。 東京都防災ホームページでは災害別に適切な行動を紹介してくれています。 また、随時正確な情報を得るためにラジオを用意しておきましょう。 ラジオは移動しながらでも情報を確認できます。 災害時のアプリとして、特務機関NERV防災や電波の繋がらない場合でも災害の情報を網羅しているみんなの防災アプリといった災害時に役立つスマホアプリを一つダウンロードしておくのも手です。【5】災害時のコミュニケーション手段の確保

災害時に家族が全員揃っているという状況ではない場合があります。 例えば、平日は両親は仕事に出掛けていたり、子どもは学校にいたり、祖父母は自宅にいたりと災害発生時は家族がバラバラである可能性が高いです。 そんなときは、別々に避難しているためお互いの安否や居場所が分からなくなってしまいます。 さらに災害発生時は通信回線が混雑していたり、災害によりケーブルが破損しているなどの原因でインターネットや電話が繋がらない場合もあります。 そのような状況に備えて、家族間であらかじめ緊急時の合言葉やマークを考えておくと、瓦礫に書いたり、メモに書いたりしておくことで家族に安否を知らせることができます。 災害時に連絡を取り合える手段を、電話以外にも考えておきましょう。もしものとき役立ったおすすめ防災グッズ5選

DCMホールディングス株式会社が実施した、「2018年自然災害被災者に聞いた、防災についてのアンケート」で災害時に実際に役立ったものがなんだったのか調査した結果、次の5つがあげられました。

・モバイルバッテリー

・水

・電池

・ランタン

・保存食

DCMホールディングス株式会社が実施した、「2018年自然災害被災者に聞いた、防災についてのアンケート」で災害時に実際に役立ったものがなんだったのか調査した結果、次の5つがあげられました。

・モバイルバッテリー

・水

・電池

・ランタン

・保存食

出典:DCMホールディングス株式会社「2018年自然災害被災者に聞いた、防災についてのアンケート」より

ちなみにこのアンケートは次の2つの条件に該当している方100名を対象に行われています。

1.2018年に発生した自然災害で、1日以上電気・ガス・水道が停止した

2.災害発生時に小学校3年生までの児童1人以上と同居していた

出典:DCMホールディングス株式会社「2018年自然災害被災者に聞いた、防災についてのアンケート」より

ちなみにこのアンケートは次の2つの条件に該当している方100名を対象に行われています。

1.2018年に発生した自然災害で、1日以上電気・ガス・水道が停止した

2.災害発生時に小学校3年生までの児童1人以上と同居していた

【1】モバイルバッテリー

モバイルバッテリーがダントツで、災害時に役立ったものとなっています。 スマートフォンが普及している現代では、情報収集、連絡、避難経路確認など全てがスマートフォンでできるようになりました。 そのため、スマートフォンが利用できないことが致命的になります。 充電ができるだけなくならないようにモバイルバッテリーを用意しておくと万が一の際に安心です。 災害時のモバイルバッテリーとして、おすすめなのが乾電池で充電できるモバイルバッテリーと、ソーラー式のモバイルバッテリーです。 充電式のモバイルバッテリーだと、停電した際にモバイルバッテリー自体を充電できないため、充電器として機能してくれません。 そのため、乾電池で充電できるモバイルバッテリーと、乾電池がなくても太陽が出ていれば充電できるモバイルバッテリーを時と場合に合わせて使い分けるのが理想です。 どちらか一つに絞るのであれば、乾電池式の充電器の方が乾電池さえあれば場所や時間にかかわらず充電ができます。【2】水、保存食

水と保存食は人間が生きていく上で必要なものです。 前章で説明した通り、3日間は人命救助が最優先となり、救援物資は二の次になります。 そのため、自分たちが食べるものや使うものはある程度用意しておきましょう。 水は家族の人数分 x 3L x 3日間は保管しておくのが望ましいです。 また、保存食はなるべく火や水を利用しないものであると、物資の消耗を最小限にとどめて、食事を取ることが可能です。 保存食に関しては、持ち運びのしやすいものだったり、缶で外装がしっかりしているものなどを選ぶと良いでしょう。 そして、保存食としておすすめなのは普段食べ慣れているような食事にすることです。 災害時の食料があまり慣れ親しんでいないものだと、気分も落ち込んでしまいます。 しかし、反対に慣れ親しんだものや美味しいものだとホッとできます。 ちなみに3日間であれば問題ないですが、避難生活が長引くと、栄養のバランスも重要になります。 適度にタンパク質やビタミン、ミネラルを補えるような肉や魚の缶詰、野菜ジュースやビタミンのサプリなども備蓄しておくと良いでしょう。【3】電池

電池は、モバイルバッテリーの利用やラジオ、懐中電灯などの利用の際に必要になってきます。 停電時には電気が通っていないため、電気代わりとなる電池や、電池式で動く電子機器が役に立ちます。 しかし、乾電池によってパワーが使用期間が違ってくるため、なるべく長持ちしてパワフルな物が望ましいです。 災害用に備蓄しておくのであれば、使用期限が10年のものや液漏れがしないものなども良いでしょう。 乾電池はあればあるだけ困りませんが、他の荷物との兼ね合いで、移動中も持ち運べるだけの量にしておきましょう。【4】ランタン

ランタンと懐中電灯は若干特性が違います。 もし、屋内であかりが欲しい場合はランタン、移動中に携帯して持ちたい場合は懐中電灯 が向いています。 仮にどちらか一つだけ選ぶとしたら、総合的にランタンの方が便利だと言えます。 ランタンの方が、どんな時でもしっかりと効果を発揮しやすいです。| 懐中電灯 | 特徴 | ランタン |

|---|---|---|

| 光を向けた方向のみ照らされる | 照射範囲 | 全方向に光が届く |

| 基本的には手で持つタイプが多い | 持ち運び | 置き型やぶら下げて使うタイプがある |

| 移動時に使用する | 使用方法 | 置いて使うことが多いが、移動時にも利用可能 |

| 乾電池を使う | 電源 | 電池のほかにガスやオイルを使うものがある |

【5】衛生用品

下着やティッシュ、歯ブラシ、生理用品、簡易トイレ、無水シャンプーなども、特に女性やお子さんがいる場合は重要です。 必ず必要というわけではありませんが、避難生活が長引けば長引くほど重要度が高くなってくるものです。 ないと不快感がつのり、衛生面だけでなく精神面でも悪影響が及ぼされる場合があります。 また、季節によっては寒さをしのげるカイロや毛布、保温シートも持っておくと良いでしょう。 災害時に役立ったものを、一つのリュックにまとめた非常時持ち出し袋もあります。 「どれを選んだら良いかわからない」という方はまずは非常用品が一つにまとまっている非常用持ち出し袋などを購入して、自分であったらいいなと思うものを持ち出せる分だけ買い足して備蓄しておきましょう。 非常袋はリュックタイプだと避難中も両手が開くので動きやすいです。災害時こそ、食で安心と喜びを

災害時こそ、食事が大切です。

人間は水分と食料がないと生きていけません。

災害時はストレスが溜まりやすいです。

食事は栄養やエネルギー補給として欠かせないものです。

加えて、ストレスの軽減にも役立ちます。

災害時にこそ美味しいものを食べて、栄養だけでなくホッとする安心感を得ましょう。

災害時こそ、食事が大切です。

人間は水分と食料がないと生きていけません。

災害時はストレスが溜まりやすいです。

食事は栄養やエネルギー補給として欠かせないものです。

加えて、ストレスの軽減にも役立ちます。

災害時にこそ美味しいものを食べて、栄養だけでなくホッとする安心感を得ましょう。

美味しい保存食なら、格之進の「缶詰ハンバーグ」&「門崎熟成肉カレー」

「缶詰ハンバーグ」はプレミアムな保存食としても、変わり種の贈り物としてもおすすめです。

美味しさを追求して3年がかりで作られたハンバーグで、香味油と絶妙な焼き具合が魅力。

常温でもたべられますが、温めるとさらに美味しさを感じることができます。

味付けも岩手で栽培された「メダカ米」を使用した塩麹が使用されていて、ソースなしでも十分に風味を味わえるのも大きな特徴です。

常温保管が可能で、缶詰めタイプなのでコンパクト、さらにしっかり美味しいので非常食に適しています。

「缶詰ハンバーグ」はプレミアムな保存食としても、変わり種の贈り物としてもおすすめです。

美味しさを追求して3年がかりで作られたハンバーグで、香味油と絶妙な焼き具合が魅力。

常温でもたべられますが、温めるとさらに美味しさを感じることができます。

味付けも岩手で栽培された「メダカ米」を使用した塩麹が使用されていて、ソースなしでも十分に風味を味わえるのも大きな特徴です。

常温保管が可能で、缶詰めタイプなのでコンパクト、さらにしっかり美味しいので非常食に適しています。

また、「門崎熟成肉カレー」は、お肉と野菜、スパイスのバランスがよく、甘みのある深いコクが特徴です。どれもバランスよく、辛さも控えなため、老若男女問わず美味しく食べられる味です。

また、「門崎熟成肉カレー」は、お肉と野菜、スパイスのバランスがよく、甘みのある深いコクが特徴です。どれもバランスよく、辛さも控えなため、老若男女問わず美味しく食べられる味です。

究極の熟成(発酵)状態と言われる牛醤や、カレー用に厳選した門崎熟成肉(黒毛和牛)の挽肉を、内容量の30%も使用しています。

創業の地、岩手の食材にこだわり、化学調味料や香料などの添加物を使わず、和牛の熟成肉の味を突き詰めた、格之進オリジナルの商品。

スパイスのバランスもいいので、人を選ばず美味しく食べられる。お肉も細かくして入っているので、食べやすいのもポイント。

もちろんプレゼントにもぴったりですが、レトルトなので保存食やローリングストックにも適しています。

究極の熟成(発酵)状態と言われる牛醤や、カレー用に厳選した門崎熟成肉(黒毛和牛)の挽肉を、内容量の30%も使用しています。

創業の地、岩手の食材にこだわり、化学調味料や香料などの添加物を使わず、和牛の熟成肉の味を突き詰めた、格之進オリジナルの商品。

スパイスのバランスもいいので、人を選ばず美味しく食べられる。お肉も細かくして入っているので、食べやすいのもポイント。

もちろんプレゼントにもぴったりですが、レトルトなので保存食やローリングストックにも適しています。

門崎では、この「缶詰ハンバーグ」と「門崎熟成肉カレー」どちらにも相性が良い、美味しい「門崎めだか米」も取り扱っております。

「門崎めだか米」は岩手県一関市川崎町門崎地区の、メダカが元気に泳ぐ水田で数量限定で生産された希少価値の高いお米です。

門崎では、この「缶詰ハンバーグ」と「門崎熟成肉カレー」どちらにも相性が良い、美味しい「門崎めだか米」も取り扱っております。

「門崎めだか米」は岩手県一関市川崎町門崎地区の、メダカが元気に泳ぐ水田で数量限定で生産された希少価値の高いお米です。

常温除湿乾燥システムによりじっくり時間をかけ、自然に近い形で乾燥させることで米本来のうまみを逃がさない製法を採用しています。

炊き立てはもちろん冷めても口当たりがよく、おにぎりなどにもおすすめです。

ギフトの巾着もシンプルかつかわいいデザインのため、老若男女問わず使うことができます。おにぎりを入れたり、お弁当をいれても良いでしょう。

常温除湿乾燥システムによりじっくり時間をかけ、自然に近い形で乾燥させることで米本来のうまみを逃がさない製法を採用しています。

炊き立てはもちろん冷めても口当たりがよく、おにぎりなどにもおすすめです。

ギフトの巾着もシンプルかつかわいいデザインのため、老若男女問わず使うことができます。おにぎりを入れたり、お弁当をいれても良いでしょう。

まとめ: 災害時に備えて、しっかり準備をしておきましょう

自然災害自体は食い止めることはできませんが、起きた際の行動や、非常時に困らないように対策をしておくことは可能です。

家具の固定や非常食、水や電池の準備、連絡手段と避難経路の確認など備えられることはさまざまです。

備えあれば憂いなし。

何か災害が起きたときは、まず自分の身を守らなくてはなりません。

そのためにもしっかりと備えておきましょう。

自然災害自体は食い止めることはできませんが、起きた際の行動や、非常時に困らないように対策をしておくことは可能です。

家具の固定や非常食、水や電池の準備、連絡手段と避難経路の確認など備えられることはさまざまです。

備えあれば憂いなし。

何か災害が起きたときは、まず自分の身を守らなくてはなりません。

そのためにもしっかりと備えておきましょう。 東広島こい地鶏〜広島大学研究者の挑戦!!

今回のテーマは「東広島こい地鶏〜広島大学研究者の挑戦」。広島大学で鶏の育種を研究し、大学発ベンチャーを立ち上げ、東広島市と協力して新たな地鶏ブランドを育てているGallusJAPAN株式会社の代表・竹之内惇さんにプレゼンしていただきました。社名のGallusは研究者らしくニワトリの学名「Gallus gallus domesticus)が由来です。 [caption id="attachment_4823" align="aligncenter" width="786"] 高岡哲郎さんの挨拶[/caption]

[caption id="attachment_4822" align="aligncenter" width="659"]

高岡哲郎さんの挨拶[/caption]

[caption id="attachment_4822" align="aligncenter" width="659"] 竹之内惇さんの挨拶[/caption]

[caption id="attachment_4824" align="aligncenter" width="786"]

竹之内惇さんの挨拶[/caption]

[caption id="attachment_4824" align="aligncenter" width="786"] 堀井良教さんの挨拶[/caption]

鶏の原種はアジアに生息する4つの野鶏による(多元説)との説が有力で(以前はセキショクヤケイのみを祖先とする「単元説」が有力でした)。日本の品種でも軍鶏はシャム(タイ)から、矮鶏(チャボ)はチャンパ(南ベトナム)が語源と言われているように東南アジアとの縁が深い家禽です。

日本で鶏が食用になったのは明治からで、それまでは、神の使い(刻を告げる)、愛玩(羽の色や形・長さ、鳴き声など)、闘鶏などのために飼育・改良されてきました。食用としては、明治からコーチン系が人気となっています。

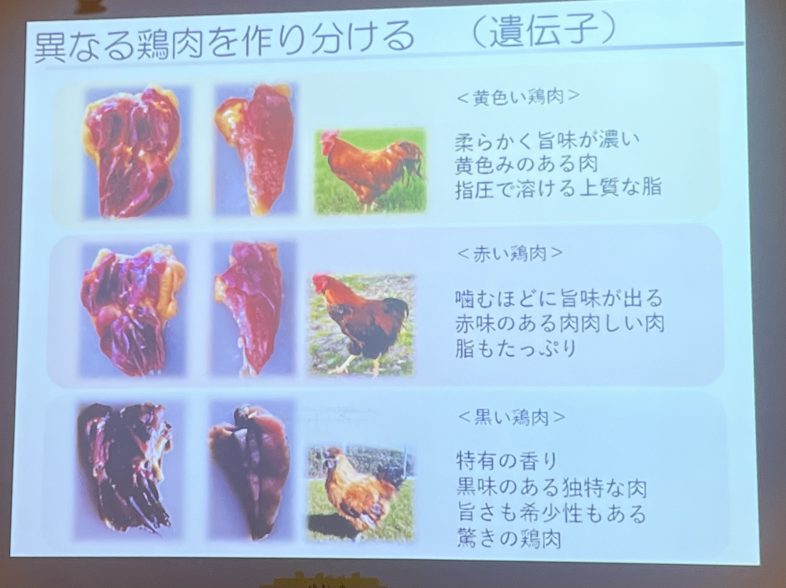

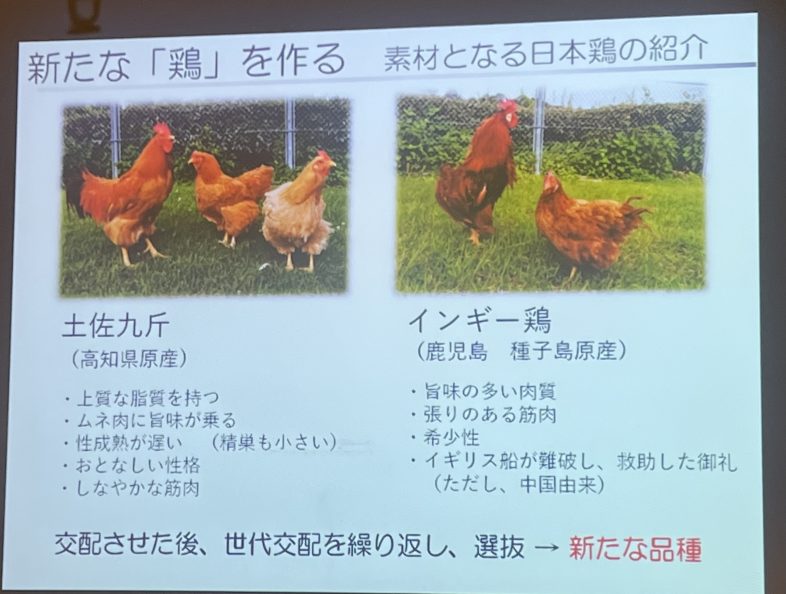

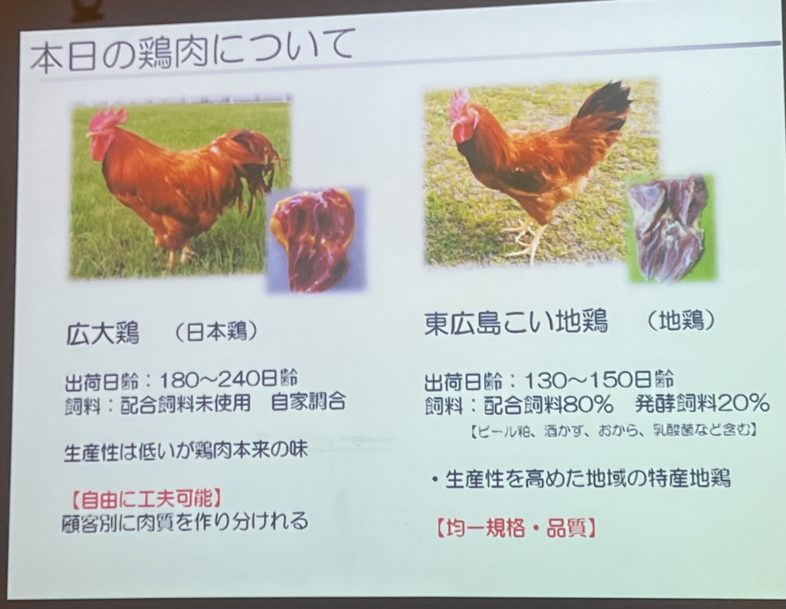

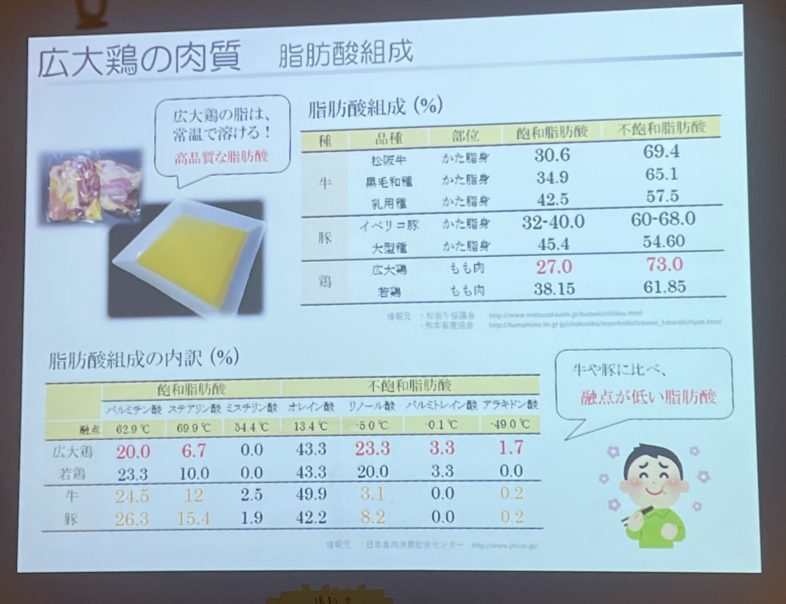

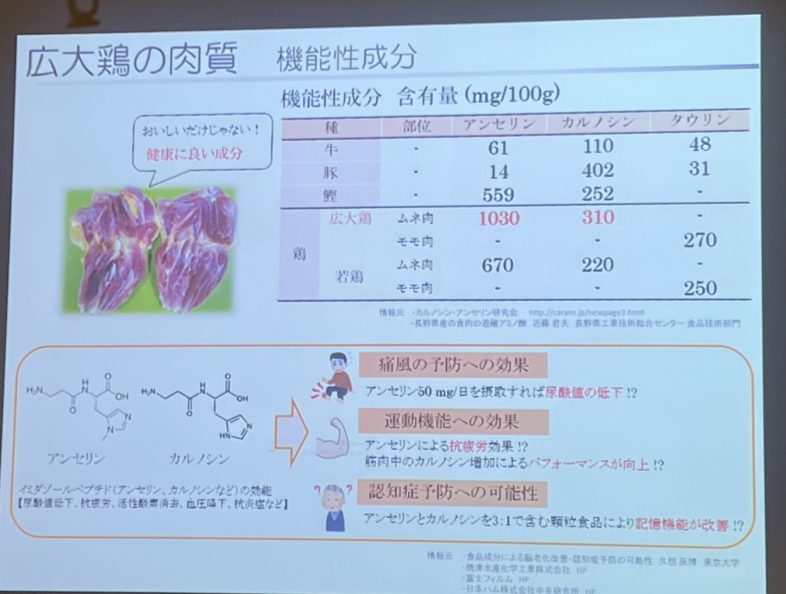

竹之内さんが広島大学時代に開発した「広大鶏」は複数の「日本鶏」をベースにしたもので、「日本鶏」とは日本独特の鶏として認識されている品種群です。広島大学では都築教授が中心となって30品種ほどの日本鶏を維持してきました。竹之内さんは、いくつかの日本鶏の品種を組み合わせて、それぞれの品種がもつ特性、例えば食用としての特性(美味しい、硬くない、脂の融点が低い、肉色がいいなど)、家禽としての特性(性質が大人しく飼いやすい、性成熟が遅いので長く飼っても硬くならない・闘争しない)などの長所を引き出す育種をしてきました。これは、都道府県などが作成する地鶏の品種「二元交配、三元交配など)とは少し異なる「合成品種」という育種方法です(豚の「TOKYO X」と同じ手法)。

そうした中で、牛おじさんと肉おじさんが2年半前に広島大学の研究室を訪問した時には、3つの品種「朱:種子島インギーなどを利用」、「黒:インギーや横班プリマスロックなどを利用」、「金:烏骨鶏と土佐九斤などを利用」を作成していました(BBQで試食)。

今回、試食した「広大鶏」は上記の品種とは少し異なる品種構成かも知れませんが(知財登録した品種なので、詳細は控えて)、竹之内さんが好きなコーチン系の品種(土佐九斤やインギーなど)が主体のようです(九斤もコーチンが語源、インギーは難破したイギリス船から貰ったという逸話が語源ですが、この鶏は英国船が中国に立ち寄った際に船に乗せた中国のコーチンなので)。

そうして作成した「広大鶏」は出荷日齢45日程度のブロイラーの5倍もの飼育期間が必要で、美味しく特徴はあるものの、広く農家段階で生産して広めるためには採算性が低すぎる、ということで、新たな地鶏ブランドを作りたい東広島市の関係者と協議した結果(飼いやすく、均一の規格で商品にブレがないように)、「広大鶏」の雄にロードアイランドレッド(元は外国産ですが明治前から日本にいるので「日本在来鶏」とされてます)の雌を交配させた「東広島こい地鶏」を作成し、現在、農家へのひなの供給も進めているところです。地元でも出荷が始まり、地域に馴染む地鶏としての活躍が期待されます(広島は採卵鶏の廃鶏を食べる習慣があり地鶏文化が希薄でした)。

プレゼンの後に早速、試食となりました。最初にメニューにはない広大鶏の精巣とトサカをいただきました。特に精巣は、性成熟した鶏でないと得ることはできない部位で(性成熟には150日齢以上は必要なので、ブロイラーはもちろん、普通の地鶏でも難しい)貴重な体験。ソテーにしましたが、白子のような味わいと甘味でした。

以下、広大鶏と東広島こい地鶏の「食べ並べる」(肉肉学会では「食べ比べ」ではなく「食べ並べ」と表現します)メニューが続きます。品種の違い、飼育期間の違い、飼料の違いなどを思い浮かべながら味わい、参加者それぞれの思いも発表していただき、貴重な一夜を終えました。

竹之内さんの挑戦をうかがって、Galls JAPANの品種群の組み合わせで、飲食店や小売店とタイアップした「オーダーメード地鶏」が提供できる予感がしました。牛や豚と違って、ロットが小さく、飼育期間も(牛豚に比べ)短い地鶏は小回りが効きますからね。ぜひ、新たな地鶏誕生にも期待したいところです。

堀井良教さんの挨拶[/caption]

鶏の原種はアジアに生息する4つの野鶏による(多元説)との説が有力で(以前はセキショクヤケイのみを祖先とする「単元説」が有力でした)。日本の品種でも軍鶏はシャム(タイ)から、矮鶏(チャボ)はチャンパ(南ベトナム)が語源と言われているように東南アジアとの縁が深い家禽です。

日本で鶏が食用になったのは明治からで、それまでは、神の使い(刻を告げる)、愛玩(羽の色や形・長さ、鳴き声など)、闘鶏などのために飼育・改良されてきました。食用としては、明治からコーチン系が人気となっています。

竹之内さんが広島大学時代に開発した「広大鶏」は複数の「日本鶏」をベースにしたもので、「日本鶏」とは日本独特の鶏として認識されている品種群です。広島大学では都築教授が中心となって30品種ほどの日本鶏を維持してきました。竹之内さんは、いくつかの日本鶏の品種を組み合わせて、それぞれの品種がもつ特性、例えば食用としての特性(美味しい、硬くない、脂の融点が低い、肉色がいいなど)、家禽としての特性(性質が大人しく飼いやすい、性成熟が遅いので長く飼っても硬くならない・闘争しない)などの長所を引き出す育種をしてきました。これは、都道府県などが作成する地鶏の品種「二元交配、三元交配など)とは少し異なる「合成品種」という育種方法です(豚の「TOKYO X」と同じ手法)。

そうした中で、牛おじさんと肉おじさんが2年半前に広島大学の研究室を訪問した時には、3つの品種「朱:種子島インギーなどを利用」、「黒:インギーや横班プリマスロックなどを利用」、「金:烏骨鶏と土佐九斤などを利用」を作成していました(BBQで試食)。

今回、試食した「広大鶏」は上記の品種とは少し異なる品種構成かも知れませんが(知財登録した品種なので、詳細は控えて)、竹之内さんが好きなコーチン系の品種(土佐九斤やインギーなど)が主体のようです(九斤もコーチンが語源、インギーは難破したイギリス船から貰ったという逸話が語源ですが、この鶏は英国船が中国に立ち寄った際に船に乗せた中国のコーチンなので)。

そうして作成した「広大鶏」は出荷日齢45日程度のブロイラーの5倍もの飼育期間が必要で、美味しく特徴はあるものの、広く農家段階で生産して広めるためには採算性が低すぎる、ということで、新たな地鶏ブランドを作りたい東広島市の関係者と協議した結果(飼いやすく、均一の規格で商品にブレがないように)、「広大鶏」の雄にロードアイランドレッド(元は外国産ですが明治前から日本にいるので「日本在来鶏」とされてます)の雌を交配させた「東広島こい地鶏」を作成し、現在、農家へのひなの供給も進めているところです。地元でも出荷が始まり、地域に馴染む地鶏としての活躍が期待されます(広島は採卵鶏の廃鶏を食べる習慣があり地鶏文化が希薄でした)。

プレゼンの後に早速、試食となりました。最初にメニューにはない広大鶏の精巣とトサカをいただきました。特に精巣は、性成熟した鶏でないと得ることはできない部位で(性成熟には150日齢以上は必要なので、ブロイラーはもちろん、普通の地鶏でも難しい)貴重な体験。ソテーにしましたが、白子のような味わいと甘味でした。

以下、広大鶏と東広島こい地鶏の「食べ並べる」(肉肉学会では「食べ比べ」ではなく「食べ並べ」と表現します)メニューが続きます。品種の違い、飼育期間の違い、飼料の違いなどを思い浮かべながら味わい、参加者それぞれの思いも発表していただき、貴重な一夜を終えました。

竹之内さんの挑戦をうかがって、Galls JAPANの品種群の組み合わせで、飲食店や小売店とタイアップした「オーダーメード地鶏」が提供できる予感がしました。牛や豚と違って、ロットが小さく、飼育期間も(牛豚に比べ)短い地鶏は小回りが効きますからね。ぜひ、新たな地鶏誕生にも期待したいところです。

竹之内惇さんのプレゼン資料の一部

本日のメニュー

[caption id="attachment_4831" align="aligncenter" width="698"] 広大鶏の「精巣」と肉おじさん[/caption]

〇 広大鶏の精巣のソテーととさか

広大鶏の「精巣」と肉おじさん[/caption]

〇 広大鶏の精巣のソテーととさか

〇 こい地鶏のレバー・低温調理(65℃45分)と、こい地鶏砂肝・ネギ塩

〇 こい地鶏のレバー・低温調理(65℃45分)と、こい地鶏砂肝・ネギ塩

〇 ハツソテー

〇 ハツソテー

〇 モモ肉食べ並べ・から揚げ

広大鶏/東広島こい地鶏

〇 モモ肉食べ並べ・から揚げ

広大鶏/東広島こい地鶏

〇 ムネ肉食べ並べ・よだれ鶏(蒸し/60℃60分)

広大鶏/東広島こい地鶏

〇 ムネ肉食べ並べ・よだれ鶏(蒸し/60℃60分)

広大鶏/東広島こい地鶏

〇 東広島こい地鶏ムネ肉のソテー・スパイスレモンソース

〇 東広島こい地鶏ムネ肉のソテー・スパイスレモンソース

〇 東広島こい地鶏モモ肉のチーズタッカルビ

〇 東広島こい地鶏モモ肉のチーズタッカルビ

〇 広大鶏モモ肉のコンフィ(82℃180分)

〇 広大鶏モモ肉のコンフィ(82℃180分)

〇 広大鶏ムネ肉のつくねそば

〇 広大鶏ムネ肉のつくねそば

参考文献

新春肉始め!純近江牛!安田良〜味わいを突き詰めた漢の生き様〜

安田良というブランドで肉の世界を追求

お正月は、和牛の直球勝負で行きましょう!ということで、今回のテーマは「近江牛」のなかでも但馬系にこだわり、自ら繁殖〜肥育の一貫生産を行い、精肉店・レストランも経営(安田良)する安田良治さんをお招きしました。

[caption id="attachment_4815" align="aligncenter" width="724"] 高岡慎一郎さんの挨拶[/caption]

[caption id="attachment_4816" align="aligncenter" width="683"]

高岡慎一郎さんの挨拶[/caption]

[caption id="attachment_4816" align="aligncenter" width="683"] 高岡哲郎さんの挨拶[/caption]

高岡哲郎さんの挨拶[/caption]

今回は、安田さんのお肉をずっと購買されている「人形町今半」さんから高岡慎一郎社長、高岡哲郎副社長がお揃いで登場!という記念すべき会合となり、高岡社長から、安田さんのお父様時代からのエピソードを伺うこともできました。

安田良さんのお話。「父が馬喰の一代目で、戦後、舞鶴から帰って馬喰の丁稚奉公を毛利(もり)志(し)満(ま)商事で始めた。その後、独立して1頭の牛から始めたのが牛飼いのはじめ。

自分は親父が嫌いでもあったが、尊敬もしていた。高校を出て肉屋で修行し、家に帰って親父の牛を扱ったら旨味が違うことがわかった。親父に弟子入りし、現在に至るが、親父の技術には追いついてないと思う。でも、この思いが自分の原点。

自分にとって和牛は、但馬が源流、この血統を活かすためにどうしたら良いか、いつも考えている。

滋賀の自分の牧場で繁殖〜肥育の一貫経営をしているほか、九州に預託している。もともと但馬が強かった地域に預託したが、生産者は枝肉重量が取れる気高系を生産したがる。

その気持ちも分かるし、自分にも迷いはあるが、但馬にこだわる「ど変態」なので、これでやっていきたい。

最近は、こういう話をすると、若い子がやってみたいというので、仲間作りをしていきたい。

産地は牛を大きくしないと儲からないのが実情。でも自分は、小さい牛は食べてうまいと思っているし、そこを追求したい。

長崎、島根を肥育してみると、但馬との違いは肌触りというか舌触り。但馬牛は絹を触った感じ。キメが細かくて小さいと美味さが後から出てくる。

そういう牛を作るためには、母親作りからしていくことが大事。雌牛の改良は、仲間を作って行う。但馬牛の活かし方は交配で決まる。自分は食べたら余韻が残る牛、腹一杯になっても食べたい、と言われる牛を作っていきたい。もちろん、利益は取りたいが、それだけでは職人になれない。

親父が求めた道が、いつも自分の頭にある。自分もやれるだけやって、「純安田牛」がひとり歩きできるか、今半さんで看板あげてもらえるようになるか、頑張りたい。」 とのことです。

[caption id="attachment_4817" align="aligncenter" width="786"] 「安田流」を語る安田良治さんと肉おじさん[/caption]

「安田流」を語る安田良治さんと肉おじさん[/caption]

安田さんのお話にあったように今回の牛は、安田さんの直営牧場ではなく、宮崎、岐阜、長崎の預託牧場の牛です。このうち、しゃぶしゃぶのサーロインは、岐阜県生まれの子牛で、血統は「但馬系」、すき焼きのサーロインは宮崎県の生まれで、血統は「但馬系」、イチボ(グリル)とランプ(ローストビーフ)は、長崎県の生まれで血統は「気高系」となっています。安田さんとしては、長崎の預託牧場にも「但馬系」の牛を生産して欲しいけど、但馬系は枝肉重量が出ないので、農家の利益を考えると難しい点がある、ということです。

本日のメニュー

[caption id="attachment_4819" align="aligncenter" width="786"] いつもお世話になります、遠藤シェフ[/caption]

いつもお世話になります、遠藤シェフ[/caption]

〇 ランプのローストビーフ

〇 イチボのグリル/37ヶ月齢

〇 ロースのしゃぶしゃぶ/37ヶ月齢

〇 ロースのすき焼き/38ヶ月齢

今回のお肉は3頭由来

〇 サーロイン=黒毛和牛 37ヶ月齢の雌牛、熟成期間61日間

〇 サーロイン=黒毛和牛 38ヶ月齢の雌牛、熟成期間、46日間

〇 ランイチ=黒毛和牛 37ヶ月齢の雌牛、熟成期間46日間

[caption id="attachment_4809" align="aligncenter" width="786"] ランプのローストビーフ[/caption]

[caption id="attachment_4810" align="aligncenter" width="786"]

ランプのローストビーフ[/caption]

[caption id="attachment_4810" align="aligncenter" width="786"] 高岡哲郎・明子夫妻の「夫婦すき焼き」!なんという贅沢![/caption]

高岡哲郎・明子夫妻の「夫婦すき焼き」!なんという贅沢![/caption]

参考文献

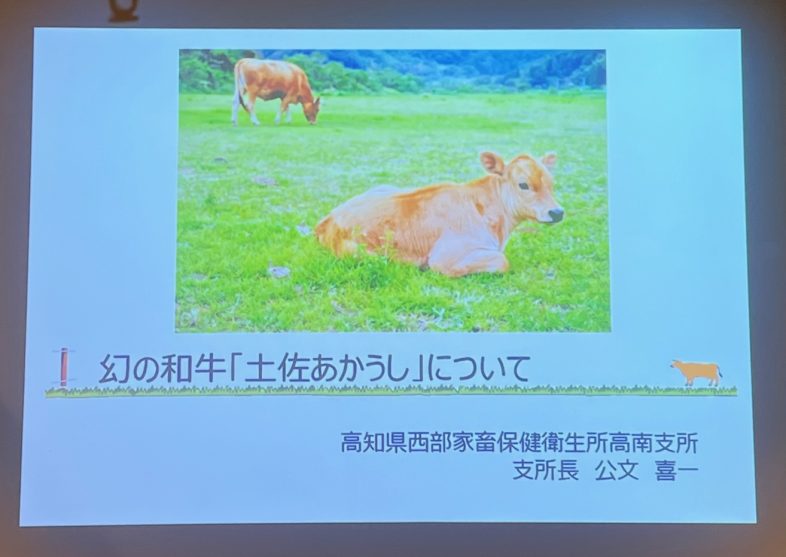

行く肉来る肉肉肉学会忘肉年会〜あのお肉をもう一度〜

忘肉年会〜あのお肉をもう一度〜

「肉肉学会」は、コロナ禍を乗り越えて再開後、元のペースを戻しつつあり、今年は12回開催できました。これも、ゲストの生産者の皆さん、会員の皆さん、格之進のスタッフの皆さんのおかげです。感謝です!そこで感謝の思いを込めた忘年会として、参加表明の皆さんから「あのお肉をもう一度」とご希望をお寄せいただき、お肉をチョイスするという企画を立てました。

[caption id="attachment_4758" align="aligncenter" width="600"] 高岡さんと戸田シェフ[/caption]

[caption id="attachment_4759" align="aligncenter" width="609"]

高岡さんと戸田シェフ[/caption]

[caption id="attachment_4759" align="aligncenter" width="609"] 鳥山畜産の鳥山真さん[/caption]

[caption id="attachment_4760" align="aligncenter" width="786"]

鳥山畜産の鳥山真さん[/caption]

[caption id="attachment_4760" align="aligncenter" width="786"] 堀井さん、今年も牛そばありがとうございました。[/caption]

[caption id="attachment_4761" align="aligncenter" width="600"]

堀井さん、今年も牛そばありがとうございました。[/caption]

[caption id="attachment_4761" align="aligncenter" width="600"] 脂兄弟![/caption]

脂兄弟![/caption]

開けてびっくり、さすがにお肉のリテラシーの高い会員の皆さんです。見事に黒毛和牛、短角牛、ジャージー牛にアグー豚と、バランスの良い選抜になりました。

また、今回は遠藤シェフに加え、会員でもある戸田シェフが、鏡山牧場の「八崎牛」と高田農場の「今帰仁アグー」を担当してくださいました。八崎牛は、低温調理してからグリルし、パタゴニアの塩とニンニク醤油で。また、今帰仁アグーのモモ肉は粗挽きの焼売と,低温調理したグリルに岩手県産リンゴのコンソメ煮を添えていただきました。

その上、なんとなんと!高岡さんご夫妻が、人形町今半でも見ることができない「夫婦すき焼き」を実演してくださり、人数分のすき焼きをひとつづつ作っていただけるという、超贅沢な体験をさせていただきました!

今日の学びは、原田理事長から選抜された高田農場さん、鏡山牧場さん、柿木畜産さん、磯沼ミルクファームさんの経営の概略をプレゼンし、高橋勇会員(太陽油脂)に、今年の学びの対象となった「見島牛」と「山古志闘牛肉」の脂肪酸組成、お肉の融点などについて説明していただきました。

生産者の中で参加されていた鳥山畜産の鳥山真社長は、(鳥山牧場は、繁殖雌牛に子牛を産ませ、その子牛を肥育する一貫生産体系ですが)外部の繁殖農家の子牛を買い取り鳥山牧場で肥育して(年間80頭ほど)、そのデータを子牛生産者にフィードバックする取り組みについて説明してくださいました。「子牛が高く売れれば良い」ということではなく、どういう肉になっているか生産者に知ってもらうことが目的です。また、逆に鳥山牧場で生産した子牛を他の農家で肥育してもらい、その牛を鳥山畜産が買い戻して輸出する、という取り組みもされてます。「世界のどこかで誰かが自分の肉を食べている」という意識を持ってもらいたいと。今回の「赤城和牛」も同じ群馬県の小堀牧場から購入した子牛を肥育したもので、A5と4の間くらいの程よいサシが入ったお肉に仕上がってます。「血統」ではなく「食の目線」から見ることができる生産者を育てたい、とのことでした。

[caption id="attachment_4765" align="aligncenter" width="786"] 遠藤シェフと戸田シェフ[/caption]

[caption id="attachment_4764" align="aligncenter" width="722"]

遠藤シェフと戸田シェフ[/caption]

[caption id="attachment_4764" align="aligncenter" width="722"] 今帰仁アグーの餃子を仕込む戸田シェフ[/caption]

今帰仁アグーの餃子を仕込む戸田シェフ[/caption]

本日のメニュー

〇 高田農場「今帰仁アグー」

・焼売 ・モモ肉の低温調理

・モモ肉の低温調理

〇 鏡山牧場「八崎牛」 サーロイン、ランプ、イチボ

〇 柿木畜産「短角牛」 肩ロースのミートパイ、ビーフシチュー

〇 磯沼牧場「88ビーフ」レバーステーキとホルモンソテー

〇 鳥山畜産「赤城和牛」

・ロース肉すき焼き ・ロース肉カブリの牛焼き

・ロース肉カブリの牛焼き

[caption id="attachment_4767" align="aligncenter" width="786"]

[caption id="attachment_4767" align="aligncenter" width="786"] 赤城和牛のロース肉[/caption]

[caption id="attachment_4766" align="aligncenter" width="600"]

赤城和牛のロース肉[/caption]

[caption id="attachment_4766" align="aligncenter" width="600"] 高岡さんご夫妻が1人前ずつ丁寧に作られる夫婦すき焼き![/caption]

高岡さんご夫妻が1人前ずつ丁寧に作られる夫婦すき焼き![/caption]

参考文献

土佐あかうしの歴史と独自規格TRBの目指す未来から学ぶ

独自の伝統と流通規格を持つ「土佐あかうし」

[caption id="attachment_4740" align="aligncenter" width="748"] 高岡さんの挨拶[/caption]

高岡さんの挨拶[/caption]

今回のテーマは「土佐あかうし」。あかうし=褐毛和種ですが、褐毛和種には熊本系と高知系の2系統があります。元は「朝鮮牛」の血統が強く、一時は黒毛和種のように外国種(シンメンタールやブラウンスイス)を改良用(体を大きくするため)に交配しましたが、農耕用に利用するための性質のおとなしさ、小回りの良さなどの美点が失われるため、熊本、高知それぞれで「褐毛和種」の改良と固定を進めた結果、高知系は朝鮮牛の血統が濃くなり、全体の毛色や「毛分け」と呼ばれる特徴的な黒毛部分があるなど(皮膚,角,鼻鏡,眼臉,舌,蹄,尾房,陰のう,肛門などが黒色の→なんか可愛い)、熊本系とは異なる系統となっています。なお、「毛分け」は韓国では嫌われたそうで、韓牛にもない、高知系褐毛和種独特のものになっています。

熊本系は、増体の良さなどから、北海道(池田牛、はこだて和牛)、秋田、宮城などでも飼育されてますが、高知系は高知県内のみで飼育され改良された牛です。また、血統証明する「登録」も高知系は、黒毛和種と同じ「全国和牛登録協会」が行い、他の褐毛和種は「日本あか牛登録協会」が行います。今年10月に鹿児島で開催された和牛オリンピック「全国和牛能力共進会」では、NHKニュースにいきなり高知県出品のあか牛が映りテレビジャックしたことがありましたが、黒毛和種の中でひときわ目立った可愛い牛ちゃんだからこその珍事でした。

さて、そんな「土佐あかうし」を紹介してくれるのは、土佐あかうしの「揺り籠から墓場まで」を担当された高知県の変態公務員、いえスーパー公務員の公文善一さんです。

[caption id="attachment_4739" align="aligncenter" width="786"] 土佐あかうしの伝道師・公文喜一さん[/caption]

土佐あかうしの伝道師・公文喜一さん[/caption]

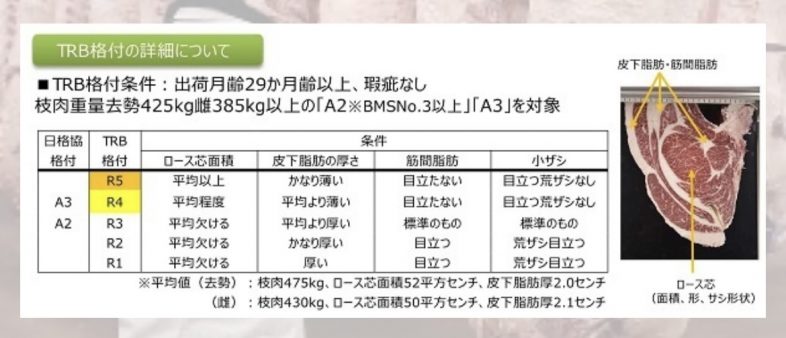

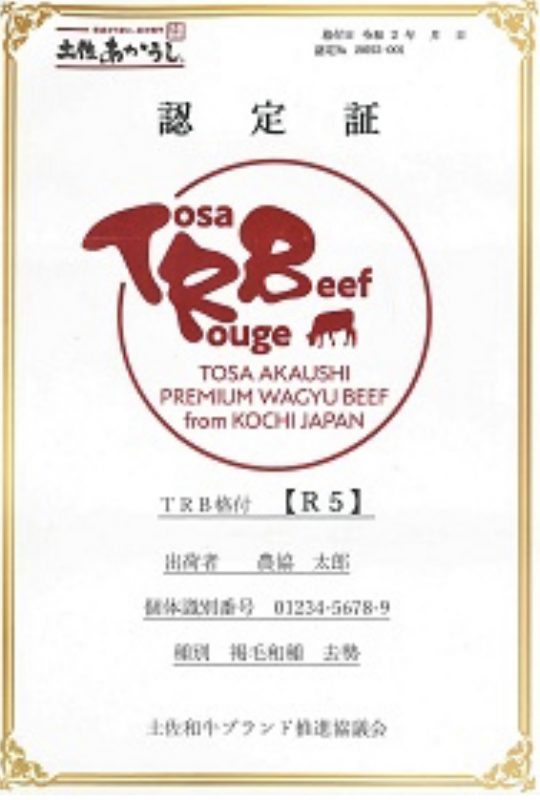

土佐あかうしの生産振興からブランディングまで担当した公文さんから詳しいお話を巧みにプレゼンしていただきました。特に、公文さんが作られた土佐あかうし独特の「TRB」格付((T=土佐あかうし、R=らしい、B=Beef )は、A2〜3等級クラスが主体のあか牛の赤身肉としての良さを流通サイドに分かりやすい伝える手法として注目されます。個人的に「R」は「Rouge」と思っていたら「らしい」なんですね。公文さん「らしい」ネーミングですw。

また、土佐あかうし専門のお肉屋さん・三谷ミートさんの三谷新吾さんにも補足ししていただきました。

[caption id="attachment_4738" align="aligncenter" width="761"] 三谷新吾さん[/caption]

[caption id="attachment_4741" align="aligncenter" width="786"]

三谷新吾さん[/caption]

[caption id="attachment_4741" align="aligncenter" width="786"] 牛そば・堀井さん[/caption]

牛そば・堀井さん[/caption]

現在、土佐あかうしは、雌牛1000頭、肥育牛1400頭、生産者100人、種雄牛20頭(県の畜産試験場で管理)という生産体制です。全国の和牛の中では、褐毛和種自体が和牛の1.3%、高知系はその1割で0.13%にすぎません。前述したように「閉鎖育種」で、兵庫県と同様、県内だけの遺伝資源で生産していますから「近交係数」の高まりが懸念されます。平成25年には1600頭にまで減ったものが令和3年には2400頭にまで回復したことは素晴らしい成果ですが、担い手農家の高齢化など、克服すべき課題も多いと思います。現在の出荷700頭/年は、土佐あかうしを求めるファンにとって、ぜひ増やしていただき、「希少な品種」でも手の届くお肉にして欲しいところです。

[caption id="attachment_4745" align="aligncenter" width="734"] 品種別の肉用牛頭数 (原田理事長提供)[/caption]

品種別の肉用牛頭数 (原田理事長提供)[/caption]

和牛品種の成立と自然条件を考察すると、高知系褐毛和種は四国カルスト、熊本系褐毛和種は阿蘇外輪山、無角和種は秋吉台と、水はけが良く自然草地が成立しやすい自然条件と、共同での草刈りや火入れなどの人間の干渉とのバランスが生んだ歴史ある品種です。こうした歴史から「草で育てる」品種として黒毛和種とは一線を画した改良と生産がされてきました。今後も草資源を利用した生産体制を維持して地球環境に優しい肉牛として振興していきたいものです。

今日のお肉はサーロインと前すねが29か月齢の雌、ランイチが29か月齢の去勢です。

本日のメニュー

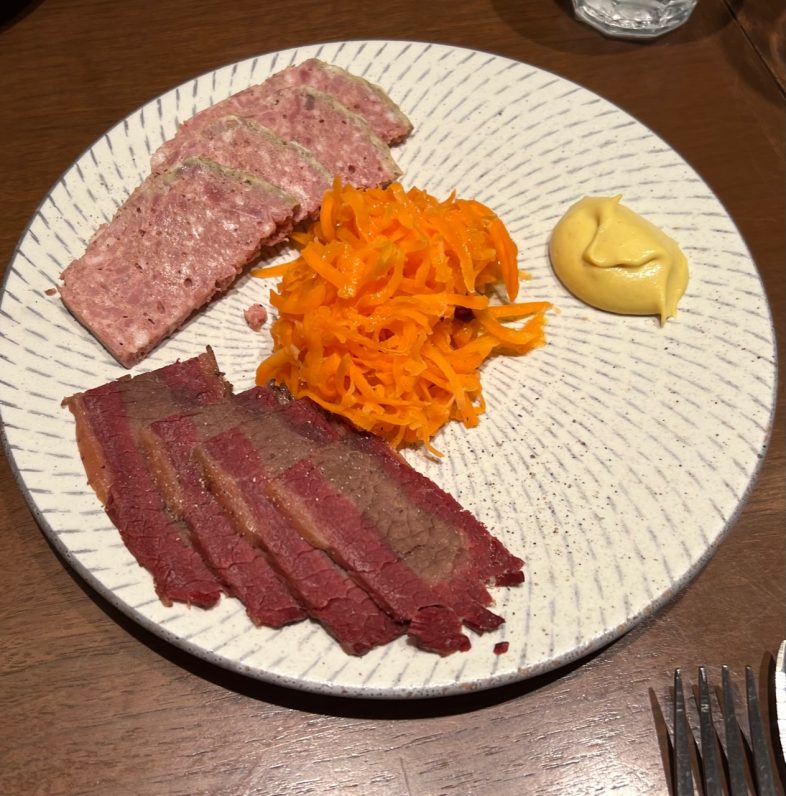

〇 シャルキュトリ盛り合わせ

〇 土佐あかうし食べ並べ サーロイン・ランプ・イチボ

〇 葉物サラダ

〇 土佐あかうしハンバーグ(サーロイン・ランプ・イチボ・スネ肉のMIX)、土佐あかうしスジ肉のグラタン(いろいろな部位のスジ肉で)

〇 うしそば(スネ肉の煮込み蕎麦)