「幸せな山地酪農チーズを求めて」

2024年1月26日

全日本・食学会乳乳学会研究会

乳乳学会理事会

格之進F

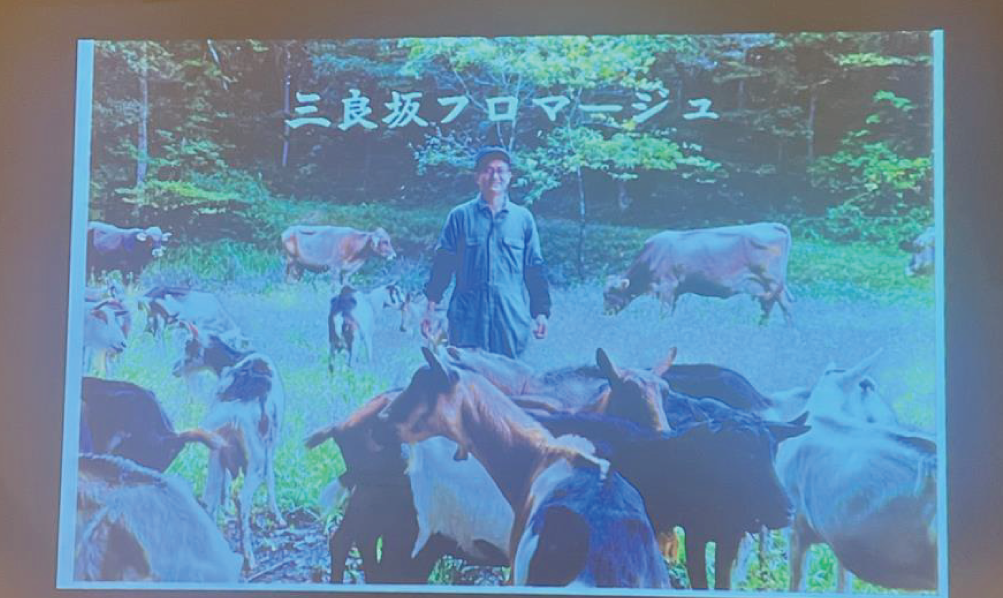

第14回乳乳学会」のテーマは「幸せな山地酪農チーズを求めて」と題して、広島県三次市「三良坂フロマージュ」の松原正典さんをお迎えしました。

松原正典さん

高岡顧問

松原さんは、第3回、第6回と来ていただいてますので、乳乳学会ではお馴染みの顔です。

とはいえ、絶えず進歩を続ける松原さん、2023年10月下旬にノルウェーで開かれた世界最大級の国際コンテスト「ワールドチーズアワード2023」で、熟成チーズ「アカショウビン」が最高ランクの世界ベスト100となるスーパーゴールドを受賞するなど大活躍中です。

アカショウビンとは、工房のある広島県三次市の森でよく見かける夏鳥の名前だそうです。「三良坂フロマージュ」は、山間で山羊と牛を60頭ほど放牧で飼う「山地酪農」を行っています。配合飼料は給与せず、牧草(というかいろんな草や葉)のみで育てた牛と山羊のミルクで、様々なバリエーションのチーズを製造していて、特に、地元の野菜や果実とのコラボレーションにも積極的に取り組まれてます。

今日の料理にも提供されている、スーパーゴールド受賞作の「アカショウビン」。表面を塩水で洗いながら熟成させたウォッシュタイプのチーズで、側面を地元産ヒノキのわっぱと紐で包んでいます。このヒノキのわっぱも、「山男」松原さんが丹念に削り取って作成しているのです。ウオッシュタイプとはいえ、マイルドで、「モンドール」のようにとろけ出す逸品です。

また、松原さんといえば、いつも、山羊肉や、ブラウンスイスの肉を提供していただくので(時にはイノブタなども)、乳乳学会とはいえ、ワイルドなお肉も味わうことができる、お得な会です。今回も、山羊肉と、17ヶ月齢のブラウンスイスを提供していただき、遠藤シェフも奮闘!楽しく美味しい、年明けのイベントとなりました。

山羊肉を焼く遠藤シェフ

美味しい山羊肉をどうぞ

松原さんのプレゼン表紙

本日のメニュー

〇チーズ盛り合わせ

アカショウビン、花かご、みらさかタタン

フロマージュブラン(セルヴェルドカニュ)

〇アメリカンチーズカードフリット、カチョカバロの磯辺焼き

〇シャルキュトリとモッツァレラチーズのサラダ

〇山羊肉の料理

メルゲーズソーセージ、もも肉のロースト、背肉のグリル

〇ブラウンスイス クラシタのソテー

粗挽きマッシュポテトとラクレットチーズ

〇クラシタのミルク煮

〇ミルクプリン 愛媛産伊予柑のマーマレード

(山羊肉17ヶ月齢・去勢)

参考文献

「酪農家とともに歩む木次乳業のチーズ」

2023年12月11日

全日本・食学会乳乳学会研究会

乳乳学会理事会

格之進F

「第13回乳乳学会」のテーマは「酪農家とともに歩む木次乳業のチーズ」です。

全国のチーズ工房は340を超える水準となっていますが、一般の消費者が気軽に買える本格派のチーズは多くはありません。

それは、小規模のチーズ工房が太宗を占め、工房に行ったり、お取り寄せをしないと入手できないチーズが多いためでもあります。

そうした中で「木次乳業」のチーズは都内の高級スーパーやデパートなら比較的、手に入りやすいチーズとなっています。

今回の企画は、そうした地方の乳業メーカーとして長年、チーズを作り続けている木次乳業のチーズ部門責任者・川本英二さんのチーズ作りの軌跡を会社と個人の両面から語っていただきました。

川本英二さん

ギターを抱いた渡り鳥

遠藤シェフ

川本さんはロック少年としてミュージシャンを目指すものの、夢破れて故郷の木次乳業に勤めることになりました。(川本さんのお話は、本当はここのところが面白いのです)

ロック少年の夢と挫折、そしてこの日の夜に夢が叶ったという、涙なくしては語れないお話です。(そこは参加者だけの胸に)

27年前にチーズ部門に配属され、その後はチーズひとすじ。

そんな川本さんを支え続けてくれたのは、木次乳業の創業者・佐藤忠吉さんでした(川本さん曰く「人たらし」)。

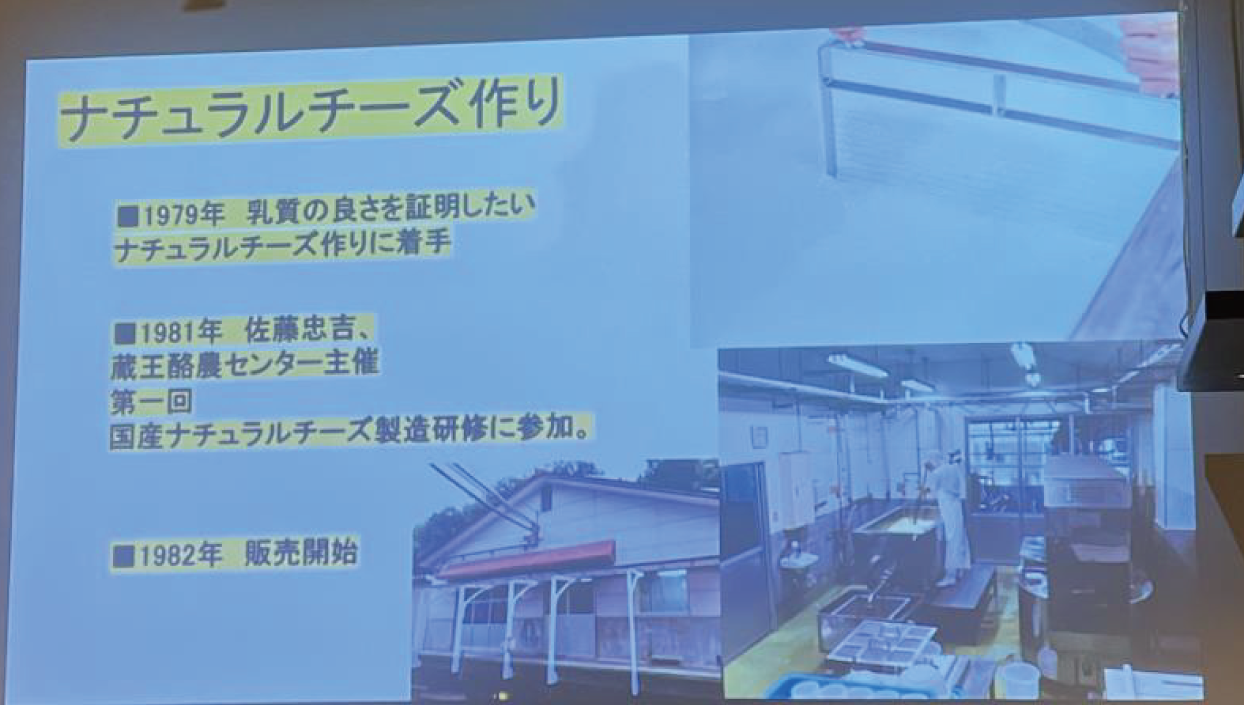

木次乳業がチーズ製造を始めた1980年代は、まだNCが浸透していない時代。

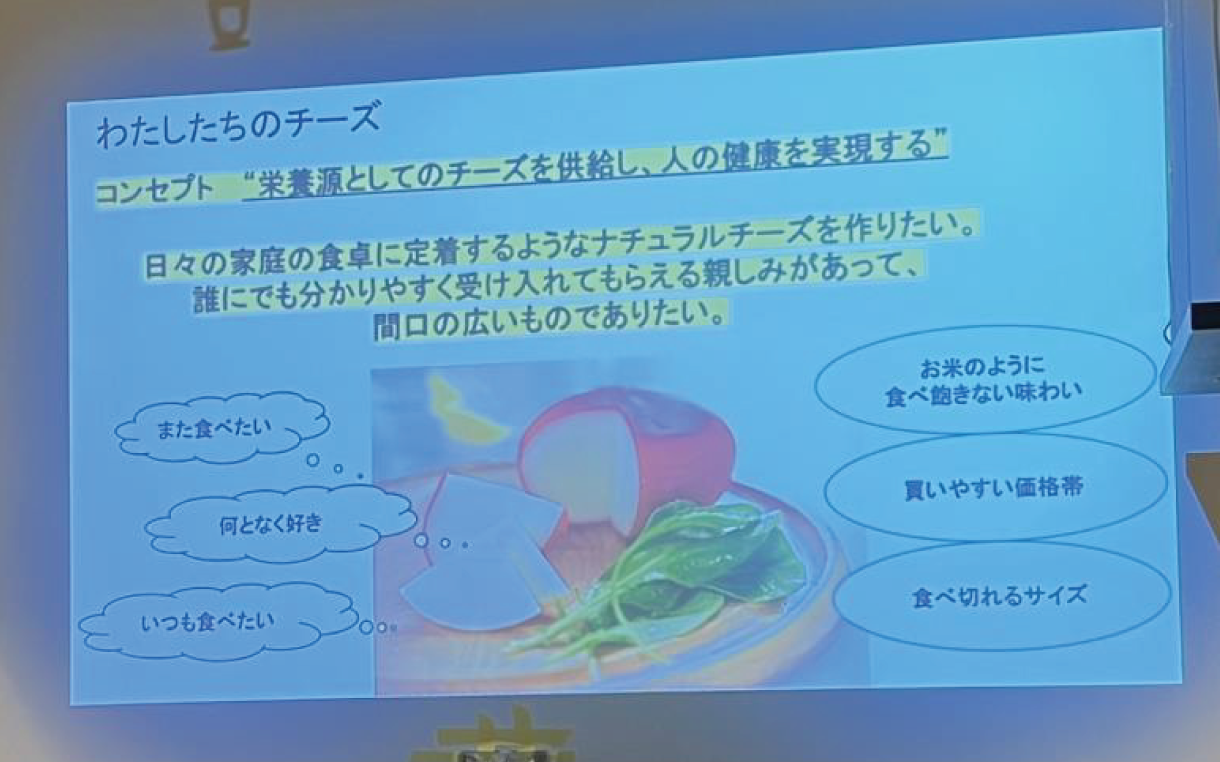

忠吉さんは「日本人のカルシウム補給のためには、食べやすいチーズを作ることが大事。

強い個性を持つチーズは人に任せて、木次乳業は食べやすいチーズを作る」と仰ってました。川本さんにとっては、つまらない話です。

そんな時、あるコンテストで優勝して号泣する生産者を見て、一生懸命な姿に驚き「自分もいつかは号泣してやる」と心に誓ったものの、会社が作るチーズは穏やかすぎて賞は取れないと思っていました。

そこで「オールドゴーダ」に挑戦。優しいと言われたゴーダをあえて熟成することで(会社とは喧嘩したけど)、コンテストで賞を取るまでになったのです。

そんなことで「天狗」になっていた頃、テレビで難病の子供を持つ母親が、子どものために用意している「木次牛乳」を見て、賞を取ることに夢中になっている自分の野心を恥ずかしく思いました。

穏やかなチーズこそ消費者が求める木次乳業のチーズだと心を入れ替えて製造に励みました(逆に賞がとれたけど)。

今でも自分を支えるのは佐藤忠吉さんの、折に触れた言葉だと思います。

少年の夢の実現

というわけで、歌あり、涙ありの楽しい乳乳学会に。

もちろん、美味しいチーズと遠藤シェフの御料理が最高だったことは言うまでもありません。

本日のメニュー

〇チーズ食べ並べ

イズモ・ラ・ルージュ、胡椒入りミニゴーダ

オールドゴーダ、ナチュラルスナッカー

〇キノコと胡椒入りゴーダチーズの春巻き

イズモ・ラ・ルージュのチーズチヂミ

〇オールドゴーダのメリメロサラダ

〇モッツァレラチーズのシューファルシー ホエー煮込み

〇プロボローネのアリゴと熟成肉ステーキ

〇カマンベールチーズの炊き込みご飯

〇オールドゴーダのバウンドケーキ

参考文献

「北海道竹下牧場のチーズと格之進の熟成肉のコラボの挑戦」

2023年11月22日

全日本・食学会乳乳学会研究会

乳乳学会理事会

格之進F

今日は、「第66回肉肉学会」として、北海道中標津町・竹下牧場の「ブラウンスイス7歳去勢牛」を予定していました。しかし、この牛をいざ、と畜場に運んでみると、あまりの大きさ(太ってはないのですが、地面から肩までの体高が高すぎて)に、地元のと畜場では処理ができないと指摘されました。

竹下さんが、いくつかのと畜場に当たってくれたのですが、年末の繁忙期でもあり(11月のと畜場は年末年始の需要期に向けて超多忙です)、すぐには解決できないとのことです。

なので、大変、残念なのですが、今回は竹下牧場のブラウンスイスを食べることは諦めざるを得ません。

しかしながら、竹下牧場さんはチーズの作り手でもあり、たくさんのチーズを準備していただいておりました。

そこで、竹下さんの牧場経営の展開(チーズ、加工食品、ゲストハウスなど多方面にわたっています)についてもぜひ、お話しを伺いたいと思い、竹下牧場のチーズ+格之進の門崎熟成肉のコラボ、というテーマで「第12回乳乳学会」として開催することになりました。

今回、参加していただいた方に感謝します。

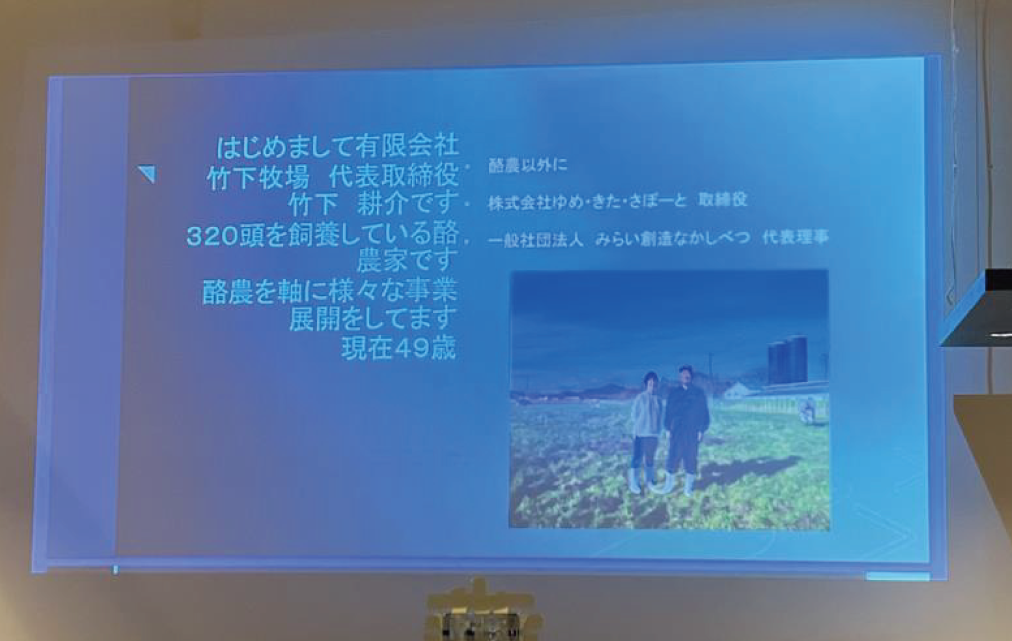

竹下耕介さん

高岡顧問の挨拶

という訳ではじまり、はじまり。

まずは、竹下さんのプレゼンから。

飼育頭数320頭のうち、ブラウンスイスが1割になった。

ブラウンスイスのオスは二足三文の価値しかないので、肥育により価値をつけたいと思っていたら、今回、予定していた去勢牛は、コロナもあり気がついたら7歳になっていた。

トラック詰め込んで見送ったのに、と畜場でと殺できないとされ、牧場に戻ってきた。なので、今回は予定どおりの肉を提供できず申し訳ない。

現在、牧場にはブラウンスイスと和牛の交雑もいるが、血統的に和牛が入ると太ることは間違いない。

ブラウンスイスは足が長く、ホルスタインより大きめではあるが、(今回の牛の)体高175cmは予想以上に大きく、と畜場の枠に入らないとか、と畜時のレールに懸垂できないとか言われて引き取らざるを得なかった。今回はお肉としての「肉肉学会」ではなく、チーズとして「乳乳学会」で楽しめてもらえれば、と思う。

先代が昭和31年に開拓に入って、竹下牧場の歴史が始まった。

自分が経営継承するにあたり、チーズの研修でフランスに行って思ったことは「多様性を認める世界は豊かだと思う」ということ。

チーズ製造にあたり、夫婦で違うチーズを作ることにしており、自分は、モッツァレラとリコッタを金曜日に100リットルの生乳から作る。チーズを作る幸せを感じるし、自分はその日のうちに結果が出るモッツァレラが合っている。

奥さんはセミハードのマリボーを製造している。

我が家の生乳は、乳脂率4%なので脂肪を抜いてクリーム作り、「リコッタ・アラ・パンナ」も製造している。

チーズは「製造から販売まで自ら責任をもつ」ことが素晴らしいし、チーズを食べに中標津に来て欲しい。

チーズのほかは「スープ事業」でポタージュ4種類を作っている(本日、試食あり)。

今後の竹下牧場の目標は、持続可能な未来を考えることであり、「牧場と食を中心とした持続可能なローカル経済圏を創る」ことである

本日のメニュー

〇MIXグリーンサラダとマリボーチーズ

〇モッツァレラチーズの焼きカプレーゼ

〇竹下ファームの自家製スープ

〇門崎熟成肉のリブロースのローストビーフ マリボーのチーズソース

〇牛すね肉の煮込みマリボーチーズ

〇たっぷりチーズラザニア

〇骨ぎわステーキサンド マリボーチーズ

〇りんごのクラフティとリコッタチーズ

参考文献

「みるくのえん」〜生産者支援事業へのチャレンジ〜

2023年7月19日

全日本・食学会乳乳学会研究会

乳乳学会理事会

格之進F

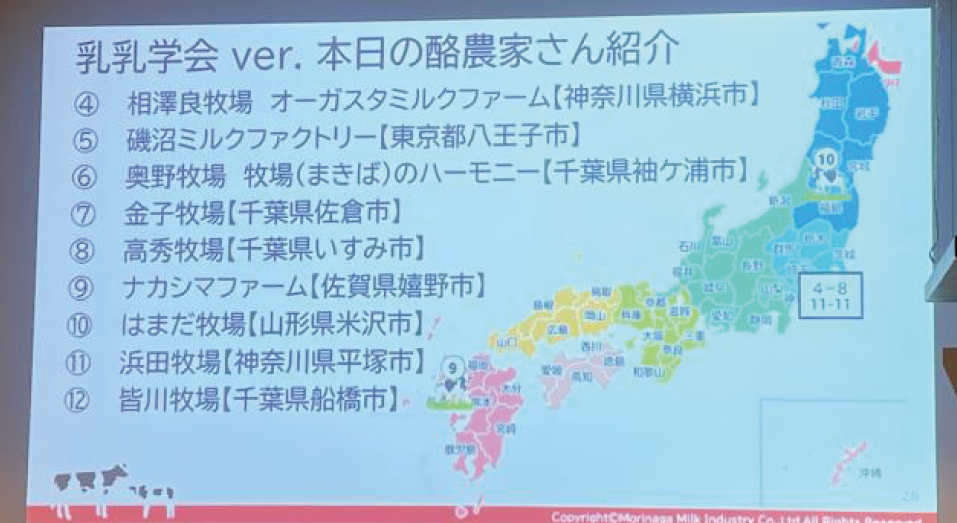

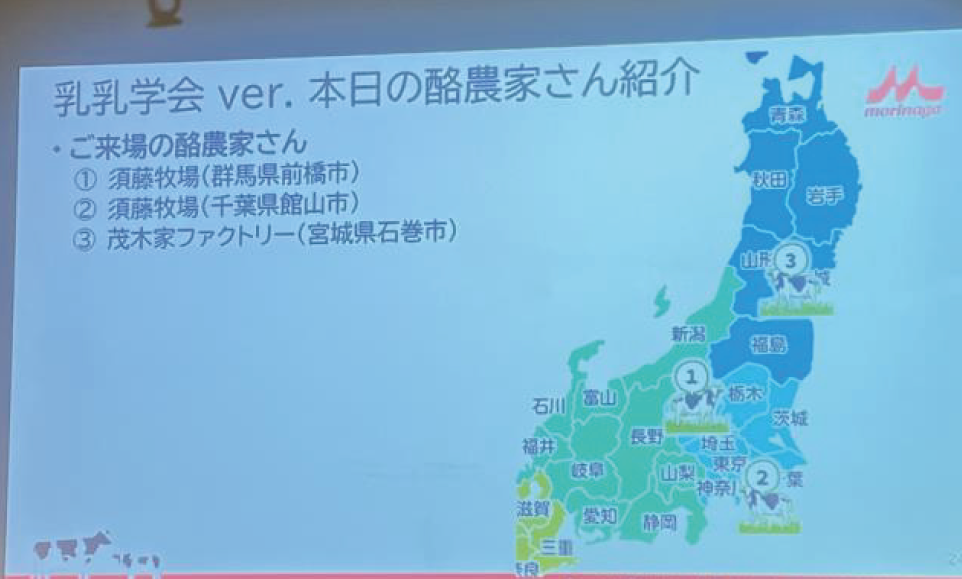

「第11回乳乳学会」のテーマは、「みるくのえん〜生産者支援事業へのチャレンジ!〜です。

乳乳学会が始まって以来の大手乳業メーカー「森永乳業」の取組を紹介することになりました。

何故かというと、森永乳業に勤める鴨志田正久さんが、社内事業として取り組まれた「みるくのえん」が、酪農家が行う乳製品製造を紹介し、かつ、酪農家に代わって販売するというとても「変態な試み」だからです。

鴨志田真弓さん

高橋副理事長と肉おじさん

遠藤シェフ

その仕掛け人・鴨志田さんによる趣旨説明は、『森永乳業の新規事業「みるくのえん」は、酪農家が6次産業化の取り組みで加工・販売しているこだわりの商品(ヨーグルトやチーズなど)を集め販売代行する取組みです。「10年後の森永乳業グループのありたい姿が描ける新規事業」を考えた時、乳業メーカーの原点である「酪農」を見つめ直したいと感じました。

現在、国内の酪農家数は減少し担い手(後継者)が不足しています。このまま次世代が育たなければ、当社に限らず社会にとって大きな痛手となります。

そこで「酪農の未来を創出する『connect with 酪農』」というコンセプトを掲げ、生産者である酪農家の皆さまと、乳業メーカーである森永乳業が一丸となって、酪農という営みのさまざまな魅力を生活者や次世代に伝えることを核とした事業を発案しました。

本事業を通じ、「酪農ってかっこいい」「酪農家になりたい」という声がたくさん聞こえる未来を、酪農家の皆さまと共に創っていきたいと考えています。』というものです。

素敵ですよね。

酪農家さんがチーズ、牛乳、ヨーグルトなどの乳製品を製造する取組は毎年、増加しており、特徴のある経営を活かした様々な乳製品が誕生していますが、スモールビジネスゆえの良さと制約があります。特に、製造量や販売ルートが限られていることから、せっかくの「宝物」を消費者に届けることができない場合がママあります。私(原田理事長)もかねてから、そのような制約を打破するために「共同配送・共同販売」の取り組みができないものかと考えていました。今回の森永乳業の取り組みは、1:酪農家の乳製品を届け、認知してもらうポータル機能を持つこと、2:大手の乳業メーカーが、日常的な物流とは違う枠組みで酪農家の取り組みを支援すること という意味で嬉しいことだと思います。

今回の乳乳学会では、その取り組みを社内で進めてきた鴨志田真弓さんに「みるくのえん」の産みの母牛として語っていただきました。

また、通常は、ひとつのチーズ工房に焦点を当てる乳乳学会と異なり、12の酪農家・工房が製造する乳製品を提供していただき、館山の須藤牧場さん、前橋の須藤牧場さん、石巻の茂木牧場さんにはゲストとしてお越しいただくという大変、充実したイベントとなりました。

本日のメニュー

説明は牧場名、製品名、牛の種類(H:ホルスタイン、B:ブラウンスイス、J:ジャージー)

〇前菜

・セルベルドカニュ 高秀牧場 フロマージュブラン(H)

・ラディプール 茂木家ファクトリー 有塩バター (H)

・リコッタとほうれん草のキャッシュ 皆川牧場 リコッタ (B)

・魚介のクスクスとカチョッタ 皆川牧場 カチョッタ (B)

〇MIXグリーンサラダヨーグルトドレッシング

相澤良牧場 ヨーグルト (J&H)

〇スカモルツァの磯辺焼き

皆川牧場 スカモルツァ (B)

〇グリル野菜とミルクのたまごのグラタン

高秀牧場 みるくのたまご (H)

〇格之進のハンバーグ チーズソース

高秀牧場 草原の青空 (H)

〇熟成肉ステーキ おろしチーズがけ

ナカシマファーム 水田のチーズ (H)

〇チーズとごはん

須藤牧場 モッツァレラ漬け (H)

ナカシマファーム Omiso-みそ漬けモッツァレラ

〇デザート

高秀牧場 ブラウンチーズ (H)

はまだ牧場 ジェラート (H)

浜田牧場 ジェラート (H)

〇モッツァレラチーズ食べ並べ

・高秀牧場 (H)

・皆川牧場 (B)

〇飲むヨーグルト食べ並べ

・金子牧場 (J&H)

・相澤良牧場 (J&H)

・茂木家ファクトリー (H)

・磯沼ミルクファーム (J)

〇牛乳いろいろ飲み並べ

・須藤牧場 プレミアムジャージー牛乳

・須藤牧場 ブレンド牛乳(J&H)

・金子牧場 ノンホモ低温殺菌牛乳(J&H)

・茂木家ファクトリー ノンホモ低温殺菌牛乳(H)

参考文献

皆川牧場(千葉県船橋市)

茂木家ファクトリー(宮城県石巻市)

高秀牧場(千葉県いすみ市)

ナカシマファーム(佐賀県嬉野市)

須藤牧場(群馬県前橋市)

須藤牧場(千葉県館山市)

はまだ牧場(山形)

浜田牧場(神奈川)

金子牧場(千葉県)

相澤良牧場(神奈川県横浜市)

格之進HP

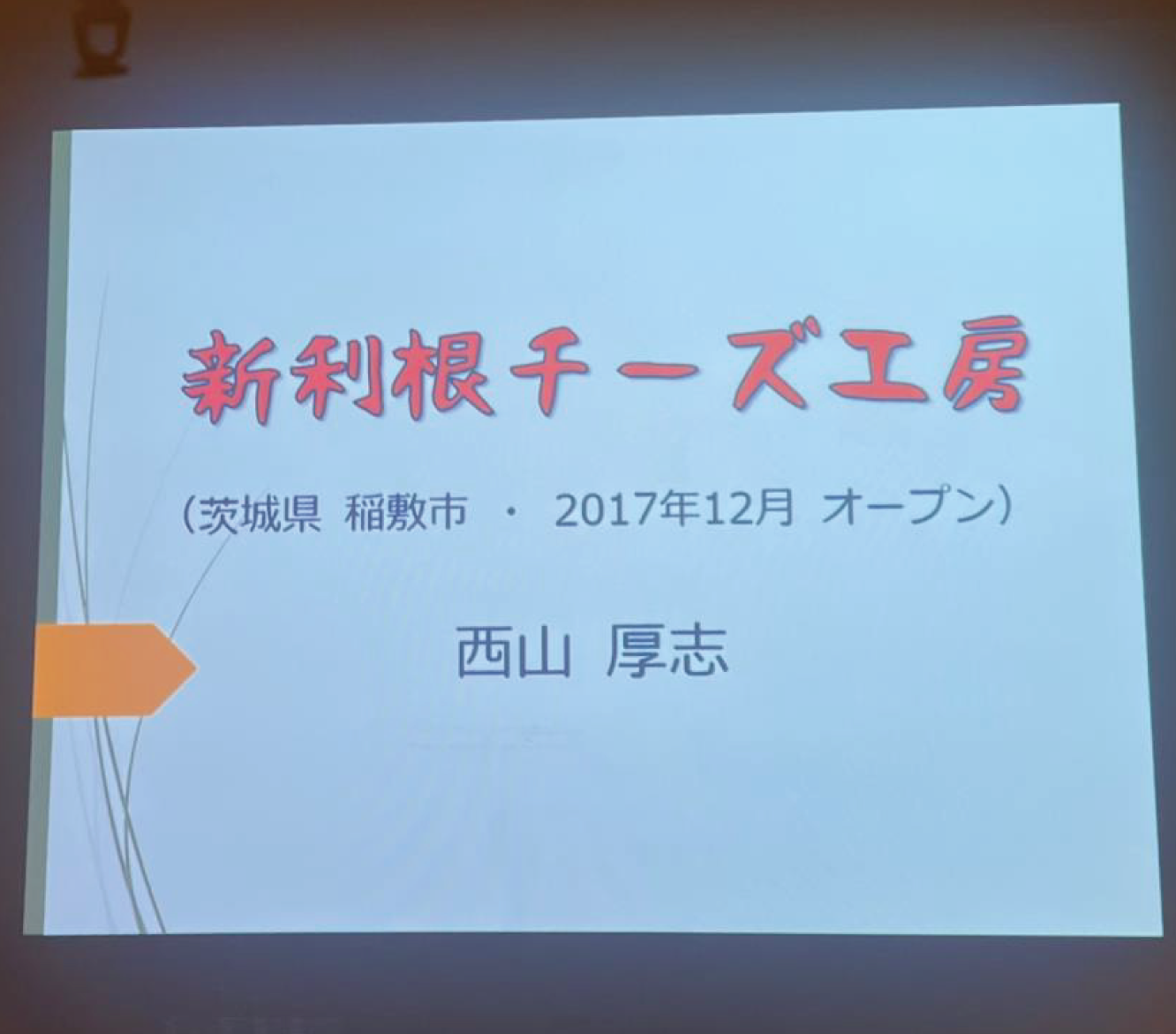

「新利根チーズ工房」

2023年6月5日

全日本・食学会乳乳学会研究会

乳乳学会理事会

格之進F

「第10回乳乳学会」のテーマは「新利根チーズ工房〜常陸国の放牧チーズ〜」です。

戦後の利根川開拓地に開設された「新利根協同農学塾農場」。開拓者たちの意気込みと理念が継承されたこの牧場で、放牧酪農を展開しているのが上野裕さん。関東では珍しい放牧風景に心癒されます。そんな上野さんの理念をチーズというかたちにしたのが、農場内に「新利根チーズ工房」を開設した西山厚志さん。今日は。放牧酪農家とタッグを組んだチーズ工房を展開する西山厚志さんをお招きしました。

西山さんは、放牧酪農の生乳をそのまま利用できるメリットを活かして、フレッシュからモッツァレラ、白カビ、セミハード、ウオッシュと12種類のチーズをワンマン製造しており、新利根チーズ工房を開設して5年半を迎えました。

まずは西山さんのプレゼンから。

西山 厚志さん

何もかもひとりでやっている工房なので規模は小さくて、生乳処理量は400〜500kg/月。チーズの製造、カット、包装、販売、セールスなど様々な作業があるので、チーズの製造日数自体は4日程度/週。最初は3種類しかなくお客様をガッカリさせたが、現在扱うチーズは12種類になった。

この5年半を振り返ると失敗の連続。共働学舎での修業時代に習ったラクレットを作りたいと思い、チーズバットでない寸胴鍋でも製造の理屈さえ合っていれば出来るでしょ、とタカを括っていたけど実際には出来ない!という苦しみ。

そうこうしているうちに、地元酒蔵の社長から新商品開発のオファーを受けたのでラクレット試作を後回しにして、日本酒を使ったウォッシュチーズの製造にチャレンジ。修行時代に見ていたから簡単でしょ、とタカを括って作ったけど出来ない!

稲光&暁富士では二次発酵による膨張問題も発生。は、金欠のピークだったので懐具合は厳しく、「膨らんじゃったチーズ」という名で格安販売したこともありました。しかしこれは職人としての矜持が許さない。この頃から一人の限界を感じ始めた。『 チーズ工房を始める人にとって、実はこれがいちばん大事なこと』というのは、1位がパートナー、2位は「その他」と。

今後の目標は、ソロプレイヤーの限界を目指して「一人でもチーズ工房はやれる」という個人的かつ壮大な実証実験を完遂する。そして、やはり、チーズコンテストで入賞して壇上に立ちたい。それと一般社団法人 日本チーズ協会の活動、とのことでした。

遠藤シェフ

○【勝馬蹄】

白霞の生地を馬蹄の形に整え、竹炭をまぶして表皮を白酵母で覆ったソフトチーズ。

○【暁富士】入りソーセージ

ハードタイプ、約10ヵ月間熟成。

新利根チーズ工房において、最長の熟成期間を持つ商品である。

○【白霞】とキムチのトルティーヤサンド

酸凝固タイプ、約1週間熟成。

表皮に生えている白いフワフワしたものは白カビではなく、ジオトリカムという酵母の一種。組織の滑らかさを作り出すことに貢献している

○さけるチーズ【龍雲】のグリーンサラダ

フレッシュチーズ、パスタフィラータタイプ。和テイストなさけるチーズ。

フレッシュなさけるチーズを(有)清原醤油醸造店(茨城県 龍ケ崎市)のめんつゆに漬け込んで、味に深みを出している。

○グリル野菜とハンバーグの稲敷ラクレット【稲光】がけ

ウォッシュタイプ(食感はセミハード)、約2〜3ヵ月間熟成。表皮のオレンジ色は、リネンス菌という枯草菌の一種(納豆菌と同じ仲間)によるもの。

○熟成肉ステーキの【常陸晴】ソース

白カビタイプ(食感はハード)、約3ヵ月間熟成。熟成前期は見事な白カビに覆われ、白カビタイプに特有のキノコのような香りが漂うが、熟成中期には白カビが減退し始め、熟成後期にはすっかり白カビが剥げ落ちて、見た目はハードチーズのような姿になる。

○チーズリゾット

○【月利根】のチーズケーキ

ウォッシュタイプ、約6週間熟成。直径10?程度。表皮のオレンジ色は、リネンス菌という枯草菌の一種(納豆菌と同じ仲間)によるものであり、納豆やぬかみそ漬けと同じクセのある香りがただよう。

本日のメニュー

〇【勝馬蹄】

〇【暁富士】入りソーセージ

〇【白露】とキムチのトルティーヤサンド

〇さけるチーズ【龍雲】のグリーンサラダ

〇グリル野菜とハンバーグの稲敷ラクレット【稻光】がけ

〇熟成肉ステーキの【常陸晴】ソース

〇チーズリゾット

〇【月利根】のチーズケーキ

熟成肉ステーキを焼く遠藤シェフ

参考文献

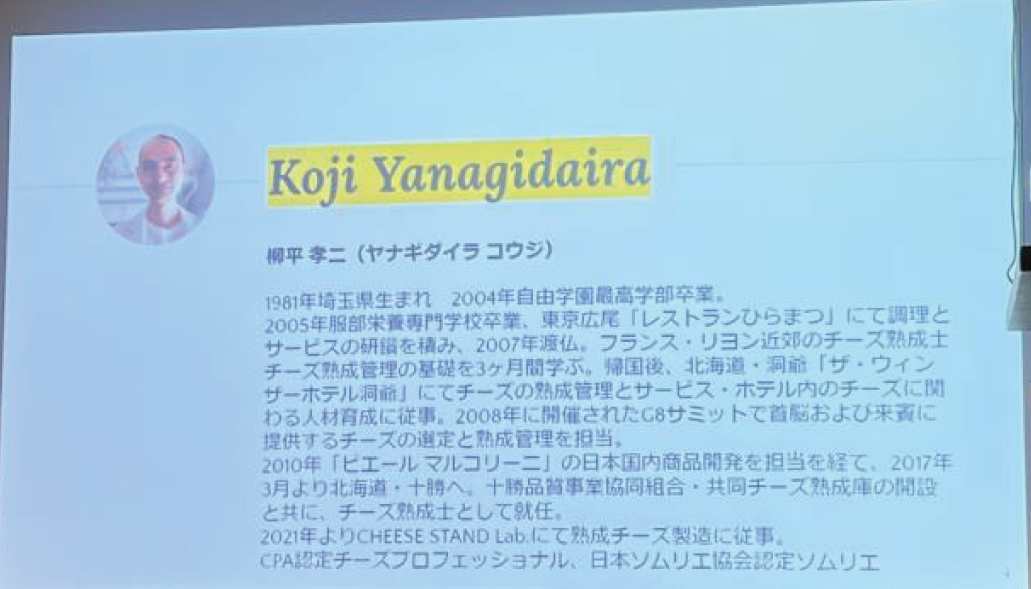

「都会型チーズ工房」 〜Cheese Stand 藤川真至さんの挑戦〜

2023年4月11日

全日本・食学会

乳乳学会理事会

格之進Neuf

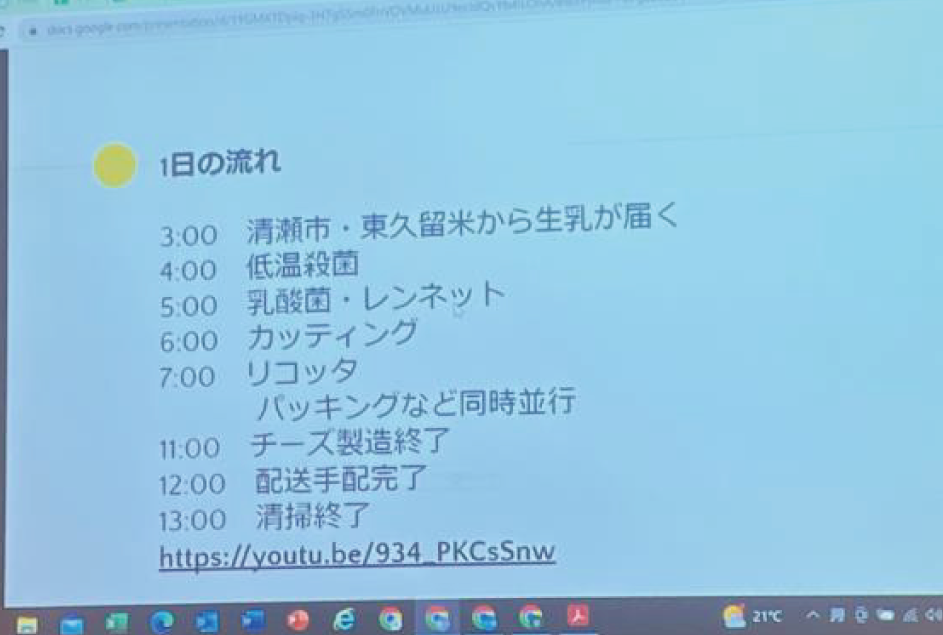

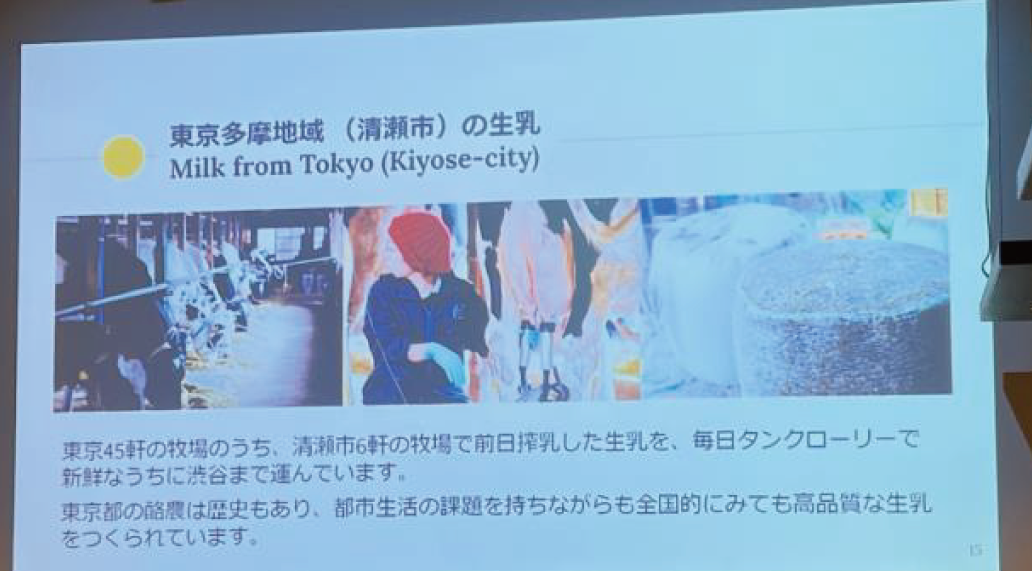

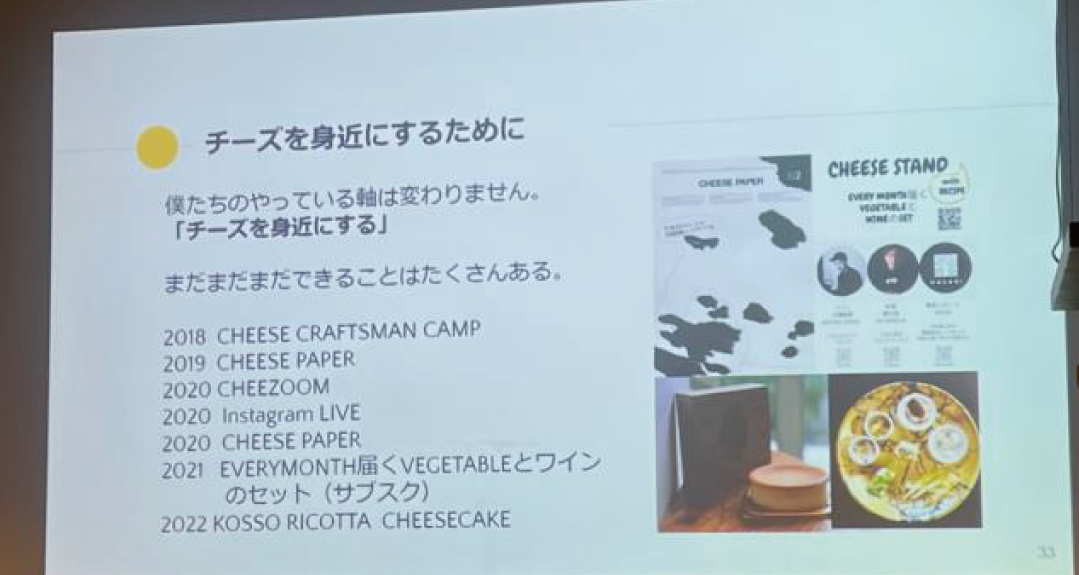

第9回乳乳学会のテーマは「都会型チーズ工房〜藤川真至さんの挑戦〜」です。チーズ工房の皆さんは、職人が1人だったり、遠距離だったりして、コロナ禍が明けてもなかなか再開できなかった「乳乳学会」でしたが、今夜は「SHIBUYA CHEESE STAND」の藤川真至さんと、昨年、尾山台に作られた「CHEESE STAND LAB」の柳平孝二さんに来ていただきました。「SHIBUYA CHEESE STAND」は、藤川さんが、バックパック旅行でナポリに行ったときに、出来立てチーズを作りたいと思い、南チロルにて3週間住み込みで実習をした上で、「街にできたてのチーズを」をコンセプトに奥渋谷に11年前に開設したお店です。開設以来、渋谷で11年。その間、工房増設のため富ヶ谷に「& CHEESE STAND」を開設。昨年には熟成チーズの製造や新商品開発のため「CHEESE STAND LAB」に尾山台に開設するなど進化中です。その上、なんと今年は、東京を飛び出して、連休前に福岡県の「油山牧場」に新店舗を開設すべく準備中。

尾山台の熟成系チーズを担当している柳平さんからもお話を伺うことができました。最強のコンビですね。

今回は、なんと、藤川さんが実演する「ボッコンチーニ」の作りたての試食から始まりました!

そしてチーズスタンドのフレッシュから、白カビ、セミハード、ブラウンチーズまで、CHEESE STANDの様々なチーズを遠藤シェフの料理でいただくことができました。

藤川さんのプレゼン

柳平さんのプレゼン

遠藤シェフ

本日のメニュー

〇練りたてボッコンチーニ

〇シャルキュトリとチーズ3種の盛合わせ

・東京花やなぎ

・ふきのとうオイル漬けチーズ

・ホエイチョコレート抹茶

〇グリーンサラダとリコッタサラータ

〇門崎熟成肉のグリル

東京白カビチーズのソース

〇ミートソースのパスタ

山盛り東京セミハード

〇できたてリコッタ

ボッコンチーニつくり

肉おじさんもボッコンチーニ

今日のチーズ

参考文献

「テーマは竹島!!」 〜チーズ侍 竹島英俊〜

2022年5月26日

全日本・食学会

乳乳学会理事会

格之進Neuf

第8回乳乳学会のタイトルは『テーマは竹島!!』って乱暴なようだけど、水牛のチーズをメインにその神髄を追求する竹島英俊さんは、その佇まいが「チーズ侍」であり、生き方そのものが「チーズ」という印象なのです。なので、「テーマは竹島!!」というタイトルは妙にしっくりくるものがあります。竹島さんが勤める株式会社クルックフィールズは、音楽プロデューサーの小林武史氏が2018年に木更津市に創設した、食と農、自然をテーマにした「サステナブルファーム&パーク」で、農場内で生産した野菜、牛乳、卵などを販売・提供するショップやレストラン、宿泊施設を有する「テーマファーム」です。今日は、クルックフィールズ全体のマネージャーである飯田あずささんにもお越し頂き、クルックフィールズの全体像を伺いました。その面積は9万坪(約30ヘクタール)で現在は、SDGsの牧場を目指して一部整備中のところもあるが、概ね,循環型の農場が完成。その中の牧場部門では、段々畑のような放牧地で放牧されるブラウンスイスとヤギ、ヒツジの生乳を使用した乳製品を場内のショップやレストランで販売し、たぶん日本で一番、頭数が多いと思われる水牛の生乳から作ったチーズは、クルックフィールズのフラッグシップ商品となっています。

ブラウンスイスは3頭。ヤギが20頭弱、ヒツジは数頭というスモールな動物区画は、来園者が家畜のそばまで行けるようになっている(水牛舎は見学会などのイベント以外は立ち入り禁止)。それらの乳は、チーズ、ソフトクリームなどとなってショップ等で販売され、ブラウンスイスの乳は平飼いされている鶏の卵とともにシフォンケーキの原料になっています(シフォンケーキのショップは独立していてアートギャラリーのような建物内にある)

竹島さんのプレゼン

飯田あずささん

高岡顧問のご挨拶

水牛は、世界の温帯・熱帯地方の各地で飼育されており、水田耕作や荷役などで使われるほか、イタリアを中心にチーズの原料乳として使われている。水牛乳で作ったモッツァレラチーズ「モッツァレラ・ディ・ブッファラ」が有名です。

チーズ職人・竹島英俊さんは、10年以上前に宮崎県で水牛チーズの製造を始めたが、宮崎県で発生した家畜伝染病「口蹄疫」の余波により飼育していた水牛を全て殺処分するということになりました。その後、北海道でも水牛牧場に従事したあと、クルックフィールズでの水牛チーズつくりを行っている。竹島さんの水牛モッツァレラはかねてより多くのファンを有しており、クルックフィールズの水牛モッツァレラは製造が間に合わない人気商品となっています。

現在、水牛は40頭にまで増えており、以前よりは製造量も増加したとのことですが、その分、超多忙な竹島さんです。水牛は,汗腺がなく体温調節ができないので、暑い土地では水浴びや泥浴びを行うことで体温調節をしており、日本では、環境の良い牛舎を提供すれば泥浴び場を用意する必要はないので、クルックフィールズでも普通の牛舎以上に快適な住み心地の水牛舎を用意したそうです。

水牛の増頭・更新にあたっては、イタリアから輸入した水牛の精液を人工授精するそうですが、種雄水牛を2頭飼っており、自場で本交での種付けも行っています。水牛の乳量は牛の1/6くらいですが、成分が濃いのでチーズ生産にはぴったりとのこと。

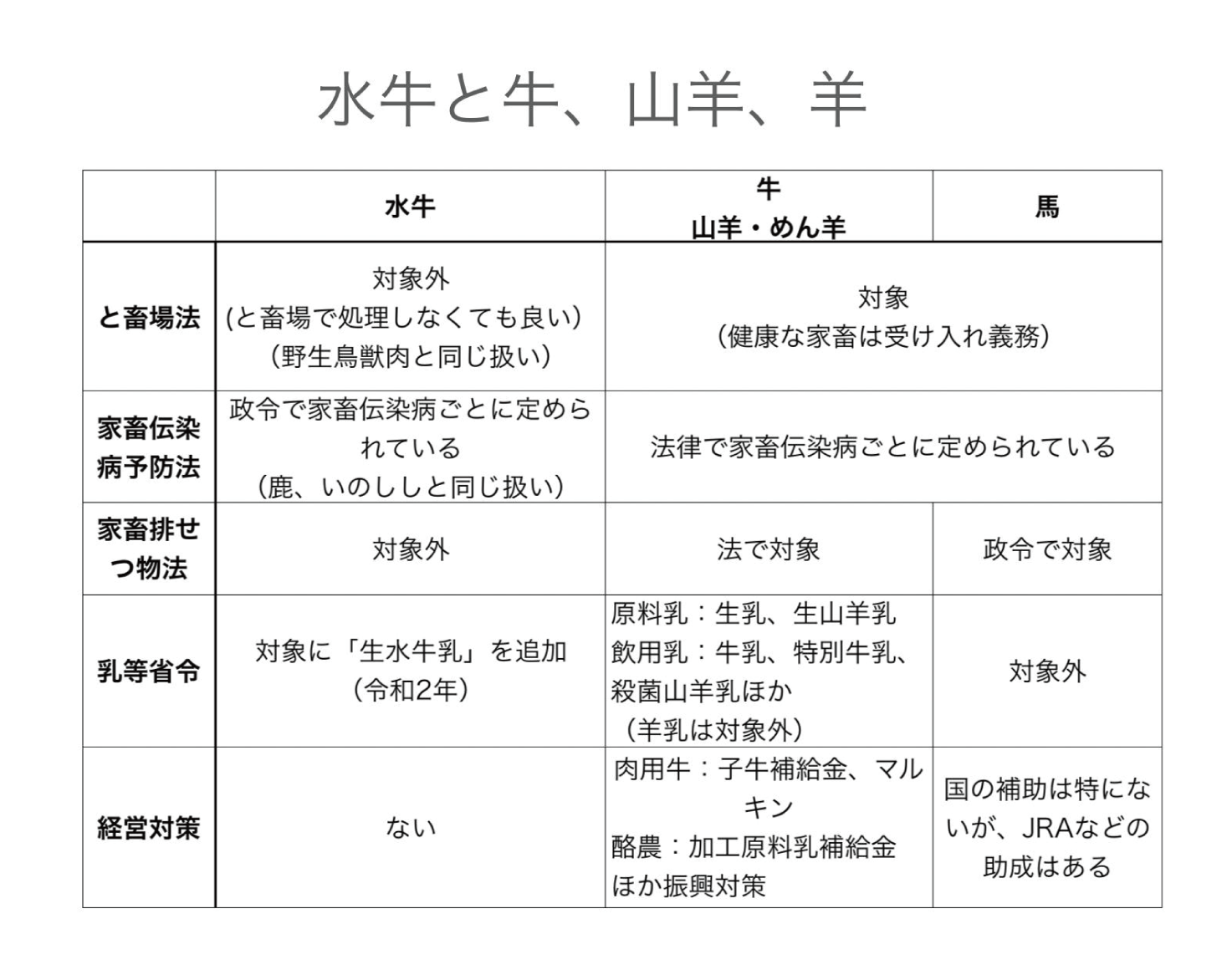

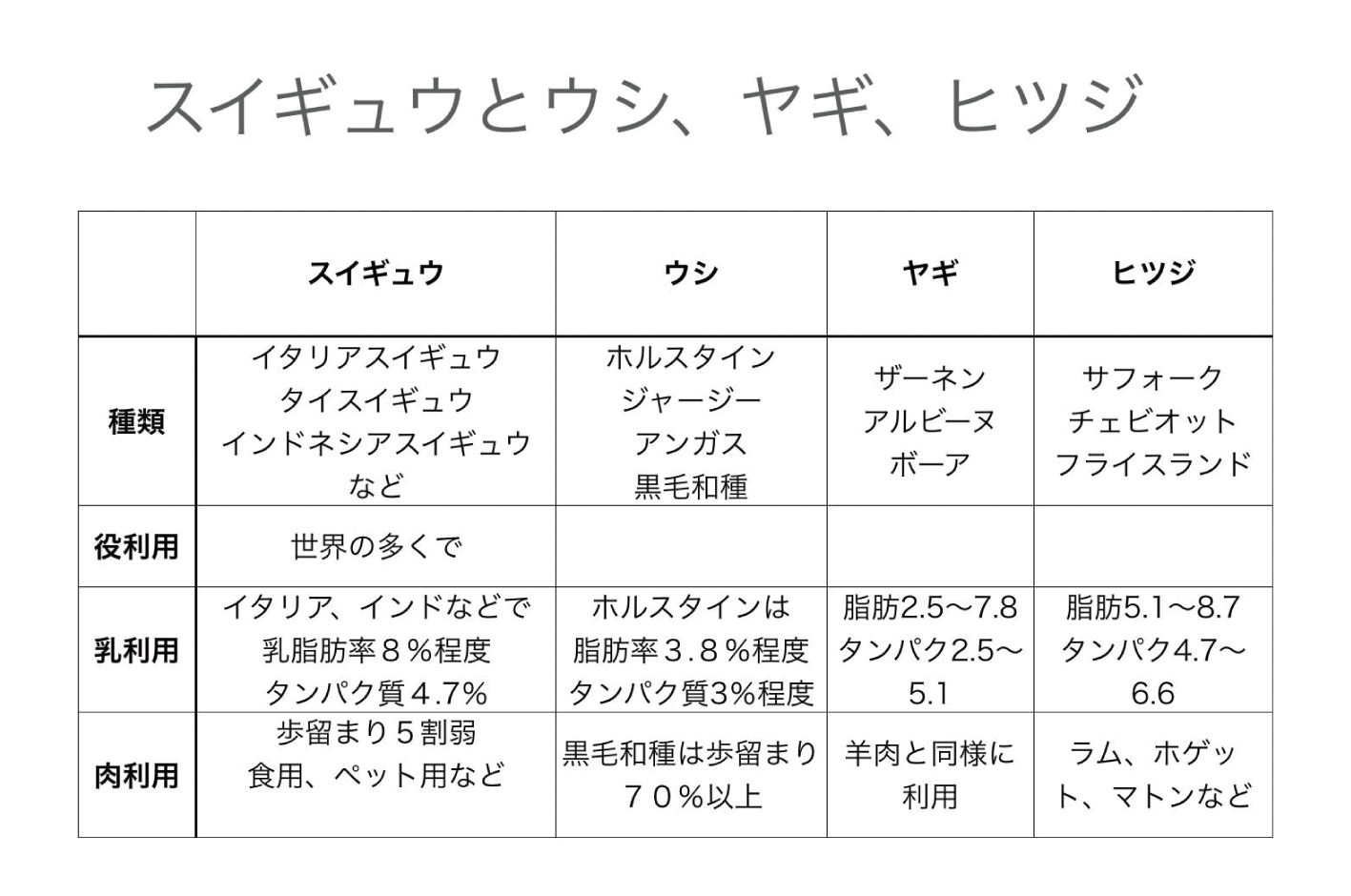

水牛を乳製品用に飼っている牧場は日本で3カ所だけ。水牛と他の乳用家畜との違いや、制度上の取扱の違いなどを原田理事長から説明しました。

原田理事長のプレゼン資料

本日のメニュー

〇チーズプレート

水牛のブルー、羊のペコリーノ、水牛のゴーダ 、ダイワファームの柚子のクリームチーズ

〇水牛のモッツァレラとリコッタ

〇格之進のシャルキュトリ

〇ミルク山羊チョップの素揚げ

〇ミルク山羊もも肉のロースト

〇ミルク山羊肉とヴルストのクスクス

ミルクフェッド山羊(1ヶ月齢)

山羊もも肉のロースト

参考文献

お肉の勉強会 – 芯たま編 –

門崎では、社員一人一人がお肉の知識を身につけお肉に詳しくなるために、月に1度、部位別の解体方法やカット方法による見た目や食感、味の違いを学ぶ研修が開催されています。 その名も「お肉の勉強会」。 このコラムでは、研修での学びをご紹介します! ぜひ皆さんも部位別の特徴を知って、お好きな部位を見つけてみてくださいね。 今回のテーマは「芯たま」です。 研修は東京と岩手の2ヶ所で同時に行われています。 今回の東京の研修担当は、「熟成焼肉 格之進TOKYO」の堤祐紀店長、 岩手は、「ハンバーグおじさん」こと松橋孝幸さんです!門崎のお肉に対する熱い想い

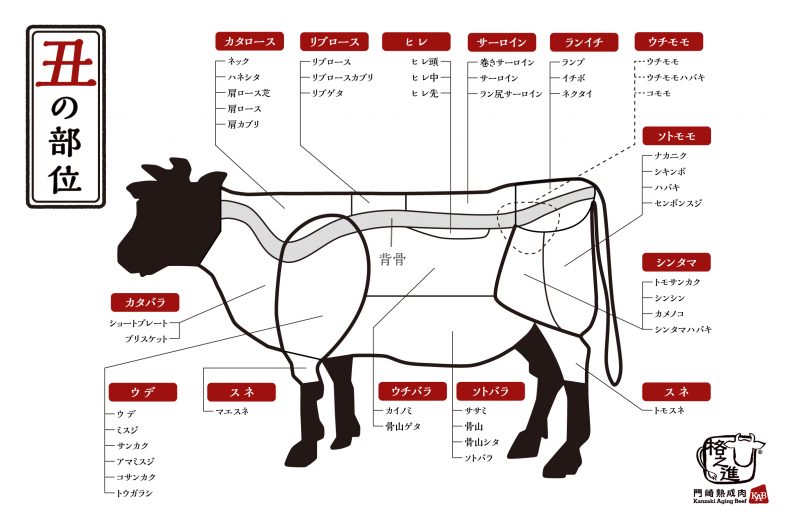

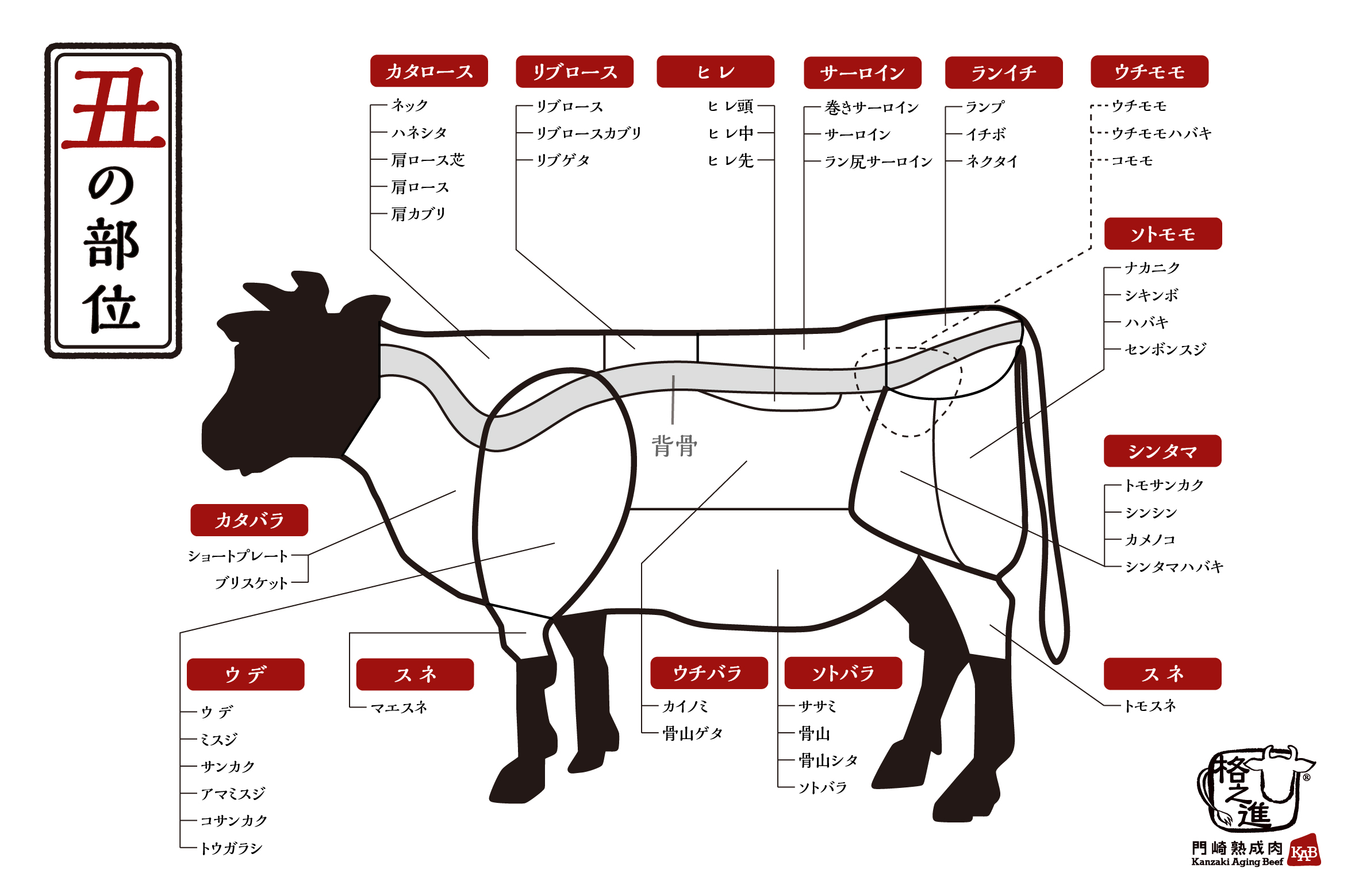

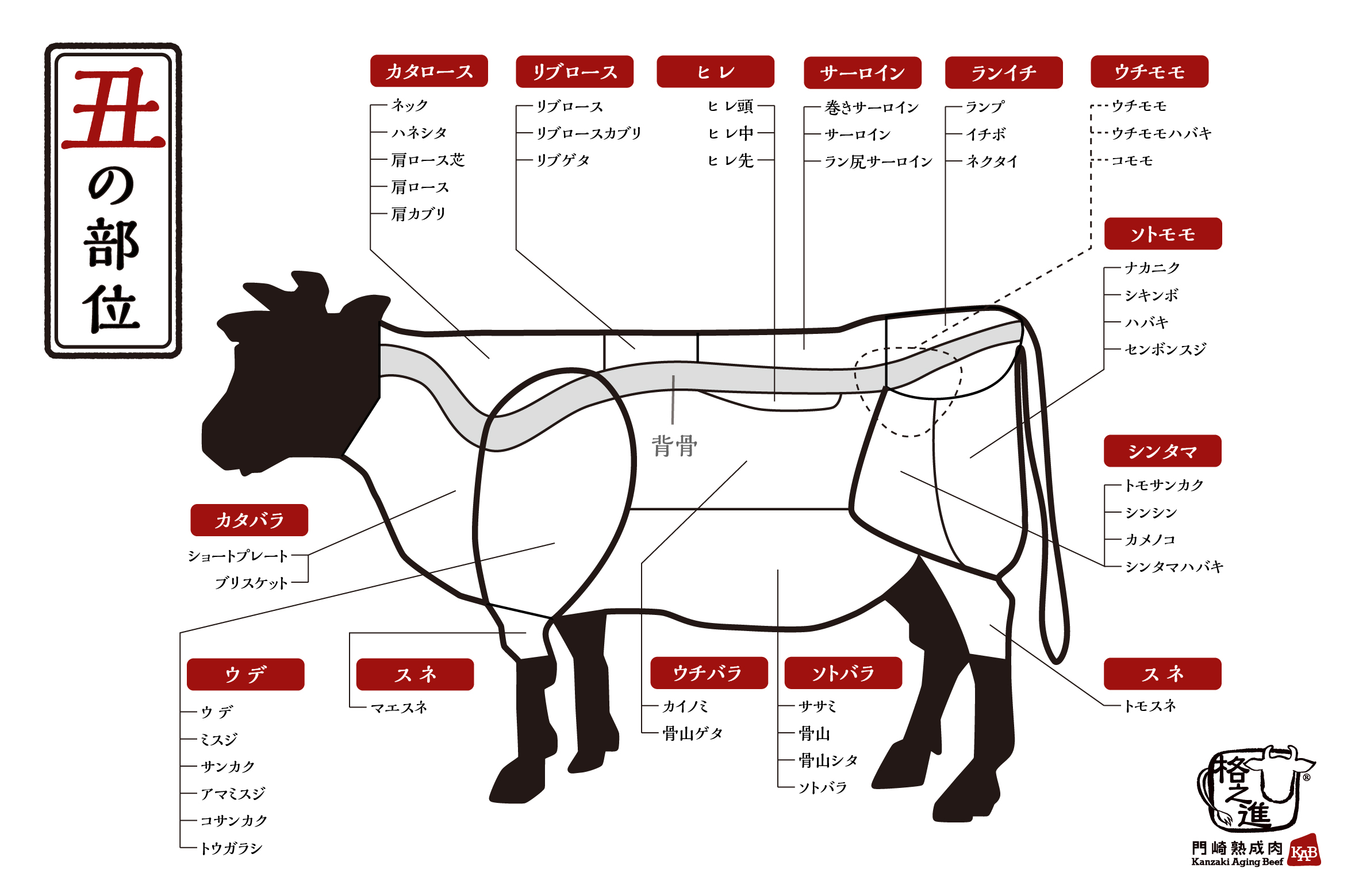

門崎は、「熟成肉」「薫格肉」「希少部位」などお肉に付加価値をつけ、熟成肉をさらに美味しく食べていただくために「塊焼き」という格之進独自の調理法を生み出しました。 このようにお肉のイノベーションを引き起こすことでお肉のさまざまな可能性を引き出し、お肉の価値をお客様に提供しています。 そんな門崎では、和牛の持つ繊細な味の違いを引き出すために、部位を82の分け方で考えています。 そのため、他ではなかなか味わうことのできない希少部位もご提案することができています。 それでは、今回の研修で学んだ芯たまについてお伝えします。

それでは、今回の研修で学んだ芯たまについてお伝えします。

芯たまとは?

モモの筋肉の部分で、脂肪が少なく比較的柔らかい赤身の部位です。 お肉のきめが細やかで、赤身と脂肪の絶妙なバランスから 「赤身肉の王様」とも呼ばれます。 さっぱりと、でもしっかりしたお肉のため、ダイエットしている方におすすめ! 牛一頭からわずか数キロしか取れないため、あまりスーパーなどでは見かけない希少部位です。 特徴が全く異なる4部位から構成されており、さまざまなお肉の表情が楽しめます。 どの部位も牛肉の中でも柔らかく美味しい部位のため、焼肉としてよく使用されます。 しかし、格之進の店舗では焼肉だけでなく、塊焼きやステーキ・煮込み料理などいろんな場面で使用し、お肉の表情を引き出しています。芯たまが4部位に解体されるまでのステップ

1,芯たま唯一の霜降り「ともさんかく」の解体

写真手前の脂身の部分が「ともさんかく」です。

丸い塊にL字でくっついているので、包丁を滑らせて切り離します。

2,塊を覆うようについている「芯たまはばき」の解体

1で分けた塊の表面にくっついているため、皮膜に沿って丁寧に包丁を入れます。

2,塊を覆うようについている「芯たまはばき」の解体

1で分けた塊の表面にくっついているため、皮膜に沿って丁寧に包丁を入れます。

薄い板のように切り離すことができます。

薄い板のように切り離すことができます。

3,「芯芯」と「かめのこ」の解体

最終的に残った表面が綺麗な丸いお肉。

真ん中にスジがあり、スジを撫でるように包丁を入れます。

3,「芯芯」と「かめのこ」の解体

最終的に残った表面が綺麗な丸いお肉。

真ん中にスジがあり、スジを撫でるように包丁を入れます。

最終的に、とても綺麗な丸い部位に分けることができます。

↓左:芯芯、右:かめのこ

最終的に、とても綺麗な丸い部位に分けることができます。

↓左:芯芯、右:かめのこ

以上で芯たまを4部位に解体できました。

最後に解体できた部位の、表面の脂身とスジを切り落とし、食べる用にカットしていきます。

部位の表面に脂肪がついていることが多いため、切り離した脂身はこんなにたくさんありました!

以上で芯たまを4部位に解体できました。

最後に解体できた部位の、表面の脂身とスジを切り落とし、食べる用にカットしていきます。

部位の表面に脂肪がついていることが多いため、切り離した脂身はこんなにたくさんありました!

(芯たまは解体が難しい部位のため、綺麗にカットできるようになると一人前と言われているようです!筋が綺麗に切り離せるため、丁寧さや包丁の力の入れ具合が試されます。)

(芯たまは解体が難しい部位のため、綺麗にカットできるようになると一人前と言われているようです!筋が綺麗に切り離せるため、丁寧さや包丁の力の入れ具合が試されます。)

食べ比べしてみよう!

今回の芯たまでは、先ほど紹介した解体方法から

1,ともさんかく

2,芯たまはばき

3,芯芯

4,かめのこ

の4部位を食べ比べしてみました!

今回の芯たまでは、先ほど紹介した解体方法から

1,ともさんかく

2,芯たまはばき

3,芯芯

4,かめのこ

の4部位を食べ比べしてみました!

1,芯たま唯一の霜降り「ともさんかく」

牛の後ろ足のモモ側は「とも」と呼ばれており、ともについている三角形の部位から名付けられました。 関西では、「ひうち」と呼ばれています。 由来は、見た目の形が火打ち石に似ているから。 赤身の多いモモ肉の中で、珍しくサシがたくさん入っているため、希少部位となっています。 今回は、しゃぶ焼きでいただきます。 ※しゃぶ焼き:しゃぶしゃぶ用に薄くスライスされたお肉を網やプライパンでさっと焼く調理法。霜降りのお肉も旨味を感じつつあっさりと軽く食べることができます! 写真で伝わるサシの多さ。

非常に脂っぽさが強く、口いっぱいにジュワーっと脂の旨味が広がります。

ですが、モモ肉ということもあり、歯触りがしっかりしており、肉肉しさも感じられました。

まさに、赤身と霜降りのいいとこ取り!

下味をつけず、塩とワサビでいただくのがおすすめです。

写真で伝わるサシの多さ。

非常に脂っぽさが強く、口いっぱいにジュワーっと脂の旨味が広がります。

ですが、モモ肉ということもあり、歯触りがしっかりしており、肉肉しさも感じられました。

まさに、赤身と霜降りのいいとこ取り!

下味をつけず、塩とワサビでいただくのがおすすめです。

2,鉄分が多くワイルドな「芯たまはばき」

3つの細長い塊に分けることが可能な芯たまはばき。 硬い部分と比較的柔らかい部分があります。 硬い部分は、スジ肉やスネ肉として提供されることもありますが、表面のスジを取りしっかり処理をすることで焼肉として柔らかく美味しく食べることができます。 硬い部分は焼肉にしていただきます。 研修ということで、弱火・強火で焼いたものを用意していただきました。 まずは、弱火で丁寧に焼いたもの。 箸で持った瞬間、柔らかい!と衝撃を受けました。

赤身ですがぷりぷりとしていて、繊維を全く感じない。

しっとり という言葉がピッタリで、とっても美味しい!

硬い部分のようですが、全く硬いとは感じませんでした。

これは、火を通しすぎないことで実現しているようです。

まさに、お肉のポテンシャルを最大限引き出している!

次に、強火でしっかり焼いたもの。

箸で持った瞬間、柔らかい!と衝撃を受けました。

赤身ですがぷりぷりとしていて、繊維を全く感じない。

しっとり という言葉がピッタリで、とっても美味しい!

硬い部分のようですが、全く硬いとは感じませんでした。

これは、火を通しすぎないことで実現しているようです。

まさに、お肉のポテンシャルを最大限引き出している!

次に、強火でしっかり焼いたもの。

先ほどよりも硬そうなのが、写真でも伝わってきますよね。

赤身の焼肉という印象。

パサパサしていて、繊維を強く感じました。

強火で焼くと水分が蒸発してしまうことが原因のようです。

蒸発と同時に旨味も飛んでしまうため、火の入れ具合がかなり重要です!

先ほどと同じ部位とは思えないほど、食感・味が異なりました。

また、芯たまはばきの柔らかい部分も弱火で丁寧に焼いていただきました。

先ほどよりも硬そうなのが、写真でも伝わってきますよね。

赤身の焼肉という印象。

パサパサしていて、繊維を強く感じました。

強火で焼くと水分が蒸発してしまうことが原因のようです。

蒸発と同時に旨味も飛んでしまうため、火の入れ具合がかなり重要です!

先ほどと同じ部位とは思えないほど、食感・味が異なりました。

また、芯たまはばきの柔らかい部分も弱火で丁寧に焼いていただきました。

先ほどとまた違った見た目ですよね。

柔らかいけどぷりぷりとしていて弾力がある、という独特な食感。

味は赤身、食感は霜降りのような、面白さのある部位でした。

表面についていたスジは、普段は商品として提供はせず、煮込みやカレーに使用します。

しかし、今回は社員の要望でそのまま焼いて食べてみました!

かたい、、。

しかし、噛んでも噛んでも旨味が出てきて、ずーっと口に入れていたい。笑

お酒のおつまみとして、美味しく食べれそう!という意見がありました。

いつかはお店で食べられる日が来るかも、、?!

歯ごたえ最強がお好きな方にはピッタリです。

先ほどとまた違った見た目ですよね。

柔らかいけどぷりぷりとしていて弾力がある、という独特な食感。

味は赤身、食感は霜降りのような、面白さのある部位でした。

表面についていたスジは、普段は商品として提供はせず、煮込みやカレーに使用します。

しかし、今回は社員の要望でそのまま焼いて食べてみました!

かたい、、。

しかし、噛んでも噛んでも旨味が出てきて、ずーっと口に入れていたい。笑

お酒のおつまみとして、美味しく食べれそう!という意見がありました。

いつかはお店で食べられる日が来るかも、、?!

歯ごたえ最強がお好きな方にはピッタリです。

3,希少中の希少部位「芯芯」

芯たまの一番中心部にあり、一頭から少量しか取ることができないため、希少部位とされています。 赤身と適度なサシから、あっさりしつつもコクがある非常に美味しい部位です。 今回は、豊富な水分を逃さないために、厚切りステーキと塊焼きでいただきました。 まずは、厚切りステーキ。

赤身の良さである、お肉の旨味や肉肉しさが非常に強く感じられ、衝撃的な美味しさでした。

脂も少々ある赤身の部位のため、誰からも愛される部位です。

こんなに水分たっぷりでプリプリした赤身のステーキは、食べたことがありません!

赤身好きの私は、今日イチの感動の美味しさでした。笑

私が知り合いに勧めたい部位1位!

続いて、塊焼き。

赤身の良さである、お肉の旨味や肉肉しさが非常に強く感じられ、衝撃的な美味しさでした。

脂も少々ある赤身の部位のため、誰からも愛される部位です。

こんなに水分たっぷりでプリプリした赤身のステーキは、食べたことがありません!

赤身好きの私は、今日イチの感動の美味しさでした。笑

私が知り合いに勧めたい部位1位!

続いて、塊焼き。

塊焼きの良さは、水分が閉じ込められ旨味を逃さないこと。

先ほどのステーキよりもお肉の旨味が強く感じられました。

さらにぎゅっと詰まっており、密度が濃いような感じがしました。

味が濃く、肉食べてる!って強く感じられます。

人の好みで、どっちの方が好きかが変わってくるようで、

社員の中でも好みが分かれました。

しかし、塊焼きの方が好きな人が多かったです。

同じ部位でも焼き方一つで、違う楽しさがある。

牛肉の面白さのひとつですね!

名前の由来は、芯たまの芯の部分にあること。

また、関西では「マルシン」と呼ばれています。

マルの芯の部分だから、という意味のようです。そのまんまですね。

関東と関西で呼び名が違う部位はたくさんあるみたい。

そこも牛肉の面白さのひとつです!

塊焼きの良さは、水分が閉じ込められ旨味を逃さないこと。

先ほどのステーキよりもお肉の旨味が強く感じられました。

さらにぎゅっと詰まっており、密度が濃いような感じがしました。

味が濃く、肉食べてる!って強く感じられます。

人の好みで、どっちの方が好きかが変わってくるようで、

社員の中でも好みが分かれました。

しかし、塊焼きの方が好きな人が多かったです。

同じ部位でも焼き方一つで、違う楽しさがある。

牛肉の面白さのひとつですね!

名前の由来は、芯たまの芯の部分にあること。

また、関西では「マルシン」と呼ばれています。

マルの芯の部分だから、という意味のようです。そのまんまですね。

関東と関西で呼び名が違う部位はたくさんあるみたい。

そこも牛肉の面白さのひとつです!

4,レア気味が一番美味しい「かめのこ」

芯芯を守るかのように周りを覆っている部位が、亀の甲羅に似ていることから「かめのこ」と呼ばれています。 水分が多いのが特徴のため、焼きすぎずレア気味で食べるのがおすすめ。 今回は、塊焼きと焼肉でいただきました。 まず塊焼き。 赤みが濃いですよね。それは、より鉄分が濃いってこと。

赤身の肉肉しさがあり、ほぼ脂はありません。

元々旨味が強い部位なのですが、塊焼きにすることでより旨味が凝縮され、旨味が口いっぱいに広がります。

塊焼きにすることでお肉の旨味や肉汁が逃げ出すことなく、ポテンシャルを最大限発揮できます。

続いて焼肉。

普通に焼いたものと片面のみ焼いたものを食べ比べてみます!

普通に焼いたもの。

赤みが濃いですよね。それは、より鉄分が濃いってこと。

赤身の肉肉しさがあり、ほぼ脂はありません。

元々旨味が強い部位なのですが、塊焼きにすることでより旨味が凝縮され、旨味が口いっぱいに広がります。

塊焼きにすることでお肉の旨味や肉汁が逃げ出すことなく、ポテンシャルを最大限発揮できます。

続いて焼肉。

普通に焼いたものと片面のみ焼いたものを食べ比べてみます!

普通に焼いたもの。

脂っぽさが一切なく、ザ・赤身という感じでした。

水分がしっかりあるため、硬いという印象はありません。

赤身好きにはたまらない部位です!

そして、片面のみ焼いたもの。

脂っぽさが一切なく、ザ・赤身という感じでした。

水分がしっかりあるため、硬いという印象はありません。

赤身好きにはたまらない部位です!

そして、片面のみ焼いたもの。

無加工の写真なのですが、レア感がすごく伝わってきますよね!!

片面だけ弱火で焼くことで、水分が蒸発することなく表面にたっぷりと残ります。

お肉の上に水乗せた?、みたいな印象すら感じてしまうくらいですよね。

口に入れても、とにかくみずみずしさがすごい!

お肉でこんなにも水分を感じたのは、初めてです。

水分が多いことでよりしっとりしており、柔らかい。

通常、職人がカットする際は力を入れずに包丁の端から端まで使って、摩擦で切ります。

そうすることで、断面も味もお肉の良さを引き出すことができます。

切り方で変わる?って思う方もいるのではないでしょうか。

社員も皆同じように感じていました。

そのため、今回はわざと力を入れたギコギコ切りで切ってもらいました。

無加工の写真なのですが、レア感がすごく伝わってきますよね!!

片面だけ弱火で焼くことで、水分が蒸発することなく表面にたっぷりと残ります。

お肉の上に水乗せた?、みたいな印象すら感じてしまうくらいですよね。

口に入れても、とにかくみずみずしさがすごい!

お肉でこんなにも水分を感じたのは、初めてです。

水分が多いことでよりしっとりしており、柔らかい。

通常、職人がカットする際は力を入れずに包丁の端から端まで使って、摩擦で切ります。

そうすることで、断面も味もお肉の良さを引き出すことができます。

切り方で変わる?って思う方もいるのではないでしょうか。

社員も皆同じように感じていました。

そのため、今回はわざと力を入れたギコギコ切りで切ってもらいました。

断面がガタガタしているのが、わかるでしょうか。

焼いてみても一目瞭然。

断面がガタガタしているのが、わかるでしょうか。

焼いてみても一目瞭然。

面が綺麗ではなく、硬そうな印象すら感じられます。

食感もやはり硬めで、繊維を感じました。

切り方一つでこんなにも変わってくる、と学ぶことができました。

面が綺麗ではなく、硬そうな印象すら感じられます。

食感もやはり硬めで、繊維を感じました。

切り方一つでこんなにも変わってくる、と学ぶことができました。

ご自宅や店舗で部位別のお肉を味わおう

このように芯たまだけでも、解体方法やカット・火入れの違いによって、見た目や味、食感に変化があることを学びました。 門崎では焼肉やステーキなど、調理方法によって最適なカット方法にすることで、皆様により美味しいお肉を提供しています! 今回研修で食べ比べた、ともさんかくや芯芯は、格之進オンラインストアで購入することができます! ぜひチェックしてみてくださいね。 部位別商品をチェック 実際にお店でお肉を食べたい!という方は、 ぜひ今回の研修担当の堤店長がいる「熟成焼肉 格之進TOKYO」へお越しください! 熟成焼肉 格之進TOKYOの情報をチェック みなさんも芯たまの個性豊かな表情を体験してみませんか?お肉の勉強会 – 外もも編 –

門崎では、社員一人一人がお肉の知識を身につけお肉に詳しくなるために、月に1度、部位別の解体方法やカット方法による見た目や食感、味の違いを学ぶ研修が開催されています。 その名も「お肉の勉強会」。 このコラムでは、研修での学びをご紹介します! ぜひ皆さんも部位別の特徴を知って、お好きな部位を見つけてみてくださいね。 前回の「肩ロース」に引き続き、今回のテーマは「外もも」です。 研修は、上質な和牛の熟成肉と新鮮な海の食材を組み合わせた和製のサーフ&ターフを提供し、東京都六本木にて展開している熟成肉割烹店「格之進82」で行われました。門崎のお肉に対する熱い想い

門崎は、「熟成肉」「薫格肉」「希少部位」などお肉に付加価値をつけ、熟成肉をさらに美味しく食べていただくために「塊焼き」という格之進独自の調理法を生み出しました。 このようにお肉のイノベーションを引き起こすことでお肉のさまざまな可能性を引き出し、お肉の価値をお客様に提供しています。 そんな門崎では、和牛の持つ繊細な味の違いを引き出すために、部位を82の分け方で考えています。 そのため、他ではなかなか味わうことのできない希少部位もご提案することができています。 それでは、今回の研修で学んだ外ももについてお伝えします。

それでは、今回の研修で学んだ外ももについてお伝えします。

外ももとは?

牛の中でも肉質が硬い部位です。 その理由は、牛の体を支える部位であり、大きな筋肉だから。 大きな赤身の塊で脂肪が少ないため、赤身の中でも硬い部位が好きな方にはぴったり。 ぎゅっと詰まった赤身の塊やコリコリとした希少部位など、さまざまな性質のある部位が集まっているため、個性の強い様々な楽しみ方ができるのが外ももの面白さです。 また一般的なスーパーなどでは、部位ごとに分けることなく、周りの脂を削ぎ落とし、すき焼きやしゃぶしゃぶ用に薄切りカットで提供されています。外ももが5部位に解体されるまでのステップ

1,牛の骨と肉を繋ぎ止める部位「はばき」の解体

写真の右側の部分が「はばき」と呼ばれています。 「なか肉」という部位と膜によって繋がっているため、傷つけないよう丁寧に包丁を入れることがポイント。 ↓手前にあるのが「はばき」

↓手前にあるのが「はばき」

2,はばきの真ん中にある「千本筋」の解体

1で分けた「はばき」の真ん中に「千本筋」と呼ばれるたくさんのスジが集まった部位があります。 スジでくっついているので、包丁を当てて滑らせながら切り落としていきます。 すると細長い棒のような形に切り分けることができます。 (↓千本筋がはばきに包まれているよ、と再現している場面)

3,「しきんぼ」の解体

脂の塊と皮膜で繋がっているので、境目に沿って包丁を入れて切り分けます。 2つに分かれたうちの、細い部位が「しきんぼ」です。

4,「なか肉」の大と小の分割

まず、表面にびっちりついている脂を薄く残しつつ削ぎ落とします。 するとスジが見えてくるので、包丁を滑らせながら丁寧に分けていきます。 ↓手前:なか肉小、奥:なか肉大 以上で外ももを5部位に解体できました。

最後に解体できた部位を、それぞれ食べる用にカットしていきます。

以上で外ももを5部位に解体できました。

最後に解体できた部位を、それぞれ食べる用にカットしていきます。

食べ比べしてみよう!

今回の外ももでは、先ほど紹介した解体方法から

1,はばき

2,千本筋

3,しきんぼ

4,なか肉小

5,なか肉大

の5部位を食べ比べしてみました!

今回の外ももでは、先ほど紹介した解体方法から

1,はばき

2,千本筋

3,しきんぼ

4,なか肉小

5,なか肉大

の5部位を食べ比べしてみました!

1,ワイルドな味わい「はばき」

太ももの大腿骨に繋がっていて、水分が多いのでプリッと仕上がる部位。 また、外もものなかで肉色が濃く、鉄分がとても多い部位となっています。 スジはありますが丁寧に外すことで、焼き肉としても楽しむことができます。 前回の肩ロースのコラムでも紹介した順目と縦目のカット方法で食べ比べしてみました! ↓左:順目、右:縦目 まず普段食べることのできない、「順目カット」。

まず普段食べることのできない、「順目カット」。

順目は水分が閉じ込められているようで、とってもぷりぷりしていました。

歯ごたえがあり、肉質がより硬め。噛み切りにくさがあります。

この部分は鉄分が多く、肉の味が強いのも特徴です。

続いて、普段お店で提供される「縦目カット」。

順目は水分が閉じ込められているようで、とってもぷりぷりしていました。

歯ごたえがあり、肉質がより硬め。噛み切りにくさがあります。

この部分は鉄分が多く、肉の味が強いのも特徴です。

続いて、普段お店で提供される「縦目カット」。

先ほどよりスジ感が少なく、柔らかい赤身という印象でした。

繊維を断ち切ってカットしているため、噛み切りやすさとジューシーさが1番の違いです。

しかし、社員の中で意外と順目が好きという声も…。

というのも、肉の好みによって人それぞれ印象が変わってくるようで、

順目好きの方:ステーキ

縦目好きの方:焼き肉

が好みである傾向のようです。

面白いですよね!

ちなみに私は硬すぎない程よい噛みごたえが好きなので、縦目カットの方がより美味しいなと感じました。

また、名前の由来は、、刀をしまう時にカチッと鳴り、繋ぎ止める部分の「?(はばき)」。

牛の骨と肉を繋ぎ止める役割であるため、名付けられました。

先ほどよりスジ感が少なく、柔らかい赤身という印象でした。

繊維を断ち切ってカットしているため、噛み切りやすさとジューシーさが1番の違いです。

しかし、社員の中で意外と順目が好きという声も…。

というのも、肉の好みによって人それぞれ印象が変わってくるようで、

順目好きの方:ステーキ

縦目好きの方:焼き肉

が好みである傾向のようです。

面白いですよね!

ちなみに私は硬すぎない程よい噛みごたえが好きなので、縦目カットの方がより美味しいなと感じました。

また、名前の由来は、、刀をしまう時にカチッと鳴り、繋ぎ止める部分の「?(はばき)」。

牛の骨と肉を繋ぎ止める役割であるため、名付けられました。

2,千本もスジがある?「千本筋」

千本くらいスジがありそうな見た目から、千本筋と呼ばれています。 一頭から2本しか取ることのできない希少部位。 スジがたくさんあるということで、硬そうだな、、と思った方もいるのではないでしょうか? 実は、硬すぎない魅力的な部位なのです! その理由は、このスジは火を通すとコラーゲン質に変わるため柔らかくなり、噛めば噛むほど旨味が出るから。 スジがあるのに柔らかい、見た目とのギャップが楽しめる部位となっています。 お肉の中ではスジがある方なので、硬めの肉質が好きな方にはピッタリ。 今回は、2種類の分厚さを食べ比べしてみました! ↓左:薄切り、右:厚切り 見た目が全然違いますね!スジが多いので、左の薄切りは縮んでしまいました。

薄切りは、より硬めで歯ごたえがありました。

スジっぽさはありますが、赤身の風味が強く特徴的でした。

厚切りは、コリコリしていて硬すぎない美味しさでした。

隠し包丁を両面に入れることで、美味しく食べることができます。

厚さによって、風味が全く異なりました!

千本筋は、生で食べたり、表面だけ焼いてたたきのようにポン酢をかけてネギと一緒に食べるのもおすすめ。

見た目が全然違いますね!スジが多いので、左の薄切りは縮んでしまいました。

薄切りは、より硬めで歯ごたえがありました。

スジっぽさはありますが、赤身の風味が強く特徴的でした。

厚切りは、コリコリしていて硬すぎない美味しさでした。

隠し包丁を両面に入れることで、美味しく食べることができます。

厚さによって、風味が全く異なりました!

千本筋は、生で食べたり、表面だけ焼いてたたきのようにポン酢をかけてネギと一緒に食べるのもおすすめ。

3,弾力があり肉肉しい赤身肉「しきんぼ」

外ももの中でも、より筋肉質の部位。 繊維を断ち切るように斜めに包丁を入れることで、美味しく食べることができます。 繊維の違いを知るために、こちらも2種類の厚さのステーキを用意してもらいました! まずは、厚切りカットのしきんぼ。 噛み切るのが難しく感じる硬さですが、とても旨味が強いです。

肉らしい味わいで、赤身!って感じがしました。

続いて、薄切りカットのしきんぼ。

噛み切るのが難しく感じる硬さですが、とても旨味が強いです。

肉らしい味わいで、赤身!って感じがしました。

続いて、薄切りカットのしきんぼ。

厚切りよりスジっぽさがあります。

薄切りの方が肉の柔らかい部分が少なくなるので、水分が飛んで硬くパサパサしているように感じます。

そのため、硬い部位だから薄くカットするのが美味しいとは限らない、と学ぶことができました。

格之進の店舗では、ステーキやローストビーフにして厚切りで提供しています。

表面に焼き目をつけて弱火でじっくり火を入れることで、しきんぼの魅力を最大限引き出すことができます!

名前の由来は、金の延べ棒の形に似ていること。

お店によって、「しきんぼう」と呼ばれることもあります。

また、関西では「まくら」と呼ばれています。

関東と関西で呼び名が違う部位は、たくさんあるみたい。

そこも牛肉の面白さのひとつです!

厚切りよりスジっぽさがあります。

薄切りの方が肉の柔らかい部分が少なくなるので、水分が飛んで硬くパサパサしているように感じます。

そのため、硬い部位だから薄くカットするのが美味しいとは限らない、と学ぶことができました。

格之進の店舗では、ステーキやローストビーフにして厚切りで提供しています。

表面に焼き目をつけて弱火でじっくり火を入れることで、しきんぼの魅力を最大限引き出すことができます!

名前の由来は、金の延べ棒の形に似ていること。

お店によって、「しきんぼう」と呼ばれることもあります。

また、関西では「まくら」と呼ばれています。

関東と関西で呼び名が違う部位は、たくさんあるみたい。

そこも牛肉の面白さのひとつです!

4,サッと火を通すのがポイント「なか肉小」

完全なる赤身で水分多めな部位。 しかし、脂感も感じられるため、カルビはきつい…という方におすすめ。 今回はお店で使用している割り下を使って、しゃぶすきにしていただきました。 (すきしゃぶ:すき焼きとしゃぶしゃぶのいいとこ取りの調理法。すき焼き用の割り下にくぐらせて食べるしゃぶしゃぶ) 赤身ですが、硬すぎず程よい噛みごたえと牛肉の旨味が最大限感じることのできる部位でした。

口に入れた瞬間、美味しすぎて自然と笑顔になってしまうような幸福感。

社員からも「美味しい!」と大好評でした!

すきしゃぶにする際のポイントは、火を通しすぎないこと。

ベストな火の通し方は、70度の割り下に5秒くぐらせる。

すきしゃぶはお肉の水分と脂がより残るため、なか肉に最適な調理法です。

赤身ですが、硬すぎず程よい噛みごたえと牛肉の旨味が最大限感じることのできる部位でした。

口に入れた瞬間、美味しすぎて自然と笑顔になってしまうような幸福感。

社員からも「美味しい!」と大好評でした!

すきしゃぶにする際のポイントは、火を通しすぎないこと。

ベストな火の通し方は、70度の割り下に5秒くぐらせる。

すきしゃぶはお肉の水分と脂がより残るため、なか肉に最適な調理法です。

5,火の入れ具合が重要「なか肉大」

とにかく歯ごたえがすごい部位。 火を入れすぎてしまうと、水分がなくなりパサついてしまいますが、 隠し包丁と程よい火の入れ具合で、美味しく食べることができます。 脂身が少なくヘルシーなため、女性にもおすすめの部位。 今回は、塊焼きで2種類の火の入れ具合を試食してみました。 まずは、火の入れ少なめ。(少しレアver.) 噛んだ瞬間に水分がジュワ〜と口いっぱいに広がり、とにかくみずみずしい!

写真からも水分の多さが伝わってきますね。

レアすぎでは…?と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、赤身の肉肉しさがダイレクトに感じられ、とても美味しかったです。

続いて、火の入れ長め。

噛んだ瞬間に水分がジュワ〜と口いっぱいに広がり、とにかくみずみずしい!

写真からも水分の多さが伝わってきますね。

レアすぎでは…?と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、赤身の肉肉しさがダイレクトに感じられ、とても美味しかったです。

続いて、火の入れ長め。

先ほどより、外側と内側の食感が異なり、面白い歯触りでした。

外側は、焼き目の歯ごたえがしっかりと感じられ、

内側は、お肉のとろけるような食感。

塊焼きにすることでお肉の旨味や肉汁が逃げ出すことなく、ポテンシャルを最大限発揮できます。

先ほどより、外側と内側の食感が異なり、面白い歯触りでした。

外側は、焼き目の歯ごたえがしっかりと感じられ、

内側は、お肉のとろけるような食感。

塊焼きにすることでお肉の旨味や肉汁が逃げ出すことなく、ポテンシャルを最大限発揮できます。

ご自宅や店舗で部位別のお肉を味わおう

このように外ももだけでも、解体方法やカット・火入れの違いによって、見た目や味に変化があることを学びました。 門崎では焼肉やステーキなど、調理方法によって最適なカット方法にすることで、皆様により美味しいお肉を提供しています! 今回研修で食べ比べた千本筋やなか肉は、格之進オンラインストアで購入することができます! ぜひチェックしてみてくださいね。 部位別商品をチェック 実際にお店でお肉を食べたい!という方は、 ぜひ格之進82へお越しください! 格之進82の情報をチェック みなさんも外ももの様々な個性を体験してみませんか?お肉の勉強会 – 肩ロース編 –

門崎では、社員一人一人がお肉の知識を身につけお肉に詳しくなるために、月に1度、部位別の解体方法やカット方法による見た目や食感、味の違いを学ぶ研修が開催されています。 その名も「お肉の勉強会」。 このコラムでは、研修での学びをご紹介します! ぜひ皆さんも部位別の特徴を知って、お好きな部位を見つけてみてくださいね。 今回のテーマは「肩ロース」です。 研修は、お肉の豊かな表情を多様に表現し続け、東京都六本木にて展開している焼肉店「格之進R+」で行われました。門崎のお肉に対する熱い想い

門崎は、「熟成肉」「薫格肉」「希少部位」などお肉に付加価値をつけ、熟成肉をさらに美味しく食べていただくために「塊焼き」という格之進独自の調理法を生み出しました。 このようにお肉のイノベーションを引き起こすことでお肉のさまざまな可能性を引き出し、お肉の価値をお客様に提供しています。 そんな門崎では、和牛の持つ繊細な味の違いを引き出すために、部位を82の分け方で考えています。 そのため、他ではなかなか味わうことのできない希少部位もご提案することができています。 それでは、今回の研修で学んだ肩ロースについてお伝えします。

それでは、今回の研修で学んだ肩ロースについてお伝えします。

肩ロースとは?

牛の肩から背中にかけての大きな部位で、肉質が柔らかくサシの入りがちょうど良いお肉となっています。 また、霜降りが細かく入った様子とその柔らかい赤み、食感のほどよさと濃厚な味わいから、ステーキ、焼肉では特選カルビとして広く親しまれています。 また、その強い甘みから薄切りにして、すき焼きやしゃぶしゃぶにも使われる部位です。肩ロースが5部位に解体されるまでのステップ

1,上の部分「はねした」、下の部分「肩ロース」の解体

端の繋がっている部分「げた」に切れ目を入れます。 すると真ん中にある太いスジに沿って手でバリバリっと割って分けることができます!

2,四角い部位「はねした」のカット

1で分けた上の部分「はねした」を縦に半分に切り取ると、綺麗な長方形になります。これが「はねした」と呼ばれています。

3,「肩ロース」のカット

まずはアキレス腱のような太い「鬼スジ」と、端の部分「げた」を切り落とします。 そして骨側の部分をスジに沿って切り落とします。 すると以下のような各部位に解体することができます。 お肉の解体方法は商品やお店によって異なってきますが、今回は格之進R+の焼き肉カットの方法で解体していただきました。

お肉の解体方法は商品やお店によって異なってきますが、今回は格之進R+の焼き肉カットの方法で解体していただきました。

食べ比べしてみよう!

今回の肩ロースでは、先ほど紹介した解体方法から

1,背中側の肩ロース

2,骨側の肩ロース

3,はねした

4,鬼スジ

5,げた

の5部位を食べ比べしてみました!

今回の肩ロースでは、先ほど紹介した解体方法から

1,背中側の肩ロース

2,骨側の肩ロース

3,はねした

4,鬼スジ

5,げた

の5部位を食べ比べしてみました!

1, 一番馴染みのある背中側の「肩ロース」

格之進R+で肩ロースとして提供している部位です。

赤身と霜降りの中間のような柔らかさと、濃厚な味が特徴的でした。

適度な脂なので、誰からも愛される部位です!

格之進R+で肩ロースとして提供している部位です。

赤身と霜降りの中間のような柔らかさと、濃厚な味が特徴的でした。

適度な脂なので、誰からも愛される部位です!

2,お店では提供していない、骨側の「肩ロース」

普段お店では提供することのない、固くてスジっぽい肩ロースです。

写真でも伝わるくらいのスジ感。

しっかりした歯ごたえでちょくちょく丸いスジのようなコリコリ感がありますが、味は1,の肩ロースとほとんど変わらない美味しさでした。

普段お店では提供することのない、固くてスジっぽい肩ロースです。

写真でも伝わるくらいのスジ感。

しっかりした歯ごたえでちょくちょく丸いスジのようなコリコリ感がありますが、味は1,の肩ロースとほとんど変わらない美味しさでした。

ここで、縦目と順目という2種類のカット方法を紹介します!

縦目:筋繊維に対して垂直に切ります。 筋繊維が短く切断されるので、とても柔らかく感じます。 普段お店で焼き肉として提供しているお肉に使われる切り方で、1,2,も縦目で切られたものです。 順目:筋繊維に対して平行に切ります。 筋繊維が長く残るので、噛んだ時にスジを感じる噛みごたえになります。 ↓左:縦目、右:順目 普段食べることのできない順目でカットした肩ロースも、この機会に試食しました!

普段食べることのできない順目でカットした肩ロースも、この機会に試食しました!

こちらは2,と同じ「肩ロース」を使用しているのですが、写真からも違いが伝わってきます。

見た目でも伝わるスジ感ですが、実際食べてみても歯ごたえがすごくて、なかなか噛みきれませんでした。

しかし、水分量が増加したような…。

それはプール理論と同じように、お肉の水分が出にくくなるからでしょうか??

このようにカット方法の違いによって、食感や味が全く異なると学ぶことができました。

では部位別の食べ比べに戻りたいと思います!

こちらは2,と同じ「肩ロース」を使用しているのですが、写真からも違いが伝わってきます。

見た目でも伝わるスジ感ですが、実際食べてみても歯ごたえがすごくて、なかなか噛みきれませんでした。

しかし、水分量が増加したような…。

それはプール理論と同じように、お肉の水分が出にくくなるからでしょうか??

このようにカット方法の違いによって、食感や味が全く異なると学ぶことができました。

では部位別の食べ比べに戻りたいと思います!

3,霜降りの王様「はねした」

お肉の中でも最高級の部位で、噛んだ瞬間に感じる脂感と食感!!

スジっぽさを一切感じることがない、とにかく柔らかい食感でした。

また、一番霜降り感があり、噛むたびに脂が口いっぱいに広がり、口の中でとろけてしまうような味わいです。

はねしたは、一般的に希少部位と呼ばれ高価格で販売されます。

その理由は以下の3点です。

・牛の半身から約2kgしか取れない

・お肉の中で綺麗な四角に切り取ることができる珍しい部位

・たっぷりと脂ののった霜降り

見た目・味・食感全てが貴重なため、門崎でも高価格で販売しています。

この部位は、格之進82で提供している「肉巻きウニ軍艦」にも使用されています。

上品で濃厚なウニとの相性抜群で、格之進の人気メニューにもなっています。

また、はねしたは別名「ザブトン」とも呼ばれています。

確かにこの写真をみて、ザブトンみたいだな〜って思った方もいるのではないでしょうか??

その通り!形が座布団に似ていることが由来だそうです。

お肉の中でも最高級の部位で、噛んだ瞬間に感じる脂感と食感!!

スジっぽさを一切感じることがない、とにかく柔らかい食感でした。

また、一番霜降り感があり、噛むたびに脂が口いっぱいに広がり、口の中でとろけてしまうような味わいです。

はねしたは、一般的に希少部位と呼ばれ高価格で販売されます。

その理由は以下の3点です。

・牛の半身から約2kgしか取れない

・お肉の中で綺麗な四角に切り取ることができる珍しい部位

・たっぷりと脂ののった霜降り

見た目・味・食感全てが貴重なため、門崎でも高価格で販売しています。

この部位は、格之進82で提供している「肉巻きウニ軍艦」にも使用されています。

上品で濃厚なウニとの相性抜群で、格之進の人気メニューにもなっています。

また、はねしたは別名「ザブトン」とも呼ばれています。

確かにこの写真をみて、ザブトンみたいだな〜って思った方もいるのではないでしょうか??

その通り!形が座布団に似ていることが由来だそうです。

4,鬼のように硬い!「鬼スジ」

お肉の中で一番食べる機会のないスジ「鬼スジ」です。

お店で提供されることはないのですが、今回はどんなものなのか理解するために試食しました!

見た目は、お肉というよりエリンギ、、のようですね。

実際食べてみると、とにかく固くて噛みきれない。そして味がしない。

飲み込めないコリコリ感があって、スジを食べています!という感覚でした。

お店で提供されたら、うーん。という印象でした。

お肉の中で一番食べる機会のないスジ「鬼スジ」です。

お店で提供されることはないのですが、今回はどんなものなのか理解するために試食しました!

見た目は、お肉というよりエリンギ、、のようですね。

実際食べてみると、とにかく固くて噛みきれない。そして味がしない。

飲み込めないコリコリ感があって、スジを食べています!という感覚でした。

お店で提供されたら、うーん。という印象でした。

歯ごたえ最高のカルビ「げた」

こちらは格之進R+では提供されることのない部位です。

赤身の肉肉しさとは違った、スジっぽさが気になる食感でした。

骨に近い部位のため、味が濃厚で旨みがしっかりしていますが、固くて歯ごたえがあります。

そのため、一般的には隠し包丁をして壺漬けカルビにしたり、薄切りやひき肉にするなど、切り方によっては食べることができます。

こちらは格之進R+では提供されることのない部位です。

赤身の肉肉しさとは違った、スジっぽさが気になる食感でした。

骨に近い部位のため、味が濃厚で旨みがしっかりしていますが、固くて歯ごたえがあります。

そのため、一般的には隠し包丁をして壺漬けカルビにしたり、薄切りやひき肉にするなど、切り方によっては食べることができます。