「宅配御膳 釜寅」×「格之進」コラボ企画始動!

「釜寅」の人気メニュー『うなぎまぶし』と、格之進の大人気メニュー『格之進ハンバーグ』をヒントに開発し、両ブランドのお客様に驚きと楽しさを一緒に味わっていただけるメニューがついに登場!

「釜寅」では、2021年8月2日(月)より『六本木鰻半釜めし』と同様のレシピでつくる『「釜寅」うなハン(釜飯)』と、「格之進」自慢のハンバーグを使用した2種類の『格之進ハンバーグ(釜飯)』を全国の「釜寅」で販売いたします。

なお、『六本木鰻半釜めし』は一足早く7月6日(火)より、「熟成焼肉 格之進R+(アールプラス)」にて1日10食限定で先行販売中です!

《「六本木鰻半」その誕生ストーリー》

格之進の店舗で以前からあった「サーフ&ターフ」という料理のスタイル。

それは、陸のものと海のものを一緒に食べる、欧米では非常に人気のメニューです。

その考え方を元に生まれた格之進のオリジナル料理の一つに、鰻とハンバーグを掛け合わせた「六本木鰻半(ろっぽんぎうなはん)」があります。

数ある食材の中からチョイスされた鰻。

鰻とハンバーグを同じお皿に、なんて聞いたことない!

この料理、背景になにか強い思い入れがあるのかも。

と、だんだん気になって来たので、肉おじさんに直接聞いてみました!

他では知ることができない「六本木鰻半」の誕生裏話をどうぞ!

〈ハンバーグとの掛け合わせにうなぎを選んだ理由とは〉

「和食の中でも伝統的に使用されてきた鰻は、海外でも使用されている食材です。

「和食の中でも伝統的に使用されてきた鰻は、海外でも使用されている食材です。

しかし、海外での鰻の調理方法はぶつ切りにして煮込む…など、日本の食し方とはずいぶん異なります。

和食の調理方法では、骨や内臓まで使い切り、世界的に見ても非常に丁寧な仕事を要します。

それゆえ、鰻の食材としての魅力を最大限に引き出しているのは和食ではないかと考えています。

日本の技術が詰まった和食の代表“うなぎ”を使うことに意味があると思ったことが、鰻を選んだ一因です。」

〈名前に冠する“六本木”とは〉

「ずばり発祥地として付けました。

「ずばり発祥地として付けました。

もともと鰻とハンバーグを合わせた料理を出していた格之進の店舗の立地が六本木だったこと。

そのお店で料理長を務める岡橋シェフの考案で誕生した料理であったこと。

また、世界レベルで認知度の高い“六本木”という地名を付けることで、この料理の価値を広く認識してもらいたい狙いがありました。

また、「六本木鰻半」の“半”は、鰻が半分でもう半分はハンバーグの料理なので、半分の“半”です。

そこにハンバーグのハンも音遊びで掛け合わせたネーミングになっています。」

〈どんなシチュエーションで食べてもらうか、イメージはありますか〉

「多くの方にとって初めての味覚になることと思います。

「多くの方にとって初めての味覚になることと思います。

・初めて会う人に革新的な出会いを感じてもらいたい時に

・驚きを演出したい、大事な食事の場面で

・先進的な体験を共有したい人と一緒に

普通の食事ではなく、ドキドキ感をプラスアルファしたい時にはもってこいだと思いますよ!」

〈召し上がる方へのメッセージはありますか〉

「とにかく新しい味覚に挑戦した一品です。

「とにかく新しい味覚に挑戦した一品です。

召し上がる方には、新しさと共に、日本の食文化の拡張・昇華に挑んだ意欲的な一品であることを知って頂きたいです。

皆様と、新領域に踏み込んだ料理、「六本木鰻半」の魅力を共有できることを嬉しく思います。

ぜひわくわくしながら楽しんでください!」

格之進82 料理長 岡橋から一言

山椒は高知産と和歌山産の高級山椒を使用し、鰻のたれと見事に調和しています。

山椒は高知産と和歌山産の高級山椒を使用し、鰻のたれと見事に調和しています。

最初はアナゴでも試してみましたがアナゴの脂だとパンチが弱く、鰻の脂の方がとても力強いのでハンバーグにも負けずにベストマッチしていると思います。

肉厚な鰻と格之進のハンバーグとのマリアージュを 是非お楽しみください!

「うなハン」と「鰻半」はこちらから!

「釜寅」販売 商品概要

「釜寅」うなハン(釜飯)

・商品名:「釜寅」うなハン(釜飯) / 格之進ハンバーグ(釜飯)2種

・販売期間:2021年8月2日(月)〜10月31日(日)

・販売場所:「釜寅」の公式WEBサイトにて

URL:https://www.kamatora.jp/

「熟成焼肉 格之進R+(アールプラス)」販売 商品概要

・商品名:六本木鰻半釜めし

・販売期間:2021年7月6日(火)〜10月31日(日)

・販売価格:¥3,300(税込)

・販売店舗:熟成焼肉 格之進R+(アールプラス)(東京都港区六本木7-14-16 六本木リバースビル)

URL:https://kakunosh.in/restaurant/kakunoshin-r-plus.html

ハンバーグをきっかけに、一関にふるさと納税

格之進のお肉は、一関のふるさと納税の返礼品対象になっています。

ふるさと納税は、出身地を離れ都会などで暮らす人が故郷に納税するもので、出身地でなくとも、何か関わりのある地域、応援したい自治体への納税ができる制度です。

また、納税をした場合、指定した自治体から返礼品が納税者に送られるという、節税もできて、地域貢献もでき、さらに縁の商品ももらえる嬉しい制度です。

格之進からは、お肉だけでなく、調味料やお米なども出品しており、中でもハンバーグは10,000円の納税で受け取れます。

格之進のお肉は、一関のふるさと納税の返礼品対象になっています。

ふるさと納税は、出身地を離れ都会などで暮らす人が故郷に納税するもので、出身地でなくとも、何か関わりのある地域、応援したい自治体への納税ができる制度です。

また、納税をした場合、指定した自治体から返礼品が納税者に送られるという、節税もできて、地域貢献もでき、さらに縁の商品ももらえる嬉しい制度です。

格之進からは、お肉だけでなく、調味料やお米なども出品しており、中でもハンバーグは10,000円の納税で受け取れます。

格之進がお肉やハンバーグをふるさと納税の返礼品にラインナップしているのは、一関を顧みていただき、知っていただいたことへの感謝の気持ちです。

格之進は東京に複数店舗があり、代表の千葉は、お肉についてのこだわりや蘊蓄とともに生産者の現状についても伝えることも使命とし、“肉おじさん”と名乗り、多くのメディアにも登場しています。

そのため、格之進のハンバーグをきっかけに、岩手県を、一関を知り、ふるさと納税に参加していただいている人も多いようです。ありがとうございます。

「食べることは、投資すること」

これは、格之進の信条です。

私たちが、これからも美味しく食べるために、生産者を買い支えることが大切なのです。

ふるさと納税は、この信条をわかりやすく消費者に伝えることができる方法の一つと考えています。

格之進のふるさと納税は、ふるさとチョイス、楽天にて販売しております。

ふるさと納税でしか手に入らない限定セットも多数ご用意!

是非、この機会にご利用ください。

ふるさとチョイスとは

言わずと知れた掲載数No.1のふるさと納税総合サイト。

ふるさとチョイスのみ販売のお得なセットもご用意!

▼ふるさとチョイスはこちら!

楽天ふるさと納税とは

楽天ポイントでおなじみの楽天市場。

もちろん、楽天ポイントも貯まるし使うこともできちゃいます!

楽天ユーザーのみなさん!是非ご利用ください!

▼楽天ふるさと納税はこちら!

▼関連記事はこちら↓

格之進がお肉やハンバーグをふるさと納税の返礼品にラインナップしているのは、一関を顧みていただき、知っていただいたことへの感謝の気持ちです。

格之進は東京に複数店舗があり、代表の千葉は、お肉についてのこだわりや蘊蓄とともに生産者の現状についても伝えることも使命とし、“肉おじさん”と名乗り、多くのメディアにも登場しています。

そのため、格之進のハンバーグをきっかけに、岩手県を、一関を知り、ふるさと納税に参加していただいている人も多いようです。ありがとうございます。

「食べることは、投資すること」

これは、格之進の信条です。

私たちが、これからも美味しく食べるために、生産者を買い支えることが大切なのです。

ふるさと納税は、この信条をわかりやすく消費者に伝えることができる方法の一つと考えています。

格之進のふるさと納税は、ふるさとチョイス、楽天にて販売しております。

ふるさと納税でしか手に入らない限定セットも多数ご用意!

是非、この機会にご利用ください。

ふるさとチョイスとは

言わずと知れた掲載数No.1のふるさと納税総合サイト。

ふるさとチョイスのみ販売のお得なセットもご用意!

▼ふるさとチョイスはこちら!

楽天ふるさと納税とは

楽天ポイントでおなじみの楽天市場。

もちろん、楽天ポイントも貯まるし使うこともできちゃいます!

楽天ユーザーのみなさん!是非ご利用ください!

▼楽天ふるさと納税はこちら!

▼関連記事はこちら↓

ハンバーグを作ることが一関への移住の目的になる

格之進の本社、株式会社門崎のある岩手県一関市は、岩手県第二の都市であり、お隣宮城の仙台にもアクセスが良いことから、実は岩手県の中でも人気の移住地となっている町です。

緑豊かで、世界遺産の中尊寺がある平泉や、三陸への玄関口でもあり、東北の中では比較的温暖な気候で過ごしやすい所です。

この町に格之進のハンバーグを作る工場を作ったのが2018年。

この町に格之進のハンバーグを作る工場を作ったのが2018年。

工場では、お肉を知り尽くした職人、品質を管理するスタッフ、迅速に配送の手配をするスタッフなど、30人ほどが働いています。

隣接する廃校した小学校をリノベーションした本社オフィスには7人が常駐しています。

年齢も20代〜70代と様々。

東京にいることが多い社長がいなくても、オンラインなどを活用して問題なく機能しています。

地方の会社ですが、格之進のハンバーグのお客様は、東京をはじめ全国各地にいます。

地方の会社ですが、格之進のハンバーグのお客様は、東京をはじめ全国各地にいます。

ハンバーグだけの工場ですが、定番のハンバーグだけでも金格、白格、黒格の3種類あり、その他に冷凍しながら薫製する特殊なマシンを使って仕上げた薫格、焼けた状態のハンバーグをそのまま冷凍したヤケテルハンバーグなど、特別なレシピのハンバーグを作ることも多々あり、たかがハンバーグ、されどハンバーグなので、かなりやりがいのある仕事だと思います。

一関から全国各地にハンバーグを届ける仕事があることも、一関への移住やUターン、Iターンを考えるきっかけになれば幸いです。

ミート・ライフ・バリュー (MLV)

“ミートライフ”=お肉のある生活。

牛肉、豚肉、鶏肉‥‥など、人はお肉を食べて生きています。

その昔は、生きるためにお肉を食べていましたが、今はそれだけでなく、家族や友人、仕事の付き合いなど、コミュニケーションを取るためのツールとしても食べます。

焼肉、すき焼き、しゃぶしゃぶなどなど、人が集まるきっかけになるのもお肉です。

いわゆる“上がる”アイテムのお肉は、おいしければ盛り上がること間違いなしですが、それは一時的なもの。

お肉についてもっと知り、情報を共有することで、さらにお肉のある生活、ミートライフのバリューは豊かになる、と肉おじさんは考えます。

お肉を食べる時、このお肉の牛がどこでどのように育てられてきたか?

牧草をたくさん食べてきた牛、穀物をたっぷり食べてきた牛、食欲増進のためにビールや焼酎を時々飲んできた牛など、生産者によって牛は育ち方が違うのです。

その違いが味にももちろん反映されることは確かです。

また、お肉はカットの仕方でも味わいが変わります。

赤身肉は、厚切りでステーキ向き、脂の多いお肉は薄切りですき焼きやしゃぶしゃぶに向いています。

スライサーではなく、手切りした方が、お肉の繊維を潰すことがないので、おいしく食べられるとも言われています。

保存の仕方も、ただ冷蔵庫に入れておけば良いというものではありません。

0〜5度がお肉保存の適温。熟成もこの温度帯で行います。

そして、調理の仕方。レアがおいしい部位、煮込む方が味がでておいしい部位、お肉の表面を焼いて、肉汁を閉じ込める肉おじさんの“水風船焼き理論”や、海の幸の雲丹や牡蠣とお肉を合わせて食べる“うにく”など、お肉の表情は豊かで、味だけでなく食感や香りなど、おいしいには理由があるのです。

お肉の質を上げる生産者の思いや畜産会社のスキル、お店での提供スタイルなど、お肉が消費者に届くまでには、さまざまな人が関わっています。

そこで何が行われているか? を知ることで、日本の食について理解することができ、より味わいも変わってくると思います。

また、お肉のおいしさのロジックの知識があるだけで、家で食べる肉料理の味わいを豊かにできるでしょう。

そして、私がずっと言い続けている「食べることは、生産者への投資」であることもよくわかると思います。

今、おいしく食べているお肉は、お肉屋さんやスーパーにお支払いをしていますが、辿っていけばお肉の生産者の収益にたどり着きます。

お肉を食べてあなたが、おいしい、幸せ、有意義な時間が過ごせたなどなど、金銭ではなく、何か得るものができた! のであれば、それは生産者への投資した成果とも言えるのです。

また、和牛、国産牛を食べれば、日本の生産者を守ることになるのです。

お肉について知れば知るほど、みなさんの食卓が、Meat Life Valueの高い、豊かな食生活になり、人生の充実感を味わえると思います。

空腹を満たすだけお肉を食べるのではなく、お肉を理論的に知ることで食べる行為がもっと深く、クリエイティブにつながり、心身ともに豊かになるのです。

「人生を味わい尽くすためのお肉」。たかがお肉、されどお肉なのです。

ハンバーグ・イノベーション (HBI)

日本人がハンバーグをよく食べるようになったのは、高度経済成長期の頃、1960年代からで、大人も子供にも人気のメニューになっていきました。海外では、ハンバーグだけを食べる習慣はなく、パンズに挟んで食べるハンバーガーが常識。それも牛肉100%のものが多い。けれど、日本のハンバーグは、牛肉と豚肉の合い挽き肉を使うのが主流で、玉ねぎや卵、パン粉などさまざまな具材やつなぎを混ぜて作られ、ふっくらジューシーなハンバーグが特徴です。これは、嗜好の違い。特に肉の脂をうまく利用し、日本人の好きなうま味とジューシーさを重視しているのが日本のハンバーグなのです。独自の進化をして、今では和食のひとつとも言えるのがハンバーグです。

さて、世の中にあまたあるハンバーグ。隠し味に和牛の脂を入れる、塩麹を使う、お肉の挽き方を変えるなど、さまざまな作り方のコツはありますが、焼き方は意外とハンバーグが誕生して以来あまり変わらず、両面焼きがスタンダード。が! 2017年、「格之進」では、ハンバーグをサイコロ状にして6面焼きをし、“3D焼き“と名付けた! これをきっかけに、さまざまな科学的な見地からも納得がいくおいしい焼き方を研究することを決意。ハンバーグの新しい発想の焼き方=イノベーションを日々探求することにしました。

HBI 1.0

ハンバーグは、楕円型に形成し真ん中を凹ませて両面を焼く。さらに蓋をして弱火でじっくり蒸し焼きにするのが、誰もが知っているスタンダードなハンバーグの焼き方。表面は香ばしく、中もしっかり火が通ったジューシーなハンバーグは、食品衛生的にもおすすめの焼き方です。これが、HBI 1.0(ハンバーグ・イノベーション1.0)。

この焼き方が全国的に広まったのは、昔は、ハンバーグのお肉といえば端肉(解体時に出る切れ端や切り落とし肉)で作っていることが多く、火の通りにムラがあるのでしっかり加熱することを推奨したのだと思います。また、牛肉だけでなく、豚肉も混ぜ合わせた合い挽き肉なので、加熱はしっかりと! というのが常識になったのでしょう。ただ、このスタンダードな焼き方は、肉汁のことについては考えていないので、肉汁がこぼれたり、ムラになったりすることもあるように思います。

HBI 2.0=三次元焼き

ハンバーグをサイコロ状に成形し、塊焼きを焼くように、まず6面の表面を焼いて皮膜を作り、肉汁を留め、こぼさないようにする焼き方。肉汁をこぼさずお肉の中に閉じ込めることを重視した完全加熱でおいしい焼き方です。

2017年頃、天才プログラマーの清水 亮 (Ryo Shimizu)氏にハンバーグの焼き方を指南したところ「3D焼き」と命名して頂きました。これは、肉汁のアプローチを二次元から三次元へとパラダイムシフトを実践した革命的な進化と、肉おじさんは考えています。

HBI 3.0=14面焼き

2020年4月29日に開催された肉肉学会にて、同会特別顧問の高岡 哲郎 (Tetsuro Takaoka)氏が、「格之進」ハンバーグの3D焼きを実践していた際、6面体で発生する8つの角も焼くことで、ハンバーグの中心部までより均一に肉汁を留めることができる焼き方を発表。この時、ハンバーグの焼成理論のイノベーションが発生した、と考えています。

HBI 4.0=球面焼き

(Sphere Burg:命名外村仁氏)2020年4月29日の肉肉学会でのHBI2.0→3.0を目の当たりにした“薫りの変態研究者”畠山潤氏が、「もっとも進化した焼き方はどういう方法ですか?」と問われた時に、「適切な焼き方の理想は球体です」と肉おじさんは言いました。

すぐにオリジナル焼成器を製作する工場を探していたところ、大きなたこ焼きを焼くマシンを見つけ、実証実験に成功! その後、肉肉学会の変態学会員のみなさんがこぞってそのマシンを購入。それぞれが実験に成功し、よりおいしくハンバーグを焼くスキルとマシンを手に入れミートライフ・バリューの高い経験をすることができました。

HBI 5.0?

球体のハンバーグは、肉汁が重力によって流動してしまうので回しながら焼き上げることが必要。自動たこ焼き機の大型版を製作することも一案。完全に球体の形状をした鋳物の加熱器を造り、無重力状態でハンバーグを加熱すれば、肉汁の均等な膨張と、表面被膜の同時焼成が成功するのではないかと考えています。

ハンバーグは、日々進化しているのです!

「宮崎県小林市産のアン黒とチーズのマリアージュ」と「USHISOBA」

第22回肉肉学会の概要

「宮崎県小林市産のアン黒とチーズのマリアージュ」と「USHISOBA」

2018年9月22日

肉肉学会理事会

全日本・食学会肉料理部会分科会

総本家更科堀井

格之進Neuf

要約

「第22回肉肉学会」のテーマは「ブラウンスイスチーズ」と「やまくちアン黒」。

どちらも宮崎県小林市の産品です。

「ブラウンスイスチーズ」は小林市のチーズ工房「ダイワファーム」が生乳生産からチーズ製造まで一貫して製造するチーズですが、工房に併設する牧場ではブラウンスイスだけでなくホルスタインも一緒に飼っているので、正確には「ブラウンスイスチーズ」ではありません。

ダイワファームさんも自ら「ブラウンスイスチーズ」と称しているのではなく、肉肉学会での略称です。

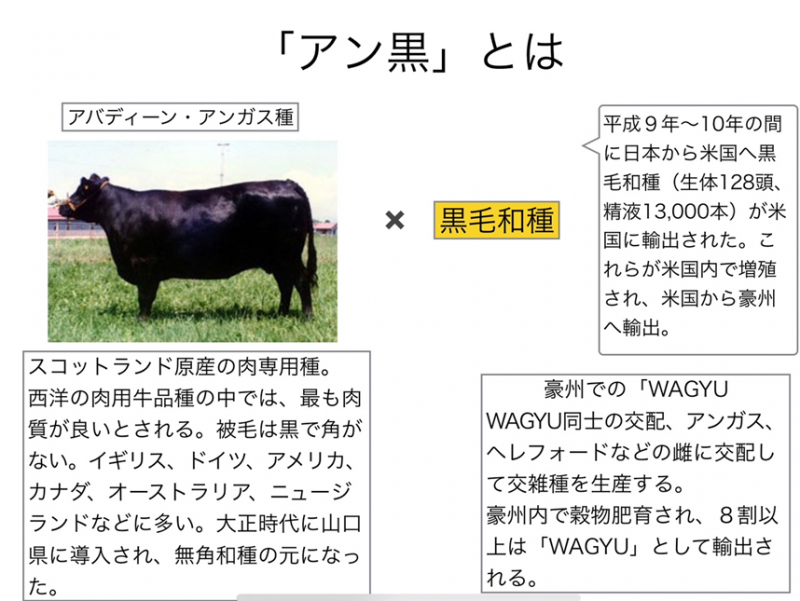

「アン黒」1は豪州産の肉用牛子牛を小林市「山之口畜産」で肥育した牛肉ですが、豪州でアンガス種の雌に「和牛」の雄を交配した交雑種を素牛にして日本(小林市)で肥育した牛です。

シリーズ研究の「USHISOBA研究会(堀井格之進)」は、「牛肉のじぶ煮そば」。

ニューヨーク出店を控え本気度100%の声も聞こえます。

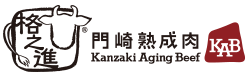

今回も、「肉肉学会」として一層の科学的な味の知見を集積するという観点から「ポストディッシュ」方式による「官能評価」を実施しました。

キーワード: ブラウンスイス、ダイワファーム、ナチュラルチーズ、アン黒、山之口畜産、小林市、総本家更科堀井、格之進

[caption id="attachment_2127" align="alignnone" width="380"] ダイワファームの大窪和利代表[/caption] [caption id="attachment_2128" align="alignnone" width="380"]

ダイワファームの大窪和利代表[/caption] [caption id="attachment_2128" align="alignnone" width="380"] 山之口畜産の山之口利光代表[/caption] [caption id="attachment_2129" align="alignnone" width="380"]

山之口畜産の山之口利光代表[/caption] [caption id="attachment_2129" align="alignnone" width="380"] 堀井さんと肉おじさん[/caption]

堀井さんと肉おじさん[/caption]

学びの概要

本日の食材は「宮崎県小林市」の食材ですが、なんで、小林市になったかというと、原田理事長のもうひとつの顔「宮崎こばやし熱中小学校」校長の縁で、肉肉学会の理事さんたちに「宮崎こばやし熱中小学校」の8月のオープンスクールで授業をしていただいたことがありました。

その際、理事の皆さんをダイワファームにご案内したり、オープンスクール後の懇親会を「鋼の焼酎一貫校」と称して、鉄工所でBBQをしたり(その時に焼いた牛肉が「やまくちアン黒」だったのです)、小林市とのふと〜いパイプができたのです。

|

熱中小学校の風景。江渡さん、藤井さん、稲見さん、肉おじさん。 |

|

鉄工所での焼酎一貫校BBQ。肉おじさんとアン黒サーロイン |

|

肉肉学会幹部が自ら焼く「肉タワー」 |

1、「ダイワファーム」のチーズ

ダイワファームは搾乳牛頭数30頭程度で、大きな牧場ではないですが、生乳のほとんどは自家工房で販売するソフトクリーム、ヨーグルト、チーズに利用され、付加価値の高い経営を実現しています。

九州のみならず日本でもトップクラスのチーズ工房で、大窪代表は「がははおじさん」として知られています。

ダイワファームの牛舎。ブラウンスイスがいっぱいね。

ダイワファームのチーズはイタリアンタイプで、モッツァレラ、リコッタ、トーマダイワ(セミハード)、ロビオーラダイワ(ウォッシュ)、カチョカバロ、ヤマンクッバイ・チャンガサコ(ブルーチーズ)など多彩なチーズを製造しています。

ダイワファームはソフトクリームも絶品です!

2、 山之口畜産のアン黒

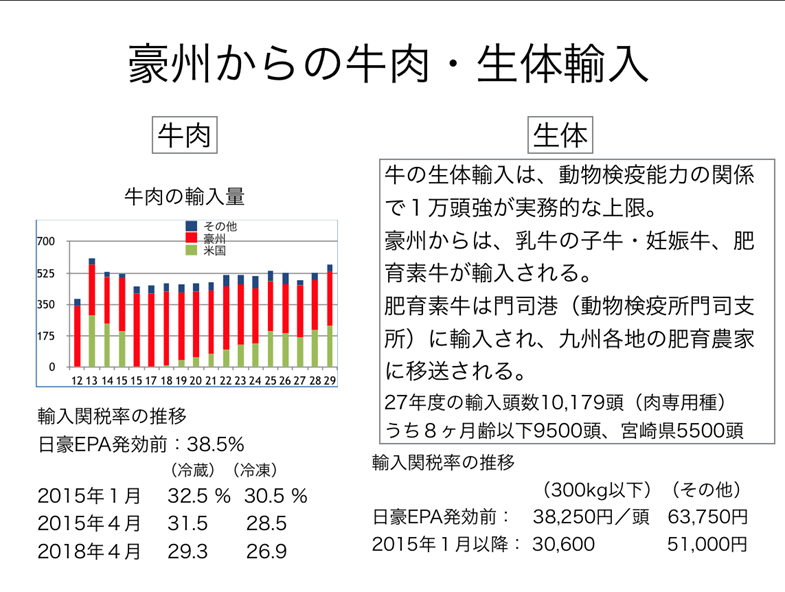

牛肉では、小林市も「宮崎牛」の産地ですが、山之口畜産の山之口利光さんは、以前から豪州産の子牛を輸入2して肥育していました。

アンガスと黒毛の交雑種を選ぶに当たって、もっと和牛の血統が濃いF2(和牛75%)、F3(和牛87.5%)を対象にすることも考えたが、F1(和牛50%)が、アンガス、黒毛和牛それぞれに長所が最も良く現れると思う、とのこと。

飼料は自家配合で、焼酎廃液、オリーブ粕、ワイン粕、酒粕、米ぬかなどを加えている。そのような試行錯誤の経て、「アン黒」は2年前に商標登録したとのこと。

3、「USHISOBA研究会」by「堀井格之進」

「USHISOBA」(総本家更科堀井×格之進のコラボ企画)は、「牛のじぶ煮そば」。

汁にはみりんを多めに、肉は肩ロース、すき焼きをイメージにしいたけ加え、クレソンを添えた。

4、アビタニアジャージーファーム

本日は、肉肉学会ではおなじみの「アビタニアジャージーファーム」の安原さんから「8才のジャージー雌牛」(42日熟成)を提供していただいた。これもレアな牛肉。

本日の食材

本日の「アン黒」はロースが22か月齢、らんいちが23か月齢で、どちらも8か月齢で同じ日に日本に輸入された子牛を肥育した牛。

アン黒・ランプのブロック

アン黒のサーロイン[/caption]

アン黒のサーロイン[/caption]

「ダイワファームのチーズ」

ダイワファームのブルーチーズは2種類あるが、本日は「チャンガサコ」。

青カビが少ないドルチェタイプ。

ブルー、リコッタ、ウォッシュ(手前)

本日のメニュー

- 〇 USHISOBA「牛のじぶ煮そば」(写真1)

- 〇 リコッタチーズのカナッペ(写真2)

- 〇 モッツァレラチーズとフルーツトマトのカプレーゼ(写真3)

- 〇 イチボのグリル ウォッシュチーズのグラタン(写真4)

- 〇 ランプのローストビーフ (写真5)

- 〇 サーロインステーキ(写真6)

- 〇 アビタニア牧場ジャージー牛「骨付きサーロイン」(写真7)

- 〇 アン黒のひき肉入りブルーチーズリゾット(写真8)

参考文献

・山之口畜産 HP

・ダイワファーム HP

・アビタニアジャージーファーム HP

・総本家更科堀井 HP

・格之進 HP

脚注

1 アン黒

2 豪州からの生体輸入

写真

|

1 堀井格之進「USHISOBA牛の |

2 リコッタチーズの |

|

|

3 モッツァレラとフルーツトマトの |

4 イチボのグリル、 |

|

|

5 ランプの |

6 サーロインステーキ |

|

|

7 アビタニア牧場ジャージー牛 |

8 アン黒のひき肉入り |

「ブラウンスイス去勢牛の14か月齢と24か月齢」と「USHISOBA」

第21回肉肉学会の概要

「ブラウンスイス去勢牛の14か月齢と24か月齢」と「USHISOBA」

2018年8月31日

肉肉学会理事会

全日本・食学会肉料理部会分科会

総本家更科堀井

格之進Neuf

要約

「第21回肉肉学会」のテーマは「ブラウンスイス牛」。

7月11日に宇都宮市で行われた日光霧降高原大笹牧場主催の「ブラウンスイス試食会」に参加した肉おじさん(千葉理事)と牛おじさん(原田理事長)は、肉肉学会でもブラウンスイスの可能性を追求したく、今回のテーマに選びました。

そこで、「日光霧降高原大笹牧場」のブラウンスイスと北海道十勝清水町の「十勝清水コスモスファーム」のブラウンスイスを食べ並べの食材としたのです。

大笹牧場のブラウンスイスは、そのブランド化が始まったばかりですが、コスモスファームは、もともとはホルスタイン等の一貫牧場ですが、市場に出ていたブラウンスイスの子牛を1頭買ってきたことがきっかけで、 近隣の牧場からブラウンスイスが「集まってきてしまう」ようになり、14か月齢出荷という先行したホルスタインのブランド「十勝若牛」と同様の超早期出荷によるブラウンスイス牛肉のブランドを造りあげました。

なお、特別ゲストとしてお招きした東京工業大学の伊藤浩之准教授が「IoT/AIを活用した牛センシング技術の開発」と題したスペシャル・プレゼンをして下さいました。

シリーズ研究の「USHISOBA研究会(堀井格之進)」は、「牛肉の時雨煮そば」。

いよいよ佳境に入ってきた感があります。

今回も、「肉肉学会」として一層の科学的な味の知見を集積するという観点から「ポストディッシュ」方式による「官能評価」を実施。参加者の皆さんのご協力に感謝。

キーワード: ブラウンスイス、十勝若牛、コスモスファーム、日光霧降高原大笹牧場、総本家更科堀井、格之進

コスモスファーム安藤智孝代表

東京工業大学伊藤浩之准教授

堀井さんと肉おじさん

学びの概要

ブラウンスイス1はスイスを原産地とする乳肉兼用種で、近年では乳牛としての改良が進み、乳タンパク質が多い特性を活かして、チーズ生産に向く牛として我が国でも徐々に飼育頭数が増えている。

しかし、ジャージー以上に知名度が低く産地としての形成もないことから、肉としての利用はほとんど見られない。今回の肉肉学会は、ブラウンスイスの振興の観点からも雄子牛を牛肉として利用することが大切との考えから、ブラウンスイスの去勢牛肥育に取り組んでいるレアな生産者をお招きして、食べ並べさせていただいた。

1、コスモスファームの14か月齢ブラウンスイス牛肉

「十勝清水コスモスファーム」は北海道清水町で昭和62年に起業した牧場で、ホルスタインの初生牛(生後10日〜2週間程度の雄子牛)を購入して肥育する肉用牛一貫経営を行い、現在ではホルスタイン、ブラウンスイス、黒毛和種、交雑種を約2400頭飼育する大規模経営。

特に現在の代表の安藤智孝氏が経営に参与してから本格的にブラウンスイス牛肉のブランディングに取組み、「コンビーフ」は数々の賞を受賞した製品となっている。

「十勝若牛」と同様14か月齢出荷という早期飼育(通常、ホルスタイン去勢牛は出荷月齢20か月程度)で牛肉の柔らかさを前面に打ち出し、ホルスタインとは異なった「喉の奥で味がする」ブラウンスイス牛肉となるよう独自に配合した飼料を給与するなどの工夫をされている。

ブラウンスイスは全体のなかでは数が少なく、飼育頭数65頭程度なので、月に3〜4頭を出荷し、自家加工のほか、精肉として札幌にも卸しているとのこと。

今回、どちらの牛肉も40日間熟成したが、肉おじさん曰く「14か月齢のブラウンスイスは、フレッシュで味わった方が、その美味しさが引き出せたかも知れない」とのことであった。

2、日光霧降高原大笹牧場の24か月齢のブラウンスイス

大笹牧場は、ブラウンスイスの肥育に取り組んだばかりで、大笹牧場生まれのブラウンスイスの去勢牛を、近隣の交雑種肥育農家さんに委託して行っている。

頭数も月に2頭程度の実験的な段階である。預託先の肥育農家さんでは他の交雑種と同様の飼育方法となっており、本日の牛肉は24か月齢で枝肉重量420kgの牛である。

3、「USHISOBA研究会」by「堀井格之進」

前回お休みした「USHISOBA」(総本家更科堀井×格之進のコラボ企画)は、「牛の時雨煮そば」。牛肉は格之進熟成肉のブリスケ。マグロだしを用いてうどんつゆに近い風味にし、ショウガと山椒を牛肉と太めのお蕎麦の「ブリッジ」にしたとのこと。

本日の食材

ブラウンスイスのLボーンを前にした肉おじさん。ジャージーとは異なる重量感を感じる肉です。

|

14か月齢のLボーン |

24か月齢のLボーン |

本日のメニュー

- 〇 24か月齢:外モモ肉のしゃぶしゃぶサラダ(写真1)

〇 14か月齢:バラ肉の煮込み(写真2)

〇 24か月齢:ブリスケのビール煮込み(写真3)

〇 14か月齢&24か月齢:牛バラのグリル(写真4)

〇 24か月齢:骨付きロースステーキ (写真5)

〇 14か月齢:骨付きロースステーキ(写真6)

〇 USHISOBA「牛肉の時雨煮そば」(写真7)

参考文献

・十勝清水コスモスファーム HP

・日光霜降高原大笹牧場 HP

・塩原温泉彩つむぎ 女将の独り言(ブログ)「日光霧降高原大笹牧場のブラウンスイス牛を食す」

・総本家更科堀井 HP

・格之進 HP

脚注

1 ブラウンスイス

写真

|

そともものしゃぶしゃぶサラダ

|

バラ肉の煮込み

|

|

ブリスケ等のビール煮込み

|

牛バラのグリル

|

|

ロースステーキ

|

ロースステーキ

|

|

「牛肉の時雨煮そば」 |

|

「純和鶏」と「Ω3給与牛」と「茨城県産小麦バンズのハンバーガー」

第20回肉肉学会の概要

「純和鶏」と「Ω3給与牛」と「茨城県産小麦バンズのハンバーガー」

2018年7月23日

肉肉学会理事会

全日本・食学会肉料理部会分科会

リバティフーズ

格之進Neuf

要約

「第20回肉肉学会」のテーマは「純和鶏」「亜麻仁脂肪酸カルシウム(Ω3)給与牛」と「茨城県産小麦バンズとΩ3給与牛ハンバーガー」

前回に引き続き「鶏肉」をテーマに「純和鶏」を学ぶ。

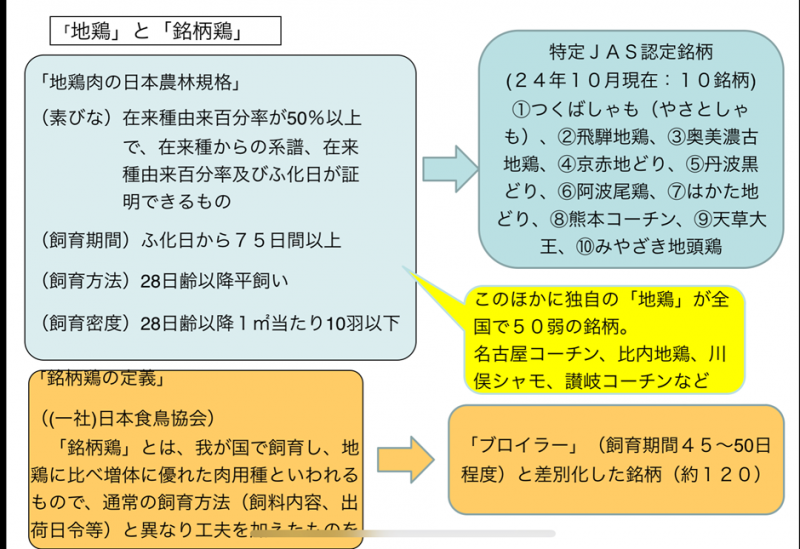

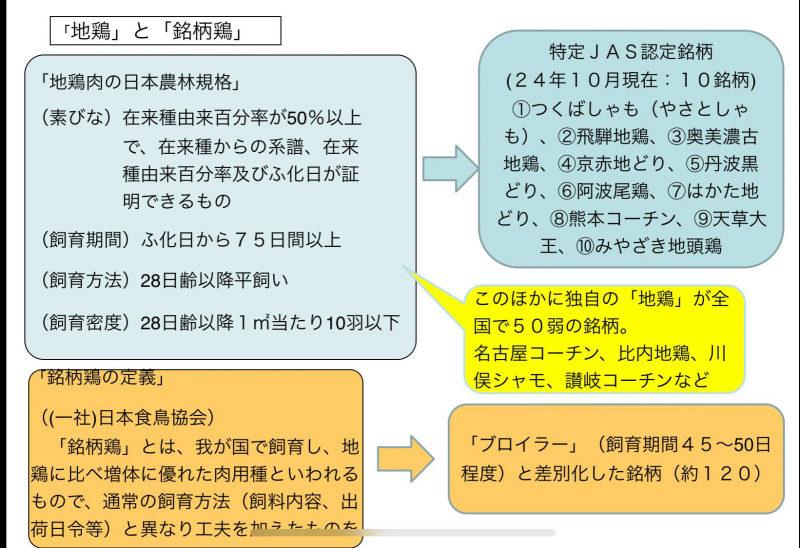

「地鶏」1と呼ばれる鶏肉には様々なブランドがあるが、「純和鶏」とはどのような鶏肉なのか。食用鶏の品種と飼料の学びを一層深めたい。

今回は、「純和鶏」を生産・販売する「株式会社ニチレイフレッシュ」の田邊畜産事業部長からその取組についてご紹介いただいた。

「亜麻仁油脂肪酸カルシウム給与牛」は、交雑種にΩ3が豊富な亜麻仁油脂肪酸カルシウムを給与して肥育した牛肉。亜麻仁油脂肪酸カルシウムを提供する飼料会社・太陽油脂の中山悟社長から、その目的や効果を伺った。

シリーズ研究の「USHISOBA研究会(堀井格之進)」は堀井さんの海外出張により休会。

替わって「鳥山格之進」。肉肉学会の常連さんでもあるリバティフーズの鳥山社長からスペシャルな贈り物「茨城県産小麦バンズ」を提供していただいたので、「Ω3牛肉のハンバーガー」を試食することができた。

今回も、「肉肉学会」として一層の科学的な味の知見を集積するという観点から「ポストディッシュ」方式による「官能評価」を実施。参加者の皆さんのご協力に感謝。

キーワード: 純和鶏、地鶏、オメガ3、オメガバランス、亜麻仁油脂肪酸カルシウム、ニチレイフレッシュ、太陽油脂、リバティフーズ、格之進

[caption id="attachment_2143" align="alignnone" width="380"] ニチレイフレッシュ田邊部長[/caption] [caption id="attachment_2144" align="alignnone" width="380"]

ニチレイフレッシュ田邊部長[/caption] [caption id="attachment_2144" align="alignnone" width="380"] 太陽油脂・中山社長(右)[/caption] [caption id="attachment_2145" align="alignnone" width="380"]

太陽油脂・中山社長(右)[/caption] [caption id="attachment_2145" align="alignnone" width="380"] 鳥山さん[/caption]

鳥山さん[/caption]

学びの概要

1、純和鶏

「純和鶏」とは、ニチレイフレッシュが岩手県洋野町の養鶏場で生産しているブランドで、鶏の品種、給与飼料に特徴を打ち出している。

最も特徴的なのは品種である。通常、ブロイラーは「原々種鶏」(食べる段階の鶏の曾祖父母に相当)、原種鶏(同、祖父母に相当)は海外への依存度が高く(現在は、99%が海外の原種鶏に依存)、我が国では輸入された原種鶏の雛を生産してブロイラーとして飼育している。最近のように海外のあちこちで鳥インフルエンザが発生すると、当該国から原種鶏を輸入できなくなるため、ブロイラー用の雛を供給する業者は、海外からの調達リスクの分散に躍起となっている。こうした中で、独立行政法人家畜改良センター兵庫牧場は、国産種鶏2を開発し、種鶏生産と雛供給を行う「(株)イシイ」と、実際に鶏肉を生産販売する(株)ニチレイフレッシュがタッグを組んだ。「純和鶏」は「原種鶏」を日本で確保し、更に飼料米の給与と鶏糞の資源循環を打ち出したブランド鶏なのだ。品種と飼料の違いもあって「純和鶏」の飼育期間は一般のブロイラーより2週間ほど飼育期間が長い64日。この2週間に岩手県軽米町産の飼料米を給与している。

一般のブロイラーの品種はオスが白色コーニッシュ、メスが白色プリマスロック(優性)だが、「純和鶏」はオスが赤色コーニッシュの【紅桜】、メスが白色プリマスロック(劣性)の【小雪】という(一昔前の)古風な品種の組み合わせ。これが赤っぽい肉色や部位毎の肉付きの差に影響しているものと思われる。

「純和鶏」と「通常のブロイラー」を比べた「と体」(内臓を除いた状態)を解体していただいたが、肌の色の違いのほか、むね肉の大きさ、脚の長さや肉付きの違いなどを確認できた。

後述の写真を確認していただければわかるが、「純和鶏」純和鶏の方がモモが細長く、手羽も長く胸肉が薄い。

2、Ω3牛肉(亜麻仁油脂肪酸カルシウム飼料を給与した交雑種)

本日の2番目のテーマは「オメガバランス」

「オメガ3系脂肪酸」は人間が体内で作ることができない必須脂肪酸。最近の健康増進ブームで「オメガ脂肪酸」は注目を浴びているが、オメガ3系脂肪酸とオメガ6脂肪酸では体内での働きが逆なので、3/6のバランスを確保する必要がある。ニチレイフレッシュが「オメガバランス」を冠としたミートブランドを打ち出しているのもそのため。特に鶏肉、豚肉では亜麻仁油由来(オメガ3系脂肪酸の代表格α―リノレン酸を多く含む)の飼料を給与することで、オメガ3脂肪酸の割合を通常より高めることが分かっている。牛肉も同様であるが、鶏や豚ほど顕著ではない。これは、反芻動物である牛特有の第1胃でのメタンガス発酵の際に亜麻仁油脂肪酸カルシウムに含まれる不飽和脂肪酸が第1胃の中の水素と結合してしまうからである(換言すると、この水素の結合により第1胃でのメタンガス発酵が抑制されるため、地球温暖化対策として有効といえる)。

本日は、広島県中山牧場で肥育された交雑種で「亜麻仁油脂肪酸カルシウム」を給与した牛、していない牛を食べ並べした。

3、「茨城県産小麦バンズのハンバーガー」by「鳥山格之進」

本日の特別メニューは、「オメガバランスビーフ」のハンバーガー。そのバンズに茨城県産のパン用小麦「ゆめかおり」を使用している。これは、茨城県を中心にセブンイレブンのパンを製造している(株)リバティーフーズ(鳥山雅庸社長)が特別に提供してくれたものだ。

本日の食材

[caption id="attachment_1597" align="alignnone" width="380"] 右が比内地鶏、左が秋田高原比内地鶏[/caption]

右が比内地鶏、左が秋田高原比内地鶏[/caption]

「純和鶏」は内臓のない「中抜き」の解体をみせていただいた。一般のブロイラーと比較対照しながらの解体ショーで,両者の違いがよく分かった。

「純和鶏」は肌が赤身がかっており、むね肉が小さく、もも肉が細長い。むね肉は見た目では分からないが繊維が細く、食べるとパサパサ感がなく柔らかいという感想が多かった。

[caption id="attachment_2150" align="alignnone" width="380"] 純和鶏の体[/caption] [caption id="attachment_2151" align="alignnone" width="380"]

純和鶏の体[/caption] [caption id="attachment_2151" align="alignnone" width="380"] 左が「ブロイラー」、右が「純和鶏」[/caption] [caption id="attachment_2152" align="alignnone" width="380"]

左が「ブロイラー」、右が「純和鶏」[/caption] [caption id="attachment_2152" align="alignnone" width="380"] 違いの顕著なもも肉 左が純和鶏、右がブロイラー[/caption] [caption id="attachment_2154" align="alignnone" width="380"]

違いの顕著なもも肉 左が純和鶏、右がブロイラー[/caption] [caption id="attachment_2154" align="alignnone" width="380"] 上が亜麻仁油脂肪酸カルシウム給与牛 下が通常の飼料を与えた交雑種[/caption] [caption id="attachment_2153" align="alignnone" width="380"]

上が亜麻仁油脂肪酸カルシウム給与牛 下が通常の飼料を与えた交雑種[/caption] [caption id="attachment_2153" align="alignnone" width="380"] 亜麻仁油脂肪酸カルシウム給与牛のサーロイン[/caption]

亜麻仁油脂肪酸カルシウム給与牛のサーロイン[/caption]

本日のメニュー

- 〇 純和鶏のレバームース(写真1)

〇 純和鶏のハツと砂肝ソテーのリーフサラダ(写真2)

〇 純和鶏 手羽先(写真3)

〇 純和鶏 もも肉とむね肉(写真4)

〇 なかやま牧場交雑牛ステーキ

〇 オメガ3摂取牛のサーロインとランプ (写真5)

〇 通常の交雑種のサーロインとランプ(写真6)

〇 オメガ3摂取牛のハンバーガー(写真7)

参考文献

・家畜改良センター兵庫牧場

・株式会社ニチレイフレッシュ

・株式会社太陽油脂

・農研機構「アマニ油脂肪酸カルシウムによる肥育牛からのメタン発生抑制」

・農研機構「アマニ油脂肪酸カルシウム給与で交雑種牛の出荷月齢が短縮できる」

・ニチレイフレッシュ「「オメガバランスビーフ 亜麻仁の恵み」のこだわり」

・株式会社 リバティフーズ HP

・茨城県農林水産部HP「茨城をたべよう」(小麦「ゆめかおり」について)

・格之進 公式サイト

脚注

1 地鶏

「地鶏」の一般的な定義はないが、「地鶏」を冠した鶏肉が乱立し、消費者の混乱を招くとして1999年に「地鶏肉の日本農林規格(特定JAS地鶏)」定められ、1:生産方法の基準、2:生産工程の管理記録、3:認証及び表示についての基準が決められている。2015年に一部改正され、飼育期間が80日から75日に短縮された。

なお、「銘柄鶏」とされている鶏肉は、飼育期間の延長、特別な飼料給与等により一般のブロイラーと差別化した商品で、価格帯的には、ブロイラーと地鶏の間に当たる。

2 国産種鶏

上記の「地鶏」は、生産工程から分かるように、「国産種鶏」により生産されている。

地鶏の原種鶏は、家畜改良センター兵庫牧場が提供するか、都道府県の畜産試験場等の公的機関が生産し、ひな鳥の生産は民間に委ねている生産方式が主流だ。これはほとんどの地鶏が地域ブランドであり、都道府県単位でクローズされた生産流通体系をとっているためだ。こうした生産流通体系を維持することで、地域ごとに特徴ある「地鶏ブランド」が生産されているのだが、視点をかえれば、「ナショナルブランド」としての「和鶏」が存在していないとも言える。牛肉の場合、日本全国共通の品種として例えば「黒毛和牛」があり、地域名等を冠にした「〇〇和牛」を地域ブランドとしているが、鶏の場合、この和牛に相当する「和鶏」が存在していないのだ。

そういう意味では「純和鶏」というブランドにより、初めて「和鶏」が登場したと言える。

また、「地鶏」は注1にあるように「日本の在来鶏の血が5割以上入っている必要」があり、なかなか新しい品種が誕生しにくい事情もある。明治期までに日本に定着した「在来鶏」は江戸期に大いに改良された鶏だが、その改良目的は、愛玩、鳴き合わせ、羽色等の美しさ、闘鶏など「食用」とは異なる目的が主で、肉や卵のうま味、育ちやすいさ等ではない。そういう意味でも「地鶏」の枠を破る新しい「和鶏」の開発は重要だと思われる。

写真

|

1 純和鶏の |

2 純和鶏 |

3 純和鶏 |

||

|

|

||||

|

||||

「秋田高原比内地鶏」と「ジャー黒」と「USHISOBA研究会」

第19回肉肉学会の概要

「秋田高原比内地鶏」と「ジャー黒」と「USHISOBA研究会」

2018年6月12日

肉肉学会理事会

全日本・食学会肉料理部会分科会

堀井格之進

格之進Neuf

要約

「第19回肉肉学会」のテーマは「秋田高原比内地鶏」「黒毛和牛×ジャージー牛」と「第5回USHISOBA研究会」(堀井格之進)

今回は、肉肉学会初めて「鶏肉」をテーマに掲げた。それもいきなり難易度の高い「秋田高原比内地鶏」。後述するように、「地鶏」1と呼ばれる鶏肉には様々なブランドがあるが、「秋田高原比内地鶏」は、「地鶏とは何か」を学ぶのに最適な素材である。

今回は、「秋田高原比内地鶏」を生産・販売する「秋田高原フーズ」から大塚智哉・智子ご夫妻にプレゼンしていただいた。

「黒毛和牛×ジャージー牛」は、業界用語で「ジャー黒」2と呼ばれる、ジャージー牛の雌に黒毛和牛の雄を交配した牛である。

広島県福山市の(有)ルミノの中山高一社長は永年の研究から効率良くジャー黒を生産されている。販売担当のPerry中山智博CEOとご一緒にプレゼンしていただいた。

第5回となった「USHISOBA研究会(堀井格之進)」は「総本家更科堀井」と格之進の共同研究。今回は格之進の熟成肩ロースを辛口のつゆで。

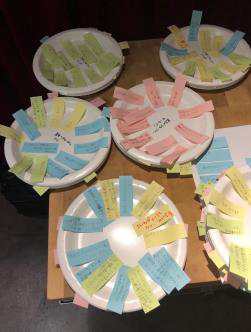

なお、前回から「肉肉学会」として一層の科学的な味の知見を集積するという観点から「ポストディッシュ」方式による「官能評価」を実施しており、今回はポストイットの大きさを統一して行った(前回は大きさがまちまちで、整理が大変だった)。引き続き、試行錯誤しながら、参加者の投票による「牛肉の美味しさ評価方法」を開発していくこととする。

キーワード: 比内鶏、秋田高原比内地鶏、地鶏、ルミノ、ジャー黒、総本家更科堀井、格之進

[caption id="attachment_1800" align="alignnone" width="336"] 大塚さんご夫妻[/caption] [caption id="attachment_1379" align="alignnone" width="335"]

大塚さんご夫妻[/caption] [caption id="attachment_1379" align="alignnone" width="335"] 中山さん親子[/caption] [caption id="attachment_1803" align="alignnone" width="336"]

中山さん親子[/caption] [caption id="attachment_1803" align="alignnone" width="336"] チーム堀井格之進[/caption]

チーム堀井格之進[/caption]

学びの概要

-

1、秋田高原比内地鶏

- 原田理事長が農水省畜産部長時代にお邪魔した「秋田高原フード」さんは、秋田県が「比内地鶏」の再定義付けを行う過程で、秋田県が認定する「比内地鶏」という枠組みから外れることを余儀なくされた直後に当たる。その直接のきっかけは「比内地鶏偽装事件」であり、県がその収束を図るために比内地鶏を「再定義」したことにある。そもそも、秋田県の比内地鶏には2系統が存在し、流通していた。ひとつは「秋田高原フード」の創設者である佐藤広一氏により収集保存された「黎明舎系統」と「秋田三鶏保存会系統」である。「高原比内地鶏」は「秋田比内鶏」の雄と「ロード」の雌を交配した「コマーシャル」(肉用に飼育する鶏)。

秋田県の「比内地鶏」の定義に「系統」はないが、その飼育方法として「放し飼い」「平飼い」の規定を定めたため、「ケージ飼い」している秋田高原比内地鶏は、別個の道を歩まざるを得なくなった。

「地鶏」と言うと「平飼い」のイメージが強く、特定地鶏JASや多くの「地鶏ブランド」も「平飼い」を特徴としているが、秋田高原比内地鶏は「ケージ飼い」である。秋田高原フードが「ケージ飼い」をする理由として、疾病予防、食糞の回避、順位付けのためのツツキの抑制等を揚げており、それぞれ鶏の管理の観点からは首肯できるものである。

冒頭、指摘したように、地鶏とは何か、品種か、飼い方か、またその双方か、を考察する上で重要な視点を投げかけていただいた「秋田高原比内地鶏」なのである。

なお、秋田高原比内地鶏は全て雌鶏で、今回は、大塚さんがナイフ一本で捌く技にも魅入られました。ナイフは切り裂くというより、関節を外すために最小限用いるようで、内蔵を傷つけないように捌かれていた。なお、通常、鶏の解体は内臓を抜いて(中抜き)から行うもので、このように内臓を温存したまま外から捌く方法は、手作業ならではのものだろう。 -

2、「黒毛和牛×ジャージー牛

- (有)ルミノ中山高一代表から、家業の中山畜産について、畜産の道に進む事を決意した理由や大学時代の研究テーマと卒業後に進みたいと考えた進路等についてお話しを伺った。特に豊橋飼料での配合飼料設計の経験がその後のコンサルティング事業、有限会社ルミノの創業に結びついた経緯が興味深く、ルミノという社名(牛の第1胃=ルーメンでの発酵が草食動物たる牛の基本)が物語るように科学的な飼料設計・給与に心血を注いだ姿が浮かび上がってくる。

なにしろ「血液から肉の味を知りたい」ということで20万頭のデータを分散分析にかけるなど研究分析してきたので、「見栄えが良くないと売れない」という考えに馴染めない。赤肉が美味しいジャージーに行き着き、ルミノでは和牛×ホルの交雑、和牛×ジャージーの交雑1200頭を肥育している。ジャー黒は、某大手スーパーに売っていたが「黒毛×乳用種でないと交雑種ないと言われた」とのことで、直接販売をしている。息子の智博氏にも、ルミノの牛肉をマーケティングする中での「ジャー黒」の可能性を語っていただいた。本日の牛は生後24ヶ月齢、2週間のウェットエージングによる牛肉でサーロイン、ヒレ、ランプ、イチボを試食。ジャー黒で24ヶ月齢は一般的には「若い」と思われるが、効率的な飼料給与・管理により生体で900kg近くまで達してしまうので、適齢のようだ。 -

3、門崎熟成肉ホルスタインサーロインのローストビーフ

- 骨付き熟成90日以上。いわば、格之進の「スタンダード・ローストビーフ」

「USHISOBA」by堀井格之進

堀井社長と千葉社長のジョイント企画「堀井格之進」の「USHISOBA」も5回目。今回は、肩ロースに辛口のかえしのハーモニー。

本日の食材

「秋田高原比内地鶏」は雌の丸鶏の解体をみせていただいた。

ケージ飼いなので、足の裏が綺麗なんです。脚が太くて大きいのはこの品種の特徴。

なお、大塚さんが食べ並べ用に「近所で売っていた比内地鶏3」を持ち込んでくれたので、両者を味わうことができた。

脚をまっすぐ伸ばして〜。綺麗な足の裏でしょ。[/caption]

脚をまっすぐ伸ばして〜。綺麗な足の裏でしょ。[/caption]

ももをはずし、内臓をとって、ささみとむね肉、手羽をはずして[/caption]

ももをはずし、内臓をとって、ささみとむね肉、手羽をはずして[/caption]

右が比内地鶏、左が秋田高原比内地鶏

[caption id="attachment_1368" align="alignnone" width="380"] ジャー黒の部分肉[/caption]

ジャー黒の部分肉[/caption]

本日のメニュー

- 〇 自家製ソーセージのサラダ(写真1)

- 〇 秋田高原比内地鶏 胸肉・もも肉(写真2)

〇 比内地鶏 胸肉・もも肉(写真3)

〇 黒毛和牛×ジャージー牛

ヒレ・サーロイン(写真4)

ランプ・イチボ (写真5)

〇 門崎熟成肉ホルスタインサーロインのローストビーフ(写真6)

〇 牛そば 肩ロースの辛口かえし(写真7)

参考文献

・秋田高原フード HP

・地鶏JASの改正について:地鶏の日本農林規格(JAS)改正時の資料。JASにおける地鶏の定義や生産状況等がまとまっている。

・株式会社Perry HP

・総本家更科堀井 HP

・格之進 公式サイト

脚注

1 地鶏

「地鶏」の一般的な定義はないが、「地鶏」を冠した鶏肉が乱立し、消費者の混乱を招くとして1999年に「地鶏肉の日本農林規格(特定JAS地鶏)」定められ、?生産方法の基準、?生産工程の管理記録、?認証及び表示についての基準が決められている。2015年に一部改正され、飼育期間が80日から75日に短縮された。

なお、「銘柄鶏」とされている鶏肉は、飼育期間の延長、特別な飼料給与等により一般のブロイラーと差別化した商品で、価格帯的には、ブロイラーと地鶏の間に当たる。

2 ジャー黒

「肉肉学会」では「ジャージー牛肉」を主要テーマのひとつにしているので、肉肉学会の常連さんは良くおわかりのように、優れた乳用種であるジャージー牛も雄子牛は牛肉としての評価が確立されていないので、酪農家が飼育しているジャージー牛は牛肉として有効活用されていないことが課題となっている。このため、少しでも子牛として高く売れる「ジャー黒」を生産するためにジャージー雌牛に黒毛和種を種付けすることがある。この場合、生まれてくるジャー黒の雌子牛も搾乳用にはできないため雄雌子牛とも肉利用される。例えば、初生牛(生後2週間までの子牛)1頭あたりの価格は、ジャージー雄子牛5千円程度、ジャー黒雌子牛4万円程度、ジャー黒雄子牛5万円程度と聞いている。

3 比内地鶏

大塚さんが「近所で買ってきた比内地鶏」はおそらくJAあきた」北央農協が販売している「比内地鶏」(「比内地鶏」も3商品あり、これは「鶏種」「平飼い・放し飼い」はほぼ同じで販売者の違いによるものらしい)と推察する。この「比内地鶏」の定義は?飼育地」北秋田市、?鶏種:比内鶏♂×ロードアイランドレッド♀、?出荷日齢:♀平均170日、出荷体重:平均2.2kg、?飼育方法:平飼い、放し飼い、等々となっている。

写真

[caption id="attachment_1827" align="alignnone" width="230"] 1 自家製ソーセージのサラダ[/caption] [caption id="attachment_1828" align="alignnone" width="230"]

1 自家製ソーセージのサラダ[/caption] [caption id="attachment_1828" align="alignnone" width="230"] 2 秋田高原比内地鶏のむね肉・もも肉[/caption] [caption id="attachment_1829" align="alignnone" width="230"]

2 秋田高原比内地鶏のむね肉・もも肉[/caption] [caption id="attachment_1829" align="alignnone" width="230"] 3 比内地鶏のむね肉・もも肉[/caption] [caption id="attachment_1823" align="alignnone" width="230"]

3 比内地鶏のむね肉・もも肉[/caption] [caption id="attachment_1823" align="alignnone" width="230"] 4 ジャー黒のヒレ・サーロイン[/caption] [caption id="attachment_1824" align="alignnone" width="230"]

4 ジャー黒のヒレ・サーロイン[/caption] [caption id="attachment_1824" align="alignnone" width="230"] 5 ジャー黒のランプとイチボ[/caption] [caption id="attachment_1830" align="alignnone" width="230"]

5 ジャー黒のランプとイチボ[/caption] [caption id="attachment_1830" align="alignnone" width="230"] 6 ホルスタインサーロインのローストビーフ[/caption] [caption id="attachment_1831" align="alignnone" width="230"]

6 ホルスタインサーロインのローストビーフ[/caption] [caption id="attachment_1831" align="alignnone" width="230"] 7 USHISOBAしゃぶしゃぶそば肩ロースの辛口かえし[/caption] [caption id="attachment_1441" align="alignnone" width="251"]

7 USHISOBAしゃぶしゃぶそば肩ロースの辛口かえし[/caption] [caption id="attachment_1441" align="alignnone" width="251"] 本日のポストディッシュの一部[/caption]

本日のポストディッシュの一部[/caption] 「熟成肉食べ並べ」と「USISOBA研究会」

第18回肉肉学会の概要

「熟成肉食べ並べ」と「USISOBA研究会」

2018年5月28日

肉肉学会理事会

全日本・食学会肉料理部会分科会

堀井格之進

格之進Neuf

要約

「第18回肉肉学会」のテーマは「熟成肉」と「第4回USISOBA研究会」(堀井格之進)

18年度第1回目の今回は、改めて「熟成肉」の勉強をしようということで、品種と熟成方法の異なるサーロインを用いた「食べ並べ」1を行った。

特に交雑種を用いたウェット、ドライエージング、ドライエイジングシート(明治大学)の食べ並べは初めての試み。株式会社マルヨシ商事の平井良承社長からドライエージングについて、明治大学の村上周一郎先生からドライエイジングシートの研究について、総本家更科堀井の堀井良教社長からお話しを伺った。

第4回となった「USISOBA研究会(堀井格之進)」は前回までとは攻めの方法を変えての挑戦。

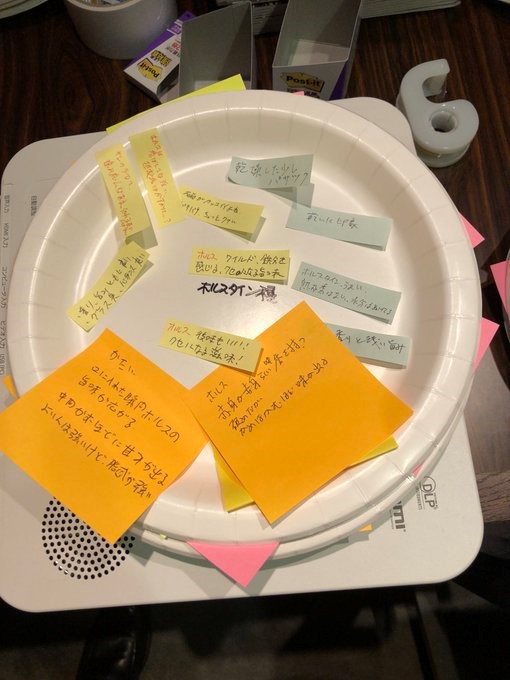

なお、今回から、「肉肉学会」として一層の科学的な味の知見を集積するという観点から「ポストディッシュ」2方式による「官能評価」を実施した。今後、試行錯誤しながら、参加者の投票による「牛肉の美味しさ評価方法」を開発していくこととする。

キーワード: 熟成肉、ウェットエージング、ドライエージング、エージングシート、アビタニアジャージーファーム、明治大学、総本家更科堀井、人形町今半

[caption id="attachment_2171" align="alignnone" width="380"] マルヨシ商事平井社長(右)[/caption] [caption id="attachment_2172" align="alignnone" width="380"]

マルヨシ商事平井社長(右)[/caption] [caption id="attachment_2172" align="alignnone" width="380"] 明治大学 村上先生[/caption] [caption id="attachment_2173" align="alignnone" width="380"]

明治大学 村上先生[/caption] [caption id="attachment_2173" align="alignnone" width="380"] 更科堀井・堀井社長[/caption]

更科堀井・堀井社長[/caption]

熟成肉の学び

今回は、ウェットエイジング、ドライエイジングという2つの熟成方法3の違いを学ぶほか、ドライエイジングのひとつの手法として、カビ菌を添加したエイジングシートで肉を包むことで均一かつ効率的な熟成をさせた牛肉を、同じ品種(交雑種)の同じ部位(サーロイン)で食べ並べてみる、とい野心的な試みとなっている。

ドライエイジングビーフを用意して下さったマルヨシ商事さんは、ドライエイジングビーフ界の雄で、2009年にドライエイジングを始め黒毛和種、交雑種、ホルスタイン種など様々な品種・部位のドライエイジングに通暁した会社で、平井社長は自ら米国などへも修業に行って「美味しい肉を更に美味しくする」ドライエイジングビーフの開発を進めてこられた。

平井社長によると、試食する交雑種はできるだけ同じ由来の牛肉にしたいということで、産地と肥育日数がほぼ同じ、27ヶ月齢の牛を用意したとのこと。4月2日と殺で、熟成期間は40日程度。マルヨシ商事のドライエイジングは0〜1度で湿度は70〜80%、特定の菌の噴霧などはせず、熟成庫内の常在菌のみを利用しているとのこと。(明治大学のドライエイジングシートとの違いでもある)。

明治大学が開発した「ドライエイジングシート」。そのシートによる熟成肉は、ファーストキッチンで初めて提供された際などにも話題をなった。

実はドライエイジングの科学的な成り立ちは分からないことが多く、細菌やカビの働きもよく分かっていない。故に、細菌やカビを強制的に添加する業者もいれば、そうでない業者もいて、マルヨシ商事さんの場合は特段の処理はしていない。明治大学の村上先生たちの研究チームでは、「ケカビ」を培養して得た胞子をシートに付着させ、そのシートで肉を巻くことで均一な熟成を促し、熟成期間の短縮等に効果を上げるという成果を得たとのこと。

村上先生からは失敗談も含めて研究過程をご披露いただいた。ご専門の「微生物化学研究」では酒造りも対象で、酒造りと同じように安定した熟成により「誰でもどこでも作れる方法」の開発を目指されたとのこと。

なお、スペシャル企画として、人形町今半の「スタンダード今半ステーキ」も登場。熟成肉企画に刺激された高岡理事(全日本・食学会副理事長)の渾身の熟成肉(鹿児島県産黒毛和種雌牛・4等級の100日熟成)。熟成肉勉強会に花を添えていただいた。

「USISOBA」by堀井格之進

堀井社長と千葉社長のジョイント企画「堀井格之進」の「USISOBA」も4回目。今回は、今まで以上に凝った内容になった。

2種の牛肉をしゃぶしゃぶして、そばを入れたつゆに盛って食べるという方式。牛肉は格之進の肩ロースとサンカク。

本日の食材

交雑種のうち、1頭は2015年12月7日生まれの青森県生まれ青森県育ち、4月2日と畜の27か月齢、1頭は2015年12月4日生まれの宮城県生まれ、青森県育ち、4月2日と畜と同じような由来の牛肉。

本日のメニュー

- 〇 アビタニアジャージーファーム牛の生ハムディップ(写真1)

〇 一関サニーレタスと自家製シャリキュトリのサラダ(写真2)

〇 熟成肉の「食べ並べ」

・交雑種・ドライエイジング(写真3)

・交雑種・ドライエイジングシート(写真4)

・交雑種・ウェットエイジング(写真5)

・ホルスタイン・格之進(写真6)

・黒毛和種・格之進(写真7)

・スタンダード今半ステーキ(写真8)

〇 牛そば 肩ロースとサンカクのしゃぶしゃぶ肉そば(写真9・10)

参考文献

ドライエイジング関連

・門崎熟成肉とは(格之進公式サイト)

・ドライエイジングへの取組み(マルヨシ商事HP)

・発酵熟成肉製造技術「エイジングシート」の開発(明治大学等の共同プレスリリース)

脚注

1 食べ並べ

今回の「肉肉学会」から使用。「肉肉学会」での肉の試食は、異なる由来や背景をもつ食材を「食べ比べ」て優劣を競うものではなく、食材を食べることで、その味や香りの違いを記憶に刻み、言葉で表現する方法を模索する行為である。、という想いを込めて使用している。

2 ポストディッシュ

これも今回から試行している、お肉の味や香り、食感などの印象を表現する手法。多くの参加者が動き回ることなく簡単に感想をポストする方式として、個人個人の感想をポストイットに記入し、紙皿に張って持ち回りポストする、というもの。

- 3 2つの熟成方法

1) - 我が国では「熟成肉」の明確な定義はないが、「格之進」の公式サイトでは次のように説明。

- 「熟成肉とは、一定期間低温で保存した肉で、肉の質感、味が変化することでおいしくなると言われている。食肉は、死後硬直後、酵素の働きで保水性が高まり、アミノ酸やペプチドが増加して味、香りがよくなると言われている。

ここ数年の熟成肉ブームの始まりは、赤身肉をやわらかくおいしくする技法として、アメリカから日本にも上陸し話題となった“ドライエイジングビーフ”から。

実は熟成肉についての公式な定義は、まだ日本にはないが、熟成方法は4種類ほどに分けられる。

一つは、アメリカから上陸した“ドライエイジング”

二つ目は、日本の伝統技法“枯らし熟成”

そして真空パックして保存する“ウエットエイジング”

四つ目は、チーズやヨーグルトなど乳酸菌を付着して熟成させる”乳酸菌熟成”

技法も違うのでそれなりに味わいが違うとも言われている。

ドライエイジング

チルド状態(0〜1℃)の冷蔵庫内で、肉に風を循環させながら乾燥熟成する技法、ドライエイジング。アンガス牛のように歯ごたえのある赤身肉を熟成することで、やわらかくナッツのような香ばしい香りのお肉に仕上げるテクニック。アメリカでは、アンガス牛の比較的霜降りが多い部分(サーロイン)を熟成するが、和牛の霜降りほどではなく、かなりイメージが異なる。

和牛の霜降り肉は、脂肪が多いのであまりドライエイジングには適さないと言われている。が、和牛でも脂の少ない赤身肉、肉が固くなってしまった経産牛(出産経験のある牛、主に乳牛)には効果的で、やわらかくなり、うま味がアップする。

枯らし熟成

“枯らし熟成”は、日本の伝統的な肉の熟成方法。牛肉の半身(一頭買いとは、半身2本分)をすぐに解体せず、一定温度と湿度、そして熟成を助ける菌が滞留する冷蔵庫に入れ、4週間前後そのまま保管。日本の熟成は、枝肉(=半身)のままただ吊して冷蔵保管する方法。この枯らす行為で、程よく水分が抜け、旨みがまし、和牛の至福香と言われる“和牛香”がより芳醇になるよう。

枯らし熟成は、実は、70年代頃まではいろいろな小売店で行われていた技法(熟成という言葉を使い出したのはここ数年)。けれど、手間がかかり、利益率が悪く、また真空パックが普及し、流通がよくなったため、枯らし熟成は行われなくなってしまい、今では希少な技法となっている。

ウエットエイジング

ウエットエイジングは、もともとは輸送する際の肉の劣化を防ぐための、保存方法。それが、肉を数日寝かせると肉質がやわらかくなり、うま味が増すことがわかり、ウエットエイジングと呼ばれるようになったと言われている。けれど、元々保存が目的なので、お肉はやわらかくなるが、うま味はドライエイジング、枯らし熟成と比べると、それほどアップするわけではなく、熟成香もない。まして、お店に経験と知識がないと、熟成と劣化の区別がつかないこともあるので注意が必要。

2)

業界団体である「全国食肉事業協同組合連合会」のHPも参考にされたい。

「熟成(エージング)牛肉について」

写真

|

|

|

| 1アビタニア牧場ジャージー牛の 生ハムディップ |

2サニーレタスと自家製 シャルキュトリーのサラダ |

|

|

|

|

| 3 交雑種・ ドライエイジング |

4 交雑種・ ドライエイジングシート |

5 交雑種・ ウェットエージング |

|

|

|

| 6 ホルスタイン・ 格之進熟成 |

7 黒毛和種・ 格之進熟成 |

8黒毛和種・ 今半ステーキ |

|

|

|

| 9 USISOBAの牛肉。 肩ロースとサンカク |

10 USISOBA しゃぶしゃぶそば |

|

ポストディッシュ

|

|

||

|

|||

本日のポストディッシュの一部

|

|