「ブラウンスイスの伝道師〜肉っ玉かあさんの乳肉複合経営」

2024年11月22日

@格之進F

肉肉学会理事会

全日本・食学会肉料理部会分科会

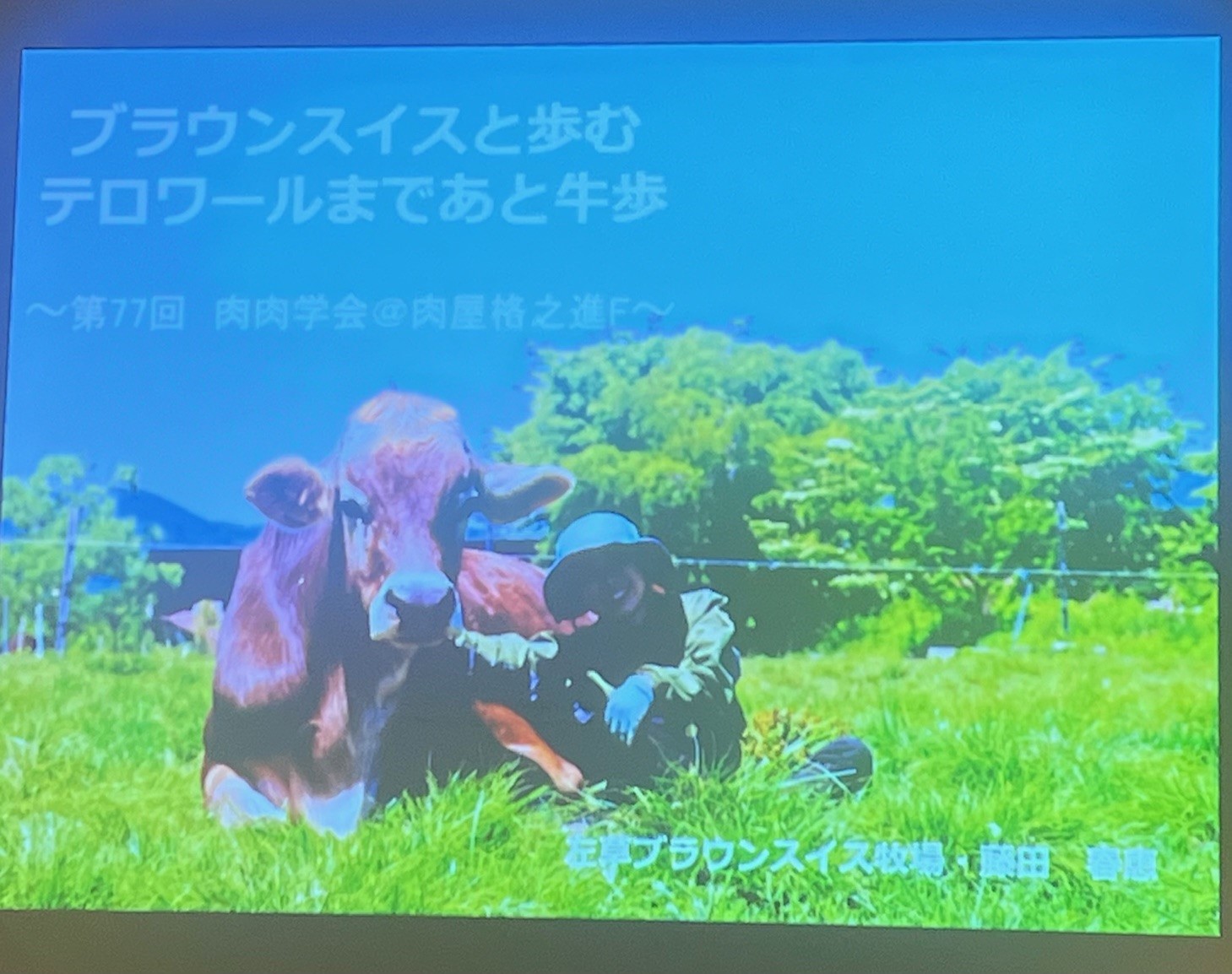

第77回肉肉学会は、ブラウンスイスの伝道師〜肉っ玉かあさんの乳肉複合経営〜」と題して、岩手県西和賀町の「左草ブラウンスイス牧場」藤田 春恵さんをお招きしました。

藤田春恵さんは、雪深い山村、岩手県西和賀町の酪農家ですが、最近はミルクの話ではなく自ら育てる「ブラウンスイス」の牛肉の話ばかりFBに投稿されています。

|

藤田春恵さん |

|

和田理事の挨拶 |

酪農家の娘に生まれ夫は会社員。ご両親の年齢を考えると、いつか1人で牛を飼う、という事態に備えて放牧中心の酪農経営を進めています。そのためホルスタインから放牧に適したブラウンスイスへの切り替えを進めているのですが、ブラウンスイスは乳肉兼用種なので肉としては美味しいのにホルスタインに比べて肉向けの子牛の価格が安いのです。そこで、自らブラウンスイスのお肉としての価値を付与するため、2019年に「左草ブラウンスイス牧場」を立ち上げました。

実は、肉肉学会の親団体「全日本・食学会」は以前、取り組んだ「シェフ牛事業」で藤田さんのブラウンスイスの子牛を放牧肥育で育てるというチャレンジもしました。

|

|

藤田さんは、自ら育てたブラウンスイスの去勢牛と経産牛を精肉だけでなくシャルキュトリに加工もしています。精肉は地元のレストランのほかEC販売、学校給食への提供などにより「ブラウンスイスは美味しい!」と言われるように、ブレずに牛歩でも一直線の道を進んでいます。

そんな藤田さんのプレゼンテーマは「ブラウンスイスと歩む テロワールまであと牛歩」です。

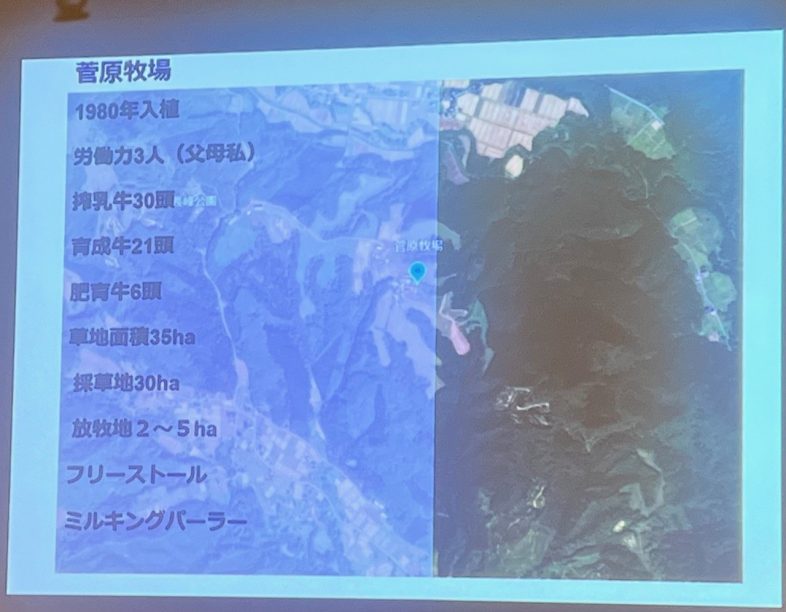

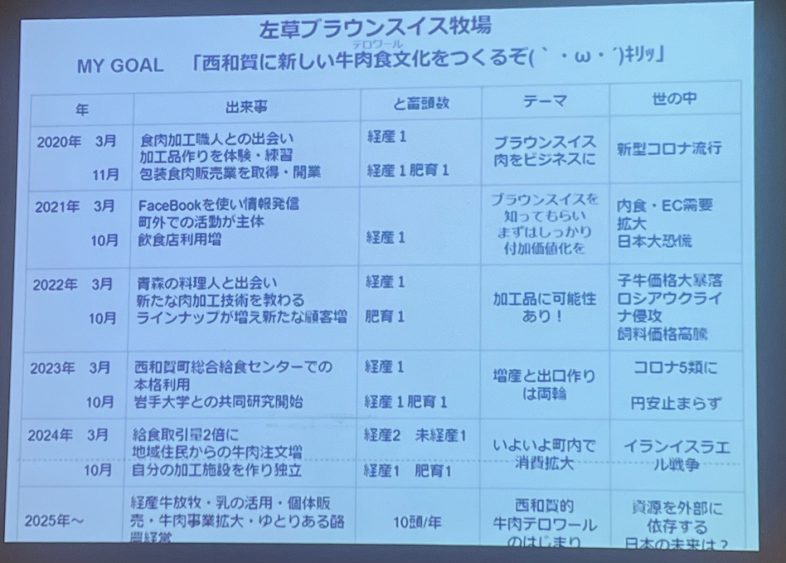

2020年にシャルキュトリ職人と出会ってから、本格的な加工食品作りを目指し、左草ブラウンスイス牧場を菅原牧場とは独立した事業者として設立し、菅原牧場から経産牛と去勢を購入して左草ブラウンスイス牧場で肥育するという形態をとっています。

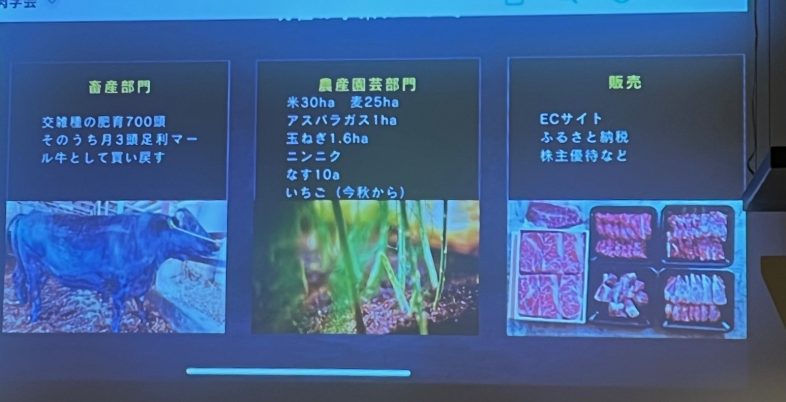

その左草ブラウンスイス牧場の事業は大きく4つの柱となっています。

-

- 子牛の買上げ(菅原牧場から相場より高値で)

- 肥育した牛の部分肉製造

- 小売、学校給食への供給

- シャルキュトリ製造 です。

肉肉学会直前の今年11月1日 からはシャルキュトリと惣菜、精肉の製造免許が揃い、肉の事業を正式に3本柱として展開することが可能になりました。

そのため、左草ブラウンスイス牧場の全体的な経営戦略として、

- ブラウンスイスを知ってもらう(SNSの活用)

- 放牧を取り入れた飼育方法(肥育も)

- 岩手大学との共同研究(放牧牛肉の学術的な機能性の証明など)

により、「このお肉でいい」というお客様に買ってもらうこと。

更に、 - 子ども達に地元のお肉を知ってもらうため、学校給食への提供を年間8回計80kgほど、更に保育園にも10kgほどを供給。

- 地域の多様な事業者と協力していい街つくり。西和賀町は田舎だけど、個性的で面白い若者が増えてきている。こうした町内の若い人たちと、「このままでは町がなくなる」という危機感を共有し「賑やかな過疎」を目指した地域作りを行っている。

もうひとつの柱、酪農家である菅原牧場の経営目標としては、両親の加齢を前提に、女性一人でも出来る作業体系作りを心がけている。

このため、頭数規模を縮小し、放牧適性の高いブラウンスイス中心に切り替えていくとともに、規模を縮小しても経営が成り立つ「乳・肉の活用」を積極的に進めて行くことにしている。

地域の人や消費者の皆さんとの緩やかな人とのつながりを大切にして、「小さくて強い酪農」を目指したい。

ブラウンスイスの肉牛については、2025年から10頭/年の出荷を目標に頑張っていきます。」

と力強い言葉で締めくくって下さいました。

プレゼン資料の一部

本日のメニュー

●オーガニックグラスフェッドビーフの自家製コンビーフ 門崎熟成肉の自家製ブレザオーラ

*前回の肉肉学会「鈴木牧場産オーガニックグラスフェッドビーフ」を使用

●ウデサンカクのローストビーフサラダ

●牛スジ大根スープ

●ミスジグリル 牛そぼろ入りマッシュポテト

●ハンバーグステーキとサーロインステーキ

●ウワミスジの焼き肉丼

今日の「オーガニックグラスフェッドビーフ」は、交雑種(ホル×和牛)のメス。

出荷月齢は44.2ヶ月齢。

ブロック肉と遠藤シェフ

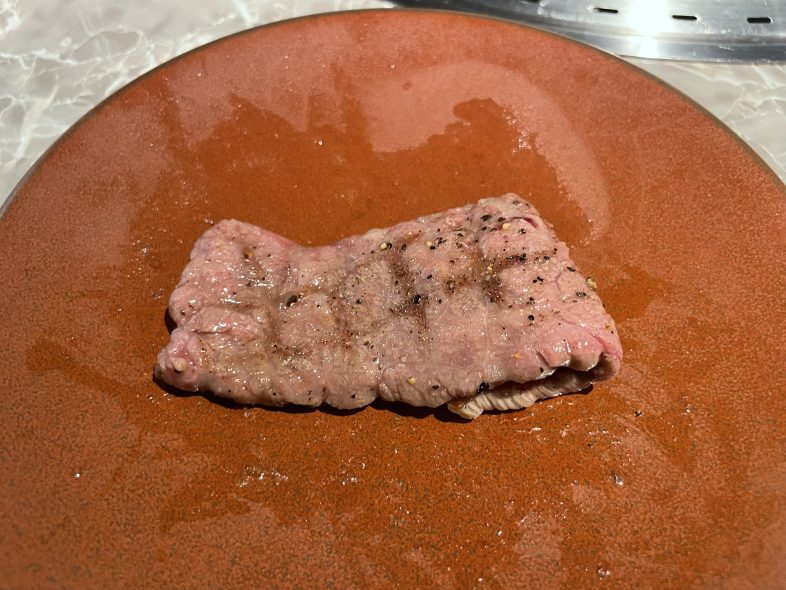

サーロイン

参考文献

左草ブラウンスイス牧場

熟成肉の格之進 (kakunosh.in)

★肉肉学会のこれまでの歴史はこちら→肉肉学会の記録

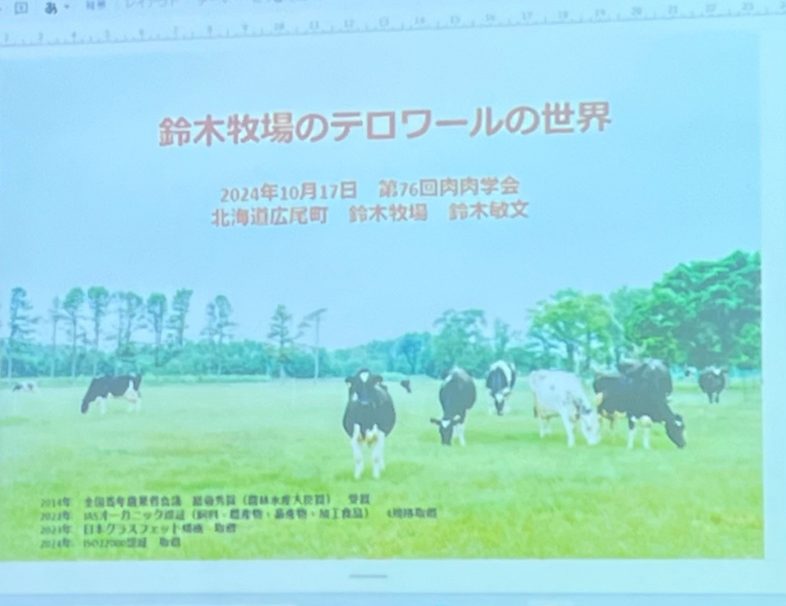

「完全オーガニックグラスフェッドビーフ〜鈴木牧場のテロワールの世界〜」

2024年10月17日

@格之進F

肉肉学会理事会

全日本・食学会肉料理部会分科会

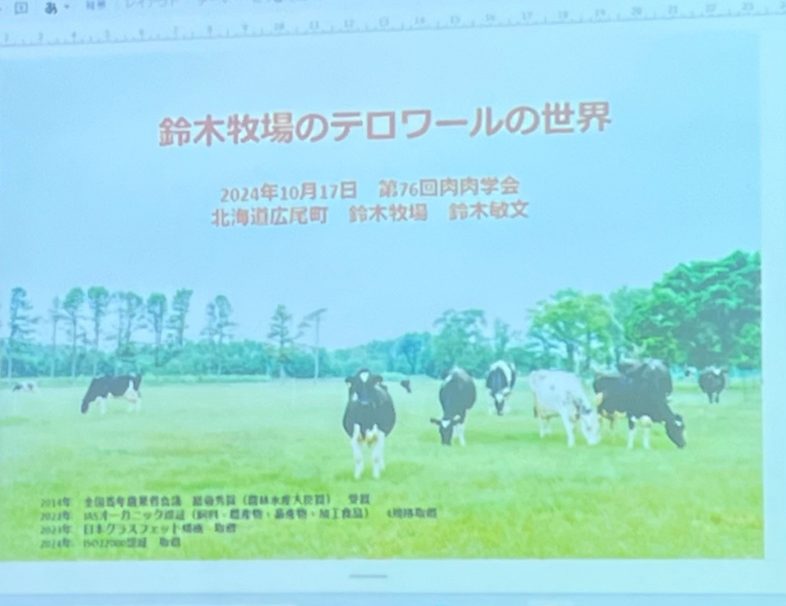

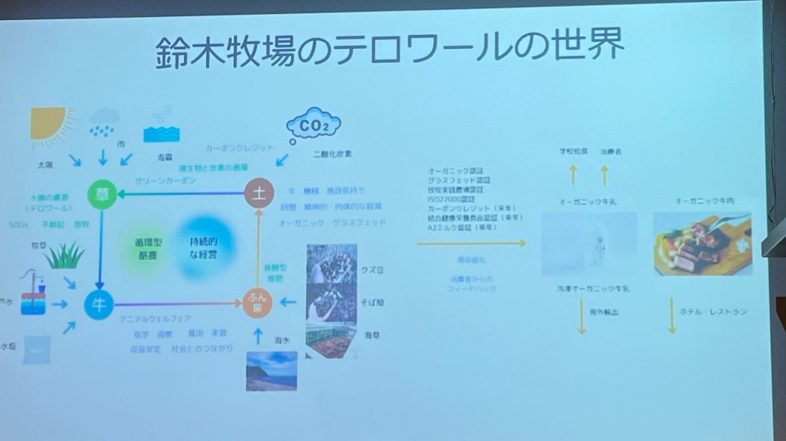

第76回肉肉学会は、「完全オーガニックグラスフェッドビーフ〜鈴木牧場のミート&ミルクのテロワールの世界」と題して、北海道広尾町「鈴木牧場」の鈴木敏文さんに来て頂きました。

鈴木牧場さんへは、肉おじさんと原田理事長が今年の2月に訪問しています。その際、酪農家の鈴木さんが、乳牛と同様にオーガニック牧草で自家産の去勢牛を肥育していることを知り、いつかはこのお肉を肉肉学会で、密かに狙っていたものです。

高岡顧の挨拶のあと、鈴木さんにプレゼンしていただきました。

「父の代からの酪農経営なので、肉については、自分が育てた牛はどんな味がするのか、と興味があって肥育も始めた。

小さい頃は酪農が嫌いだった。両親の苦労している姿だけを見ていたので、牛の手伝いをしたくないから剣道に打ち込んだ。

大学くらいは畜産系へと親に言われ帯畜へ進んだが、卒業後は、まだ両親も若く家で働く必要もなかったので、両親の勧めもあって米国でファーム修行。

帰国しても自分の出る幕がなかったので、牧場仕事は手伝わず、ドラ息子だった。

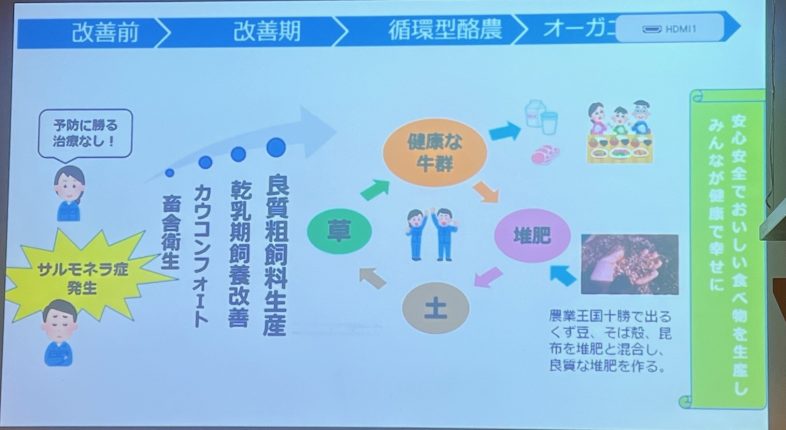

ただ、その頃は、牛の病気がすごく多くて牛全体の免疫が下がる、サルモネラ症が発生したことが経営的にも痛手で、それを機会にいろいろ考えるようになったところ、女性獣医師(今の妻)から「予防に勝る治療なし」との言葉を聞き、またダーウィンの「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き残るのでもない。唯一生き残るのは、変化に対応できる者である」との言葉を知り、経営の見直しをした。

|

|

|

|

|

|

最初の目標を「乾乳期の飼養管理改善」「畜舎衛生」「カウコンフォート」「良質粗飼料生産」におき、モーレツに勉強した結果、獣医師のお世話になることがほとんどなくなった。

更に一歩踏み込んで「野生のエゾシカから自然に寄り添うこと」を学び、堆肥作り、土づくり、循環型酪農に取り組むことにした。

十勝にあるくず豆、そば殻、昆布など規格外農産物等を資源として利用する堆肥づくりで、化学肥料、農薬をゼロに。

マメ科牧草は播種しなくても生えてきたので、穀物飼料、牛用サプリメントなどをゼロに。

牧草は4番まで収穫 早刈りでTDN、タンパク質が高く、穀物飼料が必要なくなった。

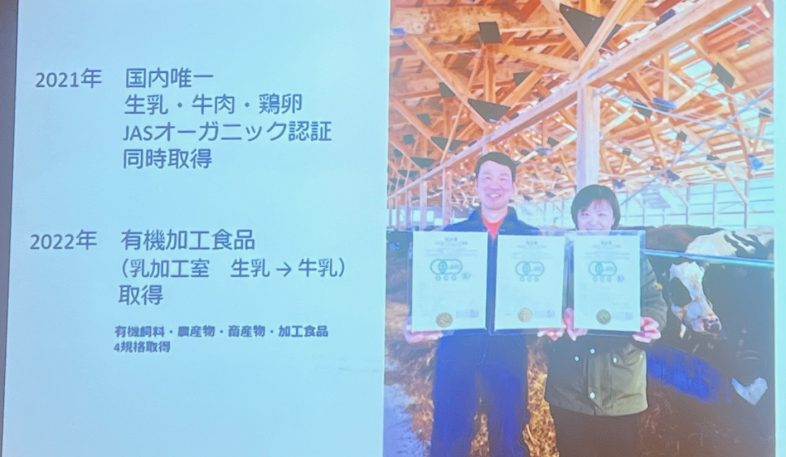

2021年に国内唯一の「生乳・牛肉・鶏卵

JASオーガニック認証を同時取得」し、

2022年に有機加工食品(乳加工室 生乳 牛乳)

取得したことで、「有機飼料・農産物・畜産物・加工食品」の4規格取得した。

オーガニック認証では穀物とデントコーンは認められるが使いたくないので、日本で第1号のグラスフェッド認証もとった(日本グラスフェッド規格認証2023年)。

結果として、現在は放牧と牧草だけで牛を飼っている。病気はほぼなく、事故死もほぼゼロ。

広尾町の海水を煮詰めて製造した塩は、半分を牛に、半分を人間に。牛が喜んで食べる。

今日の「オーガニックグラスフェッドビーフ」は、交雑種(ホル×和牛)のメス。出荷月齢は44.2ヶ月齢。

プレゼン資料の一部

本日のメニュー

●トーマダイワ 牛スジのカナッペ

●ウチモモの低温調理 ローストビーフ

●ウチモモの高温調理 牛カツ

●MIXサラダ

●トモスネのポトフ

●ハンバーグステーキ サーロインステーキ

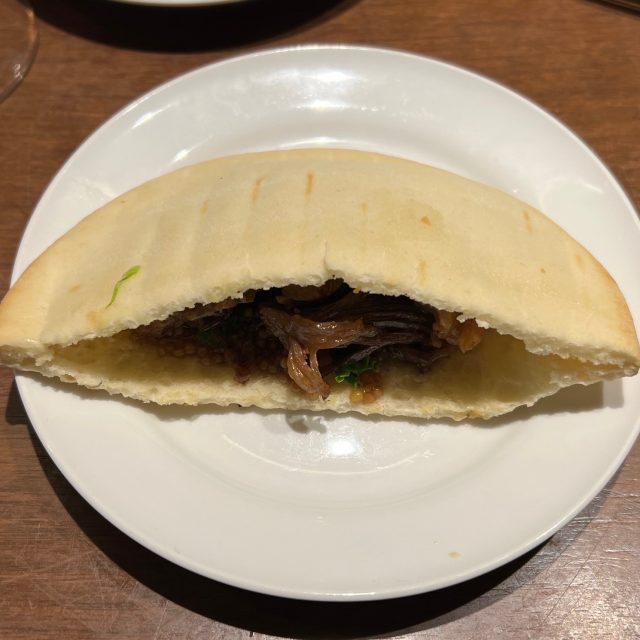

●サンカクバラの丸ごとBBQ ピタパンサンド

●カボチャプリン

今日の「オーガニックグラスフェッドビーフ」は、交雑種(ホル×和牛)のメス。

出荷月齢は44.2ヶ月齢。

ブロック肉と遠藤シェフ

ブロック肉と遠藤シェフ

サーロイン

サーロイン

ダイワファームのセミハードチーズ

ダイワファームのセミハードチーズ

トーマダイワ(原田理事長の持ち込み)

参考文献

鈴木牧場(命を育むー北海道・広尾 鈴木牧場 - hiroo-suzukifarm ページ!)

熟成肉の格之進 (kakunosh.in)

★肉肉学会のこれまでの歴史はこちら→肉肉学会の記録

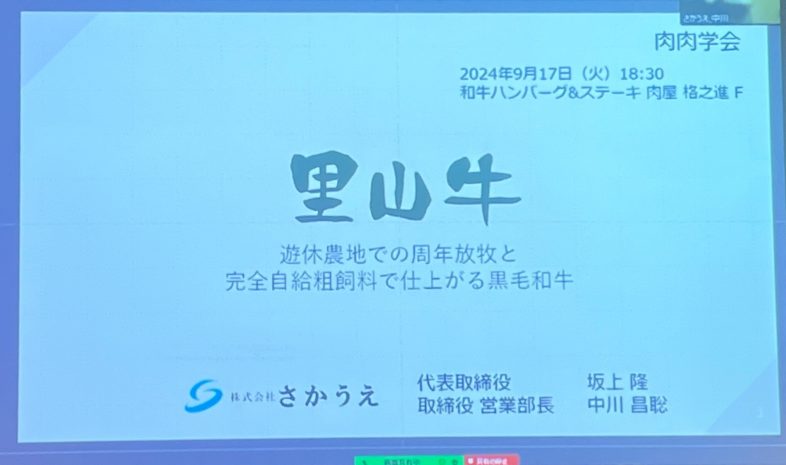

「里山牛〜放牧・完全自給粗飼料給与の美味しいグラスフェッドを目指して〜」

2024年9月17日

@格之進F

肉肉学会理事会

全日本・食学会肉料理部会分科会

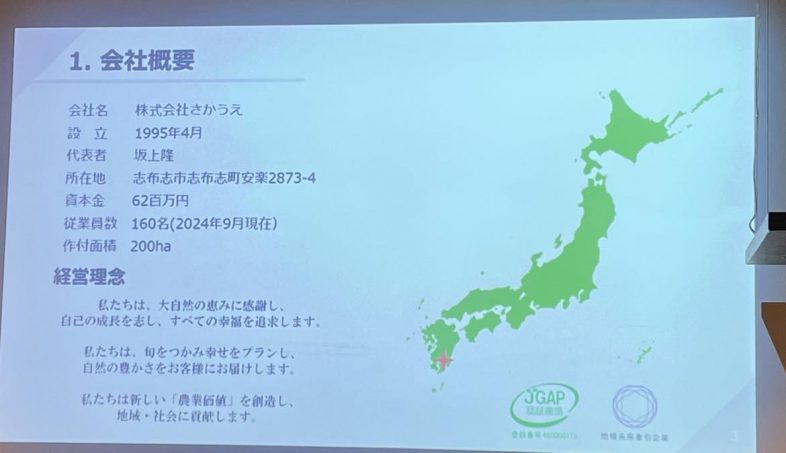

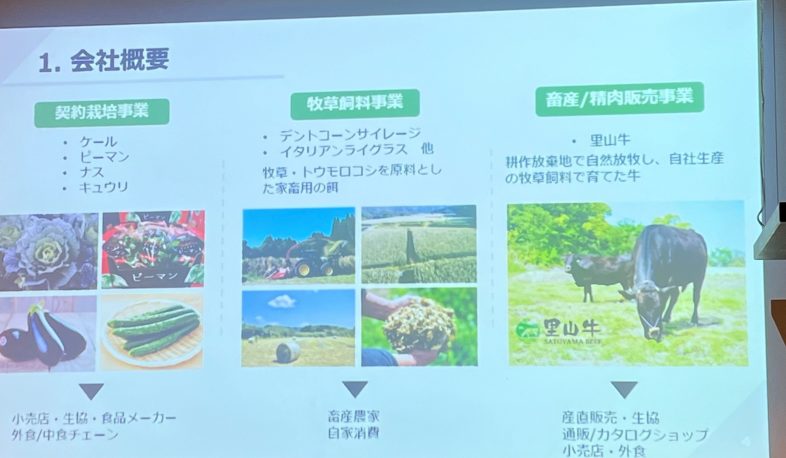

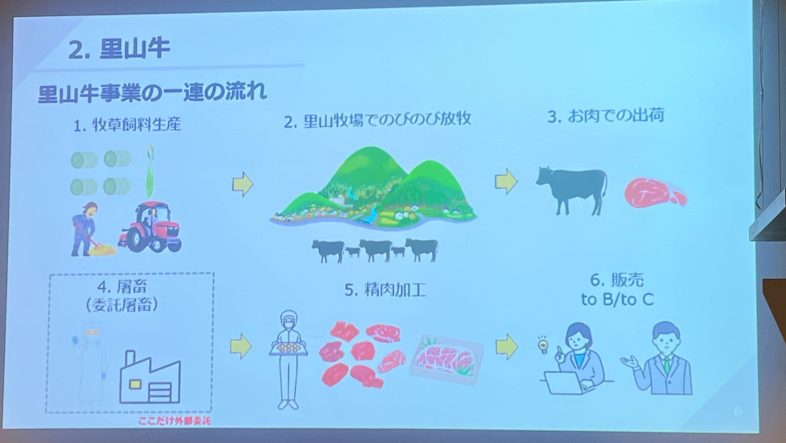

今回の肉肉学会は、「鹿児島黒牛」のメッカ・鹿児島県志布志市で「放牧・完全自給粗飼料」による和牛肉生産に挑戦する「株式会社さかうえ」さんに学びました。

株式会社さかうえからは坂上隆社長と中川営業部長にお越し頂きました。

まずは、坂上社長のお話。

「約700人の地主から200haを借りて農業生産。自分が就農しようとした頃は、農地価格が4万円/10aだったが、最近では2万円。農業を継ごうと思ったら親に反対されたくらい、先行きがないと思われていた。

自分は、剣道8段を目指して頑張っているが、そうした中で、自然の中で暮らす、普遍的なものを見たいという心境に至り、農業を始めた。

農業によって、心穏やかで移ろいゆく自然を大事にする意識が芽生える。

就農当初は、ある意味、部活の乗りできついのは当たり前、これを乗り越えればとの気持ちで頑張ってきた。現在は従業員200人、売上20億円になったが、売上100億円の組織を目指したい。

当社の幹部は全国から集まった若人で、彼らに「(当社を選んで)いい選択をした」と思ってもらいたい。

|

|

|

|

|

|

千葉さんも仰っていた「持続的な経営」は、自然と調和した形で、生き物のエネルギーを最大限に活かす、大地のエネルギーを集約する農業を目指すことだと思う。

「里山牛」は、時流の農業には乗らない。

最初のと畜はコロナ禍の最中で牛肉一般の価格が下がっていたため、買い叩かれそうだった。なので、自分で枝肉を買い取り、精肉にしてカット販売したが、全て YouTubeで勉強した。

当社は、最適化と最大化の軸を「サステナブルの実現」として捉えるようにしている。

放牧と自家産のデントコーンで100%国産の飼料で育て、牛が自由で放牧地を飛び回る牧場になっている。その牛たちのエネルギーを、食べることでいただく、ということだ。

「里山牛」というブランドネーミングは若い幹部の命名。「グラスフェッド」「牧草牛」とかも考えたが、当社のコンセプトとはちょっと違う感じがした。地方で仕事を作ることが多様性のために大事であり、地方再生の思いも込めたネーミングになったと思う。

最初10頭の牛を導入したが、どう飼うかもわからない。当時、既に集落に3軒しか残ってない中で、当社が牛飼いとして入ったら喜ばれた。そのうち、近所のおじいちゃんが牛の監視係となり、分娩の発見も地域の人がやってくれるくらいの関係になった。牛肉部門は今年で1.5億円くらいの売上だが、更に伸ばしていきたい。」

肥育する牛の導入は、家畜市場で経産牛を購入し、種がついた1/3くらいは繁殖雌牛として再利用し、残りは放牧肥育し、生体重600〜650kgくらいで出荷します。自場で生まれた未経産も32か月齢くらいまで放牧肥育して出荷することも考えていますが、経営とブランドの軸は経産牛だと考えているそうです。素人集団の牛飼いがここまで来られたのは、牛飼いを始めてすぐに2020年のコロナ禍に直面し、一般の黒毛和牛自体が売れず、放牧経産牛は二足三文と業者に言われたことから、と畜だけして坂上社長と中川部長とで肉を捌くことでカットも学んだそうです。当初、心配していた獣医師もびっくりするほど健康的で好成績な生産体制を築き、飼養頭数は多い時で200頭、現在は140〜150ほどで月10頭程度の出荷ペースだとか。

精肉の販売は、BtoCがほとんど。オンラインや生協、タベチョクさんなどのルートもあり、ブランド展開上、スーパーなどへの販売は考えてないけど、精肉以外であれば加工度を上げて、利益率の確保を考えて行く必要があるとのことです。

プレゼン資料の一部

本日のメニュー

●生ピーマンの肉みそカナッペ

●ランプのタリアータ サラダ仕立て

●ピーマンと牛肉の春巻き

●イチボのグリル

●ランプのローストビーフのファヒータ

●サーロインステーキ

●ミートボールスパゲッティ

●ココナッツのブラマンジュ パイナップルソース

里山牛イチボと遠藤シェフ

里山牛イチボと遠藤シェフ

サフォークホゲットのお肉

サフォークホゲットのお肉

参考文献

(株)さかうえ→株式会社さかうえ (sakaue-farm.co.jp)

熟成肉の格之進 (kakunosh.in)

★肉肉学会のこれまでの歴史はこちら→肉肉学会の記録

「羊肉の至高を追求して!金城羊肉から学ぶ羊肉の世界」 〜サフォークホゲット・ミルクフェッドラムの魅惑の世界〜

2024年8月22日

@格之進F

肉肉学会理事会

全日本・食学会肉料理部会分科会

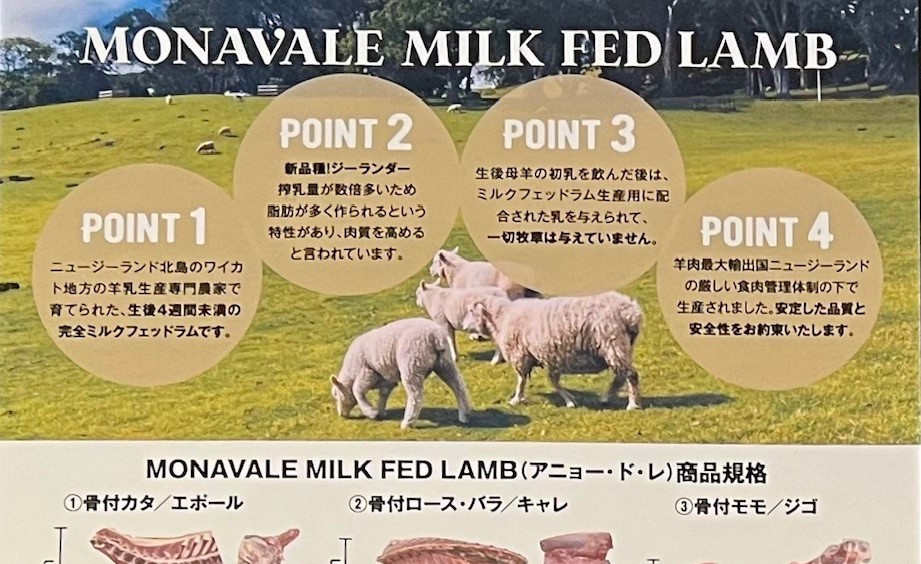

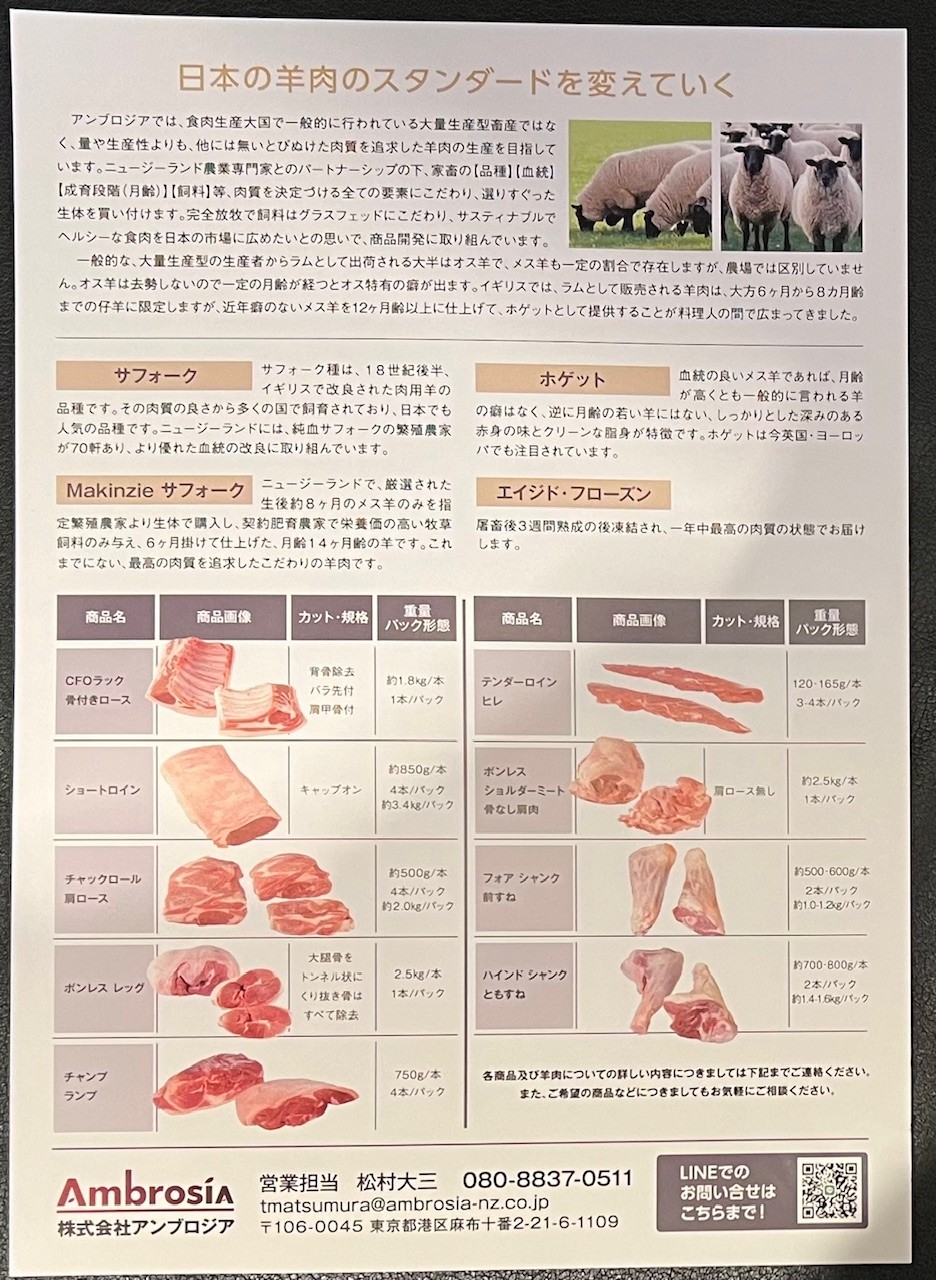

第74回肉肉学会のテーマは「羊肉の至高を追求して!!金城羊肉から学ぶ羊肉の世界!」サフォークホゲット・ミルクフェッドラムの魅惑の世界」って、相変わらずタイトルが長いですが、羊肉の学びです。日本にも北海道を中心に羊農家さんはいらっしゃいますが、今回は、本場ニュージーランドの中でも一級品のブランド羊肉を学ぶことになりました。

金城誠さんは、知る人ぞ知るラム肉の有名店「ワカヌイ」を立ち上げた方で、若い頃からニュージーランドの食肉会社に勤務し、日本とニュージーランドのお肉の架け橋になったような方です。

まずは、金城さんのプレゼンから。

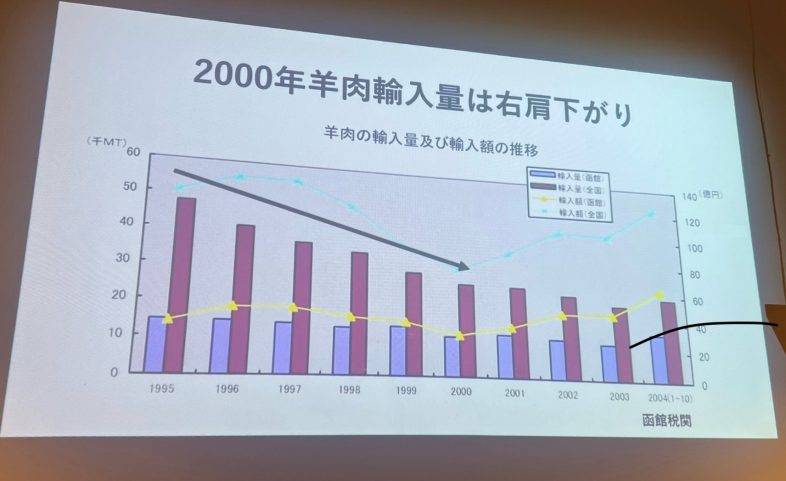

「NZの食品会社に勤務して、いろいろな事業拡大してきたが、2020年に自らの会社・アンブロジアを設立し、普通の食肉メーカーがしないことを実現したいと考えてきた。羊肉は日本での消費が減少していて、その要因は、冷凍マトンはハムソーの原料だったものが豚肉に置き換わり、精肉としても需要が減少したため。また、日本人は羊肉が苦手、嫌いと言われてきたが、日本ではジンギスカンのマーケットしかなく、100円/100gが限界との声もあった。

しかし、自分はマーケッターとして需要を創造し拡大することを考え、ターゲットを絞り、差別化された製品の価値を生み出すことを目的とした。そのためには羊肉需要の創造と拡大が第一と考えた。当時は、羊肉を食べたこともないのに、ネガティブなコメントを出す人が多い一方、食べたことのある人は好きな人もいることがわかった。

なので、羊肉に対するネガティブなイメージをどうポジティブに変えていくかを考えた。

2002年にキャンペーンを開始し、ラムにはカルニチンが多いというヘルシーさをアピールする戦略をとった。

たまたま、2001年のBSE発生で羊肉への需要が生まれ、ジンギスカンとは別もので高級なテーブルミートとしても売り込んでいった。そして、NZとは言わず、ラム肉全体の需要の創造に焦点を当てた。

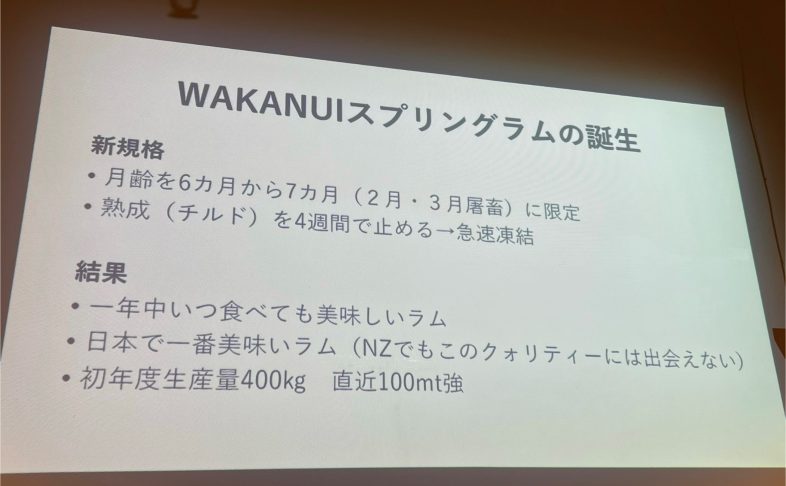

2011年に「ワカヌイ」をアンテナショップとして東麻布にオーブンしたところ、4、5月のラムは美味しいが、8月にはまずくなる(12ヶ月近くなり成長しすぎ。ラムは去勢しないので肉にケモノ臭が出る。冬は生体にストレスがかかりpHが上がるなどが原因)ことがわかり、熟成は4週間が限度(チルド流通だと7ヶ月くらい)と考えた。

そうした経験を踏まえて「ワカヌイ スプリングラム」を開発。月齢を6-7ヶ月、熟成を4週間で止め急速冷凍することで、一年中いつでも美味しいラムを提供できるようになった。

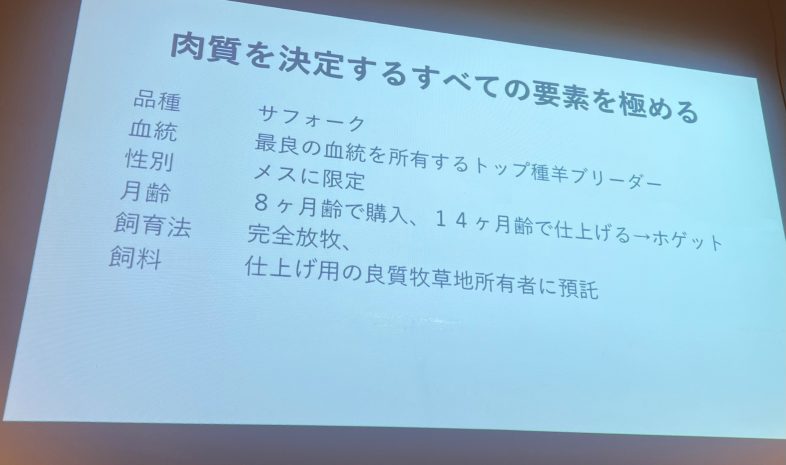

2020年 理想の羊肉造りに取り組むため、NZに生体を買い付ける会社と、日本で輸入する会社を作った。肉質を極めるためだ。サフォーク種の中でも血統を選び、メスに限定し、8か月齢(4月くらい)で購入し、完全放牧(仕上げ用の良質牧草地の所有者に委託生産)、14か月で仕上げるホゲット(枝肉で30kg)を販売した。

初年度40→120→240と毎年度、出荷を増やし、来年度は360頭とする予定。今年はロースがすでに完売したので、本日はロースの提供はない。

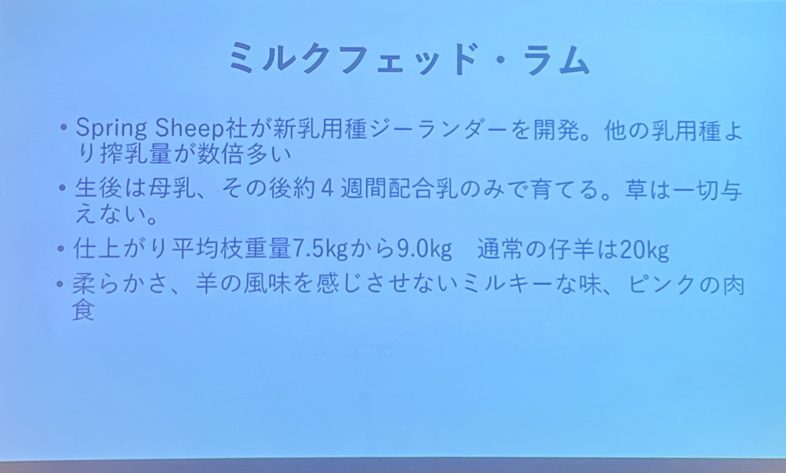

また、今日、提供するミルクフェッドラムは、欧州と異なりNZでの生産実績はなかった。というのは、欧州は羊乳チーズを作るので、製品にできない乳製品などを利用したミルクフェッドが可能だが、NZでは羊乳利用がなかったため、ミルクフェッドラムも生産していなかったのだ。最近、ジーランダーという乳用ヒツジの利用が始まり、ミルクフェッドラムも可能になった。」

(参考)日本のめん羊

令和5年 飼養頭数:25千頭、飼養戸数:1,000戸、25頭/戸

北海道が戸数の2割、頭数の6割(14千頭)、他は、岩手(1,100頭)、栃木(855)、長野(802)、千葉(637)、山形県(637)

羊肉生産量:100トン 輸入量:20千トン(豪州71%、NZ 25%、その他3%)

国内生産割合:0.5%

プレゼン資料の一部

本日のメニュー

●ミルクフェッドラム 丸ごとオーブン焼き

●サフォークホゲット レバームース、アロスティチーニ、スペアリブの赤ワイングリル

●骨付きすね肉の蒸し煮とメルゲーズ

●レバニラ炒め

●レッグソテー

●夏野菜のクスクス

ミルクフェッドラムの丸ごとオーブン焼き

ミルクフェッドラムの丸ごとオーブン焼き

サフォークホゲットのお肉

サフォークホゲットのお肉

参考文献

(株)アンブロジア (eatmoresheep.jp)

熟成肉の格之進 (kakunosh.in)

★肉肉学会のこれまでの歴史はこちら→肉肉学会の記録

「長谷川農場マール牛」 〜牛を通じた地域循環 サスティナブルテロワールの世界〜

2024年7月30日

@格之進F

肉肉学会理事会

全日本・食学会肉料理部会分科会

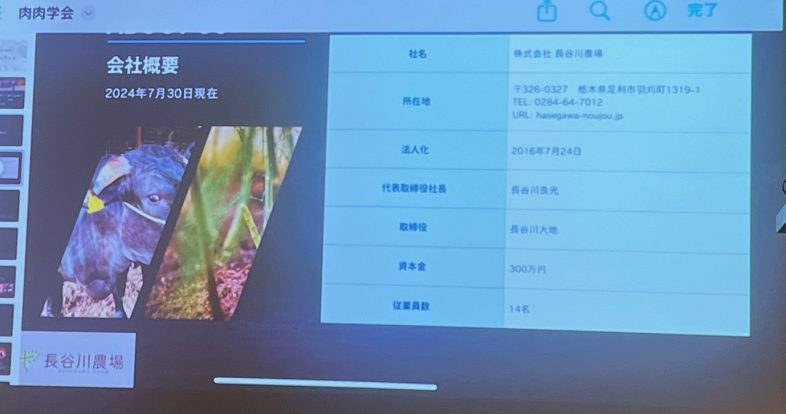

第73回肉肉学会のテーマは、『長谷川農場マール牛』〜牛を通じた地域環境 サスティナブルテロワールの世界〜です。

今回は、肉肉学会初めての「ホルスタインと黒毛和種の交雑種」をテーマにしました。

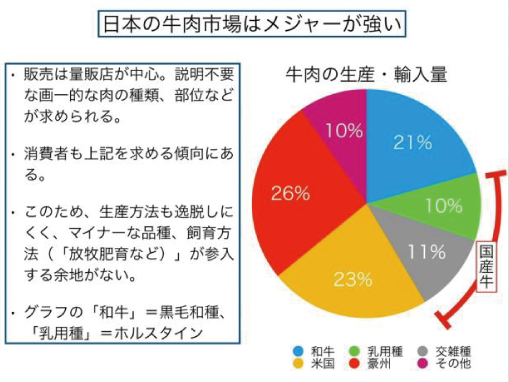

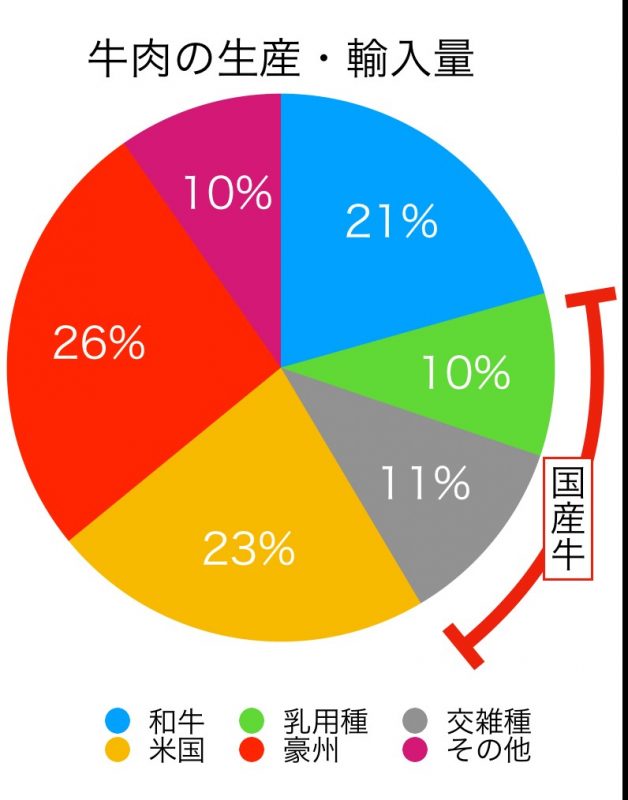

国産牛肉の消費量(≒生産・輸入量)は牛肉全体の42%で、和牛(21%)、乳牛(10%)、交雑種(11%)となっています。乳牛と交雑種は乳牛のお腹から生まれるので、和牛と同じウェイトの牛肉を乳牛(主としてホルスタイン)に頼っているのですが、どちらも表示の際には「国産牛」とされるので、消費者には「交雑種」を食べていることは意識されにくいと思います。

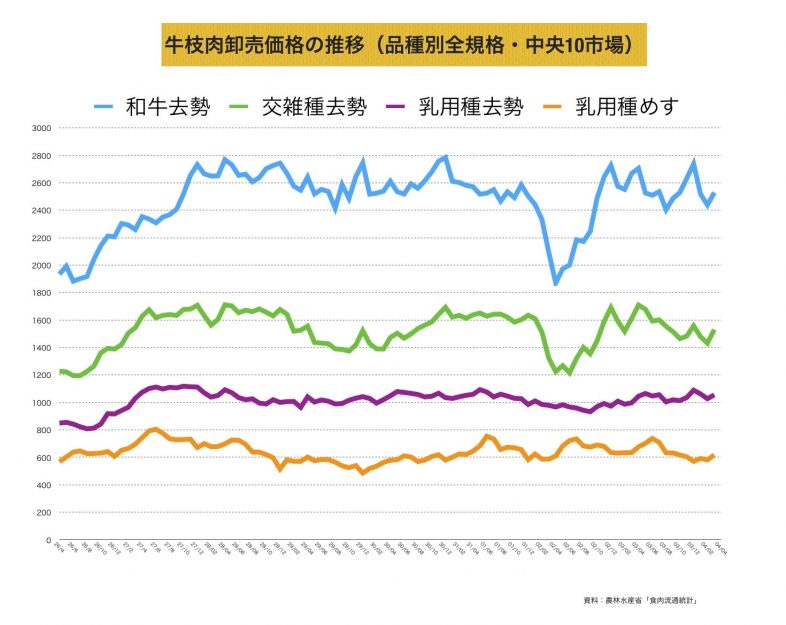

生産者にとっては、交雑種は和牛と乳牛去勢の中間の価格帯で、価格が硬直化している乳牛より和牛に近い価格変動をするので、肉質が良ければ利益を上げやすい品種です。とはいえ、自分で精肉販売までするとなると、和牛ほどの差別化がしにくいので、ブランドの確立が難しいことも事実です。

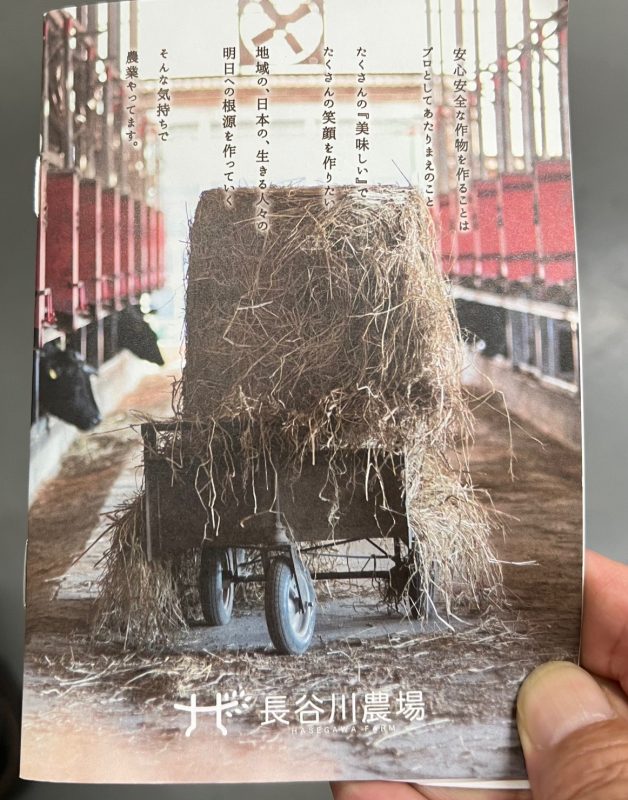

今回、肉肉学会のテーマとした「足利マール牛」は、(美味しい牛肉ですが)肉の美味しさを強調するのではなく、長谷川農場という複合経営の強みを活かした「循環型農業」(堆肥交換による稲わら収集、稲、麦、アスパラガス、ニンニクなどへの堆肥利用)の中に位置付けたところが「正直に消費者に伝わるブレのないブランド」になっていると思います。

それを端的に表しているのがパンフレットの表紙写真が「稲わら」であることです。足利マール牛は、足利市内のココファームの赤ワイン搾り粕であるマールを発酵飼料化して給与するという他にはない特徴があるのですが、あえて長谷川農場の資源循環のハブとなっている稲作の副産物・稲わらをアイコンとした表紙に長谷川さんたちの経営理念を感じることができ、それが、数多い交雑種の中から「足利マール牛」を学びのテーマにした理由といえます。

パンフレットの表紙は稲わらロール

パンフレットの表紙は稲わらロール

今日は、社長夫人であり、営業責任者である長谷川紀子さんにプレゼンしていただきました。

ご主人と(現在の社長)と一緒にホテル勤務をされていた長谷川さんは、ご主人が家業である農場を経営することになり、初めての農業に携わることになります。そして、長谷川農場の「100年先に農業をつなぐ」「日本一の農業集団になる」という経営理念に共感し、家族一同、牛だけでなく農場全体で地域農業のハブとなろうとする覚悟を感じます。

長谷川さんは、YouTubeでも発信中

長谷川さんは、YouTubeでも発信中

最近、従業員を増やしたのも足利市で農業の雇用を生んでいきたいという想いからですが、700頭飼っている牛の管理は、今日も参加していただいたイケメン場長・市川牧場長ほか3名で行っています。市川牧場長曰く「牛の目線になって考える」ように大切に扱っているそうです。

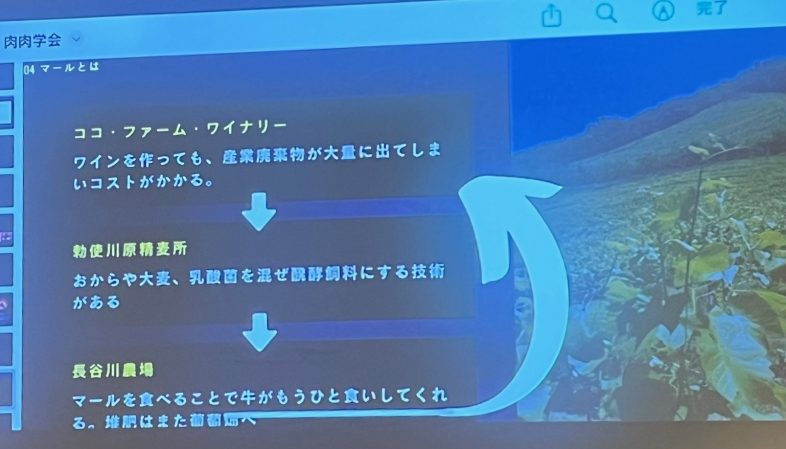

飼料に加える「マール」は、ココファームで大量に発生する赤ワインの粕を利用するために、大麦の販売でお付き合いのあった勅使河原精麦所さんが開発してくれた発酵飼料(ラクレージ)で、牛の嗜好性が高く、肉質にも好影響を与えていると思います。「足利マール牛」をブランド化して11年目。オンライン販売にも力を入れて(長谷川紀子さんが営業担当)、邁進しています。

今日の牛肉は、枝肉重量615.5kg!去勢の28ヶ月齢です。メニューのアスパラガスも長谷川農場産です。

プレゼン資料

原田理事長による参考資料

本日のメニュー

●サーロインステーキ

●ウチモモ ブレザオーラ、パストラミ、コンビーフ

●グリーンサラダ

●ランプ肉のバターステーキ&アスパラガスソテー

●イチボグリル&ガーリックソース

●マエスネのビーフシチューご飯

「マール」を手にする長谷川さん

「マール」を手にする長谷川さん

遠藤シェフとイチボ肉

遠藤シェフとイチボ肉

参考文献

「Eco-Porkユーグレナ」〜アニマルウェアと持続可能性に配慮した「養豚コラボ」誕生秘話〜

2024年6月20日

@格之進F

肉肉学会理事会

全日本・食学会肉料理部会分科会

第72回肉肉学会のテーマは、『ユーグレナEco-Pork』〜アニマルウェルフェアと持続可能性に配慮した「養豚コラボ」誕生秘話〜です。

養豚DXを進める「Eco-Pork」は、豚管理支援システム「Porker」を販売して養豚農家での飼養管理の効率化を支援してきましたが、豚肉自体の販売にも一役買うことができないものか、と検討を進めてきました。そうした中で、「Porker」を採用している新潟県津南町の養豚経営「鬼や福ふく」が生産する「鬼の宝ポーク」の品質の良さ・美味しさに感動して、オンライン販売を始めたのが23年でした。実は、原田理事長は「鬼や福ふく」の前身「島田養豚」さんからのお付き合いがあり、この「Eco-Pork」が販売した「鬼の宝ポーク」をオンラインで購入した経験もあります。

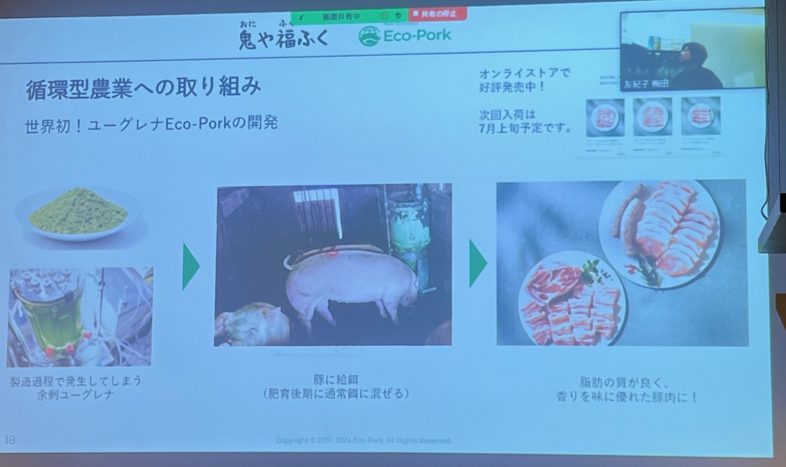

更に、今日の学びである「Eco-Porkユーグレナ」は、「鬼の宝ポーク」チームに、「ユーグレナ」が組んで、製品製造の過程で発生する余剰ユーグレナの活用方法として、ユーグレナの飼料化に取組み、豚肉として製品化した新たなコンセプトの豚肉です。

島田さんと沼澤さん

高岡顧問の挨拶

バードランドの和田さんと肉おじさん

まずは、3者のタッグの誕生秘話を伺いました。

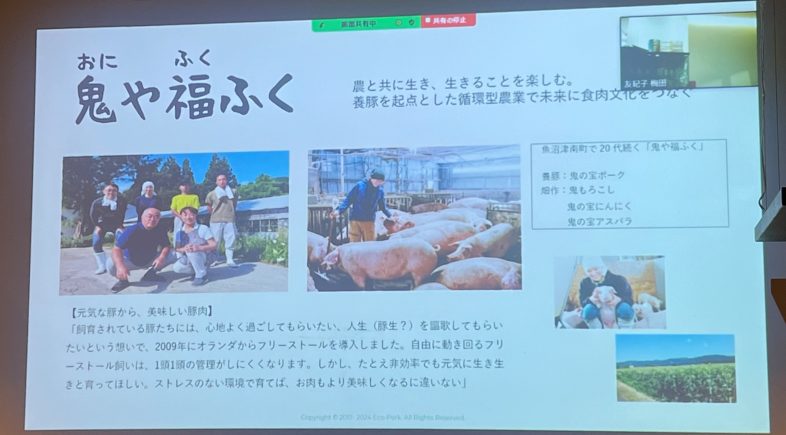

●島田福徳(鬼や福ふく代表)さん

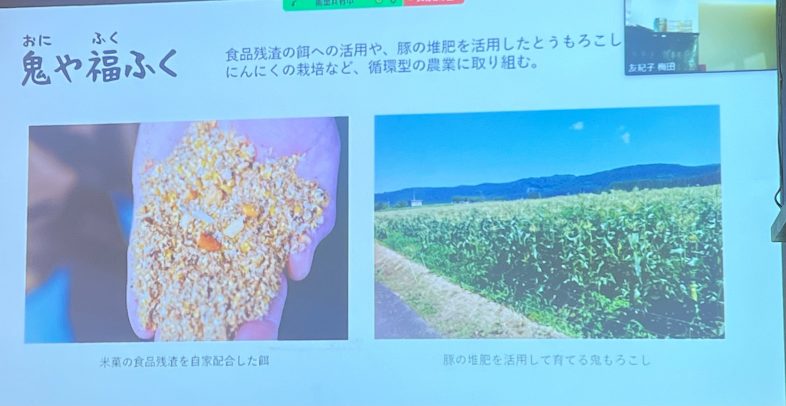

「鬼や福ふく」は新潟県魚沼津南町で20代続く複合経営で、現在は、豚:鬼の宝ポーク、畑作:鬼もろこし、鬼の室にんにく、鬼の宝アスパラを生産している。特に鬼もろこしは20ha作っており、新潟県でも一番かも知れない。

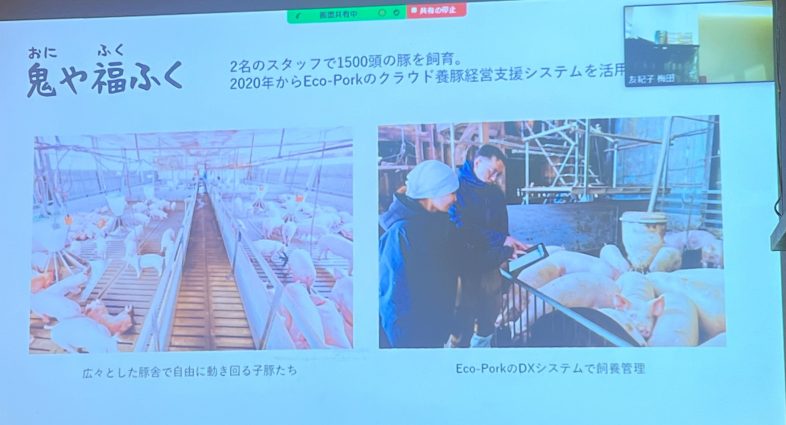

【元気な豚から、美味しい豚肉】と考え、「飼育されている豚たちには、心地よく過ごしてもらいたい、人生(豚生?)を謳歌してもらいたい」という想いで、2009年にオランダからフリーストールを導入。自由に動き回るフリーストール飼いは、1頭、1頭の管理がしにくくなるけど、たとえ非効率でも元気に生き生きと育ってほしい。ストレスのない環境で育てば、お肉もより美味しくなるに違いないという思いで生産している。

豚の品種はLWD(三元豚)で飼料には通常の穀物のほか、エコフィードとしてお煎餅や柿の種の残渣なども配合していた。「鬼の宝ポーク」はオレイン酸も一般豚より多く(43%くらい)、赤身の旨みと脂の甘みを備えた豚肉だと思う。

最初にユーグレナを添加した時の現場の反応は、「効果があるのか?」という感じだったが出荷前に3週間給餌しただけで、豚が元気になることが分かる。人間に当たってくる豚の力が強くなり、出荷の際の板での追い出しが大変になるほど。そういう意味でも面白い商品だと思った。

●沼澤祐介さん(株式会社Eco -Pork)

エコポークは養豚DXの会社。経営管理支援システムPorkerは養豚のすべてを可視化するクラウドサービスで、各種IoTセンサーや豚舎環境コントローラーにより、養豚を自動化し、売上向上、コスト減、省力化などに寄与することで、養豚農家の持続可能化に貢献するというコンセプト。

そんなお付き合いのある養豚農家さんのお肉を直売するお手伝いをすることになった。

そこで出会ったのが「ユーグレナ」。自然食品としてのユーグレナは知っていたが、食品にできない廃棄されるユーグレナを分けてもらい、島田さんに使って貰った。豚房が緑色になるくらい(笑)。鬼の宝ポークはコクがあってジビエっぽかったが、ユーグレナを給与したエコポークは、軽やかな味わいになったと感じる。

●渡辺悠介さん(株式会社ユーグレナ)

ユーグレナはミドリムシとも言い、藻類の仲間だ。人の健康に良いものは豚の健康にも良いはずだと思い、どちらも健康になる未来を描いている。

プレゼン資料

本日のメニュー

●シャルキュトリー盛り合わせ

パテドカンパーニュ、モモハム、頭肉と豚足のゼリー寄せ

●とうもろこしとモルタデッラのグリーンサラダ

●シュークルート、ソーセージとモモ肉の煮込み

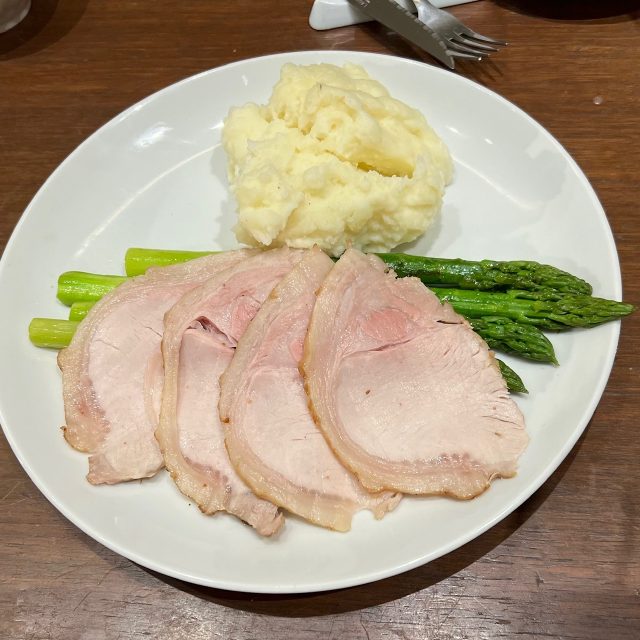

●ロース肉の低温調理ロースト、アスパラガスのソテー

●エコポークメンチカツ

●バラしゃぶ蕎麦

●肩ロースのガーリック豚丼

遠藤シェフとロース肉の低温調理ロースト

【遠藤シェフ】

火を入れないか、入れきるか、悩んだお肉だが、どっちも面白いと思い、低温調理も豚丼も作った。

エコポークは、良くも悪くもクセのない豚で、家庭での料理に向いていると思う。使いやすい豚肉だ。 鬼の宝アスパラが素晴らしく、鬼もろこしも冷凍ものなのに甘さに驚いた。

参考文献

鬼や福ふく (oniyafukufuku.com)

株式会社Eco-Pork

株式会社ユーグレナ | Euglena Co.,Ltd. | 公式企業情報

熟成肉の格之進 (kakunosh.in)

バーベキューで準備するお肉の量!焼肉屋さんが教える目安を写真解説

バーベキューで準備するお肉の量を写真で解説!

夏の楽しみの一つ「バーベキュー」! 大人数でわいわい集まって、青空の下で賑やかに食べるのは気持ちがいいですよね。 「お肉はどれくらい用意しよう?」 少な過ぎて物足りないバーベキューにはしたくないし、多過ぎて食べきれない…なんて事態も避けたい! 買い出しの前に、人数に合わせた食材の量をよく確認しましょう!お肉をしっかり食べたい!その目安量を計算!

バーベキューのメインとなる食材は、やっぱり「お肉」!無駄なく、飽きることなく、楽しく食べきりたいですよね。賢いお買い物の手助けに、お肉の目安量を写真で解説! お肉のプロである焼肉専門店店主のコメント付きです! [監修者_堤さん]大人一人当たりの目安量

バーベキューで用意するお肉の量は、大人一人で300gを目安にしてください。 お肉メインで食べるバーベキューとしての目安量ですが、お好みでウインナーや海鮮、焼きそばなどで満腹具合を調整しましょう!

子供一人当たりの目安量

子供一人当たりの目安量は150g。大人の半分を目安としつつ、年齢や食べる量などの違いで微調整しましょう。

お肉の種類でバランスを見極める!

日常使いしやすいのは単価の低い豚肉や鶏肉ですが、お肉をメインに楽しむバーベキューのときくらいは、奮発して牛肉をたっぷり食べたいですよね。

とはいえ、飽きずに最後までバーベキューを楽しむならバランスが重要!

お肉の種類を複数用意するだけではなく、ウインナーやベーコンなどの加工食品は、お子さんにも食べやすいので便利ですよ。

日常使いしやすいのは単価の低い豚肉や鶏肉ですが、お肉をメインに楽しむバーベキューのときくらいは、奮発して牛肉をたっぷり食べたいですよね。

とはいえ、飽きずに最後までバーベキューを楽しむならバランスが重要!

お肉の種類を複数用意するだけではなく、ウインナーやベーコンなどの加工食品は、お子さんにも食べやすいので便利ですよ。

お肉といえばやっぱり牛肉!

バーベキューで用意するなら、やはりまずは「牛肉」ですよね。 牛肉と言っても部位によって味わいや脂の量などの違いが大きいので、赤身・霜降りに分けて考えてみましょう! 赤身と霜降りのバランスは、「赤身:7/霜降り:3」 豪華な霜降りも、食べ過ぎると重たく感じてきてしまう為、適量を心がけましょう。 特に女性が多い場合は、脂を避ける方が増える傾向のため、「赤身:8/霜降り:2」程度まで霜降りの割合を下げることを検討してもいいでしょう。 お子さんが多い場合、霜降りに該当してくるバラ肉の割合を大きくしてあげると、お肉の単価が下がるので、予算内でお肉を多めに用意できますよ! また、霜降りを先に食べるのがお勧めです。 脂の多い霜降りを後半に食べるのは、「重たい…」と感じる方も。 バーベキューのスタートに、サシの入った綺麗な霜降り肉が登場したら、みんな喜ぶこと間違いなし! 盛り上がりの演出的にも、霜降りを先に出してみてはいかがでしょうか。豚肉、鶏肉とのバランスはどう考える?

牛肉だけではなく、豚肉や鶏肉も一緒に用意すると、予算内でお肉の量を確保できますよ!さらに、味や食感のバリエーションも作れます。 しかし、バーベキューの網を使って炭火で豚肉を焼くのは意外と難しいことをご存知でしょうか。 豚肉は牛肉よりも脂が多い特徴がありますが、その脂が網から落ちると、炭火の場合は煙が出ます。炭火の香りが付いてバーベキューらしい美味しさにはなりますが、特に女性が多い場合は、「服に匂いが付いて嫌だな」と感じるかもしれませんね。 一方、ロースなど赤身の豚肉は、パサつきやすいので焼き加減が難しい。使い慣れない網や炭火だと、なおさら火の入りがわかりにくくて焼き過ぎてしまうようです。 そこで断然お勧めなのが「鶏肉」!

牛肉に対して鶏肉を1〜2割程度、変わり種的に用意しておきましょう。

プリッとしたモモ肉ならしっかり焼いても固くなりにくく、お子さんにも食べやすくて喜ばれます。

ぼんじりや砂肝など、牛肉にはない食感や味わいのものを用意するのも良いですね。

牛肉・豚肉と比べても単価が低いので、お肉をたっぷり用意したい!という場合にもお勧めです!

そこで断然お勧めなのが「鶏肉」!

牛肉に対して鶏肉を1〜2割程度、変わり種的に用意しておきましょう。

プリッとしたモモ肉ならしっかり焼いても固くなりにくく、お子さんにも食べやすくて喜ばれます。

ぼんじりや砂肝など、牛肉にはない食感や味わいのものを用意するのも良いですね。

牛肉・豚肉と比べても単価が低いので、お肉をたっぷり用意したい!という場合にもお勧めです!

お酒も一緒に楽しむなら

バーベキューを楽しむ要素の一つとして、「お酒も重要!」という方も多いと思います。 お酒をたっぷり飲むのであれば、お肉は赤身の方がおすすめ! 外で飲むなら軽めのビールやサワー!というイメージも強いですが、そういったお酒と赤身の相性も抜群ですよ! また、お酒のおつまみとしてお勧めなのが格之進特製「薫格骨ぎわステーキ」 薫格骨ぎわステーキ(150g×1枚) | ハンバーグの通販 | 門崎熟成肉の専門店 格之進オンラインストア (kakunosh.in)

[焼肉CTA]

牛の骨盤に付いているお肉で、適度に歯応えもあり、骨から旨味を吸っているので風味の濃いお肉です。

一頭から取れる量の少ない希少部位のステーキに、格之進の独自技術で燻製の香りを付けています。

薫格骨ぎわステーキ(150g×1枚) | ハンバーグの通販 | 門崎熟成肉の専門店 格之進オンラインストア (kakunosh.in)

[焼肉CTA]

牛の骨盤に付いているお肉で、適度に歯応えもあり、骨から旨味を吸っているので風味の濃いお肉です。

一頭から取れる量の少ない希少部位のステーキに、格之進の独自技術で燻製の香りを付けています。

タレにもこだわってお肉のおいしさを底上げ!

お肉を楽しむなら、「タレ」の存在が必要不可欠! 甘口や辛口、刻み玉ねぎや大根おろしが入った具だくさんタイプ、有名焼肉店が出しているものなど… タレにもいろいろあって、何を選ぶか悩みますね。 実は格之進でも、他とは一線を画すタレを出しています! それが「牛醤(ぎゅうしょう)」! 黒毛和牛を熟成させた後、3種類の麹の力を使ってお肉を液体化させています…!

お肉のおいしさをぎゅっと凝縮させた、まさに旨味の結晶なんです。

スーパーで買った何気ないお肉でも、「牛醤」を垂らすと旨味をブーストしてくれます!

ただし!

他のタレも用意している場合、「牛醤」を先に使ってください。

一般的なお肉のたれにはにんにくや砂糖など、調味料が入っており、口の中がタレの味になってしまいます。

黒毛和牛を熟成させた後、3種類の麹の力を使ってお肉を液体化させています…!

お肉のおいしさをぎゅっと凝縮させた、まさに旨味の結晶なんです。

スーパーで買った何気ないお肉でも、「牛醤」を垂らすと旨味をブーストしてくれます!

ただし!

他のタレも用意している場合、「牛醤」を先に使ってください。

一般的なお肉のたれにはにんにくや砂糖など、調味料が入っており、口の中がタレの味になってしまいます。

バーベキューのお肉の量モデルケース3選!

1,ファミリー

男性1人 女性1人 中学生1人 小学生1人 の場合 300g×3名分 150g×1名分 =1,050g 食べ盛りの中学生なら大人の量で計算しても大丈夫そうですが、お子さんに合わせて調整してください。 また、ウインナーや鶏肉など、お子さんが食べやすいものの割合を大きく取ることもファミリーは検討した方が良さそうです。2,サークル

男性20人 女性20人 の場合 300g×40名分 =12,000g(12kg) 女性が半数を占めるので霜降りを減らしてヘルシーな赤身メインでいかがでしょうか。 また、お酒をたくさん飲むことが想定されるので、焼きそばなどお腹に溜まる炭水化物系をしっかり用意しておくとコスパ良くお買い物ができますよ! 会社のバーベキューで幹事を任された方の参考にもしてください。3,友人同士

男性3人 女性3人 の場合 300g×6名分 =1,800g(1.8kg) 身近な友人同士でバーベキューに行くなら、それぞれの好みもなんとなく把握できているはず。 女性に配慮して霜降りを減らす、と決めつけ過ぎず、一人一人の好みに寄り添ってお肉を用意できると綺麗に食べきれそうです。 簡単なアンケートを取っても良いですね。 大人の友人同士でちょっとリッチなバーベキューにするなら、熟成肉を用意するのはいかがですか? スーパーで買うお肉とはワンランクもツーランクも上の、風味豊かなお肉で違いを実感できますよ!

近いパターンでイメージをもっと明確に!

バーベキューは買い出しからすでに始まっています! 一番近いモデルケースを参考に、予算を元にバーベキューのお肉の準備を始めてみましょう。 楽しい夏の思い出の1ページになること間違いなしですよ! [焼肉CTA]お肉の勉強会 – ランイチ編 –

門崎では、社員一人一人がお肉の知識を身につけお肉に詳しくなるために、月に1度、部位別の解体方法やカット方法による見た目や食感、味の違いを学ぶ研修が開催されています。 その名も「お肉の勉強会」。 このコラムでは、研修での学びをご紹介します! ぜひ皆さんも部位別の特徴を知って、お好きな部位を見つけてみてくださいね。 勉強会コラム、5回目のテーマは「ランイチ」です。 研修は東京と岩手の2ヶ所で同時に行われています。 今回の東京の研修担当は、「熟成焼肉 格之進TOKYO」の堤祐紀店長、 岩手は、「ハンバーグおじさん」こと松橋孝幸さんです!門崎のお肉に対する熱い想い

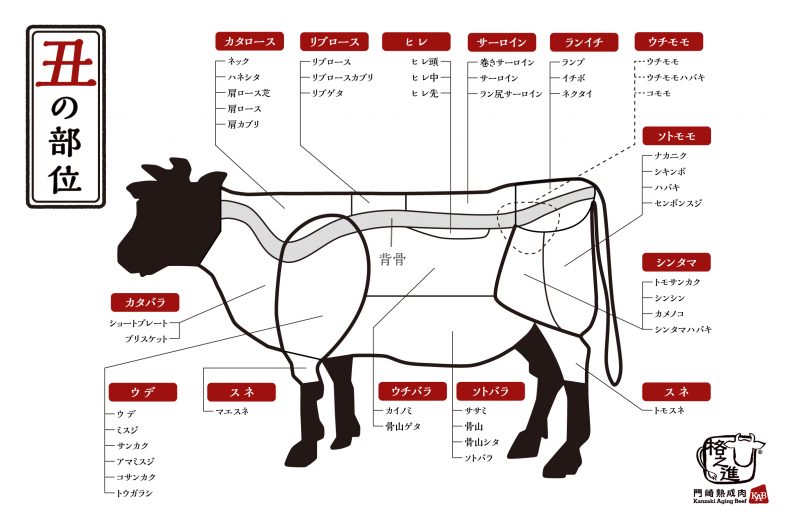

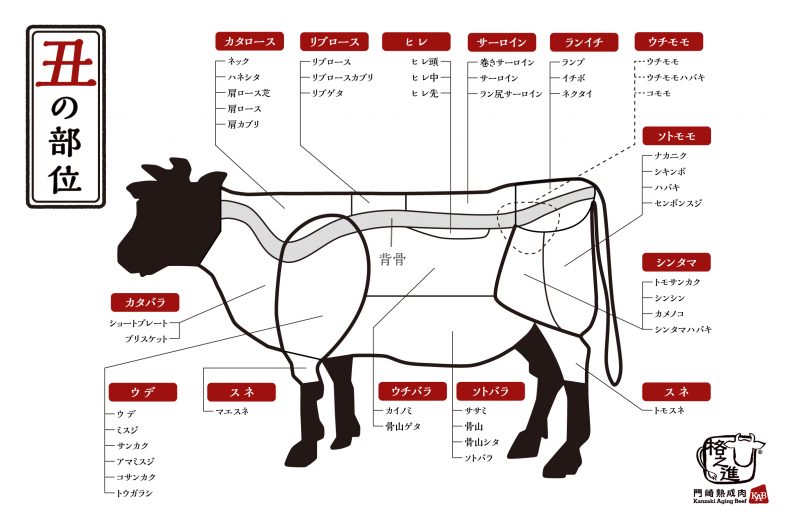

門崎は、「熟成肉」「薫格肉」「希少部位」などお肉に付加価値をつけ、熟成肉をさらに美味しく食べていただくために「塊焼き」という格之進独自の調理法を生み出しました。 このようにお肉のイノベーションを引き起こすことでお肉のさまざまな可能性を引き出し、お肉の価値をお客様に提供しています。 そんな門崎では、和牛の持つ繊細な味の違いを引き出すために、部位を82の分け方で考えています。 そのため、他ではなかなか味わうことのできない希少部位もご提案することができています。 それでは、今回の研修で学んだ「ランイチ」についてお伝えします。

それでは、今回の研修で学んだ「ランイチ」についてお伝えします。

ランイチとは?

あまりお肉に詳しくない方だと、「ランイチ」は聞いたことがないのではないでしょうか? ランイチは、モモの中のお尻にあたる赤身肉。「ランプ」と「イチボ」という一般的にステーキとして使われる部位が集まったモモ肉です。 サーロインとソトモモに繋がっています。 特徴は2つ! ・牛の赤身肉の中でも特に柔らかくて脂肪が少ない ・黒毛和牛の中でも鉄分が一番多い これらの特徴からフレンチやイタリアンでも好まれ、様々な料理に使用されます。 どの部位を食べようか困った時は、ランイチを選ぶと良さそうです笑ランイチが5部位に解体されるまでのステップ

1,牛のお尻にある「ネクタイ」の解体

骨盤側についていて、牛一頭から約400gしか取ることができない超希少部位です。

膜に覆われてくっついているので、丁寧に包丁を入れて切り取ります。

すると本物のネクタイのような形になります!

↓堤さんがネクタイを説明している様子です笑

1,牛のお尻にある「ネクタイ」の解体

骨盤側についていて、牛一頭から約400gしか取ることができない超希少部位です。

膜に覆われてくっついているので、丁寧に包丁を入れて切り取ります。

すると本物のネクタイのような形になります!

↓堤さんがネクタイを説明している様子です笑

2,「ランプ」と「イチボ」の切り分け

サーロインにつながるランプ、ソトモモにつながるイチボ。

イチボの上にランプがくっついています。

境目に少し包丁を入れながら、手でさくことで分けることができます。

2,「ランプ」と「イチボ」の切り分け

サーロインにつながるランプ、ソトモモにつながるイチボ。

イチボの上にランプがくっついています。

境目に少し包丁を入れながら、手でさくことで分けることができます。

3,ランプの一部でとても柔らかい「ランボソ」の解体

先ほど分けたランプには真ん中に細いスジが縦に入っており、そのスジで切り分けると「ランボソ」。細長い棒状になります。

↓切り分けた右側がランボソです。

3,ランプの一部でとても柔らかい「ランボソ」の解体

先ほど分けたランプには真ん中に細いスジが縦に入っており、そのスジで切り分けると「ランボソ」。細長い棒状になります。

↓切り分けた右側がランボソです。

以上でランイチを4部位に解体できました。

残ったランプには真ん中にT字のスジが入っています。

しかし、切り取らなくても食感ではあまり気にならないため、切り離さずそのままカットします。

以上でランイチを4部位に解体できました。

残ったランプには真ん中にT字のスジが入っています。

しかし、切り取らなくても食感ではあまり気にならないため、切り離さずそのままカットします。

最後にスジと表面の脂を切り落とし、食べる用にカットします。

最後にスジと表面の脂を切り落とし、食べる用にカットします。

今回のお肉は、通常より熟成がされていたため、チーズのような香りが濃くて勉強会中はずっと独特な香りがしていました!

今回のお肉は、通常より熟成がされていたため、チーズのような香りが濃くて勉強会中はずっと独特な香りがしていました!

食べ比べしてみよう!

今回は、先ほど紹介した解体方法から 1,ネクタイ 2,ランプ 3,イチボ 4,ランボソ +スジ の5種を食べ比べしてみました!1,超希少部位!「ネクタイ」

ネクタイの形に似ていることから名付けられた部位。 牛一頭から約400gしか取ることができないため、超希少部位です!

上質な赤身!でした。肉質や味わいなど赤身の旨みが詰まっていました。

繊維がきめ細かいため、赤身でも柔らかいのが特徴。

肉職人からすると、ネクタイの特徴は「良い意味でねっとりしている」だそうです。

2,上質な肉質と柔らかい食感が特徴的な「ランプ」

サーロインにつながる赤身肉。

この部位は英語でランプと呼ぶことから、日本でもランプと呼ばれています。

関西では「ラム」と呼ばれるみたい。

上質な赤身!でした。肉質や味わいなど赤身の旨みが詰まっていました。

繊維がきめ細かいため、赤身でも柔らかいのが特徴。

肉職人からすると、ネクタイの特徴は「良い意味でねっとりしている」だそうです。

2,上質な肉質と柔らかい食感が特徴的な「ランプ」

サーロインにつながる赤身肉。

この部位は英語でランプと呼ぶことから、日本でもランプと呼ばれています。

関西では「ラム」と呼ばれるみたい。

噛んだ瞬間に脂感満載の肉汁を感じました!

お肉の味がとても強くて、噛めば噛むほど肉肉しさが強くなりました。

うっすらサシが入っているため、優しい甘みも感じられます。

噛んだ瞬間に脂感満載の肉汁を感じました!

お肉の味がとても強くて、噛めば噛むほど肉肉しさが強くなりました。

うっすらサシが入っているため、優しい甘みも感じられます。

3,牛のお尻のえくぼ周辺「イチボ」

お尻の先にあり、柔らかくて程よいサシが入っているため、ステーキに使用されることが多い部位。 名前の由来は、坐骨を意味する「aitch bone(エイチボーン)」で、なまってイチボになったそうです。 まずは、先端の柔らかい部分を焼肉で。

先ほどまでと違った、上質な霜降り感!

柔らかっ!!!と思わずびっくりしてしまうほど、歯がいらないくらいの食感で、

口に入れた瞬間溶けてしまうようでした。

脂の旨味を強く感じるため、霜降り好きには最高の部位です。

ここは、「先三寸(さきさんずん)」と呼ばれる、サシの多い希少部位だそうです!

次に、硬めの方を焼肉で。

先ほどまでと違った、上質な霜降り感!

柔らかっ!!!と思わずびっくりしてしまうほど、歯がいらないくらいの食感で、

口に入れた瞬間溶けてしまうようでした。

脂の旨味を強く感じるため、霜降り好きには最高の部位です。

ここは、「先三寸(さきさんずん)」と呼ばれる、サシの多い希少部位だそうです!

次に、硬めの方を焼肉で。

焼いている時の匂いがBBQのような肉焼いてるな〜という感じ。

肉食べてる!とワイルドな味わいが特徴的でした。

最初は霜降りのような脂感を感じましたが、噛んでいくうちに肉肉しい赤身感へ変化します。

さっきの柔らかい部分と同じ部位とは思えないくらいの違いがありました!

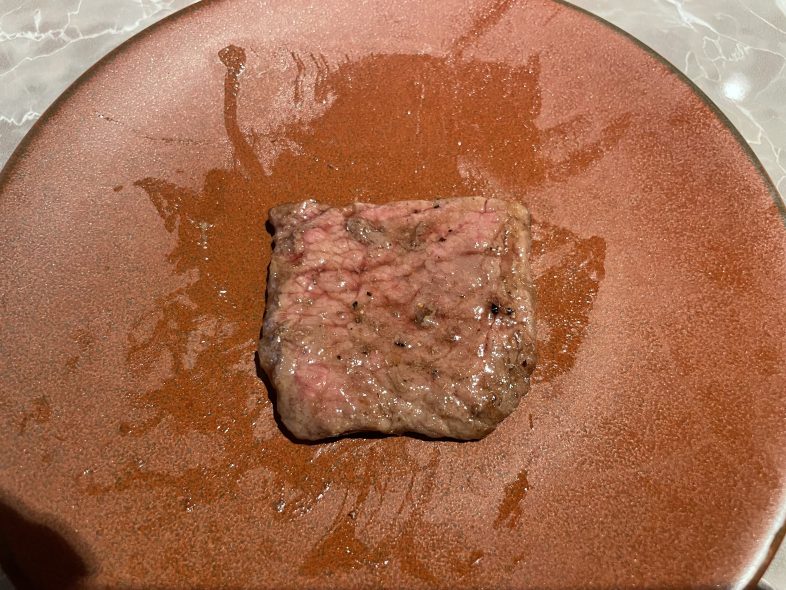

さらに、硬めの部分を塊焼きでいただきます。

焼いている時の匂いがBBQのような肉焼いてるな〜という感じ。

肉食べてる!とワイルドな味わいが特徴的でした。

最初は霜降りのような脂感を感じましたが、噛んでいくうちに肉肉しい赤身感へ変化します。

さっきの柔らかい部分と同じ部位とは思えないくらいの違いがありました!

さらに、硬めの部分を塊焼きでいただきます。

長期熟成されたお肉のスモーキーさが、匂いや風味から感じられました。

肉汁に旨味が凝縮されていて、肉の味が強かったです。

今回で一番、肉の旨味を強く感じました。

4,赤身と霜降りのいいとこ取り「ランボソ」

ランプの中で、一番柔らかい赤身肉。ヒレ肉に似ている部位です。

ラムシン・ラムヒレと呼ばれることもあるそうです。

縦の細長い形をしているので、両端で特徴が異なってきます。

↓下の段が柔らかい方、上の段が硬い方

長期熟成されたお肉のスモーキーさが、匂いや風味から感じられました。

肉汁に旨味が凝縮されていて、肉の味が強かったです。

今回で一番、肉の旨味を強く感じました。

4,赤身と霜降りのいいとこ取り「ランボソ」

ランプの中で、一番柔らかい赤身肉。ヒレ肉に似ている部位です。

ラムシン・ラムヒレと呼ばれることもあるそうです。

縦の細長い形をしているので、両端で特徴が異なってきます。

↓下の段が柔らかい方、上の段が硬い方

まずは、柔らかい方。

まずは、柔らかい方。

見た目のぷりぷり感がすごいですよね!

水分がたっぷりで、歯切れがとても良くて柔らかかったです。

個人的には肉汁というよりは水分を感じました。それくらいみずみずしかったです。

次に、硬めの方。

見た目のぷりぷり感がすごいですよね!

水分がたっぷりで、歯切れがとても良くて柔らかかったです。

個人的には肉汁というよりは水分を感じました。それくらいみずみずしかったです。

次に、硬めの方。

先ほどよりも歯応えはありますが、硬いとまではいかないレベル。

見た目からも、ぎゅっとしまっているのがわかりますね。

先ほどよりも赤身感が増したのと、脂を感じました。

先ほどよりも歯応えはありますが、硬いとまではいかないレベル。

見た目からも、ぎゅっとしまっているのがわかりますね。

先ほどよりも赤身感が増したのと、脂を感じました。

5,ザ コリコリ!旨味も感じるスジ

今回もお店では提供されていないスジも試食します! (毎回の勉強会で各部位のスジを食べてきて、恒例になってきました笑) どこの部位についているスジなのかによって、味わいや硬さは異なってきます。

私はより固くて、歯が入らない!というくらいのスジが大好きです笑

今回試食したスジは、食感がやげん軟骨に近く、噛み切れるレベルでした。

無味に近くて、お肉のスジっぽさはなかったです。

意外とスジにもそれぞれ特徴があることを学びました笑

今回はお肉を焼く際、肉おじさん考案のより美味しく食べれる「プール焼き理論」を社員皆で挑戦してみました!

どこの部位についているスジなのかによって、味わいや硬さは異なってきます。

私はより固くて、歯が入らない!というくらいのスジが大好きです笑

今回試食したスジは、食感がやげん軟骨に近く、噛み切れるレベルでした。

無味に近くて、お肉のスジっぽさはなかったです。

意外とスジにもそれぞれ特徴があることを学びました笑

今回はお肉を焼く際、肉おじさん考案のより美味しく食べれる「プール焼き理論」を社員皆で挑戦してみました!

プール焼き理論については、こちらをご覧ください!

簡単にいうと、プールの表面張力のように肉汁が浮かび、上はジューシー・裏側はカリッとなる焼き方です。

プール焼き理論については、こちらをご覧ください!

簡単にいうと、プールの表面張力のように肉汁が浮かび、上はジューシー・裏側はカリッとなる焼き方です。

ご自宅や店舗で部位別のお肉を味わおう

このようにうでだけでも、解体方法やカットの違いによって、見た目や味・食感に変化があること、また部位の中でも骨側か外側かで全く異なっていることを学びました。 門崎では焼肉やステーキなど、調理方法によって最適なカット方法にすることで、皆様により美味しいお肉を提供しています! 今回研修で食べ比べたランプやイチボは、格之進オンラインストアで購入することができます! ぜひチェックしてみてくださいね。 部位別商品をチェック 実際にお店でお肉を食べたい!という方は、 ぜひ今回の研修担当の堤店長がいる「熟成焼肉 格之進TOKYO」へお越しください! 熟成焼肉 格之進TOKYOの情報をチェック みなさんも、希少部位が集まったランイチを食べ比べしてみませんか?「肉おじさん52年の人生初!〜ミルキングショートホーンを食べる会〜」〜磯沼正徳氏の牛にかける夢の実現〜

2024年5月20日

@格之進F

肉肉学会理事会

全日本・食学会肉料理部会分科会

第71回肉肉学会のテーマは、『肉おじさん52年の人生初!!ミルキングショートホーンを食べる会〜磯沼正徳氏の牛にかける夢の実現!』です。

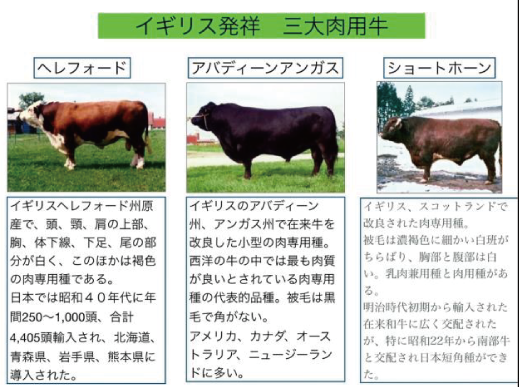

肉肉学会では、過去に様々な牛の品種を取り上げてきました。乳用種では、ホルスタイン、ジャージー、ブラウンスイス、ガンジー、エアシャーをいただいてきましたが、ついに、ミルキングショートホーンの登場です。

ミルキングショートホーンは、イギリスで造られたショートホーンから枝分かれした搾乳用の品種です。

牛への愛に溢れる磯沼さん

「全日本・食学会」の

「88ビーフ」で磯沼さんと

協力した高岡顧問の挨拶

高岡努さんの「あぶらのじかん」

イギリスのほか、欧州各国、米国でも飼養されていますが、我が国では「日本短角種」の改良に利用されたものの、乳牛としてはレアな存在です。そんなミルキングショートホーンに出会えたのは「7つの品種を飼う日本で唯一の酪農家」磯沼ミルクファームさんのおかげです。

磯沼さんが、ミルキングショートホーンの最初の受精卵をホルスタインを借り腹にして生産し、育て上げたのが「ミルキー」ちゃん。3産しましたが、どうしても受胎できなくなり、経産牛肥育として半年ほど飼い直し、78ヶ月齢で出荷されました。

磯沼さんの話は次のようなものです。

「酪農を始めた時に、生乳の生産調整にあたり、自由に搾れない、乳価も上がらないという苦境だった。

また、牧場がある地域は多くの東京都内の牧場同様、市街化区域にあり、農業を続けることも難しい環境で、「追い出される」政策が取られていた。

そんな状況の時に、農業研修をオーストラリアで行う機会があった。豪州の酪農を初めて経験したが、ヨーロッパからの移民の国なので、故郷から持ってきた様々な乳牛品種を飼っており、農業フェアなどで自慢し合うお国柄。ホルスタインしか知らない自分には刺激的だった。

日本に帰っても、当時の酪農は、乳業の生産部門のようで、自分の経営を裁量する余地がない。このため、自らの乳製品を製造しようと、ヨーグルトに合うジャージーを導入してヨーグルト製造を始めた。

次いで、タンパク質の多いブラウンスイスでチーズを製造するなど、製造に見合った品種を導入した。

いつか7品種を飼う牧場にすると言ってきたので、それを実現するため国内の他の牧場からガンジー購入するなど頑張ったが、国内では手に入らないエアシャー、ミルキングショートホーン、モンペリアルドを海外からの受精卵輸入で確保し、7品種を実現した。

今日はミルキングショートホーンを食べてもらうが、自分は、生乳生産を終えた牛も肉牛として食べることで命を全うさせてあげたいと思うし、自分の体にいただきたいと思う。そういう意味で「牛恩」を感じながら日々、牛を育てている。実はミルキングショートホーンを食べるのは自分も初めてなので楽しみにしている。」

今日のミルキングショートホーンは、78ヶ月齢の経産牛(3産)。干し草を自由採食、肥育用配合飼料の他、野菜工場から毎日引き取るキャベツの外皮、パイナップル外皮、メロン皮などエコフィードも給与し、ゆったり育てられたそうです。

原田理事長からは、ミルキングショートホーンの世界的な位置づけや日本短角種の改良に用いられた歴史、本種も含めた多様な牛の生産利用の在り方などのプレゼンがありました。

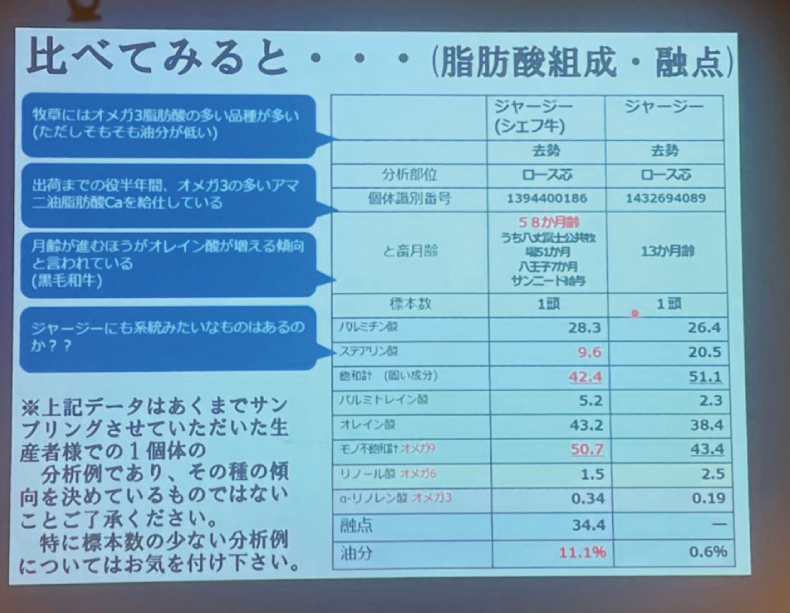

また、太陽油脂株式会社の高橋努さん(脂兄弟)から、過去の磯沼ミルクファーム産のジャージーを例に、脂肪酸組成や融点の測定結果について報告いただきました。

高橋努さんのプレゼン資料

本日のメニュー

〇サーロインステーキ フレッシュパイナップル添え

〇ハツのソテー MIXグリーンサラダ

かあさん牛のおくりものジャージー飲むヨーグルトドレッシング

〇ランプのローストビーフ

〇イチボのグリルとすね肉のハナバーグ

〇ミルキングショートホーンのホエー煮込みのパスタ

粗挽きマッシュポテトとラクレットチーズ

〇かあさん牛のおくりものジャージーヨーグルトのクレームダンジュ

遠藤シェフとサーロイン

イチボ

参考文献

お肉の勉強会 – うで編 –

門崎では、社員一人一人がお肉の知識を身につけお肉に詳しくなるために、月に1度、部位別の解体方法やカット方法による見た目や食感、味の違いを学ぶ研修が開催されています。 その名も「お肉の勉強会」。 このコラムでは、研修での学びをご紹介します! ぜひ皆さんも部位別の特徴を知って、お好きな部位を見つけてみてくださいね。 今回のテーマは「うで」です。 研修は東京と岩手の2ヶ所で同時に行われています。 今回の東京の研修担当は、「熟成焼肉 格之進TOKYO」の堤祐紀店長、 岩手は、「ハンバーグおじさん」こと松橋孝幸さんです!門崎のお肉に対する熱い想い

門崎は、「熟成肉」「薫格肉」「希少部位」などお肉に付加価値をつけ、熟成肉をさらに美味しく食べていただくために「塊焼き」という格之進独自の調理法を生み出しました。 このようにお肉のイノベーションを引き起こすことでお肉のさまざまな可能性を引き出し、お肉の価値をお客様に提供しています。 そんな門崎では、和牛の持つ繊細な味の違いを引き出すために、部位を82の分け方で考えています。 そのため、他ではなかなか味わうことのできない希少部位もご提案することができています。 それでは、今回の研修で学んだ「うで」についてお伝えします。

それでは、今回の研修で学んだ「うで」についてお伝えします。

うでの特徴とは?

よく動かす部分なので、お肉が引き締まっていて全体的に赤身の強い部位です。 しっかりした歯ごたえがありますが、あっさりしていて万人受けする部位になっています。 「うで」と名付けられていますが、該当するのは肩甲骨の部分のみ。実際の牛の前脚・後脚は「スネ」として扱われるみたい。 スジや膜が入り組み、解体するのが難しく、職人泣かせの部位となっています。うでが5部位に解体されるまでのステップ

1,一頭から1kgもとることができない「あまみすじ」の解体

肩甲骨の内側で、平たい板のようにくっついているのが「あまみすじ」。

膜で覆われており、膜に沿って包丁を入れることで綺麗に切り分けることができます。

2,前脚のスネに近い「こさんかく」の解体

細くなっている側の端に三角の形をしてくっついているのが「こさんかく」。

切り進めていくと、下が凹んでおり、違う部位が入り組んでいるので注意をしながら包丁を入れます。

2,前脚のスネに近い「こさんかく」の解体

細くなっている側の端に三角の形をしてくっついているのが「こさんかく」。

切り進めていくと、下が凹んでおり、違う部位が入り組んでいるので注意をしながら包丁を入れます。

3,うでの中にある「うで」の解体

2で外した反対側の端からくっついているのが「うで」。

皮の下なので側面は脂が多いです。人間でいう皮下脂肪?!

3,うでの中にある「うで」の解体

2で外した反対側の端からくっついているのが「うで」。

皮の下なので側面は脂が多いです。人間でいう皮下脂肪?!

4,「さんかく」と「みすじ」の解体

最後に残った2部位。

みすじはアーチ状になっているので、切り分けにくい部位です。包丁をアーチ状に入れていき、丁寧に分けます。

↓手前が「さんかく」、奥が「みすじ」

4,「さんかく」と「みすじ」の解体

最後に残った2部位。

みすじはアーチ状になっているので、切り分けにくい部位です。包丁をアーチ状に入れていき、丁寧に分けます。

↓手前が「さんかく」、奥が「みすじ」

以上でうでを5部位に解体できました。

さんかくやみすじを半分に切ると、真ん中に太いスジが通っています。

↓写真からでも伝わってきますよね!(右:さんかく、左:みすじ)

以上でうでを5部位に解体できました。

さんかくやみすじを半分に切ると、真ん中に太いスジが通っています。

↓写真からでも伝わってきますよね!(右:さんかく、左:みすじ)

最後に解体できた部位に合わせて、スジや膜を切り分けます。

↓切り分けた膜。ツルツルした布のようですね!

最後に解体できた部位に合わせて、スジや膜を切り分けます。

↓切り分けた膜。ツルツルした布のようですね!

また、表面に脂が多いため切り落とし、食べる用にカットします。

また、表面に脂が多いため切り落とし、食べる用にカットします。

食べ比べしてみよう!

今回の芯たまでは、先ほど紹介した解体方法から

今回は、先ほど紹介した解体方法から

1,あまみすじ

2,こさんかく

3,うで

4,さんかく

5,みすじ

+スジ

の6種を全て焼肉で、食べ比べしてみました!

今回の芯たまでは、先ほど紹介した解体方法から

今回は、先ほど紹介した解体方法から

1,あまみすじ

2,こさんかく

3,うで

4,さんかく

5,みすじ

+スジ

の6種を全て焼肉で、食べ比べしてみました!

1,うでの中でも希少部位であり霜降りの「あまみすじ」

甘みがあるからあまみすじ…? 地方では「うわみすじ」と呼んだり、羽子板の形に似ていることから「羽子板」とも呼ぶことがあり、いろいろな呼び名が付けられています。 一口噛んだ瞬間の脂がすごい!肉汁の中の脂感が凄くて、霜降り好きにはたまらないです。しかし、食感は硬めなので、噛みすすめていくと肉肉しさを感じる面白さがあります。

一口噛んだ瞬間の脂がすごい!肉汁の中の脂感が凄くて、霜降り好きにはたまらないです。しかし、食感は硬めなので、噛みすすめていくと肉肉しさを感じる面白さがあります。

2,赤身の中の赤身!「こさんかく」

関東では「こさんかく」や「肩さんかく」と呼びますが、関西では栗の形に似ていることから「クリ」と呼ぶそうです。 前脚のスネに近い部位のため、硬くて赤身感がとても強くなっており、薄切りの焼肉で一番美味しく食べることができます。 見た目から、お肉の引き締まってる感じが伝わりますかね?

食感もとてもぎゅっとしていて、噛みごたえがありました!噛んでいくうちに旨味が感じられます。しかし、味がとてもさっぱりしているため、非常に食べやすい部位でした。

見た目から、お肉の引き締まってる感じが伝わりますかね?

食感もとてもぎゅっとしていて、噛みごたえがありました!噛んでいくうちに旨味が感じられます。しかし、味がとてもさっぱりしているため、非常に食べやすい部位でした。

3,さまざまな個性を持った「うで」

一般的には「こさんかく」と呼びますが、格之進では「うで」と分けて呼んでいます。ウデの中のウデです笑 全体的にサシが多めなのですが、食感は硬めと特徴的で、うでの中でも食感や味の違いがある個性の強い部位になっています。 量販店などでは、バラさずに薄切りにしてすき焼き用や焼肉用にすることが多いようです。 今回は、内側部分と先端部分の食べ比べをしました! まずは、内側部分。 お肉の良い部分がぎゅっとつまっているような美味しい部位でした。

赤身らしい食感、程よいサシ感、肉汁の多さ。

あっさりしていますが、肉の臭みなどもないので、どの年代にも愛される最強部位。

個人的には、美味しさNo. 1でした。

次に、先端部分。

お肉の良い部分がぎゅっとつまっているような美味しい部位でした。

赤身らしい食感、程よいサシ感、肉汁の多さ。

あっさりしていますが、肉の臭みなどもないので、どの年代にも愛される最強部位。

個人的には、美味しさNo. 1でした。

次に、先端部分。

先ほどよりも、より脂が多くて柔らかそうな見た目ですよね。

食べてみても、脂を強く感じました。

霜降りが好きな方や、少量で満足感を感じたい方にはおすすめ。

普段は「カルビ」として提供されることが多いです。

先ほどよりも、より脂が多くて柔らかそうな見た目ですよね。

食べてみても、脂を強く感じました。

霜降りが好きな方や、少量で満足感を感じたい方にはおすすめ。

普段は「カルビ」として提供されることが多いです。

4,二面性を隠し持っている?「さんかく」

断面がさんかくになることから名付けられた「さんかく」。 うでの中で一番硬く、赤身の力強い味わいと程よい水分が特徴。 真ん中の筋を境目に、硬い部分と柔らかい部分の二つの特徴が存在しています。 そのため、2種類を食べ比べしました! まずは、比較的硬い部分。 見た目がまず硬そうですよね。

ジャーキーのようなずっと噛んでいたくなるような肉質でした。

今回は、薄切りにして食べやすいようにカットしていますが、1.5倍厚くすると結構硬くなり、食べにくさを感じるようです。

しかし、噛みごたえがあり、水分がしっかりしているので、個人的には好みの部位でした。

次に柔らかい部分。

見た目がまず硬そうですよね。

ジャーキーのようなずっと噛んでいたくなるような肉質でした。

今回は、薄切りにして食べやすいようにカットしていますが、1.5倍厚くすると結構硬くなり、食べにくさを感じるようです。

しかし、噛みごたえがあり、水分がしっかりしているので、個人的には好みの部位でした。

次に柔らかい部分。

見た目が全然違いますよね!同じ部位とは思えないほど、、。

見た目はぎゅっと詰まっていそうな感じですが、食べてみると想像以上の柔らかさと、脂感でした。噛めば噛むほど脂っぽさを感じます。ぷりぷりしていて、とにかく柔らかい!

部位の中でもこんなにも異なるのかと、驚きと学びがありました。

見た目が全然違いますよね!同じ部位とは思えないほど、、。

見た目はぎゅっと詰まっていそうな感じですが、食べてみると想像以上の柔らかさと、脂感でした。噛めば噛むほど脂っぽさを感じます。ぷりぷりしていて、とにかく柔らかい!

部位の中でもこんなにも異なるのかと、驚きと学びがありました。

5,牛肉の最高部位のひとつ「みすじ」

柔らかくてサシが綺麗に入っている部位のため、ステーキなどいろいろな食べ方ができる希少部位です。 しかし、その希少部位はみすじの中の三分の一程度のみ。肩甲骨側になると、スジが太く入り、硬くなっています。 今回は、その違いを学ぶため、筋の多い部分と、希少部位の部分を食べ比べします! まずは、硬い部分。 お肉の真ん中に太い半透明のスジがあるのがわかりますか?

火加減によってスジの色と食感が変わってきます。じっくり火を通すとスジが透明になり、柔らかくなってきます。

結構太めのしっかりしたスジのためコリコリ感が残りますが、食べにくさは全然感じませんでした。普通に美味しい。

次に、希少部位の柔らかい部分。

お肉の真ん中に太い半透明のスジがあるのがわかりますか?

火加減によってスジの色と食感が変わってきます。じっくり火を通すとスジが透明になり、柔らかくなってきます。

結構太めのしっかりしたスジのためコリコリ感が残りますが、食べにくさは全然感じませんでした。普通に美味しい。

次に、希少部位の柔らかい部分。

あまみすじより硬めの肉質。

プリンプリンの柔らかい食感と甘い脂が特徴で、少しでも満足できる希少部位でした。

社員は皆「柔らかい!」と目を見開き、感動していました笑

あまみすじより硬めの肉質。

プリンプリンの柔らかい食感と甘い脂が特徴で、少しでも満足できる希少部位でした。

社員は皆「柔らかい!」と目を見開き、感動していました笑

6,全く歯が入らないが、つまみに最高なスジ

今回もお店では提供されていない、スジも試食してみます! (毎回の勉強会で各部位のスジを食べてきて、恒例になってきました笑) これは食べられる部分なのか、、?というくらい先ほどまでと全然違う見た目ですよね。

歯が入らないほど、硬くコリコリしているスジでした。全く歯が入っていかなくて、一口噛むのに3分くらいかかりました笑

普段お店では提供していませんが、美味しい!お酒のあてとして最高!ハイボール飲みたい!との声がありました。

(ハッピーアワーで提供するのもありかも?)

これは食べられる部分なのか、、?というくらい先ほどまでと全然違う見た目ですよね。

歯が入らないほど、硬くコリコリしているスジでした。全く歯が入っていかなくて、一口噛むのに3分くらいかかりました笑

普段お店では提供していませんが、美味しい!お酒のあてとして最高!ハイボール飲みたい!との声がありました。

(ハッピーアワーで提供するのもありかも?)

鈴木敏文さん

鈴木敏文さん 高岡顧問の挨拶

高岡顧問の挨拶 肉おじさんからのお土産

肉おじさんからのお土産 坂上隆社長のプレゼン

坂上隆社長のプレゼン 中川部長のプレゼン

中川部長のプレゼン 高岡顧問の挨拶

高岡顧問の挨拶