日本一の家畜人工受精師と肥育農家とすき焼き屋さんが奏でる和牛の世界

2025年9月17日

@格之進F

肉肉学会理事会

全日本・食学会肉料理部会分科会

【第87回肉肉学会/日本一の家畜人工授精師と肥育農家とすき焼き屋さんが手掛ける和牛の世界!!」】

すごい組み合わせですね!

「日本一の家畜人工受精師」とは島根県津和野町の農事組合法人京村牧場代表理事の京村耕平さん。

京村さんは「第50回家畜人工授精優良技術発表全国大会」で最高位の西川賞を受賞。

「日本一の肥育農家」は、島根県益田市の株式会社松永牧場取締役松永拓磨さん。

松永牧場は、全国肉用牛枝肉共励会「2015」「2020」「2022」「2023」4度の日本一に輝く肥育農家。

そして日本一のすき焼き屋さんと言えばご存じ「株式会社人形町今半」です。

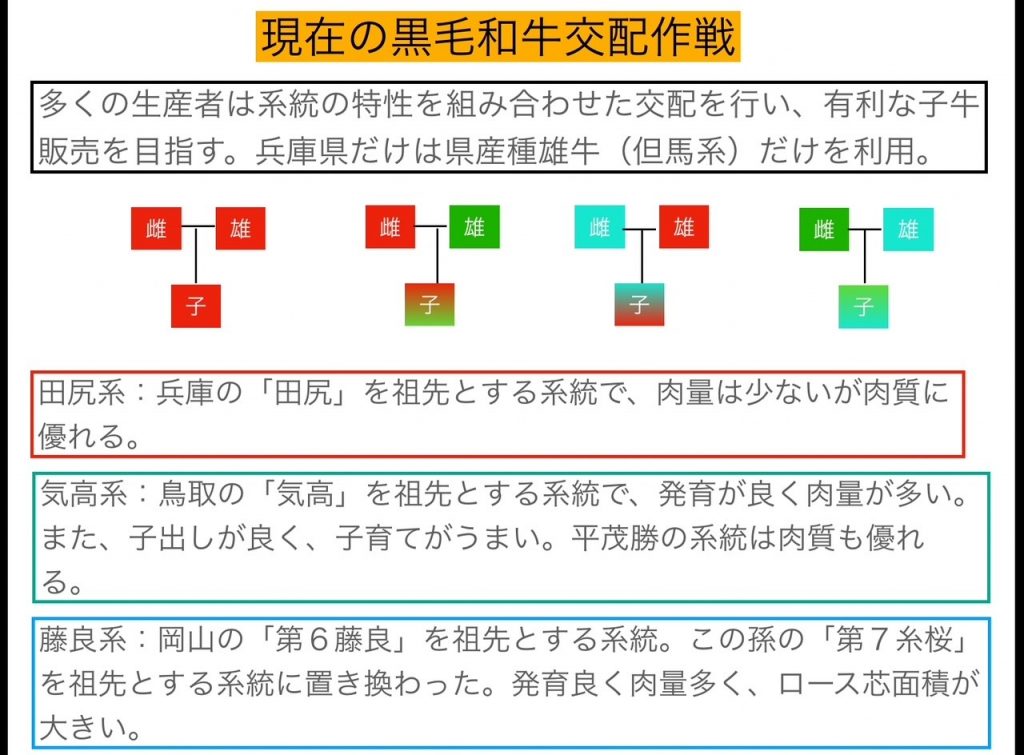

京村牧場では黒毛和種の繁殖を主に黒×ジャージーの交雑種(ジャー黒)の肥育、地域の経産牛を集めた経産肥育に取り組んでおり、和牛繁殖では様々な血統の組み合わせを試みています。

今回の牛肉は「美津福‐美津照‐安福久」という但馬系の血統が色濃い組み合わせの雌牛。

特に「美津福」号は家畜改良事業団が作出し、当時日本を席巻した但馬系の名牛で使用した精液は平成5年製造。とはいえ、改良が進んだ現在の種雄牛からみれば、総体的な「能力」では見劣りがする牛かも知れません(誰も試みない交配といえます)。しかし現在の黒毛和牛から失われたと言われる「肉の美味しさ」が発見できるかも知れません。

そしてその特殊な血統交配の黒毛和牛を素牛として購入し肥育した松永さん、そのまた肥育牛を購入した人形町今半さん。黒毛和牛にまつわる「繁殖」「肥育」「商品」の連携から日本の和牛文化を学ぶ回となりました。

冒頭、今回の牛を仕入れるために神戸市場まで行っていただいた人形町今半の久田さんから。「千葉さんから購入するように頼まれて神戸に行ったけど、人形町今半が購入するに値する牛なのか、現物を見るまでは分からない。実際に見てみると、この牛は脂の色と香り、粘りなどあるし、肉の色がしっかりついているので今半として仕入れることに問題はなかった。すき焼きに合うと思う」とのお話。

●京村耕平さんのプレゼン

千葉さんと全日本・食学会のシェフ牛事業で知り合った。今日のお肉は、京村牧場生まれの母牛から生まれた子牛で、この母牛の血統は5代前に我が家の牛として遡ることができる。母牛の名前は自分の父親がつけた「わたしとあなた」で、父は「美津福」。「わたしとあなた」の父親は「美津福」の息子にあたる「美津照」なので近親交配ではある。

今夜の牛は今の和牛が失ったものを持っている資質があると思うし、こうした過去の優れた血統を現代に甦らせることが楽しみだ。地元の松永牧場で肥育してもらったことも嬉しい。

和牛飼育の他にも、自家産牛で作った京村牧場ハンバーグ(格之進で製造)も販売しているし、「山のこども園牛のしっぽ」という幼稚園を経営している。自然の中で子どもたちがのびのび育つ環境があり、子どもたちも牛と一緒に育つことが素晴らしいと思う。」

●松永拓磨さんのプレゼン

松永牧場では和牛、ホルスタイン(酪農部門)、交雑種合わせて12000頭を飼育している。

松永牧場の美味しいお肉の取組みは3点。飼料は、エコフィード(おから、焼酎粕など)を利用し、コスト低減のほか、甘味や脂の質の良さに効果があると考えている。

血統は、家畜改良事業団とも協力して、太りやすくオレイン酸の値の高い牛を利用している。松永牧場産の種雄牛も家畜改良事業団で利用してもらっている。

品質の安定については、牛の健康管理のため獣医師団に協力してもらっている。

未来に向けた取組みとして、SDGs的な取組みも重要だと考える。

自分は「和牛らしさ」とは何か常に考えている。生体から溢れ出た和牛の品格というものが大切だ。肉のきめ・筋繊維の細かさ、味の濃さを追求したい。経営として考えれば、一般的な利益は「肥育農家の売上=枝肉重量×単価」なので、早く大きくなる牛が増えている。出荷月齢も30ヶ月齢が26か月齢程度に短縮されている。自分の経営としても、9割は「大きくする牛」だが、1割は「自分の好きな牛」をつくりたい。安全・安心で美味しい牛肉を全国へ、世界へと届けていきたい。」

お3人のプレゼンの最後に私から、種雄牛つくりの現状などについて説明しました。

●本日のメニュー

サーロインステーキのタルタル仕立て

チリコンカン

サラダニソワーズ

イチボグリルとランプロースト

今半のすき焼き

牛バラ肉焼肉丼

遠藤シェフからの挨拶

・松永牧場→株式会社松永牧場

・京村牧場→京村牧場/雲海の見える牧場(@kyomura_bokujo) ・ Instagram写真と動画

・人形町今半→【オフィシャル】人形町今半

・格之進→熟成肉の格之進 (kakunosh.in)

★肉肉学会のこれまでの歴史はこちら→肉肉学会の記録

日本では稀少な乳用種・モンベリアール「市川牧場の取組み〜肥育への挑戦に学ぶ〜」

2025年8月25日

@格之進F

肉肉学会理事会

全日本・食学会肉料理部会分科会

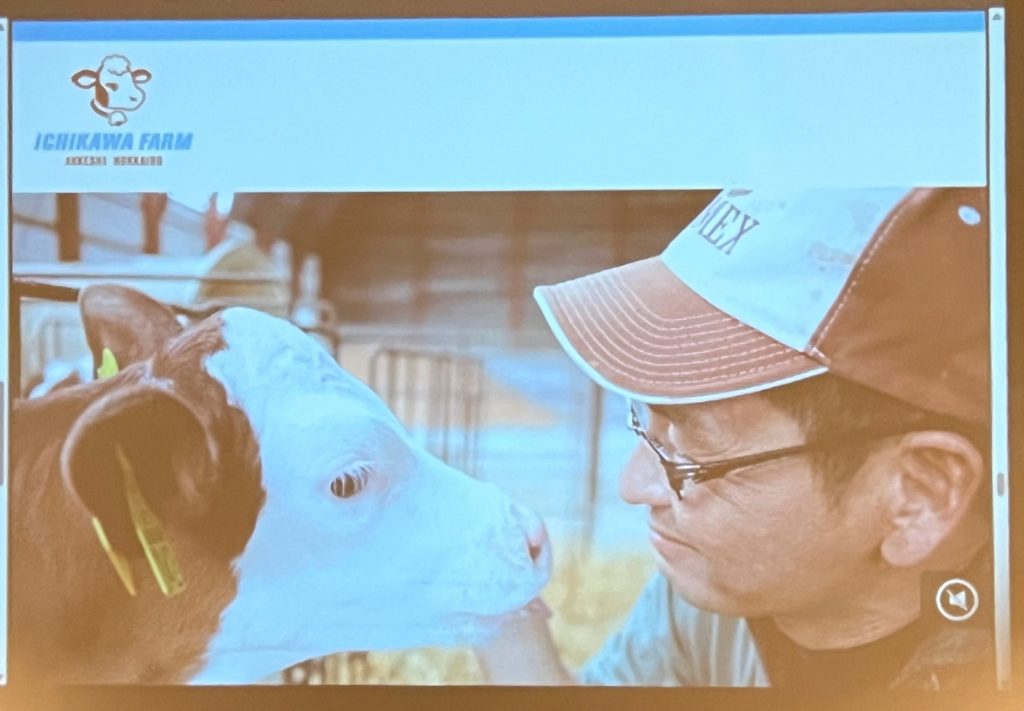

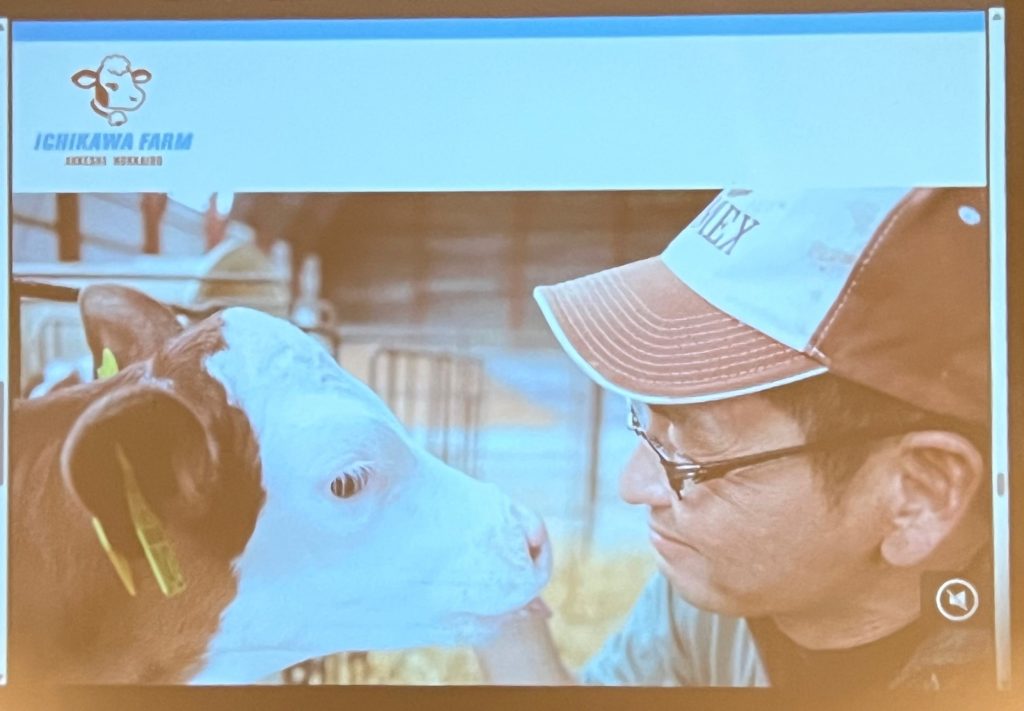

今回も長いタイトルで、お招きしたのは、北海道厚岸町の酪農家・市川勝美さん。日本で一番「モンベリアール」を飼っている男として酪農界隈では名が知られた存在なので、原田理事長が6月に牧場に訪問した際に「モンベリアールの去勢牛を肥育している」というお話を伺って、肉肉学会への出演交渉をしたということです。

市川さんは熱心なホルスタインズのブリーダーですが、フランスで出会ったモンベリアール(Montbeliarde)に惚れ込み、精液を輸入してホルスタインに戻し交配することでモンベリアール率75%以上の牛を揃えて来ました。

モンベリアールは有名なコンテチーズの原料となるミルクを生産する牛で、北海道に僅かにいますが、市川さんは日本一のモンベリアールの飼育者です。

そんな市川牧場の課題は、モンベリアール去勢について個体販売価格が低いこと。

そこで、欧州では乳肉兼用種でもあるモンちゃんの肉利用の道を日本でもなんとかしたいと去勢肥育に挑戦しています。

市川さんのお話。

フランスで出会ったモンベリアールに惚れて飼いはじめたが、子牛で売っても数百円とかでしか売れず、だったら売らずに増やそうと開き直って頑張ってきた。

現在の牧場の総飼養頭数は360頭くらいで、モンベリアールは120頭くらい。

全体の半分までにはモンベリアールを増やしたいと思っている。

モンベリアールは、登録証が取れないので乳牛としては販売できない。

このため、ホルスタインは販売用と割り切ってモンベリアールを増やしている。

来年に向けて、ソフトクリームを販売予定。

作業自体は、搾乳ロボット3台 、餌寄せロボット、哺乳ロボット、自動給餌ロボット、TMR製造等対応済みでかなり省力化できている。

モンベリアールはホルスタインより乳脂率高いがブラウンスイスには劣るため、ブラウンスイス×モンペリアルド(モンブランと命名)の交配を実施するなど、品種の特性を活かした牛群作りをしたい。

モンベリアールはホルスタインズの顔が好きだし、大人しくて優しい牛。ファームステッドにデザインをお願いしてロゴなどを作成した。ソフトクリームなどを製造する工房を来年夏までに作る予定だ。

●市川さんのプレゼンの一部

●本日のメニュー

〇シンタマ3種の前菜

カメノコのタリアータ、シンシンのパストラミ、シンタマハバキのコンビーフ

〇サーロインローストビーフ ケッカソース

〇牛ヒレカツ 紫キャベツのクミン風マリネ

〇牛肉のキョフテ 季節野菜のサラダ

〇ランイチ2種の火入れ ゴーヤフリット

ランプの揚げ焼き、イチボのグリル

〇サンカクバラカレー

〇ヨーグルトとクリームチーズのカッサータ

・市川牧場→市川牧場 Ichikawa Farm(@akkeshi_ichikawafarm) ? Instagram写真と動画

・格之進→熟成肉の格之進 (kakunosh.in)

★肉肉学会のこれまでの歴史はこちら→肉肉学会の記録

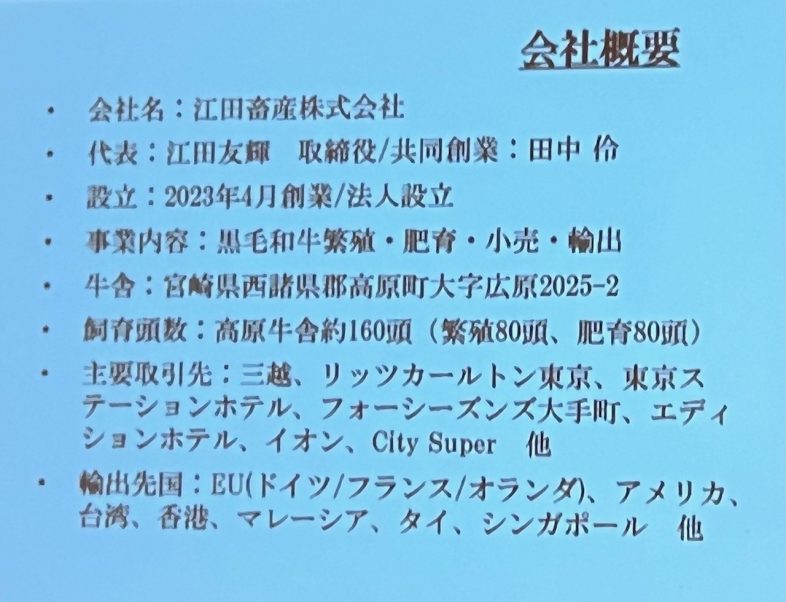

世界初オーガニック黒毛和牛への挑戦「江田畜産の取組と軌跡に学ぶ」

【第85回肉肉学会/世界初オーガニック黒毛和牛への挑戦】

〜江田畜産の取組と軌跡に学ぶ〜

2025年7月25日

@格之進F

肉肉学会理事会

全日本・食学会肉料理部会分科会

日本でもオーガニック農産物は普及してきていますが(欧米に比べるとまだまだ)、黒毛和牛では例がありません。

鶏だと配合飼料のみでも飼えるので輸入のオーガニック穀物給与での生産が可能ですし(コストの係増しはあるにせよ)、牛の場合でも乳牛によるオーガニックミルクは実現しています。

この場合、牧草地も有機認証をとり、有機配合飼料と合わせて飼うことが可能です。

牧草に含まれるカロテンは肉の脂肪が黄色くなりますが、乳牛の場合、牧草を給与して牛肉の脂肪が黄色くなっても、もともとサシがないこともあり牛肉の価値が下がるということはありません。

オーガニックの短角種などもサシを求めない品種なので同様です。

江田友輝さんと田中伶さん[/caption]

江田友輝さんと田中伶さん[/caption]

しかし黒毛和牛の場合は、サシこそ命、真っ白い脂こそ命なので、肥育の前期以外は牧草を給与せず、カロテンのない稲わらを肥育後期に給与して仕上げていくことになります。これらの飼料確保が大変なのです。

江田畜産は、黒毛和牛の価値を失うことなくオーガニック認証をとるために、有機認証の飼料のみ給与する必要があることから、配合飼料は輸入穀物あるいは国内の有機とうもろこしや飼料米、粗飼料は、肥育前期は自家産のデントコーンや牧草、肥育後期は有機米の稲わら(宮崎では必要量の入手が困難)を給与させることで、黒毛和牛の素晴らしい肉質を活かした有機牛肉生産を目指しています。

有機飼料を自家生産するだけでも3年間の畑作り(この間は無農薬・無化学肥料)が必要なので2023年創業の江田畜産としては、オーガニック牛肉の出荷が2026年以降にならざるを得ないという訳です。

このようなオーガニック生産を実現する過程で、一般には宮崎牛としてJA出荷している黒毛和牛を自分達のブランドで出荷するために、無投薬(モネンシン=抗生物質フリー)など管理方式を変更してサスティナブルな黒毛和牛生産に切り替えているのです。

[caption id="attachment_7751" align="aligncenter" width="516"] 高岡顧問の挨拶[/caption]

高岡顧問の挨拶[/caption]

江田さんは宮崎県高原町(たかはるちょう)で4代続く和牛農家に育ち、畜産業の厳しさは知っていたので家業を継ぐ気はなかったけれど、海外で和牛の認知度・価値を知ることになったのです。

とはいえ、和牛にはサスティナブルや健康とは遠い存在と思ったところ、コンサル業をしていた田中さんや仲間と出会い、経営が厳しい中でも若い力でチャレンジしようと2023年に創業しました。

サスティナブルやオーガニックという文脈で「特選江田和牛(牛舎飼いでの有機JAS認証)」生産を目指し2026年から年間5-10頭程度の出荷を計画しています。有機認証を取得しない牛は「江田和牛」となります。

輸出やイベントに積極的に取組み盛り上げることで和牛農家の収支改善を図っていくことが目的であり、サスティナブルを起点としたブランド確立を目指しています。

収支改善後はDXツール導入や飼料費削減などの経営管理内容を指標化し、他の和牛農家と共同にブランド化していくフランチャイズ的な展開も考えているそうです。

本日の特別ゲスト[/caption]

本日の特別ゲスト[/caption]

江田さんのプレゼンの一部

江田牛[/caption]

江田牛[/caption]

本日のメニュー

○肩ロースステーキ サマートリュフバター

○ハネシタの湯引きとグレープフルーツの

Mixグリーンサラダ

○メンチカツ デミグラスソース

○ランプローストとハンバーグステーキ

○牛煮込みのチーズソースパスタ

サマートリュフかけ

○飲むかき氷「ローズストロベリー」

(四代目大野屋氷菓)

*来場者へのプレゼント

・江田畜産→江田畜産 / EDA-LIVESTOCK

・格之進→熟成肉の格之進 (kakunosh.in)

★肉肉学会のこれまでの歴史はこちら→肉肉学会の記録

肉肉学会10周年肉祭り!「牛肉の過去と現在2040年の肉の未来予想」

2025年6月30日

@格之進F

肉肉学会理事会

全日本・食学会肉料理部会分科会

【第84回肉肉学会】は「肉肉学会10周年記念肉祭り!牛肉の過去と現在、2040年の肉の未来予想」と題して特別構成にしました。

肉肉学会は2015年6月29日に第1回を開催。第1回のテーマは「ホルスタイン熟成肉と短角牛熟成肉」でした。その後、回を重ね、新型コロナ禍により中断した苦しい時もありましたが、毎月1回を基本に運営し10周年を迎えたのです。生産者の皆さん、参加者の皆さん、スタッフである格之進の皆さんに改めてお礼申し上げます。

今回は、

1,基調講演

「2040年の食の未来のシナリオ」

UnlocX代表取締役・SKS JAPAN主催者

田中 宏隆 氏

2,特別講演

「牛肉の過去と現在 2040年の肉の未来」

人形町今半代表取締役・全日本食学会副理事長

高岡 哲郎 氏

という豪華版です。

[caption id="attachment_7383" align="aligncenter" width="516"] 田中宏隆氏のプレゼン[/caption]

田中宏隆氏のプレゼン[/caption]

田中宏隆氏からは、フードテックの歴史と現状、代替肉と言われた植物由来の食品は「代替」から脱して食品の新しいカテゴリーになっていること、投資環境もベンチャーキャピタルから公的基金のウェイトが増していること、AIを使ったフードテックが注目されており、食品の開発期間が大幅に短縮されるなど、既存の食品メーカーの技術や経験が陳腐化してくる可能性もあること、AIの活用でレシピやメニュー提案などが改善され「情報でさえ食べられる時代」になっていること、調理家電も各国で劇的に進化しており日本のお家芸とはいえなくなっていることなど、最前線の情報をアップデートしていただきました。

その上で、フードテックの未来に繋がる重要な視点として「リジェネレーション」というサステナブルという概念に新たな方向性を与える概念が生まれている、人間の可能性を諦めず、人間の個人可能性を再確認するような概念となっている」とメッセージをくれました。

[caption id="attachment_7384" align="aligncenter" width="516"] 高岡顧問のプレゼン[/caption]

高岡顧問のプレゼン[/caption]

高岡代表からは、明治になって牛肉食が認められてからの盛り上がり、関東と関西での味付けの違い、関東大震災の境に牛鍋屋がすき焼きに変わるが、これは「みりんと砂糖と糖質の呼び起こす幸福感と脂身を接種した時の充足感などがあいまった圧倒的な旨さ」によるものだと分析されました。一方でサシの入り具合で肉質を判定する「食肉格付」が浸透してきた中で「美味しさ」とは何かと自省する。見た目、うま味、鼻孔に心地よい香り、舌触りや歯触りなどを総動員することで、それぞれが判断するのだが、最適なお肉を選ぶためには販売力、調理力、情報収集と加工技術などをもつ「卸」の力が重要で「10年後の牛肉の価値はディストリビューション機能を持つ卸が握る」と語ります。

[caption id="attachment_7385" align="aligncenter" width="516"] 江渡先生の挨拶[/caption]

[caption id="attachment_7386" align="aligncenter" width="516"]

江渡先生の挨拶[/caption]

[caption id="attachment_7386" align="aligncenter" width="516"] 稲見先生の挨拶[/caption]

稲見先生の挨拶[/caption]

楽しい実食のあとは、肉肉学会の名付け親である産業総合研究所の江渡教授、肉肉学会副理事長の東京大学先端技術研究所の稲見教授に挨拶していただきました。

本日のメニュー

○門崎熟成肉ミスジの出汁ステーキ

わさび菜のサラダ

○白金豚ロースカツ

夏野菜のカポナータ

○Mixグリーンサラダ

熟成肉のカリカリミンチ

○八崎牛サーロインステーキと

新じゃがフライ

門崎熟成肉ウデサンカクの丸ごとロースト

○ウワミスジの焼肉丼

○濃厚トリュフミートパイ(デクノバース)

○クレームダンジュ フルーツソース

・鏡山牧場→HOME | 【公式】鏡山牧場|牛を牛らしく

・白金豚→プラチナポーク「白金豚」公式サイト|高源精麦株式会社

・格之進→熟成肉の格之進 (kakunosh.in)

★肉肉学会のこれまでの歴史はこちら→肉肉学会の記録

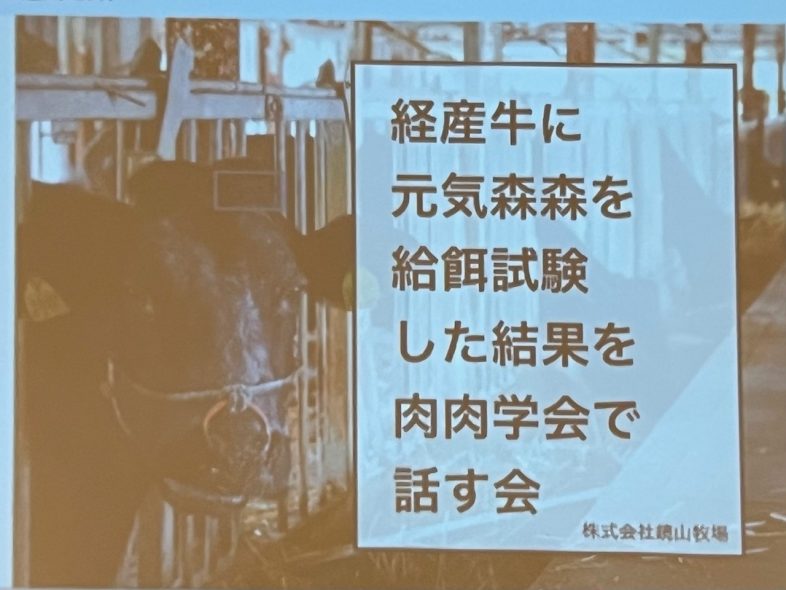

木を食べさせて牛肉を作る!「輸入粗飼料に頼らない日本製紙の畜産業界への新たな挑戦 by 鏡山牧場」

2025年5月20日

@格之進F

肉肉学会理事会

全日本・食学会肉料理部会分科会

【第83回肉肉学会】

今日は、「木を食べさせて牛肉を作る!」との不思議なタイトルで「輸入飼料に頼らない日本製紙の畜産業界への新たな挑戦」を学びました。

換言すると、肉肉学会の人気者・八崎牛のニューバージョンです。鏡山牧場の八崎秀則さんが、日本製紙が開発した木材を飼料化した「元気森森?」の八崎牛の給餌試験結果を食べて確認するという試みです。

八崎秀則さんのお話から

「八崎牛は経産牛を再肥育しているのですが、その際に給与する粗飼料の一部を木から生まれた牛のエサ「元気森森?」に置き換え増体(DG)や血液成分の変化を観察しました。「元気森森?」は日本製紙さんが開発した「木」を原料とした粗飼料ですが、「工場生産」の粗飼料が既存の粗飼料に対してどの様な優位性を持つのか、また肉質への違いは現れるのかを確認するために試験を行ったのです。

給与試験は、対照区と試験区それぞれ5頭の黒毛和種の経産牛に90日間の給餌試険を行いました。今年の1月から行っている試験なので、自分も「試験牛」を食べるのは初めてです。

個人的には面白いエサであり、難しいエサだと思います。肉牛の業界では、木材の飼料利用は昔から取り組もうという動きはあったのですが、牛に鋸屑を食べさせた人もいましたが、そういう変わったことをする人は悪口を言われるものですw。

自分の感覚では、確かに3か月の給与で牛の体質は変わると思います。鏡山牧場で経産牛に「元気森森?」を給与したところ、飼料設計もしていますが、「元気森森?」単品では全く食わないほど嗜好性が悪いのに困りました。なので、ふすまやとうもろこしと混ぜてなんとか食べるという感じです。

ただし肉牛経営として見た場合の利点は多いと思います。10kg入りの袋で納入されるため、作業性が良く、女性でもハンドリングが容易なのです。小規模農家でも使いやすく、ホコリが出ないので汚れが少ない。こういう働き易い特性は、実際の現場では役にたちます。

今回、2週間ごとに血液検査をしてデータもとりましたが、自分が一番興味があるのは「味」です。ぜひ皆さんの感想を聞かせてください。

[caption id="attachment_7280" align="aligncenter" width="516"] 八崎秀則さんのプレゼン[/caption]

八崎秀則さんのプレゼン[/caption]

日本製紙の話

「日本製紙は紙以外でも様々な製品を開発し、セルロースナノファイバーやトルラプラス(核酸と酵母細胞壁利用の家畜用サプリメント)、和紙マルチ(分解可能な農業用マルチシート)など畜産・農業分野にも積極的に進出しています。

トルラ酵母は、酵母の一種であり、蛋白質資源としての家畜用飼料や、加工食品の添加物として用いられています。製紙産業などの森林産業の副産物を使って培養され、生化学製品の原料としても用いられています。

木材を飼料化するというと、「自然破壊」と言われることがありますが、木を切って飼料化することはCO2吸収に繋がるし、当社は国内に豊富な森林資源を有しているので、適正な管理をしつつ森林資源の有効活用に繋がっています。

「元気森森?」は、脱リグニン処理で高濃度のセルロース、ヘミセルロースにする技術で製造しており、TDN(可消化養分総量)は、とうもろこし93.6%に対して、元気森森? 95.6%と遜色ない水準です。

牛にとっては、とうもろこしより消化が穏やかで、牧草並みの消化スピードであるため、ルーメンが安定するという効果があります」

[caption id="attachment_7282" align="aligncenter" width="516"] 松岡孝本部長代理の挨拶[/caption]

[caption id="attachment_7281" align="aligncenter" width="516"]

松岡孝本部長代理の挨拶[/caption]

[caption id="attachment_7281" align="aligncenter" width="516"] 高岡顧問の挨拶[/caption]

高岡顧問の挨拶[/caption]

八崎さんのプレゼンの一部

「元気森森?」の実物サンプル

[caption id="attachment_7291" align="aligncenter" width="400"]

遠藤シェフ[/caption]

遠藤シェフ[/caption]

※本日の八崎牛:サーロインの4つのカテゴリー

・有有=森森給与、熟成

・有無=森森給与、熟成なし

・無有=森森給与なし、熟成

・無無=森森給与なし、熟成なし

※メニューの表記

・1=165か月齢

・2、3、4=135か月齢

・「あり」は熟成あり=サーロイン 5日間 5度

本日のメニュー

○シャルキュトリ

・ブレザオーラ(2・熟成無し)

・コンビーフ(2・熟成無し)

・牛肉と野菜のゼリー寄せ(2・熟成あり)

○ジャガイモとひき肉のグラタン(4・熟成あり)

○サーロイン 肉豆腐(2・熟成あり)

○サーロイン食べ並べ ロースト&ステーキ

1あり 1なし 2あり 2なし

○チマキのトマトたっぷりボロネーゼパスタ(4・なし)

○ブリスケのグリルBBQサンド

■お肉のカテゴリー

1:森森なし165ヶ月齢サーロイン

2:森森給与135ヶ月齢サーロイン

3:森森給与135ヶ月齢ブリスケ

4:森森給与135ヶ月齢チマキ

■サーロインのカテゴリー

左上:森森なし・熟成あり

左下:森森給与・熟成あり

右上:森森なし・熟成なし

右下:森森給与・熟成なし

・鏡山牧場→HOME | 【公式】鏡山牧場|牛を牛らしく

・日本製紙(元気森森?)→元気森森?|Sustainable PRODUCTS|日本製紙グループ

・格之進→熟成肉の格之進 (kakunosh.in)

★肉肉学会のこれまでの歴史はこちら→肉肉学会の記録

上の山放牧場の挑戦「鳥海山と湖を望む放牧地の景観と共に『山』と『牛』と『人』との調和の取れた関係へ」

2025年4月17日

@格之進F

肉肉学会理事会

全日本・食学会肉料理部会分科会

【 第82回肉肉学会/上の山放牧場の放牧経産牛】

今日は、秋田県にかほ市・上の山放牧場の渡邊強さんをお招きしました。

タイトルは、上の山放牧場の挑戦「鳥海山と湖を望む 放牧地の景観と共に〜『山』と『牛』と『人』との調和の取れた関係へ〜」

長いですね。もう、タイトルのマンマです。

昨秋、原田理事長と千葉社長は、秋田県にかほ市の上の山放牧場にお邪魔しました。それはもう素晴らしい体験です。そのことを皆さんにお伝えしたくて、主催者の渡邊強さんに来ていただきました。

[caption id="attachment_7173" align="aligncenter" width="516"] 渡邊強さんのプレゼン[/caption]

渡邊強さんのプレゼン[/caption]

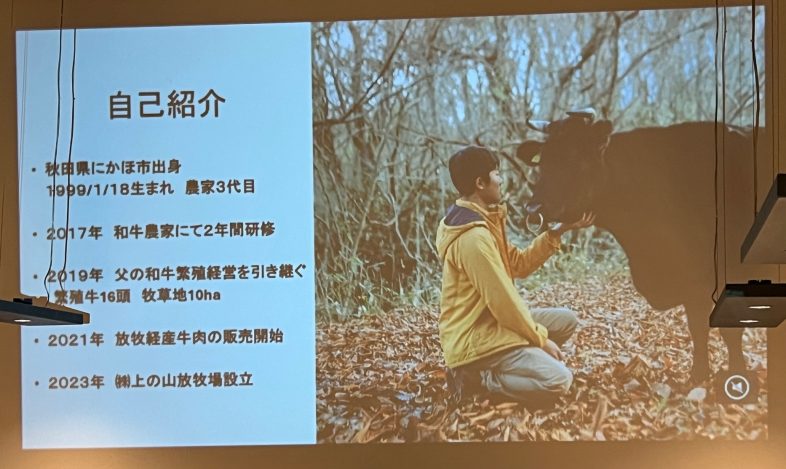

渡邊さんは、1999年生まれの農家3代目。お父さんは牛も飼っていましたが稲作農家という感じで、渡邊さんは2017 和牛農家で2年間研修して、繁殖牛10頭、牧草地10ha 引き継ぎました。誰も使わずに荒れ果てていた「上の山放牧場」で繁殖雌牛を放牧し、2021年から、放牧経産牛の販売を開始しました。

上の山放牧場は40haもの面積があり、にかほ市の土地を借りて繁殖農家で共同利用していましたが、渡邊さんを除き離農してしまったので、現在では渡邊さんとだけが利用しています。とはいえ、荒れ果てた放牧地は、牛が食べられる草も減り、一歩間違えれば迷ったり熊に出会ったりするような土地で、放牧利用することも簡単ではありません。

渡邊さんは、放牧経産牛を始めた思いについて

「経産牛は黒毛和牛の母牛で、10年以上放牧で育った牛のみ販売しています。

飼料は9割以上が牧草で、自分にとっての経産牛は、放牧場を共に守っていくパートナーです。今日のお肉は「すすき」という13歳の雌牛で血統的には但馬系を中心とした素晴らしい素質があると思います。

放牧経産牛の肉質は、放牧しているので赤身であり、長く生きるので味が濃く、草の栄養素が肉に溶け込んでいると思っています。日本の牛肉生産は外国からの飼料に依存しています。牛肉の需要を賄うためにはそれが悪いわけではありません。しかし、一方で、外国に依存しない牛肉生産を目指すことも大切です。

ただ、上の山放牧場は、共同で利用していた当時と比べ、現在は灌木やワラビが侵入するなど荒れて、牛の食べる草もなくなってきています。上の山放牧場にはイヌワシ2羽も生息していますが、草原ならイヌワシもエサを捕獲できるが、灌木が増えるとそれも難しくなります。牛だけでは放牧場は維持できないので、人の手が必要であり、クラファンを始めた理由でもあります。」

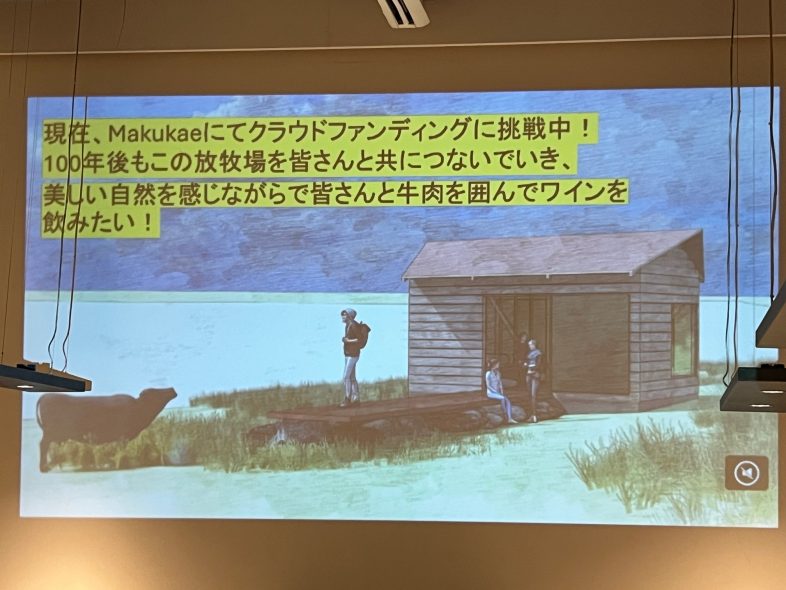

渡邊さんは、ただこの放牧場を利用するだけでなく、「消費者に牛肉を買ってもらうことで、どう未来が変わるのか」ということも、お客様からも求められるのではないかと考えたそうです。そして、「牛肉の消費の枠を超えた体験の提供をする」という放牧場でのBBQイベントなどを始めました。

何もしないと放牧場は年々、荒れていきます。BBQを地域のイベントとして盛り上げ、シェフとのディナーイベントなどを通じて、「放牧経産牛」による「100年続く牧場、肉用牛生産」を目指しています。

渡邊さんとは肉肉学会が開催されてこの日からMakuakeによるクラファンを始めました。 肉肉学会の参加者の皆さんにも大いに応援していただいて、共に「100年続く牧場作り」を目指したいと思います。

[caption id="attachment_7177" align="aligncenter" width="400"] 堀井さんの挨拶[/caption]

[caption id="attachment_7180" align="aligncenter" width="400"]

堀井さんの挨拶[/caption]

[caption id="attachment_7180" align="aligncenter" width="400"] 高岡顧問の〆の挨拶[/caption]

[caption id="attachment_7212" align="aligncenter" width="292"]

高岡顧問の〆の挨拶[/caption]

[caption id="attachment_7212" align="aligncenter" width="292"] 小中シェフの説明[/caption]

小中シェフの説明[/caption]

渡邊さんのプレゼンの一部

肉おじさん、牛おじさんの

上の山放牧場訪問の圖(2024年10月)

本日のメニュー

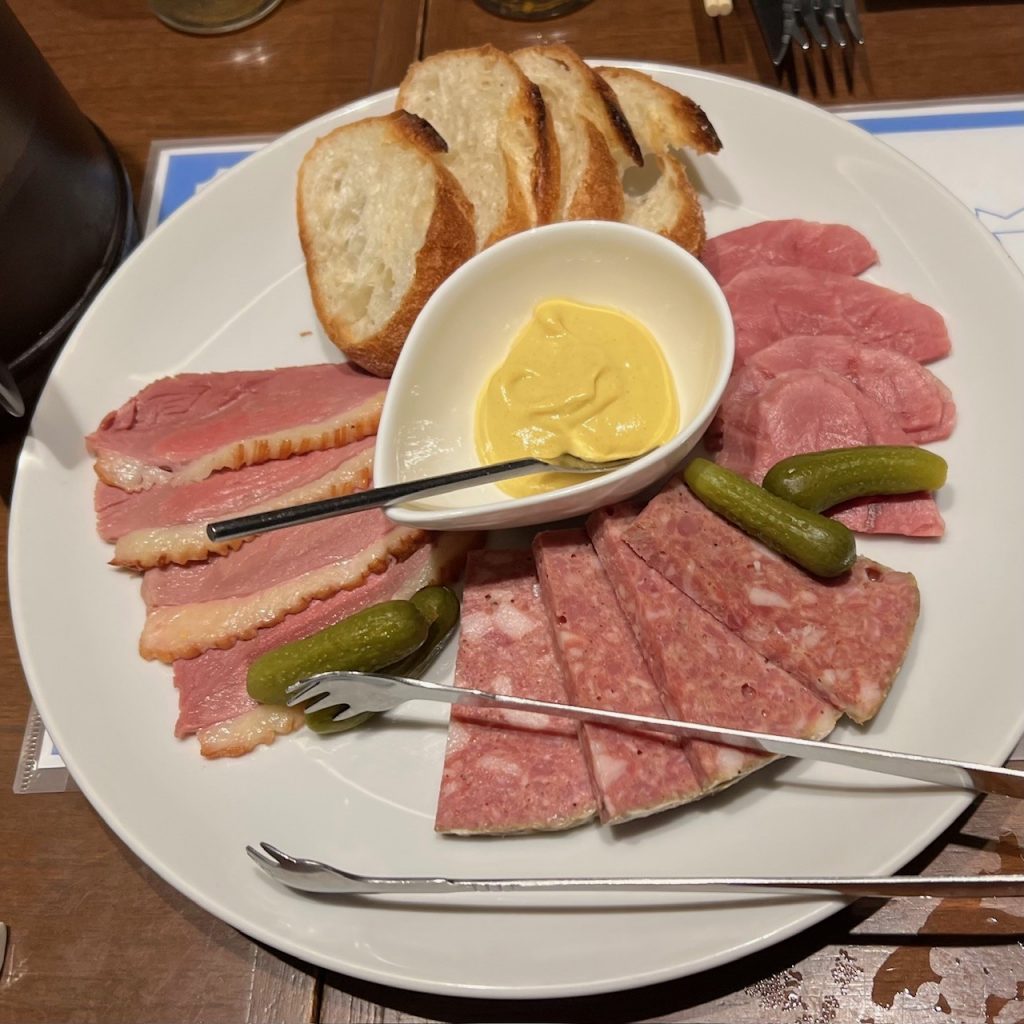

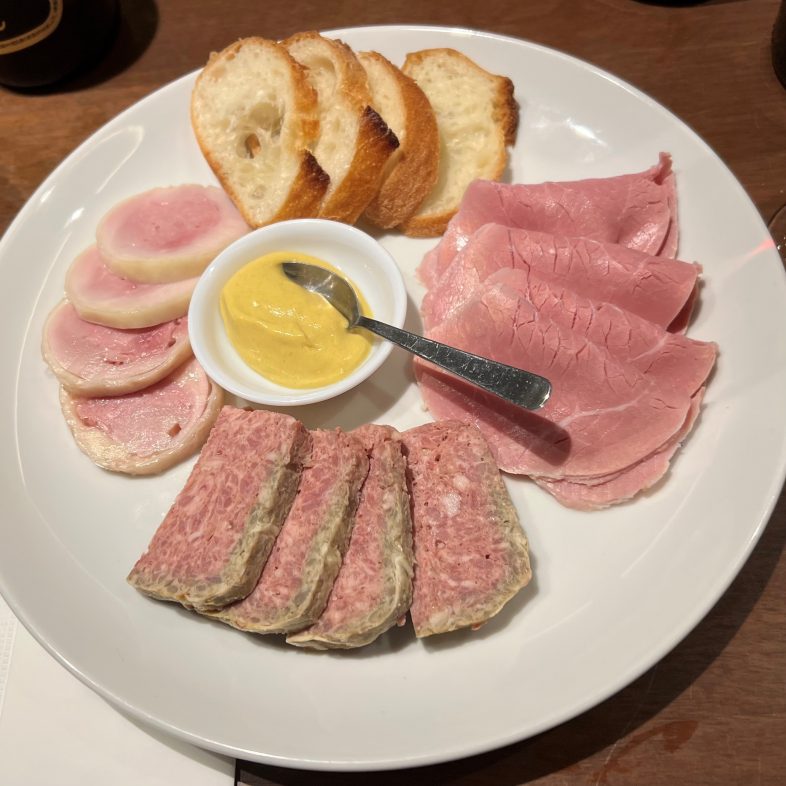

シャルキュトリの盛り合わせ

ランプとイチボ ローストビーフ食べ並べ

ソトモモ タリアータサラダ

ウチモモ ステーキ・ハンバーグ

バラ肉のトマト煮込み

〆の牛丼

今日の牛:

「すすき」 黒毛和牛 雌

平成23年7月25日生まれ 14歳

父:安福久

母の父:勝忠平

祖母の父:美津福

・上の山放牧場(makuakeクラファン)→100年続く畜産を目指して。秋田の秘境・上の山放牧場を未来につなぐプロジェクト!|マクアケ - アタラシイものや体験の応援購入サービス

・格之進→熟成肉の格之進 (kakunosh.in)

★肉肉学会のこれまでの歴史はこちら→肉肉学会の記録

ルビア・ガジェーガを、学ぶ「肉の目利きの巨匠 マルヨシ商事の”黄金の牛”の展開」

2025年3月24日

@格之進F

肉肉学会理事会

全日本・食学会肉料理部会分科会

第81回肉肉学会のテーマは、「世界一のお肉と評されるルビア・ガジェーガ(RUBIA GALLEGAを学ぶ 肉の目利きの巨匠マルヨシ商事の”黄金の牛”の展開」です。

2015年に公開された映画「ステーキ・レボリューション」では世界一の牛肉と評されたルビア・ガジェーガ(Rubia gallega)。ルビア・ガジェーガ牛とはスペイン北西部のガリシア州固有の品種です。

主に食肉用で、ドライエージング向けに肥育されており、この品種のみから生産される肉です。大西洋に面した同州の豊かな牧草地で7〜14年と長期放牧され大きく成長、成熟した牛の平均体重は約1tにも及ぶそうです。

被毛は金色がかっており、その毛色からルビア=スペイン語で「金髪の女性」とガリシア州を指す「ガジェーガ」の名を冠した「黄金の牛」ともいわれているのです。

2023年7月にスペインから輸入される牛肉の月齢条件が撤廃されたため(それまでは30ヶ月齢以下)、日本でも本場のルビア・ガジェーガを食べられるようになりました。

今回のお肉の輸入者は、食肉輸入の専門商社「インターノブ株式会社」ですが、国内販売をマルヨシ商事さんが引き受けて下さっています。

マルヨシ商事の平井良承社長(マルヨシ商事)からご挨拶いただきました。

マルヨシ商事の平井良承社長の挨拶

マルヨシ商事の平井良承社長の挨拶

「弊社は黒毛和牛の未経産を生業としていますが、牛肉の多様性も重要と考えており、日本短角種など様々な品種も扱っています。それらは利益がでるものではないので、ビジネスというより、自分の趣味の世界かも知れません。

ルビア・ガジェーガ牛もインポーター会社が一生懸命紹介するので、取り組んでみたものです。これも利益にはなりませんが、弊社が間に入って日本に紹介する役割を担えれば、との思いで取り組んでいます。」

そのインターポーター「インターノブ社」の中谷誠吾セールスマネージャーの説明。

インターノブ・中谷誠吾セールスマネージャー

インターノブ・中谷誠吾セールスマネージャー

「ルビア・ガジェーガは、スペイン・ガルシア地方の固有の品種でルビア(RUBIA)は「金髪」、ガジェーガ(GALLEGA)は「ガリシア産」を意味します。映画「ステーキ・レボリューション」で世界一の美味しさと評され有名になった牛肉です。

本種は食肉用として生産されますが、基本は経産牛で、5年歳以上の牛がほとんどです。雄は子牛のうちに「子牛肉」として食用に供されています。

ガリシア地方はスペイン南部と異なり牧草地が広がる牛の飼養に適した地域で、周年・昼間放牧で、夜間は牛舎に入れられて、とうもろこやし麦類など穀物も給与されています。

肉としては赤身が売りなのですが、サシも入り、黄色い脂に仕上げる牛肉ですので、和牛では経験できない味かと思います。

とはいえ、肉は硬いので、現地で骨付きのまま45日以上の長期熟成をし、現地でカットして真空冷凍パックで輸入されています。とにかく、食べていただければ、肉が語ると思います。」

<及川シェフの説明>

「自分が扱った初めてのお肉で、柔らかいと思います。

噛み締めると熟成香が感じられると思います。ステーキはこれから焼くので、ソースつけるか迷っているところです。

前菜は格之進のシャルキュトリ。

ルビア・ガジェーガは全てサーロイン。ローストビーフは厚めにカットし、クレソンなど肉に負けない野菜と三良坂フロマージュのハードチーズ(花籠)も贅沢なカットでオンしました。

ステーキにはアスパラガスほか春野菜も添え、ミートソースまでサーロインという贅沢さを楽しんでほしい。」

本日のメニュー

●前菜:シャルキュトリ

●ローストビーフサラダ

●ポリートミスト サルサヴェルデ添えとスープ

●ステーキ 菜の花とホワイトアスパラガス

●ペンネボロネーゼ

●パンナコッタ ベリーのソース

純粋金華豚「創業60周年を越えた平田牧場の思想に学ぶ」

2025年2月25日

@格之進F

肉肉学会理事会

全日本・食学会肉料理部会分科会

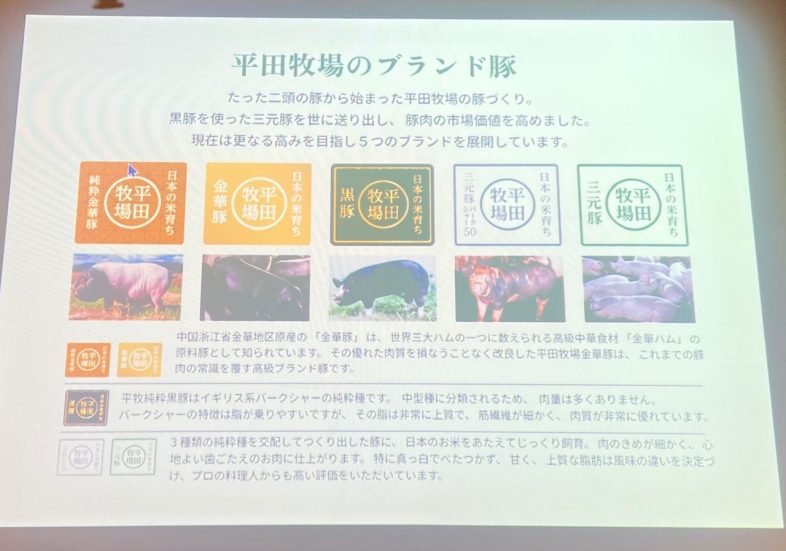

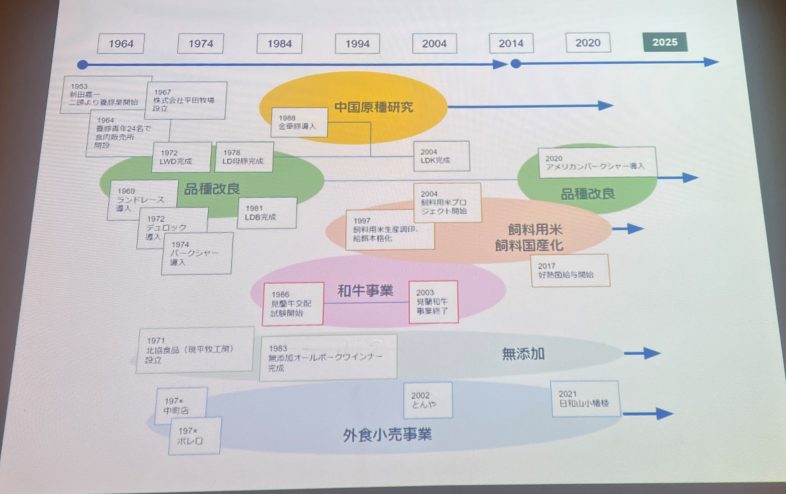

第80回肉肉学会のテーマは「金華豚」。副題は「六次化の草分けであり三元豚を発明した創業60周年を超えた平田牧場の思想に学ぶ」と長いですが、まさにそのとおり、歴史のある山形県酒田市の平田牧場さんが主役です。

金華豚は、中国浙江省原産の品種で、皮が薄く、脂肪分が多く、肉質が柔らかいという特徴を持ち、独特の生ハム「金華火腿」の原料として有名です。中国から導入された金華豚を飼育する牧場は日本で3カ所と言われており、現在では金華豚飼養の最大手が平田牧場となっています。

その平田牧場からは茂木専務と新田さん、玉貫さんが来てくれました。茂木専務のお話。

茂木専務さん、玉貫さん、新田さん

茂木専務さん、玉貫さん、新田さん

「平田牧場のコンセプトは、「健康な豚は美味しい」から「健康な豚を育てる」です。そのための「平牧アクション」として「環境と豚を一緒に作る」を実現しています。

昨年創業60年間を迎えた平田牧場は、先代社長が2頭の養豚から始めたもの。先代社長は代々の米農家だったので、親からは「養豚などはまかりならん、規模拡大は許さん」と厳しい反応。そのため、奥さんの実家で田んぼをつぶして養豚場を開設したそうです。

その後は養豚道をまっしぐら。中国から原種豚を導入したり、米の生産調整下、水田を守り、輸入飼料に依存しない国産飼料自給のために豚の飼料に米を入れる「飼料米プロジェクト」を始めたり、6次化の先駆けとして自ら加工品生産を始めたり、イバラの道を歩んできました。

その間、独自の品種開発を進め、LWD(ランドレース×大ヨークシャー×デュロック)の三元豚を開発、更に黒豚(バークシャー)を止めオスとしたLDB(ランドレース×デュロック×バークシャー)も開発しました。三元豚の開発は1981年、中国から様々な品種を導入して、1988年に輸入した金華豚(オス3、メス10)から、金華豚(K)を止めオスにした「平田牧場金華豚LDK」(ランドレース×デュロック×金華豚)を2004年に完成し、現在、「純粋金華豚」を加えた5つのブランド豚を展開しています。純粋金華豚は脂肪交雑が入りやすく、豚の脂肪交雑基準の最高ランクのNo6が4割出ます。

現在の出荷頭数は年間145,000頭。金華豚純粋無種(KK)は北海道と山形で飼養しています。もともと、山形だけだったのですが、豚熱対応としてリスク分散のため北海道でも飼育することになったのです。

流通としては、ダイエーと取引していたところ安売りを求められ、縁を切ったことで直販せざるを得ない状況に追い込まれたとのですが、生活クラブ生協との取引があったことで持ち直すことができました。

飼料の国産自給率を上げるため、いち早く飼料米を利用し、配合割合も35〜45%と高いことが特徴です(原田注:たぶん日本一)。いわゆる「令和の米騒動」で米の価格上がっていますが、近年の米価格が安すぎたので、ある意味、昔の価格に戻っただけとも言えると思います。平田牧場の豚は1年換算で人の5倍の米を食べています。今年は米不足ということで主食米が増えるので(飼料米仕向けが減ることから)豚への給与量維持が難しくなると見込んでいます。

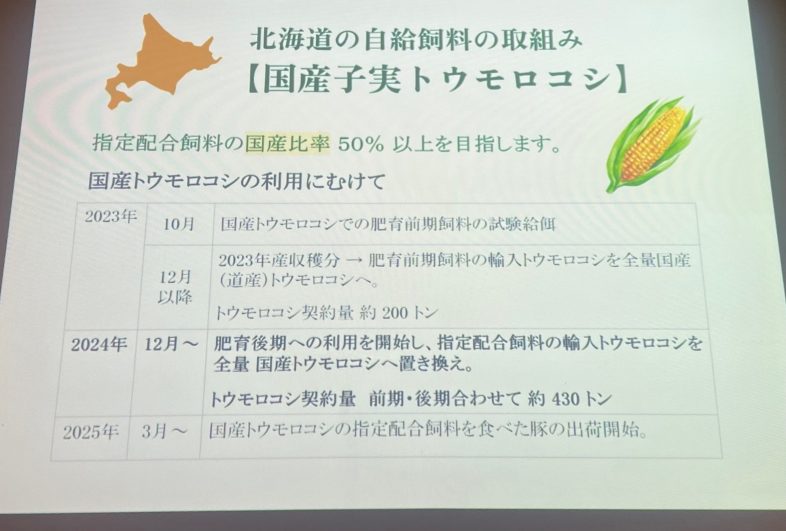

また、国産子実とうもろこしの利用も進めていて、北海道の豚は道内の米と子実とうもろこしで自給できる水準となっています。

外食小売事業の他にも、酒田市内の料亭文化を守るために「相馬楼」を維持するなど、地域が元気になる活動を行っています。平田牧場という名称は、新田社長が生まれた旧平田町に由来しており、地域を大切にする思いが社名にも込められていると言えます。」

高岡顧問の挨拶

高岡顧問の挨拶

続いて、遠藤シェフの感想も頂きました。

遠藤シェフ

「とにかく”小さい豚”という印象。触った感じ、肉を混ぜた感じでは、融点高いという印象を持ったが、調理するとくどくないサラッとした感じで、脂の粒子がどうなのか分からないが不思議に感じた。また、塩が入り易い肉質かなと感じた。純粋な金華豚を触るチャンスはなかなかないので貴重経験だった。」

遠藤シェフのメニュー説明

遠藤シェフのメニュー説明

プレゼン資料の一部

本日のメニュー

●金華豚のシャルキュトリ

もも肉のボイルハム&豚足のゼリー寄せ

●金華豚のシャルキュトリ

焼きたてパテドカンパーニュ

●グリーンサラダ バラ肉のベーコン

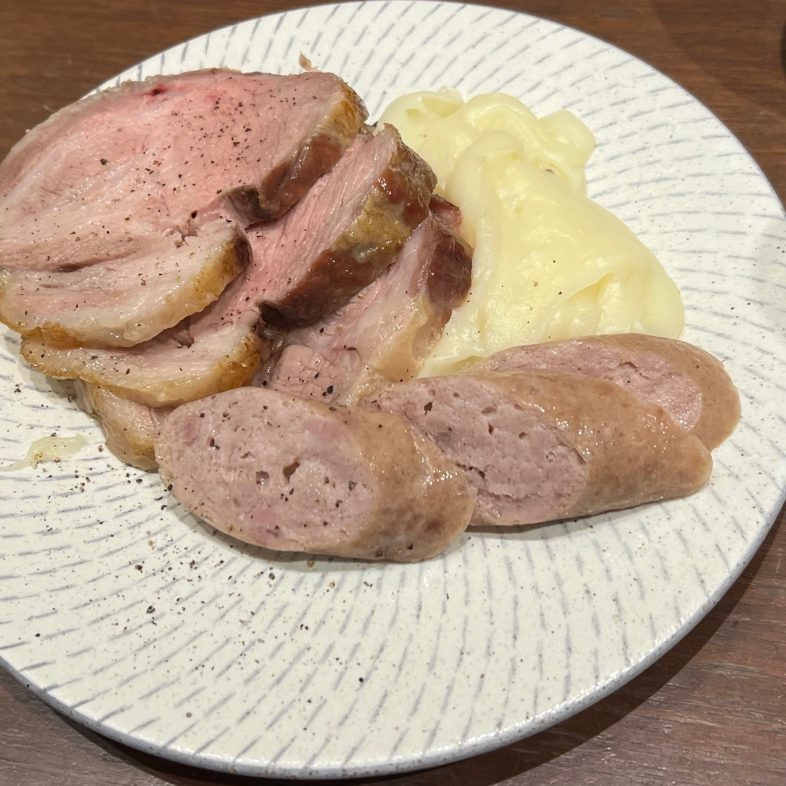

●肩ロースのローストとソーセージ ジャガイモのピュレ

●塩漬けバラ肉の煮込み

●骨付きロースカツ

●プルドポークオーバーライス

伊賀牛の郷「忍者和牛 くノ一参上」

2025年1月22日

@格之進F

肉肉学会理事会

全日本・食学会肉料理部会分科会

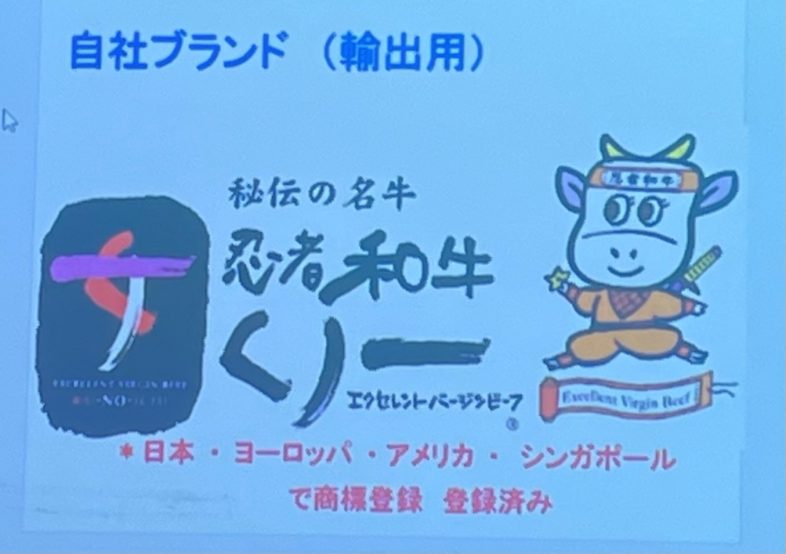

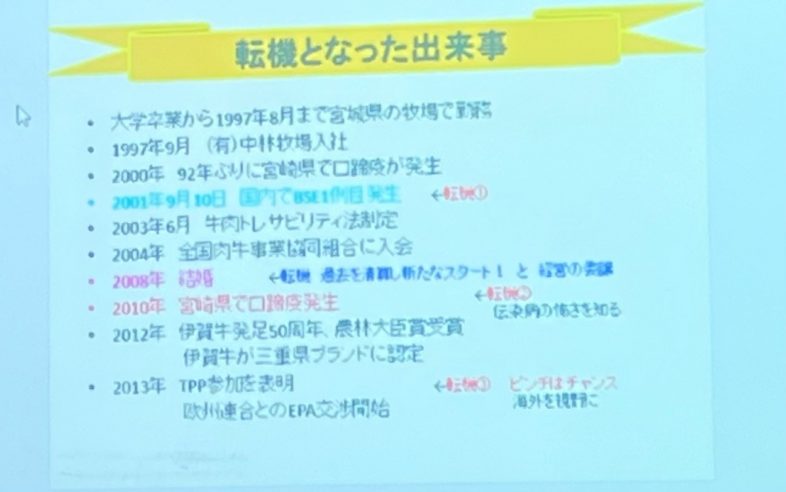

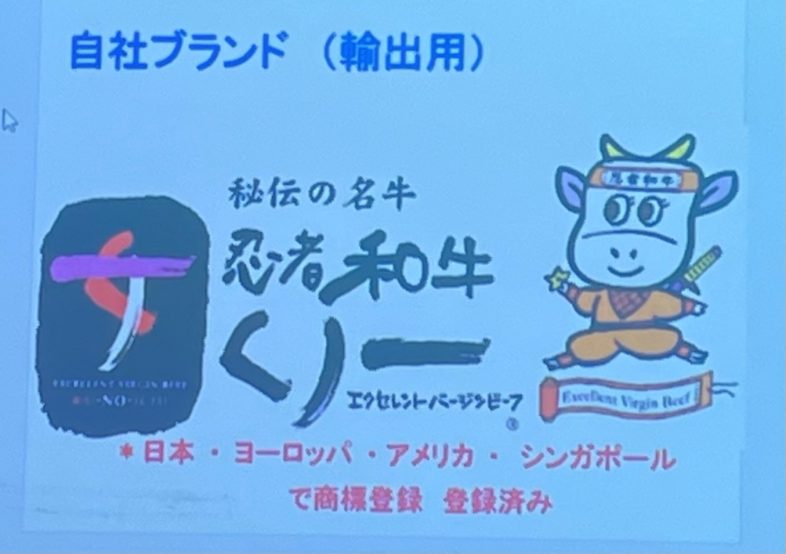

第79回肉肉学会は「伊賀牛」をテーマに、伊賀牛の最大の生産者である中林牧場の中林真一郎さんをスピーカーにお迎えしました。以下、中林さんのお話。

中林真一郎さん

中林真一郎さん

「中林牧場は、三重県伊賀市にある本場で400頭の肥育牛、宮崎県児湯郡の支場で100頭の繁殖牛を飼養していますが、繁殖〜肥育の一貫経営ではなく、宮崎の牧場で生産した子牛は全頭、地元の家畜市場へ出荷し、伊賀市の本場では近隣の家畜市場から雌だけの肥育素牛を導入しています。

宮崎県から子牛を伊賀に移動しないで地元の市場に出荷するのは、本場が雌牛肥育をしているので、雌子牛だけ本場へ移動させるより、全頭、地元に出荷して地域との関係を良くしたいということと、宮崎の従業員にとっても地元での販売が励みになると考えるためです。

伊賀市の肥育牛舎は開放牛舎にしており、牛の健康、盆地の寒暖差に慣れさせるという意味でも有効だと思っています。

本場の作業は家族のみで行い、宮崎は4名の従業員で頑張っています。

伊賀地方では、昔から牛肉を食べる習慣があります。実は10年前まで土葬をしていたのですが、葬式には「柏椀」を食べる風習がありました。柏椀は、本来は鶏肉なのですが、実際は牛肉を食べていたというくらい、伊賀では牛肉を食べ続けていたようです。

昭和30年代に「伊賀牛」が誕生し、当時の生産組合は6名から始まりましたが、当時の農家で残っているのは中林だけとなっています。

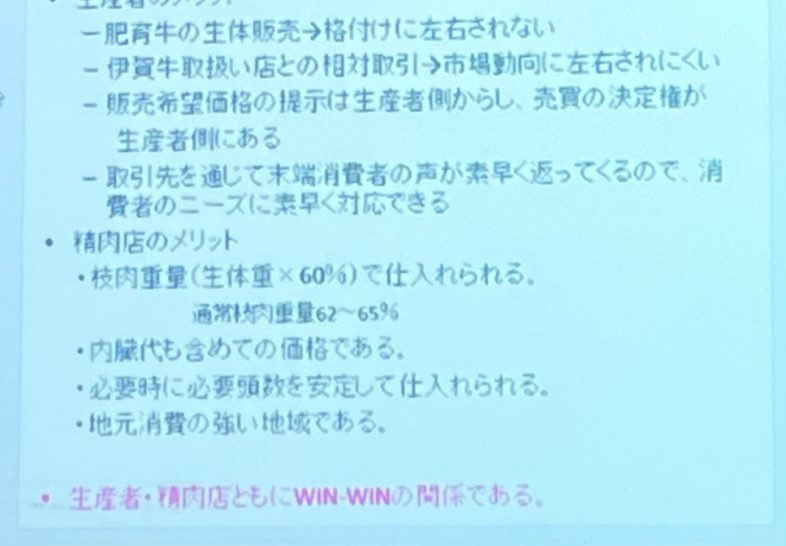

伊賀では、庭先取引、つまり生産者の牛舎で生体販売をしており、現在は日本でもここだけの習慣だと思います。生体取引は、枝肉での格付け前に、肉屋が農家で牛に触り雑談しながら情報収集して、生産者が希望売値を伝えて肉屋と価格交渉する習慣です。値段が合わない場合は売りませんが、肉屋も折れるのでほぼほぼ成立します。それは、枝肉取引に比べ、肉屋にとっても、枝肉重量を生体重の60%の計算(通常は64%)できること、内臓も個体識別して肉屋のものになることなどのメリットがあり、win-winの関係となっているからです。

こうした肉屋と農家の関係が成り立つのも、牛肉の9割が地域内消費だからと言えます。伊賀市内の狭い地域に9軒の肉屋がかたまっているので、消費者は自分好みのお店を選んで、時にはハシゴもするくらいの親密な関係です。「牛肉は専門店で買う」ということが、が当たり前の地域なのです。

BSEの時(2001年)でも地元の人は伊賀牛を食べてくれました。そんな経験から、自分は、同じ三重県のブランドである「松阪牛」に追いつき追い越せではなく、伊賀牛を地元の人に食べてもらいたいという思いになったのです。

また、BSEをきっかけに制度化された個体識別によりABL融資(動産担保)が可能になったため、経営が容易になりました。これは父(中林正悦氏)が永らく役員を務めていた「全国肉牛事業協同組合」の働きが大きかったと言えます。

宮崎県での口蹄疫発生の際(2010年)に、中林牧場で感染牛は出なかったのに、ワクチン接種したため、660頭を殺処分するという、従業員にとっても辛い経験もしました。

この時も口蹄疫の終息宣言後、農場HACCPを取得し、防疫体制の整備と食品安全の意識を徹底するなど、ピンチをチャンスに切り替えたて乗り越えてきました。

今後も地域密着型の生産を目指したいと考えています。

今日の牛肉は、消費者と一緒に築いた、伊賀の地域が好む牛肉の味となっていると思います」。

高岡顧問の挨拶

高岡顧問の挨拶

続いて、遠藤シェフの感想も頂きました。

「思った以上にサシがあり、触ってみて融点低いと思った。

メニューとしては、あまり火入れをしていないお肉からスタートし、ランプステーキはカリッと仕上げた。

イチボは脂を落としながら焼くつもり。

スープをとったあとのスジと端材で牛肉100%のハンバーグも。

サーロインは火入れしっかり焼こうかなと思っている」

遠藤シェフのメニュー説明

遠藤シェフのメニュー説明

プレゼン資料の一部

本日のメニュー

●イチボとランプの食べ並べ

タリアータと湯引き

●ランプ肉ステーキ にんじんピューレ

●大根とお米のビーフスープ

●イチボのグリル シャリアピンソース

●牛スジ入りハンバーグステーキ

サーロインステーキ

寒締めほうれん草ソテー

●すね肉のパンネトマトシチュー

サーロイン

・中林牧場→有限会社 中林牧場 伊賀牛

・格之進→熟成肉の格之進 (kakunosh.in)

★肉肉学会のこれまでの歴史はこちら→肉肉学会の記録

「肉肉忘肉会SP」〜高岡さんの炊くすき焼きでUMAMIWAGYUを食べて2024年を振り返りましょう〜

2024年12月17日

@格之進F

肉肉学会理事会

全日本・食学会肉料理部会分科会

第78回肉肉学会は、年末恒例の「忘年会」ということで、今年の肉肉学会でテーマとして取り上げさせていただいたお肉のオンパレード祭り!

最初に原田理事長から、1年を振り返るスライド発表があり、あとは、お料理ごとに取り上げたお肉の生産者さんに説明していただくという豪華ラインナップ

■1皿目

・「純但馬オリーブ牛サーロインローストビーフ」

> 山種易産業×一牛神

> 調理担当:森由樹博氏(補助:遠藤雅)

> お肉の説明:倉山建造氏

> お肉=サーロイン

倉山建造さんと森由樹博さん

■2皿目

・「左草ブラウンスイス ブレザオラ」

> 佐草ブラウンスイス牧場×格之進

・「臼福水産大西洋クロマグロ赤身&中トロ刺身」

> クロマグロの説明:藤岡健彦氏

藤岡健彦さん

■3皿目

・「ピュアサホーク種ホゲット ショルダーミート串焼き」

> アンブロジア「Kinjyoサフォーク・ホゲット」×遠藤シェフ

> お肉の説明:金城誠氏

金城誠さん

■4皿目

・「足利マール牛アッシパルマンティエ」

> 長谷川農場×遠藤シェフ

> お肉の説明:長谷川紀子氏

> お肉=ひき肉

長谷川紀子さん

■5皿目

・「大摩楼むね肉サラダ(低温調理)」

> かしわ・鶏刺し専門店大摩楼×遠藤シェフ

> お肉の説明:松山欣浩氏

> お肉=胸肉

松山欣浩さん

■6皿目

・「UMAMIWAGYUすき焼き」

> 鳥山畜産×人形町今半

> 「UMAMIWAGYU」鳥山畜産

> 「すき焼き鍋」「割下」「お麩」「白滝」人形町今半

> 調理担当:高岡哲郎氏

> お肉の説明:鳥山真氏

> お肉=サーロイン

森由樹博さんと鳥山真さん

■7皿目

・「EcoPorkヒレカツ」

> EcoPork×格之進

> お肉=ヒレ肉

+

・「メンチカツ」

> 山種畜産×くれーじーみーと

> 「〇〇コ〇〇〇〇〇〇〇」取り上げられたメンチカツを熱々で!

> 調理担当:森由樹博氏

> メンチカツの説明:森由樹博

> お肉=メンチカツ

高岡さんと坂口勝三さん

■8皿目

・「サスティナブル和牛熟ステーキグリル」熟豊ファーム×格之進

> 「サスティナブル和牛熟」熟豊ファーム

> お肉の説明:石飛修平氏

> お肉=サーロイン

石飛修平さんと肉おじさん

肉を焼く遠藤シェフ

■9皿目

・「牛越蕎麦」

> 更科堀井×格之進ハンバーグ

集合写真

生産者勉強会

本日のお料理

●純但馬オリーブ牛サーロインローストビーフ

●左草ブラウンスイス ブレザオラ、臼福水産大西洋クロマグロ

●ピュアサフォークホゲット アロスティーニ

●足利マール牛アッシパルマンティエ

●大摩桜 むね肉 低温調理サラダ仕立て

●鳥山畜産UMAMIWAGYUすき焼き

●Eco-Porkヒレカツ くれーじーみーとメンチカツ

●サスティナブル和牛熟 サーロインステーキ

●ハンバーグ蕎麦

★肉肉学会のこれまでの歴史はこちら→肉肉学会の記録